将书信、日记与族谱等资料结合起来考察人口行为,置人口问题于生活场景之中,更易于深刻揭示人口行为发生的具体情境及过程,展现“活”的人口行为面相。仕宦之家存在着政治联姻现象且盛行早聘之风,其原因在于不想错失门当户对、攀龙附凤的机会。在19世纪,曾氏家族中男儿初婚平均年龄低于女儿,这可能是外姓女子之家急于与曾家男子联姻的一种体现。官宦之家的“入赘”行为是一种形式,赘婿没有寄人篱下的自卑感,入赘之举是为了婚后更好的生活或前程。在曾国藩这样的仕宦之家并不存在显著的晚生、早停、生育间隔长、生育率低等现象,中国式婚内抑制的生育机制不明显。在仕宦之家,求学、科考可推迟初育时间,而变动的仕宦生涯、长期的夫妻分居也是影响生育率的重要因素之一。曾氏父子存在着“重男不轻女”的生育观念,幼孩的抚育并非母亲的天职,父亲也是抚育后代的积极参与者。早聘与“大龄”定庚并存、早婚与“大龄婚”并行、“入赘婚”的存在以及“重男不轻女”的观念,可能体现了19世纪中国官宦之家在人口行为上的某些共同特征。

曾国藩;曾氏家族;“活”的人口史;婚姻行为;生育行为

自20世纪80年代以来,中国历史人口学的兴起,有力推动了对历史上有关婚姻、生育、死亡等人口行为的研究。不过,建立在人口统计学基础之上的历史人口学研究,不少成果的主体部分是由各类统计图表及统计结果构成的,囿于所利用的族谱、户口册等资料,难以对这些统计结果背后的人口情境、过程等做出令人信服的解读。可以说,这些统计结果体现的是人口行为的某种态势或倾向,是学者们通过统计分析得到的一些规律性认知。事实上,人口行为的发生是很具体的、情境化的,是具有能动性的人在某一时刻、某一具体的场域内所做出的行为选择,几乎没有人在做出这些人口行为的时候会以这种态势作为行动的指南。因此,只有将人口行为置于历史的生活场域中进行考察,才会还原人口行为背后的发生机制及动态过程,笔者将这样一种研究思路姑且称之为“活”的人口史研究。

笔者发现,曾国藩及亲人的家书、日记等文献中包含了不少在19世纪中国具体生活情境中所发生的人口行为的细节资料,这为“活”的人口行为研究提供了非常珍贵的文本。本文将从曾氏家族的婚姻、生育实例出发,藉此管窥清代官宦之家人口行为的诸多面相。不过要说明的是,因曾氏亲人的家书、日记等所记载的人事主要是围绕着曾国藩本房而展开的,所以本文的考察仅限于曾国藩的近亲。另外,本文并不打算就曾氏家族的所有人口行为进行全方位的考察,而仅就家书、日记等资料中反映较多而一般的族谱、户口册中没有或零星记载的某些婚姻、生育行为进行探讨,以求教于方家。

一、从注重统计的历史人口学到“活”的人口行为史研究

从中国历史人口学研究的路径来看,目前学界有关人口行为的研究主要是利用族谱、户口册、档案、年谱、文集、墓志铭以及田野调查等资料,通过数据统计,就男女婚姻的结婚率、未婚率、结婚年龄、夫妻年龄差、再婚率、生育率、生育年龄、生育间隔、死亡率、预期寿命等进行了量化的微观研究。

族谱资料对于人口史研究的价值,梁启超早在1923年就已指出:“欲考族制组织法,欲考各时代各地方婚姻平均年龄、平均寿数,欲考父母两系遗传,欲考男女产生比例,欲考出生率与死亡率比较……等等无数问题,恐除族谱家谱外,更无他途可以得资料。”生物学家袁贻瑾是利用族谱资料进行历史人口学研究的先驱,他于1931年发表了根据广东李氏的家谱资料编制的生命表。20世纪七八十年代以来,刘翠溶、冯尔康、泰德·泰尔福德(Ted A. Telford)、常建华等学者先后发表文章,继续倡导利用族谱进行人口史研究;而刘翠溶、赖惠敏、郭松义、吴建华、李中清等学者是20世纪80年代以来较早利用族谱资料进行人口行为研究的实践者。刘翠溶以全国50部族谱为基本史料,运用历史人口学的方法,就明清时期家族人口的婚姻、生育、死亡、成长等方面进行了量化分析,涉及了家族人口的已婚率、未婚率、再婚率、妻妾数量、夫妇年龄、结婚年龄、鳏寡状况、生育年龄、生育间隔、生育率、生育的季节性、死亡率、死亡的年龄分布、死亡的季节性等更加具体、多元的诸多面相。赖惠敏利用族谱资料所进行的研究也涉及了明清时期家族人口的结婚率、不婚率、纳妾率、再婚率、生育率、死亡率等内容。郭松义在《清代人口问题与婚姻状况的考察》一文中利用50余部族谱资料对清代家族成年男子的未婚比、多妻状况及妇女再嫁年龄等婚姻行为进行了统计分析。彭希哲、侯杨方利用族谱资料对明清时期江南家族人口的出生、生育控制、死亡及死亡模式等问题进行了个案考察。吴建华利用明清时期江南地区24个家族的宗谱资料,就江南地区宗族的男性人口数量、世代平均增长率、世代间隔等问题进行了细致考察。李中清、王丰、刘素芬、康文林等学者在利用清代皇族玉牒资料对清代皇族人口的统计分析中,对有关婚姻、生育、过继、死亡等人口行为给予了重点的关注。泰德·泰尔福德的《修补中国家谱的漏洞:1300—1800年间桐城县宗族人口的死亡率》一文则对桐城宗族人口的死亡率进行了考察。此外, 萧平汉、余新忠、洪璞等学者利用家谱资料所做的研究中,也涉及了家族人口的婚姻状况、出生率、生育率、死亡率、寿命等问题。

除了利用族谱资料以外,也有的学者结合户口册、档案、年谱、文集、墓志铭以及田野调查等资料对明清以来的婚姻、生育、死亡等行为进行了研究。李中清、康文林利用辽宁省档案馆所藏的盛京内务府户口册资料对辽宁道义屯所做的统计分析中,涉及了婚姻、生育、死亡等人口行为。郭松义在《清代403宗民刑案例中的私通行为考察》一文中主要利用档案、刑案汇编等资料从清代私通的原因、性质以及产生的后果等方面进行了统计分析;他在专著《伦理与生活——清代的婚姻关系》中,利用年谱、档案、族谱、文集、碑传等资料,对清代婚聘年龄、男女初婚年龄、夫妇年龄差、再嫁寡妇的比例、妇女再婚的年龄及与子女有无的关系等问题进行了统计分析;他的《清代男女生育行为的考察》一文主要利用年谱、刑部档案资料就婚内生育率、婴幼儿死亡率、妇女的生育风险、堕胎与溺婴等人口行为进行了探讨;而《清宣统年间北京城内人口灭亡情况的分析》一文主要利用宣统元年(1909)、二年北京灵柩出城登记呈报书记录的资料,对这一时期北京年人口死亡数、死亡率、不同年龄段男女死亡比例以及人口死亡原因进行了考察。王跃生的《十八世纪中国婚姻家庭研究——建立在1781—1791年个案基础上的分析》,主要利用档案材料对18世纪中后期的男女初婚年龄、夫妻年龄差、婚姻状况、妇女再婚、男性晚婚和不婚人群、生育间隔和生育年龄、成年子女数量、性别比等问题进行了探讨;他在《民国时期婚姻行为研究——以“五普”长表数据库为基础的分析》中则以“五普”长表数据库为基础,对民国时期男女平均初婚年龄、夫妇婚龄差等婚姻行为进行了分析。侯杨方利用民国时期人口普查、人口登记及民间的人口抽样调查等资料对这一时期的粗死亡率、婴幼儿死亡率、人口出生时平均预期寿命等进行了统计分析。赵英兰在《晚清东北地区人口婚姻状况探析》中利用档案、地方志及家谱资料对清代东北地区的男女婚龄、已婚比例、不婚比例、丧偶比例等进行了分析。伊懋可等利用清代安徽地方志中“列女”部分的人口资料,建立计算机概率模型,考察了寡妇的结婚年数与存活儿子数量之间的关系,指出1800年前后数十年里安徽南部婺源县存在着婚内节育(房事频率控制)现象。曹树基利用墓志铭资料对明代成年人口的育子率进行了统计分析。此外,郑振满依据实地调查得到的个人生活史资料,考察了近百年来闽东沿海一个村落的婚姻、家庭与生育率的演变。

由上可知,20世纪80年代末至21世纪第一个10年期间,是历史人口学研究的“丰产期”。不过,近十年来,历史人口学却遭遇到了“寒冬”,令人欣喜的成果不多。一个值得注意的现象是,“丰产期”研究主力军之一的李中清先生,近十年来也转向了利用近现代中国高校大学生学籍卡资料来考察这一时期的大学生来源、阶层流动以及利用清代“缙绅录”数据库进行官员群体的研究。

梁晨、张浩、李中清等著《无声的革命:北京大学、苏州大学学生社会来源研究 1949-2002》

上述现象与资料的缺乏不无关系。陈寅恪指出:“一时代之学术,必有其新材料与新问题。取用此材料,以研求问题,则为此时代学术之新潮流。”20世纪八九十年代以来历史人口学研究进入“丰产期”恰恰与族谱、户口册、档案、年谱等资料的发现与利用有关。不过,可资用来进行历史人口学统计分析的资料有其特殊性,并不是所有的族谱、户口册等资料都可以进行历史人口学分析。就拿族谱资料来说,“一部族谱是否适用于人口的分析,最重要的条件就看它所记载的成员生卒日期是否相当的完整”,只列家族成员的名字(一般只载成年男性)及世代相承关系而无其他生命信息的族谱,对于历史人口学研究毫无用处。而且,族谱、年谱等资料具有很大的同质性,建立在此类史料之上的统计分析难以给人耳目一新的感觉。此外,因资料体例的限制,这类资料对人口所处的时代背景、社会环境往往缺少记录或是语焉不详,也就难以利用这些资料对统计结果做出圆满的解释。在某种意义上可以说,目前的历史人口学研究陷入了“资料缺乏”“解释贫乏”的双重困境。

要走出历史人口学的困境,继续挖掘资料是十分必要的。其实已有学者在此方面进行了有益的尝试,如定宜庄、郭松义等在对盛京内务府旗人的研究中,将人口统计、历史文献与田野调查三种途径结合起来进行了综合考察。笔者近来在读晚清第一中兴名臣——曾国藩家族资料的过程中发现:在曾国藩及亲人的家书、日记等资料中包含了不少曾氏成员有关婚姻、生育、死亡等人口行为方面的资料,主要涉及了19世纪曾氏亲人的定亲及结婚的时间与礼仪、夫妻生育头胎的年龄及生育间隔、生育仪式及生育观念、疾病的症状及治疗、死亡原因及丧葬礼仪、丧葬观念等诸多的细节及过程。因此,将家书、日记等资料纳入人口行为研究的史料来源之中,再结合族谱、年谱等资料,不仅可以对家族人口行为进行量化统计,也可藉此细致的记录还原人口行为发生的生活场景及动态过程,这为历史人口学研究转向“活”的人口行为史研究提供了可能。

定宜庄、郭松义、李中清、康文林著《辽东移民中的旗人社会:历史文献、人口统计与田野调查》

二、“活”的人口史视域下曾氏亲人的婚姻行为

在此部分,笔者以曾氏亲人的婚姻实践为例,藉此探讨19世纪中国官宦之家的定亲、初婚、入赘三类婚姻行为。

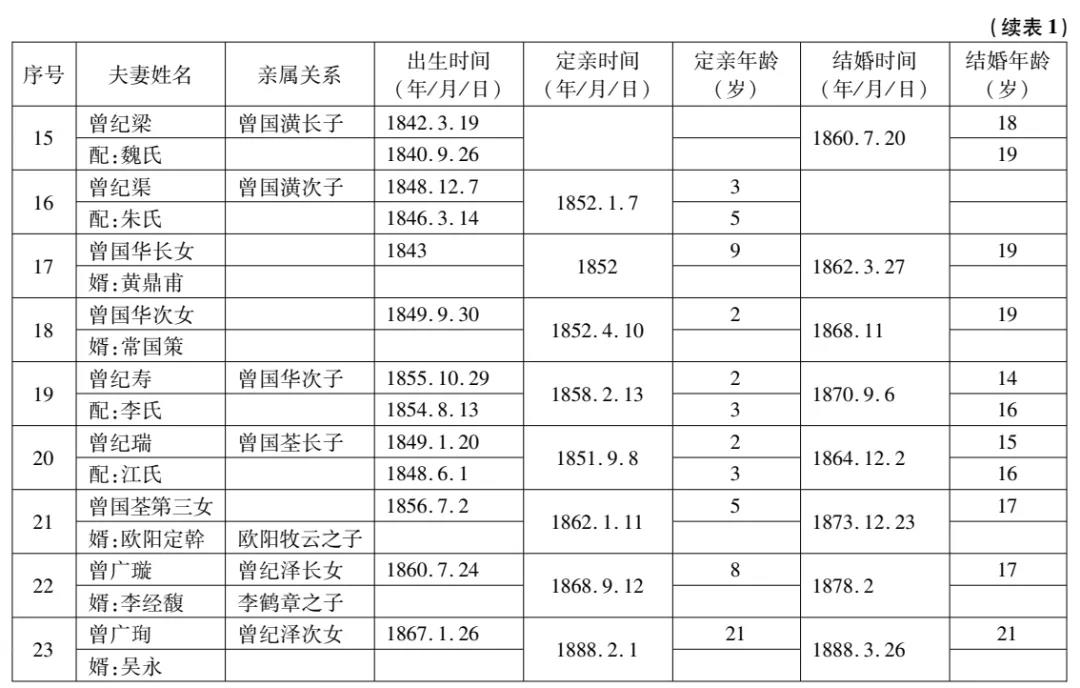

(一)早聘与“大龄”定庚:曾氏亲人的定亲

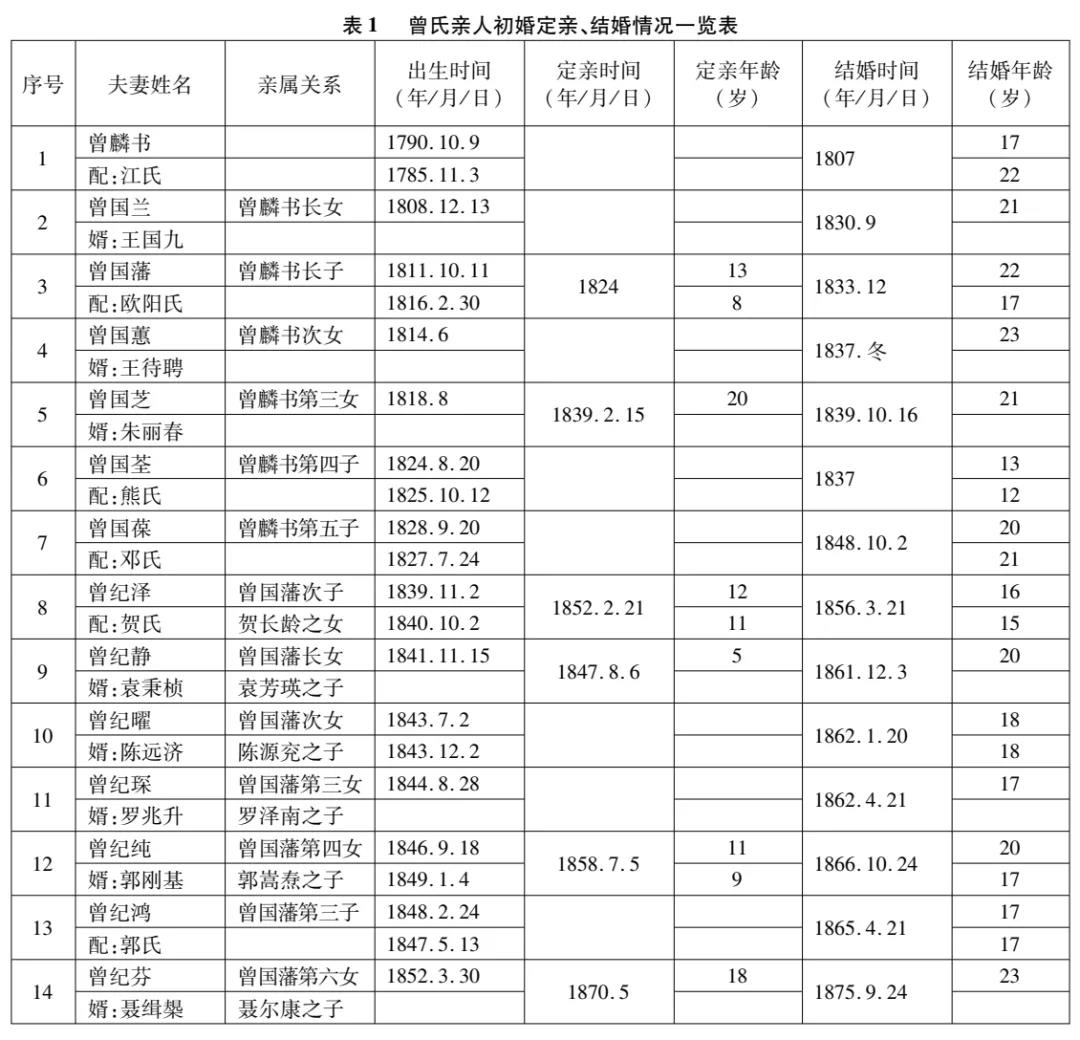

自宋代以来,民间婚姻的礼俗基本遵循朱熹的“三礼”,提亲、定亲成为缔结婚姻程序的开始。由于资料中反映再婚定亲的资料较少,故而忽略不计,现仅将曾氏家族文献中有关初婚定亲、定聘的情况整理如下(见表1):

由表1可以看出,明确记载定亲时间的共有14对曾氏亲人(其中包括曾氏男性及其配偶,也包括出身于曾氏家族的女性与其夫婿),其中男女双方均在5周岁(包括5周岁)以下便定亲者有6对,8岁—13周岁定亲的有5对,18周岁—21周岁定亲者有3对。总体来看,这14对男女定亲的平均年龄仅为8.5岁,其中男性定亲的平均年龄为6.8岁,女性定亲的平均年龄为9.2岁。由上可知,曾氏亲人的定亲年龄偏低,绝大多数在八九周岁以前便已定庚。郭松义曾利用年谱资料对绅士之家聘定年龄所做的统计显示,有41.27%的男性、40.54%的女性在9岁前就聘定了,其中4岁前聘定的占有相当比重,这与本文的统计结果有相似的趋势。

曾氏亲人之所以热衷于较早定亲,恐怕与曾国藩仕途的升迁以及曾氏宗族声誉的提升不无关系。曾国藩自道光十八年(1838)中进士、入翰林以来,屡屡蒙恩荣升,历任翰林院侍讲、翰林院教习庶吉士、翰林院侍读、詹事府右春坊右庶子。道光二十五年九月升授翰林院侍讲学士,成为四品大员;及至道光二十七年六月,曾国藩已升授内阁学士兼礼部侍郎衔,成为堂堂的二品大员。因此,曾国藩儿女、侄孙的婚事也成为当时仕宦家族之间通过联姻以达到在官场上互相扶植、互相提携的重要桥梁。

道光二十四年初,时任安徽庐凤道道员的周介夫便迫不及待地要将女儿许配给曾国藩之子曾纪泽,而当时安徽臬台常南陔也想其孙女能与曾纪泽喜结良缘,当时曾纪泽才4周岁;道光十八年戊戌科进士(与曾国藩同年)、湖北蕲水人郭沛霖于道光二十八年欲将其女许配给曾国藩之子曾纪鸿时,纪鸿尚不满百日。上文统计结果所显示的曾氏男子定亲的平均年龄要比女性更低,这或许反映了外姓女方之家急于与曾家男子联姻的强烈愿望。

曾国藩的几个女儿也均与官宦之家联姻,定亲时间也较早。如其长女在5周岁时便与湘潭袁秉桢定庚,女婿的父亲袁芳瑛为道光二十五年进士,在京城为官时与曾国藩过从甚密;次女与茶陵陈远济许婚时方五、六个月,据《曾文正公年谱》记载,“陈公源衮[兖]之妻易安人病卒于京寓。其子远济(松生)生甫一月,公携之宅中,雇乳妪字养之,以次女许字之。”而陈远济的父亲陈源兖与曾国藩为同年进士、至交;第四女与郭嵩焘之子定庚时年方11周岁,女婿为9周岁,郭嵩焘是曾国藩读书时的至交,且熟悉洋务,后成为中国最早的外交家之一。从上面的联姻实例可以看出,能跟曾国藩的女儿缔结姻缘的官宦之家,不仅其家势大、地位高,而且与曾国藩有着深厚的交情;而要将女儿嫁给曾家,只要曾家认可即可,不必拘泥于其家与曾家有多深的交往与情谊。因此,若想与曾家联姻,将自己的女儿、侄女嫁给曾家要比娶曾家的女儿现实、可行得多。

除了政治上互相扶持、提携以外,联姻还具有巩固友情、亲上加亲的作用。曾国藩的侄子曾纪渠(曾国潢次子)与同县朱蓂(尧阶)之女定盟时年仅3周岁,女方5周岁,而朱蓂是曾国藩的老乡、好友,曾国藩在没有入仕之前曾得到朱蓂多年的接济与帮助;另一侄子曾纪瑞(曾国荃长子)与同县江家之女定盟时仅2周岁,女方仅3周岁,其侄媳江氏与曾国藩的母亲来自同一家族;曾国藩的侄女(曾国荃第三女)与衡阳欧阳定幹(欧阳牧云之子)定庚时方5周岁,而欧阳牧云是曾国藩的妻弟。

由上可见,为了在仕途上互相扶植、提携,或者为了巩固友谊、亲上加亲,仕宦宗族之间的联姻现象较为常见。而为了不错失门当户对、攀龙附凤的机会,双方定亲时的年龄一般较为年幼,也就是说,在仕宦家族中盛行早聘之风。

至于表1内“大龄”定庚的曾氏女子,多事出有因。曾国藩的妹妹曾国芝之所以在年满20周岁时才与朱丽春(咏春)定庚,是因为身体有残疾。对此曾国藩在为她所撰的墓志中写道:“适朱氏妹……幼而病痀,父母恐不宾于婿,特慎许人。年二十二矣,友人某告余曰:‘闻若为女弟择所归。有朱氏子咏春,愿而敦,讷而慈爱。必得佳婿,莫良此子。’国藩卜之,吉。请于父母而嫁之。”可见,曾国芝自幼曲背、驼背,家人恐怕不被婆家人待见,所以在亲事上很慎重。及至20多岁,曾国藩的朋友说朱咏春敦厚老实,是妹婿的可靠人选,后经曾国藩占卜得吉兆,父母才最终同意这门亲事。由此可知,在曾国芝定亲的整个过程中,作为哥哥的曾国藩一直处于主动地位,并掌握着婚事的话语权。至于朱咏春为何同意这门亲事则没有交代,不过巧合的是,此门亲事的确定是在曾国藩考中进士并成为翰林院庶吉士的次年,应该说,曾国藩的成功在当时湘乡之地是件非常轰动、无限荣光的大事。尽管曾家姑娘有残疾,但朱家能与这样的人家结亲也算是件有脸面的事情。

曾国藩的孙女曾广珣(曾纪泽次女)在年满21周岁时才与浙江湖州府归安县吴永定庚,大概与曾广珣的经历不无关系。曾广珣于光绪四年(1878)末随父母出洋至欧洲,时年11周岁,直至光绪十二年十月才回国,此时广珣已19周岁了,之后于光绪十四年二月初一日定庚,一个多月之后便结婚了。可见,曾广珣之所以这么晚才定亲,有其特殊的时代背景。面对“千年未有之大变局”,晚清政府被迫与西洋诸国签订了《天津条约》《北京条约》等一系列条约,中国开始进入“国际大家庭”。1861年清廷成立了“总理各国事务衙门”,专办外国事务,并于光绪元年之后,清廷陆续向各国派出驻外公使。郭嵩焘成为第一任驻英法公使,1878年曾纪泽接任郭嵩焘成为第二任驻英法公使,曾广珣作为驻外人员家属跟随父亲出洋,一呆就是8年。回国一年后,曾广珣与吴永定亲。

李文杰著《中国近代外交官群体的形成(1861—1911)》

(二)“早婚”与“大龄婚”:曾氏亲人的初婚

对于清代男女的结婚年龄,《钦定大清通礼》中规定:“男年十六以上,女年十四以上,身及主昏者,无期以上服,皆可行。”也就是说,按照清代礼法的要求,只要男女分别达到虚岁16岁、14岁以上,且不存在为近亲持丧者就可以结婚。以现在的眼光来看,礼法规定的婚龄自然属于“早婚”的范畴。

那么礼法的规定与清代男女的实际婚龄是否一致呢?实际的婚龄又是多少呢?对于这些问题早已引起了学者的关注。刘翠溶利用宣统三年浙江萧山《塘湾井亭徐氏宗谱》资料,得出男女的平均结婚年龄为21.3岁、16.1岁。刘素芬利用清代皇族《玉牒》资料,得出居住在北京、盛京两地皇族男性的平均结婚年龄分别为22.05岁—23.05岁、20.81岁—21.81岁(用父亲生育头胎子女的平均年龄减去2至3年推算得出),北京、盛京皇族女性的平均结婚年龄分别为20.62岁、21.88岁(由资料直接统计得出);刘素芬还通过刘翠溶利用南北50部族谱资料得出的长子出生时父母的平均年龄减去3年—5年的方法,进而推算出男女平均结婚年龄分别为22.36岁—24.36岁、18.85岁—20.85岁。李中清利用内务府庄丁户口册对于辽宁道义屯人口进行了统计分析,得出1774年—1840年男女的平均初婚年龄分别为22.31岁、19.78岁。郭松义依据档案、年谱、文集以及地方志等资料统计得出,清代男子的平均初婚年龄为19.76岁,女子为17.28岁(这里的年龄是用传统文献中的“虚岁”减去一年而得出的)。王跃生利用中国第一历史档案馆所藏的乾隆朝刑科题本婚姻家庭类档案所做的统计结果显示,18世纪后期全国男性的平均初婚年龄为22.15岁,女性的平均初婚年龄为17.41岁。

王跃生著《十八世纪中国婚姻家庭研究——建立在1781-1791年个案基础上的分析》

由上述学者的统计结果显示,清代男女两性实际初婚的平均年龄要比法定的婚龄大得多,男性初婚一般在20岁—24岁之间;而女性初婚年龄多在17岁以后。尤其值得关注的是,北京、盛京皇族女性的平均结婚年龄分别为20.62岁、21.88岁,这比现行中国法律规定的婚龄还高,这是皇族女性初婚年龄的常态,还是皇族生活环境不断恶化所致,需做进一步探讨。总之,上述研究结果不禁使我们对中国传统社会盛行“早婚”的看法产生质疑。

那么曾氏亲人初婚年龄又是多少呢?表1所列的是记载了准确的结婚时间进而可以推算出男女结婚年龄的例子,笔者根据表1进一步整理为表2、表3。

由表2—1的统计可以得出,曾氏男性、曾家女婿初婚的平均年龄为17周岁,其中初婚最小者13周岁,最大初婚者已满22周岁,男性初婚年龄较为集中在17周岁、18周岁。表2—2显示,曾氏男子初婚的平均年龄为16.89周岁。这一结果比上文提及的清代皇族男性、辽宁旗人男性以及全国男性初婚的平均年龄要低。

其实,曾国藩一直担心兄弟子侄过早结婚会影响读书。咸丰六年(1856)初,在家人张罗着为儿子曾纪泽操办喜事之际,身在前线的曾国藩致信诸弟说:“纪泽儿授室太早,经书尚未读毕。上溯江太夫人来嫔之年,吾父亦系十八岁,然常就外傅读书,未久耽阁。纪泽上绳祖武,亦宜速就外傅,慎无虚度光阴。”可见,曾国藩希望弟弟们督促儿子在结婚以后要外出读书,不要因过早完婚而耽误学业。咸丰十一年当弟弟曾国潢要为未满13周岁的儿子曾纪渠娶亲时,曾国藩在家书中建议他将婚期推迟两三年,并说自己三女儿的婚事要等女婿年满十八岁再说;而他在同治二年(1863)九月初四日给曾国潢的另一封信中说:“弟好劝人早婚。好处固多,然亦微有差处。谚云‘床上添双足,诗书高挂搁’,亦至言也。”可见,结婚与读书有时的确有冲突。事实上,曾国藩便践行了“晚婚”,他于道光十三年十二月与欧阳氏结婚时已年满22周岁,这或许与曾国藩常年读书、科考不无关系。由此可知,在曾氏这样的官宦家族,有的男子初婚年龄较高,可能与他们婚前集中精力勤奋读书、追求功名有关。

由表3—1统计得出,曾家媳妇、曾家女儿初婚的平均年龄为18.68周岁,其中初婚最小者为12周岁,初婚最大者已满23周岁,女性初婚较为集中在17周岁、19周岁、21周岁几个年龄段。表3—2的统计显示,曾家女儿初婚的平均年龄为19.69周岁。总体来看,这一结果低于清代皇族女性初婚的平均年龄,而高于利用档案、年谱资料统计得出的清代全国女性初婚的平均年龄,与刘素芬推算出的清代全国女性初婚的平均年龄大致相当。

通观表2—1、表2—2、表3—1、表3—2的统计结果可以看出,总体上女性初婚的平均年龄比男性高1.68周岁。这种初婚平均年龄“女高男低”的模式与上述学者根据族谱、档案、年谱统计得出的“男高女低”模式有所不同。之所以出现这种差异,与曾氏家族成员所缔结的婚姻中“妻大夫小”现象的大量存在不无关系。表1中双方出生时间都确知的夫妻有12对,其中有9对夫妻是“妻大夫小”,夫妇年龄差在4周岁以下。这种状况可能与“女大三,抱金砖”等中国传统婚姻观念有关,在某种程度上也可能是外姓女子之家急于与曾家男子联姻的一种体现。在表1所列的夫妻中,曾家的地位及权势均高于外姓亲家。为了不错失高攀曾家的机会,那些已经生育女儿、并有意向与曾家联姻的外姓人家自然对曾家男孩的出生特别关注,一旦曾家有合适的男孩出生,便迫不及待地与之结亲,在这种情况下往往会出现女大男小的状况,这也是导致女性初婚的平均年龄高于男性的原因之一。

另外,需要说明的是,表3—2统计结果所揭示的曾家女儿较高的初婚年龄,可能并不代表曾氏宗族的整体状况。由表1所揭可知,表3—2中7个年满20周岁以上才结婚的女子分别为曾国藩的姊妹、女儿、孙女,她们之所以“高龄”结婚,多有其特殊原因。如曾国藩长女于道光二十一年十一月十五日出生,道光二十七年八月初六日与袁秉桢定庚(时女5周岁);曾国藩原本打算于咸丰十年春为长女办婚事,但因咸丰九年九月初三日亲家袁漱六去世,所以只好等待其女婿为其父服斩衰丧服(27个月)期满之后的咸丰十一年十二月初三日才举行婚礼,此时其长女已年满20周岁了。曾国藩第六女于同治九年五月与聂缉槼(聂仲芳)定庚时为18周岁;同治十年曾聂两家本打算办喜事,但两家对于是在江南招赘还是送女至广东成婚问题上存在分歧,经协商最后定于同治十一年春间办喜事,由聂家送子至金陵成婚。然而不幸的是,同治十一年二月初四日曾国藩于两江总督任内去世,曾聂两家的婚事只好搁浅。同治十三年八月十三日曾国藩夫人欧阳氏又弃养,所以曾国藩第六女的婚事直至光绪元年九月二十四日才举办,此时曾国藩之女已满23周岁,属于初婚中的“大龄”女子了。至于曾国藩的妹妹曾国芝、孙女曾广珣在年满21周岁时才嫁人,这与妹妹残疾、孙女出洋有关。

由于本文的统计样本太少(男子11个,女子22个),即便是一两个因某种原因所导致的过高或过低的婚龄都会对统计结果产生很大影响。如上文提及的曾国藩的姊妹、女儿、孙女因特殊原因导致在20周岁以上(最大23周岁)才结婚,这会大大拔高女性初婚的平均年龄。当然,这样的年龄在一般平民百姓之家或许已是“剩女”,而对于追求门当户对、政治联姻的官宦绅士之家出现这样“大龄”初婚女子的现象也并非难堪之事。因为这些官宦之家,也以恪守礼法为荣,如遇亲人去世“守丧”等原因致使初婚年龄较大,也是情有可原的。

至于曾国藩兄弟、子侄大多在17周岁、18周岁以下就完婚,如前所言,可能是外姓女子之家在婚姻上高攀曾家的结果。就曾国藩的本家近亲而言,初婚年龄上所呈现出的“女高男低”的现象或许在达官显贵之家的婚姻中并不鲜见,这一点从曾国藩父子兄弟的书信、日记中对此现象的轻描淡写、坦然处之的态度中可见一斑,也就是说,在他们看来,这一现象并非“不同寻常”,否则的话他们一定会在书信、日记中对此加以辩护和解释的。

综合以上因素,再参考其他学者的统计结果,笔者以为,清代男子初婚的平均年龄大致为20岁—23岁左右,女子为17岁—20岁左右。这样的初婚年龄,比礼法规定的婚龄要高很多,似乎不能将其视为“早婚”行为,这也说明我们对古人流行“早婚”的传统认知还有不小商榷的空间。

(三)没有自卑感的赘婿:曾氏亲人的入赘行为

有学者指出,赘婿婚是母权时代的产物,当时女性处于氏族的中心,在婚姻问题上男子出嫁到妻家。自周以后,以男性为中心、妻子出嫁的婚姻制度得以确立,但赘婿遗俗并未消除。明清时期,招赘之风依然颇盛。在清代的平民百姓之家,男子之所以选择入赘女方之家,最根本的原因是由于家境贫寒,无力支付高额的聘金及结婚费用,而通过入赘,男子既满足了结婚的愿望,又省却了不少费用。对于女方而言,之所以选择招赘多是因为无子、缺乏劳动力,而通过招赘既解决了无子养老的问题,又缓解了劳动力不足的困境。由于入赘婚是男子“嫁”到女家,主动权在女方一边,男子在财产的处置、继承方面居于劣势;而且有的赘婿还要改从妻姓,赘婿的子女也多从妻姓。对于赘婿的权益,在清律中这样规定:“招赘须凭媒妁,明立婚书,开写养老或出舍年限,止有一子者不许出赘。其招婿养老者,仍立同宗应继者一人,承奉祭祀,家产均分。如未立继身死,从族长依例议立。”从中可见,招婿也要凭媒、立婚书,并写明招赘的类型;即便养老婿,也没有完全的财产继承权,更不能承继女家的宗祀。因此,相对于“男娶女嫁”的正常婚姻,赘婿的地位是低下的,也常常被人所轻视,以至于民间流传着“入赘女婿不是人,倒栽杨柳不生根”的谚语。当然,以上情况主要针对普通百姓之家,对于官宦之家的赘婿,赘婿本家也多为达官显贵,“入赘”更多的是一种形式,也无须签订入赘文书,赘婿在妻家如同正常婚姻中的姑爷一样受人尊重,更没有寄人篱下的自卑感。下面就曾国藩子女、孙辈之中几例入赘婚做一剖析。

据表1所示,曾纪泽与省城贺长龄之女于咸丰二年二月定亲。咸丰五年曾国荃写信给在前线指挥湘军作战的哥哥曾国藩,谈及曾纪泽的婚姻,说贺家有招赘之意(贺家有女无儿),对此曾国藩在回信中表示“入赘之说,则断不可,我乡向无此例,恐习富贵习气”。然而,半年之后曾国藩却又同意了贺家招赘,但他所认同的“招赘”仅限几日,“招赘之后,七日即回湘乡”。可见这种“招赘”更多是一种象征仪式,具有临时性的特点,即婚礼在女方家举行,婚礼举行不久新婚夫妻便回男方之家。

曾国藩的次女于道光年间与茶陵陈源兖之子陈远济定庚。陈源兖与曾国藩系同年进士、至交,曾国藩在京城为官期间经常与其交流学问。曾国藩组建湘军后,陈源兖加入湘军,咸丰三年太平军攻克庐州,当时任职庐州的陈源兖自缢而死。及至咸丰十一年末,经曾、陈两家协商决定,陈远济入赘曾家,并于次年正月举办喜事。按照当地的乡俗,入赘是不吉利的,所以曾家人便想另备一宅成礼,对此身在前线作战的曾国藩不以为然,他在咸丰十一年十二月十四日《谕纪泽》中说:“接沅叔信,知二女喜期,陈家择于正月二十八[“八”字似为衍文]日入赘,澄叔欲于乡间另备一屋。余意即在黄金堂成礼,或借曾家垇头行礼,三朝后仍接回黄金堂。想尔母子与诸叔已有定议矣。”但家人囿于乡俗之见,最后还是决定不在本宅成礼,曾纪泽在咸丰十一年十二月二十四日《禀父亲》中说:“二妹喜事,母亲以雷家湾业以收拾就绪,不欲更为本宅办理,实因乡人俗见,谓入赘不吉,故欲微示异尔。”同治元年正月二十日陈远济夫妇在曾家举行婚礼之后,于三月十八日夫妻二人便回到了陈宅。陈氏夫妻在陈家居住多久,因缺乏资料不得而知,但从书信资料显示,似乎陈氏夫妻婚后更多居住在曾家。曾国藩在咸丰十一年十二月十四日《谕纪泽》中说:如若明年春天战事不怎么吃紧,想让曾纪鸿带其母亲前来,届时让曾纪泽夫妇及陈婿在家照料;《曾纪泽日记》光绪三年四月廿二日也记载“以马石坝田业批归二妹管理”,这些均说明陈氏夫妇长时间在曾家居住,并置办家业。光绪四年七月,曾纪泽奉旨充任驻英、法两国大使,陈远济因“德器学识,朋友中实罕其匹,同行必于使事有益”被曾纪泽选中,以二等参赞官的身份随曾纪泽出洋,后来陈远济夫妇均因病客死欧洲。

同治九年五月,年满18周岁的曾国藩第六女与聂尔康之子聂缉槼(聂仲芳)定庚,这次良缘是由曾国荃从中牵线的。曾国荃之所以选择聂家,一是因为聂家为衡山县人,离湘乡不远;二是因为聂家累世科第;三是因为聂缉槼的八字极为吉祥福寿,将来必会金榜题名。聂尔康为进士出身,后由庶吉士调至广东为官;而当时曾国藩为直隶总督,所以曾国藩六女儿的下定事宜是由曾国荃代办的。曾、聂两家定庚之时并未谈及入赘问题,同治九年九月初二日曾国藩在给儿子曾纪泽的信中说六女儿不招赘,将来婚事要在湖南举办。同治九年九、十月间,聂尔康致信请求曾国藩允准“今冬明春”让曾纪泽送六闺女到粤办喜事。或许是聂家催婚太急,抑或聂家意欲在广东成婚之举不合曾国藩心意,调任两江总督的曾国藩一改不招赘婿的初衷,坚持说如果聂家要想在同治十年春举办喜事,则必须送新郎到江南入赘;如果婚事可推延至同治十年秋冬或者同治十一年,则婚事可在衡山举办,或者送女至广东均无不可。同治十年初,曾国藩曾有意在湖南为其女完婚,但之后又决定在金陵举办婚事。及至同治十年六月二十七日,曾国藩在给弟弟的信中又说“聂宅姻事,余已两次回信。余于八九月出外府阅操,请渠冬二月选择吉期,在宁招赘。新郎或八九月到宁,或稍迟再到,听渠裁夺”。后来,曾家选定在十一月举办婚事;但随后聂家又致信曾国藩,一方面说聂家女婿要至同治十一年春才能来江南,另一方面又想与曾家商议送女至广东成婚。曾国藩回信仍坚持在江南招赘,但却同意将婚姻推迟在同治十一年春季。对此,聂尔康复信说同意同治十一年春举办喜事,并言将于正、二月间亲自送幼儿至金陵。由上可知,曾聂两家的婚事一拖再拖,两家在婚事举办的时间、地点及是否招赘等问题上反反复复进行了多轮协商,这固然体现了曾聂两家对这次婚事的重视,但其背后似乎也存在着权势、地位及面子的博弈。不过,不论从协商的过程还是最终的结果而言,曾家一直居于主导地位。即便聂家对于入赘不甚情愿,但最终还是同意了曾家的招赘要求。究其原因,大概与曾国藩当时的位高权重不无关系。然而,人算不如天算,同治十一年二月初四日,曾国藩突然于两江总督任内去世,曾聂两家的婚事只好暂时搁浅。及至曾国藩三年丧期已满,曾国藩的夫人欧阳氏又于同治十三年八月十三日弃养,所以曾国藩六女儿的婚事直至光绪元年九月二十四日才在湖南省城长沙举办。但此时的婚礼并非曾家招赘,而是曾家之女出嫁至聂家,这是因为当年聂家对于入赘之事并不情愿,现如今曾国藩已过世,曾家的威望不及当年,所以招赘之说也就作罢了。

光绪十四年三月二十六日曾纪泽次女曾广珣嫁给湖州归安吴永,吴家当时系在京城借宅行礼。婚礼过后曾广珣及女婿便长期住在曾纪泽家,如光绪十四年八月十一日曾纪泽到贡院为女婿吴永送考;光绪十五年正月十七日曾纪泽为女婿“改七绝诗八章”;光绪十五年四月初五日曾广珣长女出生在曾纪泽之家。可见,曾纪泽的女婿吴永虽无招赘之名却有招赘之实。

由上面的例子可以发现,曾纪泽的入赘是因为贺家无男且居住在省城,而当时纪泽却居乡下;曾国藩次女婿陈远济之所以同意入赘曾家,是因为陈父已死、家道中落;曾国藩六女婿聂家之所以答应到江南入赘,是因为曾国藩时任两江总督,不论官职还是当时的居住环境都好于聂家;曾纪泽的女婿吴永有招赘之实是因为曾纪泽当时居住在京师。由上可知,仕宦之家的男子之所以同意入赘,是因为岳父之家在官职、居住地或经济条件方面要优于男方,这种优势不论是为了照顾夫妻的婚后生活,还是为了女婿的前程都是有好处的。在一定意义上可以说,入赘之举非但对女婿的声誉无损,有时还会因入赘名门显宦或京师之家反而提高了社会影响力。当然,囿于乡俗之见,官宦之家对于入赘之举或多或少也有一些思想包袱,这从曾聂两家对于是否入赘问题上的讨价还价中可以管窥到。

由上可知,不论是定亲对象、定亲时间、结婚时间、结婚地点,还是在是否入赘等问题上,曾家人无疑拥有更多的话语权。之所以如此,是由于曾国藩的官阶、曾家的地位及声望均高于结亲之家,也就是说与曾家结亲,不论是嫁女给曾家还是娶妻于曾家,都属于高攀曾家的行为。由此可见,在官宦联姻的过程中,哪家的官阶大、地位高,哪家在婚姻缔结的过程中就拥有理所当然的话语权、决定权。

三、“活”的人口史视域下曾氏亲人的生育行为

《礼记·昏义》中说:“昏礼者,将合二姓之好,上以事宗庙而下以继后世也,故君子重之”;《白虎通·嫁娶》中也说:“人道所以有嫁娶何?……重人伦,广继嗣也。”可见,男女举行婚礼、结婚的目的除了履行祭祀祖先的责任外,还要生儿育女,因此在某种意义上可以说中国的婚姻是一种生育型的婚姻。另外,民间也流行着“早种稻子早打谷,早生儿子早得福”“多子多福”的说法,可见,对中国人而言,婚姻的一个重要目的就是要生育,而且要争取早育多育。那么在现实社会中是否真正实现了早育、多育了呢?生育观念又是怎样的呢?在下文中,笔者将聚焦于19世纪曾氏亲人的生育实例,藉此管窥清代官宦之家的生育行为。

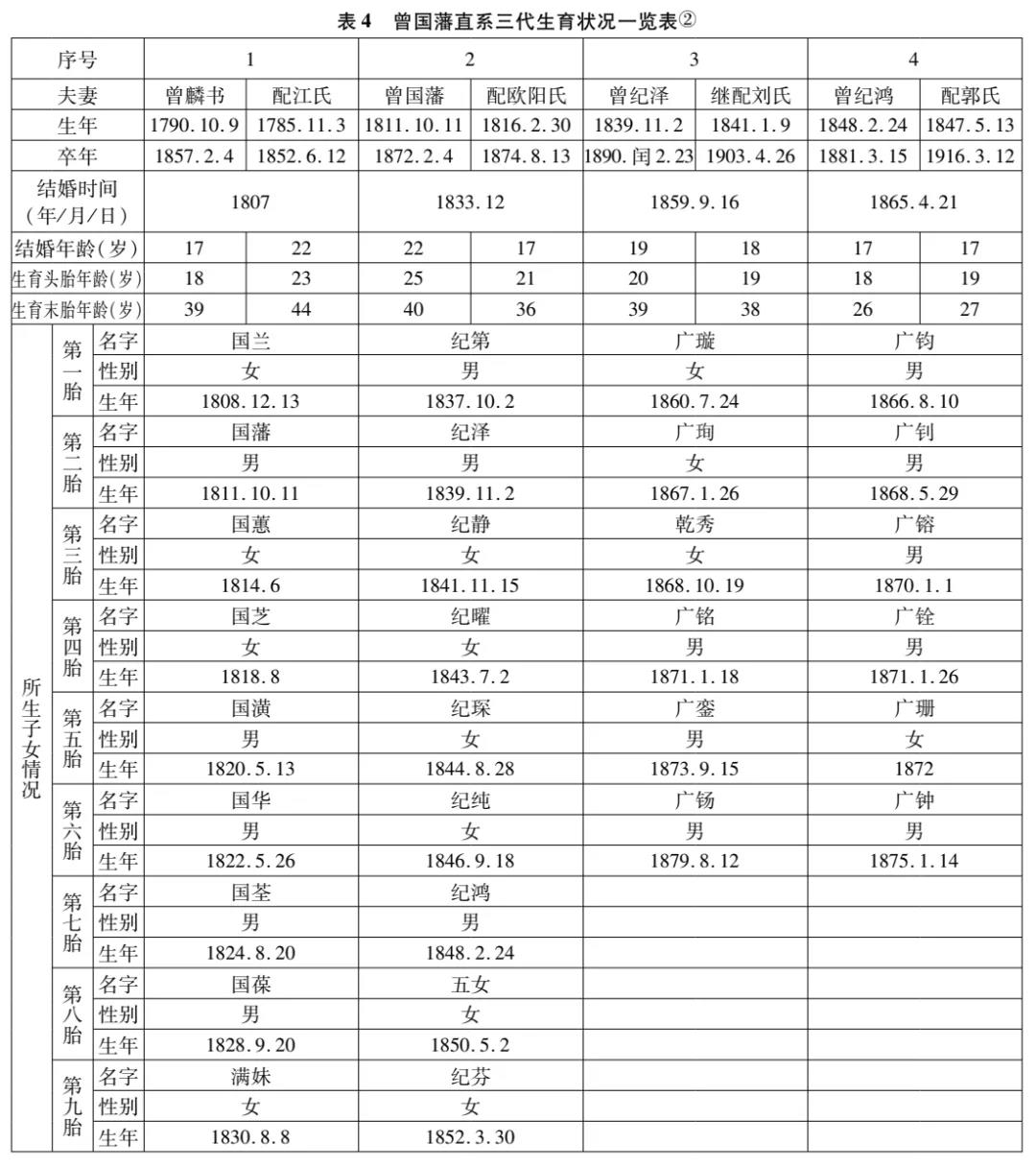

(一)并不明显的婚内抑制:曾国藩直系三代的生育行为

由于不少族谱只记生育男孩的情况,而且对于夭折男孩(尤其是出生不久便殇亡的男婴)遗漏颇多或者干脆不载;族谱中所记录的“长子”更准确来说是成活的最大男孩。对于女儿的情况,有的完全不载,即便有些记载女儿情况的族谱也多不记载女儿的生年,鉴于上述族谱的缺陷,我们无法确切知道夫妻头胎生育的是男孩还是女孩。笔者在“曾氏五修族谱”的基础上,结合曾氏的家书、日记、文集、年谱等资料,试图对曾国藩本房近支的生育情况进行修补。而对于曾国藩旁系亲属,在上述文献中多语焉不详,无法补充完整,在此仅就曾国藩直系三代夫妻的生育情况作了增补(见表4);要说明的是:(1)曾国藩在50周岁时纳妾陈氏,但婚后不足2年陈氏去世且未生育,曾国藩所有子女均为其妻欧阳氏所生。(2)曾纪泽在16周岁时与15周岁的贺氏结婚,贺氏结婚仅1年便去世,没有生育;在贺氏去世两年后曾纪泽再娶刘氏,当时刘氏18周岁,曾纪泽19周岁,表中曾纪泽子女均为刘氏所生。资料来源同表1。表4完整地呈现了他们一生生育的所有男女(包括夭折者)及生育历程。

从表4所列曾国藩直系三代的生育情况来看,在4对夫妻当中,有3对夫妻在结婚后1年左右的时间里就生了头胎,只有曾国藩夫妻在婚后近4年才生育头胎。从曾国藩直系三代初育的年龄来看,曾国藩的父亲、曾国藩、两个儿子的初育年龄分别为18周岁、25周岁、20周岁、18周岁;曾国藩的母亲、夫人、两个儿媳初育年龄分别为23周岁(结婚年龄22周岁)、21周岁、19周岁、19周岁。从曾国藩的父母、儿子儿媳的生育情况来看,早点结婚的确可以早育。对于曾国藩而言,自虚岁5岁开始读书,先后在自己家塾、衡阳唐家家塾、涟滨书院读书;道光十三年,曾国藩考中秀才,也是在这一年,年满22周岁的曾国藩与欧阳氏结婚;道光十四年肄业岳麓书院,同年考中举人;道光十五年进京参加会试不售,留京师读书;因在京经济窘迫,道光十六年回家;之后近一年时间在家安心读书,道光十七年十月,长子出生,此时距离曾国藩结婚已快4年了。可见,曾国藩之所以结婚后没有早育,是因为他忙于外出读书、科考,难以与妻子长相厮守。从曾国藩个人的经历可以看出,清代读书人因求学、科考等原因推迟了初育时间。

刘翠溶利用全国50个家族族谱资料对初育年龄进行了考察。由于族谱资料的局限,作者仅以长子生年不缺且第一次结婚的夫妻作为样本,统计得出,长子出生时父亲、母亲(元配)的平均年龄分别为27.59岁、24.73岁,其中间数分别为27.36岁、23.85岁。笔者根据湘乡曾氏、湘乡胡氏、长沙王氏三部族谱资料,对明清时期长子出生时父亲(第一次结婚者)、母亲(元配)的年龄进行了统计,得出长子出生时曾氏、胡氏、王氏三个家族父亲的实际平均年龄依次为24.54岁、24.91岁、25.87岁,三个家族总平均值为25.39岁;长子出生时曾氏、胡氏、王氏三个家族母亲(元配)的实际平均年龄依次为22.25岁、22.85岁、23.46岁,三个家族总平均值为23.32岁,这一统计结果比刘氏的统计结果要低,因刘氏的结论是根据全国50部族谱统计所得,反映的是全国的情况,而笔者仅就湖南三部族谱进行了统计,或许是样本数量太少的缘故,也可能体现了湖南地区的某些特征。然而,必须指出的是,夫妻头胎生育的未必是男孩,在长子出生之前可能已生育过女儿(有时可能不止一个女儿),所以实际上夫妻的初育年龄肯定要比上述结果要小。此外,李中清、王丰等利用清代玉牒资料统计得出,在清代皇室贵族中,父亲生育第一胎的平均年龄在18世纪末为23岁,19世纪初为24岁。

综合考虑以上学者的统计结果,笔者认为清代男子初育的平均年龄大致为23周岁—26周岁左右,女子初育的平均年龄大致为20周岁—23周岁左右。如前文所揭,清代男子初婚的平均年龄大致为20周岁—23周岁左右,女子为17周岁—20周岁左右,这样看来,清代男女初婚到初育的时间间隔大致在3年左右,这与李中清对清代皇族的研究结论是一致的。

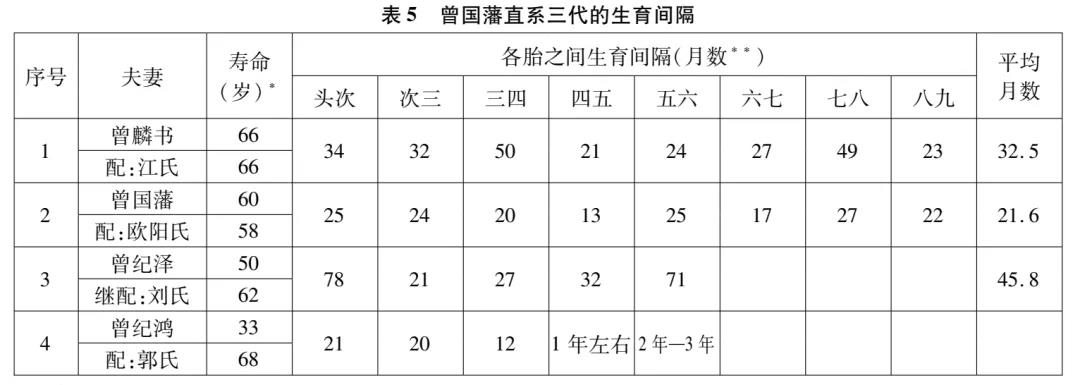

笔者根据表4中的资料,将曾国藩直系三代的生育间隔列表如下(见表5)。

由于曾纪鸿在33周岁就去世了,所以他们夫妻并没有经历完整的生育周期,其他3对夫妻双方在50周岁以前都健在,所以仅对这3对度过完整生育周期的夫妇进行分析。

李中清等学者将中国社会的生育状况描述为:在清代皇室贵族中,父亲生育第一胎的平均年龄在18世纪末为23岁,19世纪初为24岁,初婚到初育的时间间隔大致在3年左右;在20世纪70年代前中国的平均生育间隔为3年或更长;母亲的平均生育期为11年;在45岁时,有4/5以上的中国夫妇停止了生育;妇女一生很少有6个以上的孩子。而在历史上的欧洲,人口转变前初婚与初育的间隔只有15个月左右;欧洲人口的生育间隔基本上在20个月—30个月之间;欧洲母亲从生头胎到末胎的生育期平均长达14年;最后一胎的平均年龄普遍接近40岁,在45岁时,只有一半的欧洲夫妇停止了生育;妇女一生平均生育7.5个—9个孩子。可见,同西方相比,中国的生育呈现出开始晚、结束早、间隔长、生育率低的特征,李中清等由此提出中国存在着婚内抑制的生育机制。

结合表4、表5,首先来看曾麟书夫妻的生育情况。他们夫妻分别在18周岁、23周岁生育头胎,在39周岁、44周岁时生育最后一胎,实际生育期长达21年,共生育了9个孩子,各胎之间的生育间隔平均为2.7年(32.5个月)。曾麟书夫妻实际寿命均为66周岁,且夫妻二人常年在乡下一起生活,所以受孕的几率高,生育的子女多,平均2年半左右生育一胎。如果对照上文所揭的中国生育特征的话,曾麟书夫妻的生育属于生育开始较早(尤其对于曾麟书而言)、生育间隔适中、生育期长、结束生育不太晚、生育子女较多的一种类型。

曾国藩夫妻分别在25周岁、21周岁开始生育,生育最后一胎时的年龄分别为40周岁、36周岁,实际生育期为15年,共生育了9个孩子,各胎之间的生育间隔平均为1.8年(21.6个月),他们的生育属于生育开始较晚、生育间隔较短、生育期较长、结束生育不太晚、生育子女较多的一种类型。

事实上,曾国藩夫妻的生育状况与曾国藩的仕宦经历不无关联。如前文所揭,曾国藩由于读书、科考的缘故在婚后第4个年头(道光十七年)才生育了第一个孩子,道光十八年正月进京参加会试,中了进士,直至年底才由京城回家;道光十九年在家呆了一年,该年十一月第二个孩子出生;道光二十年正月入京,该年十二月,其夫人、孩子也进京,自此之后曾国藩夫妇在京师的生活基本稳定下来。从道光二十一年到咸丰二年11年左右的时间里,他们夫妻以隔年生一胎或者前后年连续生的频率,共生育了7个子女,迎来了一个生育高峰。这种频繁的生育状况与这段时间曾国藩夫妻在京师朝夕相处的和谐生活是分不开的。这一点在其日记中有所体现,如道光二十二年十二月十九日,“房闼又不敬。前誓有三戒,今忘之耶?既写日课册,于此等大过,尚不改,其他更复何说?甘心为禽兽,尚敢厚颜与正人君子往还耶”;道光二十三年三月初二日,“日中,闺房之内不敬。去岁誓戒此恶,今又犯之,可耻,可恨”;道光二十三年三月十二日,“晏起。宴闲之私,几使婢妪皆知,何以克修齐乎”等。尽管曾国藩是从自律的角度来写,但从中也可看出其乐融融的夫妇生活。然而,咸丰二年发生的事情却打断了曾国藩夫妇的美满生活。咸丰二年六月曾国藩钦命为江西主考官,在途中得知母亲去世,丁忧回籍,不久便奉命组建湘军、成为湘军将领,直至同治三年攻下太平军占领的金陵,这期间夫妻聚少离多,再也没有生育过。也就是说曾国藩夫妻的生育终结在了咸丰二年,时年曾国藩夫妇分别为40周岁、36周岁。倘若曾国藩没有丁忧回籍,天下没有太平军起义,他们夫妇在京城仍过着安定生活的话,或许他们的生育还会继续下去。通过曾国藩夫妻的生育例子,可以得出这样一个结论:不断变动的仕宦生涯、长期的夫妻分居,也是影响官宦之家生育率的重要因素之一。

曾纪泽夫妻分别在20周岁、19周岁开始生育,生育最后一胎时的年龄分别为39周岁、38周岁,实际生育期长达19年,共生育6个孩子,各胎之间的生育间隔平均为3.8年(45.8个月)。曾纪泽夫妇婚后不及一年便生育一女,之后大部分时间夫妇两人在一起生活,但不知何故生育第二胎时却距头胎长达近7年之久,各胎之间的平均间隔也近4年,且他们在40周岁前便已结束了生育。可见,曾纪泽夫妇的生育属于生育较早、生育间隔较长、生育期长、结束生育相对较早、生育子女数量适中的一种类型。根据曾国藩父子的日记、书信可知,曾纪泽夫妇体弱多病,寻医吃药是常有之事。如同治七年十一月曾纪泽在给父亲的信中说,他的妻子刘氏因身体虚弱,时常发热、出汗,胸怀抑郁,所以常服滋补之剂;曾国藩在同治九年二月二十一日《复郭筠仙中丞》中也说“纪泽夫妇亦常抱病,医药相寻”,由此可以推断,曾纪泽夫妇较弱的体质可能对他们的生育产生了较大影响。

从曾国藩直系三代的生育情况来看,在曾国藩这样的仕宦之家并不存在显著的晚生、早停、生育间隔长(曾纪泽夫妇头次胎之间、最末两胎之间的间隔较长除外)、生育率低等现象,也就是说,像李中清等所说的中国式婚内抑制的生育机制在曾国藩直系三代的生育历程中并不明显。

李伯重曾发表《堕胎、避孕与绝育:宋元明清时期江浙地区的节育方法及其运用与传播》一文,从药物、非药物两个方面论述了宋元明清时期江浙地区的节育方法及传播途径。不过,对于这些节育方法的实际效果如何?主要有哪些阶层、多少数量的夫妻会在婚姻生活中自觉地采用呢?这些都难以找到确凿的证据。那么像曾国藩这样的仕宦家族成员是否会在婚内采用节育措施来控制生育数量呢?就笔者所知,曾氏文献中并没有任何的记载;而且从曾国藩直系三代生育6个—9个子女的结果来看,似乎也不存在婚内节育的情况。至于有的学者谈到母乳对生育的影响,认为中国的母亲产后长期哺乳,延长了产后闭经期,从而有助于拉长生育间隔、降低生育率。笔者在此要说明的是,雇用乳母在曾国藩这样的官宦之家具有一定的普遍性,既然官宦之家的产妇多不自乳婴儿,那么通过延长哺乳期以达到避孕效果也就无从谈起了。因此说,像曾国藩这样仕宦之家的生育应是一种自然状况之下的繁衍行为,生活中并没有采用人为的节育措施。

此外,在清代,全国不少地方盛行溺婴之风(主要是溺女婴)。至于溺婴的原因可归结为家贫、奁费高、重男轻女、子女多等几个方面,其实最根本的原因就是家庭的贫困。而曾家人的经济状况与同时代的人相比要富裕得多,如曾国藩在嘉庆十六年(1811)出生时,其家有田地百余亩,人均为12.5亩,是当时全国水平的7倍多。曾国藩在京师为官期间,尽管不时陷于入不敷出的境地,但他仍经常往家里寄些钱物,以补贴家用。道光二十三年,时任翰林院侍讲(正六品)的曾国藩发了一笔“横财”,该年他获得了四川乡试正考官的差使,此次主考官之行,其收入大概在6 000两左右;差竣之后他寄千金回家,“以六百为家中完债及零用之费,以四百为馈赠戚族之用”,这是他自道光二十年入京以来寄家银两之中数目最大的一次。曾国藩任两江总督之时,除了每年俸禄180两及大米90担、养廉银18 000两、几百两银子的“公费”这些固定收入之外,还有数量大得多的额外收入,据张仲礼研究表明,总督平均每年的额外收入为180 000两。虽说曾国藩是个清廉的官员,在获得额外收入方面较为收敛,但为了维持总督衙门、幕僚机构的正常运转及家庭的日常开支,他取得的额外收入仍是一般官员难以望其项背的。以二等出使大臣的身份担任驻英、法公使的曾纪泽,按照总理衙门光绪二年所制定的标准,每年可领取14 400两的薪俸。与此形成鲜明对照的是,当时一个普通雇工的年收入只有5两—10两银子,由此可见,曾国藩父子的年收入是一个普通雇工的几百倍、几千倍乃至上万倍。因此,在曾国藩这样的官宦之家,是无论如何也不会出于经济的考量而做出溺婴之举的。

事实上,在曾国藩的心目中,一个念念不忘的心愿就是人丁兴旺,这一愿望在其晚年表现得尤为强烈。同治五年八月,曾国潢连添广文、广敷两孙,曾国藩也添一孙广铭,56岁的曾国藩得此喜讯后大喜过望,在九月初给弟弟的家书中表达了其兴奋之情,说这是“祖宗之泽,家庭之幸”,并说自己“年来衰态日增,他无所图,专盼家中添丁,闻此喜慰无量”;同治六年四、五月间当得知曾国潢的3个儿媳皆有身孕后,曾国藩再次表达了希望人丁繁盛的意愿,“吾自五十以后百无所求,惟望星冈公之后丁口繁盛,此念刻刻不忘”。而同治九年十一月,当得知曾国荃之孙曾广淮未满两月便夭折后,则说“家中丁口不旺,殊深焦虑”。可见,在曾国藩的观念里,多生多育、人丁兴旺是福泽所在,更是家族保持繁盛不衰的重要前提。

由上可知,尽管清代存在着诸如避孕、堕胎、绝育等节育方法及溺婴行为,但在19世纪的中国,像曾国藩这样的仕宦之家并没有采用上述控制人口的方法,相反人丁兴旺仍是官宦阶层的不懈追求。

(二)重男不轻女:曾国藩父子的生育观

一般观点认为,中国传统社会盛行着“重男轻女”的观念,那么在曾国藩这样的仕宦之家又具有怎样的生育观念呢?

由于受传宗接代观念的影响,中国人在生育问题上对于“生男”的偏好是根深蒂固的。如在古代,当人们尚不知晓是男是女的情况下一般将妇女怀孕统称为“梦熊之喜”,而按照传统风俗,人们一般认为梦见熊、罴之类是生男孩的征兆,梦见蛇是生女孩的预兆。时至今日,当儿女结婚之后做父母的期盼尽早抱上“大胖孙子”,尽管大家清楚地知道生男生女的几率大致相当,这些都是对男孩偏爱的一种自然流露。这一偏好,对曾氏父子而言也不例外,先看看曾纪泽对于男孩的钟爱。

曾纪泽于咸丰六年三月与贺长龄之女结婚,不幸的是次年贺氏因难产而死,并未留下一男半女。咸丰九年九月十六日曾纪泽续娶刘蓉之女,刘氏先后于咸丰十年七月二十四日、同治六年正月二十六日生育两女。当父亲曾国藩得知曾纪泽夫妇第二胎仍为女孩时对其进行劝慰:“儿女早迟有定,能常生女即是可生男之征,尔夫妇不必郁郁也”,并举例说李鸿章得子之时已是虚岁47了,而此年曾纪泽才27周岁。直到同治十年正月十八日,曾纪泽始有弄璋之喜,得子广铭,满门欣喜,此年曾纪泽31周岁(虚岁33)。年逾30岁才得子的曾纪泽,对曾广铭关怀备至。据《曾纪泽日记》记载,在广铭出生后的同治十年四月至七月间,因其体弱多病,曾纪泽经常陪医诊治,并不时抚抱广铭。如同治十年七月二十二日在日记中写道:“卯时起,因广铭儿病势甚重,竟日未治一事,屡在上房抚抱,屡在书斋陪医。”然后不幸的是,曾广铭于七月因受惊风而殇亡。对于期盼得子的曾纪泽而言,长子之殇令其悲痛不已。此时,已生育四子的曾纪鸿情愿将第四子曾广铨过继给哥哥曾纪泽为嗣,该年十一月,在父亲曾国藩的主持下,“写约告祖”,完成过继之事;为了避免将来哥俩反悔,在协约中写有“不作活动之语”。这对曾纪泽来说,无疑是一个极大的安慰。之后,“抱铨儿良久”“抱铨儿极久”“抱广铨甚久”“抱广铨游戏”等字眼在《曾纪泽日记》中屡屡出现,由此可见曾纪泽对于嗣子的疼爱。

同治十二年九月十五日,对曾纪泽来说是个大喜的日子,其夫人刘氏又生一子广銮。痛失长子的曾纪泽对广銮的照料更加悉心周到,他在同治十二年十一月十四日的日记中写道:“辰正起,在上房抚抱銮儿良久……入上房抚抱銮儿,以其食乳不合,腹泄数日,改用牛乳饲之”;同治十三年正月初七日日记说:“辰初起,竟日在上房抚抱銮儿,照料医药。向夜,儿病增剧,焦灼之至,夜陪汪医久谈。子初睡。儿病啼哭,不能成寐。”自曾广銮出生至光绪四年期间,在曾纪泽的日记中频繁出现“抚抱銮儿”“抚抱銮儿良久”“抚抱銮儿甚久”“抚抱銮儿极久”“抚视銮儿”“抚弄銮儿”等字眼。

光绪五年八月十二日,曾纪泽第三子广钖降生。不惑之年得子的曾纪泽,对于广钖的照料更加无微不至,当其得病之时更是牵肠挂肚、寝食难安。他在光绪五年八月十三日的日记中记载:“丑正起,因初生小儿啼饥,用牛乳膏调水哺之,照应良久”;光绪七年十一月廿九日,“将钖儿近患之疾开写一单,以示医士……抚抱钖儿良久,医士罗日意来诊钖儿,与之久谈”。光绪十二年五月初一日,广钖得了肠痈,法国医生用针放脓,为了防止下针疼痛,医生使用麻药,曾纪泽夫妇不忍观看,只好另处一室,待广钖醒来,夫妻二人赶紧入室抚视,因担心广钖病情,饭不能下咽;次日,曾纪泽至上房抚视广钖,并读小说以令广钖开心。光绪十二年八月,曾纪泽结束其驻外公使生涯启程回国。当八月十四日船抵达法国马赛时,陪船医生诊视广钖,说广钖病未痊愈,“不宜令受红海之热”,曾纪泽当即与随行人员商议,最后决定在马赛停留,暂缓回国行程。直至九月十三日,广钖病无大碍,曾纪泽一行才重新启程。另外,在《曾纪泽日记》当中,“抚抱钖儿”“抚抱钖儿良久”“抚抱钖儿甚久”“抚视钖儿极久”“抚视钖儿”等的记载屡现笔端。但令人心痛的是,当曾纪泽回国4个月之后,曾广钖夭折于上海,当痛失爱子的噩耗传来,远在京师的曾纪泽悲伤之余几乎不能握笔写字。

由上可知,因男孩事关香火的延续和家运的传承,所以曾纪泽对于男儿疼爱有加。当然,曾纪泽的“重男”之举并不意味着“轻女”,事实上,他对女儿也很关心呵护,在她们成长教育的过程中,他也倾注了不少心血,可谓“重男”而“不轻女”。曾纪泽夫妇在生育男孩之前,连生三女,对此夫妻二人并未灰心丧气,而是很达观。同治七年十一月曾国荃在给曾国藩的信中说:纪泽夫妇又添一女,其妻刘氏“得子较迟,并无自歉之意”;纪泽“所见甚宽,胸襟甚大”,对无男孩亦不太在意,而是“心中照常快乐”。

当女儿生病之时,曾纪泽陪医看脉、调理药物,有时还在半夜三更起来照料女儿。如同治九年二月十三日的日记中写道:“陪徐医士看宝秀病……至上房抚视次女,夜饭后陪旭亭看次女……三更末,因次女病剧,起,披衣抱持之”;同治十二年十月二十三日“夜调药物,与次女宝秀服之”。另外,“抚视次女良久”“抚视女儿”等字眼也频繁出现在日记之中。

曾纪泽对于女儿的教育也很用心。在同治九年三月廿二日,曾纪泽亲自送女儿福秀上学,之后还亲自为女儿写摹本二百余字;光绪元年正月廿四日“至上房一坐,定次女广珣课程单”;光绪元年正月廿六日“至上房坐极久,教女儿算法”;光绪二年四月初六日课“女儿诵读”;光绪元年二月初七日“至上房坐极久,教女儿作诗”;光绪二年十一月二十日“至上房坐极久,为女儿广璇改七绝诗二章”。可见,曾纪泽不仅亲自为女儿制定学习课程单、撰写摹本字,时常督促女儿诵读,还亲自教授女儿学算法、作诗,并帮女儿修改诗章。

即便女儿结婚之后,曾纪泽对女儿的牵挂也丝毫未减。曾纪泽的长女曾广璇,原本体弱多病,与合肥李经馥新婚不久,曾纪泽就了解到“女婿以娇养太过,年甫十七而吸食鸦片,又性情暴戾无常,凌折女儿万状,其母溺爱而助虐”,但又不能带女儿去欧洲,对此状况,曾纪泽夫妇显得忧心忡忡。出洋之后,身处欧洲的曾纪泽夫妇对女儿更是牵肠挂肚,光绪五年六月十四日,曾纪泽拍电报至上海委托黄咏清寄函皖中,探问女儿病状。听闻广璇四月中旬下旬病势沉笃之后,曾纪泽焦灼不已,不能治事;六月二十五日接到电报,得知广璇病已大愈,立刻感到忻慰不已。八月廿五日为解相思之苦,曾纪泽特地请画师依照女儿相片绘制大幅画像。九月廿三日,英国医生马克勒衣来诊儿子广钖之际,曾纪泽将长女广璇病状告诉马克勒衣,请其为女儿悬拟一方;十月初,根据英医药方抓药,曾纪泽亲自将药物的内服外敷之法详列于单,并“将寄女儿之药物逐瓶标记”,之后将药单一并寄往国内。光绪七年四月,当得知广璇于二月末病势严重,曾纪泽焦闷不已;该年末,便想接长女来欧洲。光绪八年四月二十五日,当长女广璇即将到达欧洲前夕,曾纪泽“移居楼下,让室以俟女儿也,布置甚久”。及广璇来欧洲之后,女儿痉症多次复发,曾纪泽不时在病榻旁亲自照料女儿。光绪十年九月间,为了让长女广璇静心养病,他还单独为女儿租赁宅院。透过这些生活的细节,一个对女儿体贴入微的慈父形象跃然纸上!

其实,曾纪泽的做法继承了乃父之风,曾国藩对女儿也很关心。同治三年三月以来,大女儿气痛不食,及至五月病情加重,他在同治三年五月廿五日的日记中写道:“大小〔女〕儿病体殊重,为之照料一切”;次日他至上房看望大女儿,女儿病情反复,于是他又请徐朗仙、欧阳小岑、张锡范三人先后来看,同医生晤谈病情,当晚曾国藩移至外室,以便女儿在内室,“依其母以调养也”。

从曾国藩父子对于子女的所作所为可以看出,作为父亲,重男不轻女,从平时抚抱幼孩、跟幼孩玩耍、亲自用牛乳喂养幼孩之举,到幼孩生病时的陪医问诊、照料医药,再至病势加重之时的焦灼万分、茶饭不思、睡不成寐,这些传统上属于家庭主妇的职责,作为父亲也主动承担,从中体验到了抚养孩童的酸甜苦辣,更为我们刻画出了一幅幅对儿女无微不至照料与关爱的“好父亲”画像。即便当儿女长大结婚,子女的生活起居、身体状况也时常牵动着父母的心。由此可见,即便在官宦之家,幼孩的抚育并非仅是母亲的天职,父亲也是抚育幼孩、关怀子女生活的积极参与者。

四、结语

本文以“活”的人口史研究作为切入点,主要就曾国藩的近亲在婚姻、生育行为上的某些方面进行了个案考察。尽管文内不少结论可能无法体现曾氏家族的整体状况,但在一定程度上却向我们展现了19世纪中国仕宦之家在人口行为方面的不少细节与面相。

在曾国藩这样的仕宦之家,其子女、孙辈的婚事成为官宦家族之间通过联姻以达到在官场上互相扶植、互相提携的重要桥梁。为了不错失门当户对、攀龙附凤的机会,仕宦之家的联姻往往在其后辈年龄较为年幼之时便已定庚、继而结婚,所以在仕宦之家普遍存在着早聘早婚的现象。在缔结婚姻的亲家双方,其权利及话语是不对等的,一般而言,谁的官阶高、权势大,谁就在诸如定庚时间、结婚时间、结婚礼仪以及新郎是否入赘等问题上具有更多的话语权和最终决定权。另外,官宦之家的联姻中也不乏“大龄”定庚、“大龄”结婚的现象。不过,这些“大龄”婚姻现象,大多事出有因。

官宦之家也存在着新郎“入赘”的行为,但却与清代寻常百姓之家对赘婿轻视的态度不同,官宦之家的赘婿地位并不低下,更没有寄人篱下的自卑感。“入赘”更多的是一种形式,且具有临时性,其目的在于婚后更好的生活或者为了女婿的前程;赘婿的声誉不仅无损,有时还会因入赘名门显宦或京师之家反而提高了其社会影响力。

已有研究成果虽揭示了清代某些地方或阶层存在着婚内抑制的生育机制,但在曾国藩这样的仕宦之家,这一抑制机制并不明显,生育应是一种自然状况之下的繁衍行为,婚内生活中并没有采用人为的节育措施。相反,人丁兴旺仍是官宦之家念念不忘的生育追求。不过,在官宦之家,的确存在着因求学科考等原因而推迟初育时间的现象;而不断变动的仕宦生涯、长期的夫妻分居,也是影响官宦阶层生育率的重要因素之一。

基于香火延续和耕读传家的考量,仕宦之家对男孩的偏爱是理所当然的,但“重男”并不意味着“轻女”。事实上,仕宦之家在女儿成长、教育、生活的过程之中也倾注了不少心血,可谓“重男”而“不轻女”。另外,从曾氏父子对子女的所作所为可以看出,幼孩的抚育并非仅是母亲的天职,父亲也是抚育幼孩、关怀子女生活的积极参与者。

综上所述,在官宦之家,早聘与“大龄”定庚并存、早婚与“大龄婚”并行、“入赘婚”的存在以及“重男不轻女”等观念,这些可能体现了19世纪中国官宦阶层在人口行为上的某些共同特征。

本文作者:郭玉峰

本文转自微信公众号:独立精神