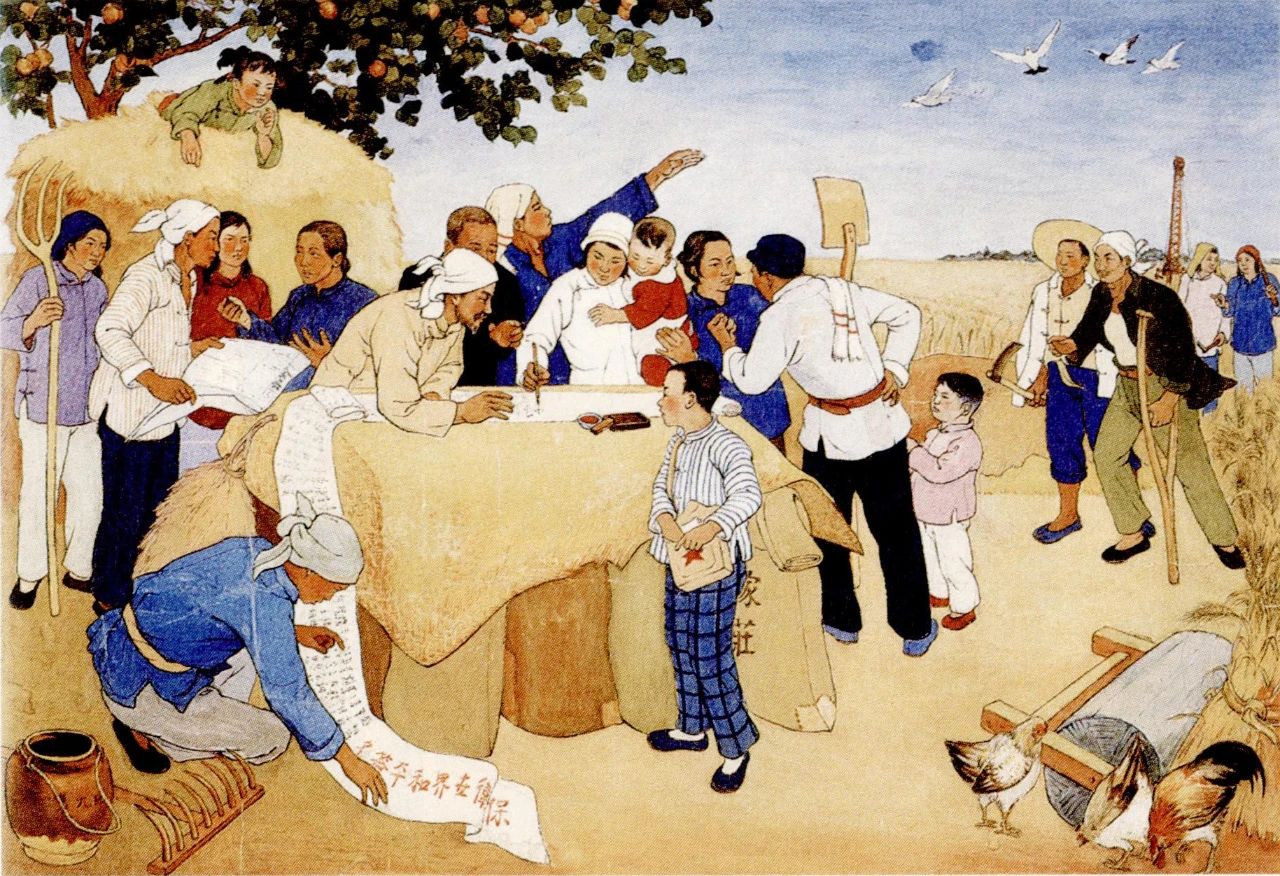

张怀江 《歌唱胜利!歌唱我们亲爱的祖国!》 宣传画 上海人民美术出报社 1954年 原载于《Chinese Poster》

自解放区产生的新年画,利用旧形式来承载新内容,转变成了一种带有宣传性质的媒介。新中国成立后的新年画运动继承了解放区新年画的创作思路,不能简单地将其视为一种普通的民俗艺术。新年画运动明确了年画的社会功能是宣传,使它不再是一种民间商业行为,而是由政府主导的宣传活动。无论从思想内容还是传播方式上看,新年画就是新中国成立初期和民风民俗结合的特殊宣传画类型。在新中国成立初期苏联宣传画还没有得到全面推广之前,新年画曾替代宣传画发挥着向广大人民群众宣传党的政策方针的作用。因此,我们可以将新年画视为一种“民俗化”、“节令性”的宣传画,同时也可以将新年画运动视为新中国进行宣传画“民族化”改造的第一次尝试。

事实上,解放战争后期的人民解放军就已经掌握了宣传画这种宣传工具。《天津接管实录·上卷》中收录了一张平津战役时期解放军背着宣传画进城的照片,在南京市也印发过一张题名为《在毛泽东旗帜下前进》的宣传画,以纪念“七七”抗战12周年,庆祝上海、杭州等地解放。然而,中华人民共和国成立之后宣传画并没有继续被推广,取而代之的是“新年画运动”。

《在毛泽东旗帜下前进!》 宣传画 1949年 原载于《Chinese Posters》

1949年11月27日,《人民日报》刊登文化部发布的《关于开展新年画工作的指示》,强调新年画“力求适合广大群众的欣赏习惯”,“照顾到群众的购买力,切忌售价过高”,“争取年画的广大市场”,体现出第一次文代会上对于文艺工作“还是普及第一”的指导思想。从思想内容上看则强调宣传性,强调“宣传中国人民解放战争和人民大革命的伟大胜利,宣传中华人民共和国的成立,宣传共同纲领,宣传把革命战争进行到底,宣传工农业生产的恢复与发展”。1951年,文化部发布了《关于加强年画工作的指示》,提出“充分利用与发挥民间年画的优良传统”,“团结年画艺人”,开放了年画出版的题材和样式。1950年在第1届年画创作奖评选中,《农民参观拖拉机》(李琦)、《劳动换来光荣》(古一舟)、《毛主席大阅兵》(安林)获得了甲等奖。1952年在第2届年画创作奖评选中,《群英会上的赵桂兰》(林岗)获得一等奖。这些获奖作品主要反映的是乡村题材和政治生活题材,在形式上采用的都是民族化的表达方式。

按照新年画运动的发展逻辑,新中国在20世纪50年代初就有可能形成一种民族化的宣传画风格,但是朝鲜战争的爆发扰乱了这一进程。1950年6月,朝鲜战争爆发。10月26日,中共中央发布《关于时事宣传的指示》。11月2日,中共中央发布《关于开展抗美援朝运动的指示》。11月4日,中国文联发出了《关于文艺界展开抗美援朝宣传工作的号召》。对抗美援朝的宣传成为了当时宣传工作的中心。与此同时,苏联宣传画也在有计划地引进国内。1950年8月1日出版的《中苏友好》杂志刊登了两篇介绍苏联宣传画的文章《苏维埃造型艺术的新作品》和《苏维埃标语画是布尔什维克宣传工作的重要手段》。1950年9月24日,《人民日报》刊载了苏联宣传画《青年团结起来,向着持久和平前进》,这是新中国成立以来《人民日报》首次刊载苏联宣传画。随后,1951年4月在北京举办了“苏联宣传画和讽刺画展览会”。

新年画作为当时重要的大众图像宣传手段也投入到了抗美援朝宣传教育活动中。宣传抗美援朝的新年画可以分为五类:一、歌舞庆祝类,如《志愿军欢度新年》(陈兴华);二、配合抗美援朝宣传教育活动的新年画类,如《保卫和平》(邓澍);三、面向儿童的“娃娃戏”类,如《新中国的儿童》(张仃);四、反映战斗场面的年画类;五、隐藏在画面中的宣传类。其中第五类作品在题目中并不体现抗美援朝的宣传内容,只是将标语和口号隐藏在画面之中。

邓澍 《保卫和平》 年画 人民美术出版社 1951年 原载于《20世纪中国平面设计文献集》

年画的形式语言决定了新年画长于歌颂和表达欢乐的场景,弱于鼓动和激发。在这五类新年画中,前两类能够发挥一定的宣传作用,第三类虽然有效,但它针对的只是儿童,不能适应宣传的全面需要,第四、五类,它的形式语言与表现主题背离,起不到宣传鼓动的作用。而当时中国的社会现实是民众中普遍存在着的三种心态:一是“畏战求安”,二是“漠然无谓”,三是“恐美、崇美、亲美”。面对这样的现状,中国亟须一种更为有力的宣传鼓动工具——宣传画就此登上了历史舞台。

宣传画在参战动员、战争意义的表述、“三视教育”等方面都发挥了重要作用。当时宣传画的风格主要借鉴苏联宣传画,也有少量作品体现出民国时期的商业招贴风格。此外,由于战争动员的需要,大众图像宣传的主要对象也从乡村转向了城市。

由照片制作的宣传画《我们热爱和平》(1952)表述的是战争意义,它的标题来自于周恩来1950年的报告《为巩固和发展人民的胜利而奋斗》,原文是“中国人民热爱和平,但是为了保卫和平,从不也永不害怕反抗侵略战争”。这幅宣传画向全国乃至全世界人民,展现了中国热爱和平,坚决反抗侵略的态度;而宣传画《扑灭战火,拯救和平!》(萧肃)表现的是“罪行控诉”题材,画面远景中飞机正在轰炸村庄,近景中身着朝鲜民族服装的妇女正在携儿女逃出被轰炸的村庄,她高举拳头,仿佛正在控诉侵略者;宣传画《坚决斩断美国侵略者撒布细菌的罪恶血手》(1951)则采用了政治讽刺漫画的风格,以表达对于战争罪行的控诉。

左:阚文摄影 《我们热爱和平》 宣传画 天津人民出版社 1952年原载于《20世纪中国平面设计文献集》

中:萧肃 《扑灭战火 拯救和平》 宣传画 人民美术出版社 1952年 原载于《Chinese Posters》

右:《坚决斩断美国侵略者撒布细菌的罪恶血手》 宣传画 1951年

从1949年中华人民共和国成立开始,宣传画曾经一度消失在公众视野之中。作为一种民族化、节令性的宣传画,新年画在某种程度上替代了宣传画的功能。然而随着朝鲜战争的不断升级,新年画暴露出它在宣传鼓动工作中的劣势,随着苏联宣传画的推广,宣传画就成为了当时最主要的大众图像宣传媒介。

“一五”计划时期(1953-1957)是中国进行大规模经济建设的时期。因此宣传画的主要题材也转向了宣传社会主义建设,尤其是工业化建设。风格上主要受苏联、波兰宣传画的影响,并以市民阶层的审美趣味为主,甚至于乡村题材也是如此。这一时期从事宣传画创作的画家在风格上进行了多样化的尝试,宣传画的功能也逐渐分化,出现了适用于多种用途的宣传画,由此,宣传画开始深入到人民群众生活的方方面面。

“一五”计划时期的宣传画主要受到苏联宣传画的影响。伊凡诺夫曾指出,政治宣传画是苏联最群众化的造型艺术,它要求以一种最简单的方式,迅速激发出观看者的情绪。如加里宁所说:“如果一般的绘画是宣传的话,那么宣传画就是鼓动。”社会主义现实主义是苏联宣传画的风格特征,核心是塑造典型人物形象。苏联宣传画还强调诗歌性,如卫国战争时期,“塔斯之窗”印刷了大量配有别德内等人诗歌的宣传画。“一五”计划时期,新中国对于苏联宣传画的学习是全方面的,首先是对创作理论的沿用。1955年在《美术》杂志上刊登了邹雅的《亟需把宣传画创作提高一步》、马克的《重视群众意见改进政治宣传画创作》两篇理论文章,基本上体现了苏联宣传画创作的指导思想。其次是画家对于苏联宣传画构图观念的沿用。例如,在苏联宣传画中有一类“图中图”的构图方式,即将一张已经出版发行的宣传画,放置在另一张宣传画的画面中,其目的是在避免画面内容过于复杂的同时,增加画面的叙事性。体现这种构图方式的典型作品如宣传画《任何劳动,都是完成五年计划不可缺少的劳动,都是光荣的劳动!》(周道悟),画面背景墙面上出现的是带有毛主席形象的宣传画《社会主义是我们的目标,是我们的方向!》。这一时期还有一些宣传画的标题比较冗长,这也体现出苏联宣传画的影响。

波兰宣传画对中国宣传画艺术风格演变的重要意义,在于它为当时宣传画创作者开辟了一条有别于苏联宣传画的新风格。王朝闻指出,波兰宣传画“在创作上适当解决概念与形象、一般与特殊、抽象与具体的关系,使作品既不是空洞地喊叫,也不是生活现象的琐碎的软弱无力的记录,而是富有概括力的战斗的艺术”。1955年11月,在北京劳动人民文化宫举办了“波兰宣传画和书籍插图展览”,包括《人民日报》和《美术》杂志都刊登了一系列介绍波兰宣传画的文章。在这次展览前后也曾出版过介绍波兰宣传画的书籍,如《波兰美术作品选集》(1954)和《波兰宣传画》(1955)。客观而言,波兰宣传画的风格在一定程度上也受到苏联宣传画的影响,但同时又有差异:其一,苏联宣传画强调典型人物形象的塑造,波兰宣传画中却有一批是完全没有人物形象的;其二,苏联宣传画强调要让观众一看就懂,迅速把握作品的意义,而波兰宣传画则惯于使用抽象的表达方式,进行形式主义的探索;其三,苏联宣传画强调精炼,画面中通常没有琐碎的花纹和装饰,相反,波兰宣传画更为重视装饰性。王洪水在1956年创作的宣传画《保持党和人民给我们的荣誉》,是一幅典型的受到波兰宣传画影响的作品,画面中尽管只出现了党旗和上海市1956年先进生产(工作)者奖章,但依然很好地表达了“党员在生产建设中的模范带头作用”这一主题。不仅如此,波兰宣传画还与中国传统艺术相结合,产生出了一种带有室内装饰性的新风格。比如钱大昕在1957年创作的宣传画《社会主义阵营团结万岁》,作品标题用篆字书写,画面中没有人物出现,只有一个用民间绘画方式表现的花盆——此花盆由12个社会主义阵营国家的国旗构成,观者远看就如同花盆的纹饰,其形式语言迥异于苏联或本土以往的宣传画作品。

左:王洪水 《保持党和人民给我们的荣誉》 宣传画 上海人民美术出版社 1956年 原载于《上海现代美术史大系1949-2009 宣传画卷》

右:钱大昕 《社会主义阵营团结万岁》 宣传画 上海人民美术出版社 1957年 原载于《上海现代美术史大系1949-2009 宣传画卷》。

这一时期,中国本土的招贴风格也得到了长足的发展。作为一种商业美术,诞生于民国时期的月份牌招贴画的特点是造型理想化,具有一定的透视和明暗关系,设色明艳轻盈,营造的画面氛围婉约柔和,善于表现光滑的皮肤质感,因此特别适合表现女性和儿童题材。在“一五”计划时期,这一风格也在宣传画创作中得到了发展。一方面,早前具有月份牌创作经验的画家投入到宣传画的创作中,自然地将这种风格带入创作中;另一方面,则是因为画家找到了适合这一形式再现的题材,进而使内容与形式得以统一。当时具有月份牌风格的宣传画主要展现的是新兴的无产阶级城市生活,如《准备着:为实现共产主义和祖国的伟大事业而奋斗》(张苏予、郭勤初)、《健康的身体,是建设社会主义的重要保证》(蔡振华)等。

除了本土招贴风格的发展,“一五”计划时期还出现了一些新尝试——将其他艺术形式引入到宣传画创作中来。如油画风格的,典型作品是朱鸣岗的宣传画《发展饲畜业生产,增加城市乳肉类供应,支援祖国工业建设》(1955);如水墨画风格,典型作品是蒋兆和的《沿着社会主义的道路前进!》;如照片风格的,典型作品是齐观山、牛畏予摄影,刘允颖设计的《新中国给妇女开辟了一条无限宽广的为祖国服务的道路!》。

“一五”计划时期,宣传画还分化出了几种带有不同功能的类别,以适应面向不同受众、不同用途的宣传。其中最为典型的是儿童宣传画。儿童宣传画一般悬挂于中小学、幼儿园等公共场所,是进行“社会主义接班人”教育的重要手段,主要作品有李慕白的《热爱共产党,热爱毛主席》(1954)、戈伟的《叔叔光荣》(1954)、丁浩的《我们帮助妈妈工作》(1954)等。除了面向儿童的宣传画,当时还有节日宣传画,即配合国庆、“五一”劳动节等节日发行的宣传画,如蔡振华的《庆祝五一劳动节!庆祝我们的新成就!》、邵晶坤的《欢度节日》等;电影宣传画则一般根据电影的内容来制作,更接近于商业招贴画,如《渡江侦察记》(1954)、《鸡毛信》(1954);体育宣传画主要面向城市,面向青少年或是大、中、小学生,《青年们,努力争取达到劳卫制标准!》(翁逸之)较有代表性。除此之外还有一些面向教师、医生、售货员等各行各业的宣传画。

左:李慕白 《热爱共产党 热爱毛主席》 宣传画 华东人民美术出版社 1954年 原载于《上海现代美术史大系1949-2009 宣传画卷》

右:俞云阶 《保障人民健康是医务工作者的光荣责任》 宣传画 上海人民美术出版社 1957年 原载于《上海现代美术史大系1949-2009 宣传画卷》

总的来说,“一五”计划时期是宣传画创作的探索阶段。这一时期的宣传画大量反映了当时的工业建设和城市生活,其中外来的风格不断被中国化,本土风格也得到复苏。月份牌招贴画以及带有装饰风格的宣传画的出现,使宣传画不仅在公共空间发挥功能,也开始走入私人空间。

大跃进时期,宣传画急速转向了乡村化的风格和民间化的创作。与新年画运动时期不同,大跃进时期宣传画的乡村化主要受当时新民歌和农民画的影响,风格转向“夸张”、“讽喻”,并且带有神话色彩,典型的作品如《实干苦干加巧干,生产指标冲云端,纺织女工志气大,要把地球当线团》《借蓝天写诗,凭大地作画,写总路线好,画公社幸福》。除了各地工厂、学校组织创作宣传画,乡村也投入到宣传画的绘制中去,由于不是官方出版,这类宣传画在当时被称为“宣传张贴画”。

这一时期宣传画的风格主要有几个特征:一、强调速度感,表现“多、快、好、省”中的“快”——其中有的通过描绘行进中的各界群众来表现“前进”,有的通过“跨栏”来表示“超英赶美”,有的用“飞上天”、“放卫星”等方式来表现“大跃进”;二、宣传画的民间化——这一时期出现了一批传统年画、剪纸风格的宣传画,这些作品很难从形式上判断它们是不是宣传画,只能从出版时间和出版社对它的定义来划分;三、漫画化和简单化——由于追求种类“多”和出版“快”,以及受到农民画夸张风格的影响,一些宣传画造型夸张,画面简单,只强调种类和印量,而不强调质量。

左:新国城、沈绍伦 《实干苦干加巧干,生产指标冲云端,纺织女工志气大,要把地球当线团》 宣传画 上海人民美术出版社 1959年 原载于《上海现代美术史大系1949-2009 宣传画卷》

中:中央工艺美术学院集体创作 《祖国在跃进》 宣传画 人民美术出版社 1958年 原载于《20世纪中国平面设计文献集》

右:宋怀林 《扫除文盲 普及小学教育》 宣传画 1958年 原载于《中国当代设计全集·第2卷,平面类编.招贴篇》

在整体上走向夸张和简单的大趋势下,大跃进时期的宣传画也涌现出一批优秀作品。由于当时存在主动区别于苏联宣传画的动机,波兰宣传画的风格在“大跃进”时期得以保留,并且被进一步“民族化”,典型作品如反映新中国成立十周年题材的《祖国十年》(都冰如)。这类作品往往色彩饱和度高,装饰性强,适合于室内张贴。

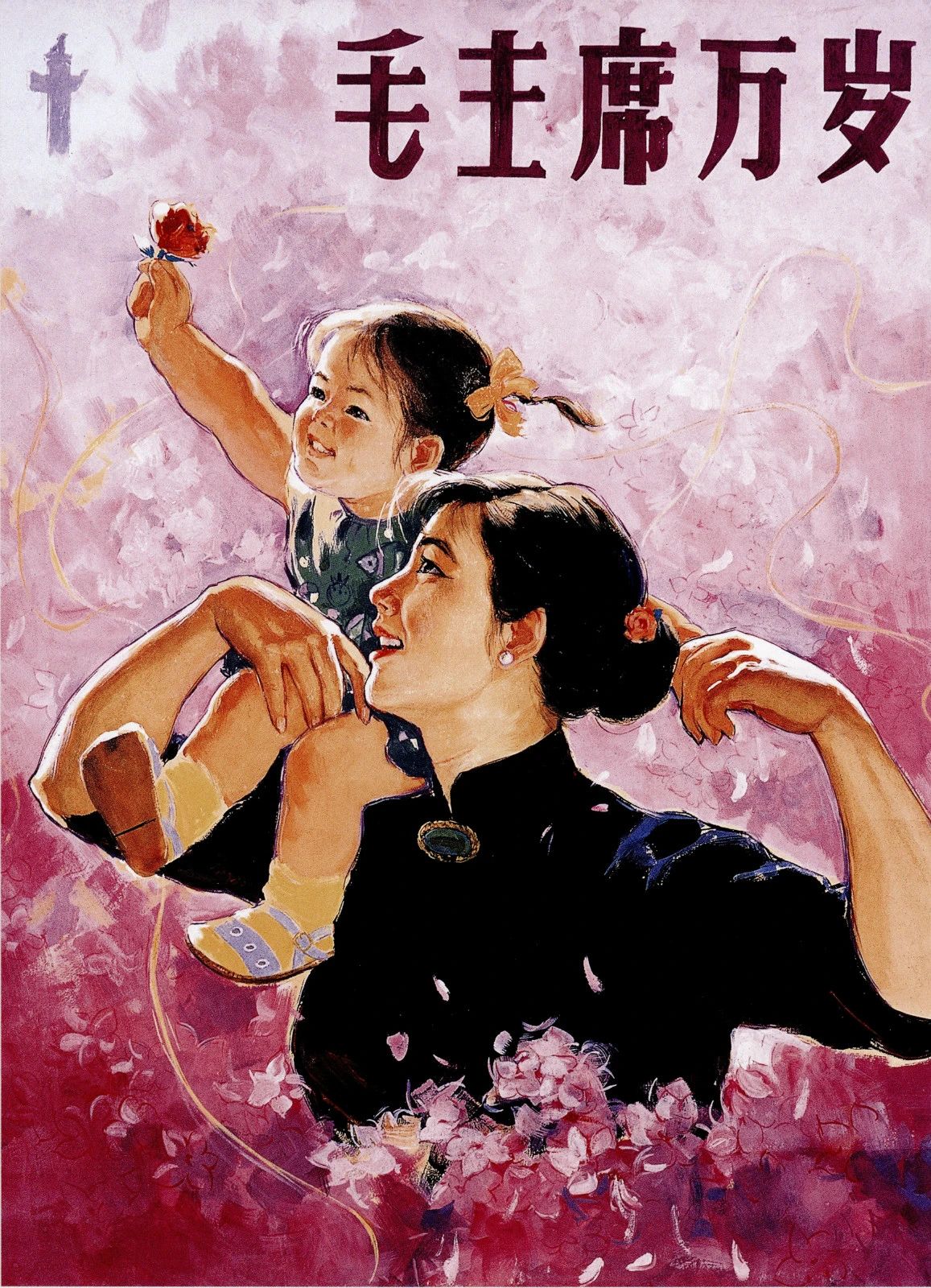

当时还有一些反映城市生活题材的宣传画,如哈琼文创作的《毛主席万岁》。这件作品是一幅超越时代风格的宣传画,虽然以“毛主席万岁”为主题,但是画面中并没有出现毛泽东的形象,而是用画面左上角的华表象征“天安门城楼上的毛主席”。同时,这幅宣传画也没有像大多数宣传画那样塑造一个典型性的工人、农民或军人形象,而是刻画了一对节日游行庆祝队伍中的城市母女。在游行群众手举的鲜花所组成的花海中,母亲身着黑丝绒的旗袍,佩戴玛瑙胸针和珍珠耳环,女儿穿着印有热带鱼图案的连衣裙和凉鞋,手举鲜花,两人组成轻轻向画面左上角跃动的姿态,仿佛是在向毛主席献出手中的花朵,反映出国庆十周年时全国人民的幸福喜悦和真挚的爱国情感。正如冰心在看到这幅宣传画后说道,“这个年轻的母亲,和北京的六百万人民一样,从一早起,就满怀欢欣地迎接这个幸福的节日”。

哈琼文 《毛主席万岁》 宣传画 上海人民美术出版社 1959年 《上海现代美术史大系1949-2009 宣传画卷》

如今看来,“大跃进”时期可谓“十七年”时期宣传画风格演变的重要拐点。这一时期的宣传画强调“多和快”,但大多数作品却没有体现出“好和省”,当时的宣传画创作中有两种现象,一方面希冀乡村化和民间化能够对之前的宣传画风格进行改造,却引发出一系列脱离社会真实场景的浮夸想象,另一方面,一些重要的节点性作品也产生于这一时期,这些作品大多是反映节日和城市生活题材。这两种现象反映出当时城乡文化生活的脱节。

1961年至1963年,宣传画的出版发行经历了一个“断崖式”的中断,无论是种类还是印量,都为1951年以来的最低点。造成这种现象的原因主要有两个:一是“大跃进”结束之后原材料的紧张,尤其是纸张短缺;二是出版政策的调整——当时文化部发出了《文化部为执行中央关于书籍印数在一万册以上应事前审批等问题的通知》,这一政策彻底终结了“大跃进”时期一味追求印量的出版乱象,地方出版社在出版宣传画时的审查也更加严格。

1964年至1965年时期的宣传画则有三个特征:一是多种风格的深入融合;二是转向象征性和结构化;三是人物形象粗壮化。

关于多种风格的深入融合,可以《美术》杂志1964年第1期刊登的张汝济的宣传画《永远保持同群众一起劳动的革命传统》为其中典型。该作品将苏联宣传画、月份牌年画、传统木版年画的创作观念和形式语言结合在一起。它没有采用图像和文字分离的典型的宣传画样式,而是将文字置于画面之中;它采用了苏联宣传画典型的“齐胸式”构图,颜色明度较高,人物的脸部和手用月份牌年画的方式处理,突出光和亮,但衣服和农具却没有隐去外轮廓,而是采用传统年画用线勾勒的方式来表达;而且,画面中出现的《人民日报》、国徽、笔记本、钢笔、奖章、人物的服饰和农具都具有明确的象征意义。

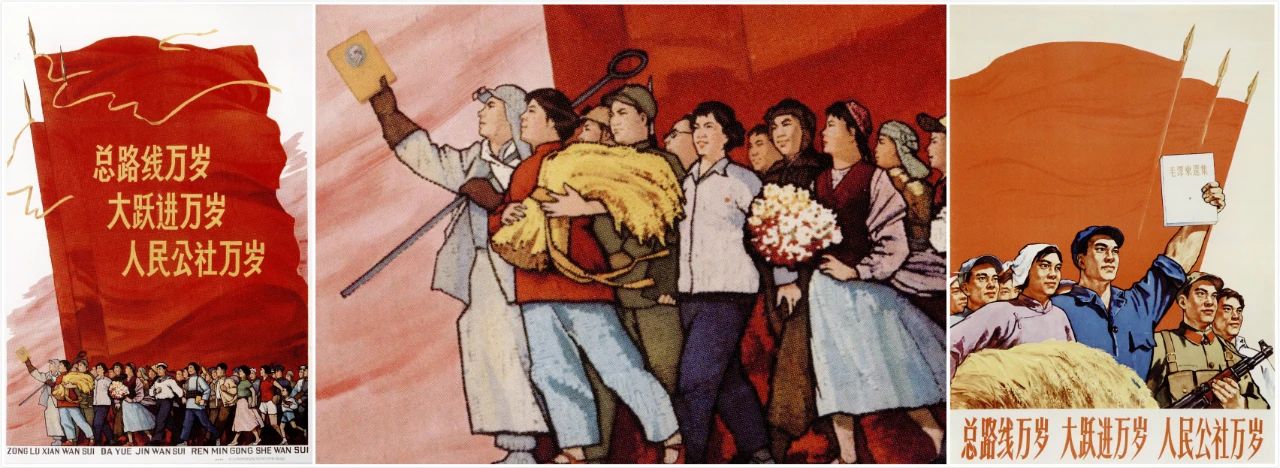

关于象征性和结构化的转向,由于审查制度的收紧,宣传画中无意义的细节和装饰在此时被杜绝,即画面中出现的事物都有固定的含义,人物的形象、位置、姿势也都有明确的象征意义,这些象征意义结合在一起就实现了图像意义的结构化表达。这一时期宣传画有两个重要的象征物:“三面红旗”和“毛泽东著作”。1964年以后,《毛泽东选集》《毛泽东著作选读》《毛主席语录》以及各种毛泽东著作单行本开始出现在宣传画中,用来象征毛泽东思想,典型作品有《学大庆精神》(哈琼文)、《朵朵葵花朝太阳,颗颗红心向着党》(翁逸之)等。这一时期的宣传画通常选择不同种类的毛泽东著作与画面主题相关联,或是选择不同的毛泽东著作对应画面中人物的身份。比如,在《总路线万岁,大跃进万岁,人民公社万岁》(1964)中,行进队伍最前方的是单手举着《毛泽东选集》的炼钢工人,后面跟随的是农民、军人以及各行各业的群众;再有,在《有空就学,有空就练》(1964)中,战士从挎包取出的是《中国社会各阶级的分析》单行本,《学大庆精神》(1965)中王进喜的棉服外兜露出的书籍也是毛泽东著作单行本……这些事物之间的关联性,都潜在地构成了图像的意义。

左:姚中玉 《总路线万岁 大跃进万岁 人民公社万岁》 上海人民美术出版社1964年 原载于《上海现代美术史大系1949-2009 宣传画卷》

中:(局部)姚中玉 《总路线万岁 大跃进万岁 人民公社万岁》 宣传画 上海人民美术出版社1964年 原载于《上海现代美术史大系1949-2009 宣传画卷》

右:人民美术出版社创作组 《总路线万岁 大跃进万岁 人民公社万岁》 宣传画 人民美术出版社 1966年 原载于《20世纪中国平面设计文献集》。

关于人物形象粗壮化的特点。这一时期的不少宣传画作品通过简化形体,加宽人物躯干、手臂、手掌的宽度,以缩短四肢、躯干同头部的比例等方式来表现人物的力量感,典型作品如《为革命敢超世界先进水平》(1965)、《学习解放军,实现革命化》(1965)等。这一风格既强化了视觉冲击力,也降低了绘制者的技术要求,它在后来的“文革”宣传画中得到了进一步强化。

沈绍伦 《学习解放军 实现革命化》 宣传画 上海人民美术出版社 1965年 原载于《A Portrait of The History》

(作者为广州美术学院教师,授权刊发。原文载于2020年第1期《美术》杂志,文章内容略有删减,小标题和注释略去。)

原文来自微信公众号:东方历史评论 2020年5月27日

原文链接:https://mp.weixin.qq.com/s/e0cHVb1h45pDjTScbaq2iQ