摘要

明代分封制度的施行不仅使地方出现大量王府香火院,其寺产问题亦随之变得复杂。洪武年间晋恭王授封太原府,对府城内的崇善寺备加垂青,不仅组织重修工程,亦拨赐田土为寺庙供奉香火。但永乐后,王府政治权势发生变化,崇善寺的寺产及纳税问题也随之受到质疑。为了逃避赋税,崇善寺不得不在依靠王府力量与撇清同王府关系间摇摆,在朝廷试图进一步控制地方寺庙土地的过程中与之展开博弈。崇善寺内所存碑刻在逐渐清晰其香火地界限、范围及收益去向的背后,既展现了王府在地方生存空间受到挤压的一面,也反映出寺庙在应对政治环境变化时的灵活特点。

关键词

明代分封;寺庙;王府庄田;地方社会

明代分封对土地制度的影响,从上世纪上半叶起一直受到学界关注。学者已注意到,王府庄田是于行政与军事系统外,由地方各王府独立管辖的系统。正是这种多元地方体系的并行,直接阻碍了明廷对于土地的控制与管理。王毓铨的研究在证明明代王府庄田规模惊人的同时,揭示出这一问题的复杂性。王府庄田准确数量的统计困难,不仅是由于记录册籍的缺失,更因为王府与地方在竞争土地资源中存在大量隐匿或直接夺取民田的问题。此外,朝廷在土地政策的制定与执行之间的矛盾也一直在持续。然而,以往的研究较多集中于数量的统计上,对王府庄田与朝廷政策在地方推行问题背后的复杂社会关系与过程缺少关注。近年来,随着对明代宗藩制度研究逐渐开始重视地方材料的使用,就此问题的展开有了新的可能,亦对我们理清明中期以后朝廷在加强对地方土地控制过程中王府所扮演的角色大有助益。

洪武十一年(1378),明太祖朱元璋将第三子朱分封于山西太原建立晋王府,到崇祯十七年(1644)晋王府随着李自成攻陷山西被毁,整整266年的漫长岁月,使得晋王府及其所繁衍出的庞大宗室群体深深植根于山西,与地方机构、群体都发生着密切联系。目前山西太原崇善寺所存明清碑刻,围绕着明初至明晚期崇善寺寺产(亦为王府庄田)问题,为探索王府在地方土地资源的竞争中与寺院以及地方官员所发生的纠葛提供线索。本文试以崇善寺的碑刻资料为基础,探究明中期以后朝廷逐渐推行地方赋税改革过程中王府、寺院、僧纲司以及地方官员的角色与作用。

一、晋王府对明初崇善寺的影响

明太祖朱元璋为了能使朱氏子孙世代传袭皇位,也出于对明初军事形势的担忧,他借鉴前朝经验,施行分封制度。明初藩王被授予金册金宝,有着至高的地位,“冕服车旗邸第,下天子一等,公侯大臣伏而拜谒,无敢钧礼”。此外,其不仅享有丰厚的宗禄,还拥有军事特权。洪武十一年,明太祖的第三子朱作为最先奉命就藩的藩王之一来到山西太原,建立晋王府。

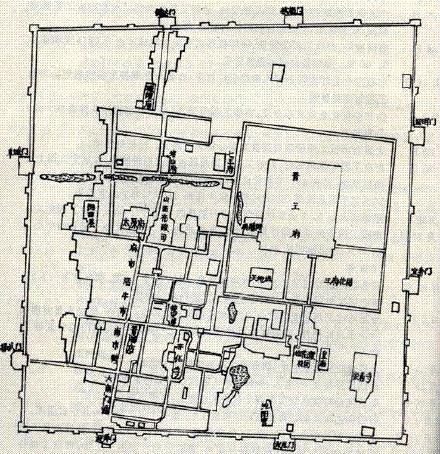

▲ 明代太原府府城简图

受明太祖影响,明初藩王对参与地方宗教活动都有较大热情。朱来到山西后,也随之带起了一轮兴修寺庙之风。凭借着显赫的身份地位,朱兴建寺庙的热情在方志和碑刻中都不乏记录。这与明太祖对佛道二教既扶植又限制的策略也相吻合。根据地方文献,在太原府城内,朱主持兴修了崇善寺,使其蔚为大观;府城外,蒙山的法华寺、天龙山的圣寿寺、崛围山的多福寺等多处寺院的重修也得到了他的支持。此外,更有距太原府城几百里外的宁武县马头山清居禅寺、汾州介休县兴王寺、介休县绵山抱腹岩等,受到了朱的青睐。不仅是对佛教寺院,朱也有参与到城内官方祠庙和道观的修建,如增修南关文昌祠、为元通观建五祖七真殿及道祖法堂。可以说,洪武年间,晋王府对太原府城内外的寺庙已形成一定影响,而在这些佛道寺庙中,崇善寺无疑是最值得关注的。

崇善寺位于太原府城东南隅,旧名白马寺或延寿寺。洪武年间,晋恭王“为报圣祖高皇后罔极之恩,奏建寺曰:‘崇善’,恪以焚修香火祝延圣寿”。凭此机缘崇善寺得以为晋王府诸王供佛灯,成为晋王府的香火院。不仅如此,凡正旦、冬至、万寿、圣节,晋王“率于此习仪及赍节,命使暂以驻跸,近二百载”。也正是凭借着王府的力量,崇善寺在洪武年间得以大规模扩建。“南北袤三百四十四步,东西广一百七十六步,建大雄宝殿九间,高十余仞,周以石栏,回廊一百四楹,后建大悲殿七间,东西回廊,前门三楹,重门五楹,经阁、法堂、方丈僧舍、厨房、禅室、井亭、藏轮具备。”而除此之外,寺内所存《永乐建寺缘由匾》第一次明确记录了明初晋王府拨赐给崇善寺供佛香火的土地亩数。

▲ 崇善寺山门

晋恭王殿下为母后孝慈昭宪至仁文德承天顺圣高皇后马于洪武十五年八月初十日升霞,无由补报罔极之恩。洪武十六年四月内令差永平侯奏准,建立新寺一所,令后右护卫指挥使袁弘监修,启盖完备。至洪武二十四年清理佛教事,恭王赐额“崇善禅寺”,就拨施地土一十九顷永远与寺里焚修供佛香灯。敬此。永乐十二年九月内晋定王施拨地土九顷,为报先恭王罔极之恩,与崇善寺永远供佛香灯。敬此。

根据匾文,晋王府对崇善寺拨赐香火地先后分为两次,一次是晋恭王在洪武二十四年(1391)拨赐的十九顷;另一次是永乐十二年九月(1414)由晋恭王之子晋定王所拨赐的九顷。两次总共为二十八顷香火地。但除了数额的记录,关于香火地位置、税则等其他方面信息匾文中丝毫未提。

值得注意的是,在明太祖扶植宗教的同时,事实上他更为重视对宗教的管理与限制。洪武六年(1373),明太祖下令对地方大小寺院展开归并工作。“乃令府、州、县止存大寺观一所,并其徒而处之, 择有戒行者领其事。”洪武十五年(1382),为了更好地控制和干预地方宗教寺庙,明太祖又在礼部下建立了负责管理佛道教僧道和寺庙的机构。这个机构涵盖国家、府、州、县各个级别,佛教系统分别称僧录司、僧纲司、僧正司、僧会司;道教系统则分别为道录司、道纪司、道正司、道会司。委任地方上的僧道负责管理宗教事务。而此时崇善寺已为王府香火院,且规模宏大,负责管理太原府寺院的僧纲司便被设于崇善寺。这无疑进一步提升了它在整个太原府宗教系统中的地位。

不过卜正民在对明初僧官制度的研究中指出,根据僧官的职责,“僧官的功能是代表国家来管理佛教,而不是代表佛教管理佛教”。其最主要的职责是编制僧籍簿册(又名“周知板册”)和寺院花册。周知板册用于记录僧众的详细信息;寺院花册则写明寺院位置、年代、僧众,并附注寺宇僧舍数量和常住寺产数。也就是说,作为地方僧纲司的崇善寺具有了帮助国家监管地方僧众和监管寺庙产业的职责。

既是王府香火院,又是太原府僧纲司,前者为崇善寺在明初的发展提供政治保护和物质支持,后者的设立进一步提升其名望,并令其拥有一定的国家监管职能。然而,兼具双重身份的崇善寺随着时间的推移,在对这两种身份的处理上变得复杂起来。王府在地方虽是天潢贵胄,但明太祖驾崩后,朝廷出于对地方宗室权力的忌惮相继颁布了一系列限制政策,逐渐剥夺了地方宗室在政治、军事上的实权,甚至限制其行动自由。尽管朝廷从制度上确保了宗室群体享有优厚的宗禄,然而随着宗室人口迅速膨胀,宗禄供应带给王府封地所在地方沉重的经济负担,其中山西尤以藩府人口增长迅速而问题突出。这意味着,失去了政治、军事权力的宗室,他们在地方资源有限的空间下生存与发展日益受到挤压,面临着挑战。因此,他们在地方利益扩展的需求也在迅速上升。明代中期以后,一方面晋王府需要不断为维持其在地方的发展做努力,另一方面有着双重身份的崇善寺亦开始要面对处理与王府关系和履行僧纲司国家职责冲突的问题。

二、明中叶崇善寺的重修与寺产问题的显现

自明初扩建以来,根据方志,崇善寺在明代先后又历经了至少三次增修与重建。分别是成化十六年(1480)、正德十二年(1517)和嘉靖三十九年(1560)。其中除正德年间的重修未见与王府有关的记载外,其余两次均由王府推动。

▲ 崇善寺旧照

成化八年(1472)晋庄王至崇善寺烧香,捐资增盖左右相对的两间伽蓝神祠,并命住持净金等人翻修寺中损坏之处,“屹然山右禅林中第一丛林也”。更引人注意的是,寺中另一块弘治年间所立寺产碑。该碑分别记录了晋府各代晋王对崇善寺的恩赐,包括:洪武年间晋恭王拨赐徐沟县南尹里十九顷田产做为崇善寺的赡寺田,永乐十二年(1414)晋定王又施赡地九顷,第三代晋宪王对寺院“崇加隆厚”,以及之后晋庄王在成化年间对崇善寺的增建与重修。在该记录中,晋恭王与晋定王两次拨赐土地与《永乐建寺缘由匾》中提到的一致,不过对比永乐匾文,弘治碑文明确了拨赐土地的位置并非在太原府城内,而是在徐沟县。尤其是该碑还详细记录了拨赐土地每段的范围与亩数。

根据碑文,这些由晋府拨赐崇善寺供佛香火的田产性质大部分为官地,仅有一段空地及一些寺庙殿宇和僧房。由于该碑年久漫漶不清,所记录的土地数量无法做准确统计。不过将可辨识的亩数进行相加,也至少有22顷90亩1分。该碑的性质类似于契证碑。像这样的碑立于寺中,事实上不单纯是为了记事,更具有永久保存证据、备档核实的功能,是有一定法律效力的。但是,为何崇善寺在成化时重修,后又于弘治时将晋王府在明初所拨赐土地的四至如此详细地刻石立于寺中呢?

赵轶峰对明代朝廷对待寺产政策的变化进行了梳理。他指出,从宣德到嘉靖时期,朝廷基本都采取了限制寺院田产的政策。不过政策推行与实施效果并不是一回事。从正统年间,朝廷就开始下令限制寺庙田产规模,并欲对原本免税的寺田征收赋税。正统五年(1440),监察御史丘浚建议:“令有司取勘寺观田地,无僧道管业者,拨与佃人耕种,计亩征粮。”这个建议得到了明英宗的认可。到景泰二年(1451),朝廷进一步下令各寺观田量只能存六十亩为业,余拨小民佃种纳粮。可是六十亩的限额推行难度显然非常大。成化十六年(1480)巡按福建监察御史就上奏称,福建的僧寺田产有多至万亩者。于是,户部经商议后决议将寺田的亩数限制放宽,令寺田“除五百亩以下,余取其半给之贫民”。不过无论是朝廷在正统年间规定的六十亩,还是之后成化年间放宽至五百亩的限制,崇善寺所拥有的香火地数都是超额的。其在这一过程中应也受到了朝廷所颁布令法的压力。但之所以未受影响,恐与香火地的土地性质有关。

上文已述,根据弘治寺产碑的碑文记录,崇善寺田产的土地性质均是“官地”。明代官田种类较多,《明史·食货志·田制》对官田范围做了一个较全面的界定,官田包括:“学田,皇庄,牧马草场,城鉌苜蓿地,牲地,园陵坟地,公占隙地,诸王、公主、勋戚、大臣、内监、寺观赐乞庄田,百官职田,边臣养廉田,军民商屯田,通谓之官田。”从用途来看,王勋贵族的乞赐庄田作为赡养禄田是在官田的范围内。可在地方实际的操作中,王府却可将这些田亩转拨给寺庙。这一过程后,土地性质并未发生改变,仍属王府庄田,即官田。而崇善寺的重修工程开始于成化八年(1472),立碑于成化十六年(1480),正是朝廷限制寺庙规模之时,重修碑记也是由晋庄王亲题。“先曾祖恭王薨逝,碑文未勒。迨夫祖定王、父宪王相继俱有此心,未遑暇及,今不举兴,将何以昭后世。遂命匠磐石亲述建寺始末。”此碑在朝廷限制地方寺产之时,重申了崇善寺与晋王府历代晋王的密切关系。正是依凭王府,崇善寺不仅得以焕然一新,也因为其香火地为王府官田,顺利避开了朝廷对地方寺庙田产的限制法令,免于纳税。不过为何要迟至弘治八年(1495)才立碑详细说明寺产范围?这或与朝廷对地方王府扩充庄田日益坚决的禁止态度,以及开始向王府庄田征税有关。

▲ 崇善寺院中的石碑

▲ 崇善寺院中的石碑

事实上自天顺二年(1458)起,英宗就敕谕:“皇亲、公、侯、伯、文武大臣,有令家人于四外州县强占军民田土(者),必重罪不宥。其家人投托者,悉发边卫永远充军。”之后又分别在成化四年(1468)、成化十五年(1479)针对求讨田土和妄报投献田地的情况颁布了旨令。“仰惟列圣深知前弊,节降敕旨,戒谕禁革,至严且切。”但显然这些旨令起到的效果十分有限。弘治二年(1489)孝宗再次明令各处王府不许置买田地,霸占民业。户部尚书李敏等人以京畿内皇庄为例,提议革除皇庄等地的管庄之人,交给小民耕种,并亩征银三分。到弘治六年(1493)奏准:“王府及功臣之家,钦赐田土佃户照原定则例,将该纳子粒依时价每亩银三分,送赴本管州县上纳,令各该人员关领,不许自行收受。”也就是说,到弘治时,朝廷不仅下令限制王府庄田的扩张,更开始准备向王府庄田征税。

崇善寺的这块寺产碑题名为《晋府赐拨崇善寺地土四至记》,所记录土地是晋府在洪武和永乐年间拨赐的香火地,立碑时间却是在弘治六年(1493)朝廷欲对王府庄田纳税的诏令后,目的正是为了说明这些田土已由晋王府拨赐给了崇善寺。虽然该土地性质仍为官地,但已拨给寺庙,则避开了朝廷针对王府庄田颁布的征税法令。再回看这一石碑的立碑者,为太原府僧纲司前都纲、前副都纲、现任僧纲司、崇善寺住持、钱粮长等,没有出现王府宗室或王府官员的名字,从表面来看这些田土已与王府“无关”。

▲ 晋府赐拨崇善寺地土四至记碑

▲ 晋府赐拨崇善寺地土四至记碑

由此,这一寺产碑的树立,以僧纲司和寺院出面的形式,证明崇善寺香火地为晋王府拨赐,可以说是同时解决了所属寺产带给寺院与王府双方的问题与压力。就寺院来说,在朝廷欲对地方寺院田产收税时,崇善寺在晋府资助下立碑重修,其香火地性质属王府庄田,避开了朝廷法令对寺院田亩数额的限制。但到朝廷针对王府之时,设于寺院的僧纲司又及时出面证明这些田土为历代晋王赐给崇善寺的养赡地,有合法依据,既不是崇善寺朦胧投献王府的田产,也非民田,不属朝廷欲征税的王府庄田。至于土地的收入实际是归于王府还是确实用于寺院,碑文未有明确道明,受限于材料不得而知。但该碑的树立至少说明,在这一时期地方寺庙与王府都有意扩充土地,并尽力避免纳税。这在一定程度上受到了朝廷的限制与干涉。不过诚如朝廷的政令不停地颁布与调整,间接反映出其不仅未能禁止寺庙或王府扩充土地的行为,也在推行过程中碰到各种问题。到嘉靖时,詹事霍韬等人上言,自洪武至弘治百四十年间,天下额田已减过半,“非拨给于藩府,则欺隐于猾民,或册文之讹误”。为了进一步控制私有土地无限扩张,嘉靖中叶朝廷逐渐开始推行一条鞭法,重新清算丈量地方土地,而崇善寺与王府在田产上的纠葛也随着一条鞭法的实施变得更为扑朔迷离。

三、嘉靖后一条鞭法下的王府、寺院与土地

嘉靖三十三年(1554),崇善寺住持性能会集僧众为修葺之事启奏晋简王,于是晋简王令承奉、长史二司筹措重修事宜。重修工程历时六年,到嘉靖三十九年(1560)竣工。竣工后,寺院在嘉靖四十二年(1563)共立了三座石碑,其中有两块重修碑记。一块是由时任河南布政使司左布政使的孔天胤撰记,其父为晋藩庆成王府仪宾;另一块则由晋简王亲自撰写。两块石碑再次重述了崇善寺的建寺原由,并记录及赞颂了这次重修的工程。特别值得注意的是第三块石碑的内容,其虽立于同一时间,但不仅对寺院的重修工程只字未提,反而详细记录了该寺所占有的其他产业。碑文虽有一些损毁,但仍可通读,记录如下:

本寺有供佛别业一区,在太原县晋祠镇、正索源镇等都,郑成礼等,其地界则东至官街,南至道,西至奉圣寺地堰,北至大河。本寺置买到原地,界长二十四丈五尺,阔二十五丈五尺,本寺自备价值买于民间者也,□□则有水碾、水磨磨院,共房五十余间,内有近大街店院一所,共房三十余间。乃奉寺鸠工庀材,自为创兴,以为供佛之资者也。去岁□□□□清查者乘机造衅,妄以寺业指为王产。□□,崇善寺自备价值买于民间者也。其□□则有店院一所,庄□□□县小店镇正□街路西,有本寺僧人来往住宿新寺店,内外二□,共房三十余间,乃本寺鸠工庀材,自为创兴,以为供佛之资者也。枣窊寺坐落阳曲县东廓外新材二都,村外有崇善寺自置到地,盖造普同塔院一所,内有正殿三间、钟碑楼二座、东房三间、西房四间、马棚二间、梦楼一座、山门一座、东院正殿三间,自置香火地一十八亩,塔院前后有□□□十七株。

大明嘉靖四十二年,岁在癸亥。

该碑显示,到嘉靖末年崇善寺扩充寺产的行为仍然在进行。根据碑文,此时崇善寺至少已另有供佛产业三处。包括奉圣寺东的这一处十亩多的产业、小店镇的店院一所,以及枣窊寺的寺院和香火地十八亩。从大小来看,这些产业都远不及晋府所赐香火地。不过与弘治时期寺产四至碑不同,该碑立碑的主要目的并不仅是明确寺庙所增产业,其尤为着意地两次强调了这些产业是由寺院“自备价值买于民间”,并特别指明绝非王府产业。更饶有意味的是,碑后的联名单。

不同于弘治时期寺产碑仅由僧纲司和寺庙住持等立,这次立碑的参与者含纳了太原府城众多文武要员和地方精英。其中有太原左卫指挥侯汝谌,宁化所掌印指挥潘衮、山西都司指挥潘亮、陕西平凉府通判李希濂、晋府长史司左长史薄世佑、右长史冯继祖、太原府知府于惟一、陕西布政司左参议潘高、 神枢营左营将军丁世隆、石匣营游击将军李裕信、大同都司都指挥程云凤、锦衣卫后所正千户王朝翰、镇西卫五寨堡守备竹勋、八角堡守备宁武关王道明、太原左卫掌印指挥刘先祚、右卫掌印指挥董□□、前卫掌印指挥王时光以及寺内僧众。如果这样复杂的参与者出现在功德碑的碑阴则不难理解,可做为崇善寺内这种契证碑的立碑者,这些人联名的举动更像是联合为寺产做公证。在这一公证的背后反映的是朝廷对地方王府庄田问题的日益关注。

嘉靖六年(1527),明世宗允准:“外省令御史按行诸王府及功臣家,惟祖宗钦赐有籍可据则已。凡近年请乞及多余侵占者,皆还军民。”嘉靖八年(1529)更议准:“凡河泊所、税课局、并山场湖陂,除洪武永乐以前钦赐不动外,其余一应奏讨之数,自本年为始,将所入花利照数征收,存留本处府县仓库,抵补王府禄米。”这一条例相较于上条更易引起地方藩王的不满,因为其针对的是王府原本合法奏讨的田土。于是嘉靖十年(1531)朝廷又再次调整:“宣德以后王府有封国之初原请庄田非山场湖陂,而王府禄粮多缺用度不给者,皆听留用。其之国以后及传数世者,凡有奏请,即系庄田,不得议留。”虽然在对待王府庄田上朝廷已有所退让,但这些措施的颁布无疑反映出朝廷控制更多土地的渴望,并已将地方王府作为重要的竞争者。

▲ “一条鞭法”倡导人张居正

到嘉靖二十七年(1548),朝廷正式题准,山西平阳、太原二府,泽、沁、汾三州,“远年停征地内查出堪种,有人承佃地土减半起科,以抵冲塌抛荒之数。余剩银米,自本年为始,佥拨大户,一条鞭征收,银两解布政司收贮,听补王府禄米,灾免不敷之用”。也就是说,朝廷已允准山西施行一条鞭法,并对地方土地进行清查工作。根据梁方仲的统计来看,山西地区是较早施行一条鞭法的省份。但是这一政令颁布后就没有什么下文了。尚未有足够资料可以讨论嘉靖年间山西一条鞭法施行的程度如何,不过其施行范围应该非常有限。因为直到万历十六年(1588)山西巡抚沈子木仍在就山西准行一条鞭法上奏朝廷,希望于省内酌定银数,分限征收。迟至万历二十一年(1593)以后,一条鞭法才真正推广到山西各州县。不过就崇善寺极力撇清寺庙所置产业与王府的关系来看,至少在嘉靖末年,太原府城及府州周边几个县对土地的清查应该已部分展开了,而且矛头直指王府。于是在这种形势下,由王府长史出面,在同地方官员及精英协调后,决定通过这样的公证方式来解决这一棘手问题。这一立碑时间刚好是在王府完成崇善寺的兴修寺庙工程之后,地方文武官员和精英的响应,一定程度上反映了王府在地方仍有着显赫地位,不仅是财力上,更是在地方公共场所话语权的主导上。诚然王府在地方不断受到来自朝廷的压力,可正如地方官员在这一问题上的暧昧表现,王府无疑仍具有较大影响力,并实际可通过其他途径实现土地扩充。

嘉靖八年(1529),朝廷下令各抚按官勘察所属州县田土,先从无粮差寺田、荒废寺观着手,以便将之编入黄册,随后再推及到各寺院。在这种情况下,方志中一段晋王府长史的题记显得意味深长。“山有寺废毁既久,地区尚存,嘉靖二十二年有郝才秀者采薪倦卧,偶感异梦,因发心修复。晋府诸官属闻之,皆出金助焉。寺成,晋王赐名‘诸佛寺’。”根据寺内现存碑记,小牛山原有寺观名为昊天观,本是三教寺址,为泰山总司修建。嘉靖时晋王决定于此修建玉皇阁,于是由晋王府长史等人在崇善寺内化铜监造玉皇像。该寺由此成为晋府香火院,供奉晋国主以及诸多晋藩郡王和其他宗室的神道。小牛山晋藩香火院的建立正是王府借建寺之举侵夺地产的典型,晋府长史于崇善寺铸铜像等举措暗示着崇善寺的参与。在朝廷逐步开展清查地方土地的过程中,王府利益正越来越多地与寺庙联系在一起。不过,到万历年间,一条鞭法的全面推行对王府的土地扩张还是起到了不小的阻力,这在崇善寺的碑刻中亦有反映。

▲ 崇善寺观音塑像

就在万历八年(1580)明廷正式颁布《清丈条例》后,崇善寺在万历十一年(1583)又立碑一块,碑名为《府崇善寺普照院重立上刹建寺拨地缘由,并启告免征地粮给领帖文碑记》。该碑先是再次陈述了明初晋王府拨赐崇善寺土地的缘由,之后录有太原府徐沟县于万历十一年九月十五日为崇善寺拨赐土地免征地粮之事,乞恩移文的文书及过程。由于碑刻下半部分磨损严重,难以辨识全文,仅摘录其中部分较清晰的碑文如下:

万历十一年九月十五日……人役,同该寺僧人共同丈量地二十五顷六十二亩八分二釐,报入册内。各僧以为既免……也。今住持戒□等告讨,仍前赡寺,而该府又既允从其应征钱粮,委宜除免,合候详示……不领外,实领若干,以后年分,俱以今年领过者为得数,庶催征便而告扰息矣等因。晋府长史司呈,查崇善寺赡寺地土,乃系先王拨给各僧自□□□供用……应准从。合候旨下之日,具呈布政司批行,太原府转行徐沟县。令旨既查明的,准与移文该司知道。敬此。拟合就行。等因。先王拨给赡寺地二十八顷,命僧自行耕种,常住以用。令旨准从,相应申请,合候详□,备行长史司……预给与崇善寺地土应征□银,照数除豁,永为□□……

由上可见,碑文残缺颇为严重,但余留文字尚可透露一些重要信息。首先晋府原拨赐二十八顷土地,经过此次清丈工作,已更定为二十五顷六十二亩八分二厘,报入册内。其次,这些入册土地的钱粮,已由太原府允准,给予免除。最后,根据王府所下令旨来看,该寺赡寺地至少到万历十一年(1583)时,以碑文形式正式明确了其香火地耕种所得均归寺庙,既无需上缴州县,也不必上纳王府。至此,彻底划清了这些由王府所赐的赡寺田与王府之间的利益纠葛。

结论

明代王府进入地方社会,对于地方佛道寺庙的发展具有推动作用。他们的积极参与,实与其在地方的利益密不可分。崇善寺的发展过程可以算是展现二者关系变化的典型。王府与寺庙的互动自明代中叶以后日渐频繁,这既与朝廷对地方寺庙管理政策的变化有关,亦同朝廷对王府庄田管理、甚至是宗藩制度的调整相关。就总体趋势而言,虽然二者的互动是增加的,但王府对崇善寺的控制或利用却呈现下降趋势。这与万历后国家对于地方寺庙控制力下降亦是一致的。僧纲司在嘉靖后寺庙事务处理中的缺席也体现了这一点。在地方有限的空间资源下,随着藩府人口膨胀与朝廷政策的紧缩,王府在地方的生存环境逐渐“艰难”。

从寺庙的角度来看,王府作为一种政治资源,在特殊时期(尤其是明初)为寺庙兴建与发展提供了有力的支持。崇善寺几次寺产碑的立碑行动,反映了地方应对朝廷令法的灵活。当朝廷针对寺庙土地采取措施时,寺庙依靠王府躲避限制;但当朝廷针对王府时,则又及时撇清与王府的关联,甚至由王府长史出面澄清。正是在这样的博弈下,崇善寺的这块赡寺田成为王府庄田和寺庙田产的灰色田土,顺利避过了各时期的征税。这一状况甚至持续到了清。寺内在顺治二年(1645)所立的残破石碑上依稀可以看到,明清更替之际,不再有王府保护的崇善寺寺产立刻遭到了豪强霸占,不过有幸得到都御史马国柱的支持,于是这块赡寺田又重新获得了免粮特权。它也自然不会以故藩庄田的名义在清初被纳入到地方更名田的统计中,而这是以往统计明代王府庄田数量最重要的依据。崇善寺的例子集中反映了明代多元治理系统下对地方土地控制所存在的种种问题。这些问题绝非个例,可限于资料,在该案例中很多问题还不足以充分揭示。但相信随着对地方文献的发掘和利用,日后会有更多案例丰富对明代多元治理体系在社会影响上的理解。

原文来自微信公众号:明清史研究 2020年8月30日

原文链接:https://mp.weixin.qq.com/s/5_SxzzwXvVHrDQJ1TucP8g