封赠制度是中国古代官僚政治制度中的一项重要内容,即依据官员本人的官职爵位,封赠其父祖、母妻相应官爵与封号的制度。对于中国古代封赠制度的起源、形成以及唐、宋、元、明、清各时期封赠制度的相关问题,学界已多有关注。以北方民族立国的金朝,其封赠制度既有对前朝制度的继承,同时亦有自身特点。

金代品官母妻封赠制度在《金史·百官志》中有明文记载,关于此制度的内涵和运作,学界已有专文研究。而品官父祖封赠制度,《金史·百官志》中未载,《大金国志》卷三五“除授”条对“封赠法”虽略有交代,然未能全面准确地反映金代封赠制度的内涵。关于金代品官父祖封赠问题,目前学界在官制研究的相关论著中有所涉及,但未做深入探讨,对其制度的发展沿革、执行标准、操作规范等内容仍有进一步系统研究的必要。《金史》对品官父祖具体封赠实例的记载寥寥,但是墓志碑铭、金人文集中则留下了可供探索的资料。本文拟通过对相关资料的爬梳与整理,梳理出金代品官父祖封赠制度的发展线索,考察封赠对象、范围、等级等相关内容,进而分析其在王朝政治体制运行过程中所发挥的作用。

一、金代品官父祖封赠制度的发展与完善

宋代封赠制度中有“生曰封,死曰赠,自有格法典例”之说,金代品官父祖封赠制度亦有“封”与“赠”的不同使用,基本遵循“生曰封”“死曰赠”的原则。《金史·刑志》载,章宗泰和元年(1201年)颁布律令20卷,其中有“《封赠令》十条”,但具体内容已不得其详。金代最早的品官父祖封赠记载见于《时立爱墓志铭》。该墓志铭载,时立爱由辽入金后于天会十五年(1137年)“加开府仪同三司、镇东军节度使兼中书令,进封郑国公致仕”;其“祖峦……因公贵,累赠镇东节度使、同中书门下平章事,娶赵氏,追封歧国夫人。父承谏……亦以公贵,赠镇东军节度使兼侍中,娶赵氏、张氏、王氏皆追封丰国太夫人”。从墓志可知,此时是以节度使、同中书门下平章事、侍中等官职来封赠品官父祖的。这种做法和辽制相同,如撰成于辽道宗大安六年(1090年)的《萧袍鲁墓志》载,萧袍鲁之父“以公之贵,特赠同中书门下平章事”;撰成于寿昌三年( 1097年)的《贾师训墓志》中,亦有贾师训之“王父□□□至显州观察判官。以公贵,赠彰国军节度、同中书门下平章事”,父“赠昭义军节度、兼侍中”的记载。辽朝以及金初用以封赠的尚书令、侍中、同中书门下平章事、节度使等都是虚职,体现了金熙宗天眷改制之前金朝官制多因袭辽制的特点,“故欲理解金初官制,就离不开辽朝官制”。

辽朝文官虚衔“大致是沿用原唐朝三省、六部、二十四司、秘书省、殿中省、诸寺、监等职事官名,是其与北宋前期寄禄文官基本的共同之点”。唐统天曾指出,“辽代尚书省设员与唐制完全相同,但为空头机构,其官衔职称仅仅为加官散职,是荣誉性职务”。也就是说,尚书令、侍中等宰相之号在辽代为虚职。在金代,熙宗天眷改制前设置过“尚书令”。熙宗即位伊始,为全面废除女真国论勃烈制度,曾以国论忽鲁勃极烈宗磐、国论右勃极烈宗翰两位宗室勋贵为尚书令,此后熙宗一朝此职未再授人。“侍中”一职,在熙宗天眷改制之前,前面通常有“加”或“兼”等字样,亦是继承辽制的虚职。天眷改制实行三省制后,侍中成为门下省长官之名号。

洪皓《金国文具录》载,“左右丞相以见有人,故以侍中令居其下,仍为兼职”。熙宗时期的三省体制中,“侍中、中书令,皆居丞相之下为兼职”,侍中、中书令并不单独任命,常以左丞相兼侍中、右丞相兼中书令。可以说,熙宗天眷改制后“尚书省的权力较前期更大、更集中,中书、门下二省几乎形同虚设”。因此,天眷改制后的侍中一职,从本质上来说,仍具有“虚位”的性质。唐代作为宰相之称的“同中书门下平章事”,在辽代“已入中书省属官,权任渐轻,常被用作非宰相的高级官员的加官”。金代“同中书门下平章事”见于太祖、太宗以及熙宗天会年间,主要加于辽朝降将和开国功臣,作为褒奖臣僚的荣誉官称。最后看“镇东军节度使”一职。宋制“以节度使兼中书令、或侍中、或中书门下平章事,皆谓之使相,以待勋贤故老及宰相久次罢政者”。辽代节度使有实职和虚衔之分,遥领、封赠则为虚衔,上述辽代贾师训之祖封赠的“彰国军节度”即为虚衔。“镇东军节度使”是时立爱的加官,然《金史·地理志》中无“镇东军”,据《宋史·地理志四》载,两浙路“绍兴府,本越州,大都督府,会稽郡,镇东军节度”,即镇东军在宋境,故知时立爱与其父祖的“镇东军节度使”为遥授,系虚职。

受资料所限,熙宗初年的品官父祖封赠仅见时立爱父祖一例,不过从金初官员卒后所赠官职的实例中亦清晰地体现了以侍中、节度使等虚职封赠的特点。如早在太宗天会七年(1129年),金朝就以守太师、兼中书令、守太保、侍中赠予由辽入金的左企弓、虞仲文、曹勇义和康公弼四人;天会中,胡沙补“与撒八俱赠遥镇节度使”;天会十三年(1135年),熙宗即位,赠娄室“泰宁军节度使,兼侍中,加太子太师”。天会十五年(1137年),熙宗始以“开府仪同三司”“仪同三司”“特进”“金紫光禄大夫”“银青光禄大夫”等散官名号赠予卒殁的宗室。熙宗天眷官制改革后,文武散官制度逐步确立,散官便成为官员赠官的主要内容。

以散官封赠品官父祖,始见于熙宗皇统年间。《奉国上将军郭公神道碑》载,郭建于“皇统二年,换□□□□□□奉国上将军……考英才,以公贵,赠宣武将军”。金代品官父祖封赠制度确立的具体时间,史料无明确记载,结合金熙宗天眷官制改革、赠官制度以及皇统年间的封赠实例来看,应不晚于皇统初年。另外,熙宗皇统元年(1141年)正月“初定命妇封号”,确立了品官命妇封赠制度。品官命妇封赠与品官父祖封赠密切联系在一起,是一个问题的两个方面,因此金代品官父祖封赠制度也应在此后确立并推行。

金代品官父祖封赠制度自熙宗朝确立后,经海陵王、世宗及章宗朝的发展而逐步完善。海陵王篡立,即以其心腹高怀贞“为修起居注,怀贞故父宾州刺史赠中奉大夫”。天德二年(1150年),张行愿之子浩,官至特进、参知政事,张行愿之“父祁,故任南海军节度使,以孙男浩入参大政,赠崇德大夫”,张行愿本人“以子贵,累赠光禄大夫”。张浩因自身的显贵使其父、祖分别获赠光禄大夫和崇德大夫。世宗时期亦不乏品官父祖封赠的实例,如通奉大夫曹溥,其“父以公贵,为朝列大夫”;朝列大夫郑仲国之“考追赠儒林郎,母封荥阳太君,从子贵也”。章宗即位后进一步完善了金代的封赠制度,泰和元年“初命文武官官职俱至三品者许赠其祖”,明确了封赠的条件和范围,使品官父祖的封赠进一步规范。

金代散官有文、武之分,《金史·百官志》载,“文官九品,阶凡四十有二”,“武散官,凡仕至从二品以上至从一品者,皆用文资。自正三品以下,阶与文资同”。封赠给品官父祖的散官由品官本人的散官类型决定,也就是说,官员为文散官,其父祖亦封赠为文散官;官员为武散官,其父祖封赠的也是武散官。以上所举事例多是本人为文散官,其父祖封赠的亦为文散官的情况。本人为武散官,父祖亦封赠为武散官的实例也较常见。如上文提到的奉国上将军郭建,其父“以公贵,赠宣武将军”;卒于大定十五年(1175年)的镇国上将军刘中德,父世安“后因公贵,累赠宣武将军”;金末积官至龙虎卫上将军的术虎筠寿,“考阿散,怀远大将军、霸州益津县主簿,后用公贵,赠镇国上将军”。

金代品官父祖封赠制度在发展完善的过程中,逐步形成了官、爵或官、勋、爵一体封赠的制度。如通奉大夫张汝翼之父“后用君贵”,累赠通奉大夫(从三品中)、清河郡侯(正从三品);冯延登之“父时,颇知读书……后用君贵,赠资善大夫(正三品下)、始平郡侯(正从三品)”;赵秉文其“祖讳某,用公贵,赠正议大夫(正四品上)、上轻车都尉(正四品上)、天水郡伯(正从四品)。考讳某,赠中奉大夫(从三品下)、上护军(正三品)、天水郡侯(正从三品)”。《金史·百官志》载封爵百:“正从一品曰郡王,曰国公……正五品曰县子,从五品曰县男”;“凡勋级:正二品曰上柱国,从二品曰柱国……正七品曰百骑尉,从七品曰武骑尉”,共六品十二阶。金代依据官员散官品级封赠其父祖,封赠的官、勋、爵的品级互相对应,使封赠制度与品阶系统完美结合。

二、金代品官父祖封赠的条件和范围

金朝之前,各朝对品官父祖封赠的条件有不同的规定,如唐中宗时期有“内外职事官三品以上及四品清官,并中书门下五品官父已亡者,并量加追赠”的规定,唐玄宗前期及安史之乱以后,封赠品官父祖的条件与范围又不断调整、变化。宋代封赠范围基本确定为文武升朝官以上官员,但“在实际执行过程中,通过一些途径,升朝官以下官员也有可能获得封赠”,封赠条件较为宽泛。金代在承袭唐、宋封赠制度的基础上,以官至五品作为封赠的下限。《大金国志》载,“其封赠法……文臣则朝列大夫,武官则宣武将军以上,惟五品官方听封赠”。也就是说,散官达到五品便具备了封赠的资格。如宣宗兴定元年(1217年),东平行省言,“调兵以来,吏卒因劳进爵多至五品,例获封赠”。金代品官的爵位与散官品级对应,爵位至五品时,散官也达到五品。金代在品官父祖封赠制度中严格执行这一标准,如大定年间的中宪大夫(正五品中)、同知昌武军节度使李抟,其父“官至右殿直,后以公显,赠儒林□”。所谓“后以公显”,是说李抟散官已至五品,具备了封赠资格,其父得赠儒林郎。再如章宗时期的张公,“散官由征事郎凡十三迁,至是为朝散大夫”,“公进阶五品,赠父儒林郎”;金朝末年,胡景崧之祖“家累矩万……后以第四子浩官五品,赠宣武将军”。张公之父、胡景崧之祖皆因其子散官达到了五品,才有儒林郎、宣武将军的散官封赠。金代封赠不再是针对官僚中的特殊群体,散官“惟五品方听封赠”,真正形成了与品阶系统相结合的封赠制度。

金代散官至五品始具备封赠先世的资格,但封赠范围,也就是封赠对象,又依据官员官职的高低有所不同。《宋史·职官志》记:“封赠之典,旧制有三代、二代、一代之等,因其官之高下而次第焉。”又据洪迈《容斋随笔》载:“封赠先世……唐末、五季,宰辅贵臣,始追荣三代,国朝因之。”金承唐宋之制,最高亦可荣赠三代。章宗泰和元年始“命文武官官职俱至三品者许赠其祖”,强调了官员的官和职均是封赠父祖的参考指标。官品和职位品级的高低直接决定了品官封赠先世的范围,大体而言,散官至五品始具备封赠的资格,其中官至五品以上、三品以下者可封赠一代,官职俱至三品及以上者则可封赠父、祖父乃至曾祖。

封赠一代的情况,在上引碑刻墓志中已有较多体现,再举一例说明。史良臣于“世宗即位,复为南乐、平阴二县令,潞州观察判官。年六十九卒于官,大定八年八月也……累官至中散大夫(正五品)”,其父渊“力教公读书,后以公贵,赠儒林郎”;史良臣之子则官至“大中大夫(从四品上)、翰林修撰”,良臣又“以子贵,赠少中大夫、开国伯”。史良臣累官至正五品,达到了封赠的最低标准,因此其父得以封赠儒林郎;史良臣之子官至从四品,史良臣又“以子贵”获赠少中大夫。史良臣与其子的官职均未至三品,只有封赠自己父亲的资格。

封赠父、祖父两代,最早见于海陵王天德二年。前文所举张浩父、祖,均因“公贵”而得以封赠。至章宗泰和元年,明确规定品官的官和职俱至三品者“许赠其祖”。此后金代较严格地执行这一制度,即使散官至三品,但职位低于三品者也只能封赠一代。如金末通奉大夫、钧州刺史、行尚书省参议张汝翼,其父“后用君贵”,累赠通奉大夫、清河郡侯。张汝翼散官虽已达到从三品,但其任职的钧州刺史仅为正五品,因此只封赠了一代。再如中奉大夫、华州防御使兼提举学校事段铎,其散官为从三品,然所任华州防御使只有从四品,因此也只封赠其父为“中奉大夫、武威郡侯”。

“文武官官职俱至三品者许赠其祖”的具体操作分为三种情况:其一,官和职俱至三品,可封赠父、祖两代。如上文提到的赵秉文,其职“翰林学士”为正三品,官“资善大夫”亦为正三品,其祖父、父皆“用公贵”,得以封赠相应官爵。又据《资善大夫吏部尚书张公神道碑铭》载:“公讳某,字公理”,官职为“资善大夫、吏部尚书”,俱至三品,因此其“大父某,赠正奉大夫、清河郡伯……考某,累赠资善大夫、清河郡侯”。其二,官与职俱至二品以上者,可荣赠三代。如《平章政事寿国张文贞公神道碑》载,张万公历仕海陵、世宗、章宗三朝,官与职俱至一品,“用公贵”,曾祖、祖、父均获封赠。卒于卫绍王大安三年(1211年)的金紫光禄大夫、户部尚书、太子太保武明甫,其散官至正二品上,户部尚书虽为正三品,但太子太保则为正二品东宫职官。武明甫之曾祖、祖、父“以公贵,皆赠如公官”。其三,散官仅为三品,但职已至二品以上,亦可封赠三代。这种情况仅找到一例,且较为特殊,是金末镇国上将军刘通父祖的封赠,虽为蒙古所为,但其执行的应是金朝制度。刘通,金宣宗贞祐年间投附蒙古,后经略中原的木华黎授其为“镇国上将军、知济南府事兼东平路左副元帅,治齐河。岁戊子,乃以故事请于台,得赠曾祖元昭毅大将军……祖孝昭武大将军……考全镇国上将军”。

大蒙古国时期尚无成熟的官僚制度,征伐汉地的蒙古将领可承制授官,多采用金朝官职和品级授予降附官员,木华黎即“对金朝降将往往承制封拜,授以高官,此时蒙古尚无汉式官制,所授官职自然仿照金朝制度”,“直到中统时期,承制除拜的现象依然存在”。因此,刘通及其父祖所授予和封赠的官职均反映的是金朝制度。按金制,刘通的镇国上将军为武散官从三品,职为“知济南府事兼东平路左副元帅”,其中“左副元帅”达到了正二品,因此刘通“以故事”向东平行台请求封赠,这里的“故事”自然指的是金制。刘通正是依据金朝例行之“故事”,父祖三代得以封赠。

三、金代品官父祖封赠官爵的等级

官员的职官品级不仅决定着封赠先世的范围,也决定着封赠官爵的高下。

散官达五品以上、三品以下的品官只可封赠一代,封赠的散官分为两种情况,一种是比官员自身的散官降二个品级,另一种是与官员本人散官相同。前一种情况多集中在金章宗以前,金末也有个别封赠的。如郭建,“皇统二年,换□□□□□□奉国上将军(从三品上》……考英才,以公贵,赠宣威将军(从五品下)”。再如曹溥,“大定七年,恩覃内外,授中奉大夫……再覃通奉大夫(从三品中)”,其“父以公贵,为朝列大夫(从五品下)”。还有金末的中奉大夫(从三品下)、故治书御史、守申州刺史张汝明,其父“用君贵,赠中议大夫(正五品上)”。后一种情况则出现在章宗及以后各朝。如冯延登于章宗承安二年(1197年)登进士第,“积官资善大夫,勋上护军,封始平郡侯”,其父“用君贵,赠资善大夫、始平郡侯”;刘汝翼,金宣宗贞祐四年(1216年)以经义第一人擢第,“官大中大夫、轻车都尉、彭城郡开国伯”,其父“用公贵,累赠大中大夫”;康公“讳某,字德璋”,章宗泰和八年(1208年)为京兆府推官,贞祐二年去世,“累官辅国上将军、护军、京兆郡侯,食邑千户,食实封一百户”,“考道安……用公贵,累赠辅国上将军、京兆郡侯”;又据《朝列大夫同知河间府事张公墓表》载,“公讳公著”,有“泰和名臣”之称,宣宗贞祐二年“改同知河北东路兵马都总管兼河间府事”,其父“后用公贵,赠朝列大夫”。对金代封赠制度的这种变化,李鸣飞指出,“金代前后期的封赠制度有所不同,后期对阶的强调大大减少”,章宗前后封赠政策的这种变化是散官制度演变的体现,“唐、宋、金散官逐阶升迁的制度到元代变为逐级升迁”,“这种变化并非突然发生,而是在金代封赠制度的前后期变化中已经有所体现了”。但值得注意的是,在封赠两代以上的封赠事例中,父子未必封赠相同的散官,父子虽处同品,有时又以官阶高下相区别(详见下文)。

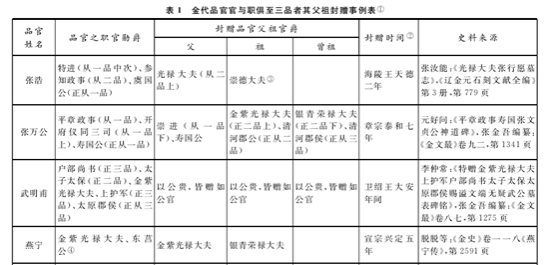

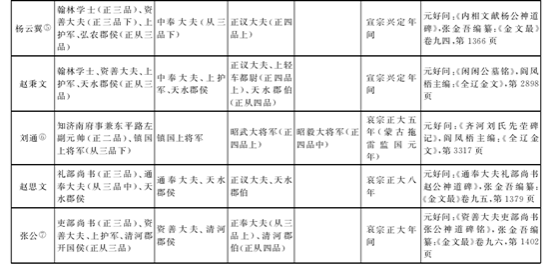

官员官与职均达到三品者,封赠的范围扩大,可封赠两代以上,封赠的官爵则依据品官本人官、职等级而高下有别。为便于分析,现将目前所见官、职俱至三品者的父祖封赠情况列表如下。

上表例举的是目前所见金代官与职俱至三品者之父祖封赠实例,反映的制度内容主要有以下几点。

其一,金代品官父祖封赠制度至章宗泰和元年最终得以完善。上表中除张浩父祖外,其余封赠全部在章宗及以后各朝。根据张浩本人的官职品级,无论封赠其先世的范围还是官爵等级,均与章宗以后的制度有所出入。张浩父祖封赠于天德二年(1150年),当时张浩的官职为特进(从一品中次)、参知政事(从二品),如果按照金章宗泰和元年的制度应封赠三代,但此时仅封赠其父祖两代。从表中封赠父祖的官爵品级看,父亲封赠的散官品级多与本人的相同,而张浩之父封赠的散官比张浩本人低一个品级,这种情况目前仅见此例。可见,章宗泰和元年之前,金代品官父祖封赠制度还没有最终完善,直到泰和元年“命文武官官职俱至三品者许赠其祖”的令文出台,金代品官父祖封赠的范围才进一步规范并制度化。

其二,封赠给品官之父的散官与其本人官品处于同一品级,且官阶多完全相同,但亦有以阶序相区别的特点。如前所述,自章宗以后,封赠一代的散官品级多与品官本人的官阶完全相同,在封赠两代以上时,品官之父的封赠也有这样的特点,但同时也存在品级相同然阶序有别的情况。如表中的武明甫、燕宁、赵思文、张公以及刘通,其父与子的散官品阶完全相同,而杨云翼和赵秉文的散官均为正三品下,其父所封赠的散官虽也同处三品之列,但在阶序上有所差别,父较其本人降了三阶;张万公之父的散官为崇进(从一品下),较其本人开府仪同三司(从一品上)也降了三阶。

其三,“推恩之法,近重而远轻”,即根据被封赠者与品官本人代际关系的近远,封赠官爵也高下有别,其中起到调节作用的是官阶和爵品。

品官之父、祖、曾祖所封赠的官品较有规律,即官阶依次递减。也就是说,父、祖、曾祖的散官不管是否位处同一品级,其散官只按照阶序依次下降,一般情况下,祖父比父降一阶,曾祖较祖父降一阶。如上表中所示,杨云翼、赵秉文、刘通之父封赠的散官品级均为从三品下,祖父均为正四品上,官虽不同品,但仅一阶之差。燕宁之父、祖封赠的官品虽均为二品,张公之父与祖封赠的官品亦均为三品,但祖父的散官均比父降一阶。张万公和刘通之父、祖、曾祖封赠的散官亦如此,曾祖较祖降一阶,祖较父又降一阶。而赵思文父、祖封赠的散官分别是通奉大夫(从三品中)和正议大夫(正四品上),二者相差一品二阶,虽未遵循“一阶之差”的规律,但仍体现了“近重而远轻”的原则。可见,尽管自章宗以后在封赠一代的制度中,常有父、子散官完全相同的情况,但在封赠两代以上时,则往往以官阶高下来区别与品官本人的代际关系,因此散官的官阶在金代品官父祖封赠制度中发挥着重要作用。

封赠的爵位则以降“品”的方式来体现被封赠者与官员本人代际的远近。金代封爵,“正从一品曰郡王,曰国公;正从二品曰郡公;正从三品曰郡侯;正从四品曰郡伯,旧曰县伯,承安二年更;正五品曰县子,从五品曰县男”。金代子爵以上不分正从,因此封赠官员之父、祖、曾祖的爵位直接以品级高下相区别,即父与官员本人的爵位相同,而祖、曾祖的爵位则依次降低一个品级。如张公父、祖封赠的散官同为三品,但祖比父降一阶,爵位则分别是郡侯(正从三品)、郡伯(正从四品),祖父的爵位比父亲直接下降一个品级。再如,张万公之父、祖、曾祖封赠的官分别为崇进(从一品下)、金紫光禄大夫(正二品上)、银青荣禄大夫(正二品下),爵位则分别为寿国公(正从一品)、清河郡公(正从二品)和清河郡侯(正从三品),爵位亦依次降低了一个品级。一般情况下,金代官员的官、爵、勋的品级相互对应,但金代文武散官各九品四十二阶,爵位则仅有五品之分,在品官父祖封赠制度中,封赠之散官可以“阶序”来区别代际关系,而爵位的区分则只能以品级,因此在封赠祖、曾祖时,往往会出现散官与爵位的品级不完全对应的情况。

另需注意的是,父祖封赠“近重而远轻”的原则,在金朝亦有例外者。如卒于大安三年的金紫光禄大夫、户部尚书、太子太保武明甫,其曾祖秀、祖绳、父居仁“以公贵,皆赠如公官”。“皆赠如公官”,就是说其父、祖、曾祖三代不存在“近重而远轻”的降等封赠,均赠予金紫光禄大夫的散官。由于史料阙如,目前仅见此例,也有可能是碑铭书写者以“皆赠如公官”来概说封赠三代的史实。

其四,父祖封赠以品官本人最高散官为依据,包括致仕乃至死后加赠给本人的散官。上表中的张万公,泰和七年(1207年)“寝疾……寻薨”,“有司考行,溢曰文贞,仍赠开府仪同三司”。张万公之父、祖、曾祖正是依据其死后所赠开府仪同三司的散官分别获得崇进、金紫光禄大夫、银青荣禄大夫的封赠。再如前文已论及的郑仲国,“明昌二年十二月致仕,迁朝列大夫……考追赠儒林郎,母封荥阳太君,从子贵也”。从五品的朝列大夫是郑仲国致仕后获得的,官阶品级达到了封赠的最低标准,其父据此得以追赠儒林郎(从七品下)。

四、结语

金代品官父祖封赠制度,作为官僚制度的重要内容,其发展完善与金代政治制度的变革相统一。熙宗初年,仿辽宋之制,以虚职封赠品官父祖。熙宗天眷元年(1138年),颁行新官制和换官格,天眷官制是金代从中央到地方比较全面深入的官制改革,此后各项制度逐步改订、完善,封赠制度亦随之发生变化,由“赠职”到“赠官”,熙宗皇统年间以散官作为封赠内容的制度得以确立。章宗时期,在继承世宗朝制度的基础上,“官僚制度与各种法律制度更加细致严密”,泰和元年规定“文武官官职俱至三品者许赠其祖”,官与职均是封赠制度的重要参考指标,使品官父祖封赠制度进一步细化和规范化。结合前代之制,金代规定“惟五品官方听封赠”。品官本人官职的高下,直接决定着其封赠父祖的范围与官阶的高下,同时“近重而远轻”,即与本人代际关系的远近,亦决定着父祖封赠官阶的等级。金代的散官官阶和爵位等级在封赠两代以上时起着重要的调节作用。

金朝在继承唐宋封赠制度内容的基础上,使品官父祖封赠由最初的以虚职为依托到向品阶系统的转化与融合,使封赠不再针对特定的群体,而是依据品阶封赠,从而覆盖了整个官僚群体,体现了封赠制度的完善与成熟,对后世封赠制度产生了深远的影响。如元武宗时期“诏内外臣五品而上,列五爵三土,阶勋而等威之,封生赠死其先”,且有“祖而上递衰之,至曾为极焉”之制。其具体的封赠亦如金制,如《元赠少中大夫轻车都尉彭城郡刘侯封彭城郡张氏太夫人墓碑》载:“至大二年夏,天子推恩于其臣,尚书省右司郎中刘安仁封赠二代,祖考赠中顺大夫(正四品)、上骑都尉(正四品)、彭城郡伯(正从四品),祖妣赠彭城郡太君;考赠少中大夫(从三品)、轻车都尉(从三品)、彭城郡侯(正从三品),母封彭城郡太夫人。”仁宗延祐三年(1316年)八月,将具有封赠父祖资格的官品调至流官七品,“封赠一品至七品流官等第,杂职不与”;规定正从一品封赠三代,正从二品至正从三品封赠二代,正从四品至正从七品封赠一代,并确立了“封赠曾祖减祖一等,祖降父一等。父母妻并与夫、子同”等制度内容。元代封赠制度虽屡有调整,但始终是依据品级进行封赠,与品阶系统紧密结合,这无疑是对金朝封赠制度的继承和发展。

金代品官父祖封赠制度,在维护和巩固金朝统治的过程中发挥了积极作用。帝制时代,官爵的授予权完全掌握在君主手中,是君主的绝对权力之一,皇帝通过封赠品官父祖的方式来体现浩荡皇恩,以此换取臣下的支持和效忠,正所谓“臣尽死力以与君市,君垂爵禄以与臣市”。从国家和臣僚之间的关系层面来看,品官父祖封赠制度本质上是行使和维护皇权的重要方式,更是激励品官效忠朝廷的重要手段。“大臣有庆于国,则爵命上施其考祖,所以章贤德、广褒劝也”。金朝末年,燕宁因功迁金紫光禄大夫,后战殁,蒙古纲奏曰:“宁克尽忠孝,虽位居上公,祖考未有封爵,身没之后老稚无所衣食,乞降异恩以励节义之士。”于是,“诏赠故祖皋银青荣禄大夫,祖母张氏范阳郡夫人,父希迁金紫光禄大夫,母彭氏、继母许氏、妻霍氏皆为范阳郡夫人,族属五十二人皆廪给之”。朝廷通过封赠品官父祖的方式以示对为国“克尽忠孝”者的表彰与褒奖,更重要的是“以励节义之士”,激劝、鼓励臣下为国尽忠效力。从受封赠的品官家族的角度来说,父祖获赠相应的官爵则具有光宗耀祖的社会功能,是孝道文化的重要体现方式。品官父祖获赠相应的官爵,未必带来多少实际的政治、经济利益,但“义莫大于尊祖,仁莫高于显亲”,“士以有子为荣,子以显亲为孝……当有追崇之恩,称其致孝之意”。父祖获得封赠,便可以“尊祖”“显亲”,给祖上以及整个家族带来无限荣耀,光大了门楣。由此品官本人及其家族势必会对朝廷感恩戴德,这又成为激发品官效忠于朝廷的动力,最终起到稳固王朝统治秩序的作用。

原文来自微信公众号:史学月刊2020年11月2日

原文链接:https://mp.weixin.qq.com/s/eSO6zDmr-hjyaFvUK35u6Q