会议日程

开幕式

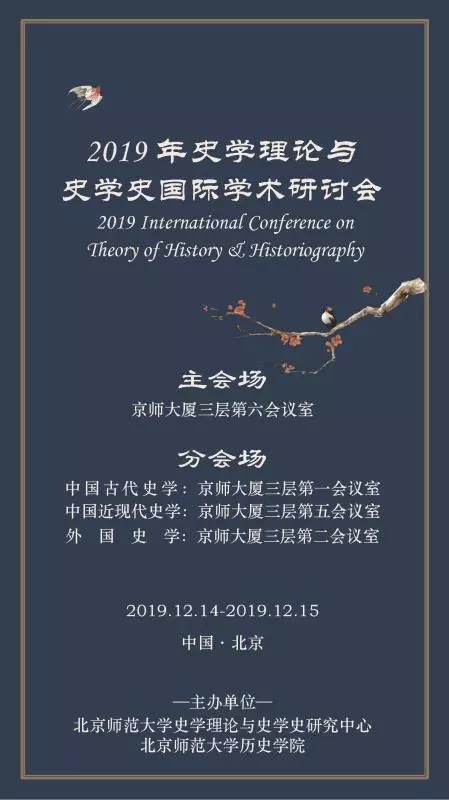

12月14日 9:00-9:30

京师大厦三层第六会议室

主持人

周文玖

致欢迎辞

北京师范大学史学理论与史学史

研究中心主任、历史学院院长

杨共乐

大会主题演讲

12月14日 9:50-12:00

京师大厦三层第六会议室

主持人

汪高鑫

发言人

刘家和

史学是一门跨学科的科学

History is an Interdisciplinary Science

瞿林东

关于“三大体系”建设的几点思考

Reflections on Construction of “Three Systems”

庞卓恒

古代史分期大讨论:一大成就和一大教训

The Debate on Periodization of Ancient Chinese History: An Achievement and a Lesson

乔治忠

中国史学起源问题及其学术启示

The Problems of the Origin of Chinese Historiography and Its Academic Inspiration

保罗·罗斯(Paul A. Roth)

库恩对常规科学的叙事性建构

Kuhn's Narrative Construction of Normal Science

分组讨论

第一组 中国古代史学

地点:京师大厦三层第一会议室

第一场

12月14日 14:00-15:40

主持人:姜海军

评议人:王记录、赵梅春

周文玖:回顾与思考——70年来中国史学史学科的轨迹及未来发展

赵梅春:70年来中国史学史研究范式的变迁

朱洪斌:“把双臂张得更开阔”:史学史的新想象与新维度

廉敏:历史理论·历史教育·历史真实——关于中国古代史研究七十年的三点观察

朱露川:类例与类叙——关于中国古代历史撰述一个方法论的考察

第二场

12月14日 16:10—17:50

主持人:刘开军

评议人:姜海军、吴凤霞

唐明亮:论史料研读的历史主义原则——从《左传》“宗”、“族”、“家”、“氏”、“室”之种属关系谈起

骆扬:试论春秋笔法及其历史书写中的客观性

陈金海:杜注《春秋》隐公七年“以归”为“非执”辨析

曲柄睿:天命、天道与道论:先秦天人关系理论的形成与发展

刘亮:《新语》“思想近于韩非”榷论

汪高鑫:汉初儒学思想的“驳杂”性特征——以陆贾、贾谊为中心

第三场

12月15日 8:30-10:00

主持人:廉敏

评议人:时培磊、朱洪斌

吴海兰:唐代的私修谱牒初探——以家传、家谱与家状为中心

程源源:论吕祖谦的历史编纂学成就——以史书体裁为中心的考察

吴凤霞:70年来《辽史》研究述评

时培磊:近百年来《元典章》的整理与研究

卞利:王圻《续文献通考·节义考》再探

郭琳:七十年来国内佛教史籍研究现状与展望

朱冶:史学视野下《四书辑释》东传朝鲜半岛考

第四场

12月15日 10:30—12:00

主持人:金久红

评议人:廉敏、卞利

王记录:乾嘉时期经学与史学的互动与融通

刘开军:纪昀《史通削繁》的评点之学

姜海军:章学诚的经学思想与“六经皆史”的本旨

周毅:明清安庆方志的理学传与理学书写

董根明:管同与梅曾亮史学思想比较

王学斌:重振北学的尝试:《大清畿辅先哲传》编纂缘起与内在意蕴

第二组:中国近现代史学

地点:京师大厦三层第五会议室

第一场

12月14日 14:00-15:40

主持人:陈峰

评议人:李勇、张秋升

王传:西方人类学输入后中国现代史学之走向(1903—1949)

徐国利:传统史学理论的传承和阐释与何炳松新史学理论的创建

赵少峰:土山湾印书馆与《汉学丛书》的编纂

赵满海:文化人类学与中国近代经史嬗变研究——以古礼研究为中心的考察

李玉莉:略论经学家派与近代地域性史学的流变

王应宪:“读经救国”:无锡国专的经学课程及其实践

第二场

12月14日 16:10—17:50

主持人:崔岩

评议人:徐国利、赵满海

李勇:郭沫若古史研究的反响、自省、辩护与细化——《中国古代社会》民国时期遭受的批判及其学术意义

陈勇:钱穆治古史地理的理论、方法及其思考

颜克成:缪凤林的民族史研究

单磊:吕思勉史学札记对赵翼考论成果的继承与发展

孙卫国:郑天挺与明清史料整理会

陈峰:民国时期史语所学人与中国社会经济史研究

第三场

12月15日 8:30-10:00

主持人:邱锋

评议人:李孝迁、张越

郭蔚然:延安时期中国共产党的历史教育实践——“马克思主义中国化”语境下的中国史教科书问题

谢辉元:民国时期马克思主义中国思想史撰述的演进

张越:回瞰“十七年时期”的中国史学史学科

崔岩:两部同名《民国人物碑传集》渊源及价值述考

李孝迁:“结构种魂”:横阳翼天氏《中国历史》

张峰:重返历史现场:认识民国史学的一个新维度

第四场

12月15日 10:30—12:00

主持人:王应宪

评议人:周祥森、朱发建

张昭军:中国文化史学的过去与未来

张秋升:马克思主义史料学研究的现状及进路

朱发建:改革开放以来有关“五四运动”历史记忆的研究

钱茂伟:口述史是通过大脑记忆进行的当代公众历史研究

周祥森:创伤经验的符号化与假设性历史的多重建构——关于华北移民社会祖根传说研究的思考

邱锋:土改运动的图像叙事兼论图像叙事的层次问题

第三组:外国史学

地点:京师大厦三层第二会议室

第一场

12月14日 14:00-15:40

主持人:孙立新

评议人:吴晓群、徐松岩

李渊:《历史》中的梦境

徐松岩:修昔底德选择史料和考信方法刍议——兼及修昔底德陷阱

李永明:试论修昔底德的求真思想

王海利:埃及学学科性质反思

吕厚量:古典时代西西里文明边疆形象的二重性及其历史源流

刘林海:3—6世纪西方史学发展特点探析

第二场

12月14日 16:10—17:50

主持人:王海利

评议人:刘林海、侯树栋

吴晓群:文明与野蛮:试析1300年以前西方文明史书写范式的形成、特征及影响

李腾:“全球中世纪”的理论建构与东方视角

侯树栋:蛮族王国与罗马制度

郑鹏:论比德的神迹书写

张井梅:文艺复兴与西方史学的近代转型

孙立新:哈特穆特·茨瓦对马克思主义工人阶级史研究的学术贡献

李恒:试论理解叙事主义历史哲学的三个维度——以安克斯密特的叙事实体理论为视角

第三场

12月15日 8:30-10:00

主持人:李永明

评议人:邓京力、王利红

邓锐:从“普遍历史”到“特殊历史”——略论中西史学的形而上起源

陈安民:王夫之与维柯的学行和影响述略

王成军:刘家和先生比较史学的理论初探——以同与异的关系为据

王振红:作为体认与呈现的传统史学——兼论先秦史学范畴的文化型态

吴英:在史实的检验中重建唯物史观的解释体系

邓京力:思想史的“全球转向”

陈新:历史研究中的证据与证明——自柯林武德以来的讨论

第四场

12月15日 10:30—12:00

主持人:王成军

评议人:吴英、李恒

张骏:近代历史主义认识论反思刍议

吕和应:克罗齐的“语文学批判”述评

董立河:麦卡拉真理批判理论释读

王利红:诗与真:试论歌德的历史哲学

尉佩云:约恩·吕森对德罗伊森史学思想的继承与发展——兼论德国史学理论的现代演化

苏萌:历史叙事与表现理论——论安克斯密特历史表现理论的前提

大会发言

12月15日 14:00-16:15

京师大厦三层第六会议室

主持人:张越

评议人:蒋重跃、陈新

陈其泰

白寿彝先生治学的使命意识和坚韧精神

The Sense of Mission and Tenacity Displayed in Professor Bai Shouyi′s Research

周少川

新中国女史学家的杰出代表

——论刘乃和先生的史学成就

An Outstanding Representative of Chinese Female Historians:

On the Historical Achievements of Liu Naihe

牛润珍

历史学的新时代新使命

——如何用历史研究解决现实中的重大问题

The New Mission of History in the New Era:

How to Use Historical Research to Solve Major Problems in Reality

邹兆辰

从耿淡如到张广智:西方史学史学科建设的代际传承

From Geng Danru to ZhangGuangzhi: Intergenerational Inheritance of the Disciplinary Construction of Western Historiography

张耕华

论历史陈述之“真”的界定

——验证曼德尔鲍姆的一个观点

On the Definition of “truth” in Historical Statements:

Testing Mandelbaum’s Point of View

尤尼-马蒂·库卡宁(Jouni-Matti Kuukkanen)

何以走入歧途:史学、规范性与大屠杀之争

How to get it wrong:

historiography, normativity and the Holocaust debate

大会总结及闭幕式

12月15日 16:30-17:35

京师大厦三层第六会议室

主持人

董立河

小组总结

第一组代表 周毅副教授汇报

第二组代表 张峰副教授汇报

第三组代表 吕和应副教授汇报

致闭幕辞

北京师范大学史学理论与史学史

研究中心主任、历史学院院长

杨共乐

文章来源有微信公众号《史学史研究编辑部》2019年12月12日