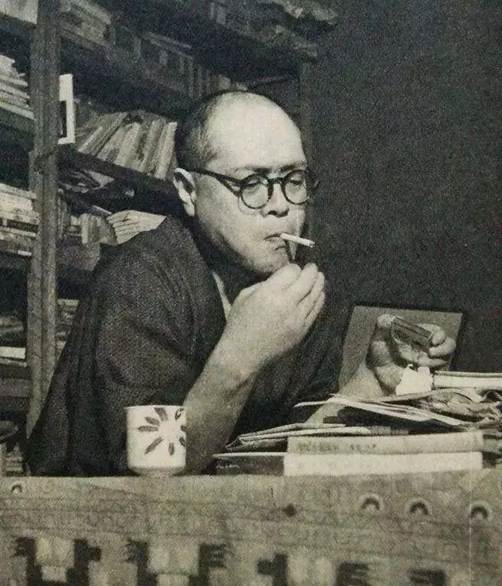

竹内好

我接受了以“对历史学家的要求”为题的约稿,可是仔细一想又想不出什么可以提的要求来。去年(一九五一)秋天,出席历史学研究会举办的和平恳谈会时,我确实向历史学家提出过要求。当时的记录刊登在《历史学研究》一五五号上。我提出的要求一共有三个。一个是用简明易懂的行文做出正确的表述,为此应该从思考方法开始进行变革。另一个是不要把历史的法则作为不证自明的东西、作为给定的前提,而要不断地对此加以怀疑;否则无法打动民众的感情心理。第三,这一点不是提出要求而是提出了一个疑问:为了变革而认识和为了认识而认识,难道不是完全不同的两回事吗?提出这个问题与我一向的观点相关——日本与中国近代化的方式不同,其影响及于两国的学术态度,也会产生很大的差异——我希望向历史学家征求对于我这个想法的意见。详细的内容和谈论的情况,请参见会议记录,这里不再重复了。今天,我又进一步做了思考,可是还是没有想到应该补充些什么。为了避免重复(虽然最终可能还要重复),我决计改变一下角度来谈。

最近,我听到了这样一个说法。这是从一个西洋史专业的历史学家那里间接听到的传闻,据说日本的史学——这里指西洋史——水准不亚于欧洲的学者。不过,从史料上来说,无论如何也没有可能赶上掌握大量原始史料的所在国学者,所谓“不亚于”,是就问题意识而言,是指在这一点上相当出色地与研究对象国的学者比肩。

听到这个说法时,我便觉得这是不可能的。我对历史学特别是西洋史的现状不甚了解,因此不知道其内部情况。说不定那样出色的研究确实存在也未可知。但是,就所见的一般刊物和从整体的学术现状推断,我怎么也无法相信单是这个西洋史学如此出类拔萃。我觉得,在问题意识上很出色这一想法本身,恐怕就是有问题的吧!当然,这是间接听到的传闻,我不是在直接确认对方感觉的基础上做出的上述判断的。

这个说法还使我想起在别的场合听到的另一件事情。事情是这样的:日本的某个学术机关把自己出版的关于中国研究著作寄给中国学者,希望得到批评指正。中国学者的回复是这样的:这个研究很杰出,不加修改译成中文,当作中国人的著作去出版也完全行得通,而且会博得读者的赞赏吧。可是有一点搞不明白,今天的日本人为什么要写这样的书呢?

这是一个痛烈的讽刺。就是说,作为日本的中国研究完全不亚于中国国内的研究,如果用中文来写的话,不做改动也完全可以通行于中国的学术界。然而,这里没有一丝一毫基于当今日本人立场的问题意识。

把这件事情放到前面的那个说法里去考察,就会知道历史学家们引以为自豪的日本史学问题意识的性质了。即这个问题意识也就是在西洋学术界被视为问题的那些问题意识,而不是从作为日本人,作为一个在现实生活中的人这样一个立场出发所产生的问题意识。因此,这样的问题意识根本没有汲取日本民众的喜怒哀乐,因为研究是在与民众毫不相干的层面上进行的。

是啊,学问与生活并非同样的事情。然而,从终极结果上说来,与生活不相联系的学问是根本不存在,任何学问都是从我们应该怎样生存这一追问出发的。确实,学问与生活不能等同,不脱离直接的生活,学问自身的发展是不可能的。尽管如此,如果终极意义上的联系被忽略了的话,学问就会变成经院派的学术,那么学问也会堕落的。学问具有国际性,存在着世界共通的课题。但是,那共通的问题应该具有的性质,是可以还原到人类世界应该怎样生存这个问题上来的。学问的国际性并非意味着学问没有国籍,无国籍的学问对于世界性的学问而言,也是一种累赘吧。有自己的国籍又和生活联系在一起,这才能参加到世界共通的课题之讨论中去,才能为学问的发展做出贡献。难道不是这样吗?

可是,日本的学问,就整体而言,却是无国籍的,而且这种无国籍的特性被误认为就是世界性。他们希望尽量赶上研究对象本国的学者之研究水平而得到褒奖,认为这才是学问的进步。这种情况不但是历史学,整个学界都是如此,可以说前面碰到的历史学家意识中的弱点,乃是一个明显而突出的表现。

日本的史学在问题意识的把握上很出色,达到欧洲的水准——说不定确实如此。然而,这是怎么回事呢?我想欧洲的学者一定会在做出高度评价的同时,反问——这对日本人有什么意义呢?

还有一件事,不是历史学界而是我的专业领域里的事情:从前在日本刊行过一本堂堂正正的中国文学研究的学术杂志。在杂志上正经的学术论文却是用汉文写的。鲁迅见状曾经发生了疑问:这文章打算让谁来读呢?

不用说,根本没有想让日本的大众读。那位学者的意识大概是想要让中国人承认:看吧,日本人也可以做出不亚于中国人的研究!此人大概觉得,让对方承认这一点不仅可以满足自己的个人野心,而且也是对日本的学术进步作了贡献。然而这在主观上虽是善意,在客观上却丢掉了学术精神。

可以这样概而言之,日本的学问是寄生性的,被殖民地化的,奴隶性的。所侍奉的主子虽然从中国变成了欧洲,给自己设定主子的性格却没有改变。对于日本史学界在问题意识之把握方面很优秀这一自我评价,我们称它为没有意识到自己是奴隶的奴隶式思考吧。我在历史学研究会上,就是基于指出如上学问的性格所导致的这种缺陷,向历史学家提出了三个要求的。

所以,我觉得这种学问的自我变革乃是当今的一个学术课题,而在历史学领域,或者以历史为线索,在努力完成这个自我变革的过程中揭示出问题来,才是历史学的课题。我对历史学家舍此别无所求。所幸在历史学家中间似乎也产生自觉与此的趋势。石母田正最近出版的《历史与民族的发现》等就是这方面显著的例子。其中的问题意识已经不再是无国籍的了,显而易见,那是志在摆脱奴隶状态时所倾吐的奴隶的苦闷。

一九五二年四月

本文选自《近代的超克》([日] 竹内好 著 / 孙歌 编 ,李冬木 / 赵京华 / 孙歌 译,生活·读书·新知三联书店,2005),注释从略。

近代的超克

作者:(日)竹内好

文章来源:新史学1902