史学即史料学,地方档案乃重要的一手史料,其价值不容估量。时下,地方档案整理,方兴未艾,学界青睐,国家重视。“加强文献资料的整理研究”被确定为繁荣哲学社会科学的重要内容,相关的国家社科基金重大项目立项数也明显增加。而检视整理现状,成果虽呈“井喷”之态,整理方法也在不断改进,然整理方案仍多各自为阵,缺乏共识,旧有且不可取的整理方案仍在不同的地方重复着。如何科学、规范地设计整理方案,如何迎接大数据时代的挑战,如何实现数据共享,特别是如何更好地避免重范过去的错误,是摆在我们面前必须亟待思考和解决的问题。

一、是保持原档风貌,还是另行分类?

基于档案学的“来源原则”,对档案的整理,存留档案“原件总量”和保持“档案排列原貌”是需首要考虑的。但是,时下各地地方档案整理,与此原则相去甚远,“边整理边破坏”的现象非常严重。甚至在一些地方,粘连成坨的档案被直接扔弃,或成为了纸厂的原料。在分类上更是破坏了档案保存的原貌。举例言之:清代《巴县档案》,整理者打破了档案原有的“按房保存”的格局,根据今人的划分标准将档案按内政、司法两大类进行了人为的分割。其下内政类又分为职官、军事、政治、财政金融、文教、交通邮电及其他等类,司法类又分地权、房屋、借贷、欺诈、家庭、妇女、继承、商贸、凶殴、盗窃、租佃、赌博等;直隶顺天府《宝坻档案》亦按职官制度、民警政务、宪政、法律词讼、镇压革命运动、军务、财政金融、农林商务、外交往来、传教、礼仪、文教卫生等进行分类整理;台湾《淡新档案》的整理也很典型。当年戴炎辉教授以清代地方行政与近代法律的概念按行政、民事、刑事三编分类整理,后来的学者已发现,“入行政编的很多案就是诉讼案件,如果将之归入民事编或刑事编也未尝不可。甚至,戴教授对于每一个‘案’的归类,也存在着各种问题。例如,一个‘案’在诉讼之初控诉者号称被掳禁,因此被归类为刑事编的‘人身自由’,但随着诉讼的进行、案情的发展,反而让人觉得应该归入民事编的‘钱债’。”[1]。庆幸的是,四川《南部档案》是为数不多按房归档整理的清代地方档案。

简言之,上述“不当”分类整理法不适用于初次整理,但在数字环境下,它可纳入后期深入整理阶段。这样既可以保持档案原貌,又可以发挥“分类”的固有价值,方便利用者。

二、是点校,还是影印?

过去的档案整理,点校者不少,如20世纪80、90年代四川省档案馆与四川大学历史系合作整理的《清代乾嘉道巴县档案选编》(2册),四川省档案馆整理出版的《清代巴县档案汇编·乾隆卷》,四川省档案馆编辑的《四川保路运动档案选编》《四川教案与义和拳档案》,四川省民族研究所和四川省档案馆整理出版的《清代冕宁县彝族档案资料选编》,戴炎辉整理的《淡新档案选录行政编初集》(4册)、台湾大学图书馆编的《淡新档案》(36册)等。此外,《四川档案史料》《档案史料与研究》《四川档案》等期刊按主题刊布的一些档案资料亦多“点校”。

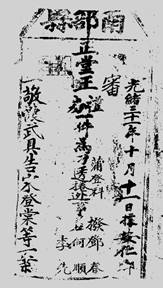

四川南部县同治九年官代书戳记 |

客观而论,点校自有其优点,如同一页能容纳的可读文字更多;点校本比影印本价格更便宜等。但点校本也存在很多问题,最大者是,大量信息特别是图像一类的非文字信息常被人为遗弃,继而导致不少问题被研究者忽略,或者是抓住了某个问题却无法深入研究。比如,在清代诉讼中,要求两造使用状格纸。事实上,状格在不同时期、不同地区的长、宽、状格数多有变化,而这些正是研究清代诉讼文书、诉讼要求的重要资料。又如,档案中的图记(如幕友闲章、官代书戳记)涵有研究清代地方行政的重要信息,但这些资料和信息很难通过点校的形式展示出来。此外,误识、误点现象更是普遍存在,比如,在一点校本中,点校者将“仍即补刊抱告,遵式另呈备案”中的“抱”点成了“报”字[2];又如在一篇利用清代《冕宁档案》讨论“特定身份人告呈资格”的论文,将最核心的材料“生监、老幼、妇女、残废之告状,无抱告不准”识读成了“生监者幼妇女残废之告状无抱告者,不准”,其中“老”字被识成了“者”字,后又多一“者”字,一字之误,谬以千里。诸如此类,档案的价值大打折扣。

当然,档案的大部分内容于利用者而言,影印件和点校本不会有太大差异。真正对利用者构成阅读困难的那极少一部分也恰恰是点校中最容易出错的部分。针对这种情况,采取原件影印并对这些极少数难以辨识的文字、图像、难解词句、制度附加考证说明不失为一种可行的做法。如此,既不会误导利用者,又可以为历史档案整理奠定深厚基础,充分体现档案整理的学术价值。

三、是黑白制作,还是原色翻印?

缩微技术从上世纪70年代开始广泛应用于档案管理,目前至少有台湾《淡新档案》、河北《宝坻档案》、四川《巴县档案》《会理州档案》《南部档案》《冕宁档案》等一批档案拍摄了缩微胶片。随着信息技术的发展,原来单一载体的胶片缩微模拟技术,已发展到胶片、光盘、网络等多种载体的数字混合技术。数字化做法是理想的档案存贮介质,对保护和抢救珍贵档案、开发和利用档案信息资源的价值都有极为重要的意义。

不过,出于技术与成本的考虑,过去的档案缩微胶片多以黑白形式呈现。这种制作方式不仅没有达到保存档案多色彩原貌的目的,而且阅读者根本无法对档案中大量的不同色彩重叠的印章戳记信息进行有效识读。诸如红契、红禀一类的档案缩微成黑白片后,几乎全是黑色的,内容极难识辨。不仅如此,工作人员在制作过程中,由于对档案保存的完整性意识不够、工作态度不认真、技术缺陷等因素,还不同程度地存在着档案复制单件不完整、掉页、脱页的现象。

很显然,原色翻印更符合相关研究的需要,也可以确信,随着技术的更新,它必然是未来发展的趋势。

|

|

黑白胶片存在的无法识读问题 |

四、是选编,还是全部出版?

现在已能看到大量的档案选编。“选”,有两种情况。其一,选“件”而非完整的“卷”。清代,文书处理完毕,均要立卷、归档,汇齐后粘连各件成卷,一案一卷,卷皮通常也要写明衙门名称、案由、立卷房名、立卷时间,内容完整而连贯,但现有的关于《巴县档案》的出版资料,皆从“卷”中剥离出来,以“件”为选取单位。2008年国家清史编纂委员会出版的《巴蜀撷影——四川省档案馆藏清史图片集》,择取了《巴县档案》《南部档案》《冕宁档案》《会理档案》等档案馆的500幅原件,并彩色印制,但其选取的资料异常零散。这样的整理,其结果是阅读者很难看到一个完整的故事——这对研究而言是非常不利的,难以复原一个完整的历史场景,当然也就难以得出符合历史实际的、可以确而信之的结论。

|

|

|

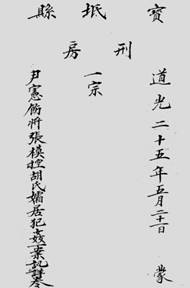

清代四川南部县、直隶宝坻县、台湾新竹县三地的档案卷面 |

其二,选部分“卷”而非档案全部辑录,早先整理出版的《巴县档案》即是如此,最近出版的浙江《龙泉司法档案选编》虽然将一个卷宗选完,但其出版的并不是龙泉档案的全部。对于研究者而言,研究一时一地的法律与历史,仅仅依靠其中的“司法”档案是远远不够的。

对于体量很大的档案,出版、销售都会确有困难,可以考虑纸本出版与数字出版相结合,印制少量纸本,供图书馆收藏,同时单独销售数据库。

五、如何提供研究者所需的数据?

基于飞速更新的现代信息技术,提供系统、丰富、完整的数据库,建立能够资源共享的大数据、云平台是以后档案整理的重点和趋势。数据库的开发,至少有两个工作要做:一是发掘文献本身的特性/属性,并在此基础上建立起多维检索系统;二是确立“数字人文”的观念,这需要研究者、档案界、科技界(包括数据库运营商)互助合作,将数字档案运用到分析系统中,为人文研究提供服务。但是,迄今为止,能够提供州县档案目录检索的单位为数甚少,全文检索更是奢望,遑论“数字人文”的实现。

不仅如此,现有的清代官方档案与民间文献整理方式也无法实现不同数据的跨库检索。大陆的清代档案整理主要依据的是中华人民共和国档案行业标准DA/T 8-94《明清档案著录细则》,20世纪90年代前后《淡新档案》的整理主要借助《十二字段表》来处理。数以千万件计的民间文献在元数据(metadata)的确定上仁者见仁,各自封闭进行,完全没有一套可以通用的标准。如何实现数据库网络环境下档案内容的关联与融合,是今后的整理工作需要考虑的课题。

地方档案整理,受制于人力、财力、物力、科技发展水平以及整理者的观念和意识。基于以上的讨论,我们应以怎样的态度科学地、规范地整理地方档案,至少方案可以有更好的选择。除了本身不可克服的因素外,我们再也不应该一如继往地试错、不断地重复过去的错误了。更大而言之,时下大多数档案仍“藏在深闺人未识”,未得开放。症结何在?是到了我们,特别是政府决策与管理部门认真反思、改进和解决问题的时候了。

(原载《光明日报》2016年4月9日11版)