本文作者 胡英泽教授

作者简介:胡英泽:山西永济人,1973年生。山西大学中国社会史研究中心副主任,教授、博士生导师。全国百篇优秀博士学位论文提名奖获得者,入选教育部新世纪优秀人才、山西省学术技术带头人。国务院政府特贴专家。主要社会兼职有中国社会史学会理事,山西省历史学会秘书长。研究方向为中国近代社会史、华北区域社会史,主要研究领域为历史时期鱼鳞册地权研究、水利社会史、集体化时代农村社会等。在《历史研究》、《近代史研究》、《中国史研究》、《中国经济史研究》等刊物发表论文30余篇。出版学术专著3部。

摘 要:龙门至潼关黄河河道游荡性强,俗称“三十年河东,三十年河西”,受其影响,黄河滩地出没无常,渡口位置上下不定。明代,宗藩、卫所力量进入黄河小北干流,占有了较广面积的黄河滩地,对当地社会造成较大冲击,并形塑了地域社会秩序。明亡清兴,宗藩力量退却,宗藩屯户、卫所军余转为民藉,嵌入当地社会,因为滩地、航运等利益与周围村庄长期相争,有的萎缩,有的扩展,遭遇不同。明、清黄河小北干流区域社会与自上而下的黄河与自外而内的宗藩、卫所密切相关,明、清既前后延续,又有所不同,从近六百年的长时段来看,“明代因素”在区域社会变迁中颇显重要。

关键词:黄河小北干流;滩地;宗藩;卫所;区域社会

宗藩是明史研究中的一个重要课题。自20世纪以来,明代宗藩研究成果颇丰,相关成果或在明史研究中加以分论,或进行专门评述。从暴鸿昌、张德信、张显清、赵毅等人的研究可以得出这样的印象:研究范围侧重于宏观层面,研究角度选择政治史、总体史,研究内容集中于政治、军事、经济、文化等方面,研究结论对宗藩制度评价不高。另外,在讨论明代社会变迁时,有研究者仍然关注“资本主义萌芽”、“市场经济萌芽”、“近代化萌芽”、“早期工业化”、“前近代”等领域,由此可知,其所言社会变迁是指宏观层面的社会形态(生产关系)变迁。从所用史料来看,受各种因素限制,宗藩研究基本上运用的是《明史》、《明实录》等传统类型官方史料以及个人文集,而未能把民间文献纳入视野,并将二者有机联系。

近年来,宗藩研究空间逐渐呈现出区域化趋势,河南、陕西、山西、广西、江西等藩王比较多、对当地社会影响特别大的地区,学界关注较多。具体到山西,诚如研究者所言,目前,针对明代山西藩府的专门性研究尚不多见,这与明代山西藩府所具有的重要影响很不相称。科大卫曾通过对《新开潞安府志记碑》的解读,试图说明潞安建府是官僚系统在礼仪上加强代表性的后果,也是官府过渡到地方政府制度的过程。其中,与藩府有强有力关系的人,利用礼仪表示其接受官僚制度的要求,从而改变身份,在新制度下,找寻活动的地位,理学在这个过程中起了很大作用。从社会史的角度,对人的生存状态、宗藩与地域社会变迁的研究则相对薄弱。安介生对明代山西藩府人口进行了深入考察,在宗室人口的估算与统计方面提出了一些新的观点。

需要指出的是,对于明代宗藩与土地的关系,王毓铨先生曾在《明代的王府与庄田》中有过集中讨论,他指出,明初,虽然亲王不给庄田,但还是可以用其他方法得到土地,例如,亲王请乞“废壤河滩”后,可以将之垦为庄田。《明代的王府与庄田》重点探讨的是王府庄田的面积、获取途径、管理、租赋、佃户等问题,虽然未有专题讨论,但略有涉及,为探讨明代山西宗藩与黄河滩地、地方水利提供了重要启示,留下了深入研究的学术空间。

近十年来,我在从事黄河小北干流区域社会研究过程中,接触到一些涉及明代宗藩、卫所内容的民间文献如滩地鱼鳞册、家谱、碑刻等,切实体会到,历史时期宏观层面的制度,最终要落实到社会基层,从而对地方社会及其变迁产生具体而深刻的影响。从这个角度来看,宗藩、卫所制度就不是浮于上层的政治制度史,而是渗透底层的社会史。对黄河小北干流的一些村庄而言,宗藩、卫所制度的推行,更多意味着村落地缘关系的变迁、藩卫屯户群体的遭际和命运,与之息息相关的则是黄河河道的变迁。

一、三十年河东,三十年河西

水利学称龙门至潼关段黄河为“小北干流”,龙门以上至内蒙古托克托为“大北干流”。大北干流,黄河在山、陕大峡谷中穿行,受河床条件限制,河道平稳,是晋、陕两省天然的分界线。河水出龙门以后,河道陡然放宽,大体在4公里—19公里不等,两岸为高出河床50米—200米为不等的黄土山崖。在河水长期冲刷、侵蚀下,形成了广阔的河谷。在水沙作用下,河水涨落,水来成河,水去成滩。有时,又在河道中间淤积成洲。当水沙条件发生变化时,河道会发生游移摆动,属于典型的游荡性河道,俗称“三十年河东,三十年河西”。

我在先前的研究中已经对明清至民国时期黄河小北干流河道变迁进行了研究,此处扼要论述,并补充一些新发现的史料。

明清至民国时期黄河小北干流河道变迁有两个明显的特征,一是黄河游荡性显著,河道东西摆动,对上游来水来沙反应敏感。二是在山、陕之间的不同河段,河道呈单向持续发展趋势。

水沙条件变化是河道游荡摆动主要原因,在一年之内,汛期的影响又大于非汛期,河道摆动具有季节性特征。游荡性河道摆动有渐变、突变之分。例如,民国十五年(1926),山西蒲州、陕西朝邑间“河渐东徙,十七年、十八年河徙愈东”。反映了河道渐变的过程。从图1可以得到动态直观的认识。

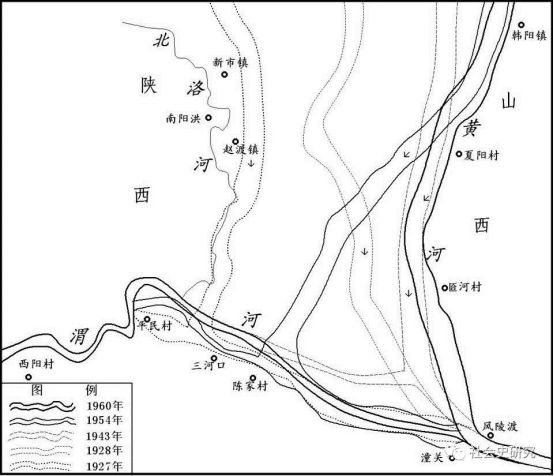

图1 潼关附近黄河河道变迁图

说明:此图采自夏开儒、李昭淑:《渭河下游冲积形态的研究》附图,《地理学报》1963年第3期。

万历二十六年(1598),“河自夏阳南开渠,一夜尽流大庆关之西,而旧河道遂涸”。则反映了山西蒲州、陕西朝邑之间河道突变的情形,原因是黄河落水时,泥沙淤塞旧河道,水流受阻,溢出旧河道冲出新河道,这样就形成了河道突变。黄河虽然河势散乱,汊道较多,但其中仍有一股或两股主要的流路,在洪水退落的过程中,由于水流减缓,挟沙力骤减,常会使主流所在的汊道迅速淤塞,迫使主流突然转向新汊,这样,主流位置就会发生突然的摆动。

黄河小北干流河道在不同河段的变迁特征存在差异性,根据小北干流河段结构,大体可分为蒲州、朝邑间河段和河津、荣河、韩城间河段,受资料限制,河道变迁的复杂性实际情况要远大于此。

我在对河道变迁考察中,采用了以滩地方位确定河道变迁的方法,同时利用明确记载河道变迁的史料。由于黄河河道东弯西曲,河道变迁状况并不一定表现为整体的、单向的、对称的东西方向迁移,因此,我尽量选择具有空间对称性、时间持续性的信息,同时也运用了显现河道东、西方位的资料,但由于河段迁徙状况的复杂性、多变性,迁徙状况图仍有一定的局限性。

统计显示,明初至16世纪初期,山西省蒲州、陕西省朝邑县间黄河河道偏东,16世纪下半叶,间或有东西移徙,在1650年—1900年长达250年的时间,黄河河道东西移徙频繁,河道位置总体偏西,尤其是1750年—1900年左右,河道向西发展的趋势比较明显。清末至民国年间,黄河河道位置偏东。

上游的山西河津、荣河县与陕西韩城县之间河道变化情况是,从1350年—1560年左右,黄河河道总体偏向河津、荣河一侧,此后,河道有短暂的西移后复又东迁。清初至1800年左右,河道位置长时期偏于山西一方,向东侧单向发展趋势明显。1800—1870年左右,河道东西游荡加剧。1880年至民国时期,东西游荡特征明显,河道位置偏西。

另外,资料统计数据显示,民间所传的“三十年河东,三十年河西”,只是一种泛指,并不确指三十年。王元林根据永济、朝邑之地方志及黄河流域洪涝档案史料有关河道迁移的记载,推断蒲州、朝邑间河道东西摆动的周期大概为30年。除利用地方志、洪涝档案史料外,我还通过田野工作中所搜集到的滩地鱼鳞册、地册、家谱、碑刻等资料,对清代至民国时期小北干流河津、荣河、韩城间河段,永济、朝邑间河段东西摆动的周期进行了较为细致的考察,根据计算推断,河津、荣河、韩城间河段东西摆动的周期约为18—19年,永济、朝邑间河段东西摆动的周期约为20—21年。这一周期与民间碑刻反映的“黄河十数年一变,或数十年一变”的河道摆动状况基本相符,也和当地历史地理学工作者“主流部分时而偏东,时而偏西,七八年或十多年改变一次”的学术考察结论比较接近。

这里需要指出的是,隆庆四年(1570)大水对黄河小北干流河道变迁具有重要影响。

荣河、韩城间河道的变迁,不能不考察黄河、汾河两河关系。历史时期,汾河入黄地点并不固定,大致在河津与荣河县30公里的地段摆动。明清时期,汾河入黄口发生了几次大的变化。先是,汾水至荣河汾阴后土庙下入河,隆庆五年(1571),黄河东徙,汾河在河津县西南二十里葫芦滩入河。清嘉庆年间,黄河西注,汾河又折向西南流,北经百底、黄村、郭樊、永绥,又经连伯、远亭、葫芦滩,南经牛村、王村、原村、苍底、胡潮,又经张家崖,下袤55里,西南至荣河县境入于黄河。据荣河县志载,“隆庆四年,河既改道,同时,汾亦东徙,由河津县葫芦滩南入河。”需要指出的是,黄河与汾河两河的关系,并非只是黄河对汾河的单纯影响,而是相互的。当地人注意到,“细察河势,盖河流出口后,水势朝东,为汾水所敌,遂成东西相射之势,日久东愈高而西愈下,此老崖所崩之理由也。”说明汾河对黄河河道的改迁也有影响。

有研究者指出汾河入黄口变化的规律是,黄河河道西移时,汾河入河口南下,滩地出露,黄河东移时,汾水入河口北上,滩地淹没。导致两河关系及汾水入河口变化的原因,是两河水沙条件及河床的动态演变。在一定水沙条件下,黄河河道西移后,东岸河床增高,汾河西流受阻,遂南折而流,入河口南移至荣河后土祠附近。在大水大沙条件下,黄河漫溢出河床,夺汾河之道,大水消退后,由于受黄河顶托作用,汾河入河段河床抬高,入河口北移。

隆庆四年大水对下游蒲州、朝邑间段河道的影响也很大。“黄河溢入城西门,自是徙道而西移大庆关于河东。”

由此可见,这次大水对龙门至潼关段河道影响深远。在上段引发汾河入河口的北移,在下段导致黄河大改道,陕西疆土由此分隔东西。

综合河津、荣河、韩城间河段与永济、朝邑、华阴间河段,在明清至民国时期的河道迁徙状况,可以得出如下认识:

第一,明隆庆四年大水对龙门至潼关段河道变化影响深远。

第二,明清至民国时期,黄河在东西两岸并不是有规律地摆动,民谚所说的“三十年河东,三十年河西”,经考证,并不成立,黄河河道三十年一变,只是一种宽泛之说。随着生态环境尤其是水沙条件的变化,黄河河道或数十年一变,或十数年一变,或数年一变。

第三,黄河单向发展,程度剧烈,趋势明显,持续时间长。在河津、荣河、韩城间,明清至民国时期,黄河向东拓展趋势明显,自顺治四年至咸丰五年(1647-1855)长达208年的时间里,虽间有摆动,但黄河基本上持续向东发展,崩蚀东岸村庄、房屋、田地,居民露处,游离失所。

永济、朝邑、华阴间,尤其是永济、朝邑间河段,则是黄河向西发展趋势明显,自隆庆四年至民国十八年(1570-1929)长达359年的时间里,黄河在两岸时有东西摆动,但总体向西发展趋势明显,朝邑县村庄减少了一百多个,田地损失了两千多顷。

受河水泛溢、河道变迁、河水冲蚀等影响,庄稼淹没、滩地位移、村庄迁徙,严重危害沿河两岸居民的生产、生活。正是在这样的环境下,因为河道迁移,出现了大面积肥沃的滩地可耕可牧;因为河中出现沙州,山、陕两岸的乡民渡河种地,经常出现滩地边界纠纷,甚至发生大的械斗。

二、宗藩与“废壤河滩”

河道状况与山、陕两岸滩地面积、滩地耕作稳定状况之间存在动态的因果关联和对应关系,滩地开发、耕作的历史,在一定程度上可视为各个时期河道变迁状况的表征。

黄河滩地古已有之,大规模开发的文字记载最早见于《史记》,西汉初期,该区域的滩地面积已相当可观,仅河东地区滩地约有五千顷(50万亩),这当与河道西徙有关,新的土地资源出现引起朝廷重视并组织了大规模的开发利用。

河东首番係言:“漕从山东西,岁百余万石,更砥柱之限,败亡甚多,而亦烦费。穿渠引汾溉皮氏、汾阴下,引河溉汾阴、蒲坂下,度可得五千顷。五千顷故尽河壖弃地,民茭牧其中耳,今溉田之,度可得谷二百万石以上。谷从渭上,与关中无异,而砥柱之东可无复漕。”天子以为然,发卒数万人作渠田。数岁,河移徙,渠不利,则田者不能偿种。久之,河东渠田废,予少府以为稍入。

这一史实说明在西汉初期,河道偏西,河东一侧形成大面积黄河滩地,沿河居民利用滩涂发展畜牧业。政府有组织地进行大规模垦殖,开凿河渠引水灌溉滩田,但开发时间不长,由于黄河移徙导致河渠滩田湮废。反映了早在西汉初年,黄河已呈现出东西移徙的特征,受其影响,滩田难以得到长期稳定的开发利用。

隋文帝时,蒲州剌史杨尚希曾引灌瀵水,筑立堤防,在黄河滩开垦稻田数千顷,民人获利。瀵泉在荣河、临晋两处均有,说明此时河道偏西,河东露出广阔的滩地,农作物种植的品种也有变化,出现了水稻的种植。

唐武德七年(624)治中云得臣曾在河西龙门以下,引河灌田六千余顷。据此推断,此时河道东移,河西沿岸出露大量滩地,相对于西汉初年河东五千顷滩地,面积增加了一千余顷。至唐开元年间,同州刺史姜师度在朝邑、河西二县引洛水、堰黄河,使古时的通灵陂发挥更大作用,将二千余顷河滩弃地改造为良田,其间设置十余屯所,收获颇巨。武德七年与开元初年相距90年,这一时期河道大致偏东,河西滩地面积广阔,较汉初有所发展。汉、隋、唐时期,由于河道摆动能在黄河东西两岸形成50-70万亩的大片滩地,这种特殊的土地资源,由于面积广阔,收益可观,得到了政府重视并组织大规模的开发利用。

宋、元时期,缺少有关大规模滩地开发的记录,但仍有局部地区进行滩地耕作。如宋代,在河东蒲州附近,薛颜曾在北岸开挖支渠,以减杀水势,保护河中浮桥。沿河居民享受水渠之利,灌溉河边的滩地。元代,临晋县沿河的潘侯村一带民人耕种滩地。

明代,黄河滩地的记载相对丰富,但山、陕两省均缺少像汉、唐时期那样河东、河西一侧较为精确的总面积,结合各个区域的零星记载,并加以适当推测,可以判断出滩地的概略面积,总体来讲山西一侧的滩地面积与汉代相比,又有增加。

明代实行宗藩制,历朝皇帝嫡长子以下的诸子(支子)为亲王,年长建藩就国,故又称藩王。其中,受封而又建藩就国的有五十人,五十个受封建藩的亲王建立了五十个王府。山西有晋王、代王、沈王。亲王长子为王世子,继承王位。其他诸子则封为郡王,郡王长子继为郡王,诸支子则封为郡王,六世孙以下为奉国中尉。明代亲王封藩就国以后多多少少都有一定面积的藩国庄田,多位于藩王封地各府州县,基本上由亲王自行管业。前已述及,明代山西一侧黄河滩地面积较广,藩王通过请乞“废壤河滩”设立庄田,此外还利用各种手段设立、扩张庄田,黄河滩地遂成为藩王宗室内部相争的资源。

先来看陕西一侧的秦藩与黄河滩田。史料显示,嘉靖初年,秦王惟焯上奏,洪武初年始祖朱樉分封之国时,钦蒙太祖高皇帝敕赐潼关以西、凤翔以东沿河滩地牧马,高原山坡牧羊,据秦王称被豪民刘仲玉等占种。后来,刘仲玉等亦奏祖额徵粮民地被奸人捏作荒闲投献秦府。此事下户部商议,又令抚按查勘原来所赐牧地,止有河滩,秦府实欲侵夺民地。况潼关西凤翔东渭河两岸有华阴、岐山等一十七州县,如秦王所奏,近河牧马,近山牧羊,则一十七州县之地尽属秦府。户部尚书梁材执奏报:“陕西外供三镇,内给四王,民困已极。岂得复夺堧地,滥给宗藩。”于是,秦王惟焯所请未得。据考证,秦王惟焯所谓洪武十一年(1378)始祖樉受封之国时获赐滩田之说并无依据,嘉靖三年(1524)实录中记载此事,恰恰说明,秦王以“旧赐”称之,盖欲达到侵夺民地之目的。

秦藩与滩田的关系并未中断。据载,后来郃阳县“有喜事者,括民间滩地悉报充秦禄,视腴□加重,未几河徙,民以税愁怨矣”,朝邑县“昔年县东斥卤以河水之溉化为膏田,道士华道益,因而投献,加至八百余石”,说明秦藩的势力还是侵入了黄河滩地。“嘉靖十三年至,道士华道益以滩田投献王府,委高同知行勘,三仕疾其侵牟百姓,且长投献之风…… 田予百姓。”

明代初年,晋王济熿及平阳王美圭争夺山西河津沿河一带的连伯滩田。据载,明仁宗时(1425)封美圭平阳王,使奉父居平阳,予以恭王故连伯滩田,会帝崩,济熿遂不与美圭田。仁宗连以书谕,卒不听。文中所言恭王即晋王朱棢,朱棢系明太祖第三子,洪武三年(1371)封,洪武十一年(1378)就藩,说明晋王较早就通过某种形式获取了河津的黄河滩地。滩地位置在哪里,面积有多大,史书未记。从具本位置来看,河津、荣河相连,结合永安营王氏家谱可知,其居于黄河滩“王田里”,因此,晋藩所占滩地不限于河津。据清代地方志记载,河津县“黄河滩地,其地约东西阔有六七里,南北长有二十余里,中间沙淤肥瘠不等,堪种者千顷有余”。由此推知,明清黄河滩地虽有所变化,晋藩所占面积可能达一千顷左右。

明代永乐年间晋藩济熺、济熿兄弟之间发生了王位之争,与王位之夺立相关,黄河滩地曾几易其主。洪武三十一年(1398),晋王棢薨,子定王济熺嗣位。此后,其弟平阳王济熿与其争夺王位。“济熿,晋恭王第三子,自幼以狠戾失爱于父。及长,太祖皇帝召秦、晋、燕、周四府世子及庶子之长者教于京师,济熿与燕二郡王高煦、周二郡王有勋皆在。三人以邪谲相比,又不为太祖所爱。恭王薨,世子济熺嗣封。太宗皇帝临御,封济熿平阳王。济熿追憾其父之不爱也,并憾济熺不为解释,教其弟庆成王等日诉济熺之过于朝。又诱府中官校军士匠技诬告济熺之罪。日积岁累,言人人同,历八年不已。独济熿之言不数。于是,朝廷稍直济熿,免济熺及晋世子美圭为庶人,俾守恭园。而封济熿为晋王。”这样,晋王济熿有罪免为庶人,“俾守恭王坟园”,其弟济熺则加封晋王。

济熿立为晋王后,横暴无行。永乐二十一年(1423),明太宗“车驾次沙城,召晋庶人济熺及其美圭至。……至是,上轸念至亲,召至,将封美圭为郡王”。当时,公侯伯五府六部交章劾奏,认为其罪重不宜封。太宗劝谕群臣后,戒谕济熺,叙念亲情,“尔父朕亲兄,朕岂有恶于尔哉。尔怀不臧,屡戒敕之不听,惟大义之司不容也。故免尔王爵,亦岂朕心所得已也。然十年之间,朕未尝忘尔。人孰无过?能改期善,尔勉之。今封尔子为郡王,俾尔享禄养以终身,其无恩以为怨。遂封美圭为平阳王。”太宗命美圭“奉父居于平阳,予以故恭王连伯滩地”,不料,“会帝崩,济熿遂不与美圭田”。还有记载显示,太宗皇帝在世时已经命令晋王济熿将所占滩地全部给予平阳王美圭,但是,明太宗崩驾后,“济熿夺不与”。

第二年也就是洪熙元年(1425),晋王济熿及平阳王美圭互奏争连伯滩田。先是,美圭上奏其实闻于明仁宗,仁宗皇帝遣书谕济熿曰:“既有先帝之命,所宜遵承”,济熿固执不与。美圭又上奏,“且言连伯滩之地隶平阳,不隶太原。”从其内容可知,仁宗在接到两人的奏书后,发现永乐帝辞世之前,晋王济熿和平阳王美圭相互之间就已经争夺连伯滩田的奏书。“先帝时,贤弟及平阳王所奏具见本末,今仍遣人往蒲州从实审视,绘图来观。贤弟亦令一得当人同往,务尽公道,庶几将来处置得中。古人有言,易得者田地,难得者兄弟。……又遣书谕兄济熺曰:平阳王言连伯滩田维已与之。昨晋王在先帝时亦屡奏此事,今检阅不为无据,已遣人往蒲州从公审视,画图来观。兄亦令平阳王遣一得当人至彼,务尽公道。庶几将来处置,两得其中。”仁宗派人验视后,连伯滩地远在山西南部之黄河河津龙门以下,确实隶属平阳。其后,明仁宗又赐书济熿,谕以兄弟叔侄之情,美圭父子累年困顿,虽然新授爵位,但日用百需,仓猝艰难可想而知。即使滩地属于济熿,“犹当重同气之亲矜恻而与之”,何况滩地隶属平阳,距平阳近而离太原远。回过头来,仁宗皇帝又遣书平阳王美圭,“已谕晋王,令让汝田”。仁宗皇帝派人勘察了,也先后赐书双方和解,要求晋王济熿还田于平阳王美圭,然而,短命的仁宗最终没有解决滩田之争。

宣德二年(1427)四月晋王济熿谋为不轨,获罪免为庶人,安置于凤阳。宣德十年(1435)二月,明英宗即位,诏示天下,平阳王美圭嗣封晋王,仍居太原,“以奉曾伯祖恭王之祀,岁支禄米如旧。府中旧有房屋器皿、田地园林仍皆牧掌,册宝续封”。其间,晋国绝封凡八年,美圭还归太原,连伯滩地至此也应掌管了。

明朝实行藩庄制度,藩王庄田是以钦赐、奏讨、侵夺、投献等途径从地方土地获得的,其中不少就是“河滩废壤”的名义从民人手中侵夺而来,而龙门至潼关段的黄河滩地面积较广,所以,在晋王就藩之国不久即已占取。济熺、济熿兄弟二人的王爵之争本身只是明王室内部的权力斗争,但是,随着晋府王位的嗣立与夺废,对于黄河滩地的“牧掌”之权遂即发生转移,滩地与藩王之宗禄、供养等关系至为紧要,因此,成为双方长期争夺的一个焦点。

再来看代府的情形。代府宗藩原居大同一带。后来,因为宗藩人口的繁衍,明王朝临着严重的宗禄困境。另一方面,代府地接边地,易生滋扰。天顺四年(1460),明英宗命令山西布、按二司在代、蒲、忻、绛诸州建造代府各郡王府第。

天顺五年(1461),山阴王、襄垣王自代州徙封于蒲州,从此,山阴王、襄垣王也开始了对蒲州沿河一带滩地的侵夺,藩王还可能利用投献等方式扩大占有滩地的面积。

明初,河道东徙,冲蚀蒲州,“势迫蒲州城仅数丈”。官府修建河堤,“外树椿木,内填土石,颇称坚壮”,结果,人工修建的河堤对河道产生了影响,“阻河西移,遗近河膏腴滩地数千顷,民籍以耕牧”。正德年间(1506--1521),黄河又开始东崩。此后,又发生了嘉靖三十四年大地震、隆庆四年大水,河道才又西移。

随着河道变迁、滩地面积的扩大,为徙于蒲州的藩王侵夺黄河滩地提供了可能。毕自严曾对蒲州晋藩侵夺黄河滩地之事有记载,对了解明代晋藩与黄河滩地之关系颇为重要,兹抄录如下:

伏蒙宪劄谕,以在晋者归晋,在秦者归秦,此公平正大之体也。盛明之世,既无分土分民,岂宜偏肥偏瘠,在彼方无地而赔粮,在此且因滩而起租,揆之情理,委为不妥。惟是经界久湮,骤难清楚,人情嗜利,狃为故常,似有未易言者。粤自黄流西徙,凡种田者,各照其田之所向而占种之,号曰“门面滩地”,此类实繁。而强有力者又复乘机吞并,所从来久矣。州官因而征之,岁得租谷千石,以四百入学仓赈贫生,以六百入常平仓,备赈贫宗贫民,即该州书手工食亦取给焉,岁终具收放数报院以为常,今若一节扫涤,归之朝邑,干系通国,人情将势将洶洶不已,甚且争地以战,即朝邑亦不能安其耕耨之常矣。此外西门外以南为南滩,内山阴府占种一百三十余顷,冒称钦赐,已经襄垣讦奏,查勘未结。前岁杀一内官,该州移文朝邑会勘,竟莫得其主名,即此地也。自西门以北为北滩,逼近大庆关,真朝邑故地。闻昔年有朝邑令为韩象云太史门生者,以此滩地送之,后此令败挂入弹章,今况为不拔之业矣。近中申请宪檄委官清丈而此二项尚未就约束,一驾言于侯旨,一藉口于秦疆,所谓河南南阳不可问者也。又查王襄毅学田碑云,蒲在晋西境临大河,夹河民田,岁多浸没,故国初开除河滩,原未起科,俾民佃种,藉补岁额,若此似蒲州亦有失地矣。议论之不齐如此,且黄流昔在蒲坂城下,蒲之荐绅尊显者众,自河流西徙后,则秦盛而蒲衰矣,蒲坂之人亦日夜望河之复来也,至于目前滩地占种已久,不啻集羶之蚁,谁肯轻割,必仗台臺威灵加以题请,事或有济,不者,恐发大难之端耳,大都朝邑隔河种地,终是不便,而蒲坂之人又藉口于秦晋以河为界之说,然则为朝邑者急于清丈,豁其赔粮亦未必非善处之策矣。

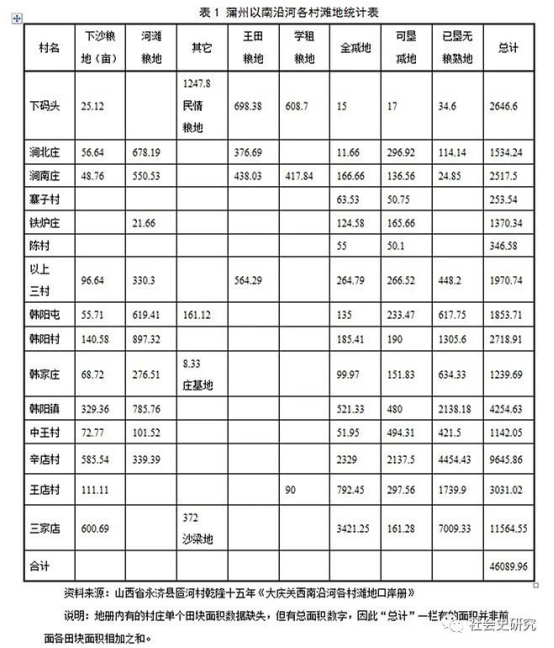

黄河滩地不仅一时成为官民财富之源泉,亦成为蒲州藩王侵夺吞噬的对象。史料记载,蒲州西门外以南为南滩,滩内山阴王府占种多达一百三十余顷,冒称“钦赐”,受到襄垣王的讦奏,查勘未结。有一年,一名王府内官因滩地争执被杀,蒲州移文朝邑县会勘,竟莫得滩地地主之名,其地就是山阴王所占之滩地。根据民间所藏滩地鱼鳞册可知,蒲州以南一些村庄的滩地田块之名包括“王田粮地”、“下沙粮地”、“学租粮地”等,说明沿河村庄的滩田确实为藩王所占有,后又为沿河村庄分耕。

据毕自严所记,蒲州以西河滩属于“国初开除河滩,原未起科,俾民佃种”,结合下文潘侯村口岸碑记,亦称“潘侯村滩地在大元无租课”。从文意判断,既然不交租赋,藩王所占“废壤河滩”属于“官田”,符合制度,是否夺占民业,还值得讨论。但据实分析,事有不然。仔细分析,这些滩地当属不办粮纳差或特例许民垦种而不纳税粮的民田,从“占”、“借”来看,滩地性质就不是官田了。

明亡清兴。崇祯末年,山西藩王宗室多被李自成农民军起义军执杀。王朝鼎革之际,明朝“藩封之产”亦成废藩之业,或为旧有屯户继续耕种,或为当地居民分种,或无人耕作。对此,清廷采取了积极措施:

初,直隶各省废藩田产,奉上□日免其易价,改入民户,名为更名地。内有废藩自置之地,给民佃种者,输粮之外,又纳租银,重徵为累。户部议以久载全书,不当蠲免。得上□日,更名地内自置土田,百姓既纳正赋,又征租银,实为重累,著与民田一例输粮。免其纳租。至易价银两,有徵收在库者,许抵次年正赋。

黄河滩王府庄田的屯户,相应转入民籍。顺治五年(1648),在荣河县的前明晋府军户编为“更名里”。荣河县永安营《王氏家谱》记载,明末清初,居住河滩的军户改为民籍,纳入行政管辖范围,原来的“射御王府”改称“王田里”,后来又改称“更名里”。地方志与家谱记载相符,由“王田里”之名也可推知,河津、荣河一带晋藩之田面积较广,另外,晋藩之滩田是由军户来耕种。

明亡之后,蒲州一带的藩封旧产的以“更名田”的形式由原种百姓耕种承粮。由民间所存黄河滩地册可知,所谓的“王田粮地”,旧属明朝藩王。

据王毓铨先生统计,蒲州府属更名地达1068顷82亩,其中永济县18顷8亩、临晋县140顷5亩、荣河县62顷22亩,绛州之河津县2顷36亩。这些土地未必皆属黄河滩地,但永济县更名地为18顷余,则和民间所载“王田粮地”20顷77亩大体相当,说明更名地正是黄河滩地。由此推知,临晋、荣河县之更名地部分应包括黄河滩地。而光绪河津县志在述及该县田赋以及土地面积变化时,说明该县“内以新垦及更名河滩补还,尚亏原额”。

毕自严之文,反映了另一个重要内容,即山西、陕西两省的边界线划分。隆庆、万历年间,大河西移,把陕西大庆关一带隔于河东,成为悬隔之地,蒲州附近山、陕两省的空间格局由以河为界演变为地壤相接。

宗藩既然已经在河津、荣河、临晋、蒲州黄河沿岸通过乞奏、夺占等方式据有较大面积的黄河滩地和经济利益。受河道摆动及滩地变化的影响,山、陕经常发生滩地边界争执,在山、陕冲突与边界划分中,宗藩力量的存在是一个重要力量,其本身所具有的威势,对勘查、划分边界施加影响。

明代,王府庄田与卫所屯田在山西一侧占有相当比例,在王府权势和屯军威势之下,山陕之间发生黄河滩地之争较为少见,蒲州、朝邑间自黄河大改道以后,虽然发生了滩地之争,但从记载来看,蒲州还是处于强势。

明隆庆四年(1570)是河道大变迁的一个分界点,也是山、陕滩争的一个关节点。此前,黄河在山西省蒲州城和陕西大庆关间穿流,河道宽约5里。隆庆四年夏秋黄河大改道,从大庆关以西穿绕而南流,冲出新的河道,大庆关以东的河道则被泥沙淤塞,从现有史料来看,这样大的河道移徙,自唐、宋、金、元以来则从未发生过,因为架于蒲州、大庆关间的河道的蒲津桥长期得以稳定使用即是一个有力的证据。

黄河大改道改变了原来的行政区划,打破了两岸滩地资源共时性或周期性空间分布的不平衡。这一变化给山、陕沿河村庄造成了大的影响,其一,大庆关从河西移至河东,附近一带原来归属陕西省管辖的村庄隔在河东,开始和山西省沿河村庄接壤。其二,原来的旧河道成为退河滩地,为两省沿河居民提供了新的土地资源,同时也为产生土地争夺和边界纠纷提供了可能。其三,黄河大改道以后并不稳定安流,东西游摆,而且呈现总体呈单向发展趋势,向朝邑县一侧持续侵崩,造成朝邑县东部沿河土地形态的转化、村庄的迁徙移居。

隆庆大改道以后,河道西侵,朝邑千顷滩地隔于河东,蒲州沿河村庄得地利之便耕种其间,朝邑沿河村庄则失地于河东,两省村民因耕种滩地发生冲突。根据万历年间朝邑进士雷士桢所记,大河西徙后“朝土田沦在河东余二千顷,朝民而越河发一犁,析一薪也,蒲之豪,且裂髊投鱼腹矣”。稍后进士李朴描述蒲、朝民人争种滩地,“邻州与我其角地,朝侵予疆,暮刈予禾,蚕食几尽”。万历十一年(1583)后,朝邑知县郭实曾东渡黄河履勘边界,蒲州沿河村民“噪呼而至”,场面混乱。据民间碑刻所载,万历年间的勘界并非朝邑一县单方面的行动,可能是明政府组织的一次大规模的勘界。朝邑县志则提供了一些稍微具体的信息。朝邑人成珍是万历癸丑(1613)进士,他目睹大河西徙,蒲人侵田,两岸滩民格斗不已而多有死命的状况,上书朝廷指责当局漠视纷争,不为振救。后来,皇帝下旨两省巡抚会同立界,他本人亦亲往调解,平服蒲、朝双方民人。根据时间比对及年龄推算,清代朝廷主持山、陕划界在康熙三十五年(1696)、雍正七年(1729)、乾隆十三年(1748),成珍参与划界时的年龄当在明代,也就是说知县郭实万历年间参加蒲、朝勘界以后,蒲、朝之间再次因为争种滩地由朝廷下旨让两省巡抚共同勘查后,划分了两省滩界。

此后,明末,毕自严曾分守山西冀宁道,又改任河东副使,他在《答抚院河滩一事》中,对秦、晋两省蒲州、朝邑间的滩地争执有较为详细的记载。自黄河西徙改道后,河东山西一侧滩地面积大增,而原在河西的陕西大庆关一带则隔于河东,“自西门以北为北滩,逼近大庆关,真朝邑故地”。“又查王襄毅学田碑云,蒲在晋西境临大河,夹河民田,岁多浸没,故国初开除河滩,原未起科,俾民佃种,藉补岁额,若此似蒲州亦有失地矣。”所以,蒲州、朝邑的土地因为河道的变迁而“经界久湮,骤难清楚”。从全局来看,“既无分土分民,岂宜偏肥偏瘠”,但由于经界不清,“在彼方(朝邑)无地而赔粮,在此(蒲州)且因滩而起租,揆之情理,委为不妥”。双方为了争夺滩地,通过赔赋交租的形式,以获以官方的认可,竟然形成一块土地,两重租赋的情形!

蒲州、朝邑间的黄河滩地交接错壤,显然不能全归朝邑。面临的问题是,两省民人对于黄河滩地划界存在不同认知,朝邑人隔河种地,终是不便,若“豁其赔粮亦未必非善处之策”,这样,土地就可以减少朝邑滩民的争执。蒲坂之人又藉口于“秦晋以河为界“之说,占种滩地已久,认为朝邑人不能在河东种滩地。所以,应按公平正大原则,“在晋者归晋,在秦者归秦”,否则“人情将势将洶洶不已,甚且争地以战,即朝邑亦不能安其耕耨之常矣”。

黄河改道对蒲州的经济格局也发生了较大变化。黄河改道西流,固然为蒲州一带沿河村庄拓展了大面积的滩地,为农业、盐碱业提供了丰富资源,但是,对蒲州的航运业、商业影响甚巨。黄河未改道以前,河近蒲州,蒲州与陕西大庆关隔河相望,黄河改道以后,陕西大庆关反居河东,取代蒲州原来在河东的码头地位。所谓“黄流昔在蒲坂城下,蒲之荐绅尊显者众,自河流西徙后,则秦盛而蒲衰矣,蒲坂之人亦日夜望河之复来也”。蒲州人盼望黄河东流的原因就是恢复往日在船运、商业的地位。

明末清初,顾炎武曾来蒲州考察,睹物思情,顿有沧海桑田之感。在《蒲州西门外铁牛唐时所造以系浮桥者今河西徙十余里矣》写道:

唐代浮梁处,遗牛制尚新。

一朝移谷岸,千载困风尘。

失水鼋鼍没,依城鹳雀邻。

应无丞相问,年深战伐频。

无穷怀古意,舍尔适西秦。

顾炎武在《日知录》有关“州县界域”的部分曾针对蒲州、朝邑疆界隔越的现象指出:“水滨之地,消长不常,如蒲州之西门外三里,即以补朝邑之坍,使陕西之人越河而佃,至于争斗杀伤,则事变不可不通也。”

清代龙门至潼关间河段,山、陕两省因争种滩地屡次发生大规模械斗冲突,其冲突可分为两类,一类是山、陕两个村庄间的冲突,一类是山、陕多个村庄的冲突。拙文对于清代至民国间山、陕两省争种滩地产生的“滩案”以及争端解决过程、边界划分情况已有论述,此处不赘。

清代龙门至潼关间山、陕两省黄河滩地争端扩大的原因,除政府清查地亩、勘查界线外,黄河河道变迁加剧、宗藩力量消失也是重要原因。

图2 清代蒲州、朝邑滩案与界争形势图

说明:此图依据清光绪《山西通志》卷二《图二之一》《府州厅县图(上)·永济县》制作。

清代山、陕两省蒲州一带的滩地界争范围相较于明代似有扩展。据毕自严所记,大庆关西北滩田为朝邑故地,而大庆关西南滩地为山阴王所占,未提及其原有归属。一种可能的原因是,明代大庆关西南之滩地,确实与陕西省无关。二是有关联,但是迫于山阴王府的威势,陕民不敢争。三是无关联,但到了清初,河道又发生了新变化,陕西部分土地演化为河东滩地。从毕自严所载可知,在朝廷主导的山、陕勘界中,发现山阴王府夺占了山西部分滩地,权贵势力也介入了朝邑县滩地。权势力量的存在,民间力量受到抑制,对明代山、陕滩争以及边界划分产生了重要影响。随着明王朝的覆灭,宗藩势力消失,地方势力反弹兴起,山、陕冲突屡有发生。

三、藩、卫军余,落地生根

明代兵制实行卫所制度。明初,“天下既定,度要害地,系一郡者设所,连郡者设卫。大率五千六百人为卫,千一百二十人为千户所,百十有二人为百户所。所设总旗二,小旗十,大小联比以成军。其取兵,有从征,有归附,有谪发。从征者,诸将所部兵,既定其地,因以留戍。归附,则胜国及僭伪诸降卒。谪发,以罪迁隶为兵者。其军皆世籍。此其大略也”。

分军屯种又和卫所制密切关联。洪武三年(1370),山西太原、朔州等地已经有了屯田。随着各地卫所的普遍建立,洪武二十一年(1388),明太祖命令天下卫所督兵屯种。史料显示,“国初兵荒之后,民无定所……后设各卫所,创制屯田,军士三分守城,七分屯种。又有二八、四六、一九、中半等例”。其主要原则是,“凡卫所系冲要都卫及王府护卫军士,以十之五屯田,其余五之四”。

山西地处边塞,国防线漫长,军屯规模较大。除此之外,腹地也设有卫所,具体到龙门至潼关这一河段,从北向南有若干片段。

最北为河津县。上已述及,明初晋恭王棢在龙门之下的河津连伯一带占有黄河滩地。连伯现在虽属河津,但明代史料所指连伯滩范围并不明确,实际范围可能已经由河津延续至南北相接的荣河县。据清代史料记载,河津县“黄河滩地,其地约东西阔有六七里,南北长有二十余里,中间沙淤肥瘠不等,堪种者千顷有余,大约晋府军余种有十之七,平阳卫军余种有十之二,河津小民仅种有十之一”。滩地东西约五六里,南北长约六七十里,面积约在16万亩左右,以十分之七计算,晋府占有滩地面积达11万亩之广!其它史料显示,永乐年间河津、荣河一带滩地有一定数量为军营牧马地,“三屯田即曹家营、丁家营、陶家营是也,原为三营牧马之地”。此处既言“屯田”又言“牧马之地”,地之用途较为含糊,但皆与卫所有关。

张四维曾注意到,明代嘉靖年间,荣河县城东有藩府屯卒,据他描述,“邑西则有沿河犷夫乱流而东,邑东则有藩府屯卒,乘原而西”,所言屯卒可能是垦种滩地的军士。

河津县以下为荣河县。荣河县永安营王氏族谱有这样的记载:

查谱序,始祖系江南金陵府人,大明二世,燕王北上,封为指挥,二世子袭父,王于晋地,随王入晋府,名为射御王府。三世仍袭父职,自晋府射御,黄河滩居住。

王氏家谱中“射御王府”可能书写有误,但从谱序可知,王氏祖先正是随燕王北上之军人,属于“从征”,因而“留戍”山西荣河黄河滩屯种。

荣河县位于龙门之下,前文已述,明代晚期至清代,河津、荣河、韩城之间的河道在总体上呈现朝东侧单向发展趋势。这样,居住于黄河滩的藩府屯卒首当其冲,难免其害。天启二年(1622),黄、汾二河交浸,黄河滩已经无法立足,“晋府射御”之王氏一族迁居永安营。

天启二年,距离明亡不远,王氏一族在遭受河、汾交浸之害的同时,也经历了明亡清兴带来朝代更迭方面的打击,在新的王朝制度规定下,完成了身份转换。“世袭其官,代享其禄,盖为大明之功臣,亦为大明之世臣,固与国同休戚者也。明末清起,其职不(出)传,去位失官,昔入民籍。康熙二十年(1681)后,改为王田里,继又改为更名里,虽无朝廷之宦宠,犹有族人之聚处。”碑刻资料显示,永安营并非王氏一姓,还有白、宁、薛、张、徐、潘等姓。

永安营居民原有一千余户,不料至乾隆元年(1736)八九月间,黄河冲蚀更甚于昔,过半民宅被冲塌,河水侵塌村基,部分居民思患预防,拆房露宿而无处驻足。荣河县令捐献银两,欲置高阜基地以为永远之图。此时,本营生员白克明、民人宁臣武等,受荣河县令李太爷之感召,“将所有东崖一所,公捐入官,以为失居民人住址”,受到县令嘉奖。

时至乾隆十四年(1749),永安营再次遭受河患,复迁至塬上高处,建立新庄,名为新安村。方志记载“永安营,在汾河东岸,为明永乐屯军地,后废,居民多属军籍,因河水泛滥迁居光华镇西五里,改名新安村”。

乾隆初年,永安营等村庄已经无存,原耕滩地亦隔于河西,遂与陕西韩城等村争种滩地。“荣河县北乡沿河永安营等十八村庄,土肥水密,向称富庶,频年水决庐舍,田土咸圮于河,居民鼠窜崖畔,耕夹滩苟活而已。”由此可见,这时黄河分为东西两道,把永安营等村的滩地夹在河中。东河水流大,西河水流小,对岸陕西韩城沿河各村见大河东徙,河浅可涉,遂将滩地霸种无遗,荣河村民赴滩耕作,常被殴击,牛畜、口粮、器具也被韩城滩民掠夺。乾隆六年(1741),荣河县令周景柱用计将全滩收回,由荣河沿岸滩民耕种。据载,永安营滩地南北共计一千八百七十步零三尺三寸。

乾隆、嘉庆年间,荣河、韩城间的山、陕沿河村庄互相争种滩地,结讼不休。荣河县有柴家村、薛家寨、下王信村、永安营四村。韩城有史代村、刘庄村、周原堡、渔村、丁家村、卜家村六村。嘉庆九年,经两省官员会勘,把老滩断归韩民,新滩断归荣民,划定佛罗界址,挖筑壕沟。

新安村除与大河对岸之陕西韩城各村互争滩地外,也与荣河县大兴村因滩地争讼,我将这类冲突概括为原住村庄与内迁村庄的冲突。永安营原居黄河滩,两次迁居后,建立新安村。新安村址位居塬上,距河较远。永安营原来位于大兴村之西的河滩,占有面积较广的滩地,迁徙之后,大兴村(原名北肫村、屈村)反而位于新安村之西。大兴村虽然地处塬上,长期以来也受到黄河、汾河侵蚀,村中部分土地演化为滩地。这样,两村的滩地东西相接,发生了边界混淆,互争滩地。民国时期,两村又因滩地涉讼,经判决,新安村(永安营)滩地为三百六十步,两村涉讼之滩地五百八十六步,经判决充公,划归县财政局。

明代初年,永安营王氏随着宗藩势力而至黄河滩定居,与地方社会建立新的地缘关系。明末清初,黄河、汾河交浸,永安营遭受河害无法在黄河滩居住,经过两次迁徙新建村庄,迁至塬上后,又和原住村落形成新的地缘关系。在河道摆动、侵蚀、泛滥影响下,黄河沿岸村庄的土地形态也发生了较大变化,永安营又面临着丧失、占有、分配滩地,争夺滩地、划分边界等新问题。一方面它与对岸陕西韩城沿河村庄发生滩争,另一方面它也与相邻村庄互争滩地,内外交困,民国时期,村庄规模缩小至四十余户,滩地面积减少至三百六十步。

卫所屯种黄河滩地在滩地鱼鳞册中亦有记载。荣河县北屈村(现为大兴村)所存地册记录,“本村村西坡下地,自龙王庙官地至小腰道,道宽一丈是为民地。由小腰道以西至湖广大道,以为民地,道宽一丈五尺。由湖广大道以西至阡,是为晋地。晋地西至汾河是为卫地。综合而言,此地因河水浸崖,年深日久,崩落成地,总名曰‘护崖地’,而地主年年仍照例完纳皇粮,是以又名‘大粮地’”。前文述及,新安村与大兴村因滩地涉讼,两村相接,据永安营碑刻记载,“永安营道口卫地自民阡至晋府阡共长四百七十二步,民地八百四十四步。曾家营道口卫地自民阡至晋府阡共长三百三十步,红崖头民地长八百二十六步,卫地长四百八十步。”相互参证可知,“晋地”当属晋府之滩地,“卫地”当属卫所之滩地,说明王府庄田与卫所之屯田皆有一定的分割,土地位置自东而西依次为民地、卫地、晋(府)地,与上述河津县志记载一致。

荣河县以南为临晋县。嘉靖十七年(1538),山西添设晋府仪卫司、沈府仪卫司、代府仪卫司、晋府群牧所、沈府群牧所、 代府群牧所。此次设立各所具体情况不详,据清代地方志记载,“晋府群牧十三营,本散列东西,今以夏吴、浪店、夹马口、下马营在西北隅与临晋近,故属临晋,其余九营在涑河南,故拨入虞乡,从民便也。”从雍正初年卫所改制可知,晋府群牧所计十三营,其中夏吴、浪店、夹马口等营均在临晋县、蒲州黄河沿岸,说明晋府群牧所的一些军营很可能设立在黄河滩。

随着晋府群牧所的建立,各营自外而内进入黄河滩,从此与当地村落及其居民开始相互交接,围绕黄河滩地、黄河渡口等利益发生长期冲突,地方社会秩序受到剧烈扰动,在冲突、调和之后,建立新的秩序格局。

夹马口道光二十年《皇清儒学增广生员显考鹤天府君墓志铭》记载:

呜呼!此显考鹤天府君之墓也,府君姓刘,讳西庚,邑增生,学名鸣皋,鹤天其字也。始祖讳晋海,明初官五□都统,本湖广沔阳州锦陵县人,屯于蒲之临晋夹马口。

碑刻资料明确记载,夹马口刘姓祖先始居于湖广沔阳州锦陵县,明代初年远离家乡北上而“屯于蒲之临晋夹马口”,虽然未能记载更为详尽的细节,但参证其它文献,足以说明他们的祖先远道而来,是因为晋府群牧所的设置。

王毓铨先生对明代藩王庄田有个基本判断,即“不管自行管业或有司代为管业,王府庄田的经营,采取的都是佃种方式,不见有何例外”。他还对王庄庄民的来历进行过考察,认为其以民户为主,并将之分为四类:一是钦赐佃户(史无明例,无记载),二是被赐地土的原业主和原垦种人户,三是应召承佃王府庄田的贫民,四是逃避差役投托王府的各色人户。由以上所举龙门至潼关晋府滩地耕种者各例可知,河津县黄河滩地耕种者为“晋府军余”,荣河县则有张四维记载的“藩府屯卒”以及永安营王氏家谱的“晋府射御”,临晋县夹马口晋府群牧所由湖广沔阳州锦陵县而来,后马匹收回,牧马草场开垦耕种,当属史实。这些史料均显示,晋府乞奏“废壤河滩”后,其耕种者并非是向当地民人招佃种植,而是由各地而来的屯户耕种。当然,蒲州一带山阴王所夺占滩地由谁来耕种,缺乏资料,情况不明,是否属于招佃耕种不得而知。藩府庄田由专门屯户耕种的方式是否存在于其他地区尚需进一步考查,但小北干流的经验至少说明,佃种之外还有其他方式,此前的认识是不全面的。显然,由民间鱼鳞册所载可知,滩地划有“卫地”(平阳卫),不同于藩庄“晋地”(晋府),卫地当由军户屯种,两种军户有所区别,即地方志记载的“晋府军余”、“平阳卫军余”。若严格划分,“晋府军余”的讨论实际当属宗藩范围。

夹马口村现在北邻潘侯,南邻西张。然而,明代夹马口未设军营之前,“潘侯村滩地在大元无租课,南界本邑西张,北界临晋姚庄,时未有浪店、夹马口两村,故滩地尽为潘侯有。至明永乐间,晋府借为草厂秣马其中,始立浪店、夹马口两营。历隆庆、万历时,晋府将马收回,已改两营为民,入临晋籍,犹据草厂地为己有,潘侯不服,与两村相争,动辄百人,经州牧王审断,以草厂地原系潘侯民滩,马既收回,本应交还,但两营已入民籍,亦应给地。因查潘侯居民有三百六十家,每家给滩地二步,一村共得七百二十步,其余地南归夹马口,北归浪店,为之分疆立界,然后讼息。”由此可知,永乐年间,随着浪店、夹马口两营的设立,当地村庄的空间格局发生了变化,浪店、夹马口两营一北一南,潘侯村夹于其中。尤为重要的是,潘侯村原来占有面积较广的“无租课”黄河滩地,浪店、夹马口两营设立,“借”走一部分滩地作为草厂秣马。显然,潘侯村黄河滩地及相关利益受到较大损失。值得注意的是,万历年间,晋府将马收回后,浪店、夹马口两营已经改为民籍,依然占据滩地。潘侯村认为马已收回,既无草厂,应当归还滩地。潘侯、夹马口两村为此相争,后经州官断讯,潘侯村旧有滩地一分为三,北为浪店、南为夹马口所有,潘侯村按户分得七百二十步滩地。

据民间碑刻记载,浪店、夹马口两营在明代已经改入民籍,但是,根据地方志的记载,这一身份转换的最终确认和行政隶属划归还是在清代初年。雍正三年裁卫,雍正五年以卫隶临晋县,雍正八年分设虞乡县,“以涑水为界,右所在汾水南,分隶虞乡县,其中左、前、后所仍隶临晋。明故晋府群牧十三营,本散列东西,今以夏吴、浪店、夹马口、下马营在西北隅与临晋近,故属临晋,其余九营在涑河南,故拨入虞乡,从民便也”。

清初,河水东注,滩地尽为淹没。康熙元年,河退地出,浪店、潘侯、夹马口三村杂耕其间,相安无事。康熙十六年,“州牧纪奉旨清查隐漏地亩,驻夹马口,传集潘侯、堡里、夏里、梁家坡、夹马口、浪店六村详核。堡里、夏里、梁家坡俱说伊等地在原上,毫无隐漏,惟潘侯、夹马口、浪店三村滩地向未纳租,第夹马口、浪店皆属临邑,未入州籍,遂祇令潘侯甲长常明玉将原定滩地册呈出,欲为丈量,适河水涨溢,无下尺处,遂停丈,准作下沙滩地入粮七两零。潘侯以地非膏腴,且有无不常,恳请减至二两四钱二分五厘二毫七丝,注明粮册存案,旋于二十八年,夹马口、浪店又欲尽得其地,觅雇讼棍汪连诬禀濒河滩地尽属伊等营田,于潘侯无干,经万、谢、潘三令会勘,据临晋鱼鳞册查夹马口北界潘侯常艾,浪店南界潘侯崔柱,俱有潘侯人姓名,自有潘侯人地亩。遂将汪连重斥,七百二十步滩地仍断归潘侯”。在清初裁卫的背景下,明代旧有之卫所与当地村落围绕相关利益纠葛,发生新的争执与冲突。世易时移,彼时的卫进民退,并未转变成此时的民进卫退。对于卫所而言,裁撤卫所并不意味卫所利益完全丧失和力量消褪,对于村落而言,也不意味着曾经受损利益的失而复得,军、民杂处的地方社会秩序已经生成,只能在现实条件下对利益格局的重新确认或是适度调整。显而易见,夹马口、浪店营已经改入民籍,落地生根,相邻而居,原来所“借”之滩地当然不可能收回,卫所与村落、军与民在滩地资源的占有、分割、争夺的历史既是村庄关系之重要内容,又会成为新的争夺与冲突之历史依据。雍正十三年,潘侯“村人犹恐事有反覆,因将地册共请用官印一颗,以昭示将来,用是相安无事,不至有虞芮之争矣”。

“靠滩吃滩”。在黄河小北干流生态环境下,受河水泛滥、河道变化影响,形成独特的河滩经济,由于资源禀赋的丰富性,沿河居民除在河滩进行农业种植外,还可获取其他类型的经济收益,主要包括林业、畜牧业、编织业、盐碱业、渔业、造船业、航运业、捡采业等。当然,夹马口、潘侯等村亦不例外。

黄河沿岸航运业与河道移徙密切相关。在“三十年河东,三十年河西”的环境下,如果河身摆动幅度较大,就会导致部分渡口脱流,远离河道,丧失地利之便,旧渡口可能一度衰落,距离河道较近之村庄则可能形成新的渡口,近水楼台先得月,在一定时期得以兴旺。例如,明代黄河发生大改道,陕西省大庆关分隔于河东,从土地变化、农业耕作来看,大河西移,山西一侧滩田增多,可谓利。从航运业来看大庆关原在河西,与蒲州隔河相对,同为码头。黄河改道隔于河东后,它的位置从河西移至河东,虽失土地却取代了蒲州城原来的交通地位。河未改道之前,蒲州城西门外临近黄河,地处要冲,“蒲之荐绅尊显者众”,自河流西徙后,“则秦盛而蒲衰矣,蒲坂之人亦日夜复望河之复来矣”。可见,河道移徙引发资源边界的移动,并不单纯是滩田资源的盈缩,而是包含了多种变化。

大庆关之例,反映的是山、陕东西向渡口的变迁,此外,河道的变迁还可能引起渡口位置的上提和下移,也就是渡口南北位置的变化,从而引发村庄之间相互争利发生矛盾和冲突。

滩地界争平息后,夹马口、潘侯两村间又发生了渡口口岸之争。

临晋县夹马口为龙门、潼关间一重要渡口,为四方舟车汇集之地。夹马口最早设立渡口时间无考,至少在康熙年间,夹马口已是山西西南黄河沿岸的渡口。夹马口渡口的兴起,很可能与康熙皇帝对黄河河运的重视与开发有关。康熙三十一年(1692),康熙皇帝曾打算将宁夏米谷运至西安,并派大臣硕鼐勘查黄河水路。光绪年间,夹马口为“陕西运盐之过载处”。民国时期,仍为“由晋渡河运盐载炭口岸”。夹马口因此而成为临晋县十大集市之一。

光绪十九年(1893),夹马口“河岸西移十余里”。由于河性不常,“河之岸口上下无定,往往在潘侯地界”。康熙六十年(1721),夹马口附近河道发生变化,渡口位置上移到潘侯村西。潘侯村以践踏田苗之由,村众至滩阻挡,不准夹马口渡口在滩设立马道,两村遂聚众械斗,潘侯村二人被杀身亡。事后,官府判定,马道不能不设,但地属潘侯界内,夹马口须向地主说明,不得擅立马道,图利于己而遗害于人。自此以后,如果夹马口将马道设在潘侯地界,每岁需送油七十二斤以为借道之资,不设马道则不用送油。

潘侯村位于夹马口以北,上述口岸争端,反映的是渡口向北上移的情形,既然有向北上移之情形,也就存在向南下移的情形。发生这两种情形的原因,均是夹马口以西河道西移,距离河岸较远,河道东西弯转之间,位于上下游的村庄反而距河较近,利于船只停靠。

夹马口和下游永济县的小樊村也因行船口岸发生冲突,据小樊村道光二十一年《口岸碑记》载:

盖闻□隆之世,朝野相让,亲睦之俗,乡邻无争,虽虞芮有讼而观感而化,讼由此息矣。我村自国朝鼎兴以来,旧有军粮滩地,西至黄河,东接我村,北至王林畔,南至曾家道,地虽不毛,粮实岁纳,夹马口无端起爨,与我村累讼数年,我村高翠林、介宾儒、李玉莲、李培芹、李继彬等批肝露胆,与彼为敌,喜固吾圉。况十七年冬月,王陵畔□路斃一人,夹马口以为地非我有,无一人出首,我村独受其害,乡约祁春贵、李玉莲、李培芹等护犯送案,蒙邑候许公奖赏,确有案据,其不为彼地也明甚。故今年春,河中客船运(云)集,议于地西河岸次舟,我村应诺,而夹马口乡约刘攀高来庙献油一蒌,求在岸上营谋,永不争我寸土,虽为利计,亦悔厥心矣,彼村既以情相接,我村亦以义相联,逊让成风,孰不愿勉为盛世之民哉。

由碑文可知,夹马口在道光年间又和小樊村因滩地、口岸发生冲突,但争端的具体原因、内容等并不清楚。夹马口亦保存一通碑刻,相互参证,有助于对两村相争历史之了解。

(上缺)不准在小樊村西安设码头,亦不准越界收用。……

收讯临晋县民(中缺)廉明鑑等一案,缘临晋属夹马口永济属小樊村系南北矣,小樊村以西地广,均系河滩,并无永济县所辖村庄,咸丰七年九月,永济县快役雷大禄、何□用、廉明鑑(中缺)城乡各处收用炭钱,以资差务,因见小樊村以西河滩停有炭船,意欲安设码头口岸收用,先拨散役李全印(中缺)正欲收用,夹马口炭船经纪刘生木遇见不依争吵,通知该镇乡约甲长等控县,经县令移□永济县饬照一向本各守界畔,约长等乐业见示禁,即越道呈控□□移提讯□□□即分别移提人卷到案讯悉前情,查李全印等呈验告示□系永属沿河各村庄,凡有买卖炭舟,准其每百斤收用钱四文以资公务,且小樊村以西河滩并无永济县所辖村庄,且历年来未设码头口岸,两造允服。廉明鑑、廉明告等讯系雷大禄雇佣,在于本属收用炭钱,并非正被,李全印系该县散役,并非假官当□,无锁拏刘生木情事,均应免□□听讯结到人证□提□以省拖累,除取具两造各结附卷□是否定□□又将讯断□缘由,捡齐奉发原卷一并具文详情。

黄河沿岸“口岸”有两层意蕴。一是指村庄滩地的边界线,一是指滩地边界线延伸至黄河的行船停泊权。一个有“口岸”的村庄,黄河的行船可以在其村庄的地界之内自由停泊靠岸。过去行船有拉纤者,河岸各村要留出一定的地段任由纤夫踩踏,称为“走探”,各村不得干涉,如果在踩踏范围之内毁坏庄稼亦不负责赔偿损失。一个村庄在另一个村庄“口岸”之内行船不能随意停靠,如果停靠、卸货、行路等则需要交纳一定的费用。

历史时期,黄河航运有相当规模,史志与村庄碑刻、田野访谈都证明山、陕沿河一带航运业曾一度兴盛。地方社会对于“口岸”的认识,说明航运曾在沿河村庄的经济生活中占有一定位置,体现了沿河村庄航运业、滩地农业等相辅相成的经济结构,相对塬上村庄而言,“口岸”不仅是一种空间结构形式,也是一种经济结构形式。

这样,夹马口、小樊村的口岸之争就容易理解了。从两村的碑文可知,有三个层面的争端:一是黄河滩地边界。夹马口似乎在两村相争中提出小樊村的滩地亦为夹马口所有,但小樊村在争讼中拿出了有力证据,夹马口未能实现其意图。二是行船口岸边界,也就是河岸泊船权。这和第一个问题关联,夹马口之所以试图把本村的滩地边界向南扩展,就是为了获得行船口岸权,上文已述,村庄有在本村滩地界内停船的自然权利,而其他村庄则没有。因此,在未能实现此目标后,夹马口从渡口收益出发,退而求其次,经过协商,在小樊村滩地以西设立口岸码头,但这并不说明夹马口就拥有滩地权力,作为借地之资,夹马口向小樊村“献油一蒌”,这和潘侯村的情况相同。三是行政管辖的边界。夹马口隶属临晋县,小樊村隶属永济县,随着夹马口在小樊村西设立码头,其行船口岸已经延伸至永济县界,对于码头商税及其相关事务的管辖,亦相应推移至永济县境。道光年间,小樊村西界有人路斃,夹马口以地非其村而推诿,小樊村因此而受害,从另一个角度也证明滩地为小樊村所有。永济县府向“永属沿河各村庄,凡有买卖炭舟,准其每百斤收用钱四文以资公务”。咸丰年间,永济县役看见小樊村西有炭船停靠,遂向其收税。本是例行公务,但遭到夹马口炭船经纪人的反对,相争成讼。夹马口碑文残缺不清,但从“不准在小樊村西安设码头,亦不准越界收用”记载可知,咸丰年间夹马口未能在小樊村西设立码头,永济县通过税收手段,把夹马口推回了临晋县境,维持了行政管辖权的边界。

夹马口只是龙门至潼关的个案,自明初至清末,从村庄营所的创设到与南北村庄关系的建立,是一个长期演变的过程。虽然一些历史细节尚未明晰,但夹马口人从牧马草场的牧者,到垦种黄河滩地的耕者,再到运载盐炭的船者,营生方式几经变化,演变脉络较为清晰。

与此同时,夹马口营的建立,从此也改变了地方社会秩序。最初是争夺滩地资源,明代浪店、夹马口两营与潘侯村的争端表现为滩地口岸边界之争。清代,随着渡口设立和船运业兴起,夹马口与潘侯村的关系又演化为码头口岸边界之争。受“三十年河东,三十年河西”之影响,夹马口码头口岸上下位移,北至潘侯,南至小樊,冲突与秩序的范围进一步扩大,突破了县界,又增添了行政管辖权界线争端的新内容。

小 结

黄河龙门至潼关段,由于受水沙、河岸等条件影响,是典型的游荡性河道,有“三十年河东,三十年河西”之称。明清时期,河道游荡性加强,宽、浅、散、乱特征进一步发展。明代河道相对偏西,尤其是隆庆大水、嘉靖大地震对蒲州朝邑间河段影响较大。清代,河津、万荣与韩城间河段,河道向东发展明显,而在蒲州、朝邑间河道向西发展明显。此外,龙门至潼关上下河段,河道也存在一定的结构变化。在河津、荣河、韩城段,汾河尾闾入黄口的移动,对黄河滩地影响密切。在蒲州、朝邑段,隆庆四年大水,黄河改道,分隔陕西大庆关一带于河东,山、陕空间格局发生变化。这说明,一些重大的生态事件如洪涝、地震、干旱等对区域社会生态环境的结构特征变化具有重要作用,对区域社会史影响深远。

在“三十年河东,三十年河西”的生态环境下,退河滩地、船运业等是沿岸居民的生业选择。回顾历史,黄河滩地或为政府有组织地垦种、或为沿岸村庄分耕,或二者兼有。明代实行封藩制,宗藩以乞奏、夺占“废壤河滩”之名,占有了龙门至潼关较为广阔的滩地,改变原来的土地占有、分配格局,打破了旧有的地域社会秩序。明代晋府之晋恭王、平阳王,代府之山阴王、襄垣王均在山西一侧先后占有大面积的黄河滩地,围绕滩地资源的争夺,不仅表现为宗藩与地方社会的矛盾,也体现为宗藩内部的冲突,如晋王在河津一带滩地的长期争夺,山阴王、襄垣王在蒲州一带的讦告。

明代宗藩力量在山西一侧黄河滩地的存在,极大影响了山、陕两省滩地边界的勘查与划分。迫于宗藩的威势,地方官员、当地居民不敢或畏惧与宗藩争夺滩地,这很可能是明代山、陕滩地界争较少的一个因素,同时,也与黄河河道整体偏西有关。明亡清兴,随着宗藩力量的消亡,河道摆动的加剧,政府勘界的推行等原因,清初黄河沿岸的山、陕界争此起彼伏,从另一个角度来看,这可视为宗藩力量退却之后地方社会秩序的失范与重建。如果说明初宗藩力量的介入,打破了旧有地方社会秩序,在经历了调整与重建之后,随着明末宗藩力量的消亡,又意味着旧有秩序的瓦解和新的地方社会秩序重建的开始。

伴随宗藩出现的是各地而至的屯户,此外,还有卫所的军户。不论是屯种滩地,还是草场牧马,他们的驻营之地与沿河村庄犬牙相错、比邻而居,在耕种滩地、日常生活等方面和相邻村庄发生最为直接的关系,新的利益格局、地缘关系、社会秩序因而生成。有明一代,受制度约束,因其身份特殊,他们在滩地冲突中一般能够保持优势。明亡之后,“王田”改为“更名田”,军籍改入民籍,并未退出当地,而是落地生根,融入地方,分割滩地利益的格局不可能发生根本改变而还原明初旧貌,只是在新的条件下,进行了适度调整,基本维持了明代的格局。

在生态环境与社会变化的合力之下,藩、卫屯户后代命运轨迹和村落演化脉络也各不相同。永安营在河、汾交浸下,村庄坍没,几度迁徙,户口萧索,在滩地争夺中受到陕西韩城与内部邻村东西夹击,滩地减损,呈现了持续收缩的态势。夹马口营则由牧者而耕者,再到经营船运业,随着生业方式的演变,他们对生存资源争夺内容的重点亦有侧重,争执范围亦扩散蔓延,犹如水中投石,推波助澜,南北相争。

本文所引各资料显示,明代宗藩、卫所的活动在地方历史都有刻画和遗痕,留存在家谱、碑刻、鱼鳞册等各类民间文献中。这些民间文献不同于官方文献的是,它们更为具体、生动地反映了他们自外而内进入当地社会的遭遇,同时也体现了地方社会自内而外、自下而上的反应,内外合力、上下相接,共同形塑了地方社会秩序的历史。

民间文献也并非只是提供历史研究的生动细节,由此出发,研究者也能从中反思过往研究的一些结论。例如,《明史》、《明实录》等史料,对山阴王、襄垣王藩庄的记载付诸阙如,民间鱼鳞册资料记载的“王田”,不仅明确显示了这一事实,而且记载了详细面积,弥补了重要史料。再如,晋藩庄田的耕种者,并非完全是由当地招佃而来,而是有屯种军户,这也不同于已有认识。

明亡清兴近六百年,黄河小北干流“三十年河东,三十年河西”的生态环境特质及其广阔的黄河滩地,为宗藩、卫所力量的介入提供了可能。对同一空间的“长时段”研究充分显示,明、清两代前后相继,但又性格不同,以小北干流为例,明代宗藩、卫所进入黄河滩地后,地方秩序体现为民间、政府、王府三者复杂的关系,这对区域历史产生了深远影响,宗藩、卫所在黄河滩地的占有、耕作等方面享有特权和优势。明亡清兴,宗藩势力消亡,藩府、卫所的屯卒却扎根当地。明代所定秩序有的延续下来,有的则在争夺和冲突中不断调整,清代地方社会秩序又得以重建。但受历史因素影响,地方社会冲突的“明代因素”始终未能根本绝除,这可能是导致一些地方滩地冲突持续不断的一个重要原因。因此,明史的研究有其重要而独特的地位,宗藩、卫所与地方社会的重要关系,对于理解明代历史和区域社会变迁的某些面向,有着重要意义。

原文来自微信公众号:社会史研究 2020年12月16日

原文链接:https://mp.weixin.qq.com/s/lWUG59XYyqkJ7PvEzUF5jA