摘要:流刑作为中国古代刑法制度的重要组成部分,获得学界关注已久,但以往研究并未揭示中国古代流刑的地域圈层结构。早期中国留下了很多关于流逐罪人于要荒之地的历史记载,这说明在流放地选择上已有地域圈层意识,并体现出“惩戒凶恶”和“教化边裔”的双重意蕴。中国古代流放体系的地域圈层特征,随着流刑的不断丰富而逐步强化,至清代形成了“多中心、四个实体圈层,一个特殊圈层”的地域圈层结构。可以说,这一地域圈层结构与古代中国“五服制”的理想型圈层结构,在思想渊源上一脉相承,在制度实践上异曲同工。

关键词:流刑;流放体系;地域圈层结构;充军;明清时期

流刑,作为降死一等的重罪,是中国古代刑法制度的重要组成部分。自隋唐确立笞、杖、徒、流、死五刑以来,历代加入不同名目以丰富流刑在国家刑制中的内容,如:宋代刺配、元代流远、明代充军等。至清代,又在继承前明刑制之外创设发遣刑,最终“形成了以三流为正刑,迁徙、充军、发遣等为闰刑的流放体系”。[1]

目前学界关于流放制度的研究成果日益丰富,其中尤以李兴盛、周轩、吴艳红、王云红等学者成绩最著。[2]但这些研究成果均未提及历代流刑呈现的地域圈层性特征,而这一特征与中国传统王朝治理思想具有密切关系。《史记》记载:“流共工于幽陵,以变北狄;放驩兜于崇山,以变南蛮;迁三苗于三危,以变西戎;殛鲧于羽山,以变东夷。”[3]关于“流”“放”“窜”“殛”四个动词的解释,《说文》:“流,水行也”;“放,逐也”;窜,《广韵》:“放也,诛也”;殛,《尔雅·释言》:“殛,诛也。”简言之,均有“流放”之意。而《史记》所言之“变”,《广韵》释为“化也,通也”,即教化之意。换言之,对于内地而言,共工、驩兜、三苗、鲧虽为“四凶”之人,然放逐于四裔,仍可教化边民,承担起教化边疆“蛮夷”之责,这正是“流四凶”思想内蕴的体现。

周振鹤先生在解析中国历史政区分布格局时,首先提出了“圈层结构”这一学术概念,其研究基础是《尚书·禹贡》所载的“五服制”。所谓“五服制”,即以每五百里为限,形成甸服、侯服、绥服、要服、荒服依次向外推延的五种管理模式。周振鹤指出:“五服制所体现的是一个国家的核心区与边缘区的理想关系”,尽管这种政治地理上的圈层结构属于理想状态,但“简化了的圈层却一直体现在中国历史上的边疆区与内地的关系上”。[4]这一圈层结构,在地域上呈现为内地与边疆,在族群分布上呈现为华夏与夷狄的“内外有别”,层层向外推延。目前,“圈层结构”理论已是历史地理学界用于解析中国历史政区和古代王朝行政管理模式的流行研究范式,[5]然而,不论从思想观念还是制度实践层面上来看,这种圈层结构并非局限于古代行政区划设置方面,在政区圈层之外,李良品曾揭示了滇南地区土司存在的“阶差化”权力结构,同样带有圈层性特征。[6]

不仅如此,早期流放地的选择也内含地域圈层意识。正如《尚书·禹贡》所记载的要服、荒服:“五百里要服:三百里夷,二百里蔡;五百里荒服:三百里蛮,二百里流。”所谓“要”,汉人孔安国认为即约束之义,“要束以文教”;所谓“夷”,汉人马融曰:“夷,易也。”清人王先谦云:“谓其风俗可变易者徐进之”;所谓“蔡”“流”,宋人蔡沈云:“蔡,放也。”又云:“流,流放罪人之地。蔡与流,皆所以处罪人,而罪有轻重,故地别远近。”[7]由此解释来看,五服制之最外层的“要荒之地”,正是流放罪人的理想之所,并期以易风俗、正教化之愿望。要服二百里“蔡”,荒服二百里“流”,也正是以罪行轻重以别地域远近的反映。由此来看,“五服制”政治地理格局并非单纯的政区差异化“圈层”结构,也不止是从中心到边缘的权力递减式的“阶差圈层”,其本身还蕴含了中国古代流放体系的地域圈层特征。

一、明代以前流刑地域圈层结构的形成与演化

中国古代流刑的地域圈层特征,是随着流刑不断丰富和完善而逐步得到强化的。《尚书·舜典》载:“五流有宅,五宅三居”,孔安国注云:“谓不忍加刑,则流放之,若四凶者。五刑之流,各有所居。五居之差,有三等之居,大罪四裔,次九州之外,次千里之外。”[8]孔安国将流刑地分为三等:一是四裔地方,应指东夷、南蛮、北戎、西狄所居之地;二是九州之外;三是千里之外。所谓四裔、九州之外、千里之外,又是以何地为中心呢?参照四裔所言,可以推断罪人流放是以王畿为中心,这样才能与其时的“五服制”形成关联。周振鹤指出:“五服制正是封建制的理想化,从中心统治区向外围水波纹似的推开去”。[9]然就流刑“圈层”而言,从中心统治区向外围“推开去”的是犯罪之人,又根据所犯罪行轻重,从王畿中心流向千里之外、九州之外,乃至四裔。由此可见,此时流放地选择已有了“圈层”意识,只不过早期的“圈层”意识终究是理想化的。

北周以前,虽有大量的流刑记载,但在罪行等级、流徙距离上,并未体现出具体的制度设计。至北周保定三年(563),流刑始分为五等:

流卫服,去皇畿二千五百里者,鞭一百,笞六十。流要服,去皇畿三千里者,鞭一百,笞七十。流荒服,去皇畿三千五百里者,鞭一百,笞八十。流镇服,去皇畿四千里者,鞭一百,笞九十。流蕃服,去皇畿四千五百里者,鞭一百,笞一百。[10]

从北周流刑的刑制来看,北周统治者以皇畿为中心,根据人犯罪情轻重,并以不同的道里数相匹配,规定出五个流放区,即卫服、要服、荒服、镇服、蕃服,以示轻重有别。若以“圈层”视之,则可以看成“一个中心,五个圈层”的流放体制。北周流刑与五服制何其相似,这正是北周统治者套用五服制“圈层”模式,规定流刑之刑制,其目的是向世人宣告自身的正统地位。这一流刑圈层的构筑已非常明确,但仍较理想化,因北周疆域狭小,依此圈层,流刑的具体实施难度极大。

隋朝开皇元年(581),更定新律,流刑等级由五等减为三等,保留了以道里远近区分罪等的方案,并将流放间距依次改为一千里、一千五百里、二千里。[11]唐朝经武德改律,将流刑里数又改为二千里、二千五百里、三千里。[12]之后,历经宋元明清,流刑三等,二千里、二千五百里、三千里并无太大变化,变的只是在每等之上附加以不同形式的刑罚而已。换言之,自隋唐始,流刑的“一个中心,三个圈层”的地域圈层结构即已固定下来,成为流刑的主要特点。

至北宋时期,从流刑分离而出的闰刑种类不断丰富,在流刑之下衍生出“刺配”之刑,这也带动了流刑地域圈层特征的进一步演化。元符元年(1098),形成以本州为中心,依次由内向外刺配的九个流刑圈层:本州、邻州、五百里、千里、二千里、三千里、广南州军、远恶州军、沙门岛。至宋孝宗时期,进而增加为本州本城、本州牢城、邻州、五百里、千里、一千五百里、二千里、二千五百里、三千里、广南州军、远恶州军、海外州军等十二个地域圈层,在罪行上则分为十四等。[13]北宋流刑的地域圈层,是由道里远近的“数理区域”和水土恶劣的指定区域组合而成的,兼具了灵活性和可操作性,极大丰富了隋唐以前的流刑地域圈层结构,也奠定了明清时期的基础。此外,北宋罪犯均从本州刺配,这说明此时的地域“圈层”已明确呈现出多中心的态势。

二、明代充军的地域圈层结构

明代充军从最初发边方屯种或戍守,到崇祯末年的附近一千里、边卫二千五百里、边远三千里、极边四千里,形成了既有等级又有里数的充军“圈层”,这主要得益于军犯定卫制度的确立和不断完善。明初是充军的创设时期,只是根据实际需要将军犯发往边方屯种或戍守,故而执行的是简单的边方定卫发配。洪武六年(1373)《大明律》的制定,使充军有了“附近”“边远”两个圈层,其中《名例·边远充军》部分强调了“从宜编发”原则,形成了以原籍为出发点,对规定的各省所辖卫所进行定卫发配。

随着充军条例的增设,新的定卫原则也在逐步形成之中。成化四年(1468),江西按察使赵敔奏称:“江西豪民多因争占田产,聚众相残,杀死人命”,乞请出榜禁约,并奏请“杂犯死罪并坐徒者,发一千里外充军,杖罪以下照例发落”。[14]弘治六年(1493)六月,奉旨:“今后遇有邓廷瓒等及刑部奏拟各项饶死应该充军囚犯,各照南北地方,编发一千里以外缺军卫分,俱子孙永远充军。”[15]关于以上两则材料,吴艳红认为:“成化四年(1468)与弘治六年(1493)六月两条规定的独特之处在于,它们的定卫以罪犯的原籍或原在卫所为中心,以千里为单位,向四周辐射定卫。”[16]笔者赞同这一观点,尽管罪等不明,且缺乏层级性,但也说明成化至弘治初年,明代充军在新的定卫原则下,圈层特征已有所体现。根据吴艳红的研究,弘治朝《问刑条例》的编定,在洪武朝充军“附近”“边远”二等基础上,根据情罪轻重以定远近,发展为附近、边卫、边远、烟瘴、口外、极边卫等多个层级名目。[17]由于律文中没有里数加以匹配,难以区别各层级的等级关系。但弘治《问刑条例》的定卫,使充军名目和类型日益丰富,充军的地域圈层结构更加立体化。

嘉靖六年(1527),更定充军制度。此次更定主要是将原本“南人发北,北人发南”的“就边就远”的定卫原则,明确改为南人发南、北人发北。同时,对罪人充军的最远里程和期限也作了相应的规定,“远不过三千里,程不过一二月”,并且在规定中也阐述了“极边”是充军之中最重的刑罚,与最远里程相匹配,即极边充军三千里。[18]由此可见,嘉靖初年的定卫原则中,充军罪犯的罪行轻重与充军的里程相对应,充军据此正式出现了罪等与里数相匹配的圈层设计。

嘉靖二十九年(1550)五月,给事中俞鸾对嘉靖初年御史杨彝提出的定卫原则进行补充,认为与其将罪犯发配至一些难以生存之地,不如“少宽其法”,将之充入军伍空虚的卫所加以利用。又指出:嘉靖中期的充军罪犯发配有“附近、边卫、边远、极边”四等,“南北地里也不过曰本省、隔省、再隔省而已”。对此,俞鸾提出新的定卫思路,即将四等充军制与南北地里情形加以糅合,“以罪之轻重,权地之近远,边卫可以本省拟配,边远可以隔省拟配,极边可以再隔省拟配。如内地无边方者,可以隔省附近边方拟配边卫。其边远、极边亦可依类递配”。[19]“以罪之轻重,权地远近”,是将罪行轻重与充军定卫的道里远近相联系起来,自此基本改变了明初以来充军定卫的“就边就远”原则,也放弃了“边远充军”下充军罪犯原发地与发往省分卫所的具体对应,“而以原发地为中心,以罪情轻重决定充军的远近距离,向外层层递发。具体而言,以省为单位,罪在充军附近者,即定本省附近卫分充军,罪在充军边卫者,可定本省或隔省之边方卫所编发,充军边远者,可定隔省或再隔省卫分充发,极边可在边远的基础上再隔省编发”。[20]正如姚思仁《大明律附例注解》所作的例解:

如犯人北直隶人则该附近者,就发本处附近卫所;犯边卫者,发附近边方卫所。如大名府人,发天津卫可也;犯边远者,方照律条原定卫所佥发;犯极边者,发极远边方卫所。如广平人,有犯即应发宁夏卫所矣。[21]

从此来看,人犯之情罪轻重决定了充军远近之分、区域之别。至此,明代充军的地域圈层结构较为完善地呈现出来,即以罪犯原发地为中心,根据罪行轻重以定里程之远近,向外层层发配,形成了类似一个中心点向四周辐射的同心圆。

据《明史》载,至崇祯十一年(1638),“谕兵部编遣事宜,以千里为附近,二千五百里为边卫,三千里为边远,其极边、烟瘴以四千里外为率”。[22]这是自明初以来最为完善的定卫编遣原则,是对“以罪行轻重权地之远近”原则的继承。另外,从弘治、嘉靖年间的充军四等,增至附近、边卫、边远、极边、烟瘴五等,极边、烟瘴是充军中最重的刑罚。

纵观有明一代,统治者对充军制度进行更定和增加条例的同时,不仅使充军逐步形成定制,而且也使得明代充军的制度设计更加立体化、复式化,赋予了充军地域圈层结构更丰富的内涵。

三、清代军流体系的地域圈层结构

顺治四年(1647),清朝以明制为基础,制定了新的充军五等之制:“凡五等:曰附近,发二千里;曰边卫,发二千五百里;曰边远,发三千里;曰烟瘴,曰极边烟瘴,发四千里。”[23]“边卫”由最初的“沿海”改名而来,至乾隆中后期撤并卫所后又改为“近边”;明代充军有“永远充军”条款,清初改为“极边烟瘴”,乾隆时期正式命名为“极边”。清代充军刑制明确规定充军为五等,且有等级之分和间距确数,充军人犯按照情罪之轻重,以律例定拟充军之罪名,从附近以每等间距五百里向外发配,附近之外是近边,近边之外是边远,边远之外极边,极边之外烟瘴。清代充军五等之制与《尚书》“五服制”异曲同工,皆以五百里为限,形成五个“圈层”,从中心统治区向外层层推延。然而,受到政治局势影响,清初罪犯多流徙东北,只有零星编发军卫的情况存在,可见这一地域圈层的理想意义更大于实施。

至顺治十六年(1659),对于军犯发遣开始有了具体规定:“刑部问拟充军人犯,咨送兵部,发兵马司羁候,照以《邦政纪略》内开载卫所,定卫发遣。”[24]其时的军犯发遣究竟如何定卫,史阙难详。直到雍正三年(1725)才见有关于定卫之事的具体记载,即:充发军犯以罪人原籍府属为始发地,照所限道里远近定卫发配,不能随意充发,“致有趋避”。[25]由此说来,雍正朝以后的充军“圈层”是以人犯原籍府属为中心逐等向外编发的。换言之,在法律层面上,以任何一府一州,即能构成一个完整的充军圈层,形成了多中心的充军地域圈层结构。

一个需要重视的问题是,清廷关于“烟瘴”和“极边”的圈层理解和不断调适。顺治十六年(1659),刑部规定:“极边充军者,发四千里;烟瘴充军者,发烟瘴地方,亦四千里。如无烟瘴地方,照极边例发遣。”[26]尽管“极边”和“烟瘴”人犯编发的道里数均为四千里,但从实际情况来看,仍应理解为两个圈层。编发“烟瘴”是清代最高一等的流刑,“极边”在等级上则次于“烟瘴”。所谓“烟瘴”,又称“烟瘴地面”,在清代法律上,并不拘泥于道里数,而是一种特殊的军流条目和法律术语,专指清代云贵两广的水土恶劣之区,其界定则以清代历次纂修的军流《道里表》为凭,坚持视表发配。

乾隆三十二年(1767),关于“极边”与“烟瘴”的圈层理解曾发生过激烈的讨论。刑部认为:“烟瘴地方,只有广东、广西、云南、贵州四省”,且充军烟瘴人犯,属于“去死一间之犯”,与充军极边人犯有较大区别。若司法官员拘泥于极边、烟瘴均为四千里这一道里数,将本应充军烟瘴的人犯改发至极边之地充军,此做法是“减轻一等”。因为所谓极边,在道里数上凑够四千里即可,比如湖南、福建、四川编发极边,则编发江南、山西等地。如果将应发“烟瘴地面”人犯,改发四千里,则可能反而使其“徙居善地”,这样做“于律义未合”。为了对二者加以区别,刑部专门制定“发遣烟瘴人犯”条例:烟瘴人犯编发,“无论四千里内外,总于有烟瘴省分安置,将不足四千里改发极边之例停止”。[27]

至乾隆三十七年(1772),新问题又出现了。因“问拟发遣军犯悉属凶恶匪徒。烟瘴充军,仅止云贵两广,而该四省所属州县,又不尽皆烟瘴”,若拘泥烟瘴字样发遣,将十余省凶恶匪徒发往云贵两广四省的“烟瘴地面”,此做法不仅有匪徒“群聚之虞”,对当地治安管理带来巨大压力,而且作为边疆省份的云贵两广四省,匪徒集聚也可能造成边防安全隐患。因此,人犯编发不可拘泥“烟瘴”字样。然则,若视“极边”为“烟瘴”,二者情罪轻重又将混淆无别。最终议定:将新疆改发“烟瘴地面”人犯继续发往云贵两广四省,而“其余本例应发烟瘴,及名例改发四省烟瘴人犯,应以烟瘴、极边,足四千里为限”,坚持视表发配。[28]

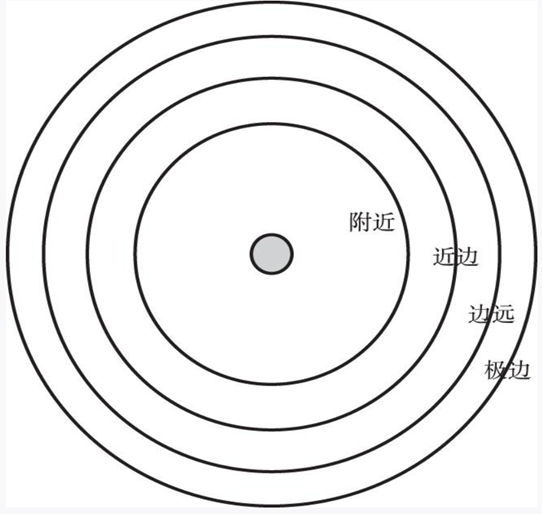

附近、近边、边远、极边的充军等级,以五百里为间距,向外从二千里至四千里逐渐推延,勾画出四个实实在在的充军“圈层”。同时,清代统治者又展现出对这一圈层结构的最外层——“烟瘴”圈层构建的政治智慧。“烟瘴”圈层在内遣和外遣人犯正常发配情况下,接收内地的烟瘴人犯编发,这时“烟瘴地面”充当军流体系的特殊圈层;当外遣人犯处于饱和,需要分销遣犯时,“烟瘴地面”则成为东北、新疆两地遣犯的调剂者,接收遣犯的改发。而本应发往“烟瘴”的人犯则需调剂至“极边”等级,这时“烟瘴”与“极边”重合,亦即“视极边为烟瘴”。由此,清代一个理想型的军流地域圈层被勾画出来(见图1):由中心点(即人犯原籍府属)向外辐射发配,每一圈层间隔五百里,从中心点至附近、近边、边远,再到极边。而“烟瘴地面”则专指云贵两广四省的烟瘴地区,属于存在于“极边”圈层内部的一个特殊圈层。

图1清代理想型军流地域圈层示意

清代人犯通过军卫《道里表》向全国各地调配,各府、直隶州的资源由中央政府集中调控,属于中央集权高度集中模式。而其罪行等差并不在于对人犯的监控力度,军流人犯由兵丁解送至应编发之州县,然后由州县交由各地保领回,到保的军流人犯只需每月初一、十五日点卯即可,而情罪轻重的等次之别主要体现在道里远近,并参酌当地水土环境而定。如此来看,清代军流体系的地域圈层结构,与《尚书·禹贡》所呈现的“五服制”理想型圈层式结构具有异曲同工之妙。

综上所述,清代充军表现为多中心、四个实体圈层,一个特殊圈层的地域圈层结构。多中心是指以人犯原籍为中心,籍贯不同则编发人犯的中心点和道里计算必然也会变化;而特殊圈层则专指云贵两广四省的“烟瘴地面”而言。如此,全国各省便形成了一个相互交织的、庞大的人犯编发网络。

雍正八年(1730)《军卫道里表》的纂定,使清代军流人犯的发配网络变成了现实。乾隆八年(1743)、乾隆二十七年(1762)乾隆四十四(1779)、嘉庆年间对《道里表》的纂修,说明这一人犯发配网络并不是一成不变的。

乾隆中后期,各等充军人犯“原以情罪之轻重,定道里之远近”,但是“因道里参差,有不能适符所指各处里数者。附近、近边多寡以百里为率;边远、极边多寡以二百里为率”。[29]对于道里参差造成的罪行与里数不相匹配,统治者决定将附近、近边、边远、极边四个充军等级以百里、两百里为调整空间。从另一层面来看,也说明了清代军流的圈层间距存在内外波动性。

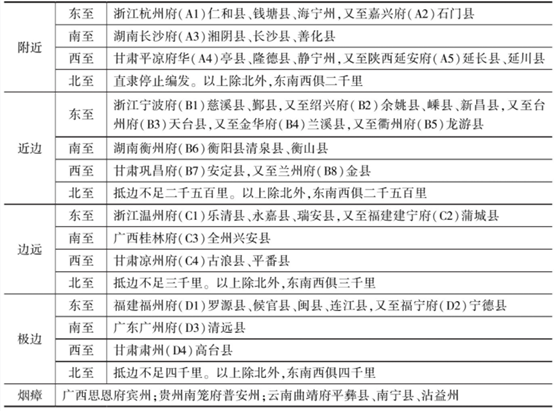

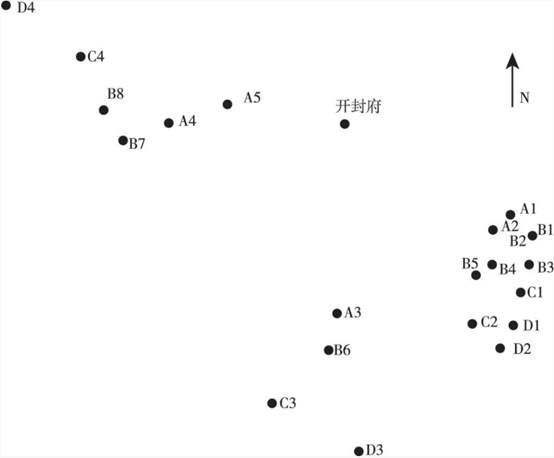

需要说明的是,制度实践中的军流地域圈层结构,从来不似理想化模式下的圆形或方形,其圈层设计必然会考虑具体的区域形势、地理环境、政治经济等因素,与历史政区的圈层结构类似,清代军流圈层也是不规则的。笔者以清代河南开封府军犯编发为例,以表1示下。

注:此表数据取自福隆安等修纂的《钦定五军道里表》(中华书局,2015)河南开封府部分。表中标注的A、B、C、D数码,即图2所示该府、直隶州属所在地。

河南开封府军犯编发地方的附近、近边、边远、极边都有东、南、西、北四至方向,又以五百里为间距。由图2所示,河南开封府的充军圈层,是由开封府向外辐射的模式,由A1至A5等5点连线构成的半弧形为开封府的附近圈层,由B1至B8等点连线构成的半弧形为开封府的近边圈层,由C1之C4等点连线勾画的半弧形为开封府的边远圈层,由D1至D4等点连线勾画的半弧形为开封府的极边圈层,由广西思恩府宾州、贵州南笼府普安州和云南曲靖府平彝县、南宁县、沾益州等“烟瘴地面”组成了特殊圈层。

图2清代河南开封府充军“圈层”示意

但是,与理想型的军流圈层相比,司法实践下的军流圈层结构相差甚远。首先,开封府充军圈层只能构成半弧形,其北面并未闭合。其原因有二:一是附近圈层因乾隆十九年(1754)奏定了停止军流人犯编发直隶府州条例,[30]致使全国各地军流人犯都不准编发直隶地区;二是近边、边远、极边等圈层因为向北道里数不足二千五百里,所以北部不作为编发人犯考虑范围。其次,图2所示的附近(A)、近边(B)、边远(C)、极边(D)构成的圈层半弧,仍旧是不规则的。再次,开封府人犯编发的“四至”并没有真正指向应至区域。如开封府向东,应该到达江苏沿海一带,但是“东至”实际指向了东南方向,即浙江、福建两地。此外,充军圈层的道里数恐非实数。从开封府至“附近”的浙江钱塘县大约900公里(1800里),至“极边”的广东广州府清远县和甘肃肃州高台县大约分别为1950公里(3900里)、1730公里(3460里),与“附近”二千里、“极边”四千里尚有差距。[31]虽然,清代解配罪犯多由官道递送,道路不乏曲折,与充军道里数或许相近。但是,开封府至“附近”的陕西延长县大约595公里(1190里),这与二千里的道里数相距甚远。且这样的实例不止一个。

清代军流的司法实践,得益于军流《道里表》的纂修,而《道里表》的实施得益于清朝1300多万平方公里的广阔疆域。军流人犯“路途解送,每日定限五十里”,[32]为军流实施的有效性作了时间规定。军流人犯从原籍府属始发,决定了军流圈层没有固定的中心。多中心编发模式可避免人犯聚于一地,导致“匪类”群集之隐患。相反,可使人犯编发有更多的选择,体现出合理性和灵活性。

四、结语

本文尝试探讨中国古代流放体系的地域圈层结构,重点解析了中国古代流放思想产生之初的“圈层”意识、历史早期关于流刑的地域圈层特征以及明清军流体系的地域圈层结构的观念与实践,并得出以下结论。

第一,以“五服制”为基础的中国古代地域圈层结构,体现为由中心向外层层辐射推延的“差序性”,形成理想化的“同心圆”形态。这并非局限于中国历史政区设置的特殊性之上,在中国古代的行政权力结构、法律体系层面上也有同样表现。可以说,它是中国传统王朝行政管理思想在各层面的渗透。若从源头上认识,“地域圈层化”意识在《尚书·禹贡》所载的“五服制”中已有明确体现,“五服制”指向的政治地理格局不仅体现在分层分级的政区设置与管理模式之上,其本身还内含流逐罪人于要荒之地以“惩戒凶恶”和“教化边裔”的双重意蕴。

第二,中国古代流刑的地域圈层特征,随着流刑不断丰富而逐步强化。至北周隋唐时期,流刑的“一个中心,多个圈层”的地域圈层模式即已固定下来,成为流刑的主要特点。至北宋时期,流刑的地域圈层结构呈现出由道里远近的“数理区域”和水土恶劣的指定区域组合而成的模式,以及多中心的圈层态势,奠定了明清军流五等制下流放地布局的基础。至明代创设充军制度,其地域圈层结构逐步发展成为以人犯原发地为中心,以罪行轻重而定道里之远近,向外层层发配的“同心圆”模式。尤其至崇祯十一年,明代确立附近、边卫、边远、极边、烟瘴的充军五等之制,它既是对“以罪行轻重权地之远近”原则的继承,也是自明初以来最为完善的定卫编遣原则。

第三,至清代,军流体系逐渐形成“多中心、四个实体圈层,一个特殊圈层”的地域圈层结构。“多中心”是指以人犯原籍为中心,籍贯不同则编发人犯的中心点和道里计算必然也会变化;“特殊圈层”则专指云贵两广四省的“烟瘴地面”而言。而情罪轻重的等次之别主要体现在道里远近,并参酌当地水土环境而定。可以说,清代军流体系的地域圈层结构与“五服制”理想型圈层结构,在思想渊源上一脉相承,在制度实践上异曲同工。需要说明的是,法律实践中的军流地域圈层结构,从来不似理想化模式下的圆形或方形,其圈层设计必然会考虑具体的区域形势、地理环境、政治经济等因素,与历史政区的圈层结构类似,清代军流圈层也是不规则的。

按,作者张轲风为云南大学历史与档案学院的教授,主要从事历史地理学、西南边疆史地、历史文献学研究工作。陈功民为云南大学历史与档案学院2017级历史地理学专业的硕士研究生。原文载于《中国古代法律文献研究》。图片来源,网络。原文注脚已删除,为便于读者了解原文引用史料或特别说明之处,正文中用“[1][2][3]”等字样标出。

原文来自微信公众号:西南边疆 2021年8月18日

原文链接:https://mp.weixin.qq.com/s/-aNMgG5NeRz2gHEtrmo-Uw