白德瑞(章静绘)

美国弗吉尼亚大学历史系白德瑞(Bradly W. Reed)副教授2000年在斯坦福大学出版社出版的英文专著Talons and Teeth: County Clerks and Runners in the Qing Dynasty,近日由中国人民大学法学院尤陈俊副教授和复旦大学法学院赖骏楠副教授合作译成中文,已由广西师范大学出版社出版,书名为“爪牙:清代县衙的书吏与差役”。两位译者代表《上海书评》通过邮件采访了白德瑞教授,请他谈谈《爪牙》的写作背景。

爪牙:

清代县衙的书吏与差役

[美]白德瑞著尤陈俊、赖骏楠译

广西师范大学出版社2021年7月出版

━━━━

采访︱尤陈俊 赖骏楠

翻译︱刘沫寒 赵嘉莹 周姝欣

您为什么会在大约三十年前选择清代基层的书吏和差役作为专门研究课题?

白德瑞:我在加利福尼亚大学洛杉矶分校(以下简称UCLA)读博士研究生时,就开始思考我的博士论文选题。我当时对官僚制以及官僚行政如何影响国家与社会的关系很感兴趣。同时,我对国家机构的上层不太感兴趣,反而对基层很感兴趣,因为在后者那里可以观察到国家的机构和官员是如何与基层社会互动的。我的导师黄宗智教授建议我去查阅清代台湾淡水厅、台北府及新竹县的行政与司法档案(学界称作“淡新档案”),UCLA有该档案的胶片副本。我在查阅淡新档案的目录时,第一眼看到的就是书吏、差役。当然,我此前听说过清代的书吏和差役。在我读过的所有对清代基层政府的描述中,都会有一两句有关他们的内容,但也只有一两句而已。几乎所有的文献都把书吏和差役描绘成上下其手、利欲熏心、极度贪腐之人,强调他们靠欺骗那些不得已而与州县衙门打交道的当地百姓为生。事实上,西方和中国的学术界当时都认为,书吏和差役由此可能给普通百姓带来的经济损失这一风险,是普通百姓尽量避免与州县衙门打交道的主要原因。

然而,我那时越想越觉得,我们对清代基层政府的了解过于浅薄。首先,一些研究者当时已经逐渐意识到,清代不少地方的基层民众事实上并不躲避衙门,反而向地方官提交了大量的诉讼案件。如果书吏和差役真的像很多人所说的那般险恶,那么上述这种诉讼案件数量相当可观的情况怎么可能是真的呢?这就导向了另一个问题:书吏和差役如此糟糕的名声究竟是从何而来的?答案当然是,这种恶名来自于传统中国时期官员和地方精英们留给我们的那些历史记载。然而,此类记载会不会是带有偏见的、片面的呢?这些偏见的一个明显成因是,官员和地方精英们都希望借此打消人们将纠纷告到衙门的念头。这给我留下了一个问题,那就是我们如何才能打破此种刻板印象?书吏和差役在当时是如何被雇用的?他们在州县衙门当中工作了多长时间?他们平时是如何组织起来工作的?他们的日常工作是按照什么规则运作的?他们是如何谋生的?他们是否真的像我曾被诱导相信的那般腐败不堪?如果是的话,那么他们参与的是何种形式的腐败,州县官又采取了哪些措施来对他们加以控制?另外,在更广泛的层面上,既然书吏和差役不是由清代中央政府任命的,那他们应该被视为官僚系统的一部分,还是应该被视为一个特殊的社会群体或职业群体?

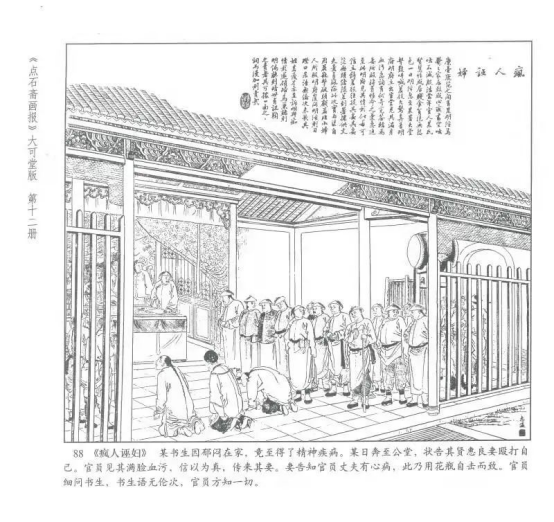

《点石斋画报》中关于衙门的一幅画

要回答上述这些问题,当然得需要档案证据。但不幸的是,淡新档案只保留下了二十八卷与吏役有关的档案文书。不过就在那时,西方学者开始得知位于成都的四川省档案馆藏有数量相当可观的清代巴县衙门档案。一份当时出版的巴县档案各种文书的选编使我意识到,巴县档案中也许会有足够的材料可供研究这个选题。在美中学术交流委员会(Committee on Scholarly Communications with China)的慷慨资助下,我后来得以前往成都开展了为期十八个月的主题学术研究。

您可以介绍一下《爪牙:清代县衙的书吏与差役》一书主要用到的一手材料种类吗?这些材料的优点和缺点分别是什么?

白德瑞:这个问题,我在《爪牙:清代县衙的书吏与差役》一书的序言当中有详尽的描述。简单来说,我在这本书当中使用的清代巴县档案可以细分为多个类型,所有这些类型的档案材料都涉及当时的行政活动。

第一类档案文献提供了当时在巴县衙门各房各班工作的书吏和差役的简要名单,其中有许多人是在一年当中轮值工作。不过这种吏役名单也带有欺骗性。巴县知县当时每年都会向其上级提交一份正式的吏役人员情况报告,上面列出在该衙门工作的书吏和差役的姓名,并确保其列出的总人数不超过朝廷规定的该衙门经制吏役额数,从而维持着当地衙门从未在法定的经制吏役额数以外雇用其他(即非法的、私人的)人员的假象。除此之外,还有一些非正式的吏役人员名单,上面列出了在巴县衙门里实际工作的大量办事人手的姓名,其中还包括每位吏役在特定房或班内部的等级位次排序。这让我感到很震惊。因为这是第一个可以明确证实巴县衙门当中存在着正式的和非正式的两套行政体系的证据。但是,困难之处在于,无论是在清代文献还是在现代的学术著作中,都没有对于那种非正式行政体系的详细描述。这就意味着,在我能够把这些碎片拼接起来之前,我必须先阅读很多档案,并且在遇到新的信息时,持续地对这幅拼图进行调整。

另一类档案文献则是有关巴县衙门书吏和差役们的办事规则。其中有些只涉及某个特定的房或班,另一些则包括了所有房或班的书吏和差役。这些办事规则通常是由所有相关的吏役在巴县衙门里的衙神祠内共同商定的。这些非正式规则所处理的具体事项,包括某个房或班内的新人雇用和内部晋升、科房轮换、工作任务分如何进行分配的依据、处理诉讼案件时可向涉案公众收取的规费额度。此类文献极其重要。这是因为,首先,它们提供了关于巴县衙门行政结构的关键信息。其次,它们表明巴县衙门内的非正式实践并非任意妄为,而是在相当大程度上基于一套被加以合理化的内部管理制度。也就是说,虽然事实上吏役当中的绝大多数人都是在巴县衙门里非法地工作(因为绝大多数吏役都是超过朝廷所定的经制吏役额数被雇用的),但他们却创制出了一套常规化的流程和标准来管理其日常运作。这些非正式规则被创制出来以后,通常会在巴县衙门各房或班内部得到执行。但是当这些非正式规则失灵时,吏役内部发生的纠纷就有可能会被提交到地方官面前。最后,它们揭示了我们先前不曾了解到的一些经验信息。此方面的绝佳例子之一,就是光绪五年(1879)时专门规定了巴县衙门吏役们在诉讼案件处理过程中可收取的“三费”数额的章程。所谓“三费”,是指棚费(命案验尸的费用)、捕费(缉捕疑犯与看管犯人的费用)、解费(将囚犯从州县衙门解送到府级衙门或省级衙门的费用)。请注意,在朝廷看来,衙门吏役向百姓收取规费的行为是违法的,并且是腐败的一种形式。然而,我们在上述例子中却看到,不仅衙门吏役收取规费的做法被标准化了,而且,这份关于可收取规费及其数额的名目清单,还被镌刻在立于巴县衙门大门外的一块石碑上供当地百姓观看。这反过来又表明,诉讼案件处理过程中当事人须承担的费用,是可以被任何想要到衙门打官司的人们所提前知悉的,而并非由衙门吏役任意地索要进而造成当事人有倾家荡产之虞。

还有一类档案文献,乃是关于发生在巴县衙门内部因某书吏或差役违反了上述非正式规则,或有吏役认为某个非正式规则被错误适用于他本人时所引起之纠纷的记录。此类纠纷通常会首先被提交给由各房或班当中的典吏或领役所组成的议事会议处理,这些议事会议的成员们会尽量调解纠纷。若调解不成,则该纠纷便有可能会被提交给知县,而知县实际上往往会参照上面提到的那些非正式规则进行裁决。从正式层面来看,绝大多数书吏和差役都是超过朝廷规定的经制吏役额数的“非法”工作者,并且向百姓收取规费的做法也是腐败的一种形式。在这些人的实际操作中,没有哪一种是国家正式法规中所规定的做法。然而,正是在非正式的层面,这些实践构成了清代地方政府的运作基础。通过适用书吏和差役们自己制定的内部规则来解决他们之间发生的纠纷,地方官为这套行政体系提供了一定程度的非正式的正当性(informal legitimacy)。若没有这套在国家正式法律条文规定之外运作的行政体系,整个清帝国便会停滞不前。在我自己看来,把这个非正式的行政体系以及其中所蕴含的清代国家之性质揭示出来,正是《爪牙:清代县衙的书吏与差役》这本书的主要学术贡献。

渝城图,约绘于1850-1900年,法国国家图书馆藏

渝城图巴县衙门局部

有人批评我的这一研究忽略了一些非常真实的吏役腐败案件,以及那些吏役腐败案件给当地百姓造成的伤害。我对此的回应是,我从未在任何地方声称过这种陋行没有发生过。鉴于我所描述的制度是非正式的,即缺乏正式规制的,这种陋行更容易发生。但我发现令人感到惊讶的是,书吏和差役们试图在自己的日常工作中控制腐败的程度。事实上,巴县档案里有很多例子都是出自书吏和差役自己对其同侪提起的腐败指控。仔细想想,这么做其实是很有道理的。大多数书吏和差役都将自己在衙门里的这份工作视为一种营生方式(occupation)。因此,大多数吏役都会去极力遏制那些可能引起官方注意和规制、以至于会危及其生计的陋行。我写作这本书的目的之一,就是要绕开那些关于书吏和差役之腐败的刻板印象,去探究这一层级的清代地方政府实际上是如何基于一个可靠的基础进行运作的。这么说并不代表陋行不存在。但这本书的研究确实表明,我们不能认为这一整个层级的行政就只有腐败。

除了从巴县档案中收集到的相关材料,我还利用了地方志、已出版的清代法律规定和官箴书,以便将我在巴县的发现置于一个更广阔的背景之下。

您在这本书中对巴县衙门的书吏和差役的专题研究,相较于学界先前的研究(例如瞿同祖的《清代地方政府》一书)有哪些突破和推进?

白德瑞:瞿同祖的《清代地方政府》一书是当代任何关于清代地方政府的学术研究绕不过去的起点。然而,那些使瞿同祖的这本大作极具开创性和学术价值的因素,同时也给其带来了一些局限。由于缺少我们今天所能看到的那些县衙档案,瞿同祖的这本专著主要是基于地方志、官箴书、相关法律法规和官员回忆录而写成的。他试图提供一个适合于整个帝国境内地方行政的描述。然而,正如我在本书序言中所说的那样,瞿同祖此种研究进路所形成的成果是一部描述了清代各地行政的一般情形,但基本没有描述各地行政的特殊情形的作品。我的目标是以瞿同祖的先行研究为基础,然后深入到更加具体的细节层面。如果我有更多时间的话,我很可能会尝试在瞿同祖的发现与我的发现之间进行更多的比较。

瞿同祖著《清代地方政府》

就像那一代的其他学人一样,瞿同祖也对帝制中国时期的法律和政府进行了批判,指出帝制中国的行政中所存在的偏离主流西方理念的各种非理性因素。这种倾向,在当时另一部关注县级政府的学术作品中体现得更为明显,那就是约翰·瓦特(John Watt)1972年出版的专著《帝制中国晚期的地方官员》(The District Magistrate in Late Imperial China)。我自己的书中没有这个层面的分析。我的目标并非要将清代县衙行政与一个外在的标准对立起来,而是要描述这一制度实际上是如何运行的,以及其表明了清代国家的何种性质。

有学者认为,您在这本书中所研究的是清代光绪朝巴县衙门中的书吏和差役,所得出的那些研究结论,未必能够适用于清代其他县衙的吏役。您对此有何回应?

白德瑞:我完全同意上述说法。我并不打算辩称我所提供的研究结论可以适用于任何时空。正如我刚才所说的,巴县档案,特别是光绪年间的详细档案资料,为我们提供了前所未有的机会,使我们能够比以往更加深入地观察县衙行政。在这个意义上,我想读者可以把我的这本书视作一部微观史作品。就像所有的微观史研究一样,本书的价值不在于提供一个对整体的一般性描述,而在于对某个特定地方的细致描述。因为我所主要描述的制度是非正式的,而且是以地方为基准来设计和运作的,所以,如果我发现清帝国其他区域的行政实践在细节上与巴县没有什么实质性不同的话,我反而会感到很惊讶。不过,如果我发现我所描述的行政制度的根本机制和逻辑在各地存在实质性悬殊差异的话,我同样也会感到惊讶,尤其是在各地都存在非正式行政实践和制度这一点上。我认为,正是这一点,使得清帝国能够以最少数量的由中央任命的官员来统治如此庞大的人口。如果我们有更多像巴县档案这样丰富的档案史料,我们就可以进行更深入的比较。可惜,我当时没有碰到。

我之所以决定聚焦于光绪朝时期展开研究,是由两个因素驱动的。首先,四川省档案馆对巴县衙门这一时期的大部分行政档案进行了缩微胶卷拍摄,从而使这些档案的获取相对容易。就我可以看到的光绪朝之前各朝的一手资料而言,我发现它们的保存状况太差了。我可以利用那些资料来验证我对光绪朝的发现,但那些资料中根本没有类似于光绪朝巴县档案的那些丰富细节。

您这本书的英文版在2000年出版之后,有许多西方学者都撰写了书评,例如著名汉学家叶山(Robin D. S. Yates)教授在2002年发表的一篇书评中认为此书是“新兴的(中国)法律社会史领域的必备读物”之一。您对法律社会史如何理解?

白德瑞:社会史和法律史都是非常广泛的研究领域。当两者被放在一起时,所产生的研究领域也只是略显不那么宽泛而已。

对于我来说,法律社会史作为一个范畴,主要包含了以下几种研究路径。首先,我们看到社会史学者们使用法律案件记录作为一手材料。法律案件记录的一大好处,是能够让我们比以往更接近普通人或边缘群体的生活。另一种研究路径是关注某类法律的具体内容以及这类法律与社会特定片段的互动方式。第三种研究路径是观察法律在现实中的实施,包括行政实践与成文法规定的不同之处。同样,这种方法的目的是为了理解正式法律与非正式法律是如何调节国家与社会之间的关系。

马克斯·韦伯的理论在您的研究中扮演了怎样的角色?

白德瑞:如果你要研究官僚制或国家-社会关系,那么你早晚得处理马克斯·韦伯的理论问题。韦伯关于中国的那些作品存在严重的缺陷,且饱受批评,这主要是由于他所引用的二手文献存在的缺点。然而,韦伯提出的那些更加宏观的概念,在作为比较研究的起点上,以及在洞察官僚制组织的逻辑上,都是非常有用的。他关于权力合理化、非正式体系和正式体系之间的张力的精彩讨论,以及他针对官僚制行政所提出的各种构成要件,都对我这本书的写作非常有帮助。但是,我也认为我们只需要适度借用韦伯的一部分概念,而没有必要对韦伯的那些概念全盘接受。

我还想要补充的是,我很高兴也很兴奋地买了很多来自于中国的年轻学者的作品,这些学术作品尝试建构不受西方历史经验决定的理论。鉴于我的这本书在此方面可能具有价值,我感觉自己对这一学术领域的研究做出了一点贡献。

能否谈一下您对在中国法律史研究中运用社会科学理论的心得体会?

白德瑞:我认为,没有理论就不可能写好历史。不过更重要的问题在于,历史学家是否能够承认他们所借鉴的理论。换句话说,我不相信有纯粹经验主义的历史。历史就是解释。事实和数据并非历史,它们是历史学家展开工作的原材料。然而,理论必须被明智地予以使用。我读过的最糟糕的史学作品,是在陈述理论后收集事实以证明该理论。理论是帮助我们理解过去并得出有意义的结论的工具。我们需要在理论构建与可用证据之间循环往复。

再说一遍,理论是一种工具。我认为没有什么历史规律能适用于全体人类的历史。相反的,历史研究是一个不断探究、发现和解释的过程。理论在这个过程中起到决定性的作用,但只有当它真的有用时,它才具有价值。

在您的这本书于2000年出版后的近二十年里,英语学术界在清代法律史研究领域的主要趋势和代表性作品主要有哪些?您对其趋势有何评论?

白德瑞:我自己的这本英文专著,当时是与黄宗智和白凯(Katherine Bernhardt)两位教授在UCLA指导的学生们所写的其他一些关于清代和民国时期法律史的著作一起出版的。从那时起,这一领域的出版论著和学术会议报告论文在数量上大大增加。戴真兰(Janet Theiss)、步德茂(Thomas Bouye)、叶山(Robin Yates)、苏成捷(Matthew Sommer)、戴史翠(Maura Dykstra)等人都非常活跃。我的印象是,除了步德茂仍然专注于清代法律的性质本身外,其他人的作品大多倾向于利用法律案例来观察清代和民国的社会。黄宗智本人则更多地致力于研究当代中国的法律和社会问题。

另一个非常令人兴奋的进展是来自中国的此领域学者的涌现,他们中的许多人都在美国的大学获得了法学学位和其他专业的博士学位,如今在中国、加拿大、欧洲和美国工作。这些年轻的学者,无论他们是在美国还是在中国接受学术训练,都结合对理论的熟练掌握和前所未有的获取一手材料之便利,做出了开创性的成果。此方面的情况,可以参见中国法律与历史国际学会(ISCLH)对其会员的成果介绍。其中的一个例子是该学会创始人之一、加拿大多伦多大学历史系陈利副教授的《帝国眼中的中国法律》(Chinese Law in Imperial Eyes)一书。该书打破了西方人长久以来对中国法律的很多想象,而那些想象在十八世纪晚期和十九世纪就已产生。新一代学者在建立理论体系方面上迈出了重要的一步。尽管他们谈到了中西方两种传统之间的共同点和不同点,但其所力图建立的这种理论体系是基于中国而不是西方的历史经验。

陈利著《帝国眼中的中国法律》

您近期在做哪方面的学术研究?

白德瑞:我目前正在研究清代官僚制司法行政(bureaucratic judicial administration)可能对诸如杀人案件等重大案件之处理结果产生的影响。换言之,清代司法机关合理化的官僚制程序,是否会迫使对疑难案件的处理出现某些特定的结果,并进而排除其他结果发生的可能性。

·END·

文章来源于 微信公众号 上海书评 2021年7月18日