编者按

20世纪初清代档案的发现与应用,是清史学转型期史学中最突出的特色。其为清史研究提供新的契机,且直接促进了清史学的发展,拓展了清史学的研究范畴与领域。清代档案的发现对清史学的贡献,正反映了近代史学转型过程中,新史料的发现为史学的发展带来新契机这一重要特点。并且,也促使形成了新的史料观,奠定了包含集体合作、引入其他社科范式在内的更加科学合理的的整理与研究方法,使得清史研究更加科学化、理性化。但其发展仍然呈现出一定会的局限性,这也反映出其受时代与政治的影响是相当深刻的。

内容提要

20世纪20~30年代,清代内阁大库档案被发现并得到整理,此事轰动了学界。这不仅推动了学界史料观的更新,也直接促成专门整理研究档案的专业学术机构的诞生,更拓展了清史研究的领域,奠定了清史学研究方法,是清史学创建的基础。与此同时,史学转型亦相辅相成。这一历程充分体现出近代史学是以新材料、新方法与新问题为中心形成的。清史学的创立是新史料促动近代史学转型研究的绝佳案例。

关键词:清史学;新材料;新问题;新方法;史学转型

作者简介:庾向芳,上海对外经贸大学马克思主义学院副教授,主要研究领域为中国近现代史、中国近代史学史。

中国近代史学与传统史学的根本性质不同,它是在继承发展传统史学的基础上,吸收借鉴西方史学理论与方法,从而形成的具有中国特色的史学体系。一般认为近代史学的转型发轫于 20 世纪初,基本完成于五四新文化运动深入发展时期。这 30 年间,中国史学发生了根本性变化。民国时期的清史学是“中国近代史学的一个组成部分、一个分支……它的萌生,大体上与世纪同步”。因此,民国时期的清史学是史学转型过程中以新材料、新方法与新问题为中心而形成的迥异于传统史学的“新潮流”,并以其鲜明的转型期史学的特征,成为中国新旧史学的重要的分水岭。在这一过程中,清代档案的发现和整理起到了至关重要的作用。

20 世纪初清代档案的发现与应用,使清史有别于同一时期其他断代史的书写,是清史学转型期史学中最突出的特色。清代档案的发现与整理,自民国以来已有诸多学者予以研究,但是对于清代档案的发现与研究在清史学创建中的重要作用则关注较少,在近代史学转型视野下探究清代档案与清史学发展关系的成果更为罕见。民国时期清史学的发展同新材料的发现息息相关,在此基础上学界树立起新的史料观、成立第一个档案馆———故宫博物院文献馆,开拓出清开国史、文字狱研究、宗教史、经济史等诸多学术领域,奠定了重视档案兼及其他学科的研究方法。本文拟从上述几方面梳理新史料的发现与民国时期清史学的关系,以近代史学转型的视野观照上述变化,探讨新史料与史学转型的关联。

新材料的发现与史料观的转变

档案虽然在中国古代史书编纂中多被应用,但在修撰完毕后,多数未被很好地保存,因而“档案性质,本极可厌,在平时固已束诸高阁,听其蠹朽,每经丧乱,辄荡无复存。旧史纪、志两门,取材什九出档案。档案被采入者,则附其书以传,其被摈汰者,则永永消失”。至清代,内阁档案由于数量众多、保管不善,且定期集中销毁,损毁极为严重。梁启超清末在总理衙门见到过旧档抄本千余册,关于鸦片战争的档案就有四五十册,还有清代康熙年间中国与俄国、法国的互往文件若干。但是民国建立之后,“(外交部)是否尚有全案,此抄本尚能否存在,而将来所谓‘清史’者,能否传其要领于百一,举在不可知之数”。窥一斑而知全豹,清代档案损毁程度严重,大量珍贵档案不知所踪。

清代学者重文献轻实物的史料观根深蒂固。在注重考据的学风之下,“所有的方法及材料是内循环式的,基本上是从文字到文字,从文献到文献,间有实物的研究,也是为了佐证或者厘清文献里的记载,尽可能地将它与六经三史或与文字史料相联系,所以重视的是铭文、著录之校勘、传递源流等等,而不大留意这实物还可以告诉我们什么其他的知识。在这一个封闭的典范中,重的是功力,不是理解,重的是如何在有限文字证据中作考证与判断,而不是去开发文字以外的新史料”。清代内阁大库档案随着“八千麻袋”进入公众视野之后,新旧学者对档案价值的认识,显示了史料观念的更迭。

罗振玉是最早真正以现代史学眼光来审视这些档案的学者,不仅拯救这批档案于水火之劫难,同时也以一己之力,选出这批档案中的部分要件,编成《史料丛刊初编》。而与他同时代的一些学者,如当时的教育部部长傅增湘,在这批档案在教育部存放之时,只注意夹在其中的宋版书。此后接手罗振玉手中档案的著名藏书家李盛铎,在将档案售与中央研究院史语所时,与史语所约定:“大库档案中如检得宋版书籍残页,须交还渠。”可以看出多数学者的注意力,仍集中于具有市场价值的宋版书,残破的档案对于他们并没有多少吸引力。但是档案对于新一代的学者,诸如蔡元培、胡适、陈寅恪、傅斯年、陈垣等人来说,无异于一个宝藏,“我辈重在档案中之史料,与彼辈异趣,我以为宝,彼以为无用之物也”。在这些学者的观念中,“西洋近百年史学大进步,大半由于审定史料的方法更严密”。在“科学”大旗的号召下,他们提出要在平等的治学理念下对待一切的学术,扩展学术研究的范围。因此,清代档案的抢救与整理成为学者们突破、拓展的重要契机。

其次,这些学者多出生于19世纪末,幼年耳濡目染的是推翻清朝的反满宣传,普遍认为清代官方记录被屡屡改写,不可相信。因此清代档案可作为第一手材料校勘旧史,纠正经过篡改的清代官书实录。“明清历史、私家记载究竟见闻有限; 官书则历朝改换,全靠不住。政治实情,全在此档案中也。”瑏瑢他们普遍认为史学进步“最重要的则为直接史料的发现和利用”,“清代档案的保存,这是近代直接史料的大本营”,“《清史》编纂,此为第一种有价值之材料”。正是史料观的巨大变化,使得清代档案的发掘、整理工作成为 20 世纪二三十年代学术界的盛事,清史学也随之创立并发展。

清代档案整理研究专门机构的诞生

中国传统学术中并没有现代意义上的专门学术机构,欧美式专门研究机构在中国的兴起,始自北京大学研究所国学门的成立,进而 1928 年中央研究院历史语言研究所成立。而中国第一个档案馆———故宫博物院文献馆的创建则始于清代档案的发现与整理。该馆是从事整理、研究清代档案的学术机构,为清代档案的保护与整理作出了巨大贡献,是为民国清史学科的创建与发展的坚实史料基础。文献馆作为专业的档案馆,与国学门、史语所等学术机构同为近代史学组织化、制度化、专业化的标志,有力推动了近代史学的转型。

1925年10月10日,故宫博物院正式成立,是为中国近代博物馆事业的开端。故宫博物院成立之初,“设古物图书两馆。图书馆复分图书文献两部。以陈垣先生为馆长,沈兼士袁同礼两先生副之。主持文献部事务者为沈兼士先生。遂就宫中南三所设办公处,辟宁寿宫一带宫殿为陈列室。将宫中有关清代文献之文书物品,分类陈列公开展览。复集中宫内各处旧存档案从事整理”。1927年11月因政局变化,故宫博物院改组,“易文献部为掌故部,由许宝蘅先生担任部务”。1928 年 6 月南北统一,国民政府派易培基任故宫“博物院接收委员,组织接收委员会维持院务”。1928年10月5日,国民政府颁布《故宫博物院组织法》,规定故宫博物院设三馆两处,文献馆为三馆之一,并设专门委员会。文献馆的工作主要是档案的整理、编目、展览、储存等。1929 年 3 月,故宫博物院改组,文献馆,以故宫博物院理事张继、沈兼士为正副馆长。6 月设立专门委员会,指导职员分别整理各项档案。到1932年文献馆共有职员46位,专门委员16位。

1934年10月2日,国民政府行政院公布《修正国立北平故宫博物院暂行组织条例》,文献馆的职责修正为:“(1) 关于明清档案实录及历史物品之整理编目事项; (2)关于明清档案实录及历史物品之保管陈列事项; (3) 关于明清史料之搜集整理及编印事项; (4) 关于历史物品之分类摄影编辑事项。”馆内设二科六股:第一科,下设保管、陈列、事务三股; 第二科,下设整理、编印、阅览三股。但实际文献馆并未按此规定分科治事,而是按档案来源分组管理,共计五组:内阁大库档案组(兼管清史馆档案) 、军机处档案组、内务府档案组、宗人府档案组、宫中档案组。另设事务组,负责行政事务工作。后来又增设物品组,负责各项档案、物品的整理、保管、陈列、编辑等事项。

文献馆的主要任务是档案之整理、出版、陈列三项,因此文献馆对于档案整理的成就是多方面的。经过文献馆职员的不懈努力,至1937年“七七事变”前,“舆图之部,皆已编目,随时可以取用。外国使节照会,已按年排比。内务府档案,大部已编目。实录多已检阅择要编目。军机处档案已全加整理。全部史料,可谓已大致整理就绪”。而文献馆的整理工作也没有因为战乱全部停止。全面抗战爆发后,文献馆的留守人员在艰难的条件下,仍然坚持档案收集与整理的工作。到1948年文献馆馆藏明清档案已达500多万件(册) ,共分十三个全宗,共整理档案约100万件,编目94万件,汇编出版档案史料50余种。

文献馆在档案整理初期,本想将档案史料“辑为长编,以存一朝文献”。但是数量众多的档案待整理完毕再编长编,是一件耗时过长的工程。随时将已整理完毕的档案出版,是传布与保存这批档案的最佳选择。文献馆于是“清理所得,随时刊布,以供众览”。1928年1月开始出版专门刊登档案的《掌故丛编》,“凡有关掌故之书籍,未经刊行或外间罕见者,亦为采录”。文献馆最初整理的是宫中档案与军机处档案,因此《军机处档案目录》《史料旬刊》《清代文字狱档》《清代外交史料(嘉道二朝) 》《清光绪朝中日交涉史料》《清光绪朝朝中法交涉史料》《清宣统朝中日交涉史料》《太平天国文书》等数种书,都以宫中档案或军机处档案辑印。至 1936 年,除定期出版《掌故丛编》《文献丛编》《史料旬刊》等连续出版物之外,文献馆还出版了近 50 种档案出版物。这些出版物大致可以分为五类:第一类,关于清代外交史料,如《康熙与罗马使节关系文书》《筹办夷务始末(道光、咸丰、同治三朝) 》《嘉庆朝外交史料》《光绪朝中日交涉史料》《清光绪朝中法交涉史料》等; 第二类,关于清代学术史史料,如《清代文字狱档》《名教罪人》等; 第三类,关于清开国史史料,如《清太祖努尔哈赤实录》《多尔衮摄政日记》《清太祖武皇帝努尔哈奇实录》《阿济格略明事件之满文木牌》等;第四类,关于清代内政史料,如《清三藩史料》《太平天国史料》《雍正朱批年羹尧奏折》等; 第五类,清代的舆图,如《乾隆铜板十三排舆地全图》《清内务府藏京城全图》等;此外还有清代经济史目录《清内阁旧藏汉文皇册联合目录》等。综上,文献馆出版了大量此前人所不知,或者人们知之不详、知之不确的史料。这些新史料的发现与出版,为拓展清史学的研究提供了第一手史料。

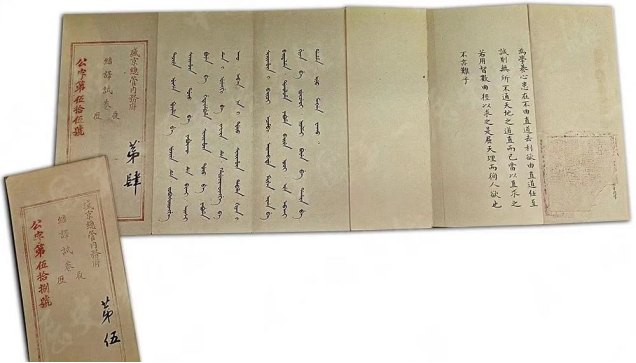

图片出处:《清代文书档案图鉴》

新材料推动清史学新领域的创设

民国取代清朝,与中国历史上任何时期的朝代更替不同,传统的社会结构、生产方式逐渐瓦解,随之而来的是整个中国的政治、经济、学术等各方面向近代转型。清朝是少数民族建立的政权,为巩固皇权统治与强制思想领域的专制,清室对于清代先世的历史讳莫如深,文字狱也超越此前各个朝代,导致清代留下的史书皆被视为不可信。此外,在清末反清的革命宣传中很多耳食之谈被当作正史大肆传播。清朝被推翻后,各类清史著述或依据野史传闻,或依据遗老之说,或因循日本人旧说,或参考耶稣会传教士著作,种种不实之言甚嚣尘上,一时间“无南北,无老幼,无男妇,凡爱述故老传说者,无不能言之”。清代档案的发现与公布,为清史研究开出了一条求真求实的研究理路。学界普遍认为“内阁大库及故宫又大量发露旧档,多珍贵之第一手史料。朝鲜实录之景印,又为研究有清三百年史实者实添极好之旁证。清史所资,独厚于往代矣”。建立在清代档案基础上的清开国史、文字狱研究、外交史、宗教史、经济史为学者所重视,学界同仁利用档案钩稽正史、细检其源,以澄清史实、正本清源。

(一)清开国史的创设

清室对于入关前的旧事曾长期隐晦,史书记载语焉不详。20世纪20年代后,学者们借助大量清代档案,对于满洲先世及清初历史进行研究,打开了清史研究的新境界,其中孟森与郑天挺可为代表。

孟森,字心史,被誉为中国近代清史学科的杰出奠基人,他对清史研究的突出贡献是建立了完整的清史体系。孟森取得的巨大学术成就,得益于大量掌握史料。1931年孟森到北京大学任职之时,“故都北京人文荟萃,公私藏书丰富,时清廷严禁的明朝官私书籍陆续出现。心史先生因弃《清朝前纪》旧刊,别于北京大学印发《满洲开国史》讲义。翌年,国立北平图书馆自日本获得朝鲜李朝实录。心史先生检阅之余,欣幸治明清史学者又获一新宝库,亦其个人生平大快事”。孟森在北京大学任职期间主持明清史料室,对清代史料的搜集整理尤为着力,“余搜集清代史料,兼任北京大学史料室事,遇有必须问世之佳史料,原有代为传世之责”。这一时期北大又购入了清内阁大库档案所藏有关明清史档案六十余万件,自 1933 年起,孟森开始对这些史料的整理、研究和刊印工作。

在掌握大量史料的基础上,孟森展开关于满族先人发展脉络的研究。他根据后汉挹娄与清室先世最早活动区域的共同地理位置,指出“挹娄之为部,当即清之祖先,所谓斡朵里部”。通过比对挹娄、金人祖居和清之祖居,认为:“金亡之日,即清始祖发生之年。由历史纪载之迹而观,直衔接无少间断,亦不奇矣。始祖布库里英雄,由金遗民受元代斡朵里万户府职,为清发祥之始。”清自认其始祖为肇祖原皇帝,名孟特穆,《清实录》《朝鲜实录》都记为猛哥帖木儿,名同音异,其实是同一个人。孟森指出清朝的子孙“宁使满洲崛起之国,不使历史上得寻其为外夷之名称”,“世竭力为之掩盖曲说,以泯灭其事明之迹”。孟森的这一研究,揭破了清室三百年来对历史的讳饰、捏造,意义重大,可观的事实有力地说明,与辛亥革命时期的观念相反,清朝君临全国是中华民族内部统制民族地位的递嬗变换,不是异民族的入侵。有清一代武功、文治、幅员、人才,皆有客观,故史学上之清史,自当占中国累朝史中较盛之一朝,从而摆正了清史在中国历史上的位置。

孟森晚年对于清代档案有更深刻的认知,“就史料论之,社会一部分素感缺乏。但现在已较易着手,因关于社会风俗人情以及民刑纠纷等等,均可以奏销册补充之。昔时刑名奏销册具存,社会风俗之史料,向来无人注意。今者整理档案,始知其重要,异日编史大可利用之也”。金毓黻评价孟森道:“孟氏尝于内阁大库红本中发见可贵之史料,如所考之朱三太子案、孙自式罢官案,皆由库本中发见确证,遂得定谳,此史料所以可贵也。”但遗憾的是天不假年,孟森的研究定格在1937年。为搜集理藩部旧藏档案中散出的《宣统三年调查之俄蒙界线图》,孟森说服北大用300元巨款购入该图,并对该图的制作进行了考证,也正是这幅图成为最后夺走他生命的诱因。日本人强行借走该图,孟森气愤至极,卧床不起,终因胃癌不治而归道山。

孟森与郑天挺先后主持北大明清史讲席二十余年,他们学术交谊颇深,关系密切,在满洲世系、清初政治与制度史研究等诸多方面一脉相承,不仅关注的问题相类,研究方法也有诸多共同之处,郑天挺由此被视为“孟森先生的传人”。

郑天挺走上清史研究道路,由整理清代档案开始。1922 年郑天挺考入北京大学国学门,师从钱玄同做研究生。1922年7月北大成立“清代内阁大库档案整理会”,郑天挺加入并参与了明清档案的整理工作。他后来回忆:“我在做研究生期间,在研究所加入了‘清代内阁大库整理档案会’,参加了明清档案的整理工作,这无论对国家、对我个人都是一件大事情,从而奠定了我以后从事明清史研究的基础。”抗战胜利后,北大文科研究所明清史料室恢复,郑天挺亲自主持,做出不少成绩。郑天挺多年治清史的经验是,“离开了历史档案无法研究历史”,“一是结合历史整理档案;二是根据档案改造历史”。奠定他清史学一代大师地位的著作《清史探微》,虽名为“探微”但研究的问题并不“微”,而是从细微之处着眼,探讨清代的政治大事,特别对清朝开国史有诸多开创性贡献。如清初三大疑案中的“太后下嫁”,将多尔衮置于悠悠万民之口。郑天挺通过对多尔衮不同称号的考证,探讨清朝开国史中的关键性问题,先后发表《多尔衮称皇父之臆测》《墨勒根王考》《多尔衮与九王爷》《释“阿玛王”》等文章。文章中大量采用中央研究院史语所、北大文科研究所藏清代档案,以及故宫博物院文献馆藏《太祖武皇帝实录》《满文老档》《清实录》等史料,证明“清初之‘叔父’,盖为‘亲王’以上爵秩,凡亲王建大勋者始封之,不以齿、不以尊、亦不以亲,尤非家人之通称”。“多尔衮之称‘皇父摄政王’复由于左右之希旨阿谀,且其称源于满洲旧俗,故决无其他不可告人之隐晦原因在。”墨勒根王就是摄政王多尔衮。上述文章一出,关于多尔衮的称号以及其人在清初的历史地位一目了然,看似只针对多尔衮的称号,实则涉及清初的分封制度和政治、军事等诸方面的问题。有学者评论道:“北京大学的明清史研究,是由孟森一手开创的。继孟森之后,郑天挺以自己独创性的研究将北大的明清史研究推向了一个新的学术高度。”

(二)清代文字狱研究的初兴

清代文字狱档的整理与出版是文献馆对清代档案整理作出的重要贡献之一,为清史学开拓了一个全新领域——文字狱研究。清末的革命者们出于“反满”的需要十分关注文字狱,“以五百万野蛮贱族高据四万万文明华胄之上,种性既判,仇怨复深。一蛮夷大长执长编以控御之,即帖帖然不敢动。左手扑之,右手抚之,天下英雄尽入我縠中,洵虏廷之好手段哉”。清朝被推翻,由于没有确凿的史料做为依据,“弛禁以后,其反动之力遂成无数不经污蔑之谈”。因此学者们希望能够通过档案还原清代文字狱的真相,“吾曹于清一代,原无所加甚其爱憎,特传疑传信为操觚者之责,不欲随波逐流,辄于谈清故者有所辩正”。

中国近代最早的学术研究机构——北大国学门,立志以“历史的眼光来扩大国学研究的范围”。1922年7月4日开始整理清代内阁大库档案,第一批整理出来的雍正间内阁抄本上谕档中包括吕留良、陆生楠、谢济世、沈在宽、严鸿逵、曾静诸文字狱案件。故宫文献馆1928年1月出版第一套专门刊登档案的丛书《掌故丛编》,第1~3册中收录了王锡侯〈字贯〉案相关档案,此后出版的《掌故丛编》《文献丛编》《史料旬刊》等专门档案丛书,均选登大量的文字狱档案。1931~1934年文献馆连续出版了《清代文字狱档》9 辑,共收录清代雍正、乾隆两朝65起文字狱的档案,取材于军机处档、宫中所存缴回朱批奏折及实录,弥补了“往者稗官野史,偶有所记而语焉不详”之弊,“于清初史志研究,盖为有趣味之贡献也”。

孟森被视为文字狱研究的奠基人,“发掘文字狱史料最大的功臣是孟心史(森)先生,他在《心史丛刊》中已指出许多路径”。《心史丛刊》收录了朱方旦案、查嗣庭试题案、王锡侯《字贯》案、蔡显《闲渔闲闲录》案。这些文章“盖无一事敢为无据之言,此可以质诸当世者也”。此后,清代比较著名的庄廷鑨案、戴名世案、王锡侯字贯案等文字狱均成为学界关注的重点。仅围绕庄廷鑨案就有朱襄廷、夏廷棫、谢国桢、杨鸿烈、周子美等多位学者撰写专论。此外,邓之诚《中华二千年史》对清代文字狱进行了列表式整理,将顺、康、雍、乾四朝82起文字狱,分案由、时期、事略、定谳、备考等五个方面,扼要地厘清了清代历朝文字狱。贾逸君《清代文字狱考略》、许霁英《清乾隆朝文字狱简表》,均以“东华录、文献丛编、清代文字狱档诸书为主”,对从顺治朝到光绪朝之间的历次文字狱进行梳理,使这几朝的文字狱一目了然。

在清末民族革命运动中,由于缺乏历史档案,并没有一部关于文字狱的历史记载。人们只能凭着想象与传说,认为“文字狱的主角们个个都是心存故国的志士,想借文字的力量来推翻满族的统治,于是满族的统治者放出屠伯的手段,罗织成许多大狱”。但是事实真相并不尽然,借助档案,清代文字狱的真实历史面貌渐渐展现:“文字狱的许多主角们不独并不都是心存故国的志士,而且相反的是道地的奴才亦有之,更奇怪的连迂腐不堪,甚至于疯癫的人物亦有之。”文字狱研究的兴起,代表清朝文化专制制度研究的开始,清史研究从最初就对档案十分倚重,这是区别于过去史学研究丛书本出发的最大的不同,同时也体现出清史学初始摆脱感性寻求理性的学术精神。

(三)清代外交史的创建

美国外交史学家戴康德曾经说过:“外交是本国政治的反映,而各以其本国的利益为基本动机。所以,外交史的研究,实与内政的研究息息相关,为一体之两面。”民国成立后由于屡次外交失败,促使学者们重视研究清代外交失败的历史经验教训。同时,中华民族的危机和边疆危机并未随着民国的建立而消失。20 世纪上半叶,俄国、英国、日本等进一步侵入中国东北、西北和西藏等地区,九一八事变、卢沟桥事变之后,中华民族陷入全面危机,学界对清代外交史的研究逐渐形成热潮。文献馆对清代外交史档案的发掘整理与出版,推动清代外交史研究学术化、科学化。文献馆的连续刊物《掌故丛编》《文献丛编》《史料旬刊》,均刊载了大量清朝前期对外关系档案。《三朝筹办夷务始末》《清季外交史料》等档案集相继出版,为外交史学界别开一条新生路。

《筹办夷务始末》包括道光、咸丰、同治三朝约40年间的外交资料,《清季外交史料》则补全了自光绪朝至清朝灭亡之间的外交档案,两部档案汇编成为学界研究清代外交史不可或缺的资料书。这些档案中的绝大多数从未公布过,甫一面世就大大刺激了中外学者对近代外交史的研究兴趣,提高了研究水平,蒋廷黻称“夷务始末的出版,是中国外交史的学术革命”。

蒋廷黻被称为“替中国近代外交史导航的人”,他的外交史研究成就得益于长期搜集整理近代外交档案。他指出:“关于中国外交的著作为数已不少。外国的著者姑置不论; 就是国人中的著者有几个不是以英国的蓝皮书,法国的黄皮书,及其他外国的材料为根据呢? 其责任确不专在著者,因为在故宫博物院发刊《筹办夷务始末》以前,除外交部的《各朝条约》以外,我国政府并无有系统的外交文件发表。私人的文集中有关外交的虽然不少,但都太零碎。兹故宫博物院有《筹办夷务始末》发表,我们研究中国外交史者始能中外材料参用。”

蒋廷黻认为此书的出版改变了过去研究外交史单凭外国文献资料片面研究的风气,学术界得以关注中国的史料文献。清代档案的公布,转变了当时学界研究外交史仅专注于旧籍、外籍的状况,进入了内外并重、中西互通的新的研究境界。

(四)清代宗教史的发轫

20世纪初,中西方交通史在西方汉学影响下,出现在中国学者的研究范畴。但学者们更多关注中国边疆、交通路线、民族关系等问题,外来宗教的研究直到被誉为中国宗教史的奠基人陈垣发表《元也里可温考》之后,才为学界看重。陈垣是清代宗教史的开拓者,他前后担任北大国学门导师并兼任北京大学明清史料整理会委员、故宫博物院图书馆馆长,先后指导北大国学门和故宫文献馆的清代档案整理。

清代档案成为陈垣缜密的历史考证中最有力的证据,为清代宗教史研究奠定了考证学基础。如1925年11月18日,陈垣为故宫博物院文献馆陈列的《教王禁约》《康熙谕西洋人》两份档案做跋———《跋〈教王禁约康熙谕西洋人〉》,勾勒出中西思想矛盾斗争的一段重要史实。天主教传入中国之后,西洋教士对中国信徒既信奉天主教又保留祭祖先、尊孔的传统,分别持支持和反对两种态度,但是罗马教皇支持反对派并制定了七条禁约,两次派使节来华申明禁约。康熙对教皇此举不满,以不准传教为抵制,并召集在京的西洋人,指示他们应对罗马教皇使节。这件事情在当时的文献中记载非常少,陈垣利用这两份档案展现了这一段重要的历史事实。另外一篇《从教外典籍见明末清初之天主教》,则应用大量的军机处旧档、奏折、上谕,乃至殿试策等档案补教史之不足,与教史相参照,正教史之偶误。陈垣认为“教史多译自西籍,故详于西士,而于中国修士或略焉”,因此“欲研究教史,则不能不参考教外典籍”。陈垣将档案与其他史料在文章中互相比较,具体考证明末清初天主教在中国的传播。20世纪20~40年代,陈垣发表了约20篇明清之际宗教史论文,开创了清代宗教史研究的新领域。

此后继承陈垣清代宗教史研究衣钵的是方豪,方虽然未入陈垣之门,但与陈垣有持续二十年的通信往来,在学术上可谓深得陈垣真传。方豪自谓:“我对历史的研究,受新会陈援庵先生影响最多且最深。”方豪的清代宗教史研究,亦步亦趋跟随着陈垣的脚步,在研究中体现大量档案、教内外典籍互见的研究方法,不仅继承了陈垣的研究方法,拓宽了清代宗教史研究的史料范围,更形成了方豪治史的特点,为清代宗教史打开一片别样的天地。

(五)清代经济史的开拓

20世纪20年代末到30年代初的社会史大论战,推动了经济史的空前繁荣,论战后学界更关注扎实的史料与具体问题的研讨。大量清代经济档案的出现促使清代经济史的创设。将清代档案应用于清代经济史研究的学者及其最初的研究成果,均出自北平社会调查所。第一批清代经济史的研究文章,刊载于该所创办的期刊《中国近代经济史研究集刊》。北平社会调查所也由此被视为近代经济史的研究重镇,对于清代经济史的研究与学科发展作出了诸多开创性贡献。

社会调查所本身并未直接参与社会大论战,但是社会调查所在进行大规模的社会调查之后,发现“研究现在中国之诸种经济社会问题和现象往往必须涉及数十年或数百年前之经济事实”。大量清代经济史档案的出现给社会调查所的学者提供了经济史研究的第一手资料,“故宫博物院的文献馆保存着前朝自雍正至宣统的军机处档案,内中藏有不少财政、金融和物价的记录。因为这些档案大部分是量的记载,所以他对于我们的研究供给了极为可宝贵的,经济史上不可少的材料”。他们对于清代经济史的研究是从抄录清代经济档案开始,从1930年始至1937年“七七事变”之前,北平社会调查所组织人员共抄录了 12 万件清代经济史档案。为了方便使用,他们还充分运用统计学方法,将档案中一些定期的、系统的、计量的政府报告和报销册进行摘录,制成统计表格,12万件档案中一半以上有统计表格;同时还设计了专用卡片,对档案实行规范化管理。由于战乱流离,一些档案原件已经遗失,这一批抄录下来的档案因此更加珍贵,相继成为中央研究院社会科学研究所图书馆、中国社科院经济研究所图书馆的“镇馆之宝”。直到半个多世纪之后,汤象龙出版《中国近代海关税收和分配统计(1861~1910)》仍采用了这些被整理过的档案中的6000件及118个统计表,足见当年社会调查所抄录保存的这些档案的珍贵意义。

北平社会调查所为清代经济史培养了汤象龙、罗玉东、刘隽等一批年轻学者,并创办了中国第一份以经济史命名的专业期刊———《中国近代经济史研究集刊》,被众多学者认为是中国经济史学发展史上的一件划时代的大事。这批年轻学者围绕清代关税、厘金、盐务、货币、铁路等事关清代经济的重要问题,发表了一批在国际上产生影响的文章瑖瑩,均以扎实的史料做基础和严谨的行文论证著称。同时他们探索了“从大处着眼、小处下手”的专题式研究方法,为此后的清代经济史乃至中国近代经济史研究奠定了研究规范。

史料整理与史学方法的科学化

20世纪20年代,科学精神对史学产生了重要影响,清代档案的发现成为促进史学科学化的直接因素。清史学的研究方法不仅有传统治学方法的总结和更新发展,同时也吸收和借鉴了其他社会科学的研究方法。这种研究理路,成为转型期史学传统与现代史学相互联系的一个具体表现。

(一)档案整理的科学方法

梁启超曾总结欧美史学进步的原因:“近百年来欧美史学之进步,则彼辈能用科学的方法以审查史料,实其发轫也。”档案整理方法的逐渐科学化,折射出近代史学逐渐走向科学化的步伐。

中国传统史家虽然重视对史料的搜集和整理,但是关于档案的收集整理并没有专门的学术机构承担。此前罗振玉也曾经想凭借一己之力,对手中的清代档案进行整理,但是大规模的档案整理,终非个人能力所胜任。罗振玉曾经感慨:“检理之事,以近数月为比例,十夫之力约十年当可竟。”当面对“国史之整理,与本国地理之裁订”这类需要大规模协作才能完成的学术项目时,学者们深刻认识到专门学术机构的重要性与必要性。“历史学和语言学发展到现在,已经不容易由个人作孤立的研究了,他既靠图书馆或学会供给他材料,靠团体为他寻材料,并且须得在一个研究的环境中,才能大家互相补其所不能,互相引会,互相订正,于是乎孤立的制作渐渐的难,渐渐的无意谓,集众的工作渐渐的成一切工作的样式了。”

北大国学门的成立,开启了以学术机构为单位的研究范式,对于推动近代学术沿着科学化专业化道路发展起到了开创性的作用。国学门在1922年5月成立了内阁大库整理档案会(后改称明清史料整理会) ,专门负责整理及研究内阁档案。以国学门研究所、史学系、中国文学系的教职员为主组织了整理档案学会,同时将史学系的学生组织起来,先后有52位学生参与了档案整理工作。

1929年史语所的清代档案整理由傅斯年亲自领导,在内阁档案整理工作中实行了集众式的方法。史语所学者按照不同的研究方向分为三组,第一组的任务即“整理明清内阁大库档案,为本组之集众工作”。这种集众工作由专家牵头群策群力地进行。史语所成立了“明清内阁大库档案编刊会”,由陈寅恪、朱希祖、陈垣、傅斯年、徐中舒任编刊委员。1929年9月,史语所招雇有一定文化程度的书记10人,工人19人,由徐中舒负责分成6组展开工作。

大规模的档案整理,古代并无成法可借鉴。关于档案整理方法的确定,再次显示出学术机构群策群力的优势。整理档案会汇集北京大学文、史、哲等文科系的学者,经过讨论,制定出中国档案史上有记录可查的第一次科学的整理方案。整个整理工作分为三步:“第一步手续为分类及区别年代;第二步手续为编号摘由;第三步手续为报告整理成绩,研究考证各重要事件,及分别编制统计表。”在此基础上,国学门导师、档案整理会主席陈垣,总结了北大国学门整理档案的经验,提出了档案整理八法,即“分类、分年、分部、分省、分人、分事、摘由、编目”。这八法是近代档案整理工作的奠基性理论,是国学门及此后参与整理清代档案各学术机构的指导方针。北大国学门对清代档案的科学化、集众式的整理方法,实为一大创举,影响深远。史语所等学术机构根据所藏档案的特点,借鉴、吸收北大国学门的经验,不断完善与改进档案整理的方法。史语所的档案是“八千麻袋”中破坏最严重的部分,根据其中破碎者居多的特点,史语所制定了七步整理法:第一步:去灰;第二步:铺平;第三步:分类;第四步:捆扎;第五步:理碎;第六步:装潢;第七步:钞副。为了保证档案整理高效、科学地进行,还制定了《历史语言研究所第一组第二工作室规则》,颇具现代科学化管理制度的轮廓。在现代化的档案整理规则下,各学术机构整理档案工作迅速取得成效。北京大学国学门从1922年7月4日开始至1924年,已经将六十余箱及三千余麻袋杂乱材料,大致整理完毕。中央研究院史语所到1930年9月,仅用一年时间就完成了档案的初步整理。

(二)清史学研究方法的科学化

随着西方实证主义史学方法的传入,史料范围不断扩充以及对档案价值的高度认可,清史学研究中考据作为一种基本的科学方法被广泛应用。像孟森、陈垣等学者把考据学的范围扩展到了清代先世史、文字狱、宗教史的研究领域。同时在研究中将档案作为第一手材料,与不同种类的史料进行对比考证,解决此前清史学研究中的难题,极大地拓宽了清史研究的领域。

经常被视为旧派学者的孟森,其考据虽脱胎于乾嘉学派,却并不拘泥于此,对传统史学的考据方法的应用,范围之广远超所谓旧派学者。孟森所谓“史自史而史料自史料,不偏废亦不可求全也”的史料观,与当时流行的“史学就是史料学”有所不同,但是他对史料与史学之间的作用与转换关系,今天看来不仅不旧且具有远见卓识。他废掉《清朝前纪》而另成《明元清系通纪》,可以给予后学一个重要启示和模范:史学研究必须有日新又新追寻新史料的工作精神。

陈垣是具有开创性意义的新历史考据学大师,他的清代宗教史研究建立在扎实的档案基础上。如《雍乾间奉天主教之宗室》对于苏努诸子的叙述,大量运用故宫博物院文献馆藏的档案补充文献之不足,进而纠正现存文献的错误。苏努是清太祖努尔哈赤四世孙,他和他的八个儿子都是天主教徒。后来苏努父子获罪被削籍,因此在《宗室王公功绩表传》中无传。苏努父子的事迹在教会史中虽有记载,但是因为西方人对中国的各种制度不了解,多与史实不相符合,如《圣教史略传》《天主教传行中国考》关于苏努的世系均有误。陈垣根据文献馆藏雍正未刊朱批谕旨档案,证明了康熙末年苏努仍为贝子,康熙六十一年( 1722) 十一月康熙崩,苏努始封贝勒。而关于苏努父子如何获罪,也对雍正实录、上谕、内阁上谕八旗中关于苏努之罪状条举缕析,证实苏努父子获罪之原因并非《燕京开教略》中所言苏努诸子奉天主教,而是因为“苏努曾助胤禩谋继立,大为雍正所忌,实为获罪之唯一原因”。有学者称,陈垣对清末民初的中国基督教史研究,可以说是“现代意义上的学术研究”。这种现代意义,应该是陈垣为清代宗教史带来的研究方法与应用材料的先进。

20 世纪西方各个社会科学门类的发展,为史学的发展创造了条件。“现代的历史学研究,已经成了一个各种科学的方法之汇集。”史学研究以社会科学的研究方法做辅助,在清史学的一些领域中表现尤为突出。比如在清代经济史研究中,广泛借鉴和应用经济学、统计学、数学的研究方法。北平社会调查所的学者认识到,“经济史是一种‘骑墙’的研究,一方面牵扯到纵的历史,而一方牵扯到横的经济社会各方面。史事的批判与资料的审定需要比较放大的眼光,现象和问题的分析复需要经济法律统计等科的知识,非比一种普通的单纯的研究”。基于此,研究经济史的方法必然要与其他社会科学的方法发生联系。社会调查所的学者在清代经济史研究中,运用了应用经济学、统计学、数学的方法分析,像《川盐官运之始末》《民国以前的赔偿是如何偿付的》《光绪朝补救财政之方策》《道光朝两淮废引改票始末》等文章,通过对档案进行分类与归纳,运用大量统计报表,对清代经济诸多问题进行梳理与定量分析。这种研究模式使“经济史研究不再止步于现象描述,而成长为西方经济学、统计学等社会科学影响下的新式学科”。这种以经济学为基础的清代经济史研究“范式”,对此后中国近代经济史研究产生了深远影响。

结语

民国时期清史学作为百年清史学的第一步,与其他朝代的断代史相比,并非显学,但“清史研究就是历史学科出现的一种新趋向”,能够代表近代史学转型的发展方向。清史学在20世纪上半期的发展理路与近代史学转型的过程高度契合,是由新史料、新问题、新方法等共同推动创建并发展起来的学科。

第一,清代档案为清史学的发轫提供了基础。因清代档案的发现而展开的整理、考证、刊布,直接促进了清史学的发展,也拓展了清史学的研究范围、研究领域。清代档案的发现对清史学的贡献,正反映了近代史学转型过程中,新史料的发现为史学的发展带来新契机这一重要特点。有学者曾经评论,“离开了新史料的发现,史学的发展也就极为有限”。而新史料则成为20世纪二三十年代中国史学的“关键词”。

第二,随着清代档案的发现,新的史料观逐渐形成,在整理清代档案的过程中,科学的整理史料的方法逐渐完善。在整理与研究档案的过程中形成了与传统史学迥异的集众式工作模式和研究方法。清史研究方法率先出现以档证史的研究方法,同时将社会科学其他学科的方法引入清史研究,这种学风对此后的史学研究影响深远。由此可以看出,新史料出现的意义不仅局限于史料本身,它还有利于改变史学观念,推进近代史学的科学化进程。

第三,清代档案为清史研究提供了大量第一手材料,澄清了此前学界以及普通民众对于清代的种种不实传闻,使清史学研究从最初的带有或褒或贬的感情性评议,逐步趋向学术性探讨,理性精神逐渐张扬,清史学科的意识逐渐清晰,学科建设逐渐走向科学化。这乃是清代档案推动清史学发展至关重要的作用,也反映出近代史学是在新史料的基础上逐渐走向科学化的演变特点。

同时应该注意的是,新史料的发现虽然对民国清史学诸多新领域起到了开创性作用,但此后这些领域在民国时期并未结出累累硕果。究其原因,一方面可以看出清史研究在民国时期一直处于不古不今之学的境地,清史研究队伍后继乏人; 同时也从另一个角度反映出 20 世纪上半叶清史学与政治的密切关系。20 世纪的中国时代风潮迭变,反满、革命、反帝、爱国、救亡、图存等等政治因素都给近代史学打上过深刻的烙印,民族观念与时代危机之间始终有着无法协调的矛盾,清史学的文字狱、外交史、经济史等研究领域的开创均以致用为目的,在刚刚形成开创性成果之后,因无法再满足时代的需求而不能持续深耕,学者们转而投入为现实与时代服务的新研究领域。回顾20世纪的清史学不能忽略的是学术研究背后的政治与时代因素,这也应该是转型期的近代史学的另外一个突出的特点。

原文来自微信公众号:档案学家的日常 2021年9月14日

原文链接:https://mp.weixin.qq.com/s/RunWSoxnZDDaRP4NQmELqQ