青岛“掳获书籍”在日本的流布

刘群艺

刘群艺,北京大学经济学院副教授。研究方向:东亚经济史与经济思想史。

内容摘要:日本在1914年侵占青岛之后搜刮了德国殖民官方在当地所藏的几乎所有的书籍和图文资料,这批文献总称为“掳获书籍”。日军自1920年4月至1922年12月将其全部运回日本,并分配给国内相关军事和教育机构。本文通过档案史料梳理了这批文献被掠夺的经过、分配原则与方式以及在日本流布的现状,认为由于现存文献的收藏地较为分散,数字化形式的事实返还较为可行。

关键词:掳获书籍 青岛 战时资产返还

1914年11月,在日本侵略者攻陷青岛的前夕,德国占领军开始销毁可能成为日军战利品的一切物品。除了大炮等军资之外,殖民政府的官方文书、地图、印制的邮票,甚至食品都毁之一炬。德军认为,除了这座城市本身以外,战后的日本人得不到什么值得炫耀的战利品[1]。但是,日军还是在这座似乎被焦土战略摧毁的城市中发现了宝藏,这其中就有近3万本德汉书籍[2]以及超过5千份的图文资料。这批文献在1922年日军交还青岛之前被全部运往日本本土,至今分散保存在大学、研究所与官方机构中,统称为青岛“掳获书籍”[3]。

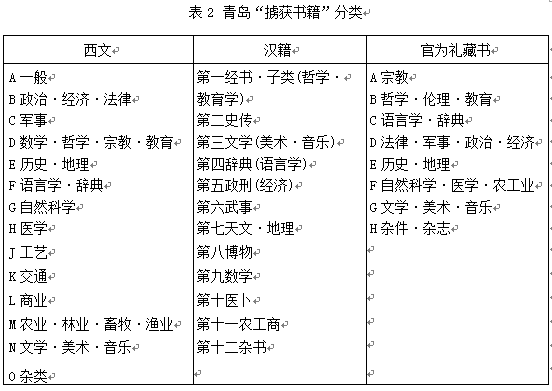

这批文献资料的年代从17世纪至20世纪初,无论是西文图书还是汉籍都有珍本,甚至是孤本。从内容看,西文图书包括人文社科以及自然科学门类,而汉籍则在经、史、子的分类之外,分列美术、音乐、博物、数学、农工商等类。除图书之外还有80馀种德文、英文与法文杂志和报纸,以及数量众多的地图与设计图。无论是对于中国、日本和德国的近代史,还是殖民史、地域史、中外交流史等等众多的专门史研究学者来说,这些资料都是不可或缺的一手文献。单单从文献史角度来看,虽然最初的来源可谓远涉重洋,在到达第一目的地之后,又汇集当地汉籍,跨海到第二目的地。历经多场战争与自然灾害,这些文献仍然能保存完整的目录原本,分布状态也较为明晰,为文献返还与国际合作研究提供了各种可能性。可以说,这在中外文献史上都极为少见。

这批“掳获书籍”的保存状态较为理想,可惜的是以这批文献为对象的中外研究还不够深入。国内学者由于更多关注抗战时期日本对中国文献资料的掠夺,对一战时期的文化侵略并没有较为详细的描述。王聿均等学者对于抗战时期个案或综述性的研究构成了侵略史中的一个独特领域。这些研究关注与军事侵略行径不同的文化掠夺,注重其长期后果[4]。严绍璗先生的《汉籍在日本的流布研究》(江苏古籍出版社,1992年)是较早关注中国文献典籍被劫运到日本的专门著作,书中辟出一章讲述“二战期间日本军国主义对中国文献典籍的劫夺”,其中列举了中国文献文物被掠夺的实例以及公私两方损失的书籍、字画、碑帖、古物的数量。书中还介绍了日本汉学家对这一军国主义行径的不同态度,丰富了研究的视角。可惜,严先生的研究也缺少一战期间的章节,研究的对象也多限为“汉籍”。在数量较少的涉及一战时期的研究中,唯一被提到的就是这批源于青岛的“掳获书籍”。马密坤等人文章中转引了这样一段话:“1914年,日军从胶州图书馆和德华大学图书馆劫掠2.5万册图书,其中大部分被运往东京帝国大学图书馆,这些图书后来被编入《虏获文件和图书目录》。”这段引文纠正了原出处的地点错误(误写为大连和旅顺),但也是语焉不详。

相比之下,日方学者对此主题的研究较为广泛,也对青岛“掳获书籍”有一定的专门研究。松本刚的专著《掠夺的文化》[5]从大阪经济大学向复旦大学的赠书写起,较为详尽地回溯了战争期间侵略者对图书文献的戕害与掠夺,其中日本不仅是掠夺中国以及其他亚洲国家文化资产的侵略者,也是二战后美军占领者对其进行文化掠夺的受害者。书中转引了安达将孝的论述,对青岛“掳获书籍”的来龙去脉做了一个简要的梳理[6]。金泽大学的持井康孝与志村惠较早开始专注“掳获书籍”主题,他们曾经先后在2005-2007年与2010-2014年完成了两项日本学术振兴会基础研究课题,第三项课题正在进行中。三项课题的主要内容都是对这批掳掠书籍的现存状况进行普查。由于课题还在进行中,对于这批文献的流布过程还尚未形成较为清晰的研究成果,而且对于现存的档案资料也欠缺系统的整理和利用。

基于以上的先期成果,本文将从掠夺、分配、流布以及返还四个环节入手,对这批一战期间具有显著代表性的被掠文献进行较为系统的回溯性研究和可能的现状分析,利用日本亚洲资料中心公布的日本防卫厅防卫研究所战史室所藏“大正八年以后青岛掳获书籍相关”档案,揭示德日占领青岛时期的文化侵略与殖民本质,以期促成这批珍贵史料的事实返还。

一、掠夺

对于这批文献资料的掠夺过程并没有详细的史料记载。志村惠在《日德战争与青岛掳获书籍》一文中引用了这样一段文字:时任军医部长的中岛视察野战医院,在其中的图书室驻足良久,特别垂涎于所收藏的德语医书,但因为书籍为私人所有,并没有随意夺取。德军院长费尔斯坦(日文音译)博士看出端倪,主动提出赠书,以感谢日军宽大之恩。当然这个故事还有另外一个版本,说这个德国医学博士因为行李众多,无法带回国,所以将书籍慷慨相赠[7]。引用者用这个插曲来说明当时日本人对德语书籍的热衷与渴望[8]。但放在此处,似乎有误导读者的可能性,即日军占领青岛以后,所得资料为德军所赠。

实际上,日本对中国文物文献的掠夺战略从甲午战争就已经开始蓄谋[9]。松本刚的专著就引用过时任宫中顾问兼帝国博物馆长的九鬼隆一向政府和陆海军高官呈送的《战时清国宝物搜集方法》,一共九条要旨:

第一、本邦文化之根底,与支那、朝鲜有密切之关系,于明了我国固有之性质,有必要与之对照。故搜集大陆邦之遗存品,乃属学术上最大之要务;

第二、本邦实可称为东亚之宝库。支那、朝鲜历代之古物,亡于本国而存于我者实伙。今若更充实之,则至于东洋之宝物,其粹钟集于本邦,以夸示国力,为东洋学术之据点,以雄进国产。此诚所谓发扬国光,平时自当利用一切之机会,不可不计其实现也;

第三、战时搜集之便,在于得到平时不能到手之名品;

第四、战时搜集之便,在于较之平时,可以极低廉之价格得到名品;

第五、战时搜集之便,在于较之平时,可以解决搬运沉重物品之方法;

第六、战时搜集之要,在于防止名品之灭亡。战争致宝物破坏湮灭,各国皆然,然无过于古来支那者。且名品之保存,亦为世界所必要。故战时搜集于此点最为有益;

第七、战时搜集,有平时不能实施之探险之便宜;

第八、于战时搜集名品,则伴以战胜之荣誉,可存千岁之纪念,足以大力发扬国威;

第九、于慎重处理收买上,战时之收集毫无可归于国际法之通义之所。[10]

可以看出,日本将战时掠夺中国与朝鲜文物的行为定位于增强国家文化实力的必要之策,而且对于战时的行径毫无顾忌,大肆宣扬战时掠夺的便利。在此要旨之下,九鬼还具体提供了搜集方法,即由陆军大臣或者军团长(司令官)指挥,士兵协同,将搜集到的宝物先汇总到兵站,然后再运往日本,收藏于帝国博物馆。从甲午战后直到抗战结束,日军在中国掠夺文物典籍的方法基本与此类似。

虽然有此掠夺秘籍,但日本在之前之后公布的诸多战争相关的法律法规,还是认定战时掠夺公文和书籍等资料是违法行为,这与一般国际公约的原则相同。例如1882年颁布的《战时宪兵服务规则》与《征发令》、1908年的《陆军刑法》、1929年的《资源调查法》、1938年的《国家总动员法》和1941年的《敌产管理法》等等,都有相关条款。不仅如此,法规还规定:战时的低价购买也有掠夺之嫌疑,也应归为侵略行径,其获得物应该返还[11]。这在二战以后日本向美军要求返还日本的文献资料时,都作为法律依据提出过,而日军在一战和二战中作为侵略者的行为显然违背了这些法律条款。

1914年11月7日,日军在占领青岛之后向德军提出了“开城规约”,其中第一条与第六条就明确提出要求接收青岛的图书与公文:

第一条,青岛要塞与胶州湾内外的堡垒、炮台、军旗、兵器、弹药、官有建筑物、马匹、交通通讯物件、港口、码头及一切水面建筑物等一切军用物资,图书、给养、官有财产与德国船只应当保留在现址,并让渡给日军。

……

第六条,属于陆海军的处置性文件、普通行政事务公文以及会计相关的文件的让渡事务细则按照本规约的附录进行。[12]

附录的第一条规定图书的接收由日军设立的军事委员会负责,而公文的接收归于另外的行政委员会。

在日本防卫厅防卫研究所战史室所藏“大正八年以后青岛掳获书籍相关”资料中[13],日军在占领青岛后共搜集到26260册书籍,在1920年3月又补出一个《掳获书籍追加目录》[14],增加了799册书,到1922年最后的《掳获书籍订正目录表(誊写目录及欧文目录)》中,书籍总数增加到27380册。这与获得这批书籍的日本国内机构所藏《掳获书籍及图面目录》(以下简称“《目录》”)的数量契合,占可知青岛各个来源机构当年藏书量的近80%(参见表1)。

资料来源:1.Minerva:Jahrbuch der gelehrten Welt,转引自志村惠:《日独戦争と青島鹵獲書籍》,《独文研究室報》2002年第18号,第17-32页。2.日本亚洲历史资料中心C08040313200,《大正八年以降青島鹵獲書籍に関する件》。3.京都大学附属图书馆《鹵獲書籍及図面目録》。

除了《目录》中的书籍以及丢失或损毁的部分之外,还有相当数量的书被4000多名德军俘虏带到了日本。这些书随同德军俘虏收藏在日本各地的俘虏收容所中,例如德岛县鸣门市坂东俘虏收容所图书室的藏书量在1918年就达到近6000册,其中一部分确知来自胶州图书馆,坂东的德军俘虏还仿照胶图制定了图书室规则[15]。这批藏书一部分在德军俘虏被遣送回国时带到德国,剩馀的书则留在当地,分送给了德国人学校(横滨)和神户救援委员会等处。除去这部分流散的书籍,可以说日军在青岛几乎搜刮了可以得到的所有德国官方藏书。

资料来源:日本亚洲历史资料中心:C08040315300,《大正八年以降青島鹵獲書籍に関する件》。

这批青岛“掳获书籍”除表2所列类别外,在《目录》中还有各种非正式出版物,其中值得关注的是当时的各国各地区法律法令集,显现出德国殖民政府对于在青岛这个“模范殖民地”进行法令制度革新的决心。这些文献包1895-1906年各年度的《香港法例集》(The ordinances of Hong Kong in-cluding proclamations and orders in Council for the year)、日语的《治罪法草案注解》(第1-5编)以及多本清朝法律法令,再加上数量众多的西文法律印刷物与专业书籍,堪称19世纪末20世纪初法律史研究的一个经典文库。这些法律专业书籍现多收藏于京都大学。

文献中还收有德占青岛期的《地址簿》(Adressbücher),确知现存状况后,可以补充已故德国汉学家马维立教授的同类文献收藏,完成其遗愿[16]。

更为日德两国所重视的是其中的官为礼藏书。官为礼原名为WilhelmCohn,具体信息不详。1904年7月23日《德华汇报》中有一则消息,称“根据在舍恩贝格去世的作家威廉·孔恩的遗愿,其收集的德语语种的中国研究书籍在胶州(青岛)展出,并在展出后留存青岛供人使用。”从其藏书来看,此人应该是19世纪末20世纪初的汉学家或东亚学家,藏书中有其亲笔签名“官为礼(Cohn-Wi-Li)”,藏书票缩写为“W.C.”。藏书中可确认出版年代的最早为1611年,最晚的是1908年。而根据新闻,此人应该是在1904年7月之前就去世了。对此,持井康孝教授认为可能其中混杂有其他来源的图书[17]。官为礼藏书无一例外为关于中国或东亚的专门论著或译著,有德、英、法、葡以及拉丁语,还有若干册日语图书。在“H杂件”分类中有署名为“北京传教士”的1780年出版的法语版《随笔》第一至第十卷,还有1898年西文版《中国及日本资料出版目录(历史·地理·人类学·旅行·语言学·艺术·地图)》等书籍。藏书中有多册珍本古籍。例如现存于东京大学中国思想文化学研究室中的《广州杂志》(The Canton Miscellany)1831年第2、第4与第5期,日文目录中翻译为《广州漫录》。此为英国东印度公司在澳门印刷的英文杂志,一共出版了5期。国家图书馆现收藏有第1至第3期,收为“珍稀原始典藏档案合集”,并曾在《稀见近代英文期刊汇编》(许海燕选编,国家图书馆出版社,2010年)中影印出版。

通过表2可以看出,这批书籍单单从涵盖的门类来看都可谓蔚为大观,迄今为止进行的文献普查也确实发掘出众多珍贵文献。待其具体书目、出版年代与版本等信息进一步确认后,其文献价值将无疑会更加凸显出来[18]。

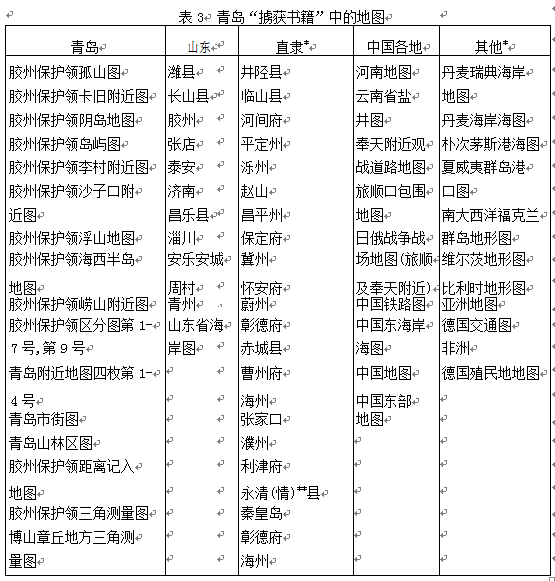

除了书籍之外,还有5133张地图以及机械和建筑设计图。其中地图的种类最为丰富,以青岛地区以及周边的地图最为详细,此外还包括了当时山东与直隶省的几乎所有地区的地图(参见表3)。这些地图的来源较为复杂,除了海军部、陆军部和总督府等德国军方机构之外,还有德国殖民协会、英国海军部、日本领事馆等等。设计图中则除了机械类和军舰图纸之外多为建筑图纸。这些图纸分门别类,包括总督府建筑、总督官邸、医院、兵营、警察署、屠宰场、法院、学校、教会、林务所、观测所、崂山疗养院、将校俱乐部、仓库、码头、港湾、灯塔和其他土木建筑,基本涵盖了当时青岛德占区的主要基础设施。这些图文资料并没有分配给学校,而更有可能为日本军方收藏[19]。

资料来源:日本亚洲历史资料中心:C08040316200,《大正八年以降青島鹵獲書籍に関する件》。

说明:∗省略了部分难于辨认的地名,∗∗括号中疑为原文错字。

除了书籍与图文之外,日军还搜集了德国殖民政府的人事档案,共380人件[20]。其中民政部档案128人件,后追加10人件;幕僚14人件,后追加11人件;法院3人件;筑城部3人件;兵器厂2人件;土木部138人件,后追加8人件;土木部第一科港口建设部6人件;土木部第二科14人件;土木部第三37人件;卫戍营修缮科3人件;林业署1人件;卫戍管理科1人件;屠宰场1人件。这些人事档案都列明了人名与职位,藉此可以明了德占期政府人员构成与机构设置。

在“开城规约”中,日军要求德军提供政府的会计文件。这部分资料也附在“掳获书籍”中[21],包括现金账、工资账、政府各部门(例如医院、卫戍营)支出账和实物账等。除此之外,资料中还包括德国殖民政府与企业签订的合同以及政府的资产事项[22],例如与亚细亚火油公司(Asia Oil Co.)和标准石油公司(Standard Oil Co.)签署的仓库与储油运油设施建设合同,与西门子-舒克特公司(Siemens-Schükert Werke)签署的码头建设合同,上海与青岛间海底通讯电缆追加费用条款、与亚细亚火油公司-标准石油公司-冯·卡洛魏茨公司(Von Carlowitz Co.)合建铁路事宜,山东铁路公司的土地与建设条款,山东铁路公司土地与建筑物出资证书,1914年8月山东铁路公司资产负债表,1914年8月山东铁路公司股权证书,以及山东铁路公司持股的山东矿山的账目等等。

实际上,青岛图书馆现存殖民期遗留的英文、德文与法文书籍约1万册。根据青图研究人员的介绍,这些书籍与“掳获书籍”来源不尽相同。其中英文书部分源自胶州图书馆与当时的学校,但更多为私人藏书和商会等民间组织藏书;而德语书籍多为教会持有的宗教图书,还有少量的科技书籍[23]。青图的西文藏书出版年度自17至20世纪,以20世纪初的文献为主,多为人文和社会科学类的文献,包括宗教、政治、经济、文化等,也有自然科学书籍。青图收藏的日文资料则远较“掳获书籍”的日文资料丰富,现藏有约2万册日文文献,多为日军两次占领青岛后所遗留。这些日文资料无论是从涵盖的内容、文献形式,还是从出版时期来看,都颇为多样化,而且其中有不少孤本与珍本[24]。可以说,青图的书籍图文资料与“掳获书籍”可以互为补充,两者如果能合为一体的话则必将成为青岛德占与日占期不可多得的史料库。

二、分配

青岛“掳获书籍”相关资料的整理始于1919年(大正八年),这也是中国国内掀起反对《二十一条》的抗议浪潮、要求收回青岛的年份。日军在1914年占领青岛时开始搜集书籍与图文资料,1915年注意到青岛文献的价值,到1922年12月第一次归还青岛前将书全部运送完毕。左右这一过程的除了前述甲午战争之后的文化侵略意图之外,还有来自日本国内的诉求的推动。在这两种动力驱使下,日军也从最初单以搜集和将其用于军方的企图,转变为按照书籍种类分配到各个国内机构和大学,兼顾军用和民用。

日军在青岛“开城规约”中明确要求德军让渡书籍、图文以及政府运营的会计文件,这应该说是秉承了九鬼隆一的搜刮要旨。一战期间,日本正处于从明治义务教育普及期到提升中学教育水平与增设大学的时期,图书资料特别是西文资料就尤其显得宝贵了,战争期间与战后的资金短缺与文化交流不畅更加剧了这一需求[25]。对德文资料的热衷还来自从明治后期就盛行的模仿德国的政策导向[26]。19世纪80年代以后日本实施的关税保护政策,20世纪初期工场法的引进,都可以说是受到了德国历史学派的影响[27]。李斯特著作的日文译者大岛贞益[28]发起成立了国际经济协会(1890),倡导国家主义和保护主义思想。另一个传播新历史学派的组织———日本社会政策学会(1896)则直接以德国的同名机构为范本,其创立者金进延与福田德三均求学于德国。在这种国家主义的思想与政策热潮中,东京大学就明显倾向于德国学术界了,这与早先成立的宣传自由主义思想的庆应义塾形成鲜明对比[29]。

现在可知最早提到青岛“掳获书籍”的档案时间是1915年12月10日。1922年5月19日,东北帝国大学校长小川正孝给陆军大臣山梨半造写信,说明其所在的大学希望获取的青岛书籍资料的大类。小川在信中提到,他曾经在1915年12月10日给青岛守备军司令写信,希望得到胶州图书馆的部分书籍,因为这些书籍与大学开设的课程密切相关。此后在1920年1月日,小川还因为同样的要求分别给陆军大臣和青岛守备军司令官写信[30]。也就是说,在日军占领青岛一年后,日本国内大学的学者就得知了胶州图书馆的藏书信息,并向日军提出获赠请求。但是之后小川再次请求赠书,说明之前的请求并没有得到满意的回应。从官方的说法我们可以得知,1919年月25日,青岛守备军民政官回应东京帝国大学11月27日要求获得守备军保管书籍的照会[31],内容为“调查洋汉书籍”[32];1920年2月20日“欧发第号通牒”开始具体介绍“掳获书籍”的整理情况,为“处理中”[33];1920年2月27日和3月11日,“欧发第48号”青岛守备军陆军参谋长向西兵库给山梨半造发出照会,提出“掳获书籍分配”相关事项,同年4月1日,又发出“掳获书籍追加目录”,开始转运书籍资料[34]。

1920年7月9日,松山高等学校的校长由比质向山梨半造写信,要求获赠书籍。这所学校就是在新教育政策下于1919年新成立的7所国立高中之一[35]。松山在信中写道:“本校正值新设之际,急需图书类整备,然而预算受限,且物价腾贵,图书类购入异常困难……汉文西文书均可。”[36]前文所述的东北帝国大学校长则根据学校的专业设置,要求获赠数学、物理、地理、医学、建筑学、机械工学、农学、民俗学和天文学等门类的书籍。此外,东京帝国大学等高等教育机构、东亚同文会等民间团体也都表达了获赠要求[37]。

青岛守备军司令部原先制定了保守的“掳获书籍”分配原则[38],具体内容如下:

1.德华高等学堂藏书留置青岛,以备之后设立的专门学校以上级别的教育机关使用;但是,其中大部分西文书与过半的中文书依东京帝国大学文学部教授宇野博士[39]请求,寄赠东京帝国大学;剩馀中文书中的三分之二寄赠京都帝国大学;

2.其他与山东或青岛相关的书籍留存青岛;

3.官有中文书种类繁杂,多为与山东相关的内容,参考价值较低,全部留存青岛;

4.官为礼藏书为中国研究的上好资料,如分割,价值将大减,因此全部寄赠东京帝国大学;

5.官有西文书与胶州图书馆藏书将进行分配,基本原则是支持大学的学术研究;地域研究资料应归属于政府机构;通俗读物寄赠一般学校。

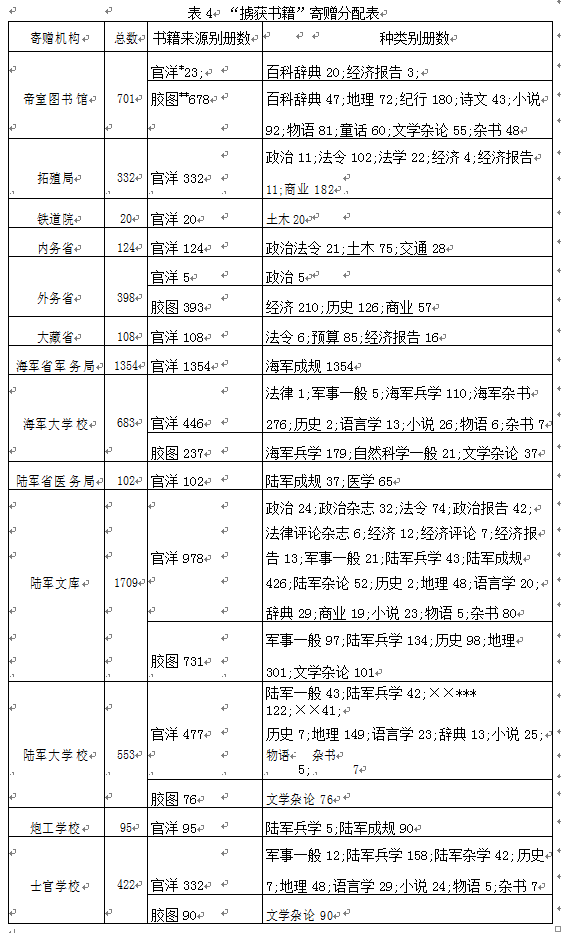

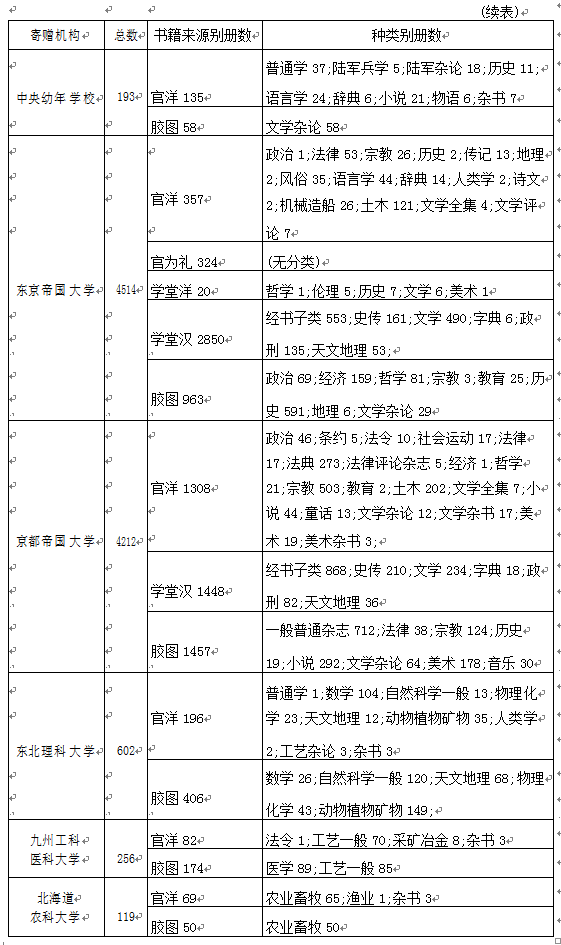

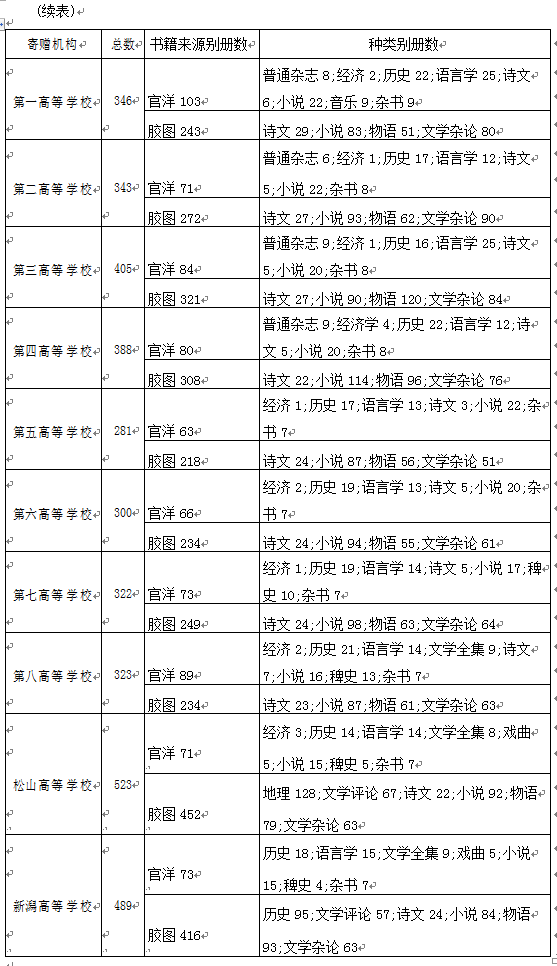

在分配过程中,除原先留存青岛的书籍因为局势变化也全部运往日本以外,其馀书籍的处置基本符合以上要旨(参见表4)。

资料来源:日本亚洲历史资料中心C08040313800,《大正八年以降青島鹵獲書籍に関する件》。

说明:在不影响理解的前提下,寄赠机构名称使用日语原文。∗官洋:官有西文书;∗∗胶图:胶州图书馆;∗∗∗×:无法辨认。原档案中的总计册数与分类册数有不符之处,照录。

三、流布

之后,“掳获书籍”陆续运往日本。1920年9月8号,旧制松山高等学校收到了其中的384本书,这与分配表中的数字不符,可能是因为后来又在分配表中增加了水户高等学校,从而减少了其他高等学校的寄赠量[40]。1922年7月,京都大学的图书收藏记录中可见这样一条备注:“为纪念日德战争,青岛守备军司令部寄赠掳获书籍3226册。”北海道大学在1922年10月5日收到304册书籍。可见,虽然青岛驻军在1920年就制定了分配计划,但运送过程是陆陆续续展开的,中间也有一些变数。

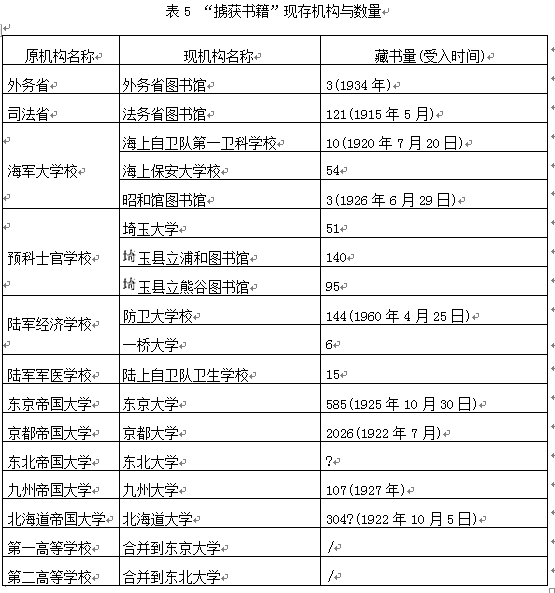

为确认“掳获书籍”的现存状况,持井康孝课题组进行了全面的问卷与现场调查,现仍在进行中(参见表5)。

资料来源:持井康孝:《“青島鹵獲書籍”の復元と清末民国初における独英の対中国文化接触に関する比較研究》,https://kanazawa-u.repo.nii.ac.jp/?action=pages_view_main&active_action=repository_view_main_item_detail&item_id=34733&item_no=1&page_id=13&block_id=21(下载于2018年1月1日)。

从表5中可知,至今可以确知的“掳获书籍”为5000馀册,为原总数的五分之一。随着调查的进一步展开,藏书量很有可能会继续增加,例如得到大量寄赠的东京大学以及保存残置书籍和图文资料的军方机构都是可能的新增数量贡献者。持井康孝研究组估计总数应该在9000册左右。

京都大学的“掳获书籍”分藏于中央附属图书馆、吉田南综合图书馆与人文研究所图书室,其中附属图书馆的收藏量最大,为926本,归为“青岛书库”;吉田南图书馆藏有近405本书[41]。这两个图书馆的藏书均以德语为主,兼有少量的日语与英文资料。文献形式以图书为主,再加上极少量的报纸与杂志,内容多为法律法令,这应该主要是原京都帝国大学得到的寄赠。这批书在每本书的封面或者扉页均盖有“青岛守备军司令部寄赠”章,并贴有手写编号和日译书名的藏书票。

日本学者现在的研究还主要集中于确认“掳获书籍”的现存状况。金泽大学、信州大学、福岛图书馆研究所、爱媛大学、山形大学、京都大学、北海道大学、九州大学、防卫大学与东京大学的全部或部分书籍已经列出书目[42]。各藏书机构也针对这批文献资料做出了初步的整理与研究,并通过展览等方式向各界展示。金泽大学、防卫大学、爱媛大学与东京大学都曾经举办过所藏“掳获书籍”的展览。这些研究有助于将分散在各图书馆藏书中的“掳获书籍”归为一个完整的收藏。

正如前文所述,在京都大学附属图书馆所藏“掳获书籍”中有多本香港法律法令集[43]。这些书中有多处铅笔标记和备注,显示当时阅读者的兴趣所在。另外,书中还夹有毛笔书写的山东巡抚胡廷干的红色名牌,可能显示此人在1901年至1904年任职其间曾经到访德国在青岛的殖民机关,而在后来的《关于德华青岛特别高等专门学堂开学典礼的报告》中也确实有记载“出席典礼的有山东巡抚的代表和北京学部的特派代表”[44]。虽然时间并不契合,但却可以为“掳获书籍”的深入研究提供一个切入点。也就是说,不仅仅是书籍的种类以及流布过程可以成为研究的对象,对于这批书籍图文资料具体利用的研究,无论是从最初的德国殖民者的角度,还是从日本侵略者或是得到寄赠的日本国内机构的角度,都是德国与日本对中国的殖民以及三者之间交流史中不可或缺的部分。

四、返还

由于“掳获书籍”极高的文献价值以及战时掠夺资产的性质,返还过程必不可少。掠夺过程的认定以及明确的现存目录都为文献返还提供了必要条件。由于这批文献分别收藏于多家机构,数字返还可以成为一个有效的途径。对于“掳获书籍”的返还要求最初来自德国殖民者。1920年6月5日,当时的德国驻日代理大使马丁·伦纳(Martin Renner)向日本外务大臣内田康哉发出照会,要求将东京帝国大学获赠的官为礼藏书转交给东京德亚协会[45],原文如下:

内田外务大臣阁下:

依据本世纪初逝去的官为礼的遗言,其与东亚(即日本与中国)相关的多数藏书赠与胶州租借地。这些图书多为学术性著作,有很高的利用价值。捐赠后,藏书与青岛民政部的图书合并保存,并在书籍内面编号旁贴有“官为礼寄赠”藏书票,图书目录中有“W·C”符号。这些书在青岛引渡之际交给了贵国围城军队,之后让渡给青岛德国协会。现在依据原寄赠者的初衷,希望将书让渡给在东京的德亚协会,这必将有助于增进协会中日本与德国会员的文化交流。本使再次向您致敬。

中国方面虽然没有对一战期间的“掳获书籍”提出过返还要求,但对日本侵略行为的认定一直是从甲午战争开始。中日建交之际,周恩来总理在欢迎田中首相的宴会上就指出:“自从一八九四年以来的半个世纪中,由于日本军国主义者侵略中国,使得中国人民遭受重大灾难,日本人民也深受其害。”[46]

实际上,二战结束后,中国政府就曾经向远东委员会正式提出过包括书籍和档案在内的文献资料的返还要求,且期限也是自甲午战争开始:

函请外交部向远东委员会提议以下各点:

在原则方面中国要求:

一、凡一八九四年以后为日本自中国劫去一切文物,必须交还。

……

注:以上所称文物包括艺术品、书籍与档案,其各项定义应用同盟国教长会议关于书籍杂志委员会之规定……[47]

并且编制了《甲午以来流入日本之文物目录》:

本会曾请外交部向远东顾问委员会及盟军驻日总部提出追偿我国文物意见书一种,其中主要要求,为自甲午以来凡为日本掠夺或未经我国政府许可擅自发掘之一切文物,均须由日本交还,而在此期间,凡为日本破坏,或因日本军事行动损失之文物,则必须责令以同类或同等价值之实物补偿。本会深感自甲午以后,我国文物为日本巧取豪夺者,为数至伙,此次办理追偿,自亦应不以民国二十六年后之战时损失为限,故除编制战时文物损失目录外,复编甲午以来流入日本文物目录,以为未来交涉之依据。[48]

但是由于信息不详,返还要求多以失败告终:

惟该总部最近表示必须译成英文,并尽量附加各项文物之质地、颜色尺寸、被掠时地与原物照片等,始可办理……而该部规定之各项说明与证件,因物主陈报时类多不备,尤苦难以收集,故在未来交涉追偿时,此亦为最大困难之一。[49]

书籍返还的记录较为少见,成功的案例也是因为能够确认资料的详细来源与收藏状况[50]。有趣的是,日本方面关于“掳获书籍”的相关史料,也是在日本的一再要求下,由美军在1958年3月10日返还给日本的[51]。

由于“掳获书籍”现流布于日本26家不同机构中,无论是深入研究还是谋求返还,中日两国政府与学术界的合作都至关重要。这也是现在战时文化资产返还的一个趋势,即掠夺者与被掠夺者双方合作,以推动这一进程的顺利展开[52]。而数字返还,即中日两国并协同德国有关各方将所藏书籍和图文资料数字化[53],建立数字图书馆,将青岛图书馆所藏德占期及日占期资料,与日本现存的“掳获书籍”合而为一,则必会成为立足未来的一个处理方式。

感谢日本金泽大学志村惠教授馈赠论文资料以及京都大学经济学研究科刘德强教授提供研究协助。

∗本文系国家社会科学基金资助项目“十九世纪末二十世纪初东亚区域内的经济思想传播研究”(18BJL011)的成果之一。

注释:

[1]杰弗逊•琼斯著,秦俊峰译:《1914:青岛的陷落》,福建教育出版社,2016年,第86-87页。

[2]其中的西文图书以德语语种为主,兼有英语、法语、意大利语、西班牙语、葡萄牙语与东欧语种图书。

[3]日语原文为“虏获书籍”,以示其战利品性质。为强调日军的侵略与掠夺本质,本文使用“掳”代替“虏”。

[4]王聿均:《战时日军对中国文化的破坏》,《“中央研究院”近代史研究所集刊》1985年第14期,第327-347页;农伟雄、关健文:《日本侵华战争对中国图书馆事业的破坏》,《抗日战争研究》1994年第3期,第84-101页。其馀先行研究综述可参看马密坤、李刚、吴建华:《日本对华图书文献劫掠史研究综述》,《中国图书馆学报》2015年第3期,第95-108页。

[5]松本刚:《略奪した文化一戦争と図書》,岩波书店,1993年。

[6]松本刚:《略奪した文化一戦争と図書》,第42-44页。

[7]山口信雄:《青島戦記》,朝日新聞合資会社編,1915年,http//dl.ndl.go.jp/infondljp/pid/953110(2018年4月4日阅览),第175-176页。

[8]志村惠:《日独戦争と青島鹵獲書籍》,《独文研究室報》2002年第18号,第17-32页。

[9]松本刚:《略奪した文化一戦争と図書》,第42-44页。转引自李彭元:《清末民初日本对我国文献资源之掠夺》,《图书馆工作与研究》1998年第6期,第46-49页。

[10]松本刚:《略奪した文化一戦争と図書》,第40-41页。

[11]松本刚:《略奪した文化一戦争と図書》,第33-39页。

[12]松本刚:《略奪した文化一戦争と図書》,第43页。

[13]日本亚洲历史资料中心C08040313200,《大正八年以降青島鹵獲書籍に関する件》。

[14]日本亚洲历史资料中心C08040317100,《大正八年以降青島鹵獲書籍に関する件》。

[15]校條善夫:《収容所図書室を膠州図書館の規則でイメージする》,《青島戦ドイツ兵俘虜収容所研究》2004年第2号,第87页。

[16]参见https://www.tsingtau.org/adressbuecher-von-tsingtau-1901-1914/(2018年5月1日访问)。马维立教授的收藏中尚缺1904、1906与1909年的《地址簿》。

[17]感谢金泽大学志村惠教授提供的相关信息。

[18]“掳获书籍”中有关青岛的部分最为全面,几乎包括了《胶澳志•书目志》中的所有早期书目。

[19]感谢金泽大学志村惠教授提供的相关信息。

[20]日本亚洲历史资料中心C08040317300,《大正八年以降青島鹵獲書籍に関する件》。

[21]日本亚洲历史资料中心C08040317300,《大正八年以降青島鹵獲書籍に関する件》。

[22]日本亚洲历史资料中心C08040317400/500,《大正八年以降青島鹵獲書籍に関する件》。

[23]于婧、马云超主编:《青岛市图书馆馆藏旧版西文文献总书目———英、德、法语专辑》,中国海洋大学出版社,2014年。根据藏书章,西文书籍中还有大量私人藏书。感谢青岛图书馆于婧馆长,曲玲、王璇、罗理为等研究人员提供的信息。

[24]于婧编译:《青岛市图书馆馆藏旧版日文文献总书目》,中国海洋大学出版社,2014年。

[25]志村惠:《日独戦争と青島鹵獲書籍》,第17-32页。

[26]感谢关西大学松浦章教授提供的观点启发。

[27]泰萨•莫里斯—铃木:《日本经济思想史》,商务印书馆,2000年,第66-79页。

[28]本庄榮治郎:《大島貞益とその思想》,《经济论丛》1941年第4号,第1-18页。

[29]经思平:《日本经济思想史编纂述略》,《经济学动态》1999年第1期,第69-71页。

[30]日本亚洲历史资料中心C08040313500,《大正八年以降青島鹵獲書籍に関する件》。

[31]日本亚洲历史资料中心C08040314100,《大正八年以降青島鹵獲書籍に関する件》。

[32]日本亚洲历史资料中心C08040313900,《大正八年以降青島鹵獲書籍に関する件》。

[33]日本亚洲历史资料中心C08040313600/700,《大正八年以降青島鹵獲書籍に関する件》。

[34]日本亚洲历史资料中心C08040313800,《大正八年以降青島鹵獲書籍に関する件》。

[35]志村惠:《日独戦争と青島鹵獲書籍》,第17-32页。

[36]日本亚洲历史资料中心C08040314100,《大正八年以降青島鹵獲書籍に関する件》;森孝明:《青島守備軍司令部寄贈ドイツ図書と旧制松山高等学校》,《図書館だより》2005年第79号,第1页。

[37]日本亚洲历史资料中心C08040313700/800,《大正八年以降青島鹵獲書籍に関する件》。

[38]日本亚洲历史资料中心C08040313800,《大正八年以降青島鹵獲書籍に関する件》;志村惠:《日独戦争と青島鹵獲書籍》,第17-32页。

[39]按照时间与专业来猜测,这位博士应该是日本东亚学的开创者之一宇野哲人(1875-1974)。

[40]森孝明:《青島守備軍司令部寄贈ドイツ図書と旧制松山高等学校》,第1页。

[41]感谢京都大学附属图书馆的坂本与吉田南综合图书馆的若狭提供的研究协助。

[42]详参表5资料来源说明中所附网址。

[43]The ordinances of HongKong including proclamations and orders in Council for the year1891-1939.--printed by Noronha.

[44]于新华主编:《青岛开埠十七年〈胶澳发展备忘录〉全译》,青岛出版社,2007年,第703页。感谢青岛市档案馆周兆利研究员提供的资料线索。

[45]日本亚洲历史资料中心C08040313400,《大正八年以降青島鹵獲書籍に関する件》。

[46]《在欢迎田中首相宴会上周恩来总理的祝酒词》,《人民日报》1972年9月26日。

[47]《教育部清理战时文物损失委员会关于办理有关收回在日文物情况呈》(1946年6月12日),中国第二历史档案馆编:《中华民国史档案资料汇编》(第5辑第3编文化),江苏古籍出版社,1999年,第448-450页。

[48]《教育部检附清理战时文物损失委员会结束报告致内政部公函》(1947年6月11日),中国第二历史档案馆编:《中华民国史档案资料汇编》(第5辑第3编文化),第450-454页。

[49]《教育部检附清理战时文物损失委员会结束报告致内政部公函》(1947年6月11日),中国第二历史档案馆编:《中华民国史档案资料汇编》(第5辑第3编文化),第450-454页。

[50]参见香港冯平山图书馆藏书与刘文典教授被劫书籍归还案例。《外交部办理追还在香港被日劫取中央图书馆善本书籍经过致教育部代电》,中国第二历史档案馆编:《中华民国史档案资料汇编》(第5辑第3编文化),第467-468页;《中国驻日代表团赔偿及归还物资接收委员会关于接收岭南大学等书籍情形致教育部代电》(1949年3月1日),中国第二历史档案馆编:《中华民国史档案资料汇编》(第5辑第3编文化),第478-479页。

[51]日本亚洲历史资料中心C08040313200,《大正八年以降青島鹵獲書籍に関する件》。

[52]Nafziger J.The New International Legal Framework for the Return Restitution or Forfeiture of Cultural Property 15N. Y. U. J. Int l L. & Pol. 789 1983.

[53]参见《法国藏敦煌经卷数字化回归国图》,http://sc.people.com.cn/n2/2018/0309/c345528-31324140.html(2018年3月31日浏览)。

注:本文发表于《文献》2020年第2期,此据编辑部定稿.

本文转自:微信公众号“书目文献”