法国年鉴学派创始人马克·布洛赫的《历史学家的技艺》在史学界具有较大的影响力,但据作者自述该书的写作缘起竟然是其儿子向其发出了“历史有什么用?”的疑惑。在日常生活中,从事历史研究的学人又何尝不是经常遭遇过类似的追问。人们在进行无力的辩解时,最后只能发出“无用之用乃为大用”的呻吟。

而令人吊诡的是,那些真正的科学巨擘们却在大声疾呼:自然科学研究与人文社会科学研究几乎没有什么太大差别。言下之意就是历史、哲学、文学、艺术等研究不仅没有“低人一等”,而且还和人们偏见中觉得更重要的自然科学一样“有用”。按照这个逻辑演绎下去,如果人们非要觉得历史学等人文社会科学“没什么用”的话,那么是不是也可以认为数学、物理、化学等也是“无用”的。显然,我们肯定会给出否定的答案。

另外,本人在写作此文的时候,脑海中还萦绕着“什么是学科?” “怎么守与破学科的边际?” “自然科学研究者若没有人文关怀,危害性是否更大?”等诸如此类的问题,希望这篇小文章能够抛砖引玉。

在人们长期的印象中,自然科学与人文科学之间存在巨大的鸿沟,两者有着千差万别的不同。然而,作为人类构建的知识体系,自然科学与人文科学又有着千丝万缕的联系。科学家与人文学者是从事具体研究并在相关学科领域耕耘多年的知识群体,他们应该是深谙科学与人文共鸣之道的人,他们也是关于这个问题最有发言权的人。职是之故,本文即以中外科学巨擘关于科学探索与人文研究共鸣之处的经验思考为中心,以此深入探讨两者具有共性联系的相关问题。文章疏漏之处,尚祈方家斧正。

一、目标:共同的研究对象与学术旨趣

在科学巨擘们看来,自然科学探索与人文社会研究的研究对象具有一定的统一性,科学探索虽在外在形式上与人文研究存在着较大的差别,但二者的研究对象在实质上是一致的。如薛定谔认为:“科学家和形而上学家(无论是官方的还是学术的)都知道,他们努力理解的毕竟是同样的对象——人及其世界。”当有人将人文哲学与科学研究对立起来的时候,薛定谔批判道:“我们遗憾地看到,人类是戴着眼罩,沿着带有分隔墙的、艰难曲折的两条不同小路朝着同一目标迈进的,而且并未竭尽全力去完整理解自然和人类处境,至少是没有令人宽慰地认识到我们研究工作的内在统一性。”普朗克同样认为科学与人文的研究对象是同一的,它们不存在绝对的割裂与迥异。他在《世界物理图像的统一性》一文中指出:“实际上存在着从物理到化学,通过生物学和人类学到社会学的连续的链条,这是任何一处都不能被打断的链条。”马克思也持类似的观点:“从理论领域说来,植物、动物、石头、空气、光等等,一方面作为自然科学的对象,一方面作为艺术的对象,都是人的意识的一部分,是人的精神的无机界,是人必须事先进行加工以便享用和消化的精神粮食;同样,从实践领域说来,这些东西也是人的生活和人的活动的一部分。”在马克思看来,由于植物、动物、石头、空气等皆是人类活动的一部分,都是自然科学研究与人文社会研究的研究对象,所以从本质上说科学与人文的研究对象具有统一性。

自然科学家与人文学者在各自擅长的领域内进行分工合作,为的是追寻最根本的共性问题,即通过自然、人文等研究方法回应“我们是谁?”“我们从哪里来?”“我们又往何处去?”等一系列最根本的问题。在薛定谔看来,“一群专家在某个狭窄领域所获得的孤立知识本身没有任何价值的,只有当它与其余所有知识综合起来,并且在这种综合中真正有助于回答‘我们是谁’这个问题时,它才具有价值。”自然科学研究与人文社会研究没有高低贵贱之分,只是回答本质问题的不同方法而已:“科学是我们回答那个包含有其他问题的最大的哲学问题之努力的必要组成部分。”

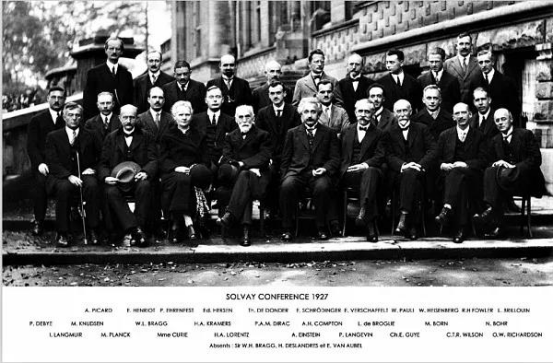

双方学者有着共同的研究目标与旨趣,如爱因斯坦在阐述物理学与音乐之间的联系时谈到:“音乐和物理学领域中的研究工作在起源上是不同的,可是被共同的目标联系着,这就是对表达未知的东西的企求。它们的反应是不同的,可是它们互相补充着。”人文与科学虽然在工作起源、形式与内容等方面存在着差异,但二者存在着共同的目标。它们的共同目标是为了人们更好地生活,为实现人自由全面的发展而追求真理。正如李政道所说:“科学和艺术不可分割的,就像一枚硬币的两面。它们共同的基础是人类创造力,它们追求的目标都是真理的普遍性。”正是这种共同的研究目标,促使人文学者与科学家联结在一起:“科学家、哲学家、艺术家和圣徒结合成单一的教派,它将进一步证实人类的统一性,不仅在它的成就上,而且也在它的志向上。”

为追求人自由而全面的发展,相关学者通过不懈努力,将对人类社会的关怀寓于自己的研究过程之中,他们的目标与志向就是将人们引向真、善、美。爱因斯坦袒露心扉地谈到:“照亮我的道路,并且不断地给我新的勇气去愉快地正视生活的理想,是善、美和真。”“所有这些志向都是为着使人类的生活趋于高尚,把它从单纯的生理上的生存的境界提高,并且把个人导向自由。”哥白尼曾在其代表作《天球运行论》的开篇就谈到:“在激励人类心灵的各种文化和技艺研究中,我认为首先应当怀着激烈感情和极大热忱去研究的,是那些最美好、最值得认识的事物。”这种对真善美的追求,有时会预设到自己的研究当中,爱因斯坦就认为自然科学家与历史学家在这方面是共同的:“历史学家也以同样的方法——虽然这也许是无意识地——围绕着他自己对人类社会问题已经形成的理想,把各个实际事件组织起来。”

二、前提:功力、时间与尊重前人研究成果

科学探索与人文研究的重要前提之一就是相关学者需具备深厚的科研素养与学术基本功,没有深厚的基本功作基础,其学术成果就会危如累卵,随时都会崩溃倾倒,遑论做出经得起时间考验的传世之作。而要培养扎实的基本功,惟赖于时间与精力的投入。巨大科研成果的取得无一不是学者们刻苦用功、甘坐冷板凳的结果。施一公曾举清华大学蒲慕明教授的例子,来提倡科技工作者每天必须全心全意地从事科研工作8小时以上。“这8小时,绝对不包含任何休闲的时间,而是完全都在集中精力做研究。如果你的专业是生物科学的话,你要站得两腿发麻,像灌了铅似的,像这样刻苦的学习,才叫作工作。”

真正的学术研究成果都是学者们长期调研、实验、阅读,并在此基础上进行深入思考后的结果。这其中每一环节都需要他们扎实的基本功和细心的琢磨,唯有如此,才有可能进行科技创新、打造出传世之作。作为我国激光陀螺研制团队的领导者,高伯龙身体力行、事无巨细地从事科研攻关的每个环节。“除了承担大量耗费心血的理论研究探索工作,具体实验研究特别是镀膜攻关同样亲力亲为,并把自己编在镀膜组,是加班加点最多的人,他的工作状态完全达到了忘我境界。”

真正的科学家与人文学者都有着矢志学术、甘坐冷板凳的精神信念,他们将大量的时间与精力投入到科学探索与人文研究之中,并且乐在其中。纯粹的学术研究活动是令人着迷的,它与任何报酬无关,而与学者的志业相联系。正如屈原所说:“亦余心之所善兮,虽九死其犹未悔。”许多学者在极其恶劣的社会环境下,依然没有放弃自己热爱的科研工作。如“两弹元勋”邓稼先是冒着生命的危险从事原子弹研制工作:“研制核武器除了连续作战的疲劳和挖空心思地用脑这两样伤人身体的东西之外,还有一个更可怕的东西,那便是钚239和铀235的放射性核辐射对人体的伤害,这是一个看不见的东西。”又如农业科学家戴锦荪就在近代各种革命与运动中遭受了不同程度的迫害,但他却以苦为乐,哪怕在最艰苦的时期也没有放弃自己热爱的农业科研。

近代著名文史学者王国维曾总结出治学的三重境界:第一重境界为“昨夜西风凋碧树,独上高楼,望尽天涯路。”说明在研究过程中需要登高望远,有明确的目标与方向;第二重境界为“衣带渐宽终不悔,为伊消得人憔悴。”强调做学问需要学者埋头苦干、坚定意志、孜孜以求。第三重境界“众里寻他千百度,蓦然回首,那人却在灯火阑珊处。”表明只有不懈努力、下足功夫,才能在研究中有所突破、有所创新。实际上,第一重境界的研究目标或眼光见识与第二重境界的辛勤苦功是密不可分、互补互动的。因为学术眼光与问题研究的深浅亦是与研究者本身的功力有关,功力越深的学者,其愈有洞察力,问题选取与学术眼光就会愈独具。正如丘成桐所说:“选择什么样的研究,是数学家对大自然的感受深刻或者肤浅来决定的。”王国维所总结的治学经验,广泛适用于自然科学研究与人文社会研究之中。练就深厚的基本功,并且沿着正确的方向不懈努力,这是取得科研成功的不二法门。

除了培植深厚的基本功和时间精力的投入外,科学探索与人文研究的另一重要前提就是要尊重前人的研究成果。只有站在巨人的肩膀上,我们才能站得更高、看得更远。人文学科的知识生产与自然科学的发明创造,无一不是在尊重前人学术研究成果的基础上进行的。没有开普勒行星运动定律作为基础,难以想象牛顿会发现万有引力。而如果没有牛顿发现的运动定律,则不会有近代电学与磁学的迅猛发展:“由法拉第和麦克斯韦所发动的电动力学和光学的革命,也完全是在牛顿思想的影响下发生的。”薛定谔指出,人们进行科学研究工作的实质就是在前人学者的基础上增加新的知识,他认为严肃的科学研究“意味着尽可能地学习某一狭窄领域中一切已知的东西,然后尝试通过自己的工作——研究、实验、思考——来增加这方面的知识。”

总之,梳理完备的前人成果或学术脉络,不仅是学术规范的要求,更是真正伟大研究的内在机理。这在知识分工日益明显的当下尤是如此,只有尊重前人的研究成果,其成果才会被后人所尊重。

三、方法:研究方法上的统一

通过研究科学巨擘们关于科学与人文在研究方法上的共鸣之处,我们会发现双方存在诸如假设想象、总结归纳与构造概念或体系等共性研究方法。科学探索与人文研究的主要研究方法与态度立场其实是保持一致的:“科学所研究的是那些被认为是独立于研究者个人而存在的关系。这也适用于把人本身作为研究对象的科学。”

一般认为,人文学者因为不能像自然科学研究那般进行实验等方法来了解研究对象,所以他们在研究的过程中不可避免地要掺入了适度的想象,即胡适所提倡的文史研究方法:“大胆的猜测与小心的求证。”那么,是不是自然科学研究就能完全摆脱假设想象呢?科学巨擘的经验思考告诉我们其实不然。假设想象在自然科学研究中同样重要,例如童第周在回忆其研究历程中谈到:“我喜欢想象,喜欢理论……我想明白神经、眼睛、脑究竟有什么联系等等,里面有许多哲学思想,也有许多科学实验。我就开始搞胚胎学,眼睛为什么长在头上;手臂为什么长在两边,这些都可以用实验胚胎学加以解释。”喜欢想象与善于提问系童第周日后成为生物学家的重要诱因。爱因斯坦甚至说:“想象力比知识更重要,因为知识是有限的,而想象力概括着世界上的一切,推动着进步,并且是知识进化的源泉。严格地说,想象力是科学研究中的实在因素。”爱因斯坦将想象力置于较高的地位,因为在他看来想象是知识的源泉,没有想象就没有科学的推进。当然,这里强调的想象并不是凭白无故、毫无根据的想象,而是建立在深厚的功力基础之上的想象。

科学探索与人文研究都是基于大量的材料积累与经验观察,并从纷繁复杂的现象中演绎出特定的因果律,并就因果律做出说明。王国维“二重证据法”就强调了地下之物与文献记载的互证,根据多重经验事实与证据推衍出相关史实。自然科学研究也同样归纳总结零碎的具体自然现象,并通过一定的方法将自然现象进行抽象的统一,以得出具有共性普适的理论或定律。“要通向这些定律,并没有逻辑的道路;只有通过那种以对经验的共鸣的理解为依据的直觉,才能得到这些定律。”爱因斯坦非常推崇这种归纳统一之后的壮丽之感:“从那些看来同直接可见的真理十分不同的各种复杂的现象中认识到它们的统一性,那是一种壮丽的感觉。”

在科学巨擘们看来,通过构造框架体系或特定概念来从事研究的这种方法,广泛运用于科学探索与人文创作之中。丘成桐认为《红楼梦》的创作与科学家的工作在实质上是相同的,皆是企图构造一个框架结构,来陈述事物的现象、本质与真理:“用一个主要的思想来建造大型科学结构跟文艺创作也很相似,曹雪芹创作《红楼梦》时的一个重要观点就是以情悟道,以四大家族的衰败来烘托这个感情。”爱因斯坦则强调概念结构与感觉材料的有机互动:“科学力求理解感性知觉材料之间的关系,也就是用概念来建立一种逻辑结构,使这些关系作为逻辑结果而纳入这样的逻辑结构。”而概念与材料之间则是通过计量等方法联系起来:“以概念和陈述作为一方,以感觉材料作为另一方,这两方面的联系是通过足够完善的计数和量度工作而建立起来的。”事实上,纵观自然科学史与人文社会科学史的发展,我们会发现人类历史上具有深远影响的学术研究大多是以新的概念或体系的提出为标志,因为新的概念与体系是人们认识世界的新窗口。

除了上述三种研究方法外,科学探索与人文创作在研究方法或表达方式上还有很多互鉴统一的地方。譬如有学者就指出,文学创作中的夸张手法与数学研究中建立的完美模型是有异曲同工之妙的:“将一个问题或现象完美化,然后,将完美化后的结果应用到新的数学理论,来解释新的现象,这是数学家的惯用手法,这与文学家有很多相似的地方,只不过文学家用这种手法来表达他们的感情罢了。”

四、结果:研究成果的价值与呈现

通过科学家与人文学者的努力,相关科研成果得以出炉。那么自然科学研究成果与人文社会研究成果又有哪些联系与共性呢?通过研究科学巨擘的相关经验思考,我们总结出了四点共性,即研究成果的实用性与非实用性,以及成果经得起时间的考验与表达陈述的简练。

前文已述科学探索与人文研究的共同旨趣是为了人们更好地生活,所以二者的研究成果当然具有很强的实用性。相关研究成果都遵循“既从生活中来,又要回生活中去”的原则,正如爱因斯坦所说:“一切关于实在的知识,都是从经验开始,又终结于经验。用纯粹逻辑方法所得到的命题,对于实在来说是完全空洞的。”学者们的重要任务之一就是从已有的经验中推导出定律法则,进而为以后的现实功用奠定基础:“科学必须建立各种经验事实之间的联系,这种联系使我们能够根据那些已经经验到的事实去预见以后发生的事实。”文史学者同样强调人文研究需要有经世情怀,要撰写、创作出符合实际情况、紧贴人民大众需求的作品来,这就要求人文学者要密切地与研究对象进行接触,走进人民大众中间,将文章写在田野上。简而言之,科学探索与人文研究都十分注重实用性与现实关怀。所以薛定谔曾呼吁学者们:“务必看到你的特殊专业在人类生活悲喜剧的演出中所扮演的角色,要与生活保持联系。”

一般认为人文研究是不具有实用性,科学研究的成果皆具有实用性,而事实情况并非如此,人文与科学在某些方面并非完全是实用主义与功利主义的。因为作为知识生产的结果,科学或人文知识只是促进了人本身关于某一领域的认知,它并非对现实生活产生即时性的用途。薛定谔同样深谙此道,他提到:在大学中自然科学与历史学、语言学、哲学等在知识促进方面大体相同,人们不倾向于将这些领域的研究与人类社会的实际进步联系起来,并以此为目标。薛氏这一观点与历史研究系“无用之用乃有大用”的论述有异曲同工之妙。

真正的科研成果都会被学术共同体所接受,并且都会经得起时间的考验。德国学者马克斯·韦伯别出心裁地提出了新教伦理与资本主义精神之间关系的理论,该项学术成果甫一推出,迅速在学界引起共鸣与广泛认可,其论点至今仍然被人们广泛引用。所以爱因斯坦有时会钦慕人文学者“有幸能提出应用如此广泛而且根基如此扎实的一些伦理公理,以至人们会把它们作为在他们大量个人感情经验方面打好基础的东西而接受下来。”他进而提出:“伦理公理的建立和考验与科学的公理并无很大区别。真理是经得住时间的考验的。”爱因斯坦自身的科研经历同样证明了真理是经得起时间考验的,当他在1915年提出广义相对论后,大多数人对其研究成果始终持怀疑的态度。直到英国天文学家爱丁顿于1919年带领团队在西非拍下了整个日全食过程,论证了引力弯曲光线的事实。自此,爱因斯坦及其相对论才真正在世界上声名鹊起。

在科学巨擘们看来,优秀的科研成果都是简洁凝练的。丘成桐曾与范曾讨论科学与艺术的关系时谈到:“关于大自然,我们数学家总想用一种最简单的语言来表述它,用简洁的方法、以最简单的言语来表达。这跟文学很像,跟绘画很像,就是用最简洁的方法来表达。”李政道同样强调科学研究与艺术创作一样,越是简单,越是深刻。他认为科学是“对自然界的现象进行新的准确的抽象,科学家抽象的叙述越简单,应用越广泛,科学创造就越深刻,尽管自然现象本身并不依赖于科学家存在,但对自然的抽象和总结属于人类创造的成果,这和艺术家的创造是同样的。”爱因斯坦亦认为高度凝练的思想体系是科学研究的旨归:“我们在寻求一个能把观察到的事实联结在一起的思想体系,它将具有最大可能的简单性。”而爱因斯坦本人就践行了这一理念,即用最简单的方程E=mc2来解释宇宙万物。

五、结语

通过分析、概括科学巨擘的相关经验思考,我们发现科学探索与人文研究从研究目标到研究前提、研究方法再到研究结果无处不透露着共鸣。人文与科学面对着共同的研究对象,即人及其世界。它们的共同研究目标是为了人们通向真理、实现人自由而全面的发展。科学探索与人文研究皆需要学者有扎实的基本功、深厚的功力与大量时间、精力的投入,这些都是学术研究的必要前提。双方的研究方法也多有暗合之处,假设想象、总结归纳与构造概念或体系等方法皆广泛适用于科学探索与人文研究之中。而科学与人文的研究成果都有着实用性与非实用性并存、经得起时间考验、表达简练等特征。综上所述,科学探索与人文研究在本质上并没有太大的区别,它们本身就是一个硬币的两面,人们无需过于将二者进行区隔,双方学者亦不应该彼此轻视。

当有人问及薛定谔关于“自然科学的价值是什么呢?”的问题时,他回答道:“它的范围、目标和价值与人类任何其他知识分支都一样。而且,只有它们结合成的整体,而非单独某一分支,才谈得上范围或价值。”因此,科学家与人文学者应该在做好本领域的研究工作同时,加强彼此的沟通互联,为实现共同的目标而通力合作。

#本文原刊于《北方论丛》2022年第1期#

参考文献:

[1] 薛定谔.自然与希腊人 科学与人文主义[M].张卜天译.北京:商务印书馆,2015.

[2] 钱学森等.一个科学新领域——开放的复杂巨系统及其方法[J].自然杂志,1990(1):3-10.

[3] 马克思恩格斯全集·第42卷[M].北京:人民出版社,1982:95.

[4] 爱因斯坦.爱因斯坦文集·第1卷[M].许良英等译.北京:商务印书馆,1976:284-285.

[5] 李政道.艺术与科学[G]//王文章、侯样祥.中国学者心中的科学·人文(科学人文关系卷).昆明:云南教育出版社,2002:204.

[6] 乔治·萨顿.科学史和新人文主义[M].陈恒六等译.北京:华夏出版社,1989:125.

[7] 爱因斯坦.爱因斯坦论科学与教育[M].许良英等译.北京:商务印书馆,2016.

[8] 爱因斯坦.爱因斯坦文集·第3卷[M].许良英等译.北京:商务印书馆,1979.

[9] 哥白尼.天球运行论[M].张卜天译.北京:商务印书馆,2017:3.

[10] 施一公.优秀学生应该具备的品质[N].光明日报,2014-07-29(15).

[11] 王晓军.至纯至强之光:高伯龙传[M].北京:中国科学技术出版社,2017:256.

[12] 许鹿希等.邓稼先传[M].合肥:安徽人民出版社,1998:97.

[13] 戴昇.祖父戴锦荪的科研志业[J].江淮文史,2016(4):120-127.

[14] 范曾,丘成桐.大美不言——关于科学、艺术、哲学的对话[J].学术月刊,2008(2):5-10.

[15] 童第周.童第周:追求生命真相[M].北京:解放军出版社,2002:40.

[16] 丘成桐.数理与人文[J].科技导报,2014(Z2):27-31.

[17] 李政道.李政道博士致《美术》月刊编者和读者[J].美术,2001(6):55.

文章来自:微信公众号 近世史研究 2021年11月15日

原文链接:https://mp.weixin.qq.com/s/BM9H5XY-orB00FPQipwf-A