8月8日上午9时30分,国务院学位委员会第七届中国史学科评议组“中国史研究的实践与经验”系列云讲座第4讲顺利举办。本系列讲座由国务院学位委员会第七届中国史学科评议组主办,华中师范大学历史文化学院承办,旨在贯彻国务院学位委员会和教育部出台的相关文件精神,发挥中国史学科评议组指导引领学科发展的作用,推动国内高校中国史一流学科建设的协同创新与学科实力的整体提升。系列讲座邀请评议组专家成员以“中国史研究的实践与经验”为主题,讲授各自多年的中国史研究心得,进一步服务高校、服务社会。

本次讲座由国务院学位委员会第七届中国史学科评议组召集人、中山大学陈春声教授主持,国务院学位委员会第七届中国史学科评议组成员、中国社会科学院大学研究生院历史系主任、中国社会科学院古代史研究所所长卜宪群研究员应邀做了一场精彩且富有深度的报告。讲座在腾讯会议的即时平台上进行,“华中师范大学云讲堂”通过B站、YY等传媒软件同步进行直播,实时观看人数达两万余人。

讲座开始,主持人陈春声教授介绍了卜宪群教授的主要研究领域与学术贡献。卜教授的研究方向为中国古代史、秦汉史,著有《秦汉官僚制度》、《中国魏晋南北朝教育史》、五卷本《中国通史》等多部著作。2013年以来,卜教授曾三次为中央政治局集体学习进行讲解,主题分别为“我国历史上的反腐倡廉”“我国历史上的国家治理”“中国历史上的吏治”。

在本次讲座中,卜教授主要从四个方面来讲述中国古代的治理思想起源及其时代价值。

首先,卜教授爬梳了各类经史典籍,分别针对“治”、“理”这两个字的概念演变,将其从西周春秋到秦汉的衍化进行了细致梳理:“治”字最初本意指水的名称,共有三条;到了春秋之际,文献中“治”字含义已与国家政务事务的管理、整治有关;战国时期沿用此义,形成了关于“治”的系统理论,《荀子》以及新近出土的清华简中皆有明证。“理”字本意为匠人攻玉之法,顺璞之纹理剖析可得美玉;先秦时期演化出三种含义:一为正土地疆界,二为职官之名,三即是顺应事物内在规律、遵循秩序行事之义。

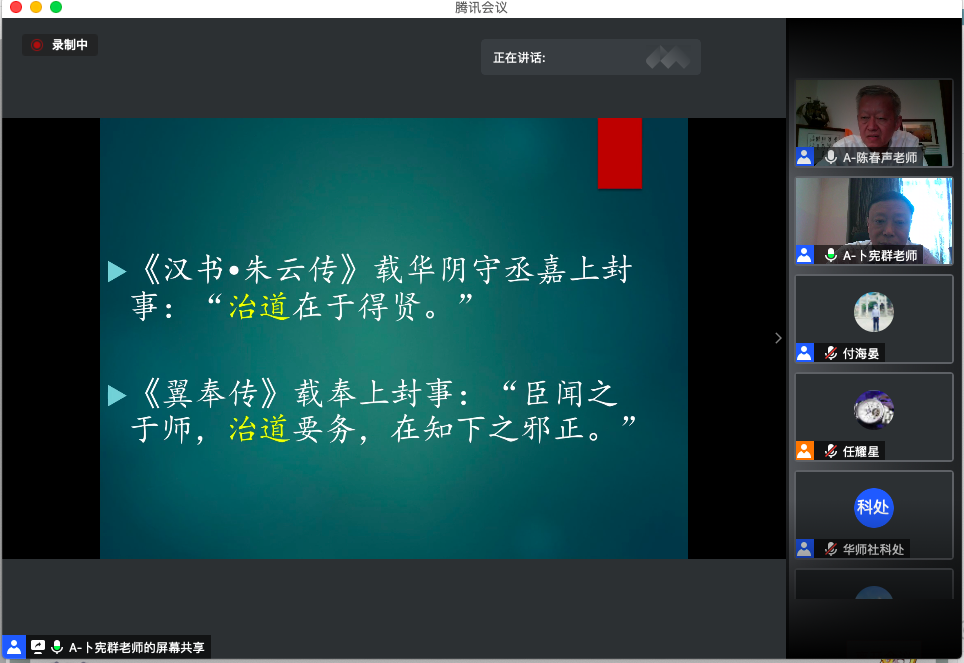

接着,卜教授又为大家辨析了“治理”一词。战国晚期,人们顺着“治”、“理”的新义,将“治”、“理”两字合二为一,“治理”一词开始正式出现,《荀子》、《韩非子》中均有记载,其意指国家管理应按照某种规律、规则行事。“治理”的出现是战国时代国家转型的理论需要,思想家强调,只有顺应时代发展,使国家井然有序的政治方能称为“治理”,将“统治”与“治理”做了一定区分。汉魏时期“治理”沿袭原义,传世文献中广泛出现,探讨的范围更加广泛深入。汉魏文献中的“治理”一词,既有理论分析,规律总结,也有对官员本身治理才能与政绩的肯定之义。

随后,卜教授又对“治道”的概念进行了讲解。“治道”即治理之道,与“治理”思想相伴而生,又是对“治理”更深入的理论探析。先秦诸子根据各自理论或实践提出了不同的为政之道,便是“治道”。虽然诸子百家主张不同,各有表述,但均将“治道”视为一个特定概念。诸子百家就治理的含义、理论、方法众说纷纭,其本质是治理思想的进一步发展。秦汉以后“治道”作为一种政治文化传统,被政治家们广泛引入到政治领域,秦始皇、汉文帝、汉宣帝都对“治道”有自己的看法,同时各级官员和学者对于“治道”也有各自精彩的论述。有“治道”便当有“治世”,中国古代历史上“治世”与“盛世”的概念基本类似,盛世定是治世,治世是盛世形成的必要条件,而“盛世”与“治世”都必然包含民本、任贤、法治等重要内容。

紧接着,卜教授对中国古代治理思想的当代价值进行了高屋建瓴的阐发,他认为历史上的治理思想在当下值得深入挖掘。治理思想的产生是历史发展的必然产物,而非与国家机器同步出现;国家统治不能与国家治理划等号,只有顺应社会与民心,按照事物内在规律办事才能称之为“治理”;“治道”思想是历史上政治家和学者们的不懈追求,其中的一些基本治理精神仍具有借鉴意义。中华文明始终高度重视制度体系建设和治理体系的守正创新,尽管中国特色社会主义与传统中国的国家制度和治理体系有本质区别,但两者之间联系紧密,这与历史自身的继承性、中国历史发展的独特性、传统中国治理体系内涵的丰富性、马克思主义与中国独特历史发展道路的契合性等因素息息相关。坚持和完善中国特色社会主义制度,推进国家治理体系和治理能力的现代化,中国古代的治理思想与实践仍是历史基础。

主持人陈春声教授对卜教授的报告进行了高度评价,随后便开始了听众提问和互动环节。腾讯会议室内外以及观看直播的学者和同学,提问非常踊跃,卜教授分别就中古时期的治理思想、概念史研究的方法、大一统思想与传统生态治理、清官与循吏的区别、古代社会的疫情应对与国家治理、宋代的社会治理等问题进行了解答。中国史学科评议组召集人、华中师范大学中国近代史研究所马敏教授也和卜宪群教授探讨了传统社会的基层治理问题。最后,“中国史研究的实践与经验”系列讲座第4讲这场学术盛宴,在听众和同学们的意犹未尽中落下了帷幕。

文章来源于微信公众号 华师历院 2020年8月17日