文研论坛|第98期

2019年7月18日,“北大文研论坛”第九十八期在北京大学静园二院208会议室举行,主题为“书谱石刻:中古到近世华南与西域研究的对话”。本次论坛由北京大学人文社会科学研究院与中山大学历史人类学研究中心联合举办,来自北京大学、中山大学、中国社会科学院、厦门大学、中国人民大学、内蒙古大学、深圳大学、陕西师范大学、美国爱默里大学、哥伦比亚大学等海内外十余所高校的二十余位学者出席并参与讨论。

文研院邀访学者、中国社会科学院历史研究所研究员邱源媛首先对工作坊的主题与缘起作了介绍。这一活动始于2016年,主旨是在多元的北方族群视角与历史人类学取向的华南研究之间展开对话,推进更为立体化、多元化、非线性的历史解释。此前的对话得到了中山大学《历史人类学学刊》的大力支持,邀请到多位资深学者从不同的学科背景、研究面相上回应了年轻一辈学者的思考。《历史人类学学刊》将讨论与回应结集出版了一期专号(《历史人类学学刊》第15卷第2期,2017年),而本次工作坊即是对专号的延伸与再出发。

中山大学历史学系主任、《历史人类学学刊》执行主编谢湜教授对专号的编写和出版过程进行了回顾,并结合当下新的学术趋势与时代语境,对讨论与反思方向提出了两点问题,一是重探帝国与地方社会的这种历史概念和逻辑关系是否真的能达成华南研究与新形式的对话,是否需要重探别的内容。二是应当如何面对新时期清史研究的资料主体与方法。谢湜教授指出,只有持续的对话和开拓,才能有所进步。

论坛现场

第一场

论坛共分三场举行,第一场主题为“欧亚官私文献与社会————以族谱为例的讨论”。邱源媛研究员主持,文研院院长邓小南、中国社会科学院历史研究所助理研究员罗玮、中山大学历史学系教授刘志伟、北京大学历史学系教授赵世瑜、内蒙古大学蒙古学研究中心研究员乌云格日勒分别发表报告。

邓小南教授带来第一场报告,题为“宗谱的追溯是否‘靠谱’--以龙泉何氏宗谱为例”。宗谱作为人物及家族研究的材料组中的重要部分,能够帮助探寻正史记载中空缺的人物资料。邓小南对二十多份龙泉何氏的家谱、族谱、宗谱进行了调查,并指出由于现存的家谱大多为明清时期所修,其对于前代事情的追溯有很多内容都是不靠谱的。但这些离谱背后存在着一种“合谱”联宗的努力,他们希望将历史上的名人连在一起,某种意义上是一种为后来人制造的有所选择的追认与记忆。而由于族谱往往是递修的,原来的旧谱早已变成断简残篇,因此在递修的过程中也有“靠谱”的努力。一般而言,宗谱族谱历代迭修,纯粹意义上的宋代宗谱、族谱不复可见,但早期谱序等可能会保留在明清宗谱中,作为本宗族久远历史的“权威”证明。在递修的过程中一些较为严肃、有文化的递修者,在对材料进行编修时采用了一种审慎的态度。因此,家谱中的一些内容,也可以作为与正史互补质证的材料。而对这些材料进行研究,首先就要将不同类型的材料从家谱中剥离开来,再将家谱、墓志与其他文献材料进行对读,辨认出可供研究的有利材料。龙泉何氏家族宗谱中所保留的宋代材料尽管内容很是参差,但还是有明显的史料价值。从这个意义上或许可以说,这类材料中散存着我们至今尚未分析法诀的宋代社会史研究的资料库。

龙泉何氏宗谱

罗玮助理研究员带来第二场报告,题为“新发现元代《藁城董氏世谱》清嘉庆抄本考”。罗玮首先指出,在蒙古“委任统治”的政治传统下,亚欧大陆各地区出现了众多辅翼蒙古统治的政治家族。在华北汉地则主要表现为“汉人世侯”家族的崛起。这些家族拥有很大的权力,且权力被允许在家族内部世袭,因此往往世代显贵。元代科举受到较大抑制,因此世侯家族子弟任官成为元代汉人参与高层政治的主要形式。藁城董氏是元代汉人勋臣世家,在元代中后期被称为“独盛”,出现了很多独当一面的政治人物。有关这一家族的传世史料记载已是较为丰富。

对这一家族进行研究,可以作为范例帮助我们了解元代政治家族情况乃至于更为重要的元朝国家政治结构问题。更为重要的是这一家族还保存有珍贵的民间文献。罗玮初步展示了在田野调查中所得的《藁城董氏世谱》的清代抄本。他根据诸多证据可以判断此谱是基本可信的。如《世谱》序言中出现的董钥这一人物,其在文末还附有题款。由于董钥事迹散见于元代各种文献,此清抄本若没有古本作为依据,是不会记载这一人物的。因此可以判定此谱系从元代古谱累抄而来。《世谱》共记载了家族约341人世系和仕宦的基本信息,其中约245人不见于元代传世文献记载,为元史研究提供了大量新的信息。《世谱》对于藁城董氏家族的世系与仕宦记载十分详尽,其中涉及的历史问题还有待进一步的研究。

刘志伟教授带来第三场报告,题为“以华南经验一瞥孔府谱系”。刘志伟首先指出,广东地区的谱系大部分都是明清时期的,但在北方地区却能够看到明清以前的族谱,从北方现存的谱系出发,可以探讨他们是如何看待整个宗族,包括亲属制度、家族制度、宗法制度等。刘志伟从孔庙所见的碑刻出发,碑铭记载的是孔子后世的家族族谱。由两部分构成,前面部分基本上表达的是贵族的承袭系谱,后面的才是明清以后的合族谱形式。他表示,石碑上所刻族谱存在二十派六十户的特殊结构,是非常典型的明清社会的合族结构。

中山大学历史学系刘志伟教授

中国历史上的族谱可以分为几种不同的类型,一种是唐代以前的中古族谱,以官谱为主,主要是记载贵族承袭的关系,而作为私谱的家谱,一般只有四五代的系谱,大多存在于在墓志中。明清以后,家谱、宗谱、族谱的概念混淆。但家谱和宗谱的概念有所不同,连续十数代乃至数十代的系谱,基本上是中古以前记录承袭世系的官谱的传统的遗迹,所以宋明时期的家谱,本来主要还是沿袭中古私谱的传统,一般记载四五代的世系,也就是没有“亲尽”的五服内的家族系谱。到后来,中古时代的系谱传统逐渐混合,形成明代以后尤其是清代普遍见到的记录数十代谱系的家谱传统。而在这个过程中,合族联宗实际上是灵活利用这两种传统的方式。因此,我们在研究族谱世系时需要分清不同的家谱的形式,还需要认识到不同时代、不同形式的家谱在那个时代的用途,当时是主要依靠哪种谱系建立起地方甚至国家的社会秩序与政治秩序。从这些谱系中,可以看出历史与社会的变化。

赵世瑜教授带来第四场报告,题为“族谱之于汉、番、回——竞争、协调与联盟”。费孝通先生曾经提出过藏彝走廊的概念,藏彝走廊以东的雅砻江、大渡河、岷江三江并流的区域是更具贯通性的汉、蕃、回走廊。宋代以后,汉人和西番就在此处形成了长期的共居空间,元明时期又加入了回回,因此保留了许多珍贵的资料。赵世瑜首先对汉地回回如何记述祖先的问题进行了讨论,汉地回回经历了从外来者到逐渐定居的身份变化,从早期墓碑记载三代到仿照汉人的族谱,现存较多的是清代中叶以后的族谱。番人即后人泛称之藏族,所见族谱也受到汉人传统的影响。

《西夏李氏世谱》中收录了26部家谱,编纂时间集中于明朝嘉万年间、清朝康乾年间、晚清光绪时期这三个时段,均是西北地区发生较大变化的时期。此外还有乾隆时期编修的《后氏家谱》,后家家谱中有两种特殊的材料,一是在当地流传的《西天佛祖源流录》、二是《岷州志》。后家的一个支系是僧人,另有一部分支系作了明代的土官,因此在家谱中均有收录,其中反映出来的分家与修族谱的关系问题值得进一步研究。此外,赵世瑜还提及了甘肃永靖孔氏的谱系建构,其祠堂中悬挂的家堂画中分别有白马、黑马、青马和红马及作为各支祖先的四个神灵,应与藏传佛教之神密切相关;另一个故事是说现在的四支则是三支汉,一支回,这都反映了这一地区的不同族群在历史过程中的整合特征。

“藏彝走廊”这一概念源自费孝通先生题为《关于我国民族的识别问题》的发言:“我们以康定为中心向北和向南大体划出一条走廊,把这条走廊中一向存在着的语言和历史上的疑难问题,一旦串联起来,有点像下围棋,一子相联,全盘皆活。这条走廊正处于彝藏之间,沉积着许多现在还活着的历史遗留,应当是历史与语言科学的一个宝贵园地。”

乌云格日勒研究员带来了论坛的第五场报告,题为“家谱中的贵族--清代扎鲁特右翼旗扎萨克贝勒家谱初探”。北方游牧民族具有口述史的历史传统,早期谱系传承主要依赖以贵族为中心的口述史。17世纪以后则形成较多的蒙古文史书。由于蒙古各级贵族有自身的世袭制度,清廷要求其编修详细的家谱,上报理蕃院,由理蕃院保管并对蒙古贵族的世袭情况进行审验。乾隆初年至清末光绪年间,族谱规定为十年修订一次。清代以来,蒙古贵族家族修家谱相当普遍,但流传至今的数量不多,约有两百余份,其中大部分为伊克昭盟各旗的家谱。乌云格日勒研究员以美国哈佛大学柯立夫教授收藏的扎鲁特右翼旗扎萨克贝勒家谱为例,分析了其中记载的长、次子夺爵的故事,并指出家谱与档案文书能够起到互相印证、补充的作用。家谱是珍贵的文献,能够脉络清晰地衬托出政治制度的实施过程以及政治制度下的家族和个人,对研究社会政治史非常有效。

内蒙古大学蒙古学研究中心乌云格日勒研究员

邱源媛研究员带来第六场报告,题为“清代旗人户口册中的家谱”。由于清代旗人是一个较为特权的阶层群体,为了加强人丁的控制,从努尔哈赤时期其就建立了一个严格的人口登记制度,一直记载到溥仪退位。学界将记录这些资料的文献称为户口册。户口册种类复杂,邱源媛重点介绍了两类,一类是人丁册,记载活着的人;另一类是家谱和承袭册,记载入旗后的所有代系人口。旗人承袭册十年编撰一次,侧重于对家庭人员世袭的记录。雍正五年,承袭册的编纂发生重要的转变。雍正五年之前,家谱的编纂由八旗系统的家族个体进行,承袭时提供给官方;雍正五年之后,则改成了由国家编纂与保存,旗人家谱书写进入国家行政管理体系。这既是清代各项制度逐渐完善的大势所趋,也是为了应对清代人口增多带来的众多家族矛盾纠纷,将承袭册交由官方掌握可以有效解决纠纷。

中国社会科学院历史研究所研究员邱源媛

第二场

论坛的第二场主题为“多语种石刻史料与跨地域欧亚大陆之比较研究”,由中山大学历史学系教授谢湜担任主持人,厦门大学历史系教授郑振满、陕西师范大学西北历史环境与经济社会发展研究院副教授田宓、厦门大学历史系副教授陈博翼、哥伦比亚大学东亚系与历史学系博士候选人孔令伟、埃默里大学历史系博士候选人卢正恒发表报告。

郑振满教授带来本场论坛的第一个报告,题为“泉州宗教石刻与海上丝绸之路”。郑振满首先介绍了吴文良先生所著《泉州宗教石刻》一书,书中收录了发现于泉州地区的古代伊斯兰教、基督教、摩尼教、印度教和道教的石刻。古伊斯兰教的碑刻主要在明代伊斯兰教堂遗址处发现;古基督教的碑刻文字则反映出了当时存在不同教派,如基督教教派和天主教派,而当时的基督教教徒主要以叙利亚为中心;摩尼教现存的碑刻较少,大多是一些较为简单的文字,据推断应为摩尼教的经文;由于当时很多印度人聚积在泉州,所以留下了许多与印度教相关的石刻。这些宗教石刻虽然属于不同的宗教,却随着人口的流动,时间的推移构成了变化的历史脉络,给予了海上丝绸之路故事新的讲述方式。

《泉州宗教石刻》增订本

田宓副教授带来第二场报告,题为“从碑刻资料看土默特的汉人家族与村落社会”。归化城土默特指今呼和浩特、包头地区,这一地区是明清时期山西汉人迁移的主要目的地之一。山西汉人在口外谋生,有一个从“雁行”到“扎占”的过程,“雁行”即山西移民起初春种秋归,并不定居。“扎占”是说山西移民经过一两代后,定居口外。山西移民在归化城土默特不断生息繁衍,逐渐形成家族。在汉人家族的构建中,“容”、“家谱账簿”、“族谱”等扮演了重要角色。近些年来,汉人家族还开始在村落中修建祠堂。“容”和“家谱账簿”主要记载家族世系。“族谱”中的内容相对丰富,除了记载家族世系,还记录家族历史。其中家族世系一般包含口里和口外两个部分。家族历史则记叙了汉人家族在口外的生存发展状况。随后,田宓利用碑刻资料,介绍了汉人家族参与村落庙宇修建的情况。同时指出汉人家族也广泛参与到村落社会的摊差和水利事务之中。此外,汉人家族与蒙古家族在村落社会中的互动关系问题也值得进一步探讨。

当地一间汉人祖堂内部

陈博翼带来第三场报告,题为“从碑刻到历史解释:占婆碑铭研究的一点启示”。他首先从碑刻研究的学术史角度介绍了对占婆碑铭的研究和西欧殖民遗产的影响。陈博翼随后指出,占婆碑铭研究中,“印度化”理论和武景碑的争论是两个能很好说明历史解释如何依据时代变化而改变的例证。从对“文明”划分的执着和套用到“印度化”单一化的理解,高棉、占婆等王国在族群和地方政治上的多元性被抹杀,而一个看起来更完美的历史解释框架也被制作出来。接下来,陈博翼主要对武景碑解释的变化问题展开了讨论。武景碑是对芽庄附近的一个被称为释利魔罗的王室家族的记载,年代在公元二到三世纪左右。对武景碑的解释早期偏向认为其属于扶南王国诸侯,即在契合于更为广泛的印度支那的历史体系下进行解释,战后则倾向于排除帝国影响的“地方自治”模式,强调其占婆碑铭属性和地方政治首领联合早期印度文化阶层的特征、该地与其他占婆政体的区别,体现出碑铭研究中历史解释的变化。对占婆碑铭的研究也启示研究者在碑文研究时需要关注多种信息,一是碑文直接提到的重要信息,如世系、信仰、族裔等问题;二是碑文间接提到的隐藏信息,如夸饰和试图建构植入的内容;三是碑文简单带过的不起眼的信息,如意外拓展的名词和联系网络;四是碑文没提到的信息反证,例如武景碑没有明确歌功颂德扶南统治者,但对此的研究可以由点带面,带出当地的族群、政治生态、印度化的理论讨论。

武景碑

孔令伟接下来发言,他的发言题目为“多语种石刻史料所见明清政教关系”。此处的政教关系主要是明清朝廷与蒙藏佛教之间的政教关系。首先是明代石刻史料中反映出的政教关系。根据碑文内容和功德人题记,可以发现在北京、南京、甘青地区大量藏传佛教寺院曾经获得明廷资助。个别碑文中蕴含着丰富的藏传佛教僧人的生平信息、法脉传承和家族继承等历史细节,这些细节不见于其他汉藏文传世史料。尤为值得注意的是,明代汉藏碑文中的“西土”、“天竺”、“西域”、“西天”、“佛国”往往指代藏地而非印度。而到了清代,“唐古特/西藏”逐步取代了“西土”、“天竺”等明代汉文文献中的模糊概念,反映出了神圣地理学的除魅化。

就现存碑铭而言,清代北京地区满蒙藏汉多语种碑铭的比例相对于明代明显较高,石刻史料的语种更加多元。尽管清代石刻比明代更为多元,但也存在着更大的内部矛盾。孔令伟从展演性和区位性两方面对清代石刻中的内部矛盾进行了讨论。一方面,乾隆有意识地通过重新书写佛教史以及历史记忆来构建特定之政教意识形态;另一方面,随着场域不同与身份差异,石刻的话语表达也随之改变。孔令伟由此认为,在对多语种史料进行研究时,应当比较其中不同的内容,并对多种不同类型的史料进行讨论。

卢正恒博士带来论坛的第五场报告,题为“满文碑刻在海疆:庄大田事件的国家描述和地方反应”。林爽文事件发生之后,乾隆皇帝钦选平定庄大田为十二场大战之一,绘制了十二张图并立了石碑。由于碑刻中的满文存在多处错误,过往学者认为碑刻中的满文完全翻译、甚至误译自汉文碑刻。但是,碑刻中提到的“蚊率社”等词汇仍然很有满文特色。此外,碑刻被立在台湾府城新建的、位于过往社会中心的福康安生祠,处于当时的政治、经济、社会中心,具有特殊的意义。满文碑刻阐述了满洲统治者的观点,尤其强调福康安、海兰察、巴图鲁、侍卫、八旗军队的功绩,将此役与朱一贵事件的施世骠、蓝廷珍进行比较,更强调满洲水师将领的贡献。相较于满文的碑刻,当地的地方会领袖主导所立碑刻则更侧重于对放置地点与庙宇传说的描绘。反映出国家描述与地方的不同。

原立于福康安生祠的十块纪功石碑现有九块被移置于赤崁楼正面

第三场

论坛的第三场主题为“官方文书的编纂、流通与知识生产”,由深圳大学历史学系助理教授蔡伟杰担任主持人,北京大学历史学系教授张帆、北京大学历史学系副教授党宝海、中国社会科学院历史研究所研究员阿风、中国人民大学教授乌云毕力格、深圳大学历史学系助理教授蔡伟杰、内蒙古大学蒙古历史学系讲师包呼和木其尔参与报告。

张帆教授的报告题为“《元典章》文书所见元代中央高层机构关系”。报告主要围绕与公元1295年前后中书省对行政系统官员监察系统尚书有关的三个文书展开。这些文书反映了元代的几个重要的问题:一是省台矛盾,即中书省,中书省行政机构与监察系统之间的矛盾;二是由于元代缺乏高层联席会议,高层机构独立奏事,各有系统,因此重要的问题不能得到很好的沟通;三是元代高层机构主要通过文书进行沟通,元代不行常朝,机构首长无法当面沟通、协调意见,且忽必烈以后,皇帝也不能很好地起到协调功能,元代的独立奏事加剧了矛盾。随后,张帆还结合文书中的案例讨论了元代中书省与行省之间的矛盾。元代中书省与行省在级别上平等,但行省远离中央,无法直接向皇帝汇报工作,往往要先给中书省请示,因此其文书与建议往往并不具有权威性。

北京大学历史学系张帆教授

党宝海副教授的报告题为“元代的田大成案和胡颐孙案——比较《元典章》和《元史》的记述差异” 。党宝海首先对田大成案进行了介绍。《元典章》中收录了至元十二年四岳【四月】中书省下达的对田大成收继弟妻阿赵案的札复【札付】。但根据《元史·世祖纪》的记载,至元十二年二月,田大成已死,且元世祖已经对田大成案的处理作出了决定。一般来说,这种由皇帝本人对于司法案件作出的处置,在元朝应当是最终的裁定,无需在两个月后交由中书省发出札复【札付】来加以裁断,《元史》和《元典章》的记载有明显的矛盾。而根据《田大成墓志》可知,田大成病逝于至元十二年三月十五日,因此,《元史》中的记载是错误的。

北京大学历史学系党宝海副教授

另一案是胡颐孙案,胡颐孙谋财杀弟,但因其在官场结交广泛且行贿地方官吏而使案件迟迟不得判决,直到监察御史脱烈海牙参与调查才最终判决。在《元典章》收录了胡颐孙杀弟及执法的公文,大德五年三月十八日(戊午日)由监察御史监督行刑。而《元史》成宗纪中所记载的胡颐孙等被处死时间却是大德四年四月戊午日,与处决胡颐孙的准确时间相比,年份晚了一年,而月份早了一月,日子却同为戊午日,很有可能是史臣在编写《成宗实录》时出现了抄写错误。党宝海从这两个案件出发,讨论了《元史》本纪产生错误的原因。《元史》本纪中的许多内容来自于《十三朝实录》,而由于明朝史臣编写《元史》的时间非常仓促,很有可能延续了《实录》中的错误。

阿风研究员的报告题为“文书、实录与正史:明清史的史料系统”。阿风首先从西方近代科学主义史学中的文书体系与中国文书传统两方面进行了讨论。西方近代科学主义史学主要包含三个阶段:一是十七世纪历史考证学或古文书学的建立;二是十八世纪哥廷根学派;三是十九世纪兰克史学。而在中国的史学传统中,存在两个脉络,分别是言事有别和言无独录。随后,阿风以《明史》中关于明代“户帖”的记载探讨了文书、实录与正史的关系,并指出,原始文书如诏令、奏疏等是正史的重要史料来源,正史中的记载往往依据实录编成,而原始文书在编入“实录”的过程中,不仅语言表达上会有改动,内容也会有所取舍。因此,“正史”、“实录”“文书”在中国古代的史料系统中处于不同层次,形成了金字塔形的史料系统。“文书”不仅是正史的重要史料来源,也是历史研究的基础史料。

利奥波德·冯·兰克(1795-1886)

乌云毕力格教授的报告题为“文献口述史和民族史研究”,以乌珠穆沁寺庙史中的个案进行了讨论。他认为,可将史料分为遗留性史料和记述性史料。遗留性史料为能在无意中提供信息的史料,很少包含作者的意识和讲述历史的目的,较为可靠;记述性史料带有强烈的主观意识。因此,在利用史料的时候需要做一个区分。同时,通过田野调查获得的口述史资料也是文献资料的重要补充。但口述史资料也存在两个问题,一是讲述者本身耳闻目睹的资料可信度相对较高,但世代口传的关于古代历史的资料则存在很多问题。口传史料中无意识保留下来的资料非常珍贵,但需要研究者有意识的去鉴别真伪。二是口述在追溯历史时,往往并不反映本身,而是反映了其看待历史的态度或对过往历史的愿望。随后,乌云毕力格结合乌珠穆沁寺庙史中的个案进行了讨论。在对乌珠穆沁寺庙史进行研究时,主要通过两类史料,一是档案馆收藏的当地衙门上报理蕃院的奏折,二是当地民众、寺庙中的喇嘛口述的民间传说。民间传说中多有错误之处,通过两种史料的相互补充才得出正确信息。乌云毕力格由此指出,在进行历史研究时,应该正确评判历史资料的价值,严格地鉴别真伪,力图复原历史的本来面貌。

《西乌珠穆沁旗寺庙概况》(蒙文)

蔡伟杰助理教授的报告题为“清代旅蒙商如何学习蒙语?以官编辞书与民间杂字、根本书为主的讨论”。对于清代旅蒙商人而言,学习蒙语是重要的基础。商号通过学徒制对商人进行培训,包括业务技术和职业道德两方面,旅蒙商的口述史中包含了大量学习蒙文的内容。为了学习蒙文,民间出现了蒙文学习的教科书,即《新刻校正买卖蒙古同文杂字》。这一刻本最晚在嘉庆年间就已经存在,体积较小,容易携带。刻本共分两个部分,第一部分为图表,包括满蒙文对照词汇,分为三栏,先用满文标注汉文之音,再用汉字拼蒙文之音。第二部分也是满汉蒙文对照,主要包括了一些不易用图来表示的词汇,如“八旗”等。第三部分被称为“根本书·利部”,这一部分未见明显分类,据推断应为某个不会蒙文的人留下的蒙语笔记的整理。清代官方辞书中对翻译规范有很详细的界定,而这一刻本则更像是提供给初学者的实用教科书。

深圳大学历史学系蔡伟杰助理教授

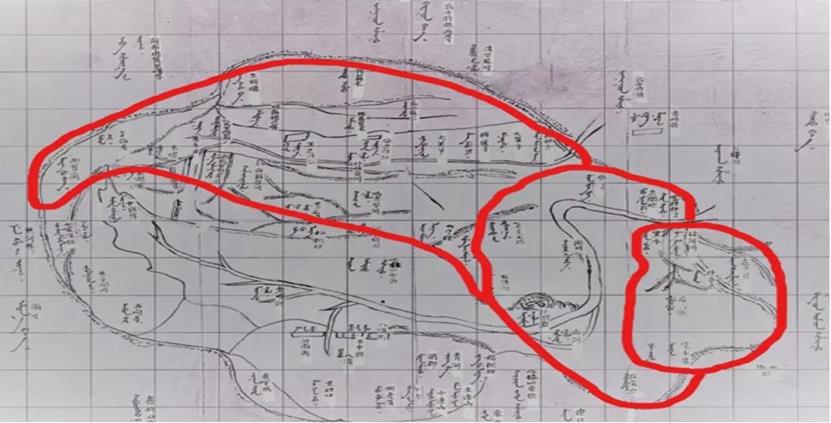

包呼和木其尔老师的报告题为“阿勒巴(贡赋)体制下蒙古社会结构——清代喀喇沁地区苏木与阿勒巴类别分析”。报告以阿勒巴为切入点,旨在探讨两个问题,一是喀喇沁右旗如何摊派阿勒巴(贡赋),由哪些组织或社会单位承担?二是提供阿勒巴的不同单位或组织反映出怎样的社会结构特点?在道光年间发布的旗内布告文中,摊派的单位包括四十二苏木、六翼和塔布囊(贵族)集团三种。苏木包括努图克苏木、浩特苏木和科布都苏木三部分。“六翼”则包括右翼、左翼、伯尔河翼、乌布·舍利噶翼、海达哈翼、努鲁儿虎翼。

这些翼分别被喀喇沁右旗三大支系塔布囊血缘集团(即;苏布迪支系、岱青支系、长秃支系)所占有,是该旗三大支系塔布囊的世袭属民集团。四十二苏木中,有二十九个努图克苏木,其所属箭丁均来自于六翼,相当于八旗制度中的世袭佐领。浩特苏木与科布都苏木,就其性质而言相当于八旗中的公中佐领与包衣佐领。这些不同类别的苏木在阿勒巴分摊上也有明显的差异。其中努图克苏木承担着国家与蒙旗行政事务中的众多阿勒巴义务(比如;木兰围猎所需猎手、马匹、食物,旗仓储粮等),浩特与科布都苏木所承担的基本上是上层贵族家族内部事务(邀请活佛前来祖坟诵经等)。六翼则专门负责向旗内王公提供乌拉(驿站所需车马)。可以说这是喀喇沁地区原有社会结构(塔布囊集团与六翼)将清朝编设的佐领(苏木)内部化的结果。

三大支系塔布囊领地分布略图

最后,乌云毕力格作总结发言。他指出,在这次论坛上,共有十六位学者发表了报告,内容囊括家谱、族谱、文献、西域文本等材料;题材上涉及了社会、历史、宗教、考古等;语言上涉及了汉文、满文、藏文等。这种跨领域的讨论不仅没有导致隔阂,还起到了非常好的交流效果。这一对话为研究提供了新的方法与新的途径,具有很高的价值。

与会学者合影

文章来源于微信公众号《北京大学人文社会科学研究院》2019年9月11日

原文链接:https://mp.weixin.qq.com/s/cWFGaj4P4lLQX4qabW_Q9Q