作者:李雪梅

出版社:上海古籍出版社

出版时间:2020.12

字数:814千页数:750

出版后记 · 聚精碑石

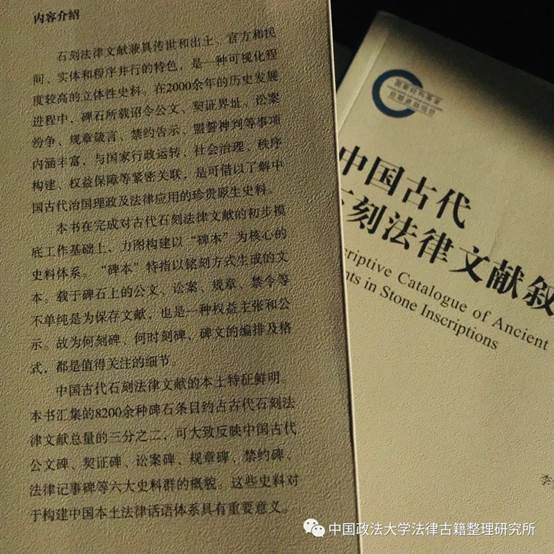

法律碑刻是了解古代法律规范构成、法律实施以及本土化法律观的重要载体,也是一种可视化程度较高的立体性史料。从目前学术界研究的现状看,传世文献、中央和地方档案以及出土简牍已被普遍使用,而石刻法律文献尚未引起研究者的充分关注。单独、系统叙录我国历代石刻法律文献在学界属于首次,就此摸清中国古代法律碑刻的“家底”,总结这批原生史料的特色,不仅具有填补空白的意义,也将对中国法律史学研究产生持久影响。

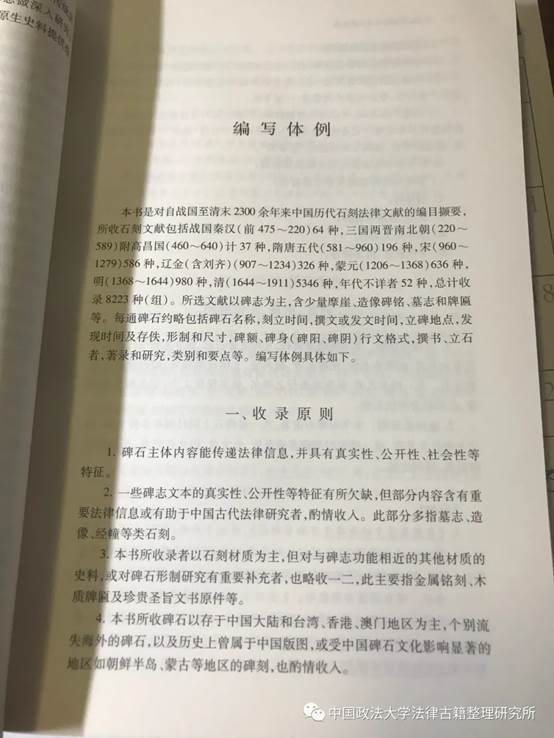

呈现在读者面前的《古代石刻法律文献叙录》(以下简称《叙录》)是我们对古代法律碑刻进行“首次普查”的阶段性成果。“我们”是聚精会神于碑石的一个学术团队。尽管笔者之前尝试过法律碑刻的编目工作(《碑刻法律史料考·附录》,社会科学文献出版社,2009),但未像《叙录》一样有明确的格式要求和体例规范,也未像《叙录》一样系统揭示法律碑刻的诸多内涵。说其是“阶段性”,是因为我们的调查、搜集和整理研究工作还一直在进行中,对一些省市如安徽、湖南、江西等地的调查工作尚不充分,一些史料存佚情况也尚待核实。即使《叙录》已然面世,我们对法律碑刻的全面调查与核实工作仍将持续,寻求新发现的信息以备《叙录》的增补修订。

就已进行的调查和整理工作而言,有这样几个“相对”的特点:一是对传统金石志、方志的整理较当代碑志全面;二是对蒙元以前的法律碑刻著录检索较明清时段细致;三是对碑石的实地访查、核实工作,北部、中部地区较南部、西部更扎实;四是对碑刻搜集整理的力度,高于墓志、买地券、经幢等石刻类别。

上述一、二两个特点具有关联性。因传统金石志著录多截止到金元,少有系统载录明清碑志的志书,故《叙录》内容中元以前的风格与明清段有较大不同。即蒙元以前的碑目,载录书目较多,且多见有研究成果,而明清时段因鲜见针对单独碑石的个案研究,故以记录碑石外观、格式和内容提示为主。

第三、四两个特点则受制于时间和精力。石刻法律文献内涵广泛,其中载之于碑刻的法律史料,真实性、公开性、约束性明显且易于识别;而载之于墓志、经幢、造像碑、买地券等石刻中的法律信息,或因其真实性、公开性的局限(如墓志、买地券),或因法律内容呈零散、附属性面貌(如经幢、造像碑),对其中的法律内容进行甄别、梳理需要花费更多的时间和精力,故本书仅甄选了一些具有代表性的史料。

尽管时间、精力有限,我们依然坚持田野调查,记录碑石。这不仅是遵循古代金石学家注重访碑的传统,更是为纠正传统和当代碑志著录中普遍存在的重碑阳轻碑阴、重名家手笔轻民间刻石和雷同性公文、重视撰文时间忽视立石时间,以及著录信息不全等偏颇,故亲临现场观摩碑石、搜集碑拓,进而了解碑石所处环境及形制、碑文格式、碑阳和碑阴的关系,乃至加刻、续刻等信息,其重要性并不亚于对史料的研读甄别。

法律碑刻是中国本土化特征鲜明的原生史料群,大部份史料都具有原始性、独立性、惟一性。法律碑刻史料群存在的基础,一是有可观的体量,二是有丰富的族群。

法律碑刻在传统金石志中平均占8.47%,尽管比例并不是很高,然而在古代刻石普遍、存世数以万计的前提下,其存量相当可观。《叙录》目前所收法律碑刻为8200余种,但还远远不是法律碑刻的全部。保守估计,当在1.4万种左右,尤其是明清法律碑刻,其数目还有较大的提升空间。此尚不包括春秋战国盟书、汉代刑徒砖、历代买地券、墓志以及民国碑刻的数目。可观的存量,将大大提升石刻法律文献的学术价值与地位。笔者深信,法律碑刻将会与简牍、金文、档案等法律资料群一样,为人瞩目。

从表面看,《叙录》所载是按时间顺序排列,各碑志间的相互关系难以一眼识别。然而通过这些碑志的内容、形制、刻立时间、功能等事项的分析和归纳,还是能发现其特殊价值,如揭示法律碑刻的制度属性和独立性;检验法律碑刻的分类理论和应用;勾画法律碑刻史料群的体量和群组关系;展示法律碑刻中公文与私约并行、法律和行政互动的包容性等。通过对《叙录》所载相近类别和专题文献的年代分布、刻立地点、体例、要点、研究成果的辨析与汇集,可为古代公文、讼案、契证、规章、赋税等专题和个案研究提供翔实的史料支撑。

《叙录》所汇集的法律碑刻持续时间长、分布范围广、类别丰富、形制多样。通过普查,我们对法律碑刻的几个经典类别的体量有了清晰的认知。就目前所掌握的史料而言,其大致类别构成是:王言君命类约占10%,公文类约占11.7%,契证类约占19%,条令规约箴言类占17%,禁令告示类约占24%,讼案纠纷类约占6%,另食货赋役、监察、盟誓、法律记事等约占12.5%。这些数据较真实地揭示了法律碑刻史料群在相关专题研究上的优势。为方便学者利用,本书所收史料经过初步筛选分类,兼有明确的藏石地点和载录文献,力求信息多样,检索便捷。

当然,对石刻法律文献进行普查不是件轻松的事情,也不是短时间内能够完成的。我们在资料积累、整理上所花的时间和精力,并不亚于在研究上的投入。而本书从初稿成型到正式出版,也颇多曲折。

在2014年申报国家社科基金后期资助项目时,笔者掌握的法律碑刻数据为4600种,较2009年出版的《碑刻法律史料考》所附3300种增加了不少,期待最终结项时能达到5800种。然而在2016年底申请结项时,却达到了7900种,比预期数目超出了2100种。新发现的内容,使法律碑刻的时代和地域分布的完整性、系统性、均衡性都有明显提升。数目的“爆发”式增长由多种因素造成。一是2015年、2016年我们将主要精力放在对原碑的调查核实、对碑拓的搜集整理工作上,两年中野外考察的有效天数近150天。二是陆续出版的碑志书目和碑文汇编成果也提供了诸多便利和线索。三是对法律碑刻的内涵和结构有了更全面的认知,促使我们对过去曾忽视的法律碑刻类别如公文碑等,进行重新审视。

在法律碑刻数量增长的同时,书稿的体量更厚重了,字数远远超过项目申报时的预估,这对讲求效益的出版社而言,成为“沉重”的负担。自2017年结项后,书稿一直“沉睡”在北京的一家出版社,编校进展缓慢,编辑几经更换,出版似是遥遥无期,缩减到申报项目时的字数,成为顺利出版的一个条件。但与之而来的是,《叙录》实用性会相应降低。权衡之下,书稿于2019年转至上海古籍出版社。

在此要特别感谢上海古籍出版社的曾晓红女史。此书稿在2014年曾列为拟在上海古籍出版社出版的“中国古代法律文献研究丛刊”之一,当时她已敏锐地发现这本书的独特价值,提议从上海古籍出版社方面申报当年的国家社科基金后期资助项目。由于一些程序上的原因,《叙录》最终从中国政法大学申报并一举成功。得知《叙录》将要压缩出版的窘境,她果断提议转由上海古籍出版社出版。而此时的书稿碑目,已从2016年结项时的7900种增到8200余种,出版成本自然又有增加。其实出版费用负担并不是太大的问题,能将书稿交到懂得其价值的编辑手里,才是更为重要的!

在此还要感谢项目评审专家提出的宝贵建议。依据五位评审专家的建议,经过近两年的资料补充、内容辨识和专题归纳,使古代法律碑刻这一原生史料群的轮廓特征更加清晰,史料的检索利用更为便捷,课题申请时所设定的“阐明并彰显石刻法律文献的综合研究价值、拓展古代法制专题研究史料群、建构合乎石刻法律文献特性的分类方法等”主要目标,已基本实现。

还要特别感谢一直默默关注、支持我们研究的亲朋学友。因为碑刻研究而结识了一批志同道合者。访碑的乐趣、拓碑的艰难、读碑的收获,历历在目。在微信中,会时常收到朋友们从天南海北发来的碑石图片、信息。我知道,很多朋友一看到碑石,会第一时间想到我,想到这些碑石会有助于我们的研究。这份关照和支持,看似细微,却每每让人动容。

需要感谢的还有中国政法大学石刻法律文献研读班的各位同学,其中历史文献学专业和法律史专业的学生出力甚多,安洋、刘海军、王浩、曹楠、王梦光、刘伟杰、项泽仁、于瑞辰、马小娟、闫静怡、梁瑞琪、王硝鹏、张驰、陈虹池、朱子惠等诸位同学在整理、校核资料方面做了很多琐碎的工作。尤其是古今行政区划的改变,以致在校核地名、改古地名为今地名时颇费功夫。当然他们也是《叙录》初稿的受益者。从2014年至今,有7届学生优先利用《叙录》数据,这为他们撰写学期论文、毕业论文,提供了极大的便利。通过他们基于《叙录》而进行的开创性研究,我们也更加坚信,《叙录》的出版将有功于学术。共享学术资源,是我们一直致力的目标。

李雪梅 2020年秋于京城