撰文:欧阳哲生

“这是本世纪早期中国学者在西方刊行的第一部中国经济思想名著,也是国人在西方刊行的各种经济学科论著中的最早一部名著。所以,中国经济学家在国际上较早露头角的反而是在国内久未引起重视的中国经济思想。可惜他回国后全力宣扬孔教,很快就被经济学界所遗忘。”

有关陈焕章的早年事迹,我们现能找到的材料甚为有限,这里只能对他作一简要介绍。陈焕章(1880-1933),广东高要县砚洲(今属鼎湖)人,字重远。名和字均意取《论语•泰伯》中的“焕乎其有文章”、“任重而道远”,人如其名,陈焕章一生行事似乎都与他的名字之意相符。其父陈锦泉,为清朝候补巡检。1892年(光绪十八年)陈焕章应试为邑庠生(秀才)。后在广州长兴里“万木草堂”受业于康有为,与梁启超同学。遗憾的是,在康有为的自编年谱中,我们可见到陈千秋、梁启超、韩文举、梁朝杰、曹泰、王觉任、麦孟华、龙泽厚等被康氏引为“志士”或“多有成者”的名字,却未见只字提及陈焕章,这可能是陈氏在康门弟子中年纪较小之故,因而直至1899年,在康有为心目中,陈焕章并不为他所重。1898年,陈焕章任澳门《知新报》主笔,撰文倡明孔学,在该报第128期(1900年11月6日)可见他具名“陈重远”发表的《倡教会缘起》一文,即是一证。1902年(光绪二十八年)在广州时敏学堂任教,翌年任学堂监督。同时在家乡砚洲创办“颍川两等小学堂”。1904年(光绪三十年)入京参加科举考试,这是清廷最后一次举办科举考试,本科因慈禧太后七旬万寿改正科为恩科,陈氏荣获“恩科赐同进士出身第三甲”殊荣,在三甲150位进士中,位列第131名。1905年(光绪三十一年)春,获公费赴美留学,进入纽约的库克学院(CookAcademy)学习英语,5月20日陈焕章致信谭张孝,谈及自己的学业:

弟并无暑假,现在敦聘教习,预备入校,功课极为忙速,日不暇给,万难稍离。《文兴》报务决不能兼任。弟过横滨时,任公屡嘱弟到美后勿兼营各事。长者在港时亦言弟年尚少,宜不任报务,拟派弟游学。即弟昨岁在港亦曾见兄函言同门游学之重要矣。……弟与长者亦常函论此事,并催季民叔、铭三等就学。以此论之,兄亦断不欲弟之兼营而难成也。

学部今年咨文到来,责望甚切,弟亦心急已极。弟向于己亥年与宜广同学西文,继以弟不能在《知新报》立足,始行辍业。使弟非受如此看待,弟之西文已成久矣。今言之犹有余痛。往者不可求,来者犹可追,要当勇猛以求精进耳。

可见初到美国的陈焕章课业甚紧,以至他不愿分身兼任其他工作。1907年春继入哥伦比亚大学留学,第一学年专业课程为经济学、国际法与宪法,第二学年为政治经济学、社会学和宪法,接受系统的美国式学术训练和教育。陈焕章虽身为清朝进士,初到哥大时学历却成了一个“问题”,哥大最初只认定他为“文学学士”(A.B.),第二年才改为哲学博士(Ph.D.),也就是说,清朝的进士等同哥大的博士资格,这也算是一则趣谈。在康有为的弟子中,像陈焕章这样既荣登进士金榜,又留洋攻读博士学位的双料高才生绝无仅有。刚入哥大不久,陈焕章曾给梁启超一信,汇报了他的专业学习和在纽约组织“昌教会”一事:

弟于本年二月初九入纽约之哥仑比亚大学,暑假时,复入其夏学,幸能考试及格,来年拟习公法、宪法、计学、哲学四科,将于八月十八日开学矣。前日先生在纽约时屡与弟商及,或专言政,抑专言教,弟谓不若兼言之。先生又谓不能兼,顷在英伦犹有书来,言不能定此公案,然弟则确欲兼之,因中国政界固当革命,而教界亦当革命也。现弟在此间实有不能不言教之势。一则愤于吾国人之无耻而自贱,二则愤于外人之肆口讥评,三则遇外人之细心考问,不能不答之,四则寻常论辨之中,已亦不自安缄默,故不揣冒昧,发起一昌教会,以为基础,将来拟辑一《孔教约编》,以英文译之,不知能成否。乞足下有以教之。兹谨将序文付上,伏乞鉴登于《新民丛报》中,以广其传,以引起同胞言教之兴味,即以为将伯之呼也。

编者特别说明此信“可见康南海先生最初并无坚持言教的主张”。之所以言政不言教,实因其精力“不能兼”,这大概可以解释其在戊戌变法以后康有为长期不提孔教的原因。而热衷于“倡明孔教”的陈焕章,只好冒昧为之,擅自创立“昌教会”。1912年归国后的陈焕章自述其早期这一“传教”经历时称:“焕章不量绵薄,发愤任道,立会昌教,十有四年。发始于高要,推行于纽约,薄海内外,应者日多。方谓圣教之隆,指日可待,乃回国以后,所见全非。”当年在海内外对孔教的不同反应,可见一斑。

1911年夏,陈焕章在哥大获博士学位,其博士论文The Economic Principles of Confucius and His School(陈焕章自译中文题目为《孔门理财学》),当年即收入由哥大政治学教师编辑的“历史、经济和公共法律研究”丛书,在哥大出版社分两册精装出版。书前有哥大著名的“丁龙讲座教授”夏德(Friedrich Hirth)、政治经济学教授施格(Henry R.Seager)所作序言,两人都对陈焕章的儒学和西学素养给予了高评。夏德称:“陈焕章博士不愧为他那位名师的高徒,他对孔子及其学说有着无与伦比的热忱,陈焕章博士既是一名孔门弟子,又有以西方科学方法来整理其思想的优势,但西方读者将会发现本书对于孔学的陈述完全是从儒家的观点出发的。”施格说:“在陈述孔门理财思想时,陈焕章博士采用了英语世界政治经济学论著常用的结构安排。”“由于作者广泛熟知英文经济学文献,这使他能够对东西文明进行有趣的对比。”“所有读过本书的人都将确信,儒学不仅为一伟大的经济体系,也是伟大的道德和宗教体系,其中包含着即使不是全部,也是大部分解决今天中国严重问题的必要因素。”夏、施两位教授给陈焕章博士论文的评语,为陈焕章在美6年留学生涯画上了一个圆满的句号。

儒学作为一门显学,自古以来相关的研究著作可谓汗牛充栋,然以儒学经济思想为主题的专著却付诸阙如。《孔门理财学》(The Economic Principles of Confucius and His School)可谓拓荒之作。该书分五部分,按照西方经济学原理,分别讨论了孔子及其儒家学派的一般理财学说及其在消费、生产、公共财政方面的思想。陈焕章在自序中交代:“这篇论文实质上是对中国古代制度的研究,它是对独立于西方而发展的中国思想和制度的考察。尽管我是按照西方作者常用的方式安排材料的,对古代文献的理解也从西方思想家那里受益良多,但我非常小心地避免将现代西方经济学家的思想掺人到对于中国古代著作的解读之中。我的所有论断都是建立在原典的文字及其精神之上,它们与多种资料来源的比较研究所揭示的孔子整个思想体系相协调。”“儒家著作可以比作一座矿藏丰富的大山,作者的角色就像一名矿工,从中提取某种特殊的矿石并将它用之于世界的生产事业。”陈焕章对这一创造性的工作颇为自信,“这是在人类所有语言中首次尝试系统地介绍孔子及其学派的理财原理”。

甲部为《通论》,陈焕章首先借夏德在《中国古代史》(The Ancient History of China)—书中所引的一位西方作家贝伦茨对孔子的评价来表达自己的观点:

他的地位是独一无二的。我敢说,没人像他那样作为一名教育家,已经成了并继续是他的人民的楷模——他就是鲁国的圣人,被称为孔子。不仅在哲学史上,而且在人类历史上,他的地位都是独特的。

如果我们要衡量一个历史人物的伟大,我只能找到一个适合的标准,即一个人有效影响力的范围、持久性和强度。按照这个标准,孔子就是最伟大的人物之一。

陈焕章从多方面说明孔子的伟大特性:“孔子确实是中国人品性的塑造者,但他不是从一个尚未开化的世界里蹦出来的。”“孔子对同时代人的最大贡献是作为一名老师。”“孔子为政不是他生活中重要的一部分,却是他实际才智的体现。”“孔子注定不是主要立功于当世,而是要影响未来无穷的世代。”“总之,我们可以说孔子是一位伟大的哲学家、一位伟大的教育家、一位伟大的政治家和一位伟大的音乐家,但他首先是一个伟大宗教的创立者。”将宗教置于孔子思想的首位,这显然是陈氏的一偏之见。不过,他对中国人崇拜孔子的现象作了一个合理而富有深意的解释,“中国人崇拜孔子不是出于迷信,而是建立在‘至诚如神’和‘圣而不可知之之谓神’的哲学信仰之上的”。这实际上是对他自己信仰所下的注脚。

陈焕章对“孔子精义”的说明,注重“三统说”、“三世说”、“仁”、“恕”的阐释;对孔子编篡的著作,重视《易经》和《春秋》;将《孟子》和《荀子》纳人孔教的一部分,这些均与康有为和今文经学派的影响有关,故其在“结论”中谴责刘歆、刘向父子,称他们“对儒教经典做了很多篡改,以满足自己的文学旨趣和迎合王莽的政治目的”这与康有为《新学伪经考》的观点如出一辙。

陈焕章对“孔教源流”的解释有其个人的发明。他认为:“孔教是孔子创立的新宗教的名称。‘Confuciumism’一词在汉语中称作‘儒’(Ju),它既可以指称孔子的宗教也可以指称孔子的门徒。因为孔教已经成为国教,实际上每一个中国人都是孔教徒,所以狭义的‘儒’则指学者或文人,但它的本意实在是指所有信仰孔子学说的人。”他称“孔教是中国的新宗教”,“中国的旧宗教是多神教”。他将历史上的孔教源流分为六派:(1)大同派,强调自由,从曾子传到子思、孟子。(2)小康派,强调治理,从仲弓传到荀子,李斯将之应用于秦代,并传到当代。(3)神学派,董仲舒、刘向是代表,汉代以后就失传了。(4)伦理派,孔教的主要流派,宋明时高度发达。(5)历史派,基于《书经》和《春秋》,司马迁等大史家是其代表。(6)训诂考据派,“由孔子发端,在本朝中得到普遍但狭隘的应用”。有趣的是,陈焕章对清朝控制学者思想的行为极表不满,“除了少数例外,广大学者的思想为政府的方针所控制,这极大地阻碍了孔教的自然发展。一旦中国建立了立宪政府,保证思想完全自由,孔教肯定会重获生机,那时我们可以希冀整个世界的大同!”所以,陈焕章提倡孔教,但不反对宪政,在政治理念上他与康有为并不完全同一,这与他的“美国经验”有关。

在“泛论理财学与各科学”之关系时,陈焕章申诉了其将英语“economics”译为“理财”的理由。他以为汉语“经济”一词“通常指政治才略,涵盖政府行为的全部,它更多地属于政治而不是理财”。陈以为取《易经•系辞》“何以聚人曰财。理财正辞,禁民为非曰义”中的“理财”一词较妥,因“理财学(经济学)是为了生活在集体中的人而按照正义原则管理财富的科学”。将西方具有科学意义的经济学与儒家伦理“禁民为非”的理财观相对应,这是陈焕章对中国“理财学”精髓的合理把握,也是其将“经济学”伦理化的反映。

关于“理财学与社会学”的关系,男女关系是最基本的社会关系,故陈焕章主要从孔子的妇女观出发考察了中国古代女性的地位。“首先,按照孔子的学说,男女是平等的。从皇帝到百姓,任何人的妻子都应是与其平等的。”《诗经》中的“宴尔新婚,如兄如弟”—句即可表夫妇关系如兄弟一般。其次,“男女有别问题,这是一个古老的风俗,为孔子所认同”。即古已有之的所谓“男女授受不亲”、“男女之防”的观点。第三,“孔子认可男女之间的社会交往”。第四,“孔子给了妇女政治权利,并通过担任官职体现这一权利”。第五,“妇女的完全独立将标志着孔子学说中社会发展的最后阶段”,这里他将孔子的妇女观与“三世”说联系在一起,并以为二者协调一致。

关于“理财学与政治学”的关系,“孔子的选拔体制是摧毁阶级利益的主要武器,这一点为重农主义学派所赏识。他们推崇的不是瑞士的或英国的,而是中国的政治治理方式”。陈焕章抓住法国重农学派魁奈的这一观点,大力赞扬孔子设计的教化制度。“教化制度是孔子政治体系的民主之源。”“在孔教中,宗教实际上包含在教育之中,因为教育一词意为智力教育,而宗教一词意为伦理教育。”“在孔子看来,学校不仅是一个教育体系,也是一个选举体系,它是政治与教育的统一。”“既然这些学生是从平民选拔出来成为高官的,这些教育机构实际上成了选拔人民代表的机构。”

关于“理财学与伦理学”的关系,陈焕章就《论语》中的“君子喻于义,小人喻于利”—语的含义从社会学的角度作了别解。他认为此语表示“对于上层人士,道德生活是第一位的,不过对于下层民众,经济生活是第—位”。他批评宋儒“不能完整地理解孔子的学说,认为他甚至不同意言利”,“宋儒没有将公益与私利相区别”,“以致后来中国人为了不得不实施经济改革而吃了很多的苦头”。陈焕章强调孔孟学说中“理财学与伦理学的和谐”一面,“财富取的原则比予的原则更重要”,“取之有道”是儒教的一个伦理原则,“所以取财,无论多大多小,都取决于伦理上的考量”。为了使人们的经济生活合乎伦理,孔子提出了“直接反对经济动机的三个学说”,即命、名、灵魂。陈焕章对此给予赞扬:“如果我们不让人们取利,同时否定他们求名的趣向,那样将太残酷,是不符合正义的,人类社会将一点也不会进步。因此孔子创立了名的学说,为的是将人们从经济世界带到伦理境界,用伦理成就取代经济成就这实际上是借孔子之言批评放纵人欲的资本主义自由经济。而将经济学带向伦理学,则合乎后现代经济学的价值取向。

在《理财通义》一篇,陈焕章强调:“孔子的理财体系不是民族主义的,而是世界主义的。在孔子之前,理财理论大多如重商主义那样,是以国家为单位的。”而依孔子的观点,天下是最大的理财组织,家庭是最小的单位。陈焕章以为《大学》中“生财有大道,食之者寡,为之者疾,用之者舒,则财恒足矣”一段所述为儒教的理财原则。“按照这一大原则,只有两大部类,即生产和消费。‘众’和‘寡’指人的数量,‘疾’和‘舒’指生产和消费。这是涵盖整个理财领域的最综合性的原则。”儒家将生产和消费并列、生产应重于消费,“这一原则不仅在古代是正确的,在今天也是正确的”。根据《大学》的这一观点,陈焕章对该书的结构作了调整,“将孔子及其学派的理财理论分为两大部分,即生产和消费”,其中生产部分“包括交换和分配的诸原则”。可见,陈焕章对中、西方经济学之间的对应关系有其自己的取舍,他并不盲目照搬西方经济学原理,以之硬套中国的“理财学”。

在乙部《消费》,陈焕章谈到了孔教的两大消费原则,一是人欲,即《礼记》曰:“饮食男女,人之大欲存焉。”《孟子•告子》篇曰:“食色,性也。”二是礼的学说,它一方面是满足欲望,一方面是节制欲望。陈焕章认为,在量入为出这个问题上,孔子“能使每个人都乐天知命”。富人乐其所有,穷人享受个人自尊和求真的乐趣。消费是一种乐趣的享受,除了物质消费的享受外,孔子还将音乐、乡饮酒乐、射礼、田猎作为“乐生之道”。支出的一般标准为“侈俭的折中”,即《礼记》所谓“礼,不可不省也!礼不同,不丰,不杀”。谈到“豪奢之恶”,《论语》曰:“损者三乐……乐骄乐,乐佚游,乐晏乐,损矣。”®孔子并不特别注重节俭,以为“吝啬之恶”,至于奢俭之间如何选择?孔子的回答是:“礼,与其奢也,宁俭。”传统生活的“特别支出”有婚礼、葬礼、祭拜祖先、社会交际,孔子均纳入“礼”的范围加以规范。

在丙部《生产》,陈焕章首先从《大学》:“是故君子慎乎德。有德此有人,有人此有土,有土此有财,有财此有用,德者,本也;财者,末也”一段提取生产之三要素为人、土地、资本。儒家十分重视人,朱熹《论语·集注》曰“人唯万物之灵”。陈焕章花了很大笔墨讨论孔教对“人口的重要性”、“人口的规律”、“人口迁徙”问题的意见,并对“中国人口众多的社会因素”、中国“人口的历史研究”做了堪称开拓性的研究,这一研究在凯恩斯的书评中博得了高度评价。“中国人一直认为人口是国家资产的主要因素”,因此重视人口的数量,“孔子赞赏有大量的人口,因为它是国家繁荣的标志”。针对美国“对移民的排外限制主要基于经济上的争夺”,陈焕章特别说明孔子鼓励“迁移自由”、“鼓励一般的外来移民”、“鼓励工匠和商人的迁入”,反对种族歧视。“没有一个种族或国家能够永远拥有文明国家的称号,除非它的行为是正义的。这是孔子的原则,所以中国人根本没有种族问题。”显然,陈焕章在这里有一点借题发挥的味道。土地是生产的第二个要素。对于土地的“数量有限”、“质地多样”、土地的方位、“田地划分的形式”,儒家都有自己的意见。资本在汉语中称“财”,包括钱谷。汉语有时“财货”并联使用,它们都相当于英语中的“资本”。依照《礼记•曲礼》的说法,“每个阶层都有其财富的特殊代表性物品”,财富在古代中国既包括生产资料,也包括消费品。

关于中国古代的生产部门,陈焕章根据古代士、农、工、商“四民”的分工,说明“中国从来没有存在过普遍的奴隶制”。中国古代虽然也有奴隶的存在,但“中国不曾有过像古代希腊、罗马和美国内战前那样的奴隶制度的存在”。“在四民分业的基础上,我们将生产分为三个部门,即农业、工业、商业。”《尚书•洪范》将食和货置于“八政”的前两位,“很明显《洪范》强调农业,因为食是八政之首”。民以食为天。但“农业只是庶人的职业”,故孔子的弟子均为士,他们是公共职业的候选人。谈及农业生产,陈焕章根据《韩诗外传》“夫土地之生不益,山泽之出有尽”,说明儒家对“收益递减律”的深刻理解。

孔子重视“工业”。《中庸》曰:“来百工则财用足。”这里的“工业”即为手工业。周代手工业取得了高度成就,《周官•冬官考工记》将“工”分为六类:攻木之工、攻金之工、攻皮之工、设色之工、刮摩之工、抟埴之工。其发展取决于四大因素:天时季节、当地气候、材料好坏和工匠技艺。“合此四者,制品就会精美绝伦。”《考工记》将王、公、士、大夫,与百工、商人、农民、妇职“相提并论,他们都属于劳动阶层”,显示“工匠在国家生活中占据着显要位置”。

商人的职业是商业。古代商人有“行商”和“坐商”之分。孔子虽将商人列为四民之末,但陈焕章以为孔子“从来没有低估商人的作用”,“夫四民交致其用而后治化兴,抑末厚本,非正论也”—语说明了这一点。通信和交通是商业发展的辅助工具,“二者常常是相得益彰”。其他如度量衡、价值和价格的关系、货币和银行业、商业规则、国际贸易,孔教都有论述。陈焕章以叶适、袁燮的观点说明中国古代有类似“格雷欣法则”的理论,叶适曰:“人不究其本原,但以钱为少,只当用楮,楮行而钱益少,故不惟物不可得而见,而钱亦将不可得而见。”袁燮曰:“臣窃观当今州郡,大抵兼行楮币,所在填委,而钱常不足,间有纯用铜钱不杂他币者,而钱每有余,以是知楮惟能害铜,非能济铜之所不及也。”陈焕章根据《周礼》,总结了中国古代六条商业规则:一、按照管理机构和商人店铺的情况划分市场;二、营业时间分早、中、晚三段;三、每二十家店铺都设有“胥师”,其下属为商人,目的是“禁止假货,防止欺诈”;四、物价由政府控制;五、所有交易买卖使用买卖证券;六、设有警察系统管理市场。根据这些规则,“在古典时代,政府确实细致地干预商业生活”。

关于“分配”,陈焕章认为:“较之于生产问题,儒家的理财理论更多地注重分配,因为儒家有较多的社会主义性质,较少个人主义性质。”据此,陈氏将分配的一般原则概括为:平等、生产力和需求。陈氏认为,孔子虽然罕言利,“但他不反对庶人取利”。对于所有庶人来信,包括农、工、商,“获大利都是正当的,这为孔子所认可”。

论述儒教的社会主义性质的政策,是该书的一大特色。陈焕章认为“井田制”是中国经济思想中具有社会主义性质政策的一个表现。对于这一制度的存否,中外学者有很大争议。陈氏对于“井田制”有自己的看法:“在古代,井田制不可能如儒家所提倡的那样完善;但同样真实的是,这一制度在孔子以前已经部分地实现了。可能其最初形式与英国的庄园制相似,然后为许多古代圣王所完善,最后由儒家将之修改得更为理想。但根据中国文献判断,无论井田制本来多少不完善,但从来不像英国庄园制那样糟糕,人民的状况也不像农奴那样不幸。”“在许多根本思想上,井田制类似于现代的社会主义。二者有同样的目标:即均平整个社会的财富。当然,由于方法和组织形式的改变,现代工业时代肯定与古代农业时代不同。

孔子厌恶垄断,但不反对“公共垄断”。“按照孔子的学说,如果需要实行公共垄断,以调节生产、分配和消费,那应该得到赞同。”儒教有“食禄者不得争利”的原则,在陈焕章看来:“在现代,社会主义者为劳工提倡现代社会主义,反对资本主义;在古代,儒家为农民提倡儒家社会主义,反对封建主义。这两个学说在原理上是一样的,因为古代封建地主同时也是资本家,农民本身就是劳工。但当我们比较这两个理论时,儒教似乎比现代社会主义更加彻底。”陈焕章的这一提法可能与康有为“大同”思想的影响有关。

儒家强调政府对调控供求的作用。《易经》曰:“损益盈虚,与时偕行。”说明盈虚与供需相关。“按照儒家的理论,政府以调节供求的方法平均物价,以稳定生产者的成本和满足消费者的需求。它的主要目的是摧毁所有的垄断,一方面以使独立的小生产者得到保护,另一方面使消费者得到保护。”陈焕章以桑弘羊、王莽、刘晏、王安石为例说明在古代政府所发挥的调控作用。政府调控功能的发挥,首先表现在对粮食的调控。为此,陈焕章介绍了中国古代的常平仓制度,“谷价低时按高于市场的平价收购,以利农民;当谷价高时,按低于市场的平价售出,以利消费者。这样的谷仓叫‘常平仓’”。这一制度系由采纳战国时期李悝和孟子的均平谷价理论而形成。这一制度所产生的积极效果“给中国带来了无尽好处”。隋朝以后又出现了义仓(社仓),这是更具社会主义性质的措施。陈焕章的这一介绍,后对美国现代农业政策曾产生过一定影响。

在丁部《公共财政》,陈焕章首先对中国公共财政的特殊地位作了说明:“在中国,公共财政近乎占据了整个理财学领域,政治家和学者把注意力主要放在国家财政而不是民间财政。因此,当中国人使用‘理财’这个术语时,读者一般狭义地理解为公共财政。”儒家为供奉公仆,公共财政是必需的。孟子曰:“劳心者治人,劳力者治于人;治于人者食人,治人者食于人,天下之通义也。”说的就是这个道理。在儒家看来,社会收人与公共支出之间的适当比率是十分之一,也就是什一税制,《春秋》、《尚书大传》、《孟子》都坚持这一标准。公共开支的一般原则是制定预算,量人为出。公共开支与社会环境的变迁有很大关系,“在据乱世,公共开支大部分用于君主自己,其中包括宗教开支;在升平世,公共开支大部分用于国家,军事开支是主要项目;在太平世,公共开支大部分用于人民,主要目的是增进他们的物质、心智和道德福祉。这就是孔子的三世原理”。

赋税之源来自人民,因此富民是增加税收的途径,也是国富的基础。荀子所谓“下贫,则上贫;下富,则上富”,讲的就是这个道理。“在封建时代,君主是国库收入的主要消费者。增加国库存收入不是为民做好事,而是为害于民。因此,孔子强烈谴责公共财政官员”,主张“轻税理论”。鉴于财政与政府的密切关系,陈焕章特别提到政府形式的重要性:“财政体制发展的根本障碍是政府的形式。只要政府是君主制的,君主有控制国库的最高权力,中国人就不会喜欢增加国库收人。只要没有建立真正的立宪政府,财政体制永远不可能得到充分发展。”由此可见,陈焕章在财政上也是一位宪政改革的推动者。

鉴于中国财政有中央和地方之分,而税源却没有分别这一历史情形,陈焕章介绍了古代通行的直接税和间接税。直接税包括:土地税、徭役、丁税、户税、一般财产税、房产税、所得税、遗产税、公债等名目。孔子规定土地税为什一制,反对繁重的徭役。间接税包括:关税、进出口关税、执照税、特许权税等,名目繁多。陈焕章对中国财税体制提出了自己的改革方案:

中国应废除所有内部贸易的关税,只留下进出口税。除了极少数特殊产品,她应普遍取消所有特许权税。交易根本不应征税,不应有印花税。营业税和执照税应改为直接税,使之成为所得税。

土地税应保留,房产税应普遍施行。所得税应高度发展,遗产税当重新引入。简而言之,中国应征所得税而不是财产税。

对于整个财政体系,中国必须进行大刀阔斧的改革,使之符合现代财政原则,同时有所变通,以适应中国人民的习俗、理想和经济需要。

在财税体制改革方面,陈焕章已基本形成了自己的一套思路。此前,梁启超亦曾作《中国改革财政私案》一文,在清末大家将目光集中在政治体制改革方面时,梁、陈二人对财政改革的相互唱和,可谓异曲同工。

在全书的“结论”部分,陈焕章从伦理、宗教哲学、教育、社会阶层、政治、经济诸方面探讨了中国人的经济生活为何许多世纪以来停滞不前、生产几乎没有进步的原因。他引人注目地大胆批评过于集权的政府和过于强势的政府干预,反映了他迫切要求发展资本主义的愿望:

如果政府真的采取放任政策,让人们自由发展,结果比今天看到的要好。不幸的是,偏偏政府采取的是糟糕的政策组合。……如果中国允许资本家作为一个阶层存在,那么现在她早就经过了资本主义阶段。但过早地采用社会主义性质的政策,扼杀了资本主义的存在,中国就没有存在过大生产。

他通过对基督教和孔教的比较,明确表示中国不应也不会接受基督教作为自己的国教:

中国只会从伦理的角度赞赏基督教,但基督教所包含的道德训诫不如孔教来得丰富。一言以蔽之,基督教所有好的地方都能在孔教中找到,而且,孔教提供得更多。从哲学角度看,基督教不如孔教,也不如佛教和道教那样深邃、丰富。从实践的角度看,基督教不如孔教那样人道,那样贴近人类。因此,要说服中国学者成为基督徒是极困难的。

最后,他以日本为例表明对儒家生命力及对中国未来的信心。

日本政治革新的发动者不是基督徒,而是儒生;甚至仅仅是孔教的一个分支——王(守仁)学——就足以使日本转型为现代日本。为什么整个儒家倒不能使中国现代化?

中国的未来是光明的。有五千年绵延不绝的历史,有四万万聪明勤劳、智慧和富有活力的人民,有四百二十五万英里连绵不绝的广阔国土,有丰富的自然资源;在一个集权政府、一种统一语言、一个发达的宗教和一个民族国家理念之下,中国将无疑地成为一个强国。不过世界不需要害怕所谓的“黄祸”。中国确实会采纳军国主义和工业主义,但中国不会伤害其他任何人,不会像西方国家那样欺侮其他民族。

从整个《孔门理财学》的内容看,陈焕章信手拈来各种文献材料,表现了坚实的中西文献根柢;谙熟西方经济学原理和方法,将儒家经典文献材料与西方经济原理巧妙无间地融合在一起。在书后所附中文《引用书目略表》,可见该书征引中文典籍55种,其中《十三经注疏》、《皇清经解续编》、《御纂七经》、《二十四史》均为大型系列典籍。除了少数典籍(如《论语》、《书经》、《诗经》、《春秋》、《左传》)系参用英文译本《中国经典》(Chinese Classics)外,大部分典籍引文需要新译。至于书中涉及的西方汉学家、思想家、经济学家及其相关著述或学说亦不少。可以想见,他在美国6年的留学为此付出了超常的努力和代价。

陈焕章为何选取《孔门理财学》作为其博士论文选题,首先当然是本其“昌明孔教”之理念。对此,他自己有明白交代:“兄弟之作是书,本含有昌明孔教以发挥中国文明之意思。盖西人每多鄙夷中国,几以为世界文明,惟西人专有之,而中国从未占一席也。是书以孔子为主脑,故取材莫多于经部。”其次有可能也是受到梁启超1902年、1904年在日本《新民》报所刊《生计学学说沿革小史》一文的影响。梁氏曾设想撰写一部中国生计学史,并为此撰写了一系列以近代经济观点整理古代经济思想和政策为主要内容的论著,如《中国货币问题》(载1904年2月~11月《新民》第48、49、50、56号)、《中国历史上人口之统计》(载1904年2月14日《新民》第46~48号)、《中国国债史》(1904年12月22日撰成)、《王荆公》(1908年广智书局出版)、《中国古代材币考》(载1910年4月20日《国风》第7期)、《管子传》(1909年4月20日~5月5日作)等。陈焕章与梁启超系同窗好友,对梁氏的这一动向自然知晓,甚或有可能受梁指点,未可知也。陈焕章后来表示:“是书所以以经为主,以史为辅也。故是书又可名为《中国生计史》,不过以学说为重耳可为一佐证。遗憾的是,陈焕章回国后没有继续从事中国经济思想史研究,而是全身心投入孔教事业,这对他本人来说,的确是一个缺失。

《孔门理财学》是一部用洋装包裹的近代意义的儒家经典著作。它表现了陈焕章的诸多思想倾向。他崇信孔教,以他信仰的孔教为基准,选材以孔子经书为主,但他不拘泥旧的解释,以近代的眼光解读孔儒经典,处处闪现新鲜的见解。他熟练地运用西方政治经济学原理和知识框架,以之构筑孔儒学派的理财学,但他又不完全照搬西方经济学原理,而是考虑到孔儒理财学的特殊性,对之作出恰当的处理。这是中西经济学(理财学)的初次结合——一次高起点的结合,虽然我们不便以“完美无缺”来形容,但他所达到的水准,确实超乎人们的预料之外。

《孔门理财学》是一部鸿篇巨制,它所蕴涵的容量、它所透露的信息、它所达到的水准、它所具有的价值,几乎在它面世时即为西方学术界所承认。它甫即出版,在西方学术界迅即产生热烈反响。《中国维新报》、《独立报》(Independent,Jan.11,1912)、《美国历史评论》(The American Historical Review,April,1912)

《东方评论报》(The Oriental Review,May,1912)、《字林西报》(The North China Daily News,August15,1912)等报刊纷纷发表书评介绍,可谓佳评如潮。

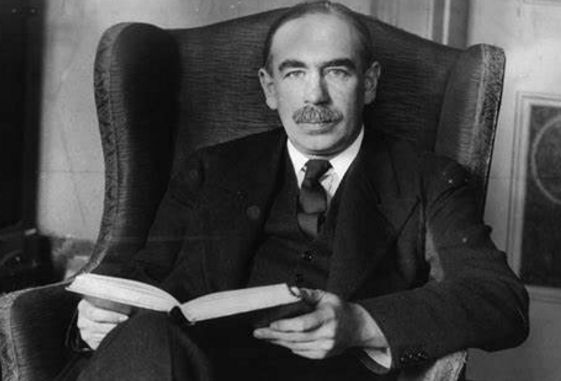

除了以上陈焕章本人提到的书评外,还有一些他未提及的专业书评。如1912年7月《英国历史评论》(The English Historical Review)刊登牛津大学汉学教授布洛克(Thomas Lowndes Bullock)的书评,称《孔门理财学》是一本罕见的书,他的作者娴熟中国哲学与历史文献,具有欧洲学生所能掌握的政治经济学原理的知识,在书中他很好地利用自己所掌握的这些技能,提供了丰富的颇有价值的信息,读者们将从该书获得比枯燥的政治经济学丰富得多的知识。同年12月《美国经济评论》(The American Economic Review)刊载威斯康星大学社会学系罗斯教授(Edward Alsworth Ross)的书评,赞扬陈著打通了中西经济传统,在西方政治经济学文献中独树一帜。同时对陈著在西文著述中使用孔子纪年表示质疑。结语称西方思想家感谢这位虔诚的孔教徒所展示的孔教体系,不仅是政治经济学,更是一部伦理学、一部社会学。1912年刚刚出任《经济学杂志》(Economic Journal)主编的著名经济学家凯恩斯(John Maynard Keynes)也撰文介绍此书:“其基本内容一部分属于中国经济史;一部分是世代相传的诗篇和格言,其所涉话题只与最广义理解的‘经济’有关。其章节标题虽为‘生产要素’、‘分配’、‘公共财产’等等,但装入这一牵强框架的是大量讨人喜欢的教诲性内容。”“当陈焕章博士叙述后来的哲学家和经济史时,我们发现他的方法更像现代经济学家的。”“在陈焕章博士这本博学而令人愉悦的书中,有大量的内容人们将会引述,比如孔子的优生原则,关于劳工流动的规定,或是写得极好的中国税制史。还值得一提的最后一点是中国的人口问题。”德国著名社会学韦伯(Max Weber)在1915年出版的《儒教与道教》一书所列参考书中提到陈焕章的博士论文《孔门理财学》:“从康有为近代改革派的观点出发阐述了儒教的学说。”美国著名经济学家约瑟夫•熊彼特(Joseph Alois Schumpeyer)在他的遗著《经济分析史》第1卷中提到中国古代的经济理论:“在中国我们确实发现有一套处理当时农业、商业与财政问题的高度发展的公共行政制度。尚存的中国古典文献常论及这些问题,主要是从伦理观点论述,例如孔夫子(公元前551-公元前478年)和孟子(公元前372-公元前288年,其著作已在1932年由L.A•里亚尔译成英文)的教义都曾涉及这些问题。孔夫子一生有两个阶段曾担任实际行政工作,又是一个改革家。从他们的著作中可以编出一套经济政策的完整体系,而且那里还有一些货币管理与兑换管制的方法,这似乎先得有相当的分析才行。由一再发生的通货膨胀所引起的现象,无疑曾经受到文化修养远比我们高的人的注意和讨论。但是没有留传下来对严格的经济课题进行推理的著作,没有可以称得我们所谓‘科学’著作的。”熊彼特注明这一看法来自西方两位学者和陈焕章的《孔门理财学》。英国托玛斯出版社(Thoemmes Press)2002年在重印《孔门理财学》一书时,书前冠有著名经济学家摩根•维尔兹(Morgen Witzel)的长篇导读,他回顾并分析了中国经济自19世纪以来由盛至衰这样一个历史过程,再次肯定陈焕章这本书在研究中国的孔子及其儒教学派经济思想方面的特殊贡献,称从该书“我们不仅能获得以中国为基础的经济理论的强有力的陈述,而且指出中国经济在未来可能如何进步的富有吸引力的暗示”。

继哥伦比亚大学出版《孔门理财学》以后,1973年美国卡莱萨拉出版社(Krishna Press)、1974年美国戈登出版社(Gordon Press)、2002年英国托玛斯出版社(ThoemmesPress)和美国芝加哥大学出版社(Chicago University Press)、2003年美国光明之源公司(Lightning SourceInc)和太平洋大学出版社(University Press of the Pacific)等多家出版社以精装、软精装、平装形式重印了该书。由此不难看出,陈焕章这部著作在欧美学术界的声誉之高及影响之大,可以说已成为西方学术界了解中国经济思想史的一部通行的经典著作。

遗憾的是,国人对《孔门理财学》价值的确认颇为曲折。《孔门理财学》出版之初,在留美学生界产生了一定影响。梅光迪即称其为“奇书”,“陈君真豪杰之士,不愧为孔教功臣”。胡寄窗称:“据说后来哥伦比亚的名财政学教授塞勒格曼在主持中国留学生的博士论文答辩时常以陈氏书中的观点提问,故参加答辩的留学生多须预习陈书以备询问。”可见,陈焕章当时已俨然是“成功人士”名扬留美学界。在哥大留学的胡适亦颇注意孔教运动的动态,1915年5月23日在日记中提到陈焕章:“任公又有一文论孔子教义,其言显刺康南海、陈焕章之流,任公见识进化矣。”基于反孔教的立场,胡适的博士论文《先秦名学史》暗含与陈焕章及其博士论文的对话。

1927年9月25日,鲁迅致信台静农谈及自己不配得诺贝尔奖时,却以不屑的口吻提到陈焕章的《孔门理财学》:

诺贝尔奖金,梁启超自然不配,我也不配,要拿这钱,还欠努力。世界上比我好的作家何限,他们得不到。你看我译的那本《小约翰》,我那里做得出来,然而这作者就没有得到。

或者我所便宜的,是我是中国人,靠着这“中国”两个字罢,那么,与陈焕章在美国做《孔门理财学》而得博士无异了,自己也觉得好笑。

鲁迅轻蔑的笔调,很大程度上反映了在革命话语占主导地位的年代,孔子、儒学、孔教所遭遇的命运。因为话语系统的差异,对一本著作的评价可能是天壤之别。之所以出现这种情形,究其原因:一是《孔门理财学》长期未出中译本,国内学术界并不了解这本著作,很少人真正通读过该书的原版;二是由于陈焕章后来在国内的孔教活动受到新文化运动的抨击,国人多以为此名为陈焕章挟洋自重,对中国没有什么了不起的价值。

在中国步人改革开放的新时期以后,《孔门财理财学》又进人人们的视野。1984年,胡寄窗先生在《中国近代经济思想史大纲》一书中第一次从学术史的角度介绍了《孔门理财学》:“陈氏是在清末以翰林身份派赴美国留学,既精通经史古籍,又掌握了西方经济理论,其论文的质量自然相当的高。又其论文所研讨的对象并不限于先秦儒家,秦汉以后的儒家经济思想也多有论述,事实上是一部儒家经济思想总论。”“这是本世纪早期中国学者在西方刊行的第一部中国经济思想名著,也是国人在西方刊行的各种经济学科论著中的最早一部名著。所以,中国经济学家在国际上较早露头角的反而是在国内久未引起重视的中国经济思想。可惜他回国后全力宣扬孔教,很快就被经济学界所遗忘。”鉴于陈焕章《孔门理财学》这部书特有的文献价值,我在主编“海外名家名作丛书”时,破例影印出版该书(岳麓书社,2005年5月版)。陈焕章生前曾将该书第三十二章《国用》翻译并刊载于《孔教会杂志》创刊号(1913年2月),并表示要出中译本,以后就没有下文。《孔门理财学》影印出版后,引起了国内学界的注意,很快该书即出现了三个中文译本经过近一个世纪的漫长历程,《孔门理财学》的价值终于得到了自己同胞的确认。而这一姗姗来迟的承认,毕竟了却陈焕章生前要出中译本的夙愿。

(作者为北京大学教授,授权刊发,本文收入郑大华、邹小站编《中国近代史上的激进与保守》,社会科学文献出版社2011年版。注释、小标题略去)

|