刘志伟,中山大学历史学系教授,现任教育部人文社会科学重点研究基地中山大学历史人类学研究中心主任、香港中文大学—中山大学历史人类学研究中心副主任。

一

明伦堂之名,出自《孟子·滕文公上》,其文曰:“设为庠序学校以教之。庠者养也,校者教也,序者射也。夏曰校,殷曰序,周曰庠,学则三代共之。皆所以明人伦也。”由此,历代官府设立学宫,其堂匾曰“明伦”。明初朱元璋“令郡县皆立学校”,明伦堂为州县教化育成士子之机构,亦为凝聚地方士人参与地方事务的场所,其性质本属于王朝国家体系中的机构。然清末以后的东莞明伦堂,由这种教化与士子聚议的官府设施,演变成为地方士绅主导的大规模土地控产机构,并在此基础上发展成一种半官方半民间的地方政治组织。

东莞明伦堂之所以能在晚清以后由国家教育机构转变为一个强大的地方经济实体,并在此基础上衍变为有力的地方政治组织,除了同其他地区一样,都是在清代后期地方社会转型和士绅权力上升的大背景下发生之外,主要得力于东莞士绅以明伦堂的名义对19世纪在珠江口新涨生出来的一大片沙田的控制与经营。民国《东莞县志》卷九十九《沙田志》概述其原始云:

吾邑向无公产,今则万顷洋沙,合草水白坦数且达六百七十余顷,全为邑有。前人苦心经营,赴义忘身,或辱拘囚,或撄奏革,或被污蔑,而维持公产之志,先后一辙。虽得贤宰官之助,然非诸公艰苦卓绝,曷克臻此。总其所历,当分为四大时期。道光十八年,邑人朱国英、方仪辉等来城晤陈公云亭、方公瑚洲何公耘劬、陈公百木,谓南沙村前海中浮有沙坦,邑之大利在是,盍图之。佥曰:善!因商之合邑文武绅士,由梁公应上等以合邑名义禀请给予学宫为尝产。时顺邑温承钧等以大【鱼奥】沙名目,向香山瞒承,越界占筑,缠讼数年。二十年二月,邑侯栢会同委员候补县陈前诣勘明地属东莞。同日陈方何陈四先生舟泊南沙村前,被温承钧等掳捉越解。是年三月,复委即用县张前往会勘。二十五年奉院宪奏明:该沙东北归莞承佃屯坦四十顷、官筑屯田十顷。后复互争界址,缠讼不休。二十九年邑侯崔会同香山县郭勘讯明确,开涌定界。复割拨香屯草水白坦九十五顷零。此吾邑承有沙田之始。

自此之后,东莞的官绅以明伦堂为控产主体,通过种种途径,承佃垦筑升税,从邻县乃至省城广雅书院等公私业主手上夺取了万顷沙的其他田产,控制万顷沙的田产规模至清末累积达六七万亩之巨。东莞明伦堂在控制和经营这庞大地产的收益支撑下,社会影响和政治权势迅速膨胀,转型为地方官绅控制和管理地方事务的组织。进入民国以后,东莞的地方权势继承了清朝留下的这份遗产,组建成立明伦堂沙田经理局,在东莞乃至对广东省的政治格局都具有很大的影响力,一般仍以明伦堂简称之。

民国时期,明伦堂沙田经理局的执事者称为「总董」,1920年代因省政府开展沙田清理,机构改称「东莞明伦堂沙田经理局整理委员会」,「总董」也改称「委员长」或「主任委员」。1938年广州沦陷后,日伪政权为控制万顷沙,在广州成立「东莞明伦堂沙田整理委员会」,另委卢尔德、莫章民等人担任委员长,而原东莞明伦堂沙田经理局整理委员会则几经转折迁移,在香港、澳门和韶关继续运转,并于1942年12月改组为「东莞明伦堂董事会」,「委员长」改称「董事长」,由时任第七战区副司令长官的蒋光鼐担任,直至1949年。

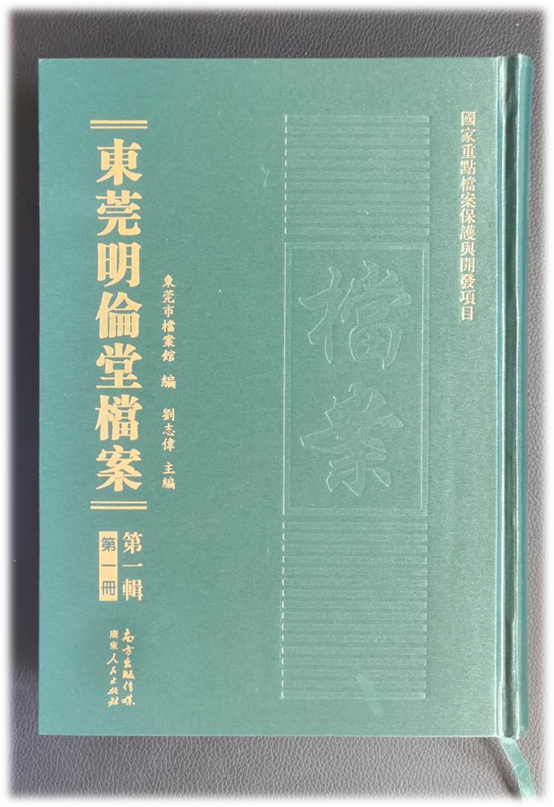

今人对东莞明伦堂的认识,长期以来主要根据曾两度主持东莞明伦堂沙田经理局的叶少华在1960年代撰写的《我所知道的东莞明伦堂》一文,(载《广东文史资料》第十六辑,1964年)。1980年代以后,伍若贤、黄永豪、韦锦新、王传武等多位学者,也都先后对明伦堂的运作及其沙田经营做过初步的专门研究,还有多位学者研究珠江三角洲沙田时也论及东莞明伦堂的沙田经营。叶少华的文章,主要是作为亲历者的回忆,其本身就是一种史料;其他学者的研究,则主要以地方文献、报纸报道和部分明伦堂档案为史料。现藏于东莞市档案馆的约一万五千件明伦堂档案开放给学者利用研究,学界翘首以待已久,现在东莞市档案馆把这批档案全数影印公开出版,实为学术界之一大喜事。

东莞明伦堂的历史,对于研究近现代中国的社会变迁和国家转型,有非常独特的意义和重要的学术价值。在中国王朝时期的政治体制和社会制度下,所谓的地方组织,实质上都是王朝国家权力体系的组成部分。按照中国文化和政治传统,在王朝体系之外的地方组织在法理上是非法的,尤其是具有政治或政权性质的民间组织,在王朝体系中并无合法性地位。但明朝中期以后,情况开始改变,到清代中期,这个变化发展更为迅速,在乡村和一些城市的基层边缘,由地方士绅主导的民间组织逐渐生长起来,成为一种被政府认可,越来越多在管理地方事务乃至公共行政中发挥作用的组织。19世纪中期以后,这种体现了士绅权力的民间组织在王朝国家统治秩序和地方社会治理方面逐步扮演起主导的角色,成为同传统国家权力机构相并行的权力主体,甚至成为晚清国家构造的一个组成部分,获得了具有国家权力性质的合法地位。进入民国以后,此类地方组织更成为新政府的基础之一,甚至直接就担当了地方政府的角色。在一些地方,士绅通过不同方式筹集起来的地方公共经费,同地方政府种种非经制收入的扩展形成的地方财政并行发展,构成了在地方政治层面的国家转型的资源。最典型的,是很多地方与东莞明伦堂相类似的士绅组织宾兴会或宾兴公局,到民国初年成了县财政局的基础。从地方士绅组织的转变和运作着眼,尤其是从在原有的王朝国家体制之外的地方财源成立的角度,考察民国时期地方政府的性质与权力机制,是理解中国近代国家建构历史的一个重要视角

东莞明伦堂的运作,把这个体现了清末到民初中国社会由传统帝国向现代国家转变的独特内生机制发挥到相当高的程度。在同一时期,这种在传统国家体制中生长出来,又脱离了原有的王朝国家政治轨道的组织,并不是孤立的历史现象。清末到民国初年,在城乡各地,都有类似的组织涌现,其中一些也呈现后来发展成类政府或准政府的角色趋势。例如广州的绅商组织,如九大善堂,就成为广州清末以后的地方自治的力量并为后来的广东地方政治组织的形成奠定基础。更典型的一个例子是同这些组织有渊源关系的香港东华三院,在香港的殖民体制下,实际上成了华人社会的准政府组织。东华三院的这种组织形式,在性质上跟东莞明伦堂、广州九大善堂的这个传统其实有一脉相承的关系。正是由于东莞明伦堂不是一个特例,而是能够代表那个时代一种历史趋势的典型,隐含了中国的传统国家到现代国家转变的一些基本原理,从东莞明伦堂的研究中,我们有可能了解到中国独特的现代国家形态的历史渊源和发生机制,透过东莞明伦堂去认识中国现代化的历史,对于探索中国现代化的独特道路有着特殊的价值。

最近一些年来,历史学界对地方性的民间组织的研究逐步深化,不过,在很多地方看到的这种组织,大多还处在早期形态,在很多方面正发生局部性但不成熟的转变,而东莞明伦堂是这类组织中比较成熟的一个,面对民国时期复杂的社会转变和政治局势,形成了一套适应的制度和运作机制,甚至在一些方面逐步生成了一个地方自治政府的某些特性。表面上看,明伦堂的权力仍然来自政府的授权,但实际的权力关系,主持明伦堂之人的势力,甚至还凌驾在地方政府之上。这个过程反映的转变,不只是一个局限在东莞的问题,它背后也呈现出当时整个广东省的政治格局的动态。东莞明伦堂的影响力,同广东省的各种政治派别的明争暗斗,以及省港澳地区的整体社会状况,都是紧密联系在一起的。

东莞明伦堂档案与研究当代社会发展的关系,也有重要的现实意义。在国家正在推动的大湾区发展战略中,位于珠江三角洲核心地区的东莞在大湾区的经济发展和地域整合的历史上,有着独特的角色。大湾区的一体化,不只是一个现代经济整合的格局,而更多是在历史上特殊的省港澳关系下形成的。在1952年以前,这样一个地域的不同部分在经济和社会方面有很高程度的分工整合,东莞明伦堂的运作和影响,很清晰体现了这种关系的格局。民国时代东莞明伦堂的管理机构,就曾经把办事处设在广州;抗战时期,明伦堂管理委员会又曾先后迁移到香港和澳门;明伦堂的主事人,长期以广州香港澳门为其政治和社会活动的舞台,其中有些还在广东乃至全国的历史上有着重要影响的人物。主持明伦堂运作的东莞人或非东莞人,活跃在广州、香港乃至上海,他们的生活空间和社会网络,体现了现在叫做大湾区的省港澳地区的中心城市之间,及其与周边地区的关系。虽然在1952年香港与这个地区的人员流动受到限制以后,省港澳地区的整体性被切开了。但从历史来看,尤其是通过围绕明伦堂的运作,我们很清楚看到了这个区域过去在社会、文化、人际关系上,在人的活动空间上,是如何高度一体化。这种人的互动关系是我们认识大湾区一体化发展历史基础的重要视角。

明伦堂的研究,对认识大湾区的区域经济模式的深层结构,也可能发掘出一些有意义的课题。过去关于这个区域特点的研究,从文化、政治或社会组织着力的多,而明伦堂档案也许能够给我们开拓一个关于在经济的经营管理的研究领域。我们知道,明伦堂的运转,核心是管理万顷沙沙田经营的机构,明伦堂运作的基本机制主要在万顷沙的沙田经营与地方公共经费的运用上发挥。在沙田经营中,地租和劳动力的管理如何进行,如此大规模的经费如何分配和支出,和很复杂的政治矛盾纠缠在一起,尤其是作为一个公共地产的经营管理与不同层次的政府和社会组织之间的关系怎么处理,等等,都是可以从明伦堂档案中进行深入探究。东莞明伦堂的运作,既扎根于本地的社会结构,承袭传统的经营文化,又在新的经济架构中形成与传统不同的经营模式。这种经营模式,呈现出深层次的结构性原理与新经济模式生长之间的内在联系。

我们今天面对乡村振兴的战略任务,是在近代以来乡村社会发生了巨大变革的前提下展开的,同时也是这个变革过程的自然延伸。如何实现乡村振兴,不可以仅凭从理论推导建立的理想模型去设计,而需要在深刻认识本地乡村社会的文化内核的基础上,形成接地气的战略和政策。所以,我们需要从近代以来乡村和地方社会的长时段历史中去思考。做社会研究的人,有一个使命,就是要立足本地文化传统和社会根基,阐明中国乡村的一些具有本质性关系和社会经济原理,令到乡村振兴战略能够与中国乡村社会最本质的原理和逻辑接轨。在这方面,我相信东莞明伦堂档案,能够提供非常丰富的研究资源。

对于这样一个在清末民初的社会与政治转变中具有典型意义的地方组织的研究,一直以来在国内学术界没有得到应有的重视,甚至基本上不被学界主流所认识。其中一个主要的原因,是学界可以方便利用的史料不足。在前面提到的学者中,除了少数人曾经在东莞市档案馆的协助下,初步利用过藏于东莞市档案馆的明伦堂档案撰写过论文外,其他学者主要利用的是民国《东莞县志·沙田志》和民国时期一些报刊资料。近年来,东莞市档案馆对明伦堂档案进行了系统的编目和数字化整理,为学界利用提供了很好的条件。然而,这批档案及其价值长期以来仍然未在学界得到应有的了解。要引起国内外学术界广泛重视,让东莞明伦堂进入近代中国的大历史视野,通过学术出版公开档案,让其进入大学和研究机构,学界得以更方便利用,吸引更多的学者展开深入的研究,已经水到渠成。

最近几十年,各种公私机构的档案的发掘、整理和研究利用,尤其是清代以后的县级档案的整理,取得令人瞩目的进展。比较早进入历史学界视野的是四川的巴县档案和河北的获鹿县档案,近年来更多的地方政府和地方组织的档案也陆陆续续进入历史学者的视线,对学术研究产生越来越大的影响。成效显著的有四川的南部县档案、浙江的龙泉司法档案等等。这些地方档案的出版,不仅把这些原来在全国性的历史视野中寂寂无闻的地方,拉入到宏大的历史叙事中,更重要的是,这些地方的历史,改变了人们对全国性的历史进程的认识,有力证明了地方档案的保存、整理出版和开放利用,可以直接推动了当代中国史学的新发展。

相对于一些州县衙门的档案和司法、经济等专题档案,像东莞明伦堂这样的由所谓的“民间组织”逐步向一个现代国家机构或政治组织转变的机构的档案,我们比较熟悉的是一些地方商会的档案。我们有理由期待东莞明伦堂档案能够展现出其他类型的地方档案不一样的历史面相,尤其是可以期望通过对这样一种机构档案的细致分析,探讨其中隐含的中国近代政治与社会发展的原理。从学术价值的角度看,东莞明伦堂档案无疑应该超越地方历史或者地方历史文献整理的层次来认识其意义。

在数字化和网络技术已经成为信息处理和传播的常态手段的今天,对档案进行数字化处理和建立资料数据库,向研究者开放,是开放利用档案比较理想的一种方式。但是,将这些档案整体影印出版,其必要性也是资料数据库不可替代的。首先,作为历史资料,研究利用的时候,最需要的是对资料整体地了解和掌握,研究者形成对史料的全局认识和整体感的获得,需要通过阅读浏览史料,在研读中反复对照比勘文本和数据,使用纸本书籍无疑是最为有效的形式。其次,影印档案并印装成书,可以为多个图书馆收藏,我们自己在大学读书研究的经验告诉我们,存放在书库里供浏览的书籍,对于读者来说,是会形成一种吸引力,引起读者的注意乃至重视,同数据库一般只在有目的才去查阅检索不同,在知识传播上的效果有本质性的差异。再次,我们整理档案出版的目的,是希望更多的研究者从档案中发掘更多信息,发现更多的学术问题,不断有新的发现,这样档案出版的意义才能够体现出来。研究者用数据库检索查阅,常常都基于特定的预设和目的,限制了新问题的发现和延展,而以图书阅读的方式去利用史料,更容易形成新的问题和研究路径。最后,就一般条件而言,纸本书籍的文献保护的安全性而言,也高于数字保存。也许还可以举出更多的理由,总之,简单说,档案资料影印纸本出版,与数字化一起,对于保护利用历史档案,是相得益彰的,不可偏废。

毫无疑问,在今天的数字化时代,这些档案的整理、开发和利用,还需要同时建设数字化研究平台。数据库的建设还不只是把图像文件放到网上可以检索查阅,还需要在数字化基础上,建立起数据分析的工作,同时开发同其他文献数据资料的关联和研究平台。明伦堂档案中还包括了大量直接的量化资料,例如账本一类档案,主要的资料形式是相对系统化的数值。如果数据量足够大,而且具有系统性的话,这些数量资料的整理(尤其是数字化处理)可能比起一般的文字档案要有更多的价值,也可以开发出与一般的史料文本资料库不一样的数据库。我们期待纸本的影印出版,可以成为以后的档案数字化建设的基础。

东莞明伦堂档案的编辑出版,可以追溯到民国初年,其时陈伯陶主持纂修《东莞县志》,得明伦堂沙田经理局资助。县志中破例附了《沙田志》四卷,前三卷为“公牍”,后一卷为明伦堂拥有沙田的田产记录、税契登记和围名,另外还有万顷沙田图收录在卷首。这些公牍无疑都是清代东莞明伦堂档案中最重要的部分,而田产登记资料也显然来自明伦堂档案。不过,这些档案原件后世都无存了,县志中能把档案如此系统保存下来,弥足珍贵。

现藏于东莞市档案馆的明伦堂档案,直接接收自东莞明伦堂董事会,是1949年后由东莞明伦堂董事会呈缴给新政府。这批档案的主要是1926年至1949年间的文件,中间也夹有少量清代的文书。其中以 1943年至1949年间的档案相对集中和完整,1943年以前的档案则主要是由东莞明伦堂沙田经理局整理委员会移交东莞明伦堂董事会的文件,这类文件集中但大多不完整。有一部分属于伪政权控制下的东莞明伦堂沙田整理委员会的档案,大致可以确定是战后移交的文件,亦有证明显示部分是战时作为情报所搜集的材料。现存东莞市档案馆的明伦堂档案计有549卷,约共15000余件,主要为各种文书、表册。为了尽量保持档案收藏的原貌,我们编辑出版采取按照馆藏档号次序原件影印出版的方式。东莞市档案馆多年来在明伦堂档案的整理上做了大量的工作,尤其在编目和数字图像化的工作方面,为编辑出版建立了非常好的基础。在出版过程中,曾祥辉先生承担了主要的编辑整理工作,重新校订档案出版目录,订正了原文件中难免存有归档错误、信息不确等问题。同时,整理者根据档案实际内容,重新依照次序著录了责任者、事由和时间,梳理各档间的关联,企能为研究者利用档案的提供参考。

档案中的大量文件都是东莞明伦堂董事会存底的各类发文稿,这类发文稿不仅有助于我们了解历史文档的具体内容,而且保留了大量拟稿者、判行者等相关人物批注的信息,这类无法在正式文稿中阅读到的细节,可以大大丰富我们对一些历史事件的认识。录文一般来说则较难呈现这些信息,这也是我们选择影印出版的重要原因。此外,档案中也有不少显然是其他组织机构的发文稿或正式文件,除部分无法判定内容是否与东莞明伦堂有关外,推测其来源可能有二,一是1949年以前东莞明伦堂董事会面向部分相关组织(如所资助的学校、医院)征集而来,二是1949年以后档案馆的工作人员在整理过程中,将其他单位与东莞明伦堂相关的文件合并其中,从而形成了今天所看到这批档案的样貌。

在档案的文件类别方面,作为组织机构档案,有相当一部分是东莞明伦堂的组织办法、人事安排、会议提案、会议记录等,这些文件较为集中且有序,可以帮助我们相对整体地了解东莞明伦堂当时的运作。档案中还有较大部分是属于东莞明伦堂的收、发文稿存档,涉及各类公函、呈文、训令、指令、代电、译电以及个人函件等,这些文件可以有助于还原东莞明伦堂与相关人物、组织就各类事件的互动过程,丰富我们对人物和事件关系的认识,如1943年因“大耕家”陈兆兰抗拒加租,东莞明伦堂曾联络陈铁伍等人商讨秘密抓捕陈氏并对其他佃户施压,这类历史细节在信函中得到了很好的补充。此外,档案中还保存了大批表册、单据,这些表册集中记录了一定时期的沙田收入、组织经费等方面的数字,而作为报销凭证的单据也可进一步具体呈现数字的内涵,这对于研究民国时期的财政、物价等问题是相当有价值的材料。

从档案涉及的主题来看,东莞明伦堂作为近代万顷沙的主要管理者,其档案内容绝大多数都与沙田经营相关,既有涉及沙田管理事务的往来函电,也有具体各围沙捐、榖租等数字的记录,还有部分承佃人承耕沙田的批约底本等,是近年出版的较为集中与沙田相关的民国档案材料,对我们进一步深入了解珠江三角洲沙田的经营有重要价值,尤其是部分相对集中的个案材料,如围绕东莞中学校产牛侧沙纠纷双方的往来函件,可以有助于我们理解民国广东沙田的经营管理实态。

东莞明伦堂作为与宾兴会性质相近的地方会社组织,兴办和资助地方教育事业是其重要职能之一,档案中大量保存了教育相关的材料,包括东莞明伦堂资助莞籍学生读书、资助本地学校办学、购赠图书仪器设备等一系列问题的信函、表册,可以为研究民国地方教育提供丰富史料,乃至拓展研究视角,如通过东莞明伦堂教育座谈会记录,可以看到容肇祖、郑师许、陈安仁、邓植仪等民国知名莞籍学人对于家乡教育问题的关注与提议,有助于我们认识民国知识分子参与地方治理的过程。

如许多传统会社组织一样,东莞明伦堂也积极参与到地方公益慈善事业中,这批档案中保留了大量东莞明伦堂在民国时期赈灾施粥、救助穷苦、举办医院等相关的收支数据和往来函件,这类材料不仅对研究具体的事件经过和医院兴办有直接价值,而且对于研究一定时期东莞自然灾害、民众体质也有所帮助,如东莞明伦堂曾资助开办中医施诊所,这批档案保存了1945年至1946年间十余间施诊所呈缴的施诊月报表,详细记录了病人的年龄、性别、症状和开具的处方等内容,这类材料对于近代医疗史研究是具有重要价值的。

民国东莞明伦堂也参与了许多传统会社组织较少涉及的领域,如兴办林场、农场,兴修地方水利工程,投资筑建公路并举办汽车公司等。这类具有近代意义的事业,虽然并非东莞明伦堂主要的关注,但是也留下了不少相关的材料。透过这些材料不仅可以加深对东莞明伦堂的认识,对于研究民国时期广东的地方自治也可以起到一定的帮助,如通过东莞明伦堂与东莞县临时参议会之间的往来函件,可以看到地方自治财政十分仰仗于这类地方公产组织。

除了东莞市档案馆收藏的这批档案外,据了解,广东省档案馆和中山市档案馆,也收藏有少量与东莞明伦堂有关的档案,另外,在其他地方的公私收藏机构,估计也还有其他类型的东莞明伦堂史料文献,我们期待日后有机会也能够得到这些收藏者的支持,将更多的档案文献编入出版,以飨学界同道。

东莞明伦堂档案的整理和公开出版也是众多研究者企盼已久的事情,更是不少东莞本土学人的夙愿。我们学力有限,整理工作难免挂一漏万,舛错之处还望学界诸人见谅。我们相信,通过更多到学者研究的深入,档案的价值将不断得到新的发掘,令整理工作更具学术和现实意义。

本文转自微信公众号:“中大历史系”