《筷子:饮食与文化》([美]王晴佳 著,汪精玲 译,生活·读书·新知三联书店,2019)

因为“专业”治史的缘故,常被“圈外人”请教历史问题,可是惭愧得很,多半我都答不出,特别是孩子的提问,更是十九令我结舌。善解人意的家长看到我的囧状,往往出面解围,批评孩子所关心的都是琐屑之物,而“历史学家是研究大事的”,答不上来,不只理所当然,而且根本就是“高端”的标志。我虽然不怎么赞同“一物不知,儒者之耻”的话,心里却明白是怎么回事,自己学艺不精,不能文过遂非。但家长们的话也并非完全不在点子上——很多在学院外的人看来极有意思的话题,在许多专业学者的眼中,的确就是微不足道的。

然而这却未必正确。学院派的史学研究当然不是非得符合大众期待才叫好,但普通人对某些问题发生兴致,多半因为和他们的日常相关。学者在满足自家好奇心的同时,也有满足别人好奇心的义务;反过来,正视自己知识盲区所在,亦有助于专家自我排查脑中潜伏的偏见。这工作是互惠的。当然,这里的挑战在于,既是“专业人士”,就不能只讲几个段子了事,在奇闻异事之外,总说出几分道理,告诉读者“何以如此”,那才对得起这份职业。在这个意义上,我们不能仅仅根据一个学者研究的主题而判断其著作是否是“碎片化”的,相对于研究什么,怎样研究和研究出了什么才更重要。

王晴佳教授的新书《筷子:饮食与文化》就是一本同时满足了这两个条件的佳作。在打开书页之前,大概很少有人意识到,我们每天都用到的筷子,原只是一种烹饪工具,在餐桌上扮演的是辅助角色,排名在勺子之后;东周晚期,筷子逐渐完成向进食工具的转变;汉代以后,它在餐桌上被用得越来越频繁;到了宋代,北方地区已有很多人将其作为唯一的取食工具;但直到14世纪,才形成筷子一统天下的格局。17世纪初来华的朝鲜使者,对中国人进餐只用筷子大感惊异,可以令我们认识这一现象的革命性。大约在同时,勺子重回餐桌,身份已从“饭匙”改作了“汤匙”。所以,用这几年流行的一个新词,可以说,王先生写了一部筷子的“逆袭”史。

不过,此书的任务当然不只是勾勒这么一个线性的发展过程。王先生在本书中文版的序言中,有一大段解说,谈到年鉴学派对“日常生活结构”的重视、新文化史对物质文化的关注等,对自己的运思脉络已有清楚交代。显然,这就是一个历史学家要在奇闻异事之外“多说”的那些部分。就我看来,至少有三点值得注意。

一个是,造成筷子地位上升的动力有哪些?最基本的当然是饮食生活的变化。这本书将筷子放入中国和东亚饮食系统的演变中思考,涉及饮食史的众多方面。比如,餐具和食品的配合关系。粟米和稻米、肉食和蔬菜在日常食物结构中比重变了,常用的进食工具自然要有相应变化:小米质性松散,面食和稻米更易成块;对付前者,勺子比较方便,而随着后者在全国推广,筷子用起来就更加顺手。食材加工方法不同,也造成相应变更:中国人早就习惯于吃热食,自然不宜直接下手;唐代以后炒菜普及,需要先把蔬菜切成小块;元代饺子和涮羊肉流行,乃至饮茶时对茶食的需求,都极大推动了筷子的应用。

东汉壁画宴饮图中体现的分食制

东汉壁画宴饮图中体现的分食制

在食制方面,唐宋之后中国人逐渐从分食改为合食,筷子的灵活性更加凸显:它可以夹取所有食物,当然更受人们青睐。进一步,合食制又得力于这一时期的家具革命:高桌大椅取代矮几小案,进入寻常人家,才使大家围坐一起吃吃喝喝成为可能。这个例子让我们悟出历史作为联动装置的运作方式:人的日常需要是多元因此也是整套的,不同要素之间彼此配合得当,生活才能维续;任何一项因素的更改都会引发周边因素或多或少的调整;一点一滴的变迁累积下来,往往造成更大范围和规模的文化转型。而筷子之所以能够真正进入历史研究,不是历史场景中可有可无的道具,也正因它勾连起了所有这些不同层面的事实。

在使用范围的扩展之外,此书也细致考察了筷子的形制(材质、长度等)、摆放位置和形式、称谓等问题的嬗变。作者注意到,唐代的筷子主要由金属制成,和之前多是竹筷的情形不同,这既是因为当时由波斯传入了先进的冶炼技术,也和肉食特别是羊肉的增加有关:要用筷子把肉劈开,它就得结实。又如,在唐代,筷子多平放于餐桌之上;到了明代,则是垂直放置,筷头指向桌子中间的菜肴,显然也是配合从分食制到合食制的转变。

此书另一个值得注意的问题是对筷子文化圈的探讨。王先生引用西方学者林恩·怀特(Lynn White)的见解,指出世界上有三种主要的餐具类型:手指取食、刀叉取食和筷子取食。饶有深意的是,这三大饮食文化圈和三大文明圈的范围大体重合:“筷子文化圈大致与儒家文化的产生和影响范围较一致,手指取食圈的地区主要受到了伊斯兰教的影响,而刀叉取食圈则基本代表了西方基督教文明。”这个非常有趣的发现提示我们,可以在更大范围内将进餐方式和文化、礼仪、价值观等问题结合起来。尽管由于本书主要议题所限,作者并未在此问题上继续追究下去,但无疑为后续研究打开了空间。

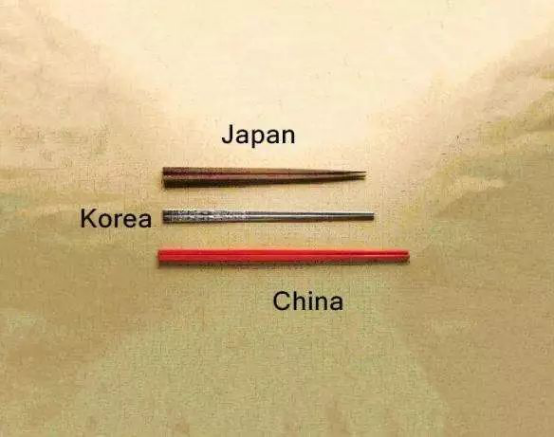

“筷子文化圈”的概念使本书呈现出一种跨国视野。王先生关注的不只是中国,也有朝鲜、越南、日本乃至蒙古等筷子文化波及的地区;他不仅看到这些国家都在使用筷子,更注意到筷子文化圈的内部差异。比如,越南因在历史上和中国关系最为紧密,所受影响也最为直接,无论是筷子的长度还是材质,抑或使用方法,都和中国最近。日本的筷子文化则更受其自身的自然条件和宗教传统(神道教、佛教等)的影响,推崇未经加工的白木筷,也是一次性筷子的发明者。朝鲜半岛则仍多保留古礼,同时使用勺子和筷子,而以勺子为先。这些讨论使我们正视筷子文化圈中各种文化的特色,而不是笼统地将之“一视同仁”。

中日韩三国的筷子

中日韩三国的筷子

其实,即使在中国,同样需要一种内部差异性的视角。地域因素是作者考察筷子文化发展过程的一项重要指标:考古发掘所见最早的筷子出现在南方地区,如湖北、江苏、云南等地,很可能和当地人对稻米的食用有关。这使得筷子在南方人生活中扮演了更重要的角色。因此,筷子作为中国文化统一性的一个体现,实际可以看作南北文化交流的产物。

当然,筷子的流行也不能仅仅看作饮食需求的产物。王先生就注意到:东南亚也把稻米当作主食,“但只有越南人用筷子吃饭;其他人要么用手指,要么用勺子和叉子”;同样,肉食的增加,并未使唐代的餐具向刀叉方向发展,而是导致筷子用材的调整。这就说明,对于筷子的传播来说,文化的影响才是决定性的力量。这也就把我们的目光引向了第三个议题:从象征层面看,筷子意味着什么?这本书广泛考察了筷子文化圈内各国为筷子赋予的多重意涵:它如何作为婚姻、友谊、生命周期的隐喻?不同材质、颜色、形状、尺寸、长度的筷子,可以被寄托何种不同的价值?失箸、投箸、击箸等动作和词汇,怎样被表述不同的人生经验和情感?

在所有这些象征意义中,最重要的是,筷子被此文化圈中的人视为文明的标志。中国文化一向喜欢以饮食衣服区分文野;一群人使用何种工具进餐,如何使用这些工具,是中国人在接触他人之初密切留意的问题,也是评判对方文明程度的标志。直到今天,我们仍可经常听人论证:筷子是一种和平的进食工具(用罗兰·巴特的话,它不是“掠夺性的”),刀叉则是从武器演变而来(罗兰·巴特说它的行为方式是“暴力”的),二者相较,文野立辨。又如王先生在书中引用的日本学者一色八郎的看法:筷子比其他餐具更易训练手脑之间的协调性,“不仅提高了人手的灵巧度,而且最终促进了人尤其是儿童的大脑发育”。

刀叉尚且野蛮,更不要说用手抓食了。因此,如果我们知道,中国人也曾以手作为进食工具,而直到春秋时期,筷子已被广泛使用后,手食仍未废除,且其流行范围是在上流社会中,不知该做何感想。此外,象征着“和平”和“智慧”的筷子压倒勺子,也首先是在下层民众中发生的,朝鲜使者当年的困惑,正因这种做法并不合乎古礼规定,迹近“野蛮”之故。这些经验显然都无法透过文野对立的单线思维得到很好的解释。因此,我愿郑重地在这里引用书中的一段话:

无论是用餐具还是用手指取食,都只反映了一种文化的偏好,而不能表明文明程度的高下。事实上,优雅得体的饮食方式,更依赖于如何将食物送进嘴里,而不在于是否使用餐具,或使用什么样的餐具。这也就是说,每种饮食传统里,都有自己优雅的、有别于粗俗的进食方式。是优雅还是粗俗,不同的地方有不同的标准。

换言之,用手指和刀叉也好,用筷子也罢,各有不同的优雅进食的方式——实际上,恐怕更令人出乎意料的是,王先生发现,用手取食其实比使用餐具“需要更多的礼仪”。

这也有助于我们理解今天的中国人的“文明位置”。虽然使用了自认(也被不少“筷子文明圈”之外的人们认为)“文明”的筷子,但我们中不少人在餐桌上高声喧哗,重手重脚,汁液流溢,口沫横飞,不但与大多数刀叉使用者形成鲜明对照,也常被筷子文化圈中其他国家的人们轻视,只能说咎由自取。道理就在于:与文明相关的,不是我们使用什么餐具,而我们怎样使用这些餐具。

因此,对于本书最后一部分所描述的筷子走向全世界的过程,我们似乎也不必一厢情愿地当作对中国文化优越性的又一次证明,因为那只是多元文化全球流动的一部分而已:在筷子走向西方的同时,刀叉也在走向东亚。今天的中国人,要重建我们渴慕已久也失落已久的文化自信,除了重新学得文明有礼,别无他途。

原文来自于微信公众号:新史学1902 2019年8月17日星期六

原文链接:https://mp.weixin.qq.com/s/LFn9Mx0TSqmHpcZMpz7v5Q