1 参加翻译李约瑟教授的《中国科学技术史》的《火药史诗》

2018年8月底,在旭日国际佛学研究网络(@剑桥)、北京大学佛教典籍与艺术研究中心与加拿大英属哥伦比亚大学佛学论坛的合作下,以“中亚、东亚佛教写本的制作与保存”为主题的国际会议(International Conference on Buddhist Manuscript Cultures: Production and Preservation of Buddhist Manuscripts in Central and East Asia)于8月30日至31日在英国剑桥大学举办。来自世界各地的研究者会聚康桥河畔,围绕“写本所见诸教交融”、“写本的迁移”、“写本的物质性”、“金石与纸本”等话题,深入探讨了佛教写本在亚洲的跨地区、跨民族、跨文化的制作、保存与使用。

此次会议的发起者于今年4月发出了邀请。我很快回信表示愿意参会。一是我从未去过英国,二是此次会议举行的地点是英国的剑桥大学Murray Edwards College。30年前,我曾参加过翻译剑桥大学李约瑟博士的巨著《中国科学技术史》的第五分册《火药史诗》的部分章节。那是1988年至1989年,我刚从广州外国语学院获得英语应用语言学硕士学位。父亲的朋友张毅先生[1]在北京参加季羡林先生主持的《大唐西域记校注》,从中国科学院自然科学史研究所领回四川的一项翻译工作。学了多年的英语,还没有做过一点像样的翻译,我毫不迟疑的答应了。还拉上我的老朋友杜懋圻。

我一接手翻译李约瑟的《火药史诗》卷就感觉是一块硬骨头。一个字“难”。我仅仅读过外语系,知识面窄,如何能胜任这样的巨著的翻译?科学史家要有专业性的自然科学的训练。翻译这部巨著也同样需要科学的训练。在这方面却是我心中的“痛”。我自文革(1966年)起失学,长达三年之久。1969年3月进入成都某中学后,两年内没完没了的学工学农占去了至少三分之一的时间。[2]严格地说,我根本不具备条件做这部巨著的翻译。

李约瑟教授在他的大作《中国科技史》第一卷的序言中说,要写出像他所计划一部中国科技史的学者,必须具备下面六个条件,第一条必须是有一定的科学素养,第二条是熟识欧洲的科学史,第三条是对欧洲科技史的社会背景和经济背景有所了解。以上三点,是一切科技史的研究工作者都要具备的。为了研究中国的科技史,他说还要具备另外三个条件:第四条他必须亲身体验过中国人的生活并有机会在中国旅行。第五条必须懂中文,第六条要得到很多中国科学家和学者们的指导。他带着当仁不让的口气说:‘所以这些难得的综合条件,恰巧我都具备了’。[3]

严格地说,上述的六个条件,我只具备懂中文一条。其余的条件均不具备。唯一的条件是英文水平马马虎虎能翻译。於是1988年至1989年期间,父亲龙晦教授带着我到四川省图书馆古籍特藏部,一条一条地查阅李约瑟的《火药史诗》中引用的中国史籍。如《宋史》、《元史》、《武备志》等书。在四川师范大学图书馆,我第一次读到了台湾商务印书馆出版的《四库全书》。我算补了一点文史方面的课程。

1989年夏,父亲和我顶着夏日的炎热,每周抽空奔走于四川省图书馆,基本上找齐了《火药史诗》中引文的出处。还有一本善本书《火龙经》,[4]只有复旦大学图书馆和军事科学院图书馆才有。我写信寄款给军事科学院,对方将复印稿寄错了地址,寄到四川大学去了,我直到第二年从美国学习回国后才收到。我利用去美国需要在上海停留数日的机会,专门去了复旦大学图书馆查找材料,记得那天图书馆工作人员说我很幸运,我是上午去的,他们每周三个下午都不开门,因为当时紧张的政治局势增加了政治学习。我大约在1990年底讲译稿交给了中国科学院自然科学史研究所。出版日期是2006年。整整十六年过去了,组织翻译的张毅先生于1994年不幸去世。我没有等到这本书的出版,就改了自己的专业。也没有苦等翻译的出版去争取评教授职称。

[1]张毅(1924- 1994),字汶江,中外关系史专家。毕业于四川大学外文系。父亲的终身朋友,一生坎坷,曾在多所大学执教,四川社会科学院历史所研究员。曾借调北京中国社会科学院和北京大学南亚研究所,参与季羡林先生主持的《大唐西域记校注》,由中华书局出版。另著有《往五天竺国传笺释》。

[2] 2018年某中学纪念其建校100 周年,朋友问余可否写文祝贺。余凭着超强的记忆,写了一篇记叙进校后的各种学工学农和政治活动:1969年4月到桂溪公社宣传九大的召开,5月到成都东北郊龙潭寺附近的院山公社的所谓双抢劳动三周;1970年5月在五冶公司下属车间的劳动三周;1969年9月和1970年9月安排操练国庆方块队,各长达一月;1970年11-12月在彭山谢家公社的农村分校劳动长达两月之久,1971年3月在龙泉驿山泉公社的劳动三周,可见上课时间之少,浪费的时间之多。朋友一看,此文与校庆唱了反调,余不肯修改,於是不发表。

[3]何丙郁,《我与李约瑟》,香港:三联书店香港分店,1985年,第146页。

[4]《火龙神器阵法》又名《火龙经》是一部中国古代火器大全,署名为刘基、焦玉等,自称作于明朝永乐十年(1403年),首见于崇祯年间焦勒的《火攻罕要》,清朝咸丰年间方始有刻本传世,其中有最早的地雷、水雷、火绳枪等等的描述。古代兵书在民间为禁书,存世量极小,一般只能在官府中留存,此书仅有军事科学院图书馆、复旦大学等极少数图书馆有收藏。

2 学术追求

1989年是多事的一年。我因翻译李约瑟的著作,避免了卷入政治漩涡。是年九月,我幸运地被派往美国印第安纳州的哥申学院(Goshen College) 进修英文。四川师范大学是最早与美国大学建立校际交流的学校之一。我充分地利用这一机会学习,考察美国的教育。这个位于美国中西部的800多人的学院在美国文理学院的排名是80-90,在美国中西部排名是第九名。老校长Lawrence Burkholder 曾任哈佛大学神学院的教授。Burkholder 曾在二次世界大战后担任飞行员,他冒着危险,从印度把救援物资飞越喜马拉雅山。这三年在中国的经历使他认识了中国问题的“复杂性、不确定性和有时处于的悲剧必然性。”“他的基督教门罗教背景使他毫不犹豫的做出来选择。”他对中国人民怀有深厚的感情。1979年,中美建交后他立即来到中国,经过多次与四川省高教局的协商,哥申学院与四川师范学院(1985年易名为四川师范大学)开展教育交流。因此哥申学院是最早与中国开展文化教育交流的学院,哥申学院与四川高校的交流极大的促动了四川地区的英语教学。

哥申学院虽然不大,开设的课程很多。他们对于我们访问学者,没有具体的要求。我们都是旁听学习,增加对感兴趣的学科的认识,而不用参加考试。我利用选课的机会,查阅了课程目录,几乎所有的教师都具有博士头衔。这使我开始深思。中国的教育自五十年代全盘学习苏联模式,仅保留了研究生,没有硕士和博士的称号。直到1981年才开始招收第一届博士研究生。我父亲的老师任中敏教授,就是在这一年开始招收博士研究生的。

1990年回国后,我便和父亲和爱人商量,争取攻读博士学位。有两条路可以选择,一是考GRE,考托福,争取美国学校的奖学金。二是在中国找学校。谈到考GRE,我几乎没有读过中学,中国考生最容易拿分的那部分题对我来说太难,我必须重新补数学、几何和三角等。如果要考中国的学校,选什么专业呢?我对英语专业的博士学科不感兴趣。要考其他的学科,跨度很大,也是一个“难”字。由于四川师大给了我出国进修的机会,获得准许再次出国的可能性几乎为零。

我利用到京出差开会的机会,拜访学者,征求他们的意见。他们的建议是,最好选一个与中外关系史有关的专业,这样我的英语长处可以发挥。於是通过王利器教授[7]的关系去北大燕园拜见北大历史系的著名学者周一良教授。周先生是哈佛的博士,长于中国历史和中外关系史。由于种种原因,周先生说他不招博士研究生。另外一位哲学系的教授汤一介先生刚从加拿大回来,还在倒时差,未能谋面,於是失之交臂。

我拜访了中国社会科学院历史所的耿昇先生[8],他的背景与我相似。他毕业於北京外国语学院法语系。曾担任中国驻法国大使馆的外交官。后来决定改行做中外关系史的翻译和研究。他成功地翻译了法国汉学家伯希和、沙琬、戴密维、谢和耐等人的著作,介绍法国汉学界的优秀成果,使中国学者了解了欧洲汉学研究状况。耿昇先生介绍我认识中国社会科学院世界宗教所的黄心川先生(1928-2021)[9],鼓励我去学习印度哲学和佛教,今后做南亚研究。

我开始与黄先生通信,恰好我父亲刚到新疆开敦煌吐鲁番学术会议,认识了黄先生。加上我父亲曾经被任继愈教授借到北京,参加我国第一部《宗教词典》的编撰工作,黃先生是主编之一。学术界这个圈子既很大,也很小。黄先生很快复信,鼓励我积极准备考试,还给我寄来书籍,供我学习。因为成都毕竟地处西南,买书远不及北京方便。黄先生对我的厚爱,我终生难忘。

当时川师只有为数不多的几个博士。外语系的两位博士教授早已表示要离开,其中一位留英博士去了深圳大学。历史系有谢元鲁教授。中文系和物理系有个别博士。学校遇到了尴尬的局面,一方面川师大的博士很少,引进博士很困难。另一方面,又不愿意送自己学校的教师外出攻读博士。为此我花了不少精力,说服学校领导让我去北京攻读博士学位。就这样,我花了两年时间,一方面作考试准备,一方面让领导理解。1992年春,川师大领导终于同意让我去北京参加中国社科院研究生院的考试。这一次也像1977年的高考,这是我唯一的一个机会,当时国家政策是读博士生的年龄不能超过40岁。我考试那年是1992年,那年我已经39岁了。给我的考试的机会仅有这一次,只能背水一战。我没有读过哲学系,现在要考东方哲学的博士,谁能为我写推荐信呢?我找到了政教系的骆天银教授。认识骆天银教授也是靠我的亡友外语系七七级一班邓忠伦同学的关系,骆教授很乐意作我的推荐人。最终我没有辜负学校的厚望,以总分第一、外语第一、专业第一的成绩考取了中国社会科学院研究生院。社科院的英文翻译是Chinese Academy of Social Sciences. 我去过北京的孔庙,国子监的英文翻译是National Academy。记得1988年第一次陪父亲去北京参加敦煌学国际会议时,父亲告诉我去参观国子监,说国子监的英文翻译是Imperial Academy,当年明清两朝考上的进士名字都刻在石碑上。到了2006年,我母亲才告诉我,她的家是大家,有三位女性长辈嫁给了进士。加州大学洛杉矶分校的东亚图书馆收集了中国各地的地方志。我查了光绪年间的《井研县志》,找到了与母亲家开亲的进士的名字。

我进校后免修了英语。我有更多的时间补课。不时有外国专家学者来社科院宗教所和南亚所讲学和拜访,我也参加,有时也作翻译。1993年,夏威夷大学宗教系主任David Chappell 教授带了一个学生团来访问。黄先生叫我去听了他的演讲,他讲的题目是宗教对话。这一讲演给我的启发很大,何不妨作一个宗教对话的题目呢?我可以利用我的英文优势,这方面大有用场!

我带着自己的简历去了David Chappell 教授下榻的北京大学勺园宾馆。教授一看我的简历,就说你该去申请哈佛大学。哈佛大学神学院院长戈顿·考夫曼( Gordon Kaufman 1925 – 2011) 是20世纪著名的宗教学家,他与戈申学院有关系。后来我才知道,戈顿·考夫曼教授是基督教门诺教派的(Mennonites),与戈申学院的师生都同属门诺教派,也与戈申学院很熟。戈申学院的老校长伯克霍尔德博士(Burkholder 1917-2010)是著名的学者,曾在哈佛大学神学院执教,他多次访问四川师范大学。世界上都要讲关系的。我写信给考夫曼教授,表示希望到哈佛大学学习。一个月后,考夫曼教授回信说,他无法帮忙让我到哈佛,但他知道一个人可以帮我到哈佛,他就是哈佛大学世界宗教研究中心的主任沙利文教授。考夫曼教授叫我给沙利文教授写信,并说是他叫我写的。

沙利文教授给我回了一封两页纸的长信,详细告诉我如何申请到哈佛大学。我当时也不知道如何办。恰好四川师范大学中文系屈守元教授的老朋友王利器教授写信告诉我,他的儿子王贞平博士回国探亲,叫我到他家去做客。我父亲早年向王先生问学。王先生曾向任继愈教授推荐我父亲。我带着沙利文教授的信去了王教授在北京西便门的住宅,拜访王教授父子。贞平博士读后叫我好好干,他说这封两页纸的信说明沙利文教授是很诚恳的,不是敷衍的。教授们通常不写两页以上的信,哈佛大学的大门是向你敞开的。

我的名字叫“达瑞”,一个与瑞士有缘份的名字。1993年夏,我为两位来中国社科院访问的洛桑大学的教授当翻译。东方语言系主任布龙科斯特教授问我愿不愿意随他学梵文。他为我提供了一个奖学金,我于1994年9月来到瑞士洛桑大学,在风景秀丽的日内瓦湖畔学习梵文,这一年是我一生中最艰难的一年。我得用法文听懂教授讲授梵文。我用自己的眼泪和汗水,终于把梵文打下了一个基础。

1995年7月我从瑞士回京后立即抓紧时间准备博士论文。这年10月底月我回川师看望儿子,他的生日在11月,我多年在外求学,不在儿子身边,颇有内疚之感。有一天中午,在川师书亭上看到一本邓子美先生著写的《传统佛教与中国的近代化》的书,其中引用了太虚法师(1889 – 1948)在华西大学讲演时的一段话:“中国需要基督教,欧美需要佛教。”我激动起来了,我找到了去哈佛大学的题目!

短短的五行字,我一下就震住了。我知道,我找到了题目,我应该去申请去哈佛大学做研究!高山仰止,景行行止,虽不能至,心向往之!

然而,道路不是平坦的。1995年秋天到1996年春天,我必须写出博士论文,同时要申请哈佛大学的奖学金,要在北京找一个接纳我并给住房的工作单位。对于像我这样一个43岁的人,任务相当繁重。1996年2月,我撰写的《洪武南藏》调查报告(中文稿)被一个学刊退回来了,原因是用了简体字。普林斯顿大学《东亚图书馆学刊》编辑也来了一封信,说不打算刊登我的那篇《洪武南藏》的英文稿。3月底,沙利文教授来了一封短信,说今年申请奖学金的人很多,都很优秀,我的名字放在候选名单上。这意味着去哈佛的希望十分渺茫。我没有气馁。我想,我这辈子的使命基本上是在证伪。

6月中旬,博士论文通过了答辩。庆贺的时候,一位在哈佛攻读博士的四川老乡宁强从哈佛打来的电话,代表沙利文教授邀请我去哈佛大学。几天后,我接到了正式邀请,得到了“高级研究员研究奖金”(senior fellowship),去哈佛世界宗教研究中心做研究,为期一学期。一切都很顺利。10月4日,我来到了波士顿。

[7]王利器 (1911 – 1998),江津人,著名国学大师,毕业於四川大学和北京大学。曾在北大等大学任教。1954年调入人民文学出版社文学古籍刊行社后,着力於文学遗产的整理工作。王利器先生的著作颇丰,另有单篇论文约百万餘字发表。王先生是著名的藏书家,文革中红卫兵曾多次抄其家,掠夺其善本书籍。他的善本书籍甚至在毛夫人江青的书房中发现,江青竟然盖上了她的印章。1979年王先生离休后,任中国社会科学院特约研究员和北京大学历史系兼职教授。

[8]耿昇(1944-2018),河北阜平人,1968年毕业于北京外国语学院法语系。曾在中国驻法国大使馆担任秘书。1980年调入中国社会科学院历史研究所,从事有关中法关系史、法国汉学诸方面的翻译与研究工作。现任中国社会科学院历史研究所的研究员。在社会工作方面,任中国中外关系史学会会长、中国敦煌吐鲁番学会和中国蒙古史学会理事,中国敦煌研究院、北京外国语大学、中国海交史博物馆华东师大海外汉学中心兼职研究员或教授,法国亚细亚学会的国外会员。1995年获得法国政府文学艺术勋章。

[9]黄心川先生,江苏常熟人,北京大学哲学系,研究生学历,著名学者,中国社会科学院荣誉学部委员。曾任中国社科院亚洲太平洋研究所研究员,博士生导师;中国宗教学会顾问、南亚学会顾问、玄奘研究中心主任。修改此文时,传来先生于2月10日驾鹤仙去,不胜哀悼。

3位于康桥的哈佛

哈佛位于康桥 Cambridge,也可以翻译为“剑桥”。查尔斯河从中穿过,就像Cam River剑河 穿过剑桥。

我在哈佛神学院对面的世界宗教研究中心渡过了四个月。世界宗教研究中心的要求是,每个学者写一篇20-30页的论文,在中心做一次讲演,互相交流。我首先把大量的书借到房间,每天争取写一页。同时向朋友们争取支持。贞平来了一封信,说《东亚图书馆学刊》编辑艾思仁博士[DL1] (James Sören Edgren)后来有点后悔退了我的稿子,但一时又联系不上我。恰好索伦要到哈佛做讲演,贞平先生建议我拜访他。索伦是瑞典人,师从马悦然先生,讲起中国的古籍善本如数家珍。他希望我能到普林斯顿大学做一个有关《洪武南藏》与《碛砂藏》的讲演,因为普林斯顿大学图书馆珍藏了一套《碛砂藏》,而《洪武南藏》是《碛砂藏》的复刻本,研究《洪武南藏》离不开《碛砂藏》。

我还拜访了波士顿大学宗教系的白石朗教授(John Berthrong),“宗教对话”的倡导者之一。他看了我撰写的《太虚法师与基督教的对话》,认为很有原创性,解决了他们多年想探索的一个问题。12月9日,我用英文在世界宗教中心做了“中国佛教领袖太虚法师与基督教的对话”的演讲。白石朗教授来参加了研讨会。他在会上对我的论文的评价,真是出乎我的意外。现在想来,宗教学作为一个学科,在中国禁锢太久。只要肯在这块荒地里开垦,辛勤劳动是会结出丰硕的果实的。

我在哈佛大学期间,认识很多来访的中国学者,第一次从朋友那里听到了著名诗人徐志摩写的抒情诗《再别康桥》,我很吃惊,这样鼓舞人心的诗歌竟然没有读过,真是惭愧不已。如果年轻时读过这首诗,也许奋斗的目标更为明确吧?

2000年年底,去国五年后,我第一次回国看望父亲、母亲和家人。我在哈尔滨买了徐志摩的诗集。我拿出了《徐志摩诗集》,出示给父亲看。责问父亲当年为什么没有让我读《再别康桥》。父亲长叹了一口气说,“你以为那时候让你读了徐志摩的诗歌会有什么好处吗?徐志摩的《再别康桥》固然是好,你读了他的描写却去不了剑桥,成天做白日梦,还不如不知道更好。”父亲说,徐志摩是新月派诗人,到了二十世纪五十年代,后期的新月派人物是一直被批判的对象。

《再别康桥》是现代诗人徐志摩脍炙人口的诗篇,是新月派诗歌的代表作品。全诗以离别康桥时感情起伏为线索,抒发了对康桥依依惜别的深情。语言轻盈柔和,形式精巧圆熟,诗人用虚实相间的手法,描绘了一幅幅流动的画面,构成了一处处美妙的意境,细致入微地将诗人对康桥的爱恋,对往昔生活的憧憬,对眼前的无可奈何的离愁,表现得真挚、浓郁、隽永,是徐志摩诗作中的绝唱。

自上世纪五十年代后,除极少数出身高干家庭的子女或极其优秀的红色专家可能留学苏联或东欧社会主义国家外,英美留学成了绝唱。到了六十年代,中苏关系交恶,互派留学生也中断了。1966年,文革伊始,大学停止招生。新月派后期的诗人,如诗人兼考古学家陈梦家先生,早在1957年就被划为右派,于1966年9月3日惨遭迫害死于非命。父亲对新月派的警惕不是没有道理的。他宁肯去学训诂学和音韵学,也不去研究与政治有密切关系的文学和历史学。

哈佛位于康桥,也叫“剑桥”,这一年在哈佛的学习和研究,是我人生中最重要的一年。

4 访问伦敦和剑桥大学

2018年4月,不列颠哥伦比亚大学东亚系发来邀请,让我参加在剑桥大学举行的“中亚、东亚佛教写本的制作与保存”为主题的国际会议。

剑桥大学是我心仪已久的世界名校。李约瑟东亚科学技术研究所是我心中的火炬。我能从外语系专业转换专业,与参加李约瑟博士的《火药史诗》有着密切的关系。於是我安排了伦敦三天,剑桥三天的旅行。

斯坦因从新疆挖掘的武士像

辽代的彩像

在伦敦,我参观了大英博物馆。数年前,博物馆东亚部主任Hellen Wang写信 与我探讨过日本《大正藏》中国唐代僧人玄奘法师的巨著《大唐西域记》卷十一中有关僧伽罗国(即今天的斯里兰卡)的记载。《大正藏》多了一段明代郑和到僧伽罗国的记载。[1]唐朝的玄奘怎么可能记载这段15世纪明代郑和的事迹呢?这显然是后人加的。Hellen Wang询问《永乐北藏》是否有此记录。我查阅后没有这段话。我猜想是《嘉兴藏》添加的。结果一年后,偶然在高田时雄的著作中看到了是《永乐南藏》、《嘉兴藏》和《频伽藏》中有此段记录。由于协助Hellen Wang 解决了这个问题。她告诉我有机会来伦敦时一定来大英博物馆。这次我告诉她有机会来博物馆时,她告诉我安排时间看两件敦煌文物和部分新疆地区文物,对我的教学很有帮助。

女王住地白金汉宫

第二天去了大英图书馆看敦煌文献。由于事先联系了图书馆负责人,所以看文献很顺利。但伦敦的旅游时间很少了。只好晚上坐旅游车游览。导游很仔细地告诉大家有关伦敦的名胜,其中一个地方是编纂第一部英文字典的Samuel Johnson 的住地。不由使人想起当年学习英文时Samuel Johnson 致Lord Chesterfield 的那封信。[2]读那封信应该是1978年吧?今天来到伦敦,不觉一晃四十年过去了。

第二天上午又花了两个小时看敦煌文献。中午乘火车去了剑桥。下午到了住地。稍作安排后即去李约瑟东亚科学技术史研究所。一打听,距离至少半小时路程,没有公交车。於是弄了张地图,带上相机直奔Robinson College.

李约瑟东亚科学技术史研究所是一所独立于剑桥大学的建筑。馆长梅建军博士毕业于北京科技大学。另外有两位工作人员:一位是行政管理Susan Bennett, 另一位是图书馆长John Moffett 。

我曾去信John Moffett,告诉他这天下午要去访问。按了门铃,Moffett 开了大门,让我参观。在过道上,我看到了李约瑟在华西协合大学与张凌高校长和罗忠恕教授的照片。此时此地见到罗忠恕先生和张凌高校长的照片,颇为百感交集。

张凌高校长的名字是二十多年前我在哈佛大学作太虚法师与基督教对话的研究时读到的。由于他是私立教会大学校长,50年代后被当局逮捕并判刑,死于监狱。80年代平反。

李约瑟东亚科学技术史研究所墙上挂的像。左一是华西大学校长张凌高博士。

罗忠恕教授是四川武胜人,一九三一年毕业于北平燕京大学研究生院。获哲学、心理学硕士学位。还以学业优异,荣获美国哈佛大学文学“金钥匙”奖。一九三一年至一九三七年,先后任华西大学哲学系讲师、副教授、教授、教务长、文学院长。一九三七年留学英国牛津大学,研究中国和西方哲学。一九四六年去欧美各国考察、讲学;并担任联合国科教文组织哲学顾问。代表联合国科教文组织出席哲学会和英国亚里斯多德学会,与英、美、法、荷兰、比利时、丹麦、瑞典等国的大学教授研究学术问题。回国后,再次担任华西大学文学院长、哲学系主任。

教授生前系四川师范大学外语系教授。曾任华西协合大学文学院院长。与李约瑟有过从。据人讲,李约瑟的中文名字就是他起的。他曾任国民政府驻巴黎联合国科教文组织官员。在那里与爱因斯坦有交往,是唯一与爱因斯坦有合影的中国人。

我进入四川师范学院外语系读书时,罗先生已经退休。他的女儿罗义蕴教授,是四川大学外文系的教授,曾到川师外语系上过英美文学课。我本人曾与罗忠恕教授有过一次交往。1981年底,我曾参加过一次出国英文考试。考试结果据说还不错。四川音乐学院张爱德教授(大概也是华西的校友吧?)的先生邓光禄先生获悉此事后,邓先生托人带话叫我去看他。他曾留学美国,任成都电讯工程学院图书馆馆长(后改为成都电子科技大学)。邓先生介绍我去认识罗忠恕先生。这是我唯一的一次拜访罗先生。

罗先生由于担任国民政府驻联合国科教文组织的顾问,文革中饱受冲击。1968年,主持四川师范学院的工宣队举办了一个所谓的“阶级斗争展览”,将一些有所谓历史问题的老教授,包括罗忠恕教授、李安宅教授,强迫他们穿上西装,挂上黑牌,像动物一样展览了若干天。我母亲去看了那个展览,回来时告诉我母亲讲起时眼里闪着泪花。这是四川师范学院的工宣队干的最缺德的羞辱知识分子的事件。

此时我在剑桥大学李约瑟研究所看到罗忠恕教授与李约瑟博士的照片,立即用自己的相机拍了这张照片。我要把这张照片送回川师,让校友们知道,川师大还有一位教授,他与李约瑟的交往是受到剑桥大学重视的,他与李约瑟交往的信件,存放在剑桥大学总图书馆李约瑟档案中。另外,我在网上查到爱因斯坦的档案中,也有罗忠恕教授与之交往的信件。作为川师的校友,我感到自己有责任、有义务,要利用这次剑桥之行,把我所看到的信息转告四川师范大学。

John Moffett 陪我参观了图书馆。我告诉了他,李约瑟的《火药史诗》的翻译改变了我的学术轨迹。李约瑟先生是我人生的火炬。我到剑桥大学的目的,就是要来朝圣,向这位伟大的学者致敬。我也告诉Moffett先生我所知道的罗忠恕先生的事迹。他找出一本台湾出版关于李约瑟先生事迹的书籍赠送给我,其中有一篇专门介绍罗先生与李约瑟的关系。我谢谢他的好意。由于时间到了,我必须回到住地。我告诉他会议结束前我会再来。

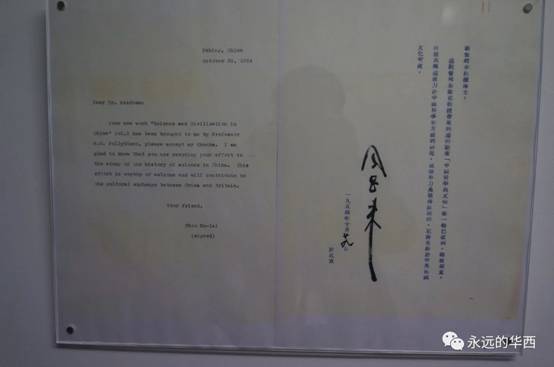

周恩来总理致信李约瑟。这也是很少见到的。

第三天我再次来到李约瑟研究所,还带来三位年轻的朋友。他们也是参加“中亚、东亚佛教写本的制作与保存会议”的。这次访问中,Moffett 带领我们参观了研究所,拍摄了图书馆的一些手稿和善本书籍,包括《火龙经》。

2018年12月14日,应四川师范大学外语学院的邀请,我在川师大作了“从川师走向世界”的学术报告。内容包括我在剑桥大学看到的一幕。

[2]塞缪尔·约翰逊,英国文学家,著名的《约翰逊字典》编纂人。该字典于1754年出版,成为第一部正式的英文辞典。

[DL1]改换了中文名字

5 游览剑桥

牛顿与苹果树。

在剑桥的两天清晨,我独自漫步在康河旁,徐志摩的《再别康桥》一直在耳边萦回。

轻轻的我走了,

正如我轻轻的来;

我轻轻的招手,

作别西天的云彩。

----

那河畔的金柳,

是夕阳中的新娘;

波光里的艳影,

在我的心头荡漾。

----

软泥上的青荇,

油油的在水底招摇;

在康河的柔波里,

我甘心做一条水草!

----

那榆荫下的一潭,

不是清泉,是天上虹;

揉碎在浮藻间,

沉淀着彩虹似的梦。

----

寻梦?撑一支长篙,

向青草更青处漫溯;

满载一船星辉,

在星辉斑斓里放歌。

----

但我不能放歌,

悄悄是别离的笙箫;

夏虫也为我沉默,

沉默是今晚的康桥!

----

悄悄的我走了,

正如我悄悄的来;

我挥一挥衣袖,

不带走一片云彩。

我已过了耳顺之年。要背颂这首诗远不如年轻时容易了。只能凭着记忆,在康桥,在河边,感受徐志摩的不朽诗篇。经过King’s College时,记起了每年圣诞节唱诗班的清唱。

晚上,一群会议的学者到剑桥校园散步,我们路过了国王学院,来到了圣体钟(CorpusClock),它是一个大型的雕塑时钟,在剑桥大学基督教圣体学院泰勒图书馆外面的街道上,位于本笃街与特兰平顿街路口,正对国王街。它是由约翰·C·泰勒构思和资助。 2008年9月19日,剑桥大学物理学家斯蒂芬·霍金为其揭幕。

圣体钟

圣体钟的钟面是24克拉镀金不锈钢圆盘,直径约1.5米(4.9英尺)。它没有指针和数字,而是通过蓝色发光二极管显示时间。那蚱蜢一爬一爬标志着时间的过去。泰勒称之为“时间吞吃者”(Chronophage)。

泰勒图书馆和圣体钟

时钟下面铭文为拉丁文的约翰一书2章17节: mundus transit et concupiscentia eius(“这世界和其上的情欲都要过去”)。

作为公共艺术作品,它以一种戏剧性的方式提醒剑桥的学生和学者:时间必然流逝。

时不我待,这剑桥的时钟是警钟。

9月1日,我登上了去伦敦希思诺机场的公共汽车。告别康桥的时刻到了。

悄悄的我走了,

正如我悄悄的来;

我挥一挥衣袖,

不带走一片云彩

THE

END

【作者简介】龙达瑞,1969-1971年曾在成都12中“混”了两年。1977年考上四川师范大学外语系,1982年毕业,学士;1987年毕业于广州外国语学院(现为广东外语外贸大学),硕士;1996年毕业于中国社会科学院研究生院世界宗教系,博士。曾获瑞士洛桑大学Erasmus 奖学金,赴瑞士洛桑大学学习梵文。曾获得美国哈佛大学世界宗教研究中心的 “Senior Fellowship”,哈佛大学燕京学社研究奖学金,普林斯顿大学图书馆奖学金。现在洛杉矶西来大学宗教系任教授。研究方向为中国佛教文献学、明代佛教大藏经,2017年在波兰发现《妙法莲华经》深蓝纸泥金字西夏文写经 残卷一册,为世界仅存国宝级文献。

文章来源于微信公众号 永远的华西 2021年3月3日