编者按:我们此前推送了一篇中研院李仁渊教授三年前对宋怡明教授的访谈,对后者学术生涯作了较全面的介绍和梳理。今天推送这篇是上海书评今年二月才发表的新访谈录,侧重于讨论宋教授2017年底出版的新专著《被统治的艺术》和他对“华南学派”的看法。与前篇访谈录算是各有千秋、互为补充,可看作姊妹篇,特此转发分享。

《被统治的艺术》被笔者一位明史专家朋友称赞为近年来研究明代最好的专著之一。在访谈中,宋教授除了解释该书是如何从明代卫所制度这个窗口来研究当时的“日常政治“(everyday politics")和社会与国家间的互动关系原理之外,还分享了自己不少研究心得,包括:

“我们看族谱,不是为了判定真假,而是为了从族谱的写作去追寻编族谱的人的动机,进而推测他的生活环境。” 这对于苦于家谱部分内容(尤其关于家族历史和人物传记细节)真伪难辨的学者来说,有借鉴意义。

访谈提到宋教授认为“中国的历史文献其实不太适合做像欧洲微观史学的研究。” 这句话有一定道理,但可能需要具体分析。中国学者可能确实没法像欧洲史学家那样有宗教裁判所档案那样的文献来研究微观史,但中文文献中,那些有详细记载的司法档案和类似的资料,也还是可用于微观史研究的。

访谈中,宋教授对“最极端的后现代主义”质疑历史真实性表达了异议,但明确肯定了“后现代史学”的贡献。他也没拘泥于传统历史研究中对“档案”的痴迷和轻信其客观性,而是指出:“我从戴维斯那里学到最主要的东西就是,所有的档案、文献,都是被创造的。意识到这一点以后,我们就能更明确如何利用它。过去我们认为,文献是我们了解历史的镜头,可以直接通过文献看到当时的世界;而后现代史学最大的贡献在于让我们怀疑这一点。”

他对(明代)历史学家如何且为何要做“田野调查”,以及认为我们应该将明代社会更准确地理解为是在“在反抗跟服从之间与国家互动”而形成的这些观点,都值得一读。

感谢宋怡明教授和《上海书评》授权我们转发。宋教授也答应了晚些时候接受公号对他最新研究项目安排访谈。

云里阅天下致力于促进中外学术与文化交流合作。我们公号自己也已经完成和约定了十多位学者访谈。请继续关注并分享转发。

宋怡明教授在哈佛大学同中国驻美大使崔天凯先生会谈。照片由宋教授给云里公号授权使用。他人请勿转载使用。

宋怡明谈明代日常政治与“华南学派”

访谈 I 彭珊珊 (澎湃新闻记者)

宋怡明(澎湃新闻 刘筝 绘)

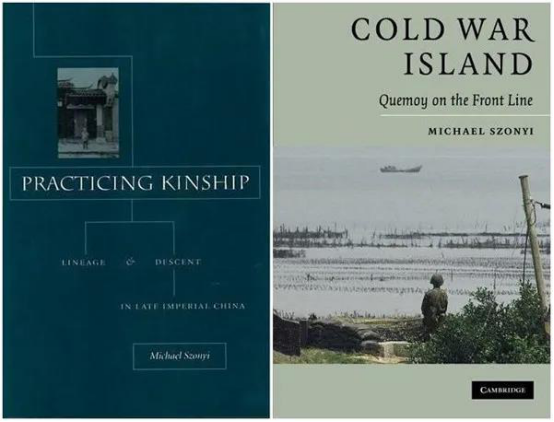

宋怡明(Michael A. Szonyi),哈佛大学费正清研究中心主任,哈佛大学东亚语言文明系中国历史学教授,专攻明清以来的中国社会史。著有《实践中的宗族:明清福州的宗族研究》(Practicing Kinship: Lineage and Descent in Late Imperial China, 2002)、《冷战岛:处于前线的金门》(Cold War Island: Quemoy on the Front Line, 2008)、《被统治的艺术》(The Art of Being Governed: Everyday Politics in Late Imperial China, 2017)。

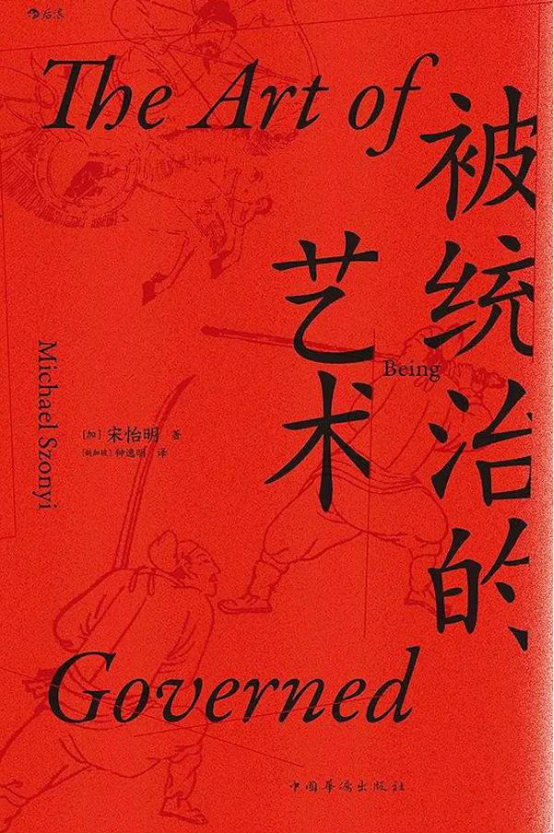

在近期译成中文出版的《被统治的艺术》(中国华侨出版社·后浪出版公司,2019年11月)一书中,宋怡明通过剖析明代军户家庭与朝廷的互动,观察他们在应对兵役的过程中“上有政策、下有对策”的实践,并将这种百姓与国家打交道的灵活策略总结为明代中国的“日常政治”,亦即“被统治的艺术”。

宋怡明说,华南学派对他的影响,远超任何其他流派或方法。他自称是个过时的“档案派”,与最极端的后现代主义者有根本的分歧。他用超过十年时间搜集成百上千个明朝军户后代的族谱,走访村庄、庙宇,和老人们交谈。他认为历史不是文字的游戏,历史是真的,历史还存在。当我们走进一个二十一世纪的村落,透过人们祭拜的神祇,可以推导出六七百年前他们的祖先如何发展当地社区,看到明代军户制度的留存,“这非常酷”。

您写作这本《被统治的艺术》是面向学术还是大众?我看到目录别出心裁地用了章回体小说的形式,比如导论就是“悲苛政一门入军户,叹凄凉三子死他乡”;中文版的两篇序言风格也与一般学术书籍大相径庭。

宋怡明:著作主要是面向学术界写作的。但我希望除了研究中国历史的专家,还有两类人喜欢这本书,一是非历史专业的中国专家,二是非中国专家的其他历史学家。要面对这两个读者群,已经是一个蛮大的野心了。所以,跟我以往的研究相比,这本书也许显得不那么“专”,但它是一个纯粹的学术作品。因为书中很多蛮有趣的故事,所以即使书主要不是给大众写的,但我希望非专家读者也会喜欢。从学术背景出来,要写一本面向大众的书,其实很难。我曾写过一本关于金门岛的书,里面有很多好玩的故事,那个题材很适合“跨界”(crossover)写作——一面服务学术,一面服务大众,但还是很难做到。不过我正在写的一本新书是面向大众的,《当代中国农村史》,那是另一个方向,而且以全国为范围,不像过去的作品是区域史。章回体目录的性格,是我个人特别想要的。比如第一章写乡村征兵的故事与军户家庭的应对策略,章回体标题是“服兵役贤弟勇代兄 分家产幼子竟承嗣”,以小说般的故事开启一个问题的讨论。英文版也是类似的设计,相应的第一章标题是A Younger Brother Inherits a Windfall: Conscription, Military Service, and Family Strategies,目录译成中文的过程也费了很大功夫。另外在正文之前专门介绍“登场的家族”,那是模仿戏剧的形式,希望读者先对即将在书中出现的人物、家族有个印象,以获得流畅的阅读体验。中文版的两篇序言分别由科大卫教授和当年明月先生撰写。科大卫教授是我的老师,给我几十年的支持,我对他有感恩不尽的感觉。其实我也很意外他写了这样通俗风格的序言,我不知道,也不敢问。(笑)我很喜欢和当年明月先生聊历史,所以邀他写序。不过我的学术性格和写作风格都跟他相差很远,但愿冲着他的序言去读这本书的人不会有一种被骗的感觉。但话说回来,如果因为当年明月先生而使这本书多了一些读者,那不是好事吗?

《被统治的艺术:中华帝国晚期的日常政治》,[加]宋怡明著,钟逸明译,中国华侨出版社·后浪,2019年12月

科大卫教授为《被统治的艺术》写作的序言

《被统治的艺术》用了大量明代福建军户的族谱、地方志和口述史资料。您在二十多年前研究福州宗族的博士论文Practicing Kinship: Lineage and Descent in Late Imperial China(《实践中的宗族:明清福州的宗族研究》)中,就曾利用族谱文书来探讨地方家族的策略。这种研究取径和方法是一以贯之的吗?

宋怡明:是的。我从1990年代初开始搜集族谱做宗族研究,从中国的农村、档案馆以及海外的图书馆等地四处搜罗。我那时就发现,军户的族谱跟旁人不一样,也一直想追寻这其中的特点和原因究竟是什么。事实上我的博士论文开篇第一章的第一个故事,就是一个明代军户。所以从研究过程来讲,从《实践中的宗族》到《被统治的艺术》是密切相关的。从方法来讲,也非常类似。我的整个学术培养——从在牛津大学跟科大卫教授学习,到厦门大学向杨国桢、陈志平,郑振满三位求学——其间接受的学术训练,就是从学术角度去阅读族谱。之前有人在讲座上问我,你如何考证这些族谱的真实性?事实上,我读博期间获得的一个很大的启发就是,我们看族谱,不是为了判定真假,而是为了从族谱的写作去追寻编族谱的人的动机,进而推测他的生活环境。在这一点上,我的研究都是一致的。

您出版的另一本书有关冷战时期的金门岛(Cold War Island: Quemoy on the Front Line,《冷战岛:处于前线的金门》)。研究对象从帝制明朝变成现代国家,在国家样貌、管理体系、意识形态等方面都有极大的差异,方法仍可以说是一致的吗?

宋怡明:是的。可以从两个方面来理解:第一,我们“华南学派”的研究始终强调以小见大,从一个很小、很细的状况去讨论历史的大问题。小小一个金门岛,人口才十来万人,而我试图从它去看整个国共对立时期、甚至全世界冷战的问题。第二,我希望让不同层面的文献对话。在《被统治的艺术》中,我试着让《大明会典》这样的国家律令典章,和普通老百姓的族谱进行对话。《冷战岛》的研究方法是类似的。但这两个研究也有差别。《冷战岛》以口述历史为主,而在《被统治的艺术》中,我做了很多采访,但它不算是口述历史,不少人对此有误解。口述历史是让人们讲述自己的经验。但军户研究期间的采访,我要了解的,其实不是采访对象自身的经历,而是他们如何理解、纪念以往的事。麻烦的是,我的采访对象也常常误会。他们喜欢回忆:“我小的时候……”我不忍心打断他们,只能说,“对不起,您小的时候并不是明代啊”。不过采访仍然很重要,我们需要了解他们的集体记忆。

宋怡明关于福建宗族和金门岛的英文著作

您在研究中提到一些史学流派对您的影响,最明显的当然属“华南学派”做田野调查和利用民间文献的传统,此外还提到罗伯特·达恩顿(Robert Darnton)等人实践的微观史学,娜塔莉·戴维斯(Natalie Zemon Davis)关于档案和虚构的观点等等。可以谈谈哪些史学流派或理论对您有启发吗?

宋怡明:华南学派对我的影响,远远超越任何其他的流派或方法。我常说,我认为我的责任是作为华南学派在美国的“代理人”。当然,微观史学对我蛮有影响,只是我认为西方微观史学的方法很难移植到中国研究上。最有代表性的微观史学作品,无论是勒华拉杜里(Roy Ladurie)的《蒙塔尤:1294-1324年奥克西坦尼的一个山村》(Montaillou: Cathars and Catholics in a French Village 1294-1324),还是金兹伯格(Carlo Ginzberg)的《奶酪与蛆虫——一个十六世纪磨坊主的精神世界》(The Cheese and the Worms: the Cosmos of a Sixteenth-Century Miller),他们受益于得天独厚的史料——欧洲宗教裁判所的审听文件(inquisition),即使国内有过几次“破淫祀”,但这些方法在中国研究中是无法复制的。当然我们也有比如清代秘密社会的审判文件,但这些材料大部分强调的是人的行为,而非思想。所以中国的历史文献其实不太适合做像欧洲微观史学的研究。尽管我也用到一些史学理论,但是我的研究方法一向不是最“先进”的。甚至很多美国的史学同行觉得我的研究方法“过时”,他们说,现在是一个属于后现代主义的时代,宋怡明怎么还在做档案?我跟那些最极端的后现代主义者确实有很基本的分歧,因为我认为历史是真的。我认为历史研究不是玩文字游戏。我还是一个“档案派”。但是,你说得也对,实际上我的研究方法也并非他们讲得那么“落后”。举个很具体的例子,我从戴维斯那里学到最主要的东西就是,所有的档案、文献,都是被创造的。意识到这一点以后,我们就能更明确如何利用它。过去我们认为,文献是我们了解历史的镜头,可以直接通过文献看到当时的世界;而后现代史学最大的贡献在于让我们怀疑这一点。

有介绍文字称您为“华南学派第三代学者之翘楚”。您怎样理解“华南学派”这个学术共同体?所谓第三代,代际差异在哪里?

宋怡明:很有意思,和“新清史”一样,“华南学派”最早不是个自我称呼,而是其他人对一批研究明清区域社会史的学者的称呼。它具体从什么时候从“代号”变成一种“自觉”,我不知道,但某种程度上恰好和我的学术成长是同时期。我读研时还极少听到“华南学派”这个说法,它应该就是在最近二三十年构建起来的。

最大的误会在于很多人以为“华南”指的是地域。很偶然,早期的华南学派学者,大多数在中国南方,逐渐发展起这么一种学术主张,它强调田野调查的方法,重视家谱、地方志、口述史等民间文献的使用,自下而上看历史,后来被称为“华南学派”。但是,这些方法当然不是只有在南方才能用。不在南方而在北京大学的赵世瑜老师,以及他的很多门生,用的显然也是这个方法——尽管我不知道他是否承认自己是“华南学派”。

对我们的另一个称呼,叫“历史人类学”,实际上我觉得也不太恰当。因为英文学术世界有一个历史人类学派,但是和田野调查没关系,跟我们没有多少共同的地方。

所以代号不重要,重点在方法。我们这个派改名叫“跑田野派”可能比较准确。我们现在争论的不是要不要跑田野,而是如何跑田野,通过田野调查能得到什么样的信息,如何甄别,并用来治史。这是需要慢慢培养的功夫。

举个例子。我们去调查某地的游神活动,发现游神的范围从十几个村庄扩大到了三十多个村庄。你知道,从来没有一个游神活动的范围是偶然的,谁能参加,谁不能参加,都是有意义的,我们需要分析这三十多个村庄之间有哪些历史的联系。后来我们发现,最近负责组织游神的老先生,开了烟火店,他扩大了游神活动范围,是出于经济利益的驱动。这完全是个二十一世纪初期的现象,不能把它误解为历史以来的情况。老先生当然不会说,我想多赚一点钱;他会说,这是我们的传统。你需要有能力鉴别。

宋怡明在金门做田野调查

代际的问题也很有趣,我觉得我可能不是纯粹的“第三代”,我可能是“二点五”。“第一代”开拓者如傅衣凌、梁方仲,他们的社会经济史研究为我们留下了非常好的资料基础。这一代学者的研究受马克思主义史学理论框架的影响非常明显,而他们当时力图证明的一些问题——比如中国到底有没有资本主义萌芽,并不是我们今天关心的。“第二代”学者开始和海外学界有交流,但还没有真正进入世界史的主流。有一个大环境的变化值得一提:我们在1980年代、1990年代开始调查民间信仰时,许多传统习俗在“文革”期间销声匿迹之后正逐步恢复,但还不像现在这样普及。我们当时并不乐观,觉得一些信俗活动可能会慢慢消失,我没有想到今天会有新生代的年轻人对它感兴趣。“第三代”的研究开始注重明清帝国和世界其他帝国的比较。方法上丰富了很多,宗教学、人类学等各种学科的方法都被用来研究民间社会,这也是进步的地方。这一代已经涌现出不少优秀的学者,像厦门大学培养的饶伟新、刘永华、张侃、黄向春,中山大学的谢湜、张应强,香港中文大学有贺喜、谢晓辉等等。

让我们回到《被统治的艺术》。这个书名化用了詹姆士·斯科特(James Scott)提出的“逃避被统治的艺术”,后者原本是用以描述东南亚山地的山民如何躲进山区、逃避国家的控制。您认为明朝百姓和斯科特笔下东南亚山民的差异在哪些地方?

宋怡明:我不能说,明代没有逃避国家的人,只能说如果要讨论明代,逃避国家不是最适合的概念。我的每一本书都提到斯科特,其实我基本上不同意他的什么观点,但他对我影响很深。他每出一本新书都会让我重新思考我的研究。我觉得这个问题要从另一个角度来问,不是东南亚山民跟明朝百姓是否一样,而是说“逃避国家”这一概念是不是有助于我们理解明代。我们当然也能找出逃避国家的例子,但如果我们讨论的是大多数情况下、大多数明代百姓的做法,我想他们所做的,不是逃避国家,而是创造一种跟国家打交道的方法,一套策略、实践、话语,这就是他们的日常政治(everyday politics)。每个时代都有它的日常政治。明代的日常政治就是我所说的“制度套利”,利用体制规则与现实处境之间的“灰色地带”,尽可能地实现自身利益,得到制度的好处,减少制度的压力。在明代军户这里,就体现在想方设法以最小的代价应对军役。具体的策略包括轮流、集中、顶替、补偿,比如在家族内部指定并以补贴某一房来承担兵役,或者雇用外人来顶替服役等等,我在书中通过案例做了说明。过去我们讨论民众跟国家政府的关系,很容易将他们简单地对立起来,要么服从,要么反抗,但是实际上这不符合历史的经验。在日常生活中,跟国家政府打交道,不是简单的服从或反抗,实际上是在服从和反抗之间。这本书基本的道理就是要说明,明代的人如何在反抗跟服从之间与国家互动。我认为,明朝可能是历史上比较适合发展制度套利的一个转折点。国家作为一个组织开始扩张,但又不能完全控制地方社会,还要依托社会进行资源分配——比如税收。这就自然地在当时的政体中造出机会让百姓进行所谓的“制度套利”。但这只是猜测,我无法证明。

制度套利是书中的核心概念,您用它来概括明代军户应对兵役问题的策略。有一种质疑的声音认为,这个词带有很浓的理性、功利色彩,它揭示的东西和遮蔽的东西一样多。用制度套利来解释古人,会不会将历史简单化、功利化?

宋怡明:问得好。很多人批评我说,制度套利是一种太过理性的选择,仿佛明朝人都是些机器人。我觉得不是这样的。我不认为,明朝人的理性选择跟我们的理性选择完全一样,我也不认为存在一种客观的理性选择。他们的目的,当然是他们的文化、社会、传统所造就的,我们无法脱离那个环境找到客观的根据。但我还是觉得人类有足够多的共同点,我们多少还是可以了解,在不同状态下生活的人,想得到什么样的利益。历史学研究多少需要一种同情(sympathy),尤其是做社会史、文化史、经济史,必须考虑,如果我在某一种状况下,会有什么样的选择,会追求什么目的,会逃避哪些不好的东西。这个过程不是简单化、功利化的。还有,我从来不认为,日常政治是老百姓生活的全部。军户面对兵役、处理国家义务,这只是他们生活中的一部分,还有太多事我们永远不可能知道。

您多次提到,这本书中分析的老百姓的行为模式,不仅限于明朝,或者东南沿海地区;它可能遍布社会的方方面面,甚至在其他历史时期、其他国家和地区。您的目的是揭示一个中国社会的、普适性的“日常政治”吗?

宋怡明:一定程度上我讲的是一个全世界的、普适性的东西,没有任何一个社会不存在日常政治。但是日常政治在不同时代不同地区有不同的表现,民众面临的问题不同,处理问题的手段也不同。我觉得这本书的一个贡献,是提供一个日常政治研究的方法。一定程度上我觉得你可以把这个方法移植到十四至十七世纪的其他国家,也可以移到其他时代,包括现在的中国或美国等。当然因为历史原因,中国的日常政治有它的独特性。我们历史人类学研究的一个基本假设是,历史还存在,我们还可以看到历史。我觉得中国的日常政治,是层累地发展的。我们现在看到的制度套利,比如炒房地产——低价买进公共用地,高价以住宅价格卖出,这当然不是明代的东西,但是如果我们进一步研究,说不定还会看到一些明代留下来的因素。我的意思并不是说,存在某种一成不变的中国式的“制度套利”,但是在一定程度上,我觉得一些日常政治的概念、策略、做法,是会延续下去的。

书中详细考察了几十户明代军户,能否谈谈您对军户制度本身的评价?宋怡明:军事制度对明朝意义重大,因为明朝衰落的主要原因之一就是国防没有做好。作为军事制度,卫所军户制度显然有很大的问题。我从这个研究中得到的一大启发是,明朝统治有一个很大的弱点,就是老百姓可以有“阳奉阴违”的应对策略,国家却没有太多灵活办法。如果明代能从根本性上改造军事制度,说不定还能多延续一段时间。可惜他们不能。有人说是因为要恪守朱元璋的“祖宗之法”,但我认为这个说法过于简单化。更根本的原因是,明代军事制度发展到后来,不但是军事制度,也是税收制度,因为漕运也是军户负责的;还是土地制度,因为屯田是卫所管理的;又是行政机构,因为军户的家属、原籍军户、寄籍军户的管理也在卫所。正因它不是一个单纯的军事制度,所以难改。而军事制度不灵活,是国家的灾难。

我听到一些来自军事史研究者的评论,他们认为书中的故事类型,对研究卫所的学者来说,没有太多新意。您如何看待这种评论?

宋怡明:克利福德·格尔茨(Clifford Geertz)曾写下“人类学家不研究村庄,而在村庄里做研究”的名言,我的想法也一样。《被统治的艺术》不是一本军事史书籍,并非为了普及明代卫所军户制度而写,我是利用它来讨论一些大的问题。在这个研究中,军事不是目的,是研究日常政治的手段。

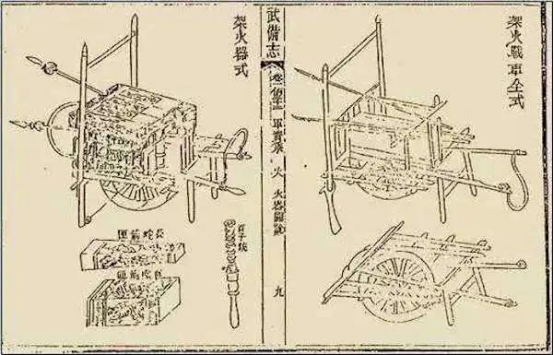

明代军事丛书《武备志》插图

这个研究能为我们理解明史提供什么新的认识?

宋怡明:如果很粗略地总结一下历史学家对明代的认识,我想大致可以分三个阶段。第一个阶段,认为明代是专政集权的高峰,最核心的是皇帝;第二个阶段,以我的另一位老师卜正民(Timothy Brook)为代表人物,他认为明代的专政很弱,市场取代了专制政权的地位,强有力的集权只存在于官方的书写中。套用辩证哲学中“正题-反题-合题” (thesis anti-thesis synthesis)的理论,如果说前两个阶段分别是“正题”“反题”的话,我的观点是“合题”。我认为实际上明朝政府并非像卜正民说得那样弱,在一定程度上它是很强的。它的影响甚至一直延续到现在,我们至今能在中国农村看到明代政府留下的遗产。比如,明代军事制度引起了家族组织的发展——世袭兵役强加给明代军户的压力,促使他们进行自我组织,从而催生出公司式的宗族。又比如,各地信仰的存在,多少都受着明初军队分派模式的遗泽,当大批同籍士兵被调入同一个卫所,他们很可能就会带去家乡的神祇。当你走进福建闽南地区的福全所临水宫,会发现那里的信仰和周边村落都不一样,供奉着闽东地区的妇幼保护神陈靖姑,因为当年那里的士兵都是从闽东调来的。明代政府制度的痕迹留存至今,即使普通老百姓不一定知道,那个痕迹背后就是历史。这也是我们华南学派的道理,从一个小小的村落,小小的庙,和一位老太太的采访,就可以讨论明代军事制度的后果。关于市场和国家的关系,我在书里提到一个鸡生蛋还是蛋生鸡的问题——善于商贾的福建居民,应付国家责任的手段与应对商业风险的手段如出一辙(用货币化、合同化的方式应对兵役),那到底是通过与国家政权打交道学会了如何应对市场风险,还是反过来市场经验启发了“日常政治”?我无法回答这个问题,但是,对市场和国家,我们可以不要再二元对立地去理解。

原文来自微信公众号:云里阅天下 2020年9月4日

原文链接:https://mp.weixin.qq.com/s/1k0cARSCpa2SRn3OdZ69Wg