岸本美绪

戴海斌(以下简称“戴”):岸本老师您好!谢谢您接受这次访谈。主要想请您谈一谈个人治学方面的一些经历和经验,我想国内的读者应该很有兴趣,尤其是与您的领域相关的研究者。

岸本美绪(以下简称“岸本”):谢谢!除了我以外,还访谈了谁呢?

戴:我今年有机会到东大访学,因为待的时间比较长,所以主要计划访谈一些东大的中国史研究方面的老师,另外一些活跃在研究第一线的更为年轻的学者,也想多多交流。您是我访谈对象中辈分最高的,所以我也很紧张。

岸本:村田(雄二郎)老师也访谈过日本老一辈的学者。

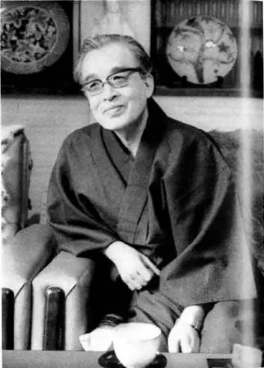

戴:我知道,好像是跟台湾大学合作的一个项目,那个书也出来了,我在访谈之前还专门学习过那本书。【1】那个是一个比较大的口述史项目,访谈对象都是一些日本的老一辈中国学研究学者,比如沟口(雄三)先生、野村(浩一)先生,等等。

沟口雄三

岸本:是的。

戴:这次访谈(梁)敏玲也参加,她在中国和日本都有学习的经验,对两方面学界都比较熟悉,我想她可能也会有一些问题,向您请教。那么,还是从您最早接触中文和中国历史的经历开始谈吧。您小的时候成长在一个怎样的环境中,怎样接触到了中国历史?

岸本:我最早接触到中国文学,是我小时候家里有一本书,叫《新唐诗选》,是京都大学非常有名的学者吉川幸次郎写的。【2】我在小学的时候看那本书,觉得中国文学非常有意思,后来还读了一些,比方说李后主(煜)的词啊,司马迁的《史记》啊,都觉得很有意思。

戴:您小时候应该学过汉文吧?

岸本:对,是汉文。到中学时代,我们学一些古典汉文,那个时候我觉得我对这方面比较拿手,所以我比较喜欢中国文学。另外,我对中国历史也感兴趣。初中的时候,作为暑假家庭作业,我写了一些有关中国历史的文章,所以我上初中时,已经对中国历史感兴趣了。

戴:您上大学之后,东大学生好像是先在教养学部两年,然后再分专业的吧?您什么时候决定学习东洋史?

岸本:大概是第二年的时候,决定要专门学东洋史。大学时,我的第二外语学的是中文,那个时候学中文的人很少,不像现在,学中文的比较多,那时候我是“少数派”。当时选择学中文的学生有中国文学、中国哲学、东洋史这三个领域的选择,我觉得中国文学和中国哲学都很有意思,但是呢,我觉得(学)中国文学、中国哲学,需要特别的才能,历史的话,如果认真工作的话,大概没问题的。而且,那时候中国文学和中国哲学的学科的风气,我觉得是比较政治性的,大家都喜欢中国。(笑)所以呢,我的感觉,风气不太开放。我觉得东洋史,包括中国学、印度史等,跟西洋史、日本史的研究接近,比较开放。

戴:您一开始是在驹场吧?【3】当时东大与中国史研究相关的老师有哪些?

岸本:是的,当时在驹场,我选择了一些有关中国史的课,但是跟老师没有密切的关系。那时候我上的课,有一位学者叫做上原淳道(1921—1999),他是研究上古史的学者,是一位非常有特色的学者。【4】他的父亲是上原専禄(1899—1975),也是一位很有名的西洋史学者。【5】上原老师是研究上古史的,但同时对南非的种族歧视问题很感兴趣,有一些学生跟上原老师一起研究过,但是我没有参加。

戴:是不是当时的这些老师(研究中国史的时候)有一种世界史的眼光?

岸本:他的课不一定与世界史有关,讲课的内容比较随便。(笑)但是,上原老师的课是比较有个性的。

戴:二年级您选定了东洋史专业,进入专业之后,接触到了哪些科目和老师呢?

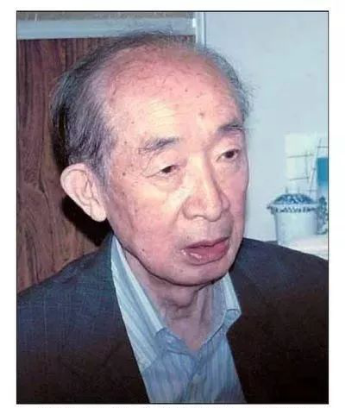

西嶋定生

岸本:本鄉【6】东洋史学科的老师是田中正俊(1922—2002)先生【7】,我还上了西嶋定生(1919—1988)先生【8】的课,中国史主要是这两位老师。我们还需要上别的课,比如中亚史、日本史、西洋史的课。东大的讨论课是非常重要的,我上了西嶋先生和田中先生的讨论课。

戴:当时在这些课上,大家都比较关心,或者比较热门的话题是什么?我看您的一篇文章,提到您跟西嶋先生有关于对“东亚世界体系”观点的讨论,您说最早在大学时代受到中国史分期论争的影响,当时田中先生和西嶋先生的讨论给您留下深刻印象。【9】

岸本:我进入大学是1971年,开始学习东洋史是1973年。那个时候大家感兴趣的问题是什么呢?以前有世界历史普遍规律的理论,而到了六七十年代,大家讨论的是怎样超越那个刻板的理论,怎样到达一个有中国特色的发展规律。西嶋先生那时候特别研究的是唐代以前皇帝权力的问题,所以他考虑的也是如何探讨有中国特色的发展规律。

戴:所以您入学的时候,日本史学界已经在对“战后历史学”进行反思了吗?

岸本:“战后历史学”,定义是什么呢?

戴:就是您刚才说的,强调规律性、强调阶段性的那种……

岸本:那时候马克思主义的影响力还没有消灭,但是所谓“规律”并不是世界上所有地方都相同的,中国有中国的特色,还受到了国际关系的影响。

戴:谈到国际关系的影响,您上学的时候,西方世界和共产主义世界的整体对立仍然存在。

岸本:对对,是这样。

戴:在七十年代前后,您在日本国内,对当时的世界政治格局有一种什么样的感受?

岸本:比方说,田中先生感兴趣的问题,简单来说,就是发展规律和帝国主义之间的关系。如果太强调帝国主义的话,怎么说,中国的发展到哪里去了?(笑)但是如果太强调发展规律,我们无法解释为什么中国在19世纪受到外国的侵略和冲击。田中先生当时的论文就是讨论明清以来中国的农业经济发展和帝国主义的关系。【10】在日本,有一些学生很强调帝国主义的问题,类似沃勒斯坦的世界体系理论,那时候在日本也有。但是也有一些学者喜欢强调中国的发展规律问题,就是说明清以后中国已经有了发展方向……

沃勒斯坦

戴:当时的研究与政治环境的关系是怎么样的,研究是不是很受政治因素的影响?包括受日美关系的影响?

岸本:当然有。比方说六七十年代,日本也有非常大的政治……

梁敏玲(以下简称“梁”):学生运动。

岸本:在大学里面也有所谓的大学斗争。怎么说呢,前面谈到的发展规律论,与政治的关系比较少。无论政治是怎样的,经济总要一步一步发展,持这样看法的人比较多。但总的来说,六七十年代,历史学者与政治的关系比较大,在国内是国家权力的问题,在国外是帝国主义的问题。这样的政治方面的关心比较多。

戴:那学生呢?作为像您这样的七十年代入学的学生,在当时的政治环境下,对帝国主义论和社会发展论的讨论,是怎么样的看法?

岸本:在日本,六八至六九年,是学生运动最高峰的时段,所以我进大学的时候,那样非常活泼的学生运动的时期已经过去了,但是政治性的分歧还存在,学生里面也有这样的讨论。我们参加讨论,问你站在人民的立场吗?还是站在支配阶级的立场吗?那样的讨论非常活泼。(笑)那时候的日本学者很重视自己的立场,我觉得这是很好的。现在很多学者讨论“立场性”,而在日本七八十年代已经有关于立场性的讨论。我觉得这样对现实问题的关心和对立场性的反省,是非常重要的。当时的(日本)学者,即使研究的是比较小的问题,也会对比较大的问题感兴趣。我觉得这是很好的。但是,当时的我,是实证主义者。所以有些同学对我说:你读史料读得比较好,但是你忽视了人民大众。(笑)我觉得,立场是立场,但是,我感兴趣的问题呢,与其说是政治上的立场,不如说是怎么样了解明清时代人们的想法和生活。所以,我对政治性的风气,有点,不能那个……

戴:是的。其实现在学校里面也有左中右,学生立场各不相同。您当时可能就受到了当时的左派学生的批评。(众笑)所以您当时主要精力还是在学习方面,在史料的研读和研究上。那么,请您谈谈研究方面的情况。

岸本:我本科毕业论文的题目,是关于明末的赋役改革。那时候我专门看的,是日本和中国的社会经济学方面的书。当时日本有关赋税制度的研究,是明清社会经济史的热门领域,很多人写书,写文章。在中国方面呢,比方说傅衣凌先生、梁方仲先生。进研究院之后,我开始研究物价问题。

梁方仲

戴:我插问一句,您选择这个研究题目,从社会经济史的角度切入,跟当时赋税问题研究主要强调农民革命、阶级关系的角度,是否有所区别?

岸本:对对。(笑)我在本科选择了研究赋税制度。那时我要写毕业论文,有两个题目想要研究,一个是二十世纪的红枪会,即农民团体,我对这方面很感兴趣,另一个是明清时代的农村社会。我本来对红枪会很感兴趣,但是在田中先生的讨论课上读了清代前期的家训,觉得非常有意思。我觉得明清农村社会是一个比较好的题目,我跟田中先生商量,什么问题比较有意思,他推荐赋税制度,所以我选了这个题目。但是我开始做之后,觉得这方面学者太多,没有新的发现,加上当时学者研究赋税制度的方法都很细,比如什么县的什么时候赋役改革,我毕业论文写的那个题目,《明末嘉兴府的赋役改革》,题目很小。所以到读研究院的时候,我想选择从来学者不太注意的新鲜的问题作为题目。田中先生的讨论课上,我看的研究资料是清初的官僚张英写的《恒产琐言》,那个书里面,张英对他的孩子们说他们应该如何经营田地,涉及田地经营和物价变动的关系,我觉得非常有意思。张英的家训,包括其他的史料也表示,当时人对于物价变动很敏感,相当灵活地对付围绕他们的经济情况,我受到的这些印象和当时一般的“封建”经济观有所不同,所以我想研究这个问题。【11】进了研究院之后,我选择物价作为硕士论文的题目,当时日本很少人研究这个,大部分人感兴趣的是阶级关系,结构性的问题,而像物价变动那样的变动分析,关注的人很少。田中先生鼓励我,说这个题目很有意思。但是朋友们问我,为什么研究这样的题目。还有七九年,中国社科院近代史所的刘大年老师来日本的时候,也对我说物价问题跟历史的发展没有关系,你应该学阶级斗争。(笑)但我自己觉得物价变动很有意思,通过研究物价变动,能够接近当时人的经济思考。

戴:您从一开始的制度史研究,转到物价研究,相当于转移到对当时人生活状态的关心。

岸本:当时我对制度史的了解不太完整,所以我的感觉是制度史比较固定,怎么说呢,就是不那么活跃的。但是后来我发现制度史也是活跃的,不过当时的感觉不是这样。

戴:您在那个阶段,选择这些课题、做这些思考的时候,有没有受到西方的影响?或者说,除了东大的田中先生等学者的影响,有没有受到海外学术的影响?

岸本:那个时候法国的年鉴学派也对物价感兴趣,我读了法国年鉴派的论文,觉得非常有意思。中国的物价变动和西方的物价变动的确有点关系,因为白银流动的原因,通过白银流动,两者发生了联系,另外,因为我想研究清代中国人的对市场经济的思考方式,所以我对于西方经济学史也很感兴趣。我的硕士论文,不仅仅是经济方面,与经济思想方面也有关系。比方说研究西方经济学史的小林昇(1916—2010)【12】,他是在日本很有名的欧洲经济学史学者。我对他的论文很感兴趣,受到他比较大的影响。

戴:一开始您做物价这一方面的题目,就有世界经济史的视野。

岸本:我是在研究过程中渐渐发现的。除了西方(欧洲)史以外,我受到的影响还有经济人类学方面的著作。一般的经济学,把文化和经济分开研究,但是经济人类学是在文化里面研究经济,认为各个地区的经济是该地区文化的一部分。还有,我也受到经济学里面农民经济学、小农经济学的影响,比方说James C. Scott(1936—),还有更早的苏联学者 Alexander Chayanov(1888—1937),他是非常有名的小农经济学家。

戴:黄宗智跟他们好像有过讨论。

岸本:对,他们是有过讨论。这样的经济学跟一般的资本主义经济学不一样,它讨论的是小农的经济意识,跟资本主义经济学的模式完全不一样,所以我对这方面的研究很感兴趣。当然我对经济学方面完全是外行,但是……

戴:您这些方面完全是自学?

岸本:完全是自学,我没有上过经济学方面的课。

戴:那你当时有没有参加过相关的学会和研究会?

岸本:我在东京大学的东洋文化研究所当了助教之后,参加了有关契约文书的研究会。更早的时候,也会参加各式各样的研究会。还有,我听了法学部的滋贺秀三(1921—2008)先生【13】的课,非常有意思,他的讨论课是读清代的审判记录,这是在我读研究院的时候。

戴:这是否是您后来特别注意秩序法的最早渊源?

岸本:是的。文学部的老师受马克思主义的影响比较大,法制史(研究)方面受影响不太大。法学部比较重视马克思主义的是仁井田陞(1904—1966)先生【14】,他和滋贺先生有过论战。仁井田先生重视发展规律,滋贺先生对西方式的发展规律没有兴趣,他感兴趣的是中国式的法律思考是什么。进研究院之后,我才接触到滋贺先生的研究,觉得非常有意思。发展规律总是从外部看中国历史,把外来理论套用于中国历史,但是滋贺先生的研究进入到中国人的想法内部,去理解中国历史的发展,我觉得他的研究非常有吸引我。

仁井田陞

戴:是不是可以这样理解,当时东大的法学领域对于外在的、套在中国历史上的框架性东西的反思,比文学部更彻底或者更早一些?

岸本:东大法学部研究中国法律史的老师只有一位,仁井田先生是滋贺先生的前辈,已经故去了。当时法学部的(中国)法律史教授只有滋贺先生一位。你讲的框架性的(东西)是什么意思?滋贺先生也对理论感兴趣,但这个不是外来的理论,而是怎样从中国的史料出发,怎样去了解中国式的体系。所以滋贺先生书的题名是《中国家族法原理》,不是一个个细的问题,而是整个结构或原理。【15】他对这个感兴趣,但是对西方式的理论不感兴趣。对于把西方理论套用于中国的方法,他是反对的。

戴:这方面,您是受滋贺先生影响比较大的。

岸本:是的。

戴:您是哪一年从东大毕业,开始工作的?

岸本:1979年我离开研究院,当了东洋文化研究所的助教,是东大内部的机构。

戴:当时助教需要上课吗?

岸本:当时不需要,研究所条件比较理想,规定上没有特别的工作,但实际上那时候我很忙。当时东洋文化研究所我的上司是佐伯有一(1918—1996)先生,他是很忙的人,国际交流什么,我需要帮助他,所以我在研究所,感觉是非常忙碌。

戴:当时您还有没有去过中国?

岸本:我第一次去中国是1978年,做博士生的时候。那时你出生了吗?

戴:我刚刚出生。(笑)那一次到中国是属于什么性质的,是留学吗?

岸本:不是,是旅游。那时候日本人不可以自由去中国旅游,中国研究所组织了中国参观团,我们去参观了人民公社。怎么说呢,旅游归旅游,观光的同时也是学习。

戴:去过哪些地方?

岸本:去了北京、安阳,还有开封、无锡、上海,从上海回到日本。

戴:七零年代末,中日关系已经发生了变化,是否对研究有影响?

岸本:那个时候是改革开放政策刚刚开始的时候,到八零年左右,中国农村的样子,我觉得,变化还不太大。

戴:对于在日本研究中国史的人有没有影响?那时候日本人开始到中国去。

岸本:有很大的影响,很多日本人直接去中国做研究。改革开放以前,日本人对中国的印象是比较理念性的,一些人把中国理想化,一些人完全反对中国,但是很少人知道实际上的中国是什么样的,但是改革开放之后,很多人去了中国,中国对日本人来说成为普通的国家而非理想国家,这是一个变化。所以,中国史研究的方法也有很大的变化,比方说发展规律那样的外来理论渐渐失掉影响力。

戴:就是说对实际的中国有了更直接的感受之后,以前那种理念化的东西受到了冲击。当时你个人还是在继续物价的研究。

岸本:是的。

戴:您开始从事教学是到了御茶之水女子大学,好像是做了助教几年之后?

岸本:是的。开始教学是在1981年,到1989年调至东京大学。

戴:这个阶段您的研究主要是哪方面?

岸本:我的研究从经济史渐渐变成社会史方面。八六到八七年,我做的是以上海松江府为中心的研究。

戴:当时你的著作还未出版?

岸本:第一本书是有关物价的,1997年出版的。【16】

戴:那就是在您一开始做物价之后的二十年才出版的?

岸本:怎么说呢,我对于书的出版没有兴趣,我以为发表论文就够了。我调到东大以后,我的学生吉泽(诚一郎)说,你应该出一本书,因为现在你的论文在各式各样的杂志上发表,复印时候不方便,如果你出版一本书,复印的时候比较方便。(笑)所以为学生考虑,也应该出版一本书。

戴:您在御茶之水大学开过什么样的课程?

岸本:一般地说,日本的国立大学一个星期四堂课,本科的讨论课、研究院的讨论课,第三个是一般的讲义课,就是老师在课堂上面讲的那种,还有一个就是为一年级二年级学生开设的比较一般的课。

戴:讨论课的时候主要是读史料?

岸本:有时候读汉文史料,有时候读英文资料。英文方面,比如我们读过马士(H. B.Morse,1855—1934)的 The Chronicles of the East India Company Trading to China 1635-1834(《东印度公司对华贸易编年史1635—1834》)。还有R.H.Tawney(1880—1962),英国史的非常有名的学者,他在1930年代写过有关中国社会的书Land and Labour in China(1932),是社会经济史方面的,非常有意思。

梁:《中国的土地和劳工》,是不是?

岸本:他在中国史方面虽然是外行,但是以自己对英国的了解为基础,与中国进行比较。你知道James C.scott,他还引用过Tawney的书。中文方面,读过顾炎武的《日知录》、赵翼的《廿二史札记》,当时学生的汉文水平比现在学生要好一些。

戴:您是说以前学生的中文水平还要高一些?

岸本:对,现在的不如以前那么好。

戴:原因是什么?

岸本:大概因为现在学生接触汉文的机会比较少,只是高中之后学一点点。以前在生活里面也有大量汉文式的说法。现在学生汉文能力比较差。

梁:跟日文本身的变化也有关系吧,日文以前也会用很多中国古代汉语的遣词造句什么的,但是他们现在不是用很多外来词吗?就是可能同一个意思,他们会用外来词来表达,而不是用汉语式的表达。

岸本:以前基于中国古典的成语非常多,大家都知道的,对古典汉文有点亲近感。

戴:那您在指导学生的时候,对于学生会有什么要求?或者说,指导学生时最注意的方面是什么?

岸本:您指的是史料阅读还是思考方面?

戴:一个是您招收学生的时候,会注意他哪方面的特长?另一个就是您要求学生的标准主要体现在什么方面,是对于中国史料的阅读量,还是强调思维训练或理论思考,因为这个东西对于学生来说很重要,当然两方面都达到比较好的水准是最好的,但是学生阶段可能也不能要求那么高。

岸本:学生也是各式各样的,但是我觉得阅读史料非常重要。实际上东大也好,御茶之水也好,大部分学生不是中文专家,但是直接接触史料是非常好的经验,不是通过看别人的研究,而是用自己的眼睛来看资料,这是非常重要非常好的技能,他们开始工作以后,可能就没有这样的机会了。大部分学生的目标可能不是专家。我对学生的要求是直接看资料,表现自己的想法。不是依靠别人的看法,而是表达他们自己的想法和感觉,这是我觉得非常好的一个经验。你了解我的意思吗啊?聪明的学生看别人写的东西,模仿别人的写法,看起来写得非常好,但是大学的训练要求学生直接看资料,直接感觉。

戴:您说的这个学生是指什么阶段的学生?

岸本:是本科生,研究院也是这样,但那是专家的要求,对一般的学生来讲,也要求他们直接看资料,直接感觉,直接表现。

戴:还有一个相关的问题,就是中国学者对于日本学者一般的印象,就是日本学者在史料方面有自己的特长,到现在,可能也是这样的。但是我接触一些(日本)学者,他们也觉得在理论上,在对中国的宏观把握上需要有所提高,因为他们总觉得日本学者跟西方学者相比的话,这个方面可能相对……

梁:欠缺。

戴:这个方面的话,当然会有一种迫切感,但保持史料的特长跟加强理论如何结合?

岸本:那你觉得理论是什么呢?

戴:这个问题中国史学界也有很多讨论,也没有共识,大家有这种焦虑感,但对于什么是理论,也有很多争议。您在指导学生的时候,如何处理这个问题。

岸本:我觉得,各个研究者有自己的方法,有些人重视史料,有的人重视理论,这个没问题。理论是什么呢?一个是外来的理论,那么中国的传统学者有没有理论呢?明清时代的学者也有理论,有宏观的看法,即使是跟近代科学的方法不一样,但是传统学者也有他们的想法。所以,在日本学者来讲,重要的与其说是外来理论,还不如说是了解中国人的想法是什么,在这方面来说,理论非常重要。我所谓的“理论”跟一般的用法不一样。在史料方面,也有各式各样的。现在的年轻人要看档案,档案当然是非常重要的原始资料,不过,正史、实录、笔记,这样的资料也是非常重要的。为什么呢?这样的史料给我们某种宏观的看法,直接去档案馆看档案当然可以写论文,但是没有宏观的看法,直接看非常细的资料,是不太……

戴:还是需要对历史有一个立体的视角,就像您在研究中经常强调“感觉”,没有这种感觉的话,有时候就会盲目,或走偏。

内藤湖南

岸本:以前日本的伟大学者,比如内藤湖南、宫崎市定,他们都能够通过比较宏观的资料获得对于中国历史的一种宏观的感觉,即使也可能做一些比较细的问题,但是他们有对中国历史的常识,common sense。我觉得这种common sense非常重要,比档案、比外来理论更加重要。

戴:其实回到现实的研究状况,会有一种困境,对于历史研究来说,当然需要整体的感觉,但一方面史料的量本来就很大,另一方面现在学生培养的话,比较早的就进入了专题性研究,在中国会有这种情况。像您说的,一开始应该提倡接触各种史料,先建立一个感觉,先对历史有一个大的把握,然后选择一个专门化的研究领域,现在的情况可能反过来了,一开始的研究阶段,就会圈定一个固定的领域。

岸本:如果是非常优秀的学生,即使研究很细的题目,自己也可以通过广泛的阅读来扩大眼界,但就一般的学生来讲,我觉得比方说,在讨论课可以讨论比较宏观的问题,但是写论文的时候不得不研究比较细的题目,结合两者感到有点困难。专门性的题目和比较宏观的视野两者要尽可能兼顾。

戴:您在研究方面重视对历史的宏观把握,在专门研究之外还参与了日本放送大学的中国通史课程的讲授。这种经历对于您对宏观把握历史是否有影响?

岸本:放送大学的工作不是我愿意的。(笑)

戴:您还写了教材,是从宋代开始写的。用一般断代史研究的立场理解的话,其实是很不可思议的,一本书(跨度这么大)……【17】

岸本:是。写中国通史对我来说是非常困难的,现在我却想这样的机会很难得。比方说研究院的时候,我在高中教过世界史,那也是非常辛苦的,但是现在来讲,那样的经验是非常难得的。因为通过这样的机会,我不得不学习其他时代和地区的情况,这样对我研究明清时代也是非常有用的,可以在比较大的视野中了解明清时代。这样理解的话,放送大学的工作虽然不是我自己选择的工作,但是就结果来讲,还是有用的。

戴:反过来说,放送大学想找到能够胜任这种工作的人其实也很困难,就是能够提供对于中国历史的长时段的把握,又具有世界史眼光的学者,其实也不多。

岸本:(笑)

戴:我还注意到您写了很多书评,其实这也是日本学界的特色,一本新书出版之后的公开评议和讨论是很重要的。在中国可能书出版之后,后续讨论比较少。您怎么看待这类工作,因为写书评毕竟会占用很多时间。

岸本:我喜欢写书评。一个是在我自己来说,可以学到很多东西,对那本书的了解会比较深,对我自己的学识(提高)来说很重要。还有,在整个学界来讲,书评是非常重要的,因为没有讨论的学问不会进步。现在比方说,(学术)评价是非常重要的,就是各个大学对于各位学者的评价,我们需要评价,但是日本的评价……怎么说呢,不是专家的、非常认真的评价,而是表面上的评价。通过书评,学者们通过非常认真的讨论来评价对方,同时也被评价,写书评不仅仅是我评价别人,而且大家通过书评来评价我。这种非常认真的评论是很重要的,因为现在学者越来越忙,认真的评价越来越少,但是如果没有这样的评论的学问,是很难发展的。

戴:其实学者之间的相互评议,不同于学术机关的内部评价,两者有所区别。有很多是用非学术的标准来评价,中国也有这个问题。

岸本:日本学界的一个问题,是实证性的研究非常多,但是方法上的讨论我觉得比较少,所谓的新的理论都是从西方来的,我想日本学者一定也有理论的萌芽,日本学者如有人在别人的研究里发现这样的萌芽,发表自己的意见,互相发问,那么这样的萌芽会发展成一棵大树。但是日本这样的情况比较少,所以不得不从西方进口现成的理论,我们需要在日本学者里面培养这样新的方法和理论,书评我想是一个尝试的途径。

戴:日本学者之间相互交流,这种公开的评议是很好的,还有一个方面就是有学会或研究会这种载体,这样可以交流得比较充分。您工作之后参与学会或研究会的情况是怎么样的?

岸本:研究会比较小规模,灵活,我喜欢研究会的活动。学会呢,我参加了几个学会,但是那样的学会活动比较行政性一些。

戴:您参与了哪些学会?

岸本:很多,比方说历史学研究会、社会经济史学会、东方学会、中国社会文化学会,还有东洋史研究会,名字虽然是研究会,但也是比较大的学会,等等。

戴:在这些学会,您分配的精力都差不多,还是对哪个学会投入的精力会比较多?

岸本:比方说我在历史学研究会当过编集长,就是主编,那时候我非常投入,花了很多时间。

戴:您当时是做了这个学会的刊物的主编?

岸本:对,《历史学研究》。

戴:日本的这种学会刊物和中国不太一样,您在学会里面还承担了它的编务工作。

梁:编辑很多都是学生,就是具体的编辑工作,是由学生来做。

岸本:日本的学会和中国不一样,是会员制,会员付会员费,作为经费。

戴:我比较感兴趣的是东大的中国社会文化学会,7月份我还旁听了今年的年会,有您的主题报告【18】,另外还有关于中国法制和当代文学研究的报告。这个学会比较有意思,它不止是一个专一学科的学会,除了文学部,东大的其他学部也都参与,它是一个广义的以中国为对象的研究学会。

岸本:对,甚至不止是中国,还包括朝鲜、日本,都有。

戴:您对这种跨学科的中国研究的看法是怎样的?

岸本:我当然觉得跨学科的研究非常重要,非常有意思。比方说,所谓的“历史学”是什么,历史学和文学之间的关系,还有历史和政治、经济是分不开的,这些都需要跨学科的研究。

戴:从史学研究现况来讲,越来越专门化,在中国,史学跟其他学科相比,大家印象中好像是最偏保守的学科,对于社会科学理论的接受也好,或者对其他学科方法的借鉴也好,都比较少,日本情况如何?

岸本:日本现在有“地域研究”,是以现代为中心,但是包括所有的学科、比较综合性的研究。历史学研究的是过去的时代,但实际上历史学的对象是所有人类活动的领域,加上方法论方面,我想,史无定法,历史学可以包括各式各样的方法。历史学本来是跨学科的,所谓四部的经史子集,史部包括很广泛的领域,所以我觉得历史学的范围本来应该包括跨学科的范围。

戴:专业研究以外,您会关心一些政治或社会问题吗?因为你是日本很重要的中国史研究学者,当日本国内对于中日关系等问题进行讨论的时候,出现各种声音的时候,您个人会对这类社会议题发言吗,如果有这种场合需要发言的话,您持什么样的态度?

梁:就是现实或政治方面的议题……

岸本:我跟别的日本学者比较的话呢,不一定是对社会问题积极发言的人……我自己没有参加这样的社会问题,但是……我可以讲吗?比方说东大有一个从新疆来的学生,他在中国被抓了,被判处了十一年的有期徒刑,面对这样的事件,东大的老师们为呼吁释放他做了运动,我为了这个运动数次去了乌鲁木齐。那个学生上过我的课,对这样跟我有密切关系的问题,我觉得我需要……

戴:责无旁贷。

岸本:发言呢,比方说报纸上发表意见,是这个意思吗?

梁:就是比较公开的,公共性的。

戴:不是针对专门的学术话题,可能从知识分子的角度来讲,这也是学者身份的一个表现。这方面的情况,在日本也是比较多,就是学者在公共问题上发表意见。

岸本:学会方面会比较积极参加这样的活动,很多人是通过学会活动来发表意见的。还有较多机会在网上进行署名活动,来发表意见。

戴:历史学研究会以前有所谓的“历研派”,是不是就是这一派?

岸本:对对,是的。

戴:现在还保持对社会问题关心的传统?

岸本:是的。历史学研究会在七十年代以前是很有代表性的马克思主义传统的学会,现在不一定是马克思主义的,但是对于政治问题、社会问题还是很积极地活动。

戴:有一个问题没有列在提纲里面,可能有点冒昧,我还是想问一下,就是您作为一位女性学者,在中国史研究上取得很大的成就,在日本的研究环境下,您的性别对于您的研究有没有什么影响,好的或者不好的方面?

岸本:(笑)很难说。现在呢,日本大学女教授的比例非常低,比方东大文学部来说,第一位女教授是1988年的一位调到东大的教授,这方面日本的大学非常落后。我个人来说呢,没有特别不利的情况,什么地方有问题呢?大概生孩子的时候。(笑)在日本,男人不太做家庭工作,所以女人的负担非常大,但是我的母亲帮助我,所以我个人来讲没有很大的问题,但是一般来说,在日本女学者的工作条件不好。

戴:现在还是这样?

岸本:现在还是这样。

戴:所以您是比较罕见的,在这种环境下,能取得这样的成就,是很不容易的。

岸本:我的母亲帮助我的,所以这方面非常幸运。

戴:像敏玲这种,以后大概也会成为女学者,也会面临这样的情况,您对她们有什么样的建议?

岸本:是吗,中国也有这样的问题?

梁:也挺严重的。

岸本:是吗?我对女学生说,如果你要成为专家,你年轻时候好好用功,写非常好的论文,如果年轻时候已经有很好的论文,现在日本学界也没有像以前那样严重的、对于女性的歧视,现在国家的政策也在推进女性的社会地位,与以前相比条件越来越好,在日本来说呢,女学者的工作机会越来越多,中国的情况我不太清楚,我以为中国的情况会比日本好很多。

梁:没有好很多。

戴:可能相对而言好一些,但也会有类似的问题。还想请教一下,您目前的研究计划,您现在最关心的问题是什么?

岸本:现在的问题是不能集中,别人吩咐我写什么,我就写一些。写各式各样的问题,不能集中一个问题。大概说来,现在研究的题目有几个:一个是社会身份的问题,这个身份呢,不一定是法律上的身份,而是社会等级上的身份问题,比方说性别问题,也是我觉得身份问题的一部分,我十多年来研究这个题目,但是没有时间写一部著作。还有民事法律的问题,也是一个研究的焦点。

戴:就是法和情理的问题?

岸本:对。现在我想研究的问题,“情理”是什么?“情理”是一个非常模糊的概念,“情理”这句话呢,(关系到)中国人实际上怎样思考、怎样决定。现在大部分学者研究的是法和情理的关系,但是我觉得包括法和情理在内,中国人解决问题时候思路是什么(更值得关心),我想更具体地研究这些问题。

戴:您还是想从中国的内部,或者说从中国社会本身的发展情况来理解中国所谓的“法”?是否先要把西方的“法”的概念放到一边去,直接从“情理”来探讨?

岸本:我的意思是,近代西洋的包括大部分国家的“法”的概念有其特殊性,法律史的学者探讨西洋的司法制度和中国的司法制度有什么不同,这样的问题很多人感兴趣。但是我感兴趣的是西方司法以外的、比较常识的思考方法,不是那种法律内行的人的思考方式,跟法律界关心的不一样……

戴:这好像也是您一直以来坚持的有一个研究角度,就是从日常性出发,重视日常感觉的角度,人际之间的这种……

岸本:对,西方人的日常性的思考和中国人的日常性的思考有什么不同,我现在很感兴趣的是这个。不一定是单纯法律的问题,而是解决日常纠纷中的……日本人也有比较常识的思考方法,现在日本人的思考方法和明清时候中国人的思考方法有什么不同,也可以用来提问。不一定是法律的问题,而是日常思考的问题。所以,“民事法”这个说法,与其说是法,还不如说是日常思考。再一个目前关心的问题,是明末清初中国在世界史上的位置。

戴:就是十七八世纪的中国。

岸本:这样的题目太大,但是现在很多人感兴趣,所以我想研究。

戴:您讨论明末清初的中国,很强调“中间团体”这个概念,这个研究跟以前日本学界强调国家社会结构和权力的角度不一样,跟中国国内的关注点其实也太不一样,这个思考是受中国明清时代当时学者论说的影响,还是来自您读史料的感觉?

岸本:日本学者原来有关于“共同体”的看法,受西方理论的影响很大,但是中国的团体,比方说宗族啊,行会啊,与西方的模式不一样,日本学者里面也有各式各样的看法,对这样的日本人的各种看法我很感兴趣,因为通过这样的讨论,日本学者渐渐发现中国的社会团体的特色,跟西方的不同。我讨论“中间团体”的时候,主要是对学术史的方向感兴趣。另外还有中国的费孝通那样的社会学者的理论,我也感兴趣。

戴:最后一个问题,这方面我不太熟悉,是关于现在中国的明清史研究。在日本,有所谓的“近世”概念,您的研究处理的明清史问题,其实也是一个比较广义的概念,从明末清初,到清朝中期,一直到近代。在中国国内,可能跟您的研究对应的有明清史研究,也有近代史研究,对这些研究您是否有注意,感觉如何?

岸本:(笑)中国的明清史研究,怎么说呢,很多人研究,很难说。

戴:比如国内的社会经济史研究,可能比较注意乡村……您以前好像写过文章,谈到农村、农民问题跟城市社会流动的关系。

岸本:现在中国国内也有关于城市的研究,很多的。现在日本的明清史研究和中国的不同,主要在哪里呢?

梁:国内的明清史研究,重点还是偏社会经济史那一块吧,但是日本已经有社会经济史之外的,比如更社会史倾向的,做得比较好的研究里面会更多,我感觉。

戴:我的外行的感觉呢,中国的社会经济史里面对人的因素好像不是太注意。您的研究里面,人的身份也好,感觉也好,社会关系也好,都是对“人”的关心。相对而言,中国学、界好像更注意结构性的东西,人被隐去了,或者是因为侧重于社会结构、经济计量的关心,这当然只是我一个粗略的感觉。

梁:你这要看是哪里的,什么人做的研究。刘志伟老师跟孙歌老师有一个对话,就是说要做人的历史,最近有一个圆桌讨论。【19】

戴:但社会经济史是不是还给人一种比较“硬”的感觉?

梁:还好吧,我觉得华南那边还是不错,像厦门大学和中山大学,总体来说。

岸本:我觉得,中山大学和厦门大学做的田野工作很有价值。这方面日本人毕竟是外国人,所以对于中国社会的了解不得不是比较观念性的,我对于中国国内的学者的了解即使是比较表面的,但是也有了解,我觉得就立足于中国社会的感觉的研究来说,中国学者一定有自己的优势。

戴:或者我换个方式问,您认为外国人研究中国史的话,区别于中国人研究中国史的方面是什么?

岸本:外国人研究的时候当然把自己的社会作为比较对象,来看待其他国家的社会,所以通过外国人的眼睛来看,可以发现问题。

戴:我看过您写的一篇关于日本明清史研究的学术史文章,您提到,中国学者看日本学者的中国史研究,一方面要看他们研究的问题,一方面更要看他们为什么会提出这些问题。【20】所以我也关心您提问的背景。

增渊龙夫

岸本:对。比方说我尊敬的学者之一,增渊龙夫(1916—1983)先生特别注意这个问题。【21】

戴:他专门写过一本书,讨论了内藤湖南、津田左右吉等人的研究。【22】

津田左右吉

岸本:是的。增渊龙夫先生不是从外部来看,而是从中国社会的内面来看,这是非常重要的。这方面来说,日本学者希望和中国学者一样来看中国社会。但是,为什么从内面来看呢?为了把自己的社会相对化。从自己社会的内面来看世界,就是以自己为中心的世界观。通过对外国的研究,通过历史的研究,我们在更广的视野中了解自己的社会。为了实现这个目标,我们应该到别的社会里来看待别的社会,因为从自己的立场来看待别的社会,还是自己社会里面的看法,应该尽量离开自己社会的看法,从别人、别的社会的眼睛来看待自己的社会的话,我们才发现自己社会的特殊性,跟别的社会不一样的地方,别的社会也有别的社会的看法。所以,这样渐渐扩大自己的视野,这就是历史学的效果和作用吧。对不起,我不能充分回答您的问题。(笑)

梁:还想补充一下明清史和近代史关系的问题。基本上(中国)国内明清史和近代史的交流很少,日本这边本来就有长时段(研究)的传统,岸本老师也有不少研究近代史的学生。

岸本:以前不是这样的。在日本学界,以前近代史和古代史,就是鸦片战争以前的历史,也是分开的。

戴:日本的近代史研究有点特别,形成近代史这个学科,也是比较晚近的时期了,一开始的话,研究的其实就是同时代的中国,方法上也有区别。研究近代史的方法跟研究传统中国的方法,在日本是否也不一样?

岸本:1970年代以前,近代史学者主要感兴趣的是帝国主义问题,但是古代史的学者多研究发展规律这样的问题,所以方法上也是分开的。之后呢,古代史的学者也离开发展规律的框架来看待中国社会的特色,近代史的学者也对中国社会的特色感兴趣,那么两个的分野渐渐弥消了。近代史的学者也对鸦片战争以前的情况越来越感兴趣。

戴:我个人的感觉,现在日本的近代史研究非常强调连续性的问题。比如研究中国鸦片战争以后的历史,比较强调的是要从更早的时间来看。以前研究鸦片战争,强调外部因素改变中国,但现在觉得中国社会的变化要更早,从清代以来就开始了,有这样一种长时段的观点……

岸本:那么1949年前后是否也有这个问题……

戴:我想是的。包括辛亥革命前后,现在也认为重要的可能不是辛亥革命,而是革命之前晚清的政治变化,更强调清末和民国早期的连续性。

岸本:日本过去的研究,认为1949年是很大的一个分水岭,以前的中国是旧中国,以后的是新中国,这样的看法比较普遍。但是现在很多日本学者,在当代中国里面发现了传统因素。(笑)在中国是怎样认为的呢?

戴:中国学界一般的看法,还是比较强调这种断裂性,认为共产主义革命跟以前的革命还是不一样的,1949年以后中国社会的改造和清末以来中国社会的变化是完全两个性质。不过目前开始兴盛的中国当代史研究,也在提出新的看法。

岸本:现在的社会主义,自由性质(的内容)非常活泼,当代中国人的人际关系也好,还是做买卖的方法也好,跟以前中国人的方法可能有连续性。社会主义时代在中国历史上的位置……

戴:我临时想到一个问题,这或许也是中国学者和外国学者看问题不一样的地方,外国学者看到中国改革开放之后经济的活泼、社会的发展、区别于以前僵化体制的因素,但是中国人自己感觉到的可能更多是相对没太变化的部分,探究它的想法会更强烈,这里面也有一种连续性,不过跟您说的连续性所指不同。八十年代之后中国发生了很多变化,也有很多一脉相承的部分,是不是外国人看到更多的是变化的部分,而中国人对不变的部分印象更深刻,这只是我个人的感觉。

梁:因为你自己身在这个环境中,可能对变化的感觉没有那么明显,当你回首看的时候,可能发现的确发生了很多变化。比方说现在回顾八十年代以后的城市化进程,会有很强烈的感觉,但是小时候成长的时候,可能跟着它一起变,就……

戴:这关系到怎样去解释这个变化,到底这个变化变到了什么程度?社会主义中国本身也有变化。我理解岸本老师的意思,是强调当代中国变化与传统社会的一种连续性。

岸本:就是传统社会的中国和现在的中国不是那么两分的。

戴:是。占用您很多时间,敏玲还有什么问题?

梁:老师也很忙,就没有别的问题了。

戴:谢谢您。我们学到了很多。

原文来自微信公众号:新史学1902 2019年12月21日

原文链接:https://mp.weixin.qq.com/s/ztLPQbvm9hvqvPgRR739Sg