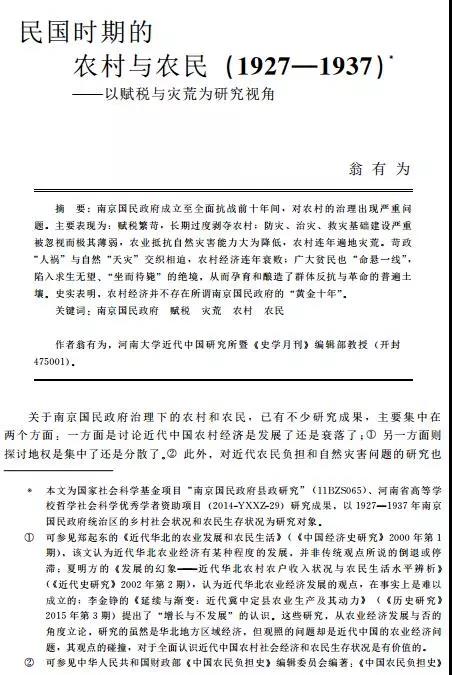

摘要:南京国民政府成立至全面抗战前十年间,对农村的治理出现严重问题。主要表现为:赋税繁苛,长期过度剥夺农村;防灾、治灾、救灾基础建设严重被忽视而极其薄弱,农业抵抗自然灾害能力大为降低,农村连年遍地灾荒。苛政“人祸”与自然“天灾”交织相迫,农村经济连年衰败;广大贫民也“命悬一线”,陷入求生无望、“坐而待毙”的绝境,从而孕育和酿造了群体反抗与革命的普遍土壤。史实表明,农村经济并不存在所谓南京国民政府的“黄金十年”。

关键词:南京国民政府 赋税 灾荒 农村 农民

作者翁有为,河南大学近代中国研究所暨《史学月刊》编辑部教授(开封 475001)。

关于南京国民政府治理下的农村和农民,已有不少研究成果,主要集中在两个方面:一方面是讨论近代中国农村经济是发展了还是衰落了;另一方面则探讨地权是集中了还是分散了。此外,对近代农民负担和自然灾害问题的研究也有一批成果。但鲜有以南京国民政府时期的“赋税”(主要为田赋)及与政府行为密切相关的“灾荒”为视角,对政府与农民关系问题进行的系统研究。基于此,本文以赋税与灾荒为研究视角,对1927—1937年(为行文方便,以下统称为“全面抗战前十年”)南京国民政府的乡村社会状况和农民普遍生存状况进行梳理和分析,进而探讨政府与农民的关系、农民生存状况与政治兴衰的密切关系。

中国古代在赋税与治国理政的关系方面,积累了很多成熟的经验与智慧,如提出了“薄敛”与“少征”的思想。孔子认为:“时使薄敛,所以劝百姓也。”孟子说得更为明白:“布缕之征,粟米之征,力役之征。君子用其一,缓其二。用其二而民有殍,用其三而父子离。”他们均主张把赋税限定在一定限度内。赋税之轻重,与统治阶级的兴衰交替有直接的关系。历代的治世大安之局,都是轻徭薄税政策刺激生产力迅速恢复与发展的结果;反之,滥征苛税,从中国古代“社会历史的总过程来看”,当“农民负担达到高峰点的时候,接踵而至的便是大规模的农民起义”。因此,在正常情况下,统治者对赋税的征收,不能不控制于一定的额度。然而,近代以降,外部列强环逼,内部政治日非,各种负担累积,致使农民赋税越来越重,如“清末田赋负担的进一步加重”,到北洋政府又比晚清重得多。从某种程度上说,晚清政府的垮台,北洋政府统治十几年便退出历史舞台,均与农民负担沉重而失去民心不无关系。

南京国民政府建立至全面抗战前,农业经济是国民经济的主体,国家负担的主要对象仍是农民。各地农民的负担主要是田赋及其附加税。那么,南京国民政府这一时期在全国各地田赋正附税征收的情况如何呢?

长江流域各省的附加税无不繁重。在江苏,如宜兴在民国初年,田赋每两仅征银一元五角,民尤以为苦,“今每两已征银五元有余”。泰县,忙银正税1921年是1.5元,附加税为0.912元;1929年,正税是1.5元,附加税则增至7.012元;而1931年、1932年、1933年这3年,正税虽保持在1.5元,附加税却为7.812元,超过“正税五倍以上,而田亩特捐(每亩八分)等犹不在内也”。苏南11个村的具体材料表明,“1929年苛捐什税的项目有23项,税额达1597.94担(一律折糙米),1936年有25项,税额达2131.50担”,当局“在税收上对农民采取了残酷苛重的压榨政策”。在浙江,如杭县农民“最堪痛者为完粮(即地丁银)……清季定例,每两以一元五角计算……民国以来,变本加厉,任意加征。而杭县今竟以(已)加至九元六角矣”;江山县农民“钱粮一项,前数年仅二元余即足完一两,今年(1932)则一两非十元不可”。行政院农村复兴委员会对浙江农村调查的结论是:

在这样的田赋制度下,农村“受到了极大的摧残”。在江西,田赋一年实收“占全省收入半数以上……田赋上附加,漕米一担,有抽至四十元以上者,已超过正税十倍以上。故江西农民担负极重”。其他如安徽、湖北和四川等省,附加税的增加也相当惊人。

华南和北方地区各省的附加税逐年增加。在广东,如茂名田赋“三年间多了三倍”;番禺1934年与1928年比,“每亩所纳的税捐”,“五年间税率涨高了三倍的光景”;因而“每亩完粮……增高至三倍余”是常见的情形。在广西,如贵县田赋附加“至民国二十二年,其数已达赋额二倍又百分之一十”;武宣县“近年因新政繁兴,田赋加至四、五倍之多”。在山东,如烟台的田赋,在“民国十七年时,每亩地丁合每两三元有零,民国二十年,每两即增至三十六元有余之多”。冀豫两省之田赋与鲁省一样,也在翻倍地向前攀高。在陕西,如城固田赋等“几增加了十一倍”;陕西虽地贫,却“以最瘠苦之民众,任最繁重之负担”。在绥远五原,农民“捐税苛繁,年增一年,农民负担,日重一日”。在晋甘青三省,农民的田赋也是如此苛重。

“农民负担,日重一日”,可谓是对这一时期各省田赋正附税之繁苛的总概括。研究中国财政问题的学者朱偰1934年根据对川西富饶之区崇庆县田赋征收情况的分析指出:“今年当在四次五次左右。于是田赋正附税负担总额已占总收益三分之二以上……苛敛一至于此,农村又安得而不破产耶?”1935年他又对江苏海门“田赋附加税之重”的情况进行了考察,尖锐地质问:“如此苛捐重敛,直是‘竭泽而渔’,欲农村经济之不破产,其可得乎?”这一研究虽属四川和江苏的个案,但带有一定的典型性,与以上全国其他地方附加税严重的情况基本一致。

上述资料均表明,南京国民政府在全面抗战前十年田赋正附税征收之重,是不争的事实。据统计,清代从康熙五十二年(1713)至光绪二十九年(1903)这190年间,漕粮的税率增加210%,附加税的税率增加128%;而民国成立后,1912年至1928年16年间,仅田赋正税的税率就增加了393%。与1912年相比,南京国民政府所征田赋更是大幅增加,而且一年重于一年。以水田情况而论:1912年各省平均田赋占地价的百分率为1.69%;而到了20世纪30年代,1931年为2.08%,1932年为2.39%,1933年为2.67%,1934年为3.05%,1935年为3.09%。平原旱地情况:1912年各省平均田赋占地价的百分率为1.8%;而到了20世纪30年代,1931年为2.33%,1932年为2.48%,1933年为2.74%,1934年为3.26%,1935年则高达3.49%。在此期间,南京国民政府内政部虽然曾试图纠正田赋任意附加的情况,但并无实际效果,变相的各种附加和任意摊派仍然大行其道。

由于田赋繁重,地主必然把负担转嫁到佃农身上,因此深受其害的是广大的贫苦农民,其后果必然是“赋重病民”。“各地农村经济衰落的原因虽不尽同,但税捐之繁重却实为一个普遍的因素……农村经济破产之一般的原因,实为田赋附加税之有增无已”。而且,田赋征收中还暴露了诸多弊政,如“负担之不均”、“征收制度之黑暗”等,田赋及其附加成为“地方官吏横征暴敛巧立名目的工具”。这些不公和黑暗,也进一步加重了贫苦农民的负担。在这种情形下,南京国民政府在农村实施的“竭泽而渔”、“杀鸡取卵”的税收政策,必然使本已脆弱的农业经济失去了进一步发展的基本能力,造成了农村的普遍衰败,当遇到天灾人祸之际,农民则面临着更加严重的危机。

历史上,苛政往往与灾荒紧密相伴。在正常情况下,灾害的预防与救济,是统治阶级的“要政”,这是因为重大自然灾害一旦转变为重大灾荒,会直接造成生产力和社会经济的巨大破坏,造成民生的重大危机,给国家和社会的统治秩序造成重大威胁,甚至导致统治者的倾覆。如辛亥革命的爆发,据学者研究,与清末灾荒就有密切关系。灾害虽是天灾,但由灾害演变成灾荒,往往有预防不力、救济不当而呈现的“人祸”成分,会暴露政治腐败、漠视民生等问题,而这些问题是导致一般性自然灾害转变为大的自然灾害、甚至发生大面积的长期灾荒的主要根源。灾害往往是偶然的,如果出现连年灾荒、长期灾荒与遍地灾荒,必有政务决策和政策出现方向性错误的原因。在这种政务决策和政策中,政府赋税征收的苛重,是最为普遍和最为重要的因素。全面抗战前十年的普遍性灾荒,正是南京国民政府当局背离了孟子所严厉指责的“苛政猛于虎”的警告而产生的恶果。

纵观这十年的灾荒情况,大致可分为三个阶段。

第一阶段,1927—1929年,灾荒严重,由点到面,很快全面蔓延。

第一年,灾荒基本上处于“点”的状态。1927年,当时所记载的重要灾荒有三处:一是“甘肃地震,被灾二十余县,压死者三万七千余人,受伤约在四万余人”;二是“鲁省蝗、旱灾尤重,受灾者九百万人”;三是“长江下游大水”。这些灾情放到当时的灾情背景下,尤其与其后的全国性灾况相比,虽是几处不太易受关注的受灾点,但却是大灾来临的起点。随之而来的1928年的灾情,即突跃为全国性状态,受灾区域竟至“25省1100多县”,灾害种类有“旱、水、风、雹、虫、疫等”,而以“西北、华北的旱荒最重”,仅8省旱灾一项灾民数量即达3200余万人。灾重数倍于上年不止。如《申报》披露山东“灾劫尤为亘古未有之惨”那样,美国《纽约时报》对中国的严重灾情也有报道:“中国的灾荒状况令人震惊。四百万人正在挨饿,一千万人陷入困境。”“上百万的民众涌入满洲,这可能是历史上最大的移民。”可见全国性、全局性的大灾、重灾已经形成,以致外媒也感叹灾情“令人震惊”。而到1929年,全国性灾情更趋严重。“陕、甘、豫、晋、察、绥、皖等大旱……其他各省均有罹及。川、鲁及陕北等省有局部水灾,苏、皖、鲁、赣、豫、晋、鄂、冀受虫害,沿湖一带,损失达二〇二六五〇〇〇元”。这种旱灾、虫灾和水灾多灾并发的状况,是灾害进一步蔓延的表现。多灾并至,必然导致民众生存状况的严重恶化。如陕西因各种灾害并起,竟致“全省九十二县,无处非灾区”,以致“去岁迄今,被灾而死者,二百五十万,逃者约四十万”。对于此等数百万人因灾而死的惨况,国民政府赈灾委员会特派视察田杰生调查后惊呼为“人间地狱者其是之谓欤”,足见灾情残酷之程度。

这一阶段灾况发展极其迅速,灾害如入无人之境,破坏力极大。

第二阶段,1930—1932年,重灾、大灾、奇灾连年不断。

继第一阶段灾情蔓延之势,1930年的灾情普遍严重。据不完全统计,“陕、晋、察、甘、湘、豫、黔、川、热、苏、赣等均水、旱,被灾县份达五一七县,灾民二一一一三〇七八人”,“陕、甘灾尤重,居民初则食树皮,继则卖儿鬻女,终则裂吸死尸,易食生人,以上各省罹虫患县份一八八县,灾民八七二四七七〇人”。水灾、旱灾和虫灾是普遍性灾害,灾民人口动辄以数百千万计,饥饿程度有的竟到“易食生人”地步,实为人间之奇惨。又如《申报》披露“豫省灾情”,仅豫西“宝、伊等县”,灾后因“交通梗塞、坐困待毙者,约五百万口”。香港英文《南华早报》报道陕西渭河流域“有两百万人死于1929年”,1930年“有两百万人将会死亡”。大灾中局部地区连年有百万人死亡和将要死亡事件的报道表明,社会已陷于灾害袭击与灾荒所笼罩的恐怖打击中。而1931年,灾情更为惨重。其中,以水灾为害最大,受灾区域达23省四分之三县份的广袤区域,水灾灾民数量据时人统计达“一万万人”。如此庞大的灾民群体,无疑是灾害对当时社会摧毁之严重程度的最直接的体现,对此,国民党要人孔祥熙也不得不承认:“三大流域之区几成泽国……遍野哀鸿,生机尽绝。”美国在华英文报纸《密勒氏评论报》也非常关注这次大水灾,认为它是“自十五世纪以来最严重的洪灾”。此外,还有大面积的虫灾、风灾、雹灾及部分地区的旱灾和地震灾害。当然,最严重的是全国性大水灾。

1932年的灾情与1931年相比较轻,但受灾面积极广,有多种灾害发生。其中,一是“豫、陕、皖、甘、青、鲁大旱”;二是“晋、陕、豫等省均霜雹,灾区达数十县,晋尤重,五县损害甚巨”;三是“吉、黑、晋、豫、皖、赣、冀、湘、陕、鲁、粤、北满等大水灾,晋尤重……灾民达数千万人”;四是“鲁、皖、豫飞虫灾”。灾民数量庞大,部分地区经济损失严重。据《申报》一则关于安徽灾情的报道,“灾民争食水藻麦苗,死亡相继……人民生机几绝”。

可以看出,这一阶段是无地不灾、无灾不重,尤以大江大河之洪灾造成的破坏力至巨,灾情程度无以复加。在连年灾荒之下,呈现出灾民“死亡相继……人民生机几绝”的状况。

第三阶段,1933—1936年,遍地为灾,多灾并发,有灾即重,尤其以水旱灾为主。

1933年的灾情继续发展,表现为多灾并发,水灾为重。其中,一是黄河上游青、宁、绥等省区遭受水灾,黄河中下游现“特大洪水,使陕、晋、豫、冀、鲁各省连决数十口”,造成大面积的重灾区,“肇本世纪迄此的最大一次河患”;二是长江流域浙、赣、湘、鄂也被水患;三是两湖地区同时出现旱灾,及皖、桂、黔、甘、滇、闽等省区发生旱水风雹霜虫等多灾;四是海南琼崖的特大风灾和四川叠溪7.5级、烈度10度的大地震之灾。可见该年灾情之重之多。《申报》对湘省水灾一则报道称:“湘省本年入夏以来,阴雨连绵,山洪暴发……其灾情惨况,实与民国二十年情形相同,综计灾区,达三十余县。”仅此山洪水灾,竟能引发湘省大片地区的灾害,足见连年灾害破坏下形成了极其脆弱的环境生态。1934年仍多灾并发,损失也极其严重。整体观之,一是水灾广泛,有14省区遭受此灾,“淹田地三六三四九一〇〇〇亩”,有的长期被淹,如“黄河决口,长垣、濮阳一带,尽成泽国,直至翌年三月,仍大水围城,灾情奇重”;二是普遍多灾、重灾,“苏、皖、浙、鄂、豫、赣、滇、陕等十四省,三一三县,旱、水、蝗,损失达十万万元”。以当时经济发展水平,损失计10亿元之巨,实为农业经济难以承受之重。《申报》对该年春季的灾况也有报道,如“冀省石头庄蹙凌陡涨,挟流狂趋,遂致淹没七十余村”;“河南滑县一带……凌汛期内,每日均有尸体顺流而下”;“甘肃水灾……已达四十余县,哀鸿遍野”。此情此景,多地有之,能谓偶然?重灾之下,损失的不仅仅是巨额物质财富,还有随处可见的被夺去生命的无数灾民。

1935年仍是多灾并发之年,尤以水灾最为严重:一是长江流域鄂、湘、赣、皖4省严重水灾,鄂省最重,有灾民710万人以上,损失价值6亿元以上;其他湘、赣、皖3省有灾民计620万人以上,损失价值8600万元以上。二是黄河流域鲁、豫、冀3省的水灾,鲁省有灾民350万人以上,损失价值2500万元以上;豫、冀两省分别有灾民10万、20万人以上,损失价值分别为6000万元、500万元以上。三是其他省份,如苏、粤、闽、浙、陕、川、滇、桂、绥等省也遭受水灾。1935年,仅就“非赈济不能生存的极重灾民”“当在四〇〇〇〇〇〇〇以上”,就受灾区域灾民整体数量看“当在一五〇〇〇〇〇〇〇人以上”。就灾种来说,除了水灾外,当年还有旱、风、雹等灾,甚至还有地震之灾。多种灾害,造成了上亿的灾民。

1936年,虽然被视为“正常年景”,但各省灾情仍然未减。如“河南亢旱经年”致“待赈饥民近一千万”;“皖北第3年苦旱,灾民700余万,甚至‘人相食’”;“四川旱区125个县”;“甘肃河西10余县入春旱疫交乘”;“此外湖南中南部、苏北部分县乡、广东东西江流域、福建漳州一带与东北部分地区被水。山西62个县、湖北47个县、绥远、宁夏一部遭旱、水、雹、风、虫等灾害”。据《申报》关于粤省水灾的报道,“粤省本年春初,各属苦旱,田亩龟裂,不能开耕……讵至五月中旬,各江滂沱大雨,浃旬不已,平日亢旱之陇亩,顿成泽国,硕果仅存之禾稻,不损于旱,遂淹于水”。这表明,脆弱的生态已经经不住水旱之灾的肆虐和摧残。这一年的灾荒,美国《纽约时报》报道说“中国恐怕有一千五百万人死于饥荒”,“成千上万的人死于饥饿,或者是并发症,或者是自杀”。

第三阶段,重灾损失动辄在数亿至数十亿元的天文数字,可见灾情势头未得到控制,整体上仍处在持续严重的状态。

通过以上对这段时期灾荒发展状况的全面梳理与分析,我们无法回避和无视的是:全面抗战前十年,中国农村灾害连年、灾荒遍地、灾情损失惨重的严酷事实。据统计,1912—1919年间10万灾民以上规模的灾荒共9次,1920—1927年间共36次,而1928—1937年间则高达118次之多。历史上,苛政往往与灾荒紧密相伴。这也是本文将赋税与灾荒共同作为一个主题进行研究的内在依据。一般说来,除了地震、台风这类灾害外,水旱虫灾等,在一定条件下是能够预防、抵御和治理的。但是,南京国民政府一方面对农民的过度赋税榨取,严重削弱了陷于普遍贫困状态下农民修筑水利工程的经济能力;另一方面向农民征收的田赋及其附加税收入,却很少用于农业技术改良、农民生产以及农田水利工程建设的支出。事关广大人民生命财产安全的大江大河堤坝水利工程、事关农业发展的农业技术改良等重要的问题,多被悬置一旁。因此,这一时期水旱虫霜灾害现象频发,再加上政府当局预防不力或救济不当,往往导致一般性自然灾害转变为大的自然灾害,甚至发生大面积的长期灾荒。这种灾害及其衍生的灾荒,对脆弱的农业经济和因沉重的捐税负担已不堪再受打击的农民来说,无疑是致命的、毁灭性的。广大农民面临失去生产、生活和生存能力的危险,处在生死线上。

在如此繁重的捐税和连年严重、普遍的灾荒交逼之下,农村经济衰败是无法避免的事实。下面根据不同地区的情况分别加以考察。

(一)北方农村形势严重恶化

北方地区本是中华文明开拓较早的农耕区,有广阔、肥沃的华北大平原和辽阔的西北高原,是重要的农产品生产地。但近代以来,北方农业经济受到战乱的摧残。南京国民政府建立后,除了战乱之外,不仅过度的苛捐杂税剥夺了农民进一步生产和生存的能力,而且由于长期水利失修和粮食作物品种得不到应有的改良,无法抵御连年自然灾害对农业的侵袭,造成了北方农村经济的极度恶化。

在河南,像豫南经济条件尚好的正阳,“因为税捐重”等原因,农村经济“收成少,地价跌落得惊人。在十年前每亩值三十元的地,现在四五元还无人过问”。虽然当时有些人并不认为农民的贫困是由地主的剥削所造成的,但他们也不得不承认“灾害的袭迫,租税的苛重”是豫省“农村经济崩溃的原因”。在河北,作为当时“实验县”的定县经济条件比其他县较为优越,但据时人对该县农民因贫困负债情况的考察,也发现“借贷的家庭是一年比一年多”。定县“不免卷入一般的农村破产的漩涡里”。像这样在冀中较为发达的地区尚且如此,亦可见河北农村经济的日趋衰败之状。

山东与山西两省虽都在地方实力派控制之下,但农村经济情况与上述邻省的状况基本类似。在山东,因经济衰退,山东的农产品价格“每况愈下,农民之收益减少,而支出则反见增多,生活乃至于水平线以下,其困苦情形,有非一般人所能想像者”。在山东峄县,农民种粮的收获,“除去雇短工价及种种摊捐,若再用以结账还欠,则一家的食用,将何处着落?”该地农民普遍陷入收支不抵的经济困苦之中。山西农村经济的“破产”状况,与河北、河南、山东诸省大致相同。晚清中举民国后隐退乡间的山西乡民刘大鹏,根据切身观察在日记中对当时农村经济的衰败之象进行了记载。1929年日记:“阳邑镇昔为繁华之村……今则村中……大为凋零。”1931年日记:“于去秋7月底闹荒以来,百物为之腾贵,市面大形困难……供给驻军之费,按村催缴,按户起派……贪官污吏,劣绅村长,借此侵渔,民不聊生。”此两则日记表明,是“闹荒”和驻军费用的征收以及乡村管理层的“借此侵渔”,导致了乡村的困顿。1932年日记:“厚征厚敛年胜一年,世困民穷日甚一日。”1933年日记:“‘农家破产’四个字是现在之新名词,谓农家颓败不得保守其产也。当此之时,民穷财尽达于极点,农业不振,生路将绝,即欲破产而无人购产,农困可谓甚矣。”1934年日记:“今年商号多因亏累倒闭者十之七八……商业失败由于农业大衰。”在刘氏看来,现实中的普遍贫困比他理解的“破产”贫穷程度更甚,而且商业的凋零也因农业衰败所致。1935年,他又在日记中写道:“‘民穷财尽’四个字跃跃然活现眼前……民已到九死一生之地位。”1936年又谓:“今年完银一两必须大洋四元一角,此外又按户起派保卫团费,民穷财尽已经数年,又加如此巨大之担负,即欲望世之安,能乎否乎?”从以上刘大鹏连续几年日记的详细描述,可清晰地看出山西乡村经济逐年恶化和衰败的历程,从某种程度上这也是当时全国农村经济发展的一个缩影。

这一时期陕甘农村经济的衰败和恶化也非常严重。在陕西农村,时人指出,在重灾之下“统治者又复变本加厉,增加捐税”,以致“中产之家,都沦为贫民”。在陕西汉中,“因税捐过于繁重,现金已快被刮尽”,以致“商人和高利贷者也很少钱可以经商或放债”。甘肃与陕西相比,灾情更为严重。据1931年1月28日的《中央日报》所载,甘肃死于荒年者140余万人,死于瘟疫者60余万人,死于兵匪者30余万人,死于地震者6万余人,共计240余万人。甘肃财政厅厅长朱镜宙认为,“今日全国农村,整个破产,经济基础,全部崩溃”。由于经济衰败、地价跌速极大,“洮河平原上的地主有把土地白送给别人种植……但求能代为支应他那块土地上应出的‘公事’(即捐税摊派等),即算了事。然亦无人接受”。其经济之困窘与萧条可见一斑。

在绥、察、青、宁4省,农村破败严重。据载,绥远自南京国民政府建立后,因苛重赋税的盘剥、灾荒连年以及战乱和匪患等影响,“农村已呈破产现象”,“农民之穷困,农村经济之死滞,已达极点”。察哈尔的情形“完全与绥远一样”。据《赈务月刊》所报道:“察省……四年以来,灾荒迭告,富庶迁徙,十室九空。”在察哈尔阳原县,全县自耕农,在灾荒和苛捐杂税等压力下,至今仅占“十之一、二”。至于青海农村,“苛细杂税之名目奇多甚难枚举,终年所得,不足纳供”,“奇重灾情,普及全省”。在宁夏,“农村经济日见凋敝”,而在“农村经济破落的过程中,阶级的分化也一样逐渐的深刻”。

以上豫、冀、鲁、晋、陕、甘、绥、察、青、宁10省系黄河流域北方省份,其经济基础薄弱,在苛税和天灾夹击之下,农村经济破败是极其明显的。农村破败的情况,即便是国民政府官方也不回避,被称为当时模范省山西省的最高长官阎锡山也不得不承认:“年来山西农村经济,整个破产,自耕农沦为半自耕农,半自耕农沦为佃农雇农,以致十村九困,十家九穷。”阎锡山虽然只是对山西一省的评价,但上述各省农村经济极其恶化的事实,也从一个侧面印证了阎锡山所言非虚。

(二)富庶的长江流域农村迅速衰败

我们再看灾荒与苛政交逼之下长江流域的农村经济状况。自中国经济重心在宋代南移后,长江流域就成了中国最富庶的区域,然而自20世纪20年代末到30年代中期,该区域农村经济也处于迅速衰败的过程之中。

先看江浙一带。根据冯紫岗等人1935年对浙江嘉兴农村经济的调查,“农家贫困、农村破产”,“农民只有在远低于水平线下的生活度日”。何廉1936年在一次给蒋介石汇报经济看法时,就提到“浙江的农业贫困问题十分严重”。行政院农村复兴委员会的调查也表明,由于赋税、灾荒和世界经济危机等打击,“五六年之间,浙江从极富庶的阶段,一降而现出极度的衰落情形”。由此可见浙江农村经济衰败的事实。原为富庶之乡的江苏,其破败程度也是如此。在苏南的苏、锡、武、常、昆一带,“即使幸而为富庶县分(份)的农民,其所负赋税之重,也足使他们难以维持生活”。在苏北盐城,“因连年迫于天灾、匪祸,农村经济,拮据异常”。

除江浙两省外,长江流域其他省份的农村同样经历了类似的过程。在安徽,“年来农村崩溃,民不聊生”。宁国县“中小农户,常苦入不敷出”,“全县盈余农户仅占百分之五”,“亏空农户占百分之八十”。江西农村破败,同样十分严重,举两则史料说明。一则是《申报》1930年5月26日的报道:“江西原为产米之区,不谓今年米谷之荒,为向来所未有……流离饿莩,触目皆是……临川前因饥民觅食不得,将全城米店百余家,抢掠一空。”另一则是《申报》1935年6月15日对赣东情形的报道:“最为富庶之赣东……农民多放下禾镰,无米为炊……平均农民有谷吃者,不及十之二三。榆树叶、观音土、苦菜根、野生毛菜、野草根之类,为贫民和糠之唯一食料,惨不堪言。”最富庶之赣东尚且如此,可知江西其他地方贫困则更为严重。在湖北,“各县灾患频仍,民生穷蹙”,“连接荒歉,用度不敷,卖田之风,日渐盛行”。农村经济衰落,农民不得不靠卖田度日。湖南农村经济情况,“较之江浙,只有更加严重……因农村破产所造成的惨剧,如绝粮,自杀,饿毙,以草根树皮观音土充饥,贩卖人口,抢米,吃大户,铤而走险等等,是普遍地在湖南各县发生了”。“现在湖南全省人民,至少有80%以上的人口,完全沉沦在饥饿线以下”。与湖南相邻的四川,“农村经济,已至穷途,自中产以下,已多无法生活,除死亡流离外,其现存者,亦不过勉力挣扎”。湖南与四川相邻,两省农村衰败的普遍与严重状况也大致相同。

可以看出,以上长江流域7省农村的状况,其破败程度并不亚于黄河流域各省。一向富庶的长江流域的农村本来有很好的基础,但这一时期也同样处于“农民生计更濒绝境”、“普遍之日趋贫穷”的境地。虽然有西方经济冲击的因素,但国民政府过度的苛捐杂税榨取和连年的灾荒,无疑是其重要原因之一。

(三)经济条件优越的华南地区农村日趋萧条和破败

最后我们看看各种压力交迫之下华南各省农村的经济状况。近代以来,由于和海外联系的密切,华南地区实为中国新兴的富庶之区。然而,这一时期的华南农村经济在天灾人祸交逼之下,也遭到严重的打击,经济十分萧条,形势不断恶化。

在广东,顺德容奇“自蚕桑失败,以致衣食无着者甚众。即就日常所见,马路上行乞之儿童、老弱妇女,为数不少”;在澄海县北湾的农村,根据1934年的调查,除了“按丁派款,农民骤加负担,加以前年晚造遭受蝗灾,去年早造又遭旱灾,真是有苦无处诉!”在广西,农民因“赋税之高,每户平均负担十七元,举凡促成农村崩溃之条件者,无不备具,是为崩溃之远因。余如天灾流行……更加紧崩溃之速度”;“近年农村经济破产,许多小地主都沦落为贫农,雇农成份一天一天增加”。可见广西虽有“模范省”之名,而实际上农村同样地陷入“经济破产”困境。福建“繁剧的农家捐税负担”,以及在“高利贷,重租,重赋以及苛捐什税交相榨取之下”,“农村中的失业游民,因此不断地大量的增加”。可见,福建农村破产情形,与广西、广东是相同的。在云南,根据当时的调查,“农村中资金枯竭异常”,贫民负债,地主亦有负债者,“可见农村经济枯竭之一般”。贵州与云南一样,“以其僻处西南一隅”,“农村之日见其破产与崩溃,可说较之内地各省,诚有过之无不及。然而当局的军阀政客们,不特视若无睹,且反而加紧的剥削,拼命的搜刮”。在海南的农村,也是如此,以乐会县离县城仅3公里、环境条件优越的石头村为例,这一时期是“荒凉凄惨的农村,鸠形鹄面的农民,令人心肠欲裂”,而且“这村的崩溃,正在继续着……虽然一村之灭,本不足惜,但是星星之火,足以燎原”。其实,不仅海南的农村破产如此,全华南的农村乃至全国的农村何尝不是如此。

通过以上梳理可知,无论是黄河流域的北方诸省,还是长江流域各省,抑或是华南地区各省,农村经济都陷入破败之列。而夏秋两季农作物连年歉收,6成稍多的收成,也充分佐证了这一事实。以1931—1936年各省主要夏季作物收成情况为例:1931年,9种主要农作物中收成最高的糯稻为69%,最低的大豆和棉花为56%,平均收成为62.56%;1932年,9种主要农作物中收成最高的籼粳稻和糯稻为77%,最低的棉花为58%,平均收成为67.56%;1933年,12种主要农作物中收成最高的籼粳稻为71%,最低的糜子为57%,平均收成为64.50%;1934年,12种主要农作物中收成最高的甘薯为65%,最低的糯稻和棉花为55%,平均收成为59.17%;1935年,12种主要农作物中收成最高的籼粳稻为70%,最低的大豆为51%,平均收成为61.50%;1936年,12种主要农作物中收成最高的籼粳稻、糯稻和高粱均为71%,最低的甘薯和芝麻均为60%,平均收成为64.50%。在此情况下,如南京国民政府全国土地委员会的调查统计所言,全国农户“收支有余者不及总户数四分之一,而收不敷出者反逾三分之一……大多数农家皆陷于经济困难之中”。因而“中国农业危机日益深化,农村破产的景象更形惨烈”。

以上研究比较全面地展现了南京国民政府全面抗战前十年农村衰败和农民极端贫困的历史事实。

(一)农村哪里有“黄金十年”

对于南京国民政府全面抗战前十年的历史,曾有“黄金十年”之说。这一说法与史实严重不符,显然不成立。当时中国是一个以农业为主体的国家,在整个国民经济中农业经济占绝对比重,工业产值仅占10%左右。即便如有的学者所论,南京国民政府通过制度与立法保障以及国家资本主义政策,激活了“要素市场、产品市场”,引导“新兴工商产业发展和传统农业振兴”,但通过上述研究可以看出,这一时期农业经济普遍衰败是不争的事实。既然在整个国民经济中占绝对比重的农村经济如此衰败、危机重重,那么,这十年经济发展又有哪条“黄金”之路可走?因此,所谓的“黄金十年”之说,既缺乏史实上的支撑,也无严谨的论证、周密的理论和逻辑体系,只是一种空泛的认识。

对于这一时期农村经济衰败的严酷社会现实,时人多有评论。即使对这一时期经济“停滞说”持批评意见、曾在国民政府任职的杨格,也拿不出这一时期农业发展的确实证据,而不得不承认“作为经济中主要部门的农业,在战前十年的大部分时间内确实是比较缓慢的”,并认为“停滞论”的观点“并非全无理由”。

南京国民政府当局对这一问题亦无法回避。1931年,孔祥熙在向国民党中央执行委员会政治会议的提案中,就提出了“农村危机”问题。1932年,内政部为第二次会议通过的救济农村提案给实业部所写的咨文中,明确提出了“农村经济破产”问题。1933年,行政院在抄发修正农村复兴委员会章程的训令中,进一步提出了“农村经济加速崩溃”的观点。1935年,太原绥靖主任阎锡山与山西省政府主席徐永昌在给行政院关于先行试办土地村公有制的呈文中,提出了“年来山西农村经济整个破产”问题。1936年,国民党要人萧铮、叶秀峰分别在向国民党第五次全国代表大会提交的关于土地政策案和从事垦殖事业案中,提出了“我国农村凋敝”和“近来农业经济衰落”问题。1937年,土地委员会分别在“全国农村地价状况的调查报告”和“关于农家经济贫困状况与土地金融情况的调查报告”中,提出了“乡村凋敝”和“近年农村凋敝”问题。这些表述,在南京国民政府不同部门的提案或报告中并非偶尔出现,而是从1931年到1937年一直再三强调,说明他们不仅对农村经济衰退这一事实充分了解与承认,也表明他们一直未能解决这一问题。

因此,在全面抗战前十年,即便个别地区没有受灾、经济有所发展,但农村经济的整体衰败,无论在民间还是在官方都是公认的事实,是无可置疑的,农村经济发展所谓的“黄金十年”根本就不存在。

(二)农民被“逼上梁山”,走上“革命之路”

在这十年,由于苛捐杂税和连年灾荒,与农村经济的整体衰败相伴而生的是广大贫民被迫失去生存和生产的能力。在天灾逼迫之下,农民“不得不驼着重利借钱换米”,挣扎在死亡线上。而国民党自执政之后,“对于土地问题,亦无若何贡献,反之田赋附加税繁重,清丈费亦为附加税之一,徒然巧立名目”。“苛捐杂税是中国农民的一道摧(催)命符”,“更使农民的生活走上山穷水尽的地步”。苛政之“人祸”与自然之“天灾”交织相迫,广大贫民陷入了求生无望、“坐而待毙”的绝境,只有铤而走险,选择了“流亡之路”与“骚动之路”,并在中共正确政策的引导下最后走上“革命之路”。

那么,农民的“流亡之路”、“骚动之路”与“革命之路”有着怎样的关系呢?

一方面,“没有革命形势,就不可能发生革命”。没有“流亡之路”与“骚动之路”,农民不可能走上“革命之路”;而农民之所以走上“革命之路”,恰恰是因为他们普遍陷入了“山穷水尽”乃至“地狱”般的绝望状态。中国是一个有着悠久农耕文化传统的国家,农业经济一直占据着主导地位。这一时期,农业生产依然“占全国生产额百分之八十以上。就是农民人口,也在十分之七八以上”;农民平常也总是逆来顺受,“任凭贪官污吏,土豪劣绅,军人,及其他阶级向他们剥削,他们总是好说话”。但是,当“饥饿超过枪杀的恐惧时,农民起义便发生了”。在当时的中国,“天灾与人祸交迫”,农民已经“成为饥寒线上的哀鸿”,农村“成为人间的地狱”。“官逼民反”,广大贫民正是在这种求生不得、求死无门的如“地狱”般的生活压力下,才铤而走险选择了“流亡之路”与“骚动之路”,从而引发大规模民变。“被压迫阶级的贫困和苦难超乎寻常地加剧”,是革命发生的一个重要特征。应该说,也正是这一时期农村严酷的现实孕育了客观的革命形势,陷于生活绝望状况下的贫困农民才有可能走上“革命之路”。

另一方面,农民从“流亡之路”、“骚动之路”到“革命之路”,并不是一个自觉的过程,必须有正确的政策引导、政治上的严格训练,他们才能走上“反对剥削”的“革命之路”。中共领导的革命,与中国历史上的任何造反与改朝换代不同,它是一种有明确的政治理想、政治纲领、历史使命和时代任务的新型革命。对于当时农村的严酷现实和农民被“逼上梁山”的生存困境,中共有着充分的认识和自觉:“占人口最大多数的农民,大部分都在地主阶级惨酷剥削之下”,“目前党在农村中主要的任务是领导广大农民群众反军阀地主豪绅的斗争,以澈(彻)底完成土地革命”。基于对客观形势的正确认识,中共在“主观”上进行了各种必要的“动员”与“领导”工作,使广大农民走上了“革命之路”,这也是农民自身的“解放之路”。因此,中共领导的井冈山武装革命的“星星之火”,才得以迅速成为“燎原”之势,形成了轰轰烈烈的中共领导的以农民为主体的长期革命战争。

转载自微信公众号:中国学派,2018年12月28日,文章来源:《中国社会科学》2018年第7期