作者简介:赵世瑜,北京大学历史学系教授,博士生导师,民俗学博士。

文章来源:《图像如何证史:一幅石刻画所见清代西南的历史与历史记忆》,载《在空间中理解时间》,北京大学出版社。

摘要:

图像作为历史证据的重要性,早已成为当今学界的共识。但在研究中,该如何从“历史学”的角度、以“历史学”的方式使用图像材料,则仍是一个在理论上、方法上,都有待探索的话题。赵世瑜教授在《图像如何证史》一文中,以云南楚雄的一幅彩绘石刻为例,揭示了它所反映的区域社会的历史,发掘图像背后所蕴含的历史意义,堪称一次“图像证史”的示范课。

在云南楚雄大姚县石羊镇文庙的明伦堂里,保存着一幅由六块大理石拼合而成的彩绘石刻。整个石刻约有8平方米,其上绘有人物88位,还包括远山近水、楼台亭阁、车船马匹、花卉器具等等,内容繁复却层叠有序。特别重要的是,这幅石刻画中描绘了清初与本地、甚至与整个云南地区都密切相关的几个故事,使我们对绘于道光二十一年(1841)的这幅石刻产生了浓厚的兴趣:在东南沿海爆发了鸦片战争的次年,在中国西南的一个小镇上,究竟人们在想些什么?

一、“封氏节井”石刻的故事

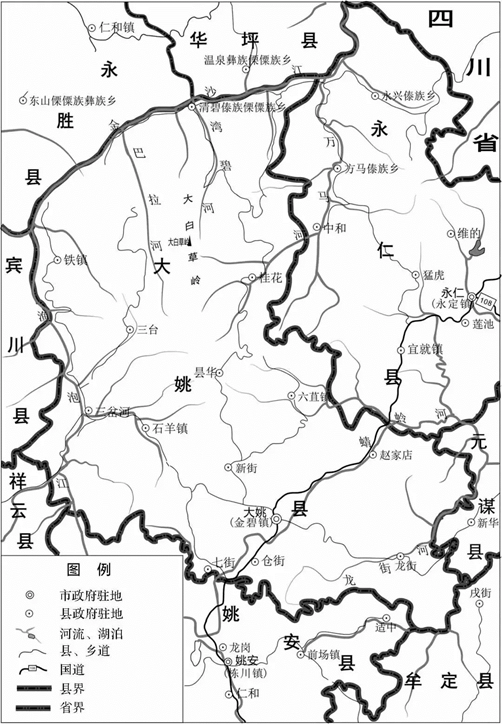

大姚是云南楚雄彝族自治州的一个属县,离四川省界相距很近,而楚雄则被称为“省垣门户”、“迤西咽喉”。之所以如此说,在于它处在历史上作为行政中心的昆明和作为传统文化中心的大理之间的重要地理位置。大姚在今楚雄市西北,而石羊镇又在今大姚县城的西北,位置实际上在大姚的中心地带。清代在这里设白盐井提举司,故又称白盐井。到民国时又在这里设立盐丰县,直至1958年才被裁撤,并入大姚县。

因石羊至少从明初开始就是国家在云南收取盐税的重地,所以与其地处边陲、多族群杂居的大环境不同。在该镇主要进出通道的大南关上,建有关帝庙;在相对的大北关上,建有真武庙,一切符合国家礼制的格局。此外,在本文开始时提到的文庙,地方文献记载是明朝洪熙年间(1425)的旧物,万历三十七年(1609)经历一次重修,到清康熙三年(1664)后多次大规模重修。该文庙是否建于明洪熙年间,已没有直接的证据,但根据明朝的礼制,文庙或者学宫至少也是修建于县城及以上城市,因此在石羊镇建造文庙也实属“异数”。

但是,目前存放在文庙中的这幅被称为“封氏节井”的石刻画却并非这里的原物。由于它被置于文庙,以致曾经被人以一种“宏大叙事”加以误读,即被解释为这种对忠孝节义的道德宣传,表现了明清时期以儒学为主导的汉人文化向边疆民族地区的扩张。经过了解,人们又发现这幅石刻原本置于石羊的威楚土主庙中,嵌于本主神龛背后的墙上,是1962年才被移放到文庙中的,亦有说土主庙毁于“文革”期间,其时石刻移入文庙。既然知道它本属当地土主庙,自然就会把对这幅图像的解释置于土主神迹的框架中。

那么,这幅长4.1米、高2.2米的石刻上面究竟描绘了什么场面呢?在其上部,约占整幅石刻六分之一画面的是“洞庭不波,鹾使欣逢利济”的故事,说的是清雍正二年(1724)李卫来滇赴任,其官船行至洞庭湖遇难、幸有石羊土主显圣;其余画面则描绘了“黎武坡前现旌旗以示异”和“森罗殿上挂佩剑而难欺”的内容,讲述明末清初张献忠部将孙可望进军云南,其部将张虎兵屯石羊前杀死白盐井武举人席上珍,欲娶席妻封氏为妾,封氏为保贞节而投井自尽的故事。由此我们知道,无论其中如何彰显当地土主七星神的灵异,终归传递的是清代中叶当地一个特定的人群对清初历史的记忆。

一二百年过去,物是人非。石刻画上的场景只能是现实的反映。石刻上描绘张虎进入石羊途经的石羊大南关,旧额为“石羊锁钥”,到康熙中叶以后被盐课提举郑山改为“石羊天府”。石刻画上刻写的“石羊鹾郡”,是乾隆初由提举刘邦瑞再改的,因此石刻画上所表现的当地景物应是道光时人们所看到的“新貌”,而非故事背景那个时代的原状。只有画上的两则故事与曾经发生过的历史有着联系。从画上所描绘的张虎军队的装束上看,清中叶的人们已对清初史事恍若隔世,头盔两旁的长长的野雉翎说明,那些事情已经与舞台上的戏曲故事差不多了。

我们仔细观察这幅图画,接下来的问题就益发有意思了。图画的右上部画的是李卫过洞庭遇风浪的故事,洞庭湖远在湖南,与楚雄的大姚相距遥远,本来与本地毫无干系,石羊当地的土主不过是地方性神祇,如何“捞过界”,跑到洞庭湖去显圣?但恰恰是这个虚构的、又似乎与地方生活无关的故事被置于图画的上部,显示出它非同一般的地位。这到底是为什么呢?

在我们的田野经验中,对这样的情景总是能够理解的。比如在华南的村落寺庙中,位置坐在正中的神像往往是代表了某种正统、或者覆盖空间较大的神祇,而地方性的土神往往被置于下端,甚至摆放在角落,形体也往往较小,但却是村民们最为亲近和尊崇的神祇。在我所见华北的以祈雨为主题的寺庙壁画中,上部也有风伯雨师等许多神祇,而把生活中百姓求雨的仪式活动画在下方。而我们讨论的这幅石刻右下侧镌有“封氏节井”四字,说明这幅石刻的主题是描绘石羊本地封氏死节的情节,因此是以图画下部的内容为主体的。所谓封氏节井的故事,指的是清初孙可望入滇时遣部将张虎袭石羊,当地武举席上珍率兵抵御被杀,张虎见席妻封氏美貌,欲收娶之,封氏为保贞节而投井。从表面上看,这不过是在宣扬女性的节烈。如果仅此而已,那么说它显示了儒家文化或者中原意识形态向西南边陲扩展,渗透到了彝人族群,也没有什么大错。但是这个故事的背后竟会如此简单吗?

在我看来,如果我们将这幅石刻画视为一个历史文本,那么这个文本可能暗含着多重复杂的关系:一重是南明势力与本地势力的关系,一重是贞节故事,第三重是这个故事与土主的关系。除了文本本身以外,我们还要追问它的历史语境:为什么到19世纪中叶,有人要用图像的形式去追记发生在200年前的这一事件?为什么这个图像的设计者要用18世纪初李卫来滇遇到危险的故事,来配合这个贞节故事的主题?

二、夫妻忠节与清初云南史事

“封氏节井”的故事之所以可以被视为一种历史文本,在于此事于史有据。不过,关于席上珍和封氏的生平事迹,清雍正《白盐井志》的记载令人匪夷所思,时间却被安排在了明朝成化年间,张虎也没有被写明是孙可望的部将。在席上珍的后面,排列的都是明代的人物,说明编写这部分内容的作者是把他作为明代人物的。而且,成化年间并没有乙酉,倒是有己丑年(成化五年,1469),显然雍正版志书的作者对此事颇为迷惑。如果张虎确为孙可望部将,方志作者为何不敢明白指斥呢?一种可能性就是顺治末康熙初清军征服云南后,原孙可望或大西军余部将领降清,成为清廷的地方官员。譬如原孙可望的帐下总兵史文,当时曾为“钦命总理云兴通省盐政税务总镇”,降清后仍在这里担任负责盐务的官员。

对此莫名其妙的“己丑”纪年,晚近还有一种解释,即以为因云南地处偏远,所以并未及时“奉正朔”。究竟是因为以前的方志作者弄不清王朝更迭,还是有什么难言之隐,到清末之时才时过境迁,我们不得而知。不过到了乾隆《白盐井志》这个版本,对席上珍及妻封氏事迹的记载就大致与时代背景相合了,并且主人公席上珍还被被写入《明史》。

此外,约略同时或稍后的李天根《爝火录》卷17、凌雪《南天痕》卷17、徐鼒《小腆纪传》卷51等书,对此事的记载都大同小异。其中《南天痕》的记述增加了许多戏剧性的细节:“席上珍……因出家财,募壮士二万人,与姚州知州何思率以乘贼。……上珍及思被执,可望欲降之。上珍厉声曰:我大明忠臣,岂屈于贼耶?骂不绝。贼纫其口,犹骂。可望怒,剥其皮;从踵至顶,其声隐隐也。”可见在乾嘉之后塑造明清之际忠节人物的浪潮中,白井席上珍的故事也成为重要的组成部分。

以上丈夫忠孝而妻子节义故事的大背景,就是明清易代。明崇祯十七年或清顺治元年,明朝灭亡,清军入关并迁都北京。大约与清廷迁都同时,张献忠的大西军入川,在成都建立了政权。对于许多地方势力而言,这时可谓“不明不清”的时期。1645年秋云南武定土司吾必奎起事,声称“已无朱皇帝,安有沐国公?”就是这一时代特点的说明。此人举事后,一举攻下本文论及之大姚、定远、姚安一带。明朝世守云南之沐天波联络各地土司平定吾必奎之乱后,参与平叛的蒙自土司沙定洲滞留昆明,于次年岁末起兵,迫使沐天波慌忙逃往楚雄。这一是说明明朝云南各地土司在政局稳定时对朝廷表示顺服,至动乱时则有实力野心者可趁乱而起,具有较强的独立性和不稳定性,二是这两次土司动乱,都迅速波及楚雄一带地区,特别是沐天波逃到楚雄后,云南东部都为沙定洲控制,说明这里的盐税收入可以作为立足的财政基础,同时由于这里长期有明代官署控制,外来人口也较多,不会被轻易裹挟到土司的起事之中。

1647年初,张献忠在西充为清军射杀,此后大西军余部在孙可望等率领下由黔入滇。由于石屏土司龙在田与张献忠部早就非常熟识,此时又站在沙定洲的对立面,希望大西军能入滇施以援手。撰于康熙年间的《滇考》记载:“龙在田使人告变,且劝其至滇。”大西军入滇后,先将沙定洲逐出昆明,又进逼楚雄,迫使沐天波的势力与其合作,并与其一起回到昆明。就是在孙可望顺治四年八月进攻大理、楚雄的过程中,“姚安举人席上珍拒贼,见执至省,被磔甚惨。”顺治五年秋,沙定洲之乱被大西军平定,至此,由于王朝更迭所导致的云南政局的纷乱局面,以大西军、沐天波势力及当地土司力量的暂时合作而告一段落,席上珍事件成为这个纷乱局面中的一个小小的插曲。

这个夫妻忠节的故事及其背景大体如此,而且不断被后人提起。即使是在石刻画绘制之后的咸丰六年,当地还“建六角础石亭于井上,悉镌井人士之诗词。经兵燹数十次,此亭岿然犹存。”不过,在日后石羊土主庙石刻所反映的地方历史记忆中,席上珍事件并不重要,从表面上看,他的妻子封氏的尽节才是图像的主题之一。事实上,在石刻画上除了出现节井和“封氏节井”四字以外,既没有封氏的形象出现,也没有她投井前后的故事场面,有的只是张虎和他的手下如何面对土主。值得一提的是,由于画面的右下角的“封氏节井”四字,使今人误以为这是整幅石刻的标题,因之命名其为“封氏节井”石刻,殊不知这幅石刻在许多具体场景都有标志性的文字提示,此四字不过是画在旁边的井的说明而已。说的绝对一点,尽管这对夫妻的忠节故事颇为感人,亦颇富戏剧性,但整个画面与这个故事没有太多关系。

对于本文来说,席上珍与封氏事件——或者说的更准确些——张虎事件的历史氛围向我们展示了楚雄、大姚地区的重要性,无论是土司、沐天波,还是孙可望,都对这一地区异常重视。这不仅是因为它地处昆明到大理的交通要冲,而且是因为这里的井盐。

三、土主、李卫、文庙与盐

“封氏节井”石刻的主要内容都涉及张虎。

张虎确是孙可望手下的心腹骁将。在孙可望征楚雄的过程中,张虎随行是可能的,但是否有逼嫁封氏的事,除了地方志以外就缺乏其他佐证了。

如果说逼嫁封氏的故事赋予张虎及其代表的大西军余部一种完全负面的强盗形象,乾隆《白盐井志》的另一部分记录了张虎与土主的关系,则展示了张虎的另一面,这就是石刻画中的“黎武坡前现旌旗以示异”部分。在这段故事中,张虎敬神止杀,但故事首先是为了彰显土主的神迹。需要注意的是,土主“七星冠带”,以致被称为“七星土主”,这并不是随意的文字修饰。石羊这里有“共计七井,如观音、小石、旧井、乔井、界井、灰井、尾井,状若七星,形如棋布。”于是我们明白,石羊或者白盐井的土主建构实与这里的井盐业生产有直接的关系。

根据石刻的画面,我们应该可以大致知道道光时土主庙的面貌。按前引《白盐井志》的记载,张虎挂剑的故事发生在土主庙,但石刻的画面上却显示为森罗殿。图像的右下方有一大门,门前有二石狮,门口立二人呈作揖状,分别为明人装束,应该是张虎的部下。大门两旁的对联是:“一方资保障,千古仰威灵。”横批为:“昭格乾坤。”由于本地土主又称“威灵土主”,因此这应是土主庙大门。门内有一院落,站立持刀枪者10人,多头配雉翎,中间有一人背扎旗靠,应是后人以戏装想象南明军队的衣饰。其前面神而跪者着红色文官服,头戴双翅文官帽,不知这二人谁为张虎。前面的大殿应为森罗殿,因为殿两旁有两副对联,靠外的对联是:“天知地知神知鬼知何谓爽知,阴报阳报迟报速报终须有报。”横批是:“来了么。”靠里的对联是:“正直代天宣化,慈祥为国救民。”但中间的神像手持宝剑,两旁有侍童,下面两旁有文官装扮者各一。不知该神是土主还是阎王,也许是土主庙中建有阎罗殿。总的来说,石刻印证了地方志中张虎拜谒土主庙的记载。

在石刻土主庙的右下角有井,旁书“封氏节井”四字,这也符合今人对土主庙及节井的回忆。但张虎、土主和井所揭示的,首先并不是一个女性的忠节故事,而是这里的井盐的重要性。

白井这个地方至少从明初开始,就成为朝廷控制少数族群的一个要冲。在明初,安宁井和黑盐井都确定了每月盐课,而“白盐井之地,其人号生蛮,未易拘以盐额,宜设正副提举二人,听从其便。”到万历时,盐课提举司提举江丞默在《重建文庙碑记》中还认为这里是“猡夷杂聚之乡”,也指出在县城以下本是不设文庙的。这样,原来在老君庙和土主庙之间的是否真是文庙,也未可知。无论如何,这里有文庙,应该与这里是重要的井盐产地有直接关系,否则也不会请这位盐课提举来主持修建文庙之事,并在落成时为其撰写碑文。其实也不仅是文庙,土主庙的修建,也不完全是民间行为,同样由盐课提举主持。

明崇祯十五年(1643)已经临近了明朝的末日,但石羊这里也许对此巨变尚浑然不觉。在这一年的《重修石羊儒学记》中,便清楚地表明了这里的教化于盐业的关系。此地文庙的历次重修扩建都是当地盐政官员的主持下进行的。

石刻图像的上半部分讲述的是李卫在洞庭湖遇到风浪,经过祈祷,石羊土主显灵后风平浪静。图中绘一官船,上有四人,均带清朝顶戴,船边两人持桨操舟,船内一人和船边一人跪做祈祷状,船头一人站立做祈祷状,应即为李卫。前方天空中有一人持剑,骑神兽,应为土主。洞庭湖在湖南北部,湖南是自北方前往云贵的必经之地,而在本地关于产盐的传说中,又是洞庭龙女在石羊牧羊,因为羊群特别喜爱带有咸味的青草,所以发现盐源。建立了洞庭湖与石羊的联系。在乾隆《白盐井志》记载了与石刻图像完全一致的土主显灵故事:

又雍正二年盐道李卫来巡,亦见有神冠服来迎,问知为土主。次日入庙谒焉。

李卫是雍正皇帝潜邸私人,他于雍正即位初授云南驿盐道,雍正元年管理铜矿,二年即升任云南布政使。其时雍正皇帝正着手大力整顿盐政,“升云南驿盐道李卫为云南布政司布政使,仍监理盐务”,可见云南盐税对于国家财政的重要性。李卫在滇一年,即调任浙江巡抚,但在云南整顿盐务的工作,还是初见成效。后来云贵总督鄂尔泰上书称:“且矿厂盐井,出产颇多,何至不如江南一府。计每年协饷,共需数十万两,为百年计,窃有隐忧。臣查云南盐课,实李卫之功,虽尚有疏漏,实力有不能。”鄂尔泰认为之所以问题颇多,就在于“云南土官,多半强豪”,所以要解决税收问题,就要做好改土归流的工作。了解了这个背景,就知道白盐井这个地方为什么出现了土主洞庭湖显灵救李卫的故事。

历史学家看待图像,并不会忘记他们从文字资料的使用中总结出来的方法,那就是把它视为一个“层累地制造出来的”文本,也即一个有“历史”的文本。顾颉刚所谓“层累地制造出来的历史”,实际上是“层累地制造出来的”历史文本。图像当然也不像表面上那样是一个共时性或一次性的产物。从以上的描述来看,这个道光二十一年的图像作品似乎在彰显国家的意识形态。李卫到云南,无疑会增加云南产盐地的负担,李卫的职责势必与土官强豪产生矛盾,为什么反会有土主显灵保佑他的故事?孙可望的军队无论是代表大西军余部还是代表南明永历政权,都是清廷的敌人,那个封氏不愿受辱,自沉于井,当然也属清廷表彰的对象。但这两种说法,都是对图像内容的一种解释。

这种解释是什么时候出现的呢?这是图像制造者想要表达的意义,还是后人的发明?假如这的确是道光年间的图像制造者的想法,这两个故事的的最初版本或本来面目是怎样的呢?或者说,它是否还存在一个本来面目?

按照时序,清顺治中期大西军余部和南明永历政权先后进入云贵,造成这里原有秩序的一大改变;康熙初清帝国对这里的接管并没有形成新的变局,新的变局出现在雍正。这便是这块石刻画所讲故事的真义。至于道光中叶这个东南沿海发生重大的、新的变化的时刻,西南一隅的地方社会又是怎样的一幅图景,则是另一个饶有兴味的话题。

四、从雍正到道光

在康熙二十年(1681)“三藩之乱”被平定之后,云南的社会秩序开始逐步重建。在吴三桂割据云南时期,这里的井盐生产受到很大影响,盐税收入大体皆入吴三桂的私囊。其逐渐恢复应从康熙后期始。

《在空间中理解时间》《狂欢与日常》《小历史与大历史》

赵世瑜 著

雍正时期对盐政的整顿究竟对石羊社会产生了哪些影响?如果李卫在雍正初年真地到过石羊,雍正《白盐井志》不会没有记载。但是,还是存在李卫来过石羊的传说的:

张仲樾,雍正间国学也。性温厚,饶智识,充当总理。适盐督道李卫临井,以薪缺滷淡,欲填封井口。井人争之不能得,仲樾谬持盏酌滷以进,暗投盐面其中,李味之甚咸,遂释填封之意。

这个故事多半出于杜撰,李卫的整顿是要增加盐的产量,怎么会轻易封井?何况这样的官员怎么会被轻易向酒杯里投放异物?但即使李卫没有来过石羊,他来滇之后的举措也与石羊发生了关系,而这正是这个故事背后的隐喻。李卫在任期间,盐井的数量与盐课的数额均有增加,他还确认了凡与盐务有关的事情,不必由府县转呈;但逃盗命案需要上达刑部的,还应由知府具详,捐输的粮食也应运到府县地方的官仓中贮藏。盐课提举与知府之间往来文书和相见礼仪,等同于同知和通判等行政管辖原则。基本厘清了地方与盐政部门之间的关系,而且是以有利于白盐井的结局而告一段落。

白井所获得的利益还不止于此。“本朝顺治十六年仍裁学职归府,雍正二年复设教职,移大姚训导驻井,设学额八名,拨府三名”,这对于本地人的仕进有很大的好处。

至此,石羊文庙石刻画上部描绘李卫的故事便有了大致的答案。

到雍正以后,特别到了乾嘉时期,石羊进入了最鼎盛的阶段。盐官和地方士绅对本镇的公共事业、如修庙、修桥、维持慈善机构等等全面介入,在科举上也不断出现举人和进士。政策的变化刺激了石羊的社会变化,嘉道间这里的士绅和商人也变得更加活跃。

到此,我们也大体清楚了为什么道光二十一年时“五井灶商”捐资制作“封氏节井”石刻的背景。但仍然存在两个问题:第一,这些灶商在这个时候向土主庙捐献这幅石刻画的动机是什么?第二,为什么这些灶商选择了这样两则故事作为石刻画的内容?

现有材料不足以让我们得出明确的结论,我们只能做一点假设。首先,石羊全镇神庙,均由各井公管,往往由灶长负责,祭祀事务由土主会、文昌会等祭祀组织管理。他们获取经费的方法,往往是获得一些田产或房产,作为香火田或香火房;或者是得到一些捐款购买田产或房产,所获租银作为祭祀活动的经费。道光二十一年六月,曾在山西太谷做过知县的甘岳捐出银两,分别给了圣母祠、文昌宫和土主庙。给土主庙的部分主要用于赎回原来的庙产八间铺面房,租银用于每年六月六的土主会。以前“灶友因循观望,致使数十年未得清晰”。此后则“一举而三善备焉”。也许此石刻画之制作与土主庙管理的这次整顿有关。

其次,灶商的选择除了此两事具有本地的象征意义以外,更重要的是他们的来源地与席上珍有点关联:

万寿宫,旧名萧公祠,即前明席忠烈公故居。席公无嗣,提举胡世英易为此祠。康熙庚午年,江右客民并康公祠捐建,又新铸大钟。奉宪札不得悬挂击动,以滷出于龙神,龙畏铜铁之声故也。

由于席上珍并无子嗣,所以他的故居就被盐课提举改建成萧公祠。萧公和晏公都是鄱阳湖水神,自明洪武初得到封赐,遍布大江南北,也成为江西商人的会馆所在。康熙庚午即康熙二十九年,在石羊的江西盐商又将其改建为万寿宫。万寿宫或称铁柱宫,奉祀许旌阳,也是江西商人会馆的别称。“滇南多楚俗,而大姚俗近江右”,“江右”即指江西。江西人到这里的时间很早,“其在元明,汉人十之三,种人十之六,客民居其一焉。所谓客民,近城则江右为多;□□□闽粤为多。”由于石羊江西会馆是在席上珍故居的基础上改建的,而且,由于井盐产销政策的改变极大地有利于江西盐商的发展,如果这幅石刻画是以江西盐商为主的灶商捐制的,他们在画上描绘这个故事,就一点也不令人奇怪了。本来与盐没有丝毫关系、彷佛只是一个忠烈故事的封氏节井内容,依然与盐有着直接的关联。

与此事相对应,咸丰三年,有佚名作者写了《明孝廉席忠烈公传》,颂扬席上珍的事迹。作者在文末感慨,“然威楚已有杨公专祀,而羊城犹未立席公庙者,岂有待而然欤?公之英魂灵气无往不在,固不系乎祠之有无;然人之向往而兴起者,非祠则无以致其敬。是所望于后之君子搆其堂而奠焉。”似乎表示了一种不满情绪。于是,咸丰六年一批士绅在土主庙里建造了一座节井亭,不知是否这里的士绅所做出的集体反应。光绪续修县志中收有数十首以“封氏节井”为题的诗作,大多是刻写在这个井亭上的。

五、图像如何证史

对图像的关注并非从当下始。彼得·伯克的《图像证史》一书便追溯了图像(images)作为历史证据的悠久历史。在这本书中,彼得·伯克用了丰富的例子说明了图像在历史研究,特别是在物质文化史、生活史、身体史等领域扮演的重要角色,这种角色几乎是文字史料所无法替代的。同时,他也指出了图像作为历史证据的局限性,概括了图像作为历史证据的5点特性。但就该书而论,伯克所举出的例子主要是一些著名的画作(当然我知道这不能代表伯克的观点,或许这是为了让读者更容易理解和接受),以及利用这些作品所做的研究,如果与文字史料相对应,这些画作可以等同于“二十四史”、《资治通鉴》或其他著名学者所写的史书。在中国,这类画作可以有《步辇图》《韩熙载夜宴图》《村童闹学图》或者《姑苏繁华图》,甚至很有人类学“他者”眼光的《番社采风图》等等。所有这些,都可以被重新重视起来,加以伯克式的研究。

《图像证史》

彼得·伯克 著

本文所要探讨的显然不是这种伯克式的图像证史,也并不试图通过这些图像了解某一时代的一般性文化特征或社会风貌。问题在于伯克所举例子中多数属于艺术史的探讨(approach of art history),而不是历史的探讨。在这方面我们有个很好的例子,那就是巫鸿的《武梁祠》。关于本书已有很多讨论,主要侧重于凸显作者突破传统艺术史的研究方法,采用了历史学的路径。但由于该书意在通过对武梁祠画像的研究,揭示汉代人的宇宙观、信仰世界和历史观,因此,这虽然突破了传统的艺术史,却还是局限于传统的思想史。或者,对于艺术史研究来说,图像的意义已不仅在于图像本身,而在于图像背后的汉代人的观念;而对于思想史研究来说,图像的意义在于为理解特定时代的一般观念提供了新的“思想史资料”。但对于社会史研究或区域社会史研究来说,我们还是不清楚东汉的嘉祥是怎样一个地方(比如说,我们现在大致知道明清时期嘉祥地区的情况,那里邻近山东曹州、河北大名与河南彰德、卫辉的交界处,在明代是卫所军户与民户交错、在明末清初是盗匪频出的地方),我们也不清楚建造武梁祠的武氏家族与嘉祥的关系,不清楚墓地“祠堂”的建立在当时的宗法制度中扮演什么角色。换句话说,自宋代以来学者之所以重视武梁祠画像,主要在于其艺术性,而很少将其用作史料。巫鸿这样做了,但却局限于一种被放大和泛化了的思想史。

当然从不同的图像资料中所能看到的历史是非常不同的,这取决于该图像资料提供给我们的历史信息量,也取决于解读者的角度、方法与能力,同时还取决于能够配合解读的其他材料是否丰富。我们已经看到一些出色的研究,比如荣新江对隋唐粟特人墓葬石刻图像的分析,揭示了粟特人文化中的多元文化特质;林梅村对明代《蒙古山水地图》及同时期相关地图、绘画的研究,向我们展示了明初中国人对世界的认知。当然就前者而言,我们更希望知道这些粟特人在中原如何保持其祆教传统(不仅是死后);就后者而言,我们则更希望了解制作此青绿山水地图的苏州吴门画师究竟是些什么人,他们又如何获取当时域外的地理知识,以及由上述问题引发的一系列问题。

《武梁祠》

巫鸿 著

其实除了纯粹作为艺术品出现的绘画、书法、篆刻作品之外的大多数图像,都是“地方文献”的重要组成部分(这当然是取其广义),包括佛教造像,都与特定的供养人有关系;甚至包括宫廷艺术,如果我们把宫廷也视为一个“地方”(place),因为它也具有地方性或在地性(locality),那么功臣肖像可以放在一个权力格局中加以理解,而皇帝生活的展示(如郎世宁为乾隆皇帝所画的肖像等)也可以视为一种政治举措,选择什么主题或场景作为背景,必定服务于许多大历史的目的。问题在于,当我们试图将碑刻、族谱、契约文书、宗教科仪书放到区域历史脉络中去理解的时候,我们是否可以将共存于同一时空的图像从这一脉络中抹去呢?当我们试图询问上述地方文献是谁人、为何、何时、何地、如何制造出来的时候,我们是否也对共存于同一时空的图像询问同样的问题呢?

本文的研究集中于作于清道光二十一年、为显示土主威灵的石刻画。人们将其命名为“封氏节井”石刻,一方面在于人们误将画面上的这四字当做整幅石刻的标题,另一方面在于张虎来石羊之后造成封氏的悲剧已然脍炙人口。但是我们没有在石刻上看到这些忠烈行为的画面,因此它绝不是要在这里宣扬节孝,尽管我们在“咸同兵燹”之后,见到非常多宣扬妇女节孝的文字,并将封氏的故事当作她们的先驱。

画面的下半部只是表现张虎兵临石羊并为土主所震慑的场景,而画面的上半部则描绘了李卫被土主护佑的故事,在与石刻画的制作约略同时稍后,当地进士罗宪章也撰写了一篇《土主灵应记》,文中写到:“其庇佑之者,必忠臣孝子、义夫节妇之俦,为神所敬慕者可知也。”显然是把李卫视为正面人物的。这也应该是石刻制作者的态度。

我们已经知道这幅石刻画的捐献者是五井灶商,因此这幅图像所具有的其他文献所没有的价值,就在于它是这些灶商发出的唯一声音。地方志代表的是官府和士绅的声音,口头传统的背后可能是更大范围的民众,但灶商留给今人的材料却除此无它。这样,他们之所以选择这两个故事作为该画内容的原因,便几乎可以不言自明了:从表面上看是它们体现了土主的威灵,但更重要的是它们与盐的关系。无论王朝更迭,无论官军盗匪,他们前来石羊的目的都是盐。在这幅石刻画上,没有任何盐的痕迹。但对于作为石羊社会中坚力量的五井灶商来说,雍正初年李卫来滇对于石羊以后的盐业和社会发展具有标志性的作用,是石羊由乱而治——在画面上看就是从张虎的时代到李卫的时代——的关键。这个治世到了道光中臻于极盛,灶商的势力和影响也达到顶峰,这幅石刻画就是这样一个“历史性时刻”的产物。

与史前时代不同,当人们有能力用文字记事的时候,图像的功能是什么呢?仅仅是用于美观的雕饰吗?即使是,这些特定历史时期制造的雕饰传达了哪些历史信息呢?当然,除了这些“无意地”传递历史信息的图像之外,也存在“有意地”传递历史信息的图像,也就是有意利用图像的形式、而非文字的形式来记录或者表达自己的观念。为什么要用图像的形式呢?自然有其意图。因此既存在表达图像制造者、如画家、画匠、建筑师自身观念的图像,也存在表达命人制作图像者、如皇帝、和尚、供养人观念的图像,还存在同时表达上述二者观念以及他人观念的图像,等等,表明图像研究不仅是对客体的研究,更是对主体的研究。这似乎有点类似科技史研究中的“内史”和“外史”之分,但又很不同,历史研究者首先需要对付的是资料的制作者,然后需要对付资料本身,进而对付资料所涉及的一切外部情境。

当然,这类寺庙图像也有许多共有的或独有的鲜明特点,比如它的多义性、隐喻性、公共性等等。这幅石刻画被置于一个公共空间,这个公共空间又因不是国家正祀而极具地方性。灶商们究竟想用这种形式向本地的公众传递什么信息呢?同时,他们为什么要用图像这种形式来传递这种信息呢?我们不能确知问题的答案。原来的空间土主庙已经不存,当年同样重要的总龙祠、文昌宫、圣母祠等等,也已灰飞烟灭,我们缺少通过比较同类文本以探求答案的可能性。不过正如前述,比较肯定的是,这些灶商试图由他们自己来表明他们势力的壮大,以及造就其势力的一些重要的历史契机。

排版 | 刘善红

本公众号在编辑推送时将通过事先联系的方式获得授权,但由于联系渠道的限制,难免出现遗漏,如本公众号转载的作品涉及版权问题,请作者或出版物及时与后台联系。