黄克

“二十四史”及《清史稿》是贯通我中华民族五千年发展史的文化血脉,它经络分明,连绵不断,举世无双。整理它,修订它,也是历代史家义不容辞而又坚持不懈的责任。前贤明言,校书犹如扫落叶,从来不是一蹴而就的事。于是就出现了上个世纪70年代大规模整理之后,而今中华书局又要重新修订的事情。这自然是浩大的工程,不朽之盛事。我在闻之兴奋之余,不由得怀念起当年从事此项工作的几位老先生。

其实,那次校点工作早在50年代即已开始,“前四史”就是从50年代末陆续出版的,待后来又把专家集中起来校点其他各史。那时中华书局还在海淀区翠微路办公,特为专家们提供了丰富的资料、优渥的条件、周到的服务,因此工作亦颇有进展。只是因为“文革”狂潮的不期而至,人走了,单位散了,一切都戛然而止。直到1971年,校点工作奉命重新开始。中华书局为此重新开业,几位刚刚被摘下“反动学术权威”桂冠的专家才得以再度聚首,那已是劫后重逢的幸存者了。

当时的中华书局已搬至地处闹市的王府井大街,较之外界乱哄哄的“斗批改”来,这里却另是一番景象:群贤毕至,史家云集,鸿儒出入,学者往来,“两耳不闻窗外事”,竟一门子搞起业务来,真是好一个世外桃源,清凉世界!我恰于此时调来书局,因为不是搞历史的,更不曾学过古籍整理专业,所以无缘窥其堂奥;但低头不见抬头见,不时亲聆謦欬,和一些老先生也逐渐熟谂起来。其间,虽不见甚惊世骇俗之举,不闻甚振聋发聩之声,但耳闻目睹也有不少趣事,颇值一记。

要说学术人品,最为当时中华同仁所称道的,当推唐长孺先生。唐先生来自武汉大学,是治唐史的专家。他戴着一副深度近视镜,看书时得用手捧着,脸几乎要贴到书本上。一次见他患了感冒,流涕不止,一边鼻子吸着,一边手帕擦着,仍手不释卷,那情景十分感人。唐先生只身来京,全亏同行的陈仲安先生照料。每日清晨,师徒二人,一人拿一块湿抹布,从所住的五层递阶而下,一层一层地擦干净楼梯的扶手,为全楼做出表率。唐先生每月都从工资中拿出150元交纳党费,自己却捧着个小饭碗到食堂打饭。

“二十四史”及《清史稿》点校工作留影(左起:魏连科、唐长孺、白寿彝)

唐长孺先生负责校点的《周书》是出版发行的第一种。发售那天,王府井新华书店门前排起了长队。有的人买到手一看是记载西魏和北周历史的,又全系文言,看不懂,只好又去退。当年,只听说排队买《红旗》的笑话,却不知还有又买又退《周书》的趣闻。书荒一至于斯!平素略显呆木的唐先生听说此事,操着浓重的湖北乡音爽朗地开怀大笑,那笑声至今似乎还在耳边回响。

张政烺先生是史学界的名宿,“文革”前一直受聘为中华书局副总编辑。在校点工作中分工《金史》,倒不是因为他专工《金史》,而是因为他无史不通。曾经有过这样一个故事,林彪想了解中国的政变史,责令社科院历史所整理历代政变史料,所里诸公自然不明其所以。只得按史分人去爬梳材料,独问到政烺先生想搞哪一史时,回答是看着办吧,剩下的给我。其史通如此。

张先生还是著名的版本学家,我们几个青年人怂恿他给讲讲版本,他终于答应了,在一个办公室开讲。先生讷于言,只反复说确认版本全凭实践摸索,积累经验,看得多了,自然辨认也就容易了。边说边将他带来的本子一一翻出,听得我们大感乏味。这也给心浮气躁的我们一个警示,那就是治学并无捷径可言,只有踏踏实实一步一步地去摸索才能掌握。事后我曾拿一套《笠翁十种曲》向他请教,他只用手捻了捻纸的质地,又拿起来透着亮光看了看,便说:这是清初从朝鲜进口的高丽纸印的,版本的年代虽不能确定,但从墨色、字体清晰度来判断,可以肯定是初刻初印本。让我心悦诚服。

这期间书局领导布置标点清人王琦注本《李太白全集》,由身在四川江油的徐调孚先生分点散文部分,我和方南生同志分点诗词部分。我非常珍惜平生第一次整理古籍的实践,不愿意只作简单的标点,而要将王琦的注文与出处一一进行核对。好在领导并没有时间要求,王琦又是乾隆时期的学者,所引用的书籍今天大都可以看到,书局所藏线装书已大致够用,这就给我练习查阅古籍基本功提供了机会。

当时,中华文学编辑室的老同志大部分还没从干校回来。标点工作全凭个人摸索,幸亏有校点“二十四史”的老先生在,可以随时请教。碰到最多的问题是王琦的注文往往不注明出处,使我无从核查,比如多次出现的“郭璞诗⋯⋯”即是。我就去问张先生,他告诉我,这是郭璞的《游仙诗》,郭璞没有文集传世,所作《游仙诗》都收在《文选》里头。这一点拨使我豁然开朗,在《昭明文选》中一查,果然很容易就找到了。我后来又向他请教一些疑难问题,都是有求必应;也有答不上来的时候,他就说,容我回去查查,第二天总能给我一个满意的答复。我后来知道,这种请教其实是很不礼貌的,不明就里地贸然提问,很容易让对方为难。张先生不愧为大家,对于晚辈的冒失不以为忤,反予以耐心指导。我至今仍为自己唐突而受惠感到内疚。政烺先生身体魁伟却心细如发,情致闲雅,一个秋日,见其办公桌上置一佛手,此南方物当时北方尚不多见,金黄澄亮,散发出来的芬芳馥郁袭人,嗅之心旷神怡,直至枯萎,其香气不减,次年又复如是,先生真个好兴致!

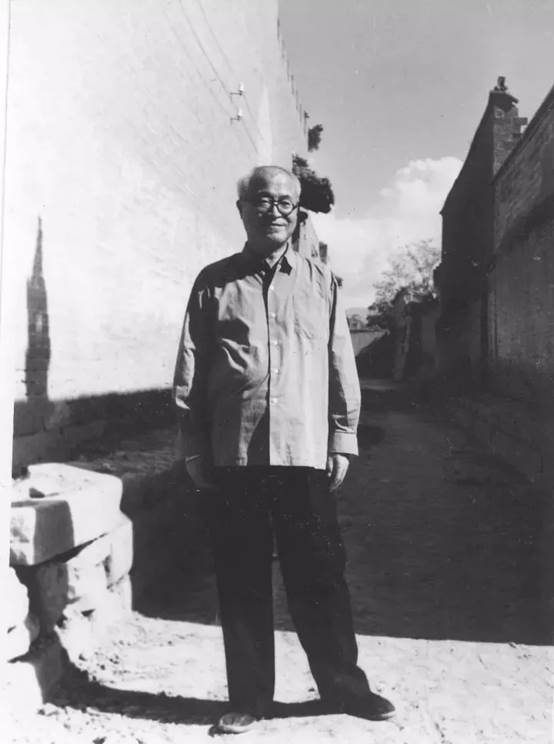

张政烺先生肖像,约摄于1970年代或1980年代

风雨无阻从北大蹬自行车准时来上班的是阴法鲁先生,其谦冲待人、和蔼可亲、热心提携年轻人,向为人所称道。印象最深的一件事是,见我暑天午休就睡在铺了一张席子的水泥地上,阴先生操着浓重的山东腔提醒:“老黄,这样睡可不行,会落下病,要当心啊!”如今自己年纪也大了,每一腰腿疼痛就会想起先生当年的关切。当时正值长沙马王堆轪侯墓的成功发掘,这在老先生中引起了极大兴趣,分别对其中的帛画、帛书和竹简进行研究,而竹笛的考订和确认,就是由阴先生完成的。这才知道先生还是著名的古代音乐研究的专家。

阴法鲁先生

叨着烟斗不管冒烟不冒烟不时吸两口的是翁独健先生。翁先生是元史专家,曾见先生藏有一枚四周带边框、中刻一手体“翁”字的石印章,他说这是元代一县令墓中的出土物。翁先生专治元史,又得元代“翁”字章,这种巧合实在太难得了,难怪先生悉心把玩,爱不释手。

翁独健先生

孙毓棠先生因患严重的皮炎,不能常来上班,每次驾临,请教他的人都很多,原来他精通蒙满文字,举凡蒙元、满清时期的一些人名地名读音断字难定之处,在他那里都可以迎刃而解。我原在中国剧协工作,知道孙先生乃戏剧家凤子的前夫。凤子是《日出》中主人公陈白露的首演者,而孙先生则是当年著名的白话诗人,皆一时人物。孙先生与剧作家曹禺是清华同窗,据说《北京人》一剧就是以孙先生外祖父的家事为雏形创作出来的。先生晚年虽风流不再,但专意治史,又成史坛奇才。

孙毓棠先生

启功先生则是最有亲和力的学者,诙谐幽默,出语快人。到哪儿都能给人带来欢笑。他是我南开读书时的导师华粹深先生的“发小儿”,一块儿念过小学,华师常跟我提到他,所以我对启先生并不陌生,反倍觉亲切。

我曾同方南生同志去他家拜望。那时先生还住在小乘巷的南房,房子进深很浅,师母在右首盘腿面朝东坐在炕上,而启先生在左首正面朝北窗伏案提笔练字,分明是在照仿传为王羲之的“千字文”帖。

室内别无长物,唯两件家什引人注意,一是先生用的书桌。似乎是由两个满是抽屉的高茶几架起整方的大木板组成,一水儿的紫檀木,可以想见或坐或站写字绘画都十分舒适,显系家传旧物(后来搬到师大红六楼依然用此)。

另一物件则颇为新奇,只见房檩子上垂下一绳,上设滑轮,下坠四块红砖。当时启先生正患颈椎病,平日脖子上架着上下形似两个相扣的塑料托盘,中间用螺丝棍撑开,松紧固可操纵,但脖子却难扭动。家中所备自然也是用作牵引颈椎的。正如《启功韵语》所云:“牵引颈椎如上吊,又加硬领脖间套”;“头拴铁秤锤(吾见是砖),中间系长练。每日两番牵,只当家常饭”,真是惟妙惟肖。不想此种“恶治”竟见了奇效,从中不能不佩服先生毅力之过人。说到治病,有趣的是,先生不信中医,却交有不少中医朋友。一次,知我妻有病,还专门陪我们去地安门附近一位王大夫家,为之号脉开方(记得那一次白寿彝先生也去了)。后来每次去看望,先生都会关心地先问:“嫂夫人身体可好?”弄得我这做学生的很不好意思,只好搭讪:“让您惦记着。”

先生在书局上班时,每到中午便去外面散步,顺便解决吃饭问题。一次问他:“您今天午饭又在哪儿吃的?”“间壁儿康乐,吃了碗过桥米线。”“多儿钱一碗?”“九毛二。”先生那地道的京腔京味儿,听着都是一种享受。

启功先生

“二十四史”及《清史稿》出版后,启先生仍常来书局,一次,大约在师母仙逝之后不久,书局几位老同志如李侃、赵守俨等都半开玩笑地促其再寻个老伴,先生婉言拒之,并一再以“没有物质基础”来搪塞。我听了也不明何意,后来拜读先生亲赠的《启功韵语》,乃知先生与师母四十年相濡以沫,患难与共,情深意笃,非比寻常,其《痛心篇二十首》有云:“君今撒手一身轻,剩我拖泥带水行。不管灵魂有无有,此心终不负双星。”若当时书局诸公早知此“韵语”,恐怕就不会再如此多事了。

“二十四史”及《清史稿》的校点工作,当然离不开守俨同志(“守俨同志”,是当时书局同仁对赵守俨先生的习惯称呼)。这方面他自己既撰有多篇文章,别人怀念他的文章也提到不少,最近程毅中先生还有专文发表在《古籍整理出版情况简报》上,所以不容我多作重复。下面只略述我所亲见的几件小事。在书局,守俨同志以其家学渊源的学术水平,丰富周详的编辑经验,择善而从的判断能力,以及谦诚待人的人品声望,赢得了同仁的尊重和参加“二十四史”校点工作的老先生们的信任。当时,“文革”尚在进行之中,所谓“以阶级斗争为纲”的观点仍影响很深,甚至一个标点,如句号、惊叹号之差,都要体现阶级立场和阶级感情。今天听来或许不可思议,可当时却是不容争辩的“真理”。这虽是形势所迫,但心存余悸的老先生也不能不作如是观,否则什么“右倾”“回潮”帽子就会不客气地压下来。一向被人们视为行事谨慎的守俨同志面对这种矛盾,顶着压力,巧作周旋,强作解人,终使问题得到妥善解决,其中所付出的偌大勇气和智慧,就显得十分难能可贵了。

“二十四史”及《清史稿》点校工作留影,左起:赵守俨、翁独健、白寿彝、何英芳

一次,见南开大学郑天挺和杨志玖两位教授风风火火联袂出现在书局。他们是华师的挚友,我是认识的,忙上前问候,并把他们引到守俨同志办公室。两位先生显然是刚获“解放”,和守俨同志见面都很激动。我虽退身出来,但他们的谈话声不时传出,特别是郑老,嗓门儿挺高,似乎还带有情绪。事后听守俨同志解释,《明史》的校点过去一直由郑老主持,此次集中校点因为造反派不放人,于是易手他人来定稿,其中不少体例违背了原来的初衷,招致郑老的不满,一俟“解放”,郑老即由杨先生陪同前来“兴师问罪”。又是守俨同志,不仅虚心接受了郑老的意见,而且当机立断,改弦更张,特别烦请周振甫、王毓铨两位先生重新整理,恢复了原来的体例,风波平息,问题得到了圆满解决。

校点工作临近结束的时候,从一衣带水的邻邦传来日本汉学家的评论,文章的题目大约是叫“内容与形式”。对于校点工作的新成就,本是“我家生活”,他们自然无可指责;但对于冠于各史之前的“出版说明”,千篇一律地大谈“阶级斗争”,却颇多微词,意即这种外加的形式不符合实际的内容。孰不知即或那样牵强附会的“时文”,也是老先生们挖空心思抠出来的,其中自然少不了违心之论,又岂是他们左右得了的呢。辛辛苦苦的校点工作,最后硬要“穿靴带帽”,纳入完全跟校点主旨无关的躯壳之中,以致授人以讥柄,恐怕也应在意料之中。

守俨同志让把这篇文章的译稿打印出来发给每位老先生,但并没有组织当时所时兴的声讨和批判,不了了之了。我至今还记得他手掂着打印文稿无可奈何地苦笑的神态。后来就全变了,拨乱反正之后,“二十四史”及《清史稿》重印,“脱靴摘帽”,把那些外加的非关内容的“形式”悉数删掉,还校点工作以本来面目。虽然迟了,却是对日本同行批评的最为认真的回应。我猜想,守俨同志当年肯定也是这样认为的。

如今,当年参加校点工作的老先生大都已作古人,回忆他们的音容笑貌,恍如昨日,然而那又是什么样的“昨日”啊!当其时,“文革”的花样仍在不断翻新,几位老先生都是从“打翻在地再踏上一只脚”的“脚”下被抢救出来的幸存者,而一旦获得“解放”,这些老先生便义无反顾地投身“二十四史”的校点工作,似乎在这里他们又重新找到了自己的人生价值。其中我注意到了这样两点,一是不讲条件,一是不计报酬。

当时有个不成文的规定,参加校点工作是不署校点者名字的。只是在“文革”结束后重印时,才在“出版说明”中一一列出历次参加校点工作者的姓名,而当时,这些专家只能隐其姓埋其名做无私的奉献,但并没听说过有哪位老先生对此提出过异议。至于报酬。他们除了得到恢复了的工资待遇外,并无一分钱的额外收入,就连吃食堂,购饭票,排队买饭,也是自行解决。后来王仲荦先生及其夫人来,也就住在简陋的办公室里;招待弟子友人吃饭,也就在外边买些熟食,在办公室里凑合。今天想起来,真够委屈这些“国宝”级专家的。对于这一切,老先生们毫不计较,争分夺秒,踏实工作,一心要将被耽误的时间抢回来,将被耽误的工作补上去。看,这就是被“四人帮”在“学术权威”之前冠以“反动”的老先生们的革命风格,大公无私,公而忘私,这种精神永远值得我们学习。

1973年春,点校组部分学者与中华书局工作人员在北京王府井大街36号中华书局合影

相比之下,如上我所记的这些鸡毛蒜皮的小事,难以体现老先生们奇风异采于万一,实在微不足道。不过,念及这些小事都发生在“文革”的特殊环境中,因而还可以做另一番诠释。或赏花、或玩物、或书法、或休养,或出于自愿的劳动、甚或对青年人的谆谆教诲,这些都是在结束了被“文革”专政之后才能有的闲适之举,犹如风浪之后的平静,紧张之后的放松,让他们感受到了重新自主自己生活的喜悦。唐诗中曾记述了遭贬谪又重回长安的“前度刘郎今又来”的故事。时代不同了,我们这些位可敬的老先生,没有刘禹锡式的傲岸与牢骚,有的只是兢兢业业地工作,潇潇洒洒地生活。透过那些细细微微、点点滴滴的琐事,闪现的不正是另一样的劫后灿烂吗!

2008年5月20日

于红北诚斋

(本文原载于《文史知识》2009年第8期)

文章来源于微信公众号《中华书局1912》2019年8月27日

文章略有改动。