[摘要]在人文社会科学界曾经长期流行“中心崇拜”,文明/国家/世界体系的“中心”被认为具有典型性与代表性,是学术研究的重心与焦点。在此阶段,作为潜流的“边缘”研究逐渐证明其“合法性”,并开创了“边缘典型论”。历史人类学提出了“移动的边缘”“内部的边缘”“燃烧的木杆”“拉伸的皮带”“文明的碎片”以及“中间圈”等诸种“边缘”论述,在时间—空间、共时性—历时性、内部视角—外部视角三个维度上确立了“边缘”研究的原创范式。受到人类学传播理论、“华南研究”经验以及东南亚历史政治体理论的启发,此项研究认为边缘的本体意义在于社会文化的层次性,构成不同层次的社会文化传统来自多重“中心”,它们在不同时间以不同方式在“边缘”层叠形成。因此,时空交织与尺度化构成了历史人类学“边缘”研究的方法论。

[关键词]“边缘”论述;时空交织;尺度化;历史人类学

[作者简介]杜树海,中山大学历史人类学研究中心、社会学与人类学学院教授,博士研究生导师。

近四十年来,历史学与人类学的结合堪称中国人文社会科学界引人瞩目的现象。由此形成了一些特点鲜明的“历史人类学”研究范式,例如中山大学、厦门大学以及香港地区部分高校学者践行的“华南研究”、王铭铭及其学生的“东南、西南研究”和王明珂的“羌人研究”等。另有部分学者或与前述任一群体结成学术共同体,又或认同任一群体的研究方法,他们的相关研究亦可归之为“历史人类学”。国外学界所践行的人类学、历史学学科融合,与本文相关者此处亦括而论之。毋庸置疑,前述学者群体(个人)之间的差异性仍是无法忽略的,其中最为显著者即为所谓的“历史学本位”与“人类学本位”之别。但他们的一个共同点是立足“边缘”研究,并得出了一些重要的“边缘”论述。本文在分析这些“边缘”论述的基础上,总结其方法论意义,希望以此给其他学科与地域的研究带来启发。当前学术界正着力构建有中国特色、中国风格、中国气派的哲学社会科学话语体系,而总结、提炼既贴合中国具体国情,又具理论意义的学术范式当属重要的前导工作。

一、前史:从“中心崇拜”到“边缘”研究

在本文中,边缘最重要的特征是与中心相对,它主要是地理上的,也是政治、经济与文化上的。边缘具有时间性,历史上的边缘或已成为今日之内地,今日之边缘或是历史时期的内地。在历史语境中,它可等同于英文词Frontier,即吉登斯(Anthony Giddens)所谓“国家的边远地区”(不必然与另一国家毗邻),“中心区的政治权威会波及或者只是脆弱地控制着这些地区”。吉登斯提醒我们历史时期的边缘并不一定是国家间的分割地带,它可能是国家内部的人口稀少、环境恶劣之地,也可能是国家向无人区或部落社会推进的前沿地带。在现代语境中,边缘更多与边疆、边境(borderlands)相似,主要是指国家地理边缘,大多数情况下为区分不同国家的过渡地带。

回溯“边缘”研究前史,我们会发现,在人文社会科学界一直流行的是“中心崇拜”。“中心”被认为具有典型性与代表性,是学术研究的重心与焦点。20世纪40年代德国哲学家雅斯贝尔斯(Karl Jaspers)提出“轴心时代”理论,认为在公元前800年至公元前200年,西方、中东、印度、中国同时发展形成“文明轴心”,涌现了一大批思想家。他们所创思想体系不断发展壮大,并扩展至周边地区,影响至今。20世纪70年代兴起于美国的世界体系理论,强调世界经济体系的不平等性,亦即中心区具有支配、剥削半边缘和边缘区的地位。曾在中国学界开一时风气之先的施坚雅(G. William Skinner)区域(市场)体系理论,同样受到瓦尔特·克里斯塔勒(Walter Christaller)“中心地理论”的影响,中心地的级别构成了划分区域范围和市场等级的标准。边缘不过是商品销售的终端与原料上行的起点,显得无足重轻。

在“中心崇拜”大行其道的学术界,仍有一股潜流若隐若现。早在19世纪末,德国地理学家、人类学家拉策尔(Friedrich Ratzel)就提出了“边缘区”与“边缘文化”的概念。他主张“边缘区”即“(两种)文化之间的区域”,而“边缘文化”则是“文化交界之间的文化”。我们可以发现拉策尔并不是秉持简单的“中心—边缘”视角来看待边缘,将其视为中心的附属,而是强调“边缘区”与“边缘文化”在“两个之间”,它同时兼具两种文化的特征。这与古典进化论者认为边缘文化是中心之外的“稀薄文化”“落后文化”大为不同。到了20世纪40年代,来自生态学的研究发现则使学术界对于边缘的负面影响大为改观。1942年比彻(W. J. Beecher)研究了生物群落的边缘长度和鸟类种群密度的关系,发现在两个或多个不同生物地理群落交界处往往结构复杂,出现了不同生境的种类共生,种群密度变化较大,某些物种特别活跃,与此同时生产力亦相应较高。他将这种现象首次称为“边缘效应”(edge effect)。“边缘效应”从可测量验证的自然科学层面说明了边缘的特殊性与重要性,如果将之结论移植人类社会,则可概括为边缘乃文化多元共生,社会结构复杂,充满创造活力之区。

论及人文学科的具体“边缘”研究,特纳(Frederick Turner)发表于1893年的《论边疆在美国历史上的重要性》当属重要的开创之作。他认为美国的边疆是人口定居地与未开发的自由土地之间的边缘地带,是殖民者的前进地带,是“野蛮”与“文明”的交汇地带,边疆开发成就了独特的美国文明与美国精神。在特纳边疆学说的影响之下,拉铁摩尔(Owen Lattimore)以中国北方边疆为研究对象,阐述了相似的学术主张。他揭示了中国内陆与东北、内蒙古、新疆、西藏地区的历史互动关系,主张这种互动关系对于理解整个中国历史意义重大。他认为长城边疆地带作为过渡、储能的地带,既是两边不同类型政治体的必争之地,又是能够同时控驭两侧的统一王朝的策源地。总之,拉铁摩尔从边疆看中国的观点体现了一种极具启发意义的“边疆典型论”。

在“中心崇拜”的笼罩之下,“边缘”研究更像是藏于地表之下的潜流,时隐时现,或明或暗。这就像拉铁摩尔中国边疆研究的命运,其完成虽是在20世纪上半叶,但暴得盖世大名却是在21世纪之初。作为潜流阶段的“边缘”研究,其成果或多或少影响到历史人类学的“边缘”论述。这种研究取向将边缘置于中心位置加以考察,强调其对人类社会、历史与文化的重要影响,其实是成功论证了“边缘”研究的合法性。也可以说,要深刻理解历史人类学“边缘”研究的重要意义,就必须将之置于前述整个学术源流之中。

二、“边缘”:时间、空间与方位的方法论

在20世纪60年代,英国人类学家弗里德曼(Maurice Freedman)就曾经将福建、广东作为中国的一个边缘样本进行论述,认为此区域宗族组织的发达正是与边缘区位相关:由于远离统治中心,人们需要结成宗族组织开发土地与武装自卫。但是在笔者看来,弗里德曼更多还是就事论事,指出福建、广东的区位特点,但是并没有提出可供推广应用或批判修正的理论总结。因此,笔者并不将其视为具有方法论意义的“边缘”论述。而较早进行这种论述的应为王明珂,下面将首先讨论他的相关研究成果。

(一)“移动的边缘”

在拉铁摩尔的研究中,边缘(边疆)是固定不变的,正是边缘地带的生态条件决定了其所在位置。例如,长城地带便是从古至今的时空延续。拉铁摩尔关注的是不同人群势力在此的争夺、对峙与盛衰。而在王明珂的研究中,边缘随着时间线的前进而移动起来,它并不具有固定的地理属性。当然,这首先应考虑边缘的定义问题,在王明珂那里边缘定义显然更为宽泛与灵活,它既指地理空间上的边缘,也指族群与民族认同上的边缘。

我们以王明珂所谓的“华夏边缘”为例说明“移动的边缘”这一论述。在商人的我族认同中,羌人主要分布在陕晋豫之交,此地便是当时的“华夏边缘”;在西周时人的我族概念中,这个西部族群边缘大约向西推进到陕西宝鸡之西不远的地方;战国至秦,由于秦人的华夏化,这个边缘又向西推移到陇西、洮河一带;西汉武帝及其后,“羌”的概念一度随河西纳入而往西北迁移,造成河西与天山南路之羌。总之,在王明珂看来,“在中国历史文献中,由商到汉代之羌的历史并非是一个异族的历史,而是华夏自身的历史,或华夏边缘变迁的历史”。亦即不同文献中关于不同地域“羌人”的记载可能并不是人群移动所致,而是地方人群的族群认同随着时间的演进发生了变化,逐渐华夏化了,于是“羌”的指称也发生了变化。在传统的民族史研究中,不同民族(族群)被视为具有血缘遗传谱系与固定文化特征(如语言、文化等)的客观实体,它们因战争又或生计问题而整体迁徙,这便构成了中国民族史叙述的典范。王明珂移动的“华夏边缘”论述给予前述观点以巨大冲击,为理解中国民族史提供了崭新思路。

在王明珂的研究中,“移动的边缘”更多体现为华夏族群族体认同的变迁,当然其中也包含“他者”指称在地理空间上的移动。当视野移至西南地区,我们会发现移动的边缘跟国家整合的进程直接相关。如果研究者不看清国家整合的历史,关于族群认同变迁的研究就显得缺少根基与背景。温春来研究了由宋至清黔西北社会历史的演变,当地原有水西、乌撒两大彝族君长国逐渐消亡,一个具有某种典型性的非汉族社会在制度、经济、文化与认同方面逐渐与内地紧密整合在一起。温春来将这种变迁总结为从“异域”到“旧疆”。这其实是一个国家直接治理空间扩大的时间过程,在这个过程中,作为“异域”的边缘逐渐退却甚至消失。

总而言之,王明珂关于“移动的边缘”论述实质是指明边缘的时间性。它不再将边缘与地理屏障与生态边缘等同起来,而是从认同变迁与国家整合的角度审视边缘。这就为“画地为牢”的静态“边缘”研究加入了动态建构的视角。对于中国历史研究来说,此种论述意义匪浅。因为它为中国广袤疆域的形成以及中华民族共同体的形成阐释了一种动力机制。

(二)“内部的边缘”

根据“移动的边缘”论述,我们很容易得出这样的印象,即在中国历史上无论是华夏族群认同的边缘,还是国家治理的边缘都是不断外向推进的。但是,我们也注意到在国家内部一些边缘地带却是延续至今的。例如湘西地区,其在明清时期被称为“苗疆”,即使到了民国时期,在沈从文的心目中,其地之小镇仍是“边城”。于此鲁西奇提出“内部的边缘(边陲)”(internal frontier):“那些虽然在中华帝国疆域之内、却并未真正纳入王朝控制体系或官府控制相对薄弱的区域。这些区域多处于中华帝国政治经济乃至文化体系的空隙处,是帝国政治经济体系的‘隙地’。”

鲁西奇在“内地的边缘”论述中的“隙地”概念来自许倬云的“网络空隙”观点:“一个体系, 其最终的网络, 将是细密而坚实的结构。然而在发展过程中, 纲目之间, 必有体系所不及的空隙。这些空隙事实上是内在的边陲。”

有感于这些社会结构之外的“空隙”,政治权力不及的“空隙”,以及正统思想之外的“空隙”,鲁西奇总结出“内部的边缘”若干特征:其一,国家权力相对缺失,地方社会秩序的建立多有赖于土豪等地方势力;而国家多采取因地制宜的变通方法,遂形成了政治控制方式的多元化。其二,可耕地资源相对匮乏,而山林、矿产资源则相对丰富,从而使边缘区域民众采取多种多样的生计方式,并由此形成了经济形态的多样性。其三,人口来源复杂多样,很多为逸出于社会体系之外的流民、亡命之徒等;其社会关系网络多凭借武力,具有强烈的“边缘性”。其四,文化上表现出强烈的多元性,特别是异于正统意识形态的原始巫术、异端信仰与民间秘密宗教在边缘区域均有相当的影响。

鲁西奇提醒我们应该改变针对中华帝国政治经济与社会文化版图的旧有描绘,即由原来的“从核心向边缘扩散的几何图案”转到“支离破碎”“漏洞百出”“凹凸不平”的复杂画面。他还建议我们将更多的研究集中于这些“空隙”如何“被填充的”,即王朝国家是如何进入此类地区的;这些空隙及居于其间的人群是如何组织自己的社会,并将自己融入帝国体系之中去的,即他们是如何参与国家建构过程之中的。

总之,“内部的边缘”论述引导我们去重新检视中国历史上的“国家空间”。历史上的王朝国家显然不能视为一个“国家性”(stateness)均质分布的国家:在一马平川的平原地区“国家性”无疑是“浓厚”的;但是遇到高山大川、海岛湖泊、森林戈壁时,“国家性”就会变得“稀薄”。这种“稀薄”之区既可能分布于国家的地理边缘,也可能存在于国家内部。因此王朝国家史的研究应该重视国家空间内部的复杂性与多样性,引入“国家能力建设”的视角,观察“国家性”是如何扩散以及均质化的,同时观察“空隙”里的人群如何参与国家建设又或长久坚持自身边缘身份的。如此一来,诸如“传统中国的皇权到底下不下县”之类问题似乎就有了新理解,当然更准确地说,其实是我们有了新的提问方式。

(三)“燃烧的木杆”

王明珂不仅阐明了“移动的边缘”概念,他还对“边缘”研究的重要意义与具体作法做出了说明。我们知道,在观察族群认同时,常常存在一种“边缘显著”现象。例如,当学者想要研究人们心目中的“中国人”“中国文化”定义时,北京皇城根下或许并不是理想的场域,因为在这里人们对周遭的事物习以为常,他们根本就没有思考过此类问题;要研究前述问题场域应该选在边境地区又或在海外华侨华人的地方,他们最能清晰回答这个问题。因为他们时常面对人群区分,需要不断实践这种区分,他们最能挑出旗袍等服饰文化、中餐等饮食文化以及春节等节俗文化作为中国人、中国文化的标志。于此,王明珂有相似观点:“在族群关系之中,一旦以某种主观标准界定了族群边缘,族群内部的人不用经常强调自己的文化内涵,反而是在族群边缘,人们需要强调自身的族群特征。因此,边缘成为观察、理解族群现象的最佳位置。”

王明珂的观点受到20世纪50年代以来族群研究潮流的深刻影响,学者不再将族群(民族)看成具有某种文化特征的客观实体,而更多从个人主观认同去考察族群与民族。在这股潮流中,巴斯(Fredrik Barth)提出的族群边界论影响甚巨,这种理论认为“族群是当事者本人归属与认同的范畴”,“我们试图探讨的是那些可能涉及族群产生和维持的不同过程”,“为了观察这些过程,我们把考察重点从各族群的内部建构与历史转移到了族群边界与边界的维持上”。

王明珂将在边缘观察到的事实作了一个比喻,即“燃烧中的木杆”。此木杆一部分已经燃尽炭化,另一部分则未燃仍为木质;若以前者与后者分别代表汉人与非汉人群,我们则能在此观察到那个正在“燃烧”的部分或曰过程。在笔者看来所谓的“燃烧”就是族群认同的变迁、拉锯与坚持。这个燃烧过程一方面说明族群区分在当地人日常生活中清晰可见、意义重大,另一方面也说明只有在此恰当时间、恰当地点才能观察到此种事实。王明珂还对此种“燃烧”现象作了具体呈现:燃烧作用在此便是人们透过各种媒介与策略,以“历史”(英雄祖先来源)、“文化”(生活习俗)、“知识”(诗文经学)来相互夸耀、辩驳,因而人们普遍模拟、攀附汉人之“历史”“文化”并习读汉文书,以追求较好或较安全的社会地位。由下游而上游、由东而西是本地汉化微观过程进行的基本方向,循此方向,本地俗话说“一截骂一截”,也表现了此燃烧作用之进行与推移。在此“燃烧”的边缘,我们可以观察到矛盾、多元、异质与模糊,同时还能真切感受正在发生的变化。

“燃烧的木杆”论述揭示了“边缘”研究的一层重要意义:在这里,也只有在这里才能观察到正在进行中的“化学”作用(族群认同变迁)。在炭化或木质部分,文化、认同等似乎都是僵化的、同质的,所以缺乏参照对比。同时,这种论述还提醒我们应从“文化”“历史”“知识”以及“指称”的夸耀、辩驳与争论中去观察正在变化的族群认同。

(四)“拉伸的皮带”

赵世瑜以珠江三角洲地区为例,总结了边缘地区历史发展与社会文化的特点:历史过程的“折叠”或曰“压缩”,社会结构的“拉伸”或曰“延展”。依据此处所引文章以及笔者与赵世瑜私人通信,笔者认为可将这种社会结构的拉伸与延展比拟为“拉伸的皮带”,即,将富有弹性的材料如皮带、布匹等进行拉伸之后,材料表面的特征会发生变化,原来肉眼不易发现的细小孔隙与肌理会显著放大,变得清晰可见。

赵世瑜研究了珠江、钱塘江、长江以及黄河流域的“社”祭系统,并将不同地域的“社”总结为四种类型:类型 I,只是在大树下或路口、码头放几块石头;类型Ⅱ,用石块搭起来或砌起来一个台或者一个坛,有或没有神主牌;类型Ⅲ,一个一两米高、有屋顶的小庙,里面有或没有神像;类型Ⅳ,人可以进去烧香祭拜的社庙,无论人们叫不叫它社庙。结果他发现直到今天,在珠江三角洲地区仍存在“社”的全部四种类型,而在华北和江南地区则只能看到类型Ⅲ、Ⅳ,而且主要还是类型Ⅳ。

在笔者看来,历史时期的珠江三角洲地区与长江、黄河流域相比,显然属于政治、经济上的边缘之列。这个地方纳入王朝国家制度的时间较为晚近,融入、整合王朝国家用时较为短暂,开发较为集中、剧烈。此即时间(历史过程)上的 “折叠”“压缩”。同时,这也是社会结构上的“拉伸”“延展”,不同的文化传统与礼仪标签在这里分得很开,让人看得很清楚,而在中心地区则是相反的现象。赵世瑜具体描述了这一“拉伸”过程:直到明代,珠江三角洲地区随着沙田的开发,才开始了一个与中原王朝节奏基本同步的社会结构过程。但与此同时,沙田的开发还在继续,广州地区周边的山地族群和沿海的水上人还在不断加入这个过程……在数百年内,面对不同使命的不同人群,在这块土地上留下了不同形态的印记,而没有被时间的长河完全淹没,或者被完全整齐划一。

要看清这“拉伸的皮带”,我们最好将之置于比较的视野之下。赵世瑜认为不同区域的社会结构都是层累的,但表现形式却不同。在中原地区,可谓之历史时间的拉伸,而社会结构却被折叠了;而在边缘地区则是历史时间折叠,社会结构拉伸。在中原地区,人群社会经过漫长的多次层累,文化传统被众多力量所固化与遮蔽,给人以始终未变的“僵化”印象;而在边缘地区,社会经历短暂而迅猛的变化,其社会结构层累比较简单,看起来更为多样化、清晰化。

如果说王明珂“燃烧的木杆”论述揭示了“边缘”研究的“进行时”意义,那么赵世瑜的研究则探索了这种研究的“历时性”意义。这种论述认为边缘地区文化传统、礼仪标签的多样性与完整性,可归因于地方在短时间经历了剧烈的改革与变动。通过排比、追溯这些新旧杂陈的文化传统与礼仪标签,可以重建地方的历史进程。陈春声曾经指出,研究者在某一“共时态”中见到的地域社会的相互关系及其特点……更重要的是要将其视为一个复杂的、互动的、长期的历史过程的“结晶”和“缩影”。“地域空间”实际上“全息”地反映了多重叠合的动态的社会经济变化的“时间历程”。

(五)“文明的碎片”

20世纪90年代,美国人类学家郝瑞(Stevan Harrell)认为,历史上中国边缘地区的人群不断遭遇来自“文明”中心的“文明化计划”(civilizing project)。虽提及边缘人群的反应(reaction),但是他仍然持一种典型的“中心—边缘”“刺激—反应”范式,因此在地方“反应”的分析方面并没有多少新意。

改变这种局面的是人类学与政治学家斯科特(James C. Scott)。他独辟蹊径,第一次将边缘人群的主体性、能动性与创造性发掘出来,置于聚光灯下。在前人基础之上,他将东南亚与中国接壤地带的山地命名Zomia(遥远的山里人),并将其特征概括总结为“文明的碎片”。“Zomia是对于从越南中部高地一直到印度东北部的海拔高度在大约300米以上的土地的一个新命名。它囊括东南亚五个民族国家(越南、柬埔寨、老挝、泰国、缅甸)以及中国的四个省区(云南、贵州、广西、四川局部)。它的面积达到250万平方千米,包含族群与语言差异极大的一亿少数族群。”这个地区不在任何一国中心,均属它们的边缘地带;这里的人群在任一国家都不是主流或主体,均被视为“少数民族”;历史上这里从未建立过统一的王朝国家,而不断向此挤压的王朝国家也从未完全征服此地。相对于王朝国家推行的国家建设与文明教化,此地真可谓之“文明碎片”。

斯科特认为,在东南亚历史上“文明化”——成为一个正确的“泰”或者“缅”人——的实质就是成为国家整合过后的注册纳税人。相反,“野蛮”就是生活在国家的疆界之外。 由东南亚的历史亦可知,传统的王朝国家以及现代国家正是利用灌溉稻作、奴隶制度、“文明化”话语(宗教、教化等)以及武力等,不断向山地进发、扩张的。斯科特的过人之处是,论证了Zomia不仅是一个抵抗河谷国家的区域,而且还是一个避难之区,亦即住在山里的人大部分是1500年来为逃避低地河谷地区的国家建设计划而迁来的。在斯科特看来,这正体现了山地人群的能动性,他们有意识的“自我蛮夷化”,是为了逃避国家统治和国家生成,为了逃逸“文明化”的单行道。因此山地人群的生计方式、住居模式、社会结构、宗教信仰、口头文化等都需要从这个角度去理解。

总体而言,斯科特的Zomia概念存在诸多值得商榷的地方。例如,将国家与“无国家”截然两分,忽视了两者之间的过渡地带,以及二者动态消长过程;又如斯科特观点具有明显的无政府主义与“高贵野蛮人”想象,一些结论难经事实验证。但是,“文明的碎片”论述仍对“边缘”研究推进甚巨。它第一次将边缘人群创造历史的主体身份揭露得淋漓尽致,边缘人群不仅只有在王朝国家的“文明化”计划中选择顺应、加入的一面,他们也有选择逃逸、抵抗的一面。如果没有认识到后一种情况,那么我们对于山地人群历史与文化的认知将是不完整的。此种论述一方面使得我们对于山地人群的认知更趋完整、丰富,另一方面也使我们看清王朝国家的国家建造工程与“文明化”计划。在此视角之下,已有大量研究成果的稻作制度、奴隶制度与帝国教化等就显露出新的别样意义。

(六)“中间圈”

根据中国历史上的“世界观”与中国人类学的“民族志学术区”知识积累,王铭铭提出了“三圈说”。“核心圈”是汉族农村,第三圈是“外国”“海外”,而“中间圈”则与本文所谓边缘地区基本等同,它是今日之“少数民族地区”。在历史上,与“核心圈”的直接统治不同,“中间圈”一般为间接统治地区,具体表现为羁縻—土司制,土司制废除后又多设道级行政区划加以治理。

王铭铭的“中间圈”论述主要奠基于藏彝走廊的研究经验。通过前贤的研究可知,藏彝走廊作为边缘的特性至少有两点:一是区域内部人群迁徙、流动历史悠久,不同文化、文明接触频繁;二是此地带处于更为宏观的文明交汇、通道地带。关于第一点,石硕、霍巍等人的民族史、考古学研究成果可资证明。关于第二点,王铭铭受到沃尔夫提出的亚洲区域性世界体系(印度、中国以及东南亚)的启发,在综合《史记》等中文历史文献以及有关“古代西南丝绸之路”的考古学成果的基础上,提出了“古代印度—东南亚—中国连续统”的概念。王铭铭认为在这样一个宏观区域体系下面存在大量的物质、人员、思想与艺术的交流,作为中间圈的藏彝走廊应置于此种格局下加以研究。

在后来的研究中,王铭铭将“中间圈”西南地区的人文面貌概括为“文化复合性”,为研究“中间圈”指出了更为全面、更成体系的方法论。文化复合性,即不同社会共同体“你中有我,我中有你”,其内部结构生成于与外在社会实体的相互联系,其文化呈杂糅状态。文化复合性有的生成于某一方位内不同社会共同体的互动,有的则在民族志地点周边的诸文明体系交错影响之下产生,是文化交往互动的结果。文化复合性是自我与他者关系的结构化形式,表现为同一文化内部的多元性或多重性格。这种结构的存在表明,没有一种文化是自生、自成的孤立单体,而总是处在与其他文化的不断接触与互动之中,即使有些文化相对于其他文化“封闭”,但其现实存在避免不了“外面的世界”的“内部化”。进一步,王铭铭主张从“内外上下关系”来认识文化复合性的构成,又以“居与游”的双重性来领悟文化复合性。前者的“内外关系”意指社会群体与文化界线两边的联动,而“上下关系”则指在规模与影响上大小不一的,又或等级位次不同的文化与文明之间的联结。后者的“居与游”分别表达了“中间圈”社会与人群的“栖居性”以及“流动性”。

总之,“中间圈”的方法论是将边缘置于一种时空序列之中加以观察,从文明、文化的位次与人群的移动与定居角度论述边缘地带的文化复合特征。王铭铭强调边缘地带的人群互动与文明交流以及文化复合性,与怀特、纪若诚将边缘地带谓之“中间地带”(middle ground),潘英海、刘永华谓之“文化合成”有异曲同工之妙。

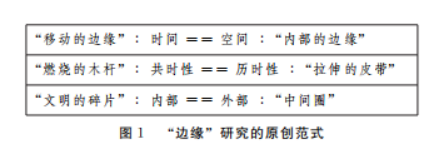

综合前述,在拉铁摩尔的研究中,边缘是确定的、硬性的,北部边疆即为生态上的极限;而前述六种“边缘”论述则将边缘立体化、层次化与体系化,大大丰富了“边缘”研究。它们至少在时间—空间、共时性—历时性、内部视角—外部视角三个维度上确立了“边缘”研究的原创范式(图1)。

“移动的边缘”既是族群认同边缘的变迁,又是认同指称在空间上的漂移,但它更是族体在时间轴线上的变化。“移动的边缘”体现了华夏族群从小到大、从弱到强的过程。“内部的边缘”当缘起于对空间的思考,这也正与论者的历史地理学背景契合。国家内部原本被想象为均质的,权力施加均等的,但是高山、湖泊、沼泽、海岛等的存在破坏了这种均质状态。因此,传统国家应被想象为一幅充满马赛克的画面,而国家则是在不断抹去这种马赛克。

“燃烧的木杆”论述指出了边缘研究的重要意义,往往是边缘限定了社会群体,而不是中心。边缘是敏感的、脆弱的、易变的,在这里充满矛盾、异质和模糊,可以观察到正在发生的变化。只有在正确的时间和地点才能观察到燃烧的化学反应,超前则完全是木质的(非汉),延后则全然炭化(汉)。与“燃烧的木杆”论述相比,“拉伸的皮带”论述更像是在解释这种边缘特性的历史形成。论者总结,在中心部分是时间的拉伸、社会结构的折叠,当地社会给人留下黑格尔所说的停滞社会的印象;而边缘地区则是时间的折叠、社会结构的拉伸,由于是在较短时间经历剧烈变迁,所以处于不同历史节点的人群留下的礼仪标识都清晰可辨。由此礼仪标识可以反推回去,重建历史过程。

“文明的碎片”论述显然是一种反讽,它并不是从文明中心出发的视角。反之,它是一种碎片内部的视角,其将边缘地带的人置于历史主体地位,发掘他们的能动性和创造性。结果,山地农业、社会结构、宗教信仰等皆成为抵抗、防止封建国家的精心设计。“中间圈”论述则从费孝通对“分族写志”的反思而来,蕴含深厚的关系主义意味。文化复合性的概念虽也阐述内与外、上与下、居与游的对立统一,但看得出它还是更偏向外、上与游,亦即文明框架对人类社会的形塑以及人、物流动对于社会群体的影响。故可将其视为更重外部的视角。

三维度的“边缘”研究范式不仅加深了我们对边缘本身的认知,更重要的是,它还为地域社会、历史的研究提供了重要的方法论,使我们可以更好理解边缘对应的中心、局部所在的整体。前述六种“边缘”论述都体现了关系主义、整体主义的关怀。

三、进展:多重中心视角下的边缘“多层一统”

在前述“边缘”研究的基础上,笔者在中越边境地区做了进一步的研究,得出了边缘地区文化“多层一统”的观点。同样的,此种观点既是一系列方法论的实践、运用,其本身又体现出一定的方法论意义。

“边缘”研究首先是一种空间关系(中心—边缘)的研究,而历史人类学的定位又要求不能放弃时间的维度,那么什么样的学科理论意在将二者结合呢?笔者以为人类学的传播理论是这方面的先驱。20世纪20年代末,美国人类学家威斯勒(C. Wissler)提出区域—年代假说(age-area hypothesis)。它假设的前提条件是单点起源、多线传播。所以这种理论相信:文化特质具有从起源地向四周同等扩散的倾向;假如从同一中心扩散开的A、B两种文化特质中,A比B分布范围广的话,那么A就比B久远。亦即文化起源时代越古,散播的距离也越远。据此我们还可以有很多推论,比如发源地的文化特质比边缘地区的要新出,因为这就像从圆心推出去的水波波纹,新的不断涌现,旧的已经推到远方。中文古籍里有“礼失求诸野”的说法,与此类似;在语言研究中,很多学者认为在南方边缘地区(如客家地区)保留了更多的古代汉语语音、语义也是同样的思路。

将空间范围的文化特质分布还原到历时过程,这种作法可以追溯至拉策尔,他曾提出“文化圈”的概念:这种覆盖人类生活之全部的文化复合体,由于发生上的关联,而在一定地域内具有普遍性时,就是文化圈。紧随拉策尔步伐,20世纪初格雷布纳尔(Fritz Graebner)、安克曼(Bernhard Ankermann)研究了世界不同地区的文化圈,他们发现拥有不同文化中心的文化圈有相互接触以至交叉、重叠的时候,那么这实际上形成了文化层。单个文化圈可以判断其中心—边缘的文化传播序列;而文化层则将不同文化圈的时间先后关系呈现出来。格雷布纳尔便将大洋洲的文化分为具有时间序列的六个文化层。从拉策尔到威斯勒又可归为人类学民族学的文化历史学派,他们将世界各地的“原始文化”视为历史的遗存,并依此重建人类社会的发展历程与阶段。

文化圈、文化层以及区域—年代假说因其文化中心主义、机械传播理论以及令人质疑的所谓 “客观标准”,受到后人激烈批评,因而被束之高阁。但是,该理论的雄心在于重建无文字记载的历史,其方法也具有一定合理性。我们在具有悠久文字传统的中国做研究,完全可以充分利用文字史籍的佐证,借用甚至更新这种理论。“华南研究”提出的“层叠、叠加的历史(或文化传统)”,可以说是在有文字记载可资验证的条件下,创新了文化层的理论。在边缘地区常有“天高皇帝远”“十里不同风、百里不同俗”等说法,说明在此不同文化传统区分明显,清晰可见,便于研究。中心地区则不具备这样的条件,原因大概在于其更为接近政治、文化中心,文化更新频率快,也更为彻底。在中心地区,当新的覆盖风暴来临之际,旧的几无继续存活之可能;而在边缘,由于地理遥远又或推动者“睁只眼、闭只眼”,往往出现新旧杂陈、共存共生的局面。受到文化传播理论的启发,我们可将边缘地区的文化视为“活化石”,抑或考古学上的“地层剖面”。总之,在边缘可以看清社会文化的层次性,“边缘”的本体意义即在于此。

在“华南研究”学术脉络里,将空间(文化)观察与时间(历史)探索紧密结合的一个著名案例是科大卫和刘志伟的“地方社会模式”理论。他们认为:地方社会的模式源于地方纳入国家制度的过程。国家扩张所用、地方社会接纳的理论,就是地方社会模式的根据。循着这一方面来看,我们了解一个地区的社会模式需要问两个问题:一个是这个地方什么时候归纳在国家制度里?另一个是纳入国家制度的时候,双方是应用了什么办法?于此我们可以做一个扩展性对应,即把科大卫、刘志伟所说的“地方社会模式”对应为“地方文化”,他们的意思是,一个地方的社会文化特点可从这个地方纳入国家制度的时间点去解释。他们是用自己长期研究的珠江三角洲与郑振满研究的莆田平原来做比较、说明的。经过不算十分准确的概括总结,我们可以说莆田平原是庙多且兴盛,而珠江三角洲则是祠堂多且兴盛,那么原因何在呢?他们这样回答:莆田与珠江三角洲分别是在南宋与明代得到中央王朝的重视,并进行大力开发的。两地的差别也就在这里,南宋把地方纳入国家的办法跟明代不同。南宋应用的办法是朝廷承认地方神祇。明代的办法开始是里甲,后来是宗族礼仪。所以,珠江三角洲的村落明显地受到以家庙式的建筑物为核心的活动的领导;而在莆田,不是宗族没有兴起,而是宗族制度只是加在一个既有的神祇拜祭制度上面。

科大卫、刘志伟将当下地域社会模式(文化特点)与历史过程联系起来的方法,在某种程度上与人类学的传播理论异曲同工。在他们那里,“王朝国家”就是“中心”,莆田平原、珠江三角洲就是“边缘”,而神祇祭祀、祖先崇拜就是由“中心”在不同时间点上推出的“文化特质”。其理论的一个重要方面是指出了在中国历史语境之下,王朝国家对于地方社会模式(文化特点)塑造的重要作用。如果我们把王朝国家—地方社会解释模式视为一种中心—边缘解释模式,那么需要反思的地方是,只是谈论国家是否显得单调与绝对化?到了后来,科大卫、刘志伟也意识到应该增加更多的影响因素(文化传播途径)。

对于一个边缘来说,影响、辐射它的力量应该有很多,如政治的、经济的、文化的等;这些力量所来自的中心并不一定就是重合的,即使同种力量亦可能来自一个以上的中心,这些力量并非单线、绝对或曰排他的。东南亚地区历史政治体(王朝、土邦、土司等)的特点为我们理解这种多重中心现象提供了很好的范例。关于前现代东南亚政治体已产生诸多理论总结,如“曼陀罗(mandala)政治体”“银河(galactic)政治体”以及“太阳(solar)政治体”等。从以上用词可以看出,这种政治体具有显著的“中心性”,本尼迪克特·安德森(Benedict Anderson)曾举爪哇的历史政治体为例进行说明:“井然有序的爪哇政治体的最为精确形象是一枚反射灯投下的圆锥形光线。……就像我们看到的,随着距离灯泡越来越远,那么灯光就会逐渐减弱,这是一个精确的隐喻,不仅是关于爪哇国家结构的精确隐喻,还同样适用中心—边缘关系和地域内的主权。”Benedict Anderson,"亦即灯泡象征政治体的中心,越到边缘“主权”越薄弱。总结而言,这种政治体具有以下三方面特点:第一,一个政治体的存在是由其中心决定,而不是由其边缘决定的;第二,一个地区大国的中心因时间不同而不断变化;第三,同一时间一个政治体内部仍存大小不一的多个中心(政治体)。东南亚历史时期的政治体犹如宇宙中的星球,头号星球吸引周边一些星球形成卫星,但这些卫星(次级星球)同理亦会吸引更小星球(三级星球)。头号星球对三级星球具有一定影响力,就像次级星球一样,所以他们的影响力是重叠的。东南亚历史上常以“伞”来象征统治者的权柄,因此这种政治体状况又可比拟为大伞遮盖小伞,小伞之下还有小伞。这种状况具体表现在,东南亚历史上的“边缘”(小型)政治体往往会向邻近两个或多个较大政治体朝贡,甚至向较大政治体所属的更大政治体朝贡。所以,在这里边缘受到的影响力来自多个中心,或曰层次化的中心,这些影响力是重叠而非排他的。

沿着上述思路,依据中越边境广西左江上游地区的研究经验,笔者提出边缘地区文化“多层一统”的观点。左江上游地区是国家(包括历史上的王朝国家)的边陲地带,聚居着中国少数民族——壮族,即使在广西左、右江地区这个次级区域内,它也是处于边缘地带。它北边的右江河谷地区则是这个次级区域的中心地区。这一带地势平缓,土壤肥沃,人口稠密,聚落规模较大,因此成为历史上壮族土司制度的策源地与最为发达的地区。而左江上游地区则多石质峰丛,可供耕种的田地多是山间小平地。人们围绕平地,居住于峰丛之下,由此形成独特的生态单元——峒。与此生态环境相一致,历史上本地土司众多,而势力弱小。许多峒酋首领并未进入王朝国家制定的土司体系,而只以峒官号之。历元至明,随着右江河谷岑氏土司势力增强,其逐渐向左江上游地区扩张影响力。

现今,我们能在当地人的日常生活中发现三类仪式专家:道公、麽公、麽婆。道公使用汉字写成的科仪书,念诵时用桂柳话(西南官话),擅长丧葬仪式、村落集体仪式,以及与家屋、坟墓等相关的仪式;麽公使用“土字” 写成的经书,用本地壮语念诵,擅长的仪式为“驱邪”“解冤”等,他们针对农事生产有一套特别的仪式;麽婆则没有经书,她们用铜链敲击声来伴和壮语吟唱,仪式大多与个人生命历程有关,针对女性生育、儿童成长则有特别仪式。

通过进一步分析道公、麽公经文和麽婆唱词以及仪式表演,笔者认为这三类仪式专家代表不同仪式传统,而且在当地具有不同的时间深度。道公仪式通过模仿王朝国家庙堂之上的礼仪,传递国家“知识”,代表的是王朝国家的“大传统”,其在当地的传播、覆盖大概在明清时期;麽公仪式跟农事生产紧密相关,维护的是地方土司的意识形态,代表的是区域政治体——土司制的文化传统(以右江河谷为中心),其在当地传播、覆盖大致在元至明前期;麽婆仪式是吟唱式的萨满传统,蕴含着本地古老的人与自然、超自然沟通的本体论与宇宙观,其更为“土著”、更为底层,起源年代也更早。

笔者还发现,在这些不同时间断限内层叠下来多层传统之间,存在某种一统性,即代表王朝国家的宗教传统提供“超级”仪式框架,将三者整合在一起,并且承担向其他二者传递“法力”与“认证身份”的功能。

最后,笔者得出“多层一统”的概念:“多层”是指地方宗教仪式是在不同时间经由不同宗教仪式传统以不同方式层叠而成,不同的宗教仪式传统可能跟王朝国家相关,可能跟区域政治体相关,也可能是更为久远的底层传统。很显然,这些宗教仪式传统并非来自同一个固定不变的“中心”,而是来自不同“中心”。“一统”是指在层叠累积的不同宗教仪式传统之间仍然存在一定的“一统性”力量。

总之,作为方法的“多层一统”概念将边缘地区的文化多样性揭示得非常清楚,并解释了其形成原因。而且,这个概念还是开放性的,在不同地区这个“多”所代表的数字可以升降。不同文化传统可与不同时间断限联系起来,还可与不同“文化圈”联系起来。“文化圈”在时序上的前后覆盖形成“文化层”。因此,我们在边缘地区看到的是层次性的文化传统,不同文化传统来自不同中心,这种中心可能是国家,也可能是低于国家的次级政治体,也可能是其他。多重中心视角下的“多层一统”概念正是在借鉴人类学传播理论、地方社会模式理论以及东南亚历史政治体理论的基础上形成的。

四、结语:边缘与中心

“边缘”研究的方法论体现的是一种认识论转向,即关系主义与过程论的转向。从关系主义去看,事物的主体性并不能独立呈现与展示,它更多体现为一种“主体间性”,正如哈贝马斯(Jürgen Habermas)所说:“‘自我’是在与‘他人’的相互关系中凸现出来的,这个词的核心意义是其主体间性,即与他人的社会关联。唯有在这种关联中,单独的人才能成为与众不同的个体而存在。离开了社会群体,所谓自我和主体都无从谈起。”我们将边缘作为透视(多个)中心的复合体、活化石与地层剖面,正是坚持了关系主义的立场。自海德格尔以降,关注过程成为一种重要学术传统,德勒兹(Deleuze)、福珂以及吉登斯等将这种传统精细化。特别是德勒兹,他关注的不再是事物本身的本质意义,而是“生成”(becoming)的过程。我们将边缘纳入时间框架,关注文化传统的层叠亦是沿着同样道路在行进。

完全以“中心”为中心的研究,因缺乏体察“他性”(otherness)的机会,而视角受到限制,研究对象的复杂性、多样性、协调性以及真正的“完整性”无法完整呈现。“边缘”研究改变了这一局面,它本身以“边界”“临界”“交接”“过渡”为研究对象,关注的是混融、矛盾、异例、层叠等,甚至基于此去复原空间上的互构与时间上的变奏。当我们面对研究对象时,需要从时间上对其准确定位,当下是时间上的层叠,也反映了时间上的变奏;空间上亦如是,空间的划定以及空间之间的关系可以还原为时间上的关系,不同空间的区别可能是发展阶段之别,就像文化从中心向周边传播。人类社会发展的“普遍阶段论”值得旧事重提、重新思考。同时,研究对象的发展演变以及结构样态都是内外力量多方位影响的结果,所谓“你中有我、我中有你”。我们把边缘的社会文化“切片”观察,可以重现不同中心自身层叠覆盖的过往,从而使得中心的历史书写更加生动、丰富。

前贤在“边缘”研究领域阐明了“移动的边缘”等六种“边缘”论述,为该项研究奠定了重要基础,他们树立的时间—空间、共时—历时、内部—外部架构,凸显了“边缘”研究的方法论意义。笔者受到人类学传播理论与东南亚历史政治体理论的启发,沿着“华南研究”开创的“地方社会模式”研究路径前行,从精细化的个案经验探索了“多层一统”的理论模型。这种模型的方法论要义在于将边缘(中心—边缘)框架“尺度化”,即中心—边缘框架既可用在宏观层面,也可用于中观层面,甚至微观层面,这种框架还可呈现一个边缘、多重中心的模式。我们可将历史上的中原地区视为中心,边陲地区视为边缘,但当我们深入边缘内部,就会发现在局部区域内同样存在中心—边缘的格局,甚至发现同—边缘实际上受到多个中心的影响、辐射。在局部区域考察这种“中心—边缘”结构,还要特别注意斯科特所说的“地形阻力”,比如山脉、河流阻隔,族群区分等。在西南地区调查时,当我们询问当地人某种文化事项,他们时常这样回答:这种“文化/风俗”我们这里是没有了,你到周边山里/山上人那里看看。这显然构成一种中心—边缘关系。山下人已经接受新生事物,山里人还保存着旧的传统,在不久的将来,山下人的“新生事物”又会变成山里人的文化/风俗。

最后,“中心—边缘”结构可大可小,可以相互套叠,有时边缘内部的“中心”亦可穿透宏观层面的整体格局,具有全局意义。例如,明清时期福建连城的四堡地区便拥有极其发达的雕版印刷事业,可以说是辐射整个南中国的知识生产中心。

“尺度化”的处理方式深受刘志伟的启发,他曾指出:“我们如果要在一个以人为历史主体的角度,这个‘中心—边缘’就要随着人的活动和我们作为观察者提出问题的角度和方式而改变。”需要说明一点的是,在笔者看来,关注研究对象的主位视角是绝对需要的,但是中心—边缘相对位置的划定还是需要依据客观物质条件以及社会政治经济状况。中心—边缘的流动或互换理论上可行,但是实际研究意义值得考虑。总之,中心—边缘的客观标准不应放弃。就像笔者在论述“多层一统”时揭示的那样,中心—边缘是存在权力关系的,这种权力关系可能是实际的“硬权力”,也可能是仪式、象征的“软权力”。在我们将边缘作为研究焦点,发掘其主体意义时,并不是要完全解构中心与边缘的关系。

原文载于《广西民族大学学报》(哲学社会科学版)2022年第5期,引用请据原文并注明出处。为阅读方便,注释从略,请以正式出版刊物为准。

文章来源:【历史人类学】公众号