摘 要:唐代的“服妖”现象主要表现为女着男装、胡服胡帽及其他僭越礼制和伦理习俗的服饰行为,但并非所有越礼行为都被认为是服妖现象。本文通过分析《新唐书·五行志》的16个服妖现象,发现服妖现象关涉到唐代的两件大事:女性干政、参政及政治叛乱。凡是指涉到上述政治事件的服饰行为,都被视为服妖。服妖实际上是一个政治问题,女着男装培育了女性的男性化欲望,它构成了女性干政的文化背景,也为女性干政的合法化提供社会心理基础。胡服胡帽等行为,因其造型的隐喻含义,表现了与叛乱、动荡相似的逻辑结构和社会后果,从而也被视为一种妖象。史学家对唐代服妖现象的评价,反映了中国古代社会对女性的偏见和歧视:女性干政和参政是一种妖象,女性的妖象会导致社会的祸乱。这就是唐代服妖论的意识形态本质。

“服妖”是中国古代主流社会对不符合礼制和常俗的服装的一种蔑称。“服妖”之说,最早见于《尚书·洪范·五行志》,其文云:“貌之不恭,是谓不肃,厥咎狂,厥罚恒雨,厥极恶,时则有服妖。”[1](p63-64)《汉书·五行志》亦云:“风俗狂慢,变节易度,则为剽轻奇怪之服,故有服妖。”[2](p1353)“貌不恭”和“风俗狂慢”是“服妖”的两个重要指征,前者是对服饰礼制的轻慢;后者是对风俗礼制的背离。“服妖”包含两个层面的含义:(1)服妖是对封建礼制的重大挑战和背叛;(2)服妖是一种“妖象”“妖风”。它既是社会政治善恶治乱的征兆,又是对政治统治的挑战和威胁。因此,“服妖”实则是一个政治问题,只不过在古代社会,人们习惯用阴阳五行及谶纬学说来解释“服妖”,使其变得异常神秘,如晋人干宝《搜神记》云:“灵帝建宁中,男子之衣好为长服,而下甚短;女子好为长裾,而上甚短。是阳无下而阴无上。”[3](p85)又云:“晋武帝泰始出,衣服上俭,下丰,着衣者皆厌腰,此君衰弱,臣放纵之象也,至元康末年,妇人出两裆,加手交领之上,此内出外也。”[4](p93)服饰的上下、内外形制与政权的统治形式相比附,是汉晋时期“服妖”的重要理论阐释,也是政治统治通过阴阳学说和图谶理论在服饰领域的延伸。

汉晋以后,“服妖”在历代皆有体现,其最著盛名者,当为唐代时期。此时的“服妖”广为流行,一般老百姓也对流行的服妖之风仿效不止,形成了唐代壮观的服妖盛况,《新唐书·五行志》列出了16种“服妖”行为,涉及服装、饰品、日用品等诸多方面。本文试从历史文献及图像材料出发,探讨唐代服妖现象的表现形式及其原因,揭示唐代政治对服妖论的影响。此研究不仅使我们清晰地把握唐代服妖说的本质,而且对我们正确理解当今光怪陆离的服饰现象,具有一定的历史的借鉴和参考。

图1:张萱《虢国夫人游春图》(现藏于辽宁省博物馆)

图2:周昉《挥扇仕女图》(现收藏于北京故宫博物院)

一

唐代的服妖现象有多种表现形式,“女着男装”是较为著名的一种服妖现象,流行于初盛唐时期。《新唐书·五行志》载:“高宗尝内宴,太平公主紫衫玉带、皂罗折上巾具纷砺七事,歌舞于帝前。帝与武后笑曰:‘女子不可为武官,何为此装束?近服妖也。’”[5](p878)唐高祖武德四年(621)敕令:“三品以上,大科绫及罗,其色紫,饰用玉。”[6](p1952)高宗上元元年(674年)又令:“文武三品以上服紫,金玉带。”[6](p1953)太平公主所着“紫衫、玉带”乃三品以上官员常服,皂罗折上巾系男性的帽子,“纷砺七事”是五品以上武官所戴的七种佩饰。因此,太平公主是以三品以上武官的装扮出现在宴会。我们认为,唐高宗和武则天责备太平公主,不因其男性化的装扮,而因其武官的装扮。在唐初至开元时期,唐代宫廷中“女着男装”极为普遍,并非太平公主一人之好。《新唐书·李石传》载:“吾闻禁中有金鸟锦袍二,昔玄宗幸温泉与杨贵妃衣之。”[7](p4877)杨玉环穿着唐玄宗的锦袍,是当时的流行习气,而非最高统治者的政治特权或道德豁免。唐代的绘画作品提供了大量女着男装的图像证据,在唐代张萱的《虢国夫人游春图》(见图1)中,有三个着男装的贵族女子。该画中最前面的人物,穿着男性圆领窄袖袍衫,头裹幞头,脚穿皮靴,一些学者认为此人即虢国夫人。在唐代周昉的仕女画《挥扇仕女图》(见图2)中,一女性着圆领开衩紫袍男装,腰束红色蹀躞带,正挥舞着团扇。另一位着男装的女性身穿红袍衫,手拿铜镜。按唐代服饰制度,官职三品以上者服紫,四品服深绯,可知这两位女官是唐代宫廷内官,前者当为美人(三品),后者为才人(四品),她们正在为更高等级的妃子服务。

唐代墓葬中出土的女着男装形象则更多。据学者统计,在有关唐代的考古发现中,共有29个墓葬出土有女着男装的图像(包括壁画中的图像和陶俑形象),总数达60多个[8](p723-750图1-15)(女着男装数量系笔者根据该文图表统计)。2016年首次展出的唐武惠妃墓壁画中也有两个着男装的侍女,她们的脸上残留着红色面魇。在唐代时期,女着男装首先在贵族阶层形成风气,随后又衍播到民间,《大唐新语》卷十载:“天宝中,士流之妻,或衣丈夫服,靴衫鞭帽,内外一贯矣。”[9](p96)在盛唐时期,平民阶层的女子穿着与男性相同的服饰和鞋帽,极大地冲击了男尊女卑的封建等级秩序。

对于贵族女性而言,着男装的首要功用是行动方便,在讲究阴阳正位的封建社会,这虽是颠覆封建秩序的僭越行为,但它具有重要的历史意义。一方面它体现了唐代较为开放的性别观念;另一方面,它促使唐代女性,尤其是宫中女官的身体和政治观念发生改变。换言之,唐代宫廷女官的男装使其获得了身体行动上便利,那种基于男性角度的身体感知,进一步唤醒了女性的身体意识和权利意识,推动她们从男性的角度去认识社会及生活环境,从而在一定程度上刺激了她们参政、干政的欲望和野心。因此,女着男装在一定程度上反映了唐代女性的性别意识和女权意识,女着男装的服饰文化,培育了女性的男性化欲望,它构成了女性干政的时代背景,也为女性干政的合法化提供了强大的社会心理基础。

《晋书·五行志》云:“末喜冠男子之冠,桀亡天下。”[10,10](p822),在汉晋时期的儒家学者看来,女着男装是阴阳失范、女子干政的不祥之兆。按照这种服妖理论,“女着男装”无疑是严重的服妖行为,但唐代统治者并没有按照汉晋时期的图谶学说和阴阳理论将其妖魔化,而是以身示范,推动女着男装风气的传播。在唐代以前,政治基本是男性的游戏,但在唐代时期,女性当政、参政已较为常见。在宫廷之中,许多女官与皇帝及外官来往密切,一部分女官参与、干涉甚至把持朝政,女着男装就表达了女性参政的逻辑性和合理性:既然女性可以穿着男装,那她也一定可以参与政治。因此,唐代时期的女着男装,已经超越了服饰本身,它是唐代女性身体政治、服饰政治的重要表征。从女性的角度看,女着男装是唐代女性政治的符号化表达,它强化了女性政治的合法性和正当性。但在男性社会看来,它意味着女性干政,是对政治的干扰和破坏。因此,妖魔化女性就有着浓郁的政治意图,它既反映了唐代时期李氏与武氏之间的政治斗争,也反映了中国古代社会对女性政治的偏见与蔑视。后世学者对唐代女着男装的“服妖”之论,便是这种政治思想的产物。

二

唐代时期,被称为“服妖”的,还有胡服。胡服是中国古代西北地区少数民族及波斯等域外人穿着的服饰。胡服与汉人传统服饰相对,后者一般为长袍深衣、宽衣博带,而胡服则褊狭窄小,翻领、花边。自赵武灵王胡服骑射以来,胡文化对汉服的影响甚深。史载东汉灵帝好胡服,引起了京城贵族竞相效仿,至隋代时期,胡服对汉服的侵染已十分严重,此时的服饰因袭北魏、北周,已然是胡汉杂糅。《隋书》云:“今皇隋革命,宪章前代,其魏、周辇辂不合制者,已敕有司尽令除废,然衣冠礼器,尚且兼行。”[11](p254)《隋书》云:“自晋左迁,中原礼仪多缺。后魏天兴六年,召有司始制冠冕,各依品秩,以示等差,然未能皆得旧制。”[12](p238)不难看出,隋代时期的男性服装已深受胡服影响。《大唐新语》云:“隋代帝王贵臣,多服黄纹绫袍、乌纱帽、九环带、乌皮六合靴。”[9](p94)《旧唐书·舆服志》:“其常服,赤黄袍衫,折上头巾,九环带,六合靴,皆起自魏周,便于戎事。”[6](p1938)尽管在考古出土的材料中,还未见完全胡化的汉族男子服装,但唐因隋制,贵族常服的胡化是隋唐时期男性服饰的重要特征,且被统治阶层裁为定制。从《步辇图》中可见,除了颜色和装饰纹样有所差别以外,汉代贵族与吐蕃的服饰,其结构形态相差并不大,折射出唐初服饰中的胡化现象。

相较男性服饰而言,女性服饰的胡化更为丰富多变。《新唐书·五行志》载:“天宝初,贵族及士民好为胡服胡帽,妇人则簪步摇钗,衿袖窄小。……服妖也。”[5](p879)唐代姚汝能在《安禄山事迹》中记载:“天宝初,贵游士庶好衣胡服为豹幅,妇人则簪步摇,衣服之制度,襟袖窄小,识者窃怪之,知其戎也。”[13](p107)沈从文先生云:“所谓‘胡服胡帽’,即衿袖窄小条纹卷口袴及软锦靴等等”[14](p308)唐代初期的女性服饰,受北方胡人服饰影响,衿袖窄小;盛唐时期,衿袖又重新变得肥大宽阔,裙子也变得肥硕颀长,以致唐玄宗及唐文宗不得不下旨规定襦袖和长裙的尺寸。“条纹卷口袴”是唐朝女性流行的胡风服饰,一些学者认为是波斯袴。唐代时期,男性常服为圆领长袍、六合乌皮靴,女性身穿圆领长缺袴袍,腿套条纹裤,脚穿半靿软靴或尖头软鞋,这种形象在段蕑璧墓壁画、昭陵墓室壁画等唐代壁画中实例颇多。唐初秉承北齐、隋代遗制,胡服、胡帽十分流行,主要表现在三个方面:一是效仿高昌、回鹘、波斯等胡人服饰,如窄小的衿袖、圆领或翻领、缺骻袴、条纹袴;二是初盛唐流行的羃䍦、帷帽、锥状浑脱花帽等胡帽;三是新奇古怪的各式发髻,如半卧髻、倭堕髻、假髻等等。沈从文认为,唐代女性着胡服前期主要受高昌、回鹘文化影响,表现为高髻、尖锥形浑脱花帽、翻领小袖长袍、小口袴及软锦透空靴等等;在唐宪宗元和以后,主要受吐蕃影响,表现为蛮髻、椎髻等发饰及乌唇、黄粉脸、八字细眉等化妆样式[16](p304)。安史之乱后,唐代服饰尤其是女性服饰的胡化现象基本衰落。

图3:羃䍦

(燕妃墓捧羃䍦女士图出土于燕妃墓前室北壁西侧室)

早在南北朝时期,汉人与胡人长期杂居相处,其服装呈现出相互融合的面目,实际上二者难以区分,如《周书》记载高昌的服饰习俗时说:“服饰,丈夫从胡法,妇人略同华夏。”[15](p915)《太平御览》“高昌”条引《北史》说:“服饰,丈夫从胡法。妇人襦裙,头上作髻,文字亦同华夏,兼用胡语。”[16](p2859)从新疆考古发掘的材料看,二者的确极为近似,稍有差别的是唐代高昌地区的翻领样式较多。以服装本身而言,唐代女性与当时北方许多少数民族的服饰融合度较高。女性服装的胡化并没有引起史学家的过多责难,上文所谓的翻领、缺骻袴、条纹袴等胡化的女性胡服都没有受到批评,被斥为服妖的,主要是变化多端的胡帽。《旧唐书·舆服志》云:“武德、贞观之时,宫人骑马者,依齐、隋旧制,多著羃䍦,虽发自戎夷,而全身障蔽,不欲途路窥之。王公之家,亦同此制。永徽之后,皆用帷帽,拖裙到颈,渐为浅露。则天之后,帷帽大行,羃䍦渐息。中宗即位,宫禁宽弛,公私妇人,无复羃䍦之制。开元初,从驾宫人骑马者,皆著胡帽,靓妆露面,无复障蔽。士庶之家,又相仿效,帷帽之制,绝不行用。”[6](p1957)《新唐书·五行志》亦云:“唐初,宫人乘马者,依周旧仪,着羃䍦,全身障蔽,永徽后,乃用帷帽,施裙及颈,颇为浅露,至神龙末,羃䍦始绝,皆妇人预事之象。”[5](p878)这种演变过程及对它的评价,《唐会要》《大唐新语》及《新唐书·舆服志》的记录与新旧唐书的记载基本一致。羃䍦本是北方游牧民族男性用来防护风沙的帽子,《旧唐书·吐谷浑传》载:“男子通服,长裙缯帽,或戴羃䍦。”[17](p5297)羃䍦周围有较长的垂裙(见图3),可遮蔽全身,既有遮蔽女性面目的作用,又有装饰之美,新奇而又时髦。高宗永徽以后,羃䍦被“施裙及颈”的帷帽取代。在唐代画家李思训《明皇幸蜀图》(见图4、图5)中可见该形象;在陕西、新疆等地的唐代墓葬中,也出土了头戴帷帽的女性骑马雕塑和帷帽的实物遗存,证明帷帽在初盛唐时期确曾十分流行,唐玄宗时期始,帷帽被一种新的胡帽——靓装露面的浑脱花帽替代。从功能上看,胡帽从全身遮蔽到无所遮蔽,是胡帽日益便利化的演化过程;从美学上说,这也是审美风尚演化和文化间交流的过程。胡帽的演变被史学家们斥为“服妖”和“预事之象,其理论的逻辑性何在呢?其所预示之事又是什么呢?女性胡帽从“羃䍦”到“浑脱花帽”的演变,既是胡帽从隐蔽到显露的过程,也是一个反叛和衰变的过程。首先,它是叛乱之象。羃䍦的引入本是为了强化封建礼教,而它却因新奇的样式瓦解了礼教,成为反叛者。其次,它是衰变之象。胡帽由遮蔽全身,到遮蔽脸部,一直到无所遮蔽,这是功能逐渐衰变的过程。上述景象与“安史之乱”极为类似。作为胡人的安禄山,在玄宗朝廷备受恩宠——正如羃䍦和帷帽在唐初为妇女宝爱一样,最后露出狼子野心,发动军事叛乱,导致唐朝由盛转衰。因此,“妇人预事之象”指的就是唐代妇女胡帽的演化,暗示安史之乱的发生及唐代政治由盛转衰的历史命运。这就是它被称为“服妖”的真正原因。

唐代男性的服装胡化迹象明显,但未见史学家斥之为服妖;唐代女性丰富多彩的翻领绣花袖口衫、小袖长衫以及条纹袴等等,也未在服妖之列。可见奇装异服、胡服等不能简单等同于服妖,它们之间存在一个隐形的区分和判断的标准,那么这个标准是什么呢?下文将予以讨论。

图4:李昭道《明皇幸蜀图》(藏于中国台北故宫博物院)

三

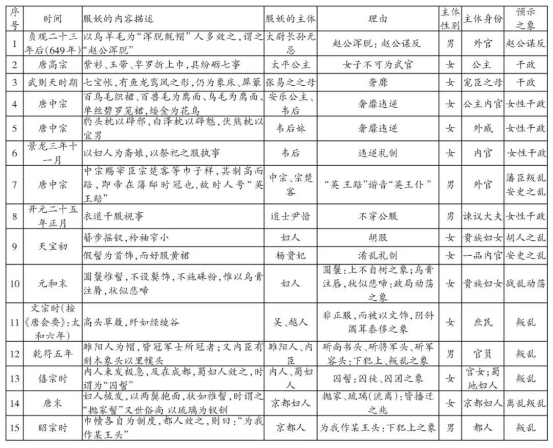

根据《新唐书·五行志》的“服妖”条,我们制作了唐代”服妖”案例的图表(如下表)。在16个服妖现象中,涉及男性的有5项,分别是“赵公浑脱”帽、“英王踣”巾、道士着道服执事、军士“斫某王头”及洛阳人巾帻等。“赵公浑脱”帽与“英王踣”巾被列为服妖,与帽子和巾子本身无关,而是因其称谓是不祥之兆。“浑脱”本为胡帽的一种,但长孙无忌使用该帽,则暗含谐音“婚脱”,有“脱离、反叛”之意。长孙无忌与李氏王朝有婚姻之亲,功勋卓著,后因反叛之罪获死。赵公浑脱预示着长孙无忌的叛乱,故称“服妖”。“英王踣”谐音“英王仆”,即英王颠仆、颠沛之意,暗示政治叛乱引起的颠沛流离,又因该帽是唐中宗为藩王时的帽子,该帽便被视为藩臣叛乱——“安史之乱”的预兆。“斫将军头”“斫尚书头”及“为我作某王头”,从语言上说,皆是以下犯上,造反叛乱之象。男性服妖的另一个案例是道士穿道服“视事”,这种行为虽违背了唐代的官服制度,但它为何是妖象呢?我们认为比较合理的解释是:道士与唐代的政治有莫大的关系。唐代李氏王朝遵奉道教,许多贵族女性都曾入道观修行,如杨贵妃道号“太真”,太平公主道号“太平”。此外,道教崇奉《道德经》,《道德经》尚阴柔,认为柔弱胜刚强。在初盛唐的政治氛围中,这可是女性强权政治或女性干政的理论基础。可见,只有当一种服饰行为被认为与重要的政治事件有关,才可能被斥为“服妖”。

《新唐书·五行志》列出的16项服妖,11项都与女性有关,占70%。这似乎表明:“服妖”者基本都是女性,或者说女性偏爱于“服妖”。女性服妖的主角主要有杨贵妃、太平公主、安乐公主、韦后、韦后妹等宫官或外戚,只有一则涉及平民妇女,其实质是影射女性干政及由此引起的政治动荡,反映了史学家对女性政治的担忧和批评。太平公主着男装毫无疑问是女性参政、干政的象征。韦后、韦后妹奢侈的生活行为被称为服妖,表面上是批评其奢靡的生活,实质上是抨击女性干政、外戚干政。这一点在第六项对韦后行为的批评中有明确的表达。韦后以妇人为斋娘,以祭祀之服执事,暗示韦后干政、淆乱朝纲。杨贵妃的服妖表现于两点:一是穿衿袖窄小的胡服;一是“假髻为首饰,而好服黄裙”。胡服是胡人的象征,是胡人乱政即“安史之乱”的预兆。但假髻和黄裙为何也是服妖呢?在晋代时期,假髻已被称为服妖。《晋书·五行志》载:“太元中,公主妇女必缓鬓倾髻,以为盛饰,用髲既多,不可恒戴,乃先于木及笼上装之,名为假髻,或名假头。至于贫家,不能自办,自号无头,就人借头。遂布天下,亦服妖也。”[10,10](p826)假髻盛行之时,晋孝武帝去世,天下大乱,很多人失去了真正的头(生命),妇女无头(假髻)而到处借头(假髻),这是社会动荡的预兆。对于杨贵妃而言,假髻所蕴含的象征则更为丰富。假髻亦称“义髻”,史载安禄山乃杨贵妃的“义子”,故假髻又是“安史之乱”的预示之象。黄裙非奢侈之物,但它是庶人之服。太和六年,唐文宗敕令:“诸部曲客女、奴婢,服絁紬绢布,色通用黄、白。”[18](p575)流外官即勋品以下的官员,与庶人相当。杨贵妃乃正一品内官,集万千宠爱于一身,却对庶人、曲女的黄裙颇有兴致,这是其人生变故及政治动乱的征兆。安史之乱后,杨贵妃流难蜀地,最后被缢而亡,与庶人的命运何其相似,黄裙似乎是其最终命运的预示。另外几个服妖现象,如圆鬟椎髻、乌膏注唇、啼装、囚髻、抛家髻等,也与“风俗狂慢”的发式和妆式无多大关联。唐代的发髻和面饰极为丰富,有些是受胡文化的影响,如乌膏注唇,但是否归于服妖之列,与其造型的象征意味有关。圆鬟椎髻是“上不自树”之象,象征着皇帝无能。乌膏注唇与圆鬟发饰相结合,状似悲啼,时称“啼妆”。政治动乱上可致君臣异位,下可致百姓流离、骨肉离散,故“啼妆”是社会动荡、民生艰难之兆。“囚髻”“抛家髻”“琉璃钗”等,逻辑与此相似。“囚”即“囚徒”,“抛家”即“离家”,“琉璃”谐音“流离”,这些话语类似于“言妖”,是政治动荡、叛乱的不祥征兆。基于此,我们就能理解吴人的“高头草履,纤如经绫谷”被斥为服妖的原因:这种僭越礼制的行为不仅仅是对正统秩序的破坏。更重要的是,吴人在草鞋上的“阴邪泰侈”文饰,使人联想到胡人、胡靴及“安史之乱”,这就是其被视为服妖的真正原因。

图5:李昭道《明皇幸蜀图》(局部)

唐代“服妖”表

唐代的服妖现象,实质上关涉到当时的两件大事:一是女性参政、干政;一是政治叛乱。前者的代表是武则天、太平公主、上官婉儿、韦后等。外戚干政是女性干政的直接产物,因此,唐代的服妖也折射了中国古代社会对外戚干政的反感。对唐代影响最大的政治叛乱当属“安史之乱”,被称为服妖的16种现象中,60%都直接或间接与安史之乱有关。在唐玄宗以前,服妖基本只涉及女性干政的预事之象。安史之乱后,服妖则以政治动荡和叛乱为指涉,凡暗示着动荡和叛乱,即为服妖。由于安禄山、史思明是胡人,与胡人相关的胡服、胡曲、胡食等亦受牵连,如《旧唐书》云:“武德来,妇人著履,规制亦重,又有线靴。开元来,妇人例著线鞋,取轻妙便于事,侍儿乃著履,藏获贱伍者皆服襕衫。太常乐尚胡曲,贵人御馔,尽供胡食,士女皆竟衣胡服,故有范阳羯胡之乱,兆于好尚远矣。”[6](p1958)史学家对唐代服妖现象的评价,深刻反映了安史之乱对唐代社会的影响,也反映了唐代社会对女性的偏见和歧视:女性干政和参政是一种妖象,女性的妖象会导致社会的祸乱。这就是唐代服妖理论的意识形态本质。

唐代的“服妖”现象,主要表现为女着男装、胡服胡帽及其他僭越礼制和伦理习俗的服饰行为。但是,并非所有的僭礼越俗、奇装异服行为都是服妖。是否被列于服妖,存在着一个隐性的标准,即该行为是否指涉唐代的两大政治问题:女性干政、参政及藩臣的政治叛乱。女着男装本质上是女性干政、干政的象征,胡服胡帽则象征胡人安禄山、史思明的政治叛乱。在安史之乱之前,服妖主要关涉到女性参政和干政,其主体多为贵族女性,尤其是级别较高的宫官。安史之乱后,服妖主要与叛乱和动荡之象有关,它反映了安史之乱对唐代社会巨大影响。女着男装既体现了唐代较为开放的性别观念,它也影响到唐代女性,尤其是宫中女官的身体和政治观念。换言之,唐代宫廷女官的男性化服饰,在给其带来身体上的便利的同时,也进一步唤醒了女性的身体意识,推动她们从男性的角度去认识世界,从而刺激了她们把持朝政的欲望和野心。从这个角度说,女着男装在一定程度上折射出唐代女性的性别意识和女权意识,这种服饰文化培育了女性的男性化欲望,它构成了女性干政的视觉文化背景,也为女性干政的合法化提供了强大的社会心理基础。胡服、胡帽等服妖行为,也并非因其狂慢轻佻的形式而获此污名,而因其造型影射、象征着政治叛乱和社会动荡。

在《新唐书·五行志》列出的16项服妖现象中,11项都同女性有关,这似乎表明“服妖”基本都是女性的事,或者说女性偏爱于“服妖”。这深刻地反映了唐代社会对女性的偏见和歧视:女性干政和参政是一种妖象,女性的妖象会导致社会的动荡。这就是唐代服妖理论的本质。

参考文献

参考文献

[1] 伏胜.尚书大观(三)·洪范五行传[M].北京:中华书局,1995.

[2] 班固.汉书:卷27上·五行志:第7上[M].北京:中华书局,1964.

[3]干宝.搜神记:卷6·长短衣裙[M].北京:中华书局,1979.

[4] 干宝.搜神记:卷7·西晋服妖[M].北京:中华书局,1979.

[5] 欧阳修.新唐书:卷34·志24·五行志[M].北京:中华书局,1975.

[6] 刘煦.旧唐书:卷45·志25·舆服志[M].北京:中华书局,1975.

[7]欧阳修.新唐书:卷153·列传第79·李石传[M].北京:中华书局,1975.

[8] 荣新江.唐代的男扮女装[M]//邓小南.唐宋妇女与社会:下.上海:上海辞书出版社,2003.

[9]刘肃.大唐新语:卷10第22·厘革[M].北京:中华书局,1984.

[10] 房玄龄.晋书:卷27·志第17·服妖[M].北京:中华书局,1974.

[11] 魏徵.隋书:卷十二·志第七[M].北京:中华书局,1997.

[12] 魏徵.隋书:卷十一·志第六[M].北京:中华书局,1997.

[13]姚汝能.开元天宝遗事安禄山事迹[M].曾贻芬,点校.北京:中华书局,2006.

[14] 沈从文.中国古代服饰研究[M].上海:上海世纪出版集团,2005.

[15] 令狐德棻.周书:卷50·列传第42·异域:下[M].北京:中华书局,1971.

[16]李延寿.北史:卷85·列传第73·结义[M].北京:中华书局,1974.

[17] 刘煦.旧唐书:卷198·列传148·吐谷浑传[M].北京:中华书局,1975.

[10]房玄龄.晋书:卷27·志第17·服妖[M].北京:中华书局,1974.

[18] 王溥.唐会要:卷三十一[M].北京:中华书局,1955.

原文来自微信公众号:史学研究2019年10月28日

原文链接:https://mp.weixin.qq.com/s/ffgptCNVwxwyQxfo2K_Cvw