摘 要 日本的宋史学者立足《名公书判清明集》,试图回应法律社会学家和清代法制史学者对传统中国司法文化的讨论。他们以听讼的定性为起点,衍生出深化法源理解、辨析司法官审判风格、构建“健讼”评价等三个研究方向。在法源理解上,由于“情”“理”等内涵与功能具有多元性,法源之间也存在着重合、互补或矛盾的复杂关系,需要细致辨别,才能精准定性某一司法官的审判特色。在司法官的审判风格上,地域性与群体性被用于解释他们之间的差异,然而这种解释面临三个风险:是否真的存在差异?地域性与群体性的解释之间是否存在矛盾?这种解释路径是否考虑到了历时性变迁与共时性的差异?在“健讼”评价上,由于唐代以前虽然诉讼多发、却未见“健讼”论述,所以“健讼”成为宋代以后诉讼文化的关键词,需要从司法官的主观意识领域入手,去寻找诉讼制度上的影响,以及《清明集》这类文献编纂成书的时代背景等。

关键词 《名公书判清明集》;法源;司法官;健讼

作 者 赵晶,中国政法大学法律古籍整理研究所副教授(北京 100088)。

本文载于《学术月刊》2018年第9期。

韦伯通过对两组概念进行不同的排列组合,对西方法律的发展过程作出了理念型的分析:第一阶段是形式-不理性的法律,第二阶段是实质—不理性的法律,第三阶段是实质—理性的法律,第四阶段是形式-理性的法律。在他看来,与西方法律这样逐步发展的路径不同,传统中国社会的法律与司法始终处于“实质—不理性”的阶段,即一直停留在西方中古社会法律的发展阶段上。具体到中国传统的司法运作层面,他认为中国传统审判“建立在‘考虑涉案者为何人’(in Ansehung der Person)的原则之上,像所罗门王审判一样,用伦理道德式的智慧与公正感(典型的‘卡迪审判’),考虑具体个人实况,而不是根据概括的、形式的法条来判案”,“过度重视实质公道、个案差异、自由裁量”,“充满了不可预计的特性”。

这样一种二元对立、将传统中国司法置于西方近现代法律对立面的分析模式,同样也体现在日本学者关于清代民事审判的研究中,代表性人物是滋贺秀三。他把清代地方官针对民事细故案件的听讼界定为“教谕式调解”,即依据情理,提出能够令双方都能接受的解决方案,由此平息纠纷。这一观点首先引起了美国学界以黄宗智为代表的学者的反对,他认为清代地方官的听讼就是一种依法判断是非曲直、保障正当权利的司法审判。日、美学者的这一争论波及中国的清代法制史学界,从而成为这一领域的经典命题。

清朝审判场景,大约摄于光绪26年

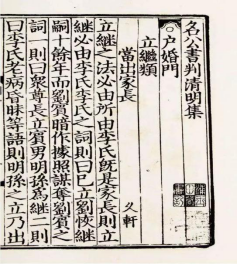

类型化的比较往往聚焦于不同类型的基本框架与主要特征,且将各种类型视为一个相对稳定的结构,从而忽略共时性差异与历时性变迁。与南宋地方司法审判密切相关的书判集《名公书判清明集》(以下简称《清明集》)以及少量散见于宋人文集中的书判就为宋代法制史学者回应上述命题提供了可能性,由此产生的问题无非就是:宋代是否有别于清代(历时性变迁)?如果存在差异,是大异还是小异(质变还是量变)?这种差异是否仅是宋代局部地区的特色(共时性差异)?

日本的宋代法制史学者先着其鞭,数十年间在这一领域积累了相当可观的研究业绩,很大程度上消弭了宋、清之间断代研究的隔阂,丰满了大家对近世中国法秩序的认知。当然,这并不意味着这些解释路径与答案都无懈可击,本文拟对此加以反思。

一、以听讼的定性为起点

高桥芳郎与小川快之曾先后梳理过日本《清明集》研究的学术史,本文不拟全面申说,以下回顾仅限于回应清代法制史研究的经典命题。

在仁井田陞与滋贺秀三关于《清明集》所见“女儿继承权”的激烈争论中,司法官对于法条引用、法律解读的问题开始浮出水面。如滋贺氏推测:“‘父母已亡,儿女分产,女合得男之半’,从其文体来看,这并非原封不动地引用某些条文的字句,一定是取其大意的文字。条文本身如何、上下文的文脉如何,现在都无法判明了。在这样的情况下,很难就法的内容本身做出正确的论断”,“‘女合得男之半’……不论是作为法律,还是被清楚说明的书判,都只是刘后村的一家之言,这点应当予以注意。或许这只是他随意的说法而已”。

此后,滋贺氏连续推出专论,讨论清代的民事审判是一种教谕式调解,国法、天理、人情是判断的基准,其中人情被置于所有基准之首,所有判断并非是解释国法所得出的结论,法律没有严格地规范审判活动。他虽然明确意识到宋代与清代有所不同,如“与此相对,南宋时期的法典几乎都未能流传到今天,但是在南宋的判语集《名公书判清明集》中,却可以搜集到很多从其他地方无法得知的、相当重要的民事法规,然而,如果我们对清代的判语也寄予同样的期望,结果却只能令人失望”,但依然坚持帝制时代中国的诉讼形态具有同质性,“一面把整个过程中细节性的沿革变化和其不变的性质置于意识里”,而且还将这种“父母官型诉讼”一直追溯到春秋时期。

北宋李公麟《孝经图卷》中的庭审场景

佐立治人旗帜鲜明地反对滋贺氏的观点,通过对《清明集》中民事裁判的考察,他认为南宋的司法官依据法律,对当事人主张的是非对错做出“二选一”的决断,绝非滋贺氏所谓的基于情理的教谕式调解。滋贺氏在评论中回应,虽然宋代与清代之间确实存在巨大的时代差异,探究其间的历史过程将是今后学界的重要课题,但是无论是宋代还是清代,“父母官型诉讼”的本质是没有变化的。他的反驳理由从审判法源“情、理、法”转向了判决“既判力”的问题,即在传统中国,司法官做出的判决不具有强制的确定性,依旧要考虑当事人是否接受的问题,宋代虽然法律繁多,但都是实体法而非程序法,也没有终审机构,这就是传统中国法不变的本质。换言之,在滋贺氏看来,即使如佐立氏所言,南宋司法官依法进行审判,但因为判决要考虑当事人是否接受,且没有终局性,所以无法推翻“教谕式调解”的定性。

王亚新曾总结,在西欧背景的法学语境中,审判与调解有三个方面的不同点:第一,“审判以强制性为特征,这尤其是表现在最终的判定中;而调解则必须获得当事者同意或双方当事者之间的合意,才能使纠纷终结”;第二,“审判必须严格依据具有实定法的法律规范做出判定;而调解则可以从法律的拘束中解放出来,根据条理甚至于完全根据当事者的意思达到纠纷的解决”;第三,“审判在权利义务的归属上必有胜负,原则上必须是‘非黑即白’的判定;但调解则允许妥协的解决,鼓励当事者相互让步”。

在这一背景下,佐立氏仅就第二点进行立论,自然很难说服滋贺氏,因此滋贺氏后来又曾回应道:将南宋时的审判简单地定性为“二选一”的判断,这是危险的;审判类型的异同与法律引用的频度等有着本质的差别。又因为宋代的上诉制度极为发达,当事者通过一再上诉,频繁推翻前判,所以有关第一点,学界并无争议,而且还由此延伸到对宋代“健讼”问题的讨论上;可惜的是,无论是滋贺氏、佐立氏,还是以后的研究者,都未曾就第三点进行论辩,此后的讨论大多集中在第二点上,并由此衍生出另外两个方向:

首先是继续深化对于“人情”或其他法源的讨论。如大泽正昭在介入“女儿继承权”的讨论时提到,“人情”是司法官克服法律理念与法律规定相冲突的架构之一,虽然与清代相比,宋代的“人情”原则色彩较为薄弱。可见他在总体上是支持滋贺氏的。

此后,他进一步批判佐立氏的研究仅立足于书判所见“人情”二字及其相关用语,并未考虑到虽未使用“人情”“情理”这一类语词、却体现“人情”原则的情况。有鉴于此,大泽氏对胡颖、蔡杭的书判进行分析,认为胡颖的“天理”原则体现在征引各种圣人、前贤的言论上,实际上与“人情”是一体的,且可大致分为普遍性道德和关于家族、宗族的道德两大类。至于胡颖的“人情”原则,一般体现为书判中出现的“从轻”“从宽厚”“可怜”“从恕”等语词,以及司法官对于被告立场、舆论、士人陈情的考虑;而蔡杭的书判也体现了自己的特点,如引用前贤之言仅限于范仲淹,又如他对于士人与官吏的犯罪多从轻处罚,体现了对现实的妥协,相比之下,蔡杭更重“人情”。总之,在大泽氏看来,当时的审判法源有二,分别是“国法”和以“天理”为内核的“人情”。

朱子门人蔡杭

此外,大泽氏还对刘克庄进行了个案研究,发现他在建阳知县任上基本依“法”而断,书判中几乎未见“情”,虽然引用古典如《论语》《诗经》等来彰显“理”,但并不构成裁判的依据;至于江东提刑时代的书判,很多是对下级机关的指示,体现的是仁民爱物的统治理念,而在他自己审理的部分,依然鲜见使用“人情”予以从轻处断的情况,与知县时代一样,在“理”的部分大多重视兄弟之间的友爱,而对“法”的援引则囊括律、法、具体的赦令、指挥以及抽象意义上的“法”,可见重视程度。总之,大泽氏认为刘克庄书判所见的风格是严格依法判决,并由此推论,他所引用的“女子分法”应该是当时存在的法律。这就与前述滋贺氏的判断形成了鲜明的反差。

大泽氏的上述论断其实已经体现出第二个研究方向,即不同的司法官对于法源的选择有不同的倾向与偏好。可惜的是,他并没有回答是什么原因造成了这种差异。如青木敦在给大泽氏的书评中问道,相比于蔡杭,胡颖的书评更喜欢引用古典及标举圣人,由此能得出什么有意义的结论?他还婉转地提示,大泽氏并没有参考自己在2003年就发表的相关论文。

青木氏的想法是:《清明集》中的名公在法令引用方面有很大的个人差异,如蔡杭、吴势卿等往往不引法而判,即使引用法律,也非根据情节逐项引用;与此相反,范应铃、翁甫则体现出强烈的引用法条的倾向,即使是再细微的事实,也会标举法条依据。由此他认为,相比于闽北出身的司法官,范应铃、吴革、胡颖等江西、湖南出身者表现出截然不同的判决手法,之所以如此,是因为宋代江西具有“健讼”的法文化,法令在地区秩序维持中具有重要意义。除此之外,他还猜测了另一个可能的原因——南宋道学家对法典的态度。如朱熹、叶适都对宋代法律的繁琐提出过批评,这种态度是否会影响到服膺朱子学的司法官的法律引用?

总之,在与清代法制史的经典命题进行对话的意识下,日本学界以《清明集》为核心史料,以听讼的定性为中心,拓展出三个研究方向:法源、司法官群体和健讼。以下逐一予以评析和反思。

二、对于法源界定的反思——以日文译注的争论为楔子

英国学者马若斐曾总结,《清明集》中的“情”主要指“案情事实”(fact),偶然也会表示“情感”(feeling);“人情”可以表示“社会中普遍存在的现实情形”,更多地表示“行为举止合乎相应的伦常要求”;从描述性角度理解,“理”的意思是“理由”,若从规范性角度来说,则有“原则”“伦理准则”“标准”的含义。所以他提醒研究者注意:“其一,这些词中间最为重要的两个——‘人情’和‘理’,都具有多重含义,发挥着多种功能。甚至在同一份判决中,这样的语词所发挥的功能都不止一种,比如有时其既可以作为谴责的工具,有时又可以作为判决的依据”,“其二,法官在判决中所用的语言有时很夸张,尤其是法官意在提醒当事人注意人伦之道时,他们会大量用到‘人情’和‘理’两词,此时,这些词会作文学藻饰之用,而对判决并不起实质性的作用”,“通过分析,我们知道这些关键词大致发挥了三种最重要的功能,各词在判决中所扮演的角色或居其一,或更多。这三种功能为:其一,对证据进行检验,以及对诉讼行为(包括自己的行为及别的法官的行为)进行评价;其二,对诉讼当事人的行为进行谴责(或定罪),其三,作为构成判决的一个要素,即构成判决的依据”。

由此可知,如果要将《清明集》所见“情”“理”等纳入到法源的讨论中来,我们必须先确定该语词在上下文中的意涵,然后再判断它是否构成判决的依据,只有同时满足这两点,所举例证才具有证明效力。以下分而论之。

(一)“情”“理”等内涵的多元性

1978年,梅原郁在京都大学人文科学研究所重组共同研究班,研读、译注宋本《清明集》,并于1986年出版日文译注本。高桥芳郎迅即发表了一篇长达三十五页的书评,予以严厉抨击。该文指出了译注本的若干缺陷,如译文有误或不当之处达百余处,虽然未必全部准确,但也有许多引人深思之处。

如梅原氏等将“结绝”译为“確定判决”,高桥氏则引用前述滋贺氏有关民事判决不具有“既判力”的观点,认为这一翻译不妥当。在日语中,“確定判决”是指无法通过上诉撤销的判决,如前所述,宋代确实不可能出现“確定判決”(除非是皇帝做出的)。

高桥氏的书评也涉及到“法”“理”“情”问题,指出梅原氏的译本往往没有明确解释,且时有误译。如宋本《清明集暪掠住?所收“叔父谋吞并幼侄财产”的书判中有一句“但子听于父者也,李少二十一岂知子从父令之为非孝。原情定罪,李细二十三为重,李少二十一为轻”,梅原氏的译本将“原情定罪”之“情”译为“实情”,高桥氏则认为此“情”应为“人情、动机”。从该案上下文的语境来说,梅原氏所译“实情”并无不当,推究案情,区分责任,完全符合文脉;反倒是高桥氏之说,如译为“人情”,此处含义不明,译为“动机”,李细二十三、李少二十一父子皆有吞并他人财产、拒抗官差的主观故意,所谓“子听于父者也,李少二十一岂知子从父令之为非孝”,无非是强调李细二十三作为家长的首犯责任,与“动机”无关。因此,从功能上言,此处的“情”只是用于确定法律责任的事实(fact)而已。

由此反观上述大泽氏对于“天理”“人情”及其相关用语的分析,我们不难发现以下问题:

其一,佐立氏和滋贺氏的讨论范围限于“民事审判”。原因在于,滋贺氏认为清代虽然没有现代民事诉讼和刑事诉讼那样的区分,但以是否课以徒以上刑罚为界限,形成两种性质不同的程序。如果课以徒以上刑罚,那么该案件的判决将严格依据法律、参照先例;而只有那些不存在徒以上刑罚的案件,才可能是具有强烈调解色彩的审判。因此,佐立氏很清楚地说明:“在现存的《清明集》474件判词中,民事案件有250起左右”,“民事案件有两项要素条件,即审判内容为‘田宅、婚姻、债负’,刑罚数量在‘勘杖一百’之内”。大泽氏将统计范围扩大至所有案件,并不区分“刑事”“民事”,这就面临一个风险:南宋究竟有无这种区分?若有,那么这种统括性统计的意义何在?若没有,该如何论证?

其二,大泽氏不仅没有区分“人情”“天理”等语词的不同内涵,而且还试图将其他相关的用语分别厘入“情、理、法”三者的框架下,这就进一步制造了混乱。青木氏业已提出疑问,大泽氏将“其情亦甚可怜矣”列入“人情”,而将“矜恤之心”纳入“天理”,不把“照减降赦恩”归入“国法”而归入“人情”,原因何在?此外,大泽氏还将大量“从轻”“从重”等酌情加重、减轻刑罚的内容归入“人情”,青木氏认为敕、令等法律中也有很多“从轻”“减轻”,这究竟是“国法”还是“人情”需要再考虑。

从法理上言,中国古代的刑法基本采用“绝对确定的法定刑”模式,即条文中只规定单一的刑种与固定的刑度,虽然司法官基本没有自由裁量的空间,但在法律上还有明确的减免情节的规定,如《宋刑统》卷二“请减赎”规定:“诸七品以上之官及官爵得请者之祖父母、父母、兄弟、姊妹、妻、子孙,犯流罪已下,各从减一等之例”。因此,被大泽氏列入“人情”的“以系修武郎之孙,姑从末减”“父系武弁,姑从引荫末减”等,其实都属于“荫减”,只有将“人情”理解为“减刑情节”时,二者才可能匹配。

《宋刑統》

其三,如果参详现代刑法中定罪与量刑的区分,从量刑情节来考虑南宋司法官对于“从轻”“从重”的决断,我们就可进一步怀疑:“人情”能否作为与“国法”并举的法源?中国台湾地区《刑法》第57条详细规定了科刑轻重的斟酌标准:

科刑时应以行为人之责任为基础,并审酌一切情状,尤应注意下列事项,为科刑轻重之标准:

一、犯罪之动机、目的;二、犯罪时所受之刺激;三、犯罪之手段;四、犯罪行为人之生活状况;五、犯罪行为人之品行;六、犯罪行为人之智识程度;七、犯罪行为人与被害人之关系;八、犯罪行为人违反义务之程度;九、犯罪所生之危险或损害;十、犯罪后之态度。

以此审视大泽氏归入“人情”的部分例证,如“愚蠢无知,从轻”“愚民无知,固不足责”可归入第一目,“方寸之乱,不言可知”属第二目,“众论”“舆论”“众论及知县之言,姑从轻”可归入第五、九目,“不欲玷其士节”“粗知读书”“前贤之后,合从三宥,从轻”则可归入第五目,“随母嫁之子图谋亲子之业……揆之人情,从轻”“因争财而悖其母与兄姑……特免断一次”“兄弟之讼……从轻”“乡邻之争劝以和睦……有人情在乡里”可归入第七目。

因此,这些被大泽氏认为是“人情”的因素并非作为判断是非、罪否的规范性依据,只是影响量刑的情节罢了。在这个层面上说,关于传统中国法中“情、理、法”的法源问题,是否可以部分地转化为在“绝对确定的法定刑”立法模式下,司法官如何行使自由裁量权的讨论?

《孝经图卷》局部,由明人仇英临摹北宋画师王端的《孝经图》而成

(二)不同法源的功能互补

宋本《清明集•立继》所收“立继营葬嫁女并行”书判中有一句“毋乃迹义而心利欤?毋乃事在此而意在彼欤?风俗薄恶,良可重叹”。梅原氏译本将“风俗”译为“人情”,被高桥氏批评为翻译不恰当:如地方志的“风俗”项下并不仅仅指涉“人情”,包含着习俗、惯行、当地人的性格与行为模式等宽泛的内容, 应该继续保留“风俗”一词并用注释进行解说。

在高桥氏批判性的书评刊出之后,梅原氏迅速撰写了反驳性意见,其中就对上述指摘进行了回应:既然高桥氏一直强调滋贺秀三《清代中国的法与裁判》对于解释宋代现象的有效性,那么不妨引用滋贺氏的看法。滋贺氏在该书中言及,“体问风俗”是要求“尽其情”,即常说的“小大之狱,必以其情”。“人情”这种一般性的概念也可概括性地指涉“各处风俗往往不同”,如土地状况的差别。

从翻译的角度而言,梅原氏这种辩解略显无力,前文的“风俗”若译为“人情”,反而给读者制造理解上的麻烦。只是将“风俗”纳入“人情”项下,不由令人勾联起另外一个相当有争议的命题。

宋代史料中常见“乡原体例”“乡原旧例”“乡例”“乡俗体例”等用语,既往学界都解释为乡村的习惯、民间的惯行等。高桥氏曾全面批判这种通说,认为“乡原”并非乡村之意,而是表示“从来的”“从前的”,因此“乡原体例”应当解释为从前的方式、从前的规定,其制定主体是公权力,而非民间。一旦拔高这一解释背后的历史意义,这就相当于否定了宋代乡村地缘性共同体的存在,完全代之以王朝对于乡村的主导性统治。

作为被高桥氏批判的对象之一,柳田节子在回应中全面检讨了唐宋史料所见“乡原体例”等用语,否定了高桥氏关于“从前的方式”“从前的规定”的解释,重新回归旧说“乡村的习惯”,并认为这些习惯根植于各地的地域性差别,通过长期积累而形成,源自民间,为政府所认可。

如果我们把这一争论纳入到法源视野下进行审视,可以产生的问题是:南宋的司法官有无将“乡原体例”等当作一种法源?如果确有其例,那么按照既往理解,这不过是“人情”之一;但按照高桥氏的理解,那便是“国法”的组成部分,结论截然不同。

南宋《孝经图卷》局部

以下将《清明集》所见“乡原体例”等语词汇成表1,同时列出日译本的译文与注释,以便展开讨论。

根据表1,可作如下申论:

首先,就第3项所列梅原氏译本的注释来看,他们显然了解并接受了高桥氏的看法,将“乡原体例”看作是一种“制度”,但没有采用高桥氏有关“乡原”为“先前的、本来的”的看法;高桥氏在译文中也放弃了“先前的、本来的”的看法。

表 1 《清明集》所见“乡原体例”等

表 2 《清明集》书判作者的法条引用率

其次,根据柳立言的研究,《清明集》中无名书判的作者应该适用“范西堂,后同”的方式来推定作者,因此第2、6、8项的作者可推定为范应铃、翁甫、胡颖。青木氏曾列出一表,统计《清明集》所收书判作者的法条引用率,不妨与之比对:

青木氏注意到,范应铃所撰书判的一个特点就是参考乡原体例、乡庶体例等地方社会的习惯。结合表1、表2,则可进一步发现:凡倾向于引用法条者,也往往标举这些地方习惯,如翁甫、吴革、胡颖。此外,根据柳立言的推断,表1第1项的书判署名“拟笔”,应是“建宁府之佥厅官员”,任职于蔡杭的籍贯地。立足于此,我们能否得出与上述法源讨论相关的有意义的结论?这就需要考虑以下三方面的问题:

首先,引用法条是否意味着严格遵守法律?

明本《清明集》卷四《户婚门 • 争业上》载有范应铃所判“漕司送下互争田产”一案,大致案情如下:黄子真从余德庆手中购回祖上卖给余家的田产,余德庆的堂兄弟余德广在交易后三年内以“亲邻先买权”为由提出退赎要求,黄子真以该田为祖产相抗辩。范应铃虽然最终支持黄子真的诉求,但并不认同他的抗辩理由。

范应铃首先引用了一个法条:“然律之以法,诸典卖田宅,具帐开析四邻所至,有本宗缌麻以上亲,及墓田相去百步内者,以帐取问。”据此,对于所典卖的田宅而言,不仅亲邻有先买权,周围墓田的业主也有先买权。虽然余德广是亲邻,但黄家的祖坟就在这块地的边上,黄子真也有先买权,两权并举,谁更优先?可惜法律并无明确规定。

范应铃只能采用目的解释的方法,认为“以亲邻者,其意在产业,以墓田者,其意在祖宗。今舍墓田,而主亲邻,是重其所轻,而轻其所重,殊乖法意”。只是他的这一判断是否契合“法意”?

《清明集》卷九《户婚门 • 坟墓》“禁步内如非己业只不得再安坟墓起造垦种听从其便”曾引法条:

典卖众分田宅私辄费用者,准分法追还,令元典卖人还价;即典卖满十年者免追,止偿其价;过十年,典卖人死,或已二十年,各不在论理之限。若墓田,虽在限外,听有分人理认,钱、业各还主,典卖人已死,价钱不追。

如果典卖人所典卖的田宅是共有财产,那么其他共有人可以追回产业,令典卖人归还价金;超过十年,则不能追回产业,只能获得价金;如果超过十年且典卖人已死亡,或者超过二十年,那么其他共有人就没有任何权利了。但这一时限并不适用于墓田。由此可见,南宋立法确实如范应铃所言,因墓田意在祖宗而倍加重视。

通过本案可知,范应铃虽然引用了法条,但因为规定本身存在空白之处,无法据以做出裁判,所以只能进行法理解释,推究“法意”,由此实现吴革所谓的“庶几法意人情,两不相碍”。这就提示我们两点:

第一,想要通过对某一司法官法条引用率的统计,来证明这位司法官比其他人更加遵守法律,恐怕存在很大的风险,因为引用不代表遵守(反过来,不引用也不代表不遵守);

第二,有时候不引用法条,而征诸“人情”之类,并不意味着司法官不想严格守法,而仅仅是因为法律存在漏洞或无法可据。

其次,不引用法条而征引“乡原体例”等又意味着什么?

在表1第4项范应铃所判《高七一状诉陈庆占田》中,高七一所执田产干照内“无号数亩步,别具单帐于前,且无缝印”,范应铃引“乡原体例”的要求,“必书号数亩步于契内”,否决了这份文件的证据力。高桥氏由此认为,这一要求并非自发生成的“当地习惯”,而是继受自公权力规定的立契登记程序。

然而,早在绍兴三十一年(1161)六月二十二日,户部员外郎马骐就曾提出意见:“窃谓典卖田宅,条令所载契要格式备矣,或不如式,在法未尝不许执用。……今契内一项不如式及未批砧基簿,与私辄典卖情犯绝远,而一概以违法处之,则伦类不通,非所以为法也”。对此,敕令所的意见是:

旧来臣僚申请,乞今后人户典卖田产,若契内不开顷亩、间架、四邻所至、税租役钱,立契业主、邻人、牙保、写契人书字,并依违法典卖田宅断罪,难以革绝交易不明、致生词讼之弊;不对批凿砧基簿,难以杜绝减落税钱及产去税存之弊。缘村民多是不晓法式,欲今后除契要不如式不系违法外,若无牙保写契人亲书押字,而不曾经官司投印者,并作违法,不许执用。(已经投印者,止科不应为之罪。)所有对行批凿砧基簿事,合依原降指挥施行。(不曾批凿已经投印者,令再行批凿。)

由此可见:

第一,国法所要求的“顷亩、开架、四邻所至”等内容,与“乡原体例”近似;

第二,北宋太平兴国八年(983)三月,就有臣僚上奏,认为民间田宅争讼之所以繁多,是因为任意书写契约导致四至界限不明,且不让左右邻舍知晓,缺乏佐证,因此太宗从其建议,下诏规定:“两京及诸道州府商税院,集庄宅行人众定割移典卖文契各一本,立为榜样,违者论如法”。宋廷努力推进契约标准化,但到了绍兴年间,民间的契约依然“不如式”,原因在于“村民多是不晓法式”,由此便可质疑高桥氏所标榜的国家对于乡村的统治力与渗透力;

北宋黄庭坚受命所写碑文,取自孟昶《官箴》,太平兴国八年颁示天下

第三,虽然“乡原体例”与国法内容一致,但范应铃舍“国法”而引“乡例”,原因或许在于,绍兴三十一年敕令所的建议依然有效,因此根据“国法”,“契要不如式不系违法”,无从否定高七一所执文书,而“乡原体例”的要求比“国法”严苛,可以戳穿诈伪的奸谋。

总而言之,究竟是“乡原体例”袭自国家制度,还是国家制度吸收了“乡原体例”,这无疑是一个“鸡生蛋、蛋生鸡”的问题。但国家制度对于民间社会的渗透力并没有高桥氏所预判的那么强大,“乡原体例”可能比国家制度还严格,由此或可窥得一斑。

再次,是否所有的“乡原体例”都发挥着行为规范的功能?

所谓行为规范,必然蕴含着权利、义务,但除此之外,还有“例如所谓的工业标准(产品、材料、工序和功效的工业规范)、劳动规范(计时工资中的‘一般报酬’)、成绩规范(体育竞赛参加者的最低成绩要求、‘限制/limit’)”,这只是“在质量、成绩、安全或类似方面的一致标准”而已。这种标准并不能作为法源,只是单纯用于确定某种事实。表1所列第1、2、3、5、8项中的“乡原体例”“本乡则例”“乡例”等皆是此类标准,所以高桥氏的部分翻译非常准确,如“计算方法”。

范应铃等比较多地征引这些地方计算标准,并非想在地方习惯与国家法律之间做出抉择,只是他们所审判的案件需要这些标准来确定基本事实而已。在这个意义上,集中出现“乡原体例”的原因或许并不在于司法官个人的爱好、倾向,而在于他所判决的某类案件被集中收录到了《清明集》中。

三、对于地域特色与群体划分的反思

如前所述,青木氏在标举范应铃、胡颖、吴革等人的特殊性时,推测了造成这种特殊性的两个原因:其一是江西独有的法文化;其二是道学家对法典的态度。这就形成了两个解释路径:地域与群体。

(一)消解地域性与差异性

对于前者,既有研究其实已对青木氏的立论构成了威胁,如前述大泽氏对于刘克庄的研究就显示,即使出身闽北,也会严格依法而判。青木氏自己也意识到了这一点,他感慨:“要对这些影响予以检证,其实并不容易”,如引用法律较多的翁甫和刘克庄、引用法律极少的蔡杭和吴势卿都是福建人,且刘克庄和蔡杭都在江西的信州、饶州任过职。

刘克庄

事实上,柳立言的研究或许更有釜底抽薪的效果。他立足于《清明集》中关于立嗣与分产这两类民事案件,发现出生于不同地方、任职于不同地方的五位司法官作出了相当一致的判决,由此总结判决一致的原因:第一,依法而判的要求,这反映出南宋的立法相当周严以及审判者受到制度的约束(如要求援引法条);第二,审理者所用的“道理”和经义大多简单、普遍且符合民情,发挥着辅助而非抵触法律的作用;第三,判决讲究逻辑推理;第四,审判的目的相同;第五,效法相同的儒学或司法名公。此外,他们彼此是师生、朋友或同门,参用彼此的观点和书判,阅读相同的法律名著、儒学经典和科举用书等。与此同时,他又用四位司法官所写十三个书判来分析南宋的宗教犯罪审判,并得出结论:尽管时、地和人等因素都不同,但四位审理者的表现基本相同,如逻辑清晰、推理严谨、审判依法、不大受个人好恶左右、兼重形式与实质条件、讲究名实相符,既处罚百姓,也惩戒不悔改的士大夫,所作判词条理分明、清楚易读;最重要的是判决结果也大同小异,所谓的小异体现在决定应处何刑时,他们根据罪罚相称的原则,重罪重罚、轻罪轻罚。在这一研究结论之下,且不论江西的地域性特色是否影响到名公的不同审判风格,连名公之间是否存在本质差异都成了一个伪命题。

(二)消解朱子学派的特殊性

宋本《清明集》“目录”页后就是“清明集名氏”(作者列表),在朱熹之下,真德秀等依次排开,俨然呈现出朱子学派的气象。青木氏认为,《清明集》的这些名公基本上全是朱子学者,且很多都出生于朱熹寓居的闽北建州。

如果以朱子学派的建构来讨论《清明集》编集成书的可能性,即为何集结这些人的书判、编者如何取得这些人的书判等,这应当是一种有效的解释路径。然而,如果要以朱子学来解释这些司法官的审判特色,那么就需走出《清明集》、南宋乃至宋朝,进行大量的历时性与共时性的比较工作。如高桥氏曾围绕宋—明之间关于寡妇改嫁能否带走妆奁的问题进行讨论,认为南宋的法律对此并无规定,所以司法官存在意见差别,黄榦所持的禁止性意见可能源自朱子学的宗法主义立场,与元、明法律中的禁止性规定具有相同的思想背景。

可惜的是,目前未见其他与之类似的个案研究,大多都是泛泛而论。如近藤一成曾以黄榦为例,分别考察了“礼的世界”与“判词的世界”。他认为,对黄榦来说,礼是以“天理”为基础的人间规范的表现,通过“礼”的实践,社会可以实现应有的秩序,所以他不仅接受朱熹的委托,着手编纂《仪礼经传通解》的“丧祭二礼”,而且还努力践行古礼。而从黄榦的判词来看,原本被期许为乡村社会中流砥柱的士大夫竟然为恶乡里,这一定程度上来说就是礼所极力维持的尊卑等级秩序的负面效果;而从黄榦作为当事人参与诉讼的实例来看,他首先寄希望于和平协商、乡里长者调解,最后才是报官告诉,这也是“礼的世界”的延伸。令人遗憾的是,我们很难从中看出朱子学、礼书的编纂究竟给黄榦的司法活动带去了何种决定性的影响,从其书判的内容来看,他的所作所为与朱子学兴起之前的传统士大夫并无二致。

黄榦,被朱熹视为道统继承人

又如青木氏以朱熹批判敕令格式之繁琐为据,推测这一态度可能影响了朱子门人在审判中对法条征引的态度。问题在于:朱熹在立法上态度能否影响到门人在司法上的风格?如果《清明集》的编集者有意集结朱子学派的典型书判,为何又会收录风格迥异者如范应铃、吴革等人的作品?作为朱子学的传人,真德秀显然十分肯定范应铃的司法才能,所以才“扁其堂曰‘对越’”;朱熹(紫阳夫子)亲自为吴革写下“恕斋”二字,“揭之楣间”,蔡杭、刘克庄又分别为他写了记、跋,似乎很难看出门户之见。因此,这样的群体性归类与前述地域性划分之间出现了明显了的张力。

虽然目前的《清明集》中并未见到朱熹的书判,但他关于司法审判的态度却见载文集,如《戊申延和奏札一》载:

故臣伏愿陛下深诏中外司政典狱之官,凡有狱讼,必先论其尊卑上下、长幼亲疏之分,而后听其曲直之辞。凡以下犯上、以卑凌尊者,虽直不右,其不直者,罪加凡人之坐。其有不幸至于杀伤者,虽有疑虑可悯,而至于奏谳,亦不许辄用拟贷之例。又诏儒臣博采经史以及古今贤哲议论及于教化刑罚之意者,删其精要之语,聚为一书,以教学古入官之士与凡执法治民之官,皆使略知古先圣王所以敕典敷教、制刑明辟之大端,而不敢阴为姑息果报便文之计,则庶几有以助成世教,而仰称陛下好生恶死、期于无刑之本意。

由此可知,在朱熹看来,司法官在审判时,应该先看“尊卑上下、长幼亲疏”,然后再“听其曲直之辞”,凡是有悖尊卑伦理,“虽直不右,其不直者,罪加凡人之坐”。《清明集》中充斥着尊卑、长幼之间互为告诉的财产、奸非等案件,相关审判有无贯彻朱熹的这一想法?在“背母无状”判中,义子许万三夫妇悖慢母亲王氏,并偷取钱财,按照《宋刑统》规定,这涉及到“十恶”中的“不孝”(供养有阙)等罪,应判徒二年,但是作为理学名臣的司法官蔡杭完全未加惩处,这是否契合朱熹的态度?

朱熹在奏札中还建议,朝廷应派员博采经史,汇编前贤名言,让理民司法之官人手一册,以成教化。参考大泽氏的上述研究,被青木氏划入异类的胡颖频繁征引先贤圣人之言,而蔡杭却只引用过范仲淹一人之言。两相比较,谁更贴近朱子之学?

朱熹

如前所述,滋贺氏认为,这种参酌“情、理、法”的审断文化早已见于春秋,贯穿整个帝制时期,那么标举南宋朱子学的意义何在?程颢曾言:“吾学虽有所受,天理二字却是自家体贴出来。”如果以此定义理学在司法文化上的影响,我们或许可以推论:参酌各种体现伦理纲常的价值原则是传统司法官的一贯作为,但将这些价值原则统摄到“天理”的概念之下,作为最高标准,可能是这些朱子学派司法官的独到之处,但这并不构成法文化的本质变化。

滋贺氏还认为,南宋的民事法规数量繁多,非清代可比;青木氏显然也有类似的想法,他详细考察了宋代大量地方法的编纂,认为宋朝希望用立法的方式穷尽一切行政事务,由此走到法治性行政的极限。如此看来,似乎宋代的法文化又与其他时段皆有不同,如果范应铃、吴革、胡颖的审判风格真的是“异数”,或许他们才是这种独特的司法文化的代表,而朱子学派则在中国司法史上显得平平无奇。

总之,本节的所有讨论建立在司法官差异性辨析的基础上:这些司法官的审判结果是大同小异,还是小同大异?若是大同小异,那么造成“小异”的原因,究竟是案件本身的情节具有特殊性,还是司法官本人的知识结构、学派归属有所不同?

三、对于“健讼”的反思——以司法官的主观感受为中心

关于宋代的“健讼”,自宫崎市定以来,日本宋代研究者多有讨论,问题意识聚焦于这一现象出现的原因,如部分地区讼学的发达,人口增加和商业化带来的社会结构的变化,伴随交通运输的发达、民众往来的频繁而出现的治安恶化、土地买卖活跃、土地流转加速、移民的涌入等。夫马进还分析了宋代越诉与上诉、科举、役法对于“健讼”出现的促进作用。在这一讨论背景之下,“健讼”就是宋代部分地区的实态,而《清明集》所载案例就为证成这样的实态提供了坚实的史料证据。

不过,近来也有学者提出,“健讼”未必就是实态,而是某些司法官或评论者的主观认识。如青木氏认为:“当存在某一诉讼状态的时候,士大夫官僚若将它认定为健讼,那么它就是健讼。我们所看到的记载,不过就是每个作者所具有的对社会、土地以及身处其中的人们的行为的印象罢了”;小川快之也持相同立场:“‘健讼’只是表达官僚等人的认知,实际情况如何并不清楚,也许只是书写者本人的感受而已。写下哪州‘健讼’的判断时,‘健讼’只是作为一种模糊的印象而被使用,实际上,该州总体如何、州内部是否有所差别等具体问题则不易被确知。而且,‘健讼’所表达的意思也因其书写之人与时代的不同而有所差异。一般而言,写入文献史料的记载,以该书写者的视角、感觉而写就,不能径断为‘所写=实态’。”然而,遗憾的是,在具体行文论证过程中,无论是小川氏还是青木氏,都将江西的“健讼”当作“实态”,而不触及书写者的主观感受问题。

其实早在三十多年前,赤城隆治就曾发表论文,致力于发掘黄榦、刘克庄、黄震、官箴书的作者对于“健讼”的不同认识,如有的关注讼师、哗徒,有的重点批判地方上的有权势者等。可见“健讼”并无确切、统一的定义,不同的司法官有不同的体验与认知。

或许更为重要的问题是,“健讼”一词一般被认为出现在宋代以后,那么在宋代之前是否存在“健讼”的现象?这至少有两种可能:第一,有类似现象,而无类似的主观评价;第二,无类似现象,因此无类似评价。夫马氏曾就东汉的情况进行描述,可知诉讼多发的情况在很早的时期就已出现;辻正博曾对隋唐直至宋代的相州进行考察,指出隋唐时期的相州已经出现被后世评价为“健讼”的那些现象,但当时基本没有人把它们视为一个严重的问题。由此来看,似乎第一种猜测的可能性更大,那么唐宋之际究竟发生了何种变化,才导致“健讼”成为一种流行的评价?

一个可能性的推测是:“农忙止讼”制度在唐代开元二十五年(737)修入《杂令》,成为一项诉讼制度;宋初还进一步明确,每年十月一日至正月三十日受理词状,三月三十日前断决完毕。从法律制度上将这类案件的起诉时间压缩到半年之内甚至三个月内,这无疑增加了地方官审理、断决案件的负担。同样是一年五十件诉讼,此前可能分散到十二个月内,陆续进入到地方官的视野当中,此后则集中到半年甚至于三个月内,地方官的主观感受怎能不发生剧烈变化?这或许是“健讼”印象流行的原因之一。

这一猜测还有一个旁证:辻氏发现,杜佑根据《隋书·梁彦光传》的记载,在《通典》中描述相州的风俗在此后依然得到延续,并增加了一句未见于《隋书》的评价“至今好为诉讼也”。《通典》于贞元十七年(801)进呈德宗,所载内容以天宝为时间下限。或许是因为前述“农忙止讼”制度的建立与实施,类似于“健讼”的“好为诉讼”的主观评价才会随之出现。

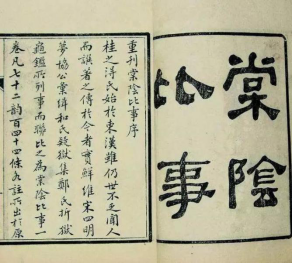

当然,赤城氏曾从书籍史的角度进行推测:将判决文收入个人文集是宋代尤其是南宋以后的特征,另一方面,具体且丰富的官箴书被保存下来,也在北宋以后,这反映了实务能力丰富的经世官僚群体的形成。而从五代开始,《疑狱集》《折狱龟鉴》《棠阴比事》乃至于《清明集》等案例、书判集的编纂也陆续出现,法律事务似乎得到了士大夫群体前所未有的重视,“健讼”评价的密集也可能跟文集编纂和保存的情况相关。在这个意义上,《清明集》等的编纂成书及其时代背景理应成为今后重点探讨的一个方向。

《棠阴比事》

四、结 论

面对数量巨大的档案材料的清代研究者,业已逐步走出围绕听讼性质所展开的争鸣,或致力于比较不同地域或者同一地域但不同时段诉讼案件的数量差异,由此探究造成这种差异的原因;或致敬《档案中的虚构》一书的作者,逐一比勘司法档案与初审官的个人日记,以及详为比对在司法程序的不同阶段围绕同一案件所产生的官方文本,从而展现司法档案如何及因何被建构。

这种开发新议题、试验新方法的能力让宋代研究者瞠乎其后,毕竟与宋代司法活动直接相关的材料就只是数百个传世的“书判”而已。更加令人焦虑的是,随着时间的推移以及从学、从业人数的逐年飙升,以《清明集》为核心,回应清代研究所提出来的“情、理、法”命题等的研究已进入到一个高度“内卷化”的阶段,大量重复研究由此涌现,因此本文的反思也同样适用于大量中文学界的相关成果。

柳立言在忆及中国台湾地区“宋代官箴研读会”选读《清明集》时,曾提到:“除了必须应用的三数部辞典外,研究生引用的二手资料合计不到五篇。反观日本的《〈名公书判清明集〉(惩恶门)译注稿》,引用了130余种资料”;大泽氏也在近著中严厉抨击某部中文著作完全没有参考日本的研究成果。

然而,如果以同理心进行反思的话,其实日本学界也没有能够密切追踪中文学界的研究进展,尤其是对其先行发表的单篇论文有相当冲击力的研究成果,他们也未必会在集结前文而成的著作中予以回应。在这一点上,替中国学界担忧的大泽氏本人也并不是没有可指摘之处。

本文的撰作,既希望增进中文学界对于日文成果的认知,也试图通过这样的评析与反思,进一步加强国际学界的交流与对话,从而共同开拓出立足宋代、辐射通代的新命题,进而重建法律文化类型比较的范式。

本文转载自微信公众号《学术月刊》2018年10月22日。