(邱源媛,中国社科院历史所研究员)

30年来,没有人可以忽略社会史带给史学界的启发与生机,学者们基于社会史研究而生发的分歧、争论、疑惑、思考、探索,不仅形塑了本领域的发展方向,结合人类学、社会学孕育而生的田野调查,眼光向下关注大众的社会史研究范式,对中国史学各断代史、各专门史产生了不可限量的巨大冲击。这其中华南学派的研究让学界瞩目,华南学派将传世文献与田野观察相结合,以自下而上及自中层行政组织向下的视角,从而对整体的社会历史过程进行重新认知,对长时段的区域史以及由此而至的社会、国家整体史的思考与研究将中国史学推进到了新的高度。虽然华南学者们从未承认有过什么学派,正如科大卫所说:“从来没有过‘华南学派’”(孔雪《科大卫:从来没有过“华南学派”》,《新京报》2016年12月17日),但华南学者30年的学术成就以及对中国史学的推进作用有目共睹,冠以“学派”二字也体现了学术界对华南学者的认可与尊重,基于此,本文也沿用此一称谓。

随着团队的成长,以华南为本位的学者们推进了更为宏观的思考,“中国其他地方又如何?”“对于一个区域的优秀研究,会迫使我们对中国其他区域提出新问题,如果考虑周全的话,甚至会迫使我们对中国以外的社会提出新问题”(科大卫著、卜永坚译《皇帝和祖宗:华南的国家与宗族》,江苏人民出版社,2010年,第411—412页),这种思考催发了华南学派研究领域的拓展。2004年,科大卫撰写《告别华南研究》,标志着以科大卫为代表的华南学派的学术抱负和学术期望,“现在是我总结我研究华南的时候”,“只有走出华南研究的范畴,我们才可以把中国历史写成是全中国的历史”,“我们最后的结果,也不能是一个限制在中国历史范畴里面的中国史。我们最终的目的是把中国史放到世界史里,让大家对人类的历史有更深的了解”(科大卫《告别华南研究》,载于《明清社会和礼仪》,北京师范大学出版集团,2016年,第197—215页)。

华南学者们关于“中国为什么是中国”的提问,得到了学界的积极响应,其影响逐渐向诸如华北、江南、江西、湖南、云南等各个地域辐射,此前既已经有相当积淀的区域社会史研究几乎成为社会史主流,与此不无关系。这样的学术关怀让看似固守一隅的区域史进入相互关联、对话的层面,学者们开始有意识地立足区域关注整体,华南学派的研究与思考给中国区域史研究注入了相当的活力。

毋庸置疑,在几代学者的努力之下,华南学派树立了区域史研究的典范,值得借鉴学习。然而,我们也需要注意,当该研究模式强大到其他地域研究都带有华南痕迹时,中国区域史研究就有可能出现僵化的危机。华南学派对当前史学、社会学、人类学等领域的影响可谓至深至重。这种范式,一方面打开了研究中的诸多门窗,开辟了很多路径;但随着至深至重程度的加深,某种程度上也成为一种限制,华南模式变成了中国现在区域史研究的模子,无论哪里都参照这个模子往里面灌类似的原材料,塑造出来的成品很难跳出华南的研究框架,真正冲出华南。

如何寻找地域特色,严谨的学者开始冷静反思。颇受学界关注的华北区域史研究拥有一批高水平的学者,北京大学的赵世瑜团队即是其中重要的一支,赵世瑜在2016年出版的《长城内外》(北京大学出版社,2016年,第1—2页)一书的“绪论”中写道:

虽然已有越来越多的年轻学者开始从事这一领域(笔者注:华北区域史研究)的研究,但我并不认为已开始形成什么“华北学派”……就此而言,我个人的看法是,除了研究的区域外,目前的华北研究与华南研究并没有明显的区别。

这当然也是我的自我批判。

赵世瑜“尝试着手以‘华南研究’的立场为基础,讨论一点内陆史或内亚视角关注的问题,甚至试图将明清之际华南发生的事情与长城以外发生的事情联系起来”(赵世瑜《“华南研究”与“新清史”应该如何对话》,《历史人类学学刊》第15卷第2期,2017年)。

内陆史或内亚史视角,尤其是联系清史的内亚(InnerAsia)视角,当属近20年来,少数能与华南学派比肩的,对中国学术界产生重大冲击的另一只学术力量。西方的内亚史研究可以追溯到20世纪初期伯希和、斯坦因等学者,该领域一直为西方学术界所重。中国的内亚史研究缘起于王国维、陈寅恪诸学者,上接乾嘉考据之学,又自西方引入历史语文学(Philology)之风,倡导多语种文献之间的勘同工作,及后韩儒林、于道泉、季羡林、王锺翰等诸位前辈学人在蒙、藏、梵、满等领域树立佳绩,王尧、耿世民、亦邻真等承先启后。

当前,国内学术界在汉唐史、敦煌学、西域学等领域有着深厚的内亚研究基础,相对而言,清史研究中的内亚关注尚显薄弱,但近20年来,在内亚视角的冲击下,清代非汉因素的讨论吸引了越来越多的海内外清史学者,与此同时,也得到治其他断代的内亚史学者的关注。罗新在《从清史中寻找内亚的连续性》一文中谈到,“清史不仅在空间意义上伸展到内亚,而且,对于内亚研究者来说,这些清史中的内亚性,还在时间上与内亚的历史传统紧密相连……清代史料之丰富,是过去各个时代都无法想象的,对于内亚研究来说,更是一个几乎取之不尽的宝藏……借助清代的浩瀚史料,发现更有时间深度的历史问题”(罗新《从清史中寻找内亚的连续性》,《历史人类学学刊》第15卷第2期,2017年)。

从满洲本位出发,以非汉视角审视清代统治,强调清王朝的内亚性质,这些思考维度极大开拓了学者视野,但与此同时,我们也应该理性的看到以内亚为本位的清史研究有其天然的局限性。集中关注东北部、北部、西部地区及其非汉人群,某种程度上忽略传统汉族区域、忽略传统研究问题,导致了此类研究与清代社会史、区域史、经济史等领域在客观上存在隔阂,这是内亚视域下的研究者需要去跨越的一道沟壑,而华南学派以其丰富的在地经验,或许能为清代内亚史学者提供一条重要的可以借鉴的研究路径。

当然,华南学派并非没有关注“非汉”,对瑶、畲、疍、苗、彝、回、客家、水上人等等群体的关注一直是华南研究的重要组成部分,但“毕竟所研究的区域和比较成熟的成果多在长江以南,对蒙、藏、青、新等地区的关注极少。若想达致其重写明清中国史的目标,那些地区的研究是不可或缺的”(赵世瑜:《“华南研究”与“新清史”应该如何对话》,《历史人类学学刊》第15卷第2期,2017年)。

这种不可或缺,不仅是在地域上,更具有研究视角与整体框架上的意义。“国家(state)与地方”是华南学派的立论基础,而内亚研究者在对清王朝理解的基础上则选择了“帝国”(empire)一词。

“内亚”与“华南”,并不单纯是以研究地域所划分的学派,有学者的研究区域虽然属于“内亚”,方法上却无疑更贴近“华南”。同时,在具体研究问题上,华南以透过地方看国家,立足“由下而上”;而内亚学者则更为关注国家层面,重视上层制度建构。但无论切入点如何,事实上,华南学派同样探讨了国家制度,而具有内亚视角的学者,诸如清代的八旗研究,也越来越关注地方社会与基层人群,对“上”“下”关注度的不同也并非二者的根本性区别。定宜庄关于“帝国”与“国家”差异化的论述,让我们意识到双方的区别不是地域上的,也不仅仅是“从上至下”或“至下而上”(当然这一点依然至关重要),研究视角的转变、整体框架的换位思考、对历史主体性的理解或许才是二者可以对话,可以彼此丰富、相互借鉴、真正互惠的关键所在。(《“国家”与“帝国”:华南研究与“新清史”对话的基础何在》,《历史人类学学刊》第15卷第2期,2017年)

对于华南与内亚的思考并非个别学者的偶发,而是学术发展到一定阶段的水到渠成,近两三年来,有不少学者基于自己的领域,以不同的方式,从不同面向发出声音。

2016年,日本京都举办了全美亚洲年会亚洲分会(AAS-in-Asia),在“国家与社会的碰撞”专题研讨会上,邱源媛、卢正恒等几位年轻学者尝试着将多元的非汉视角与华南学派主导的历史人类学(Historical

Anthropology)相互结合,希望能更为立体化、多面向、非线性地寻找不同区域内的不同问题意识,丰富“国家——地方”研究内容的同时,也深化对于清代国家统治的理解。此次专题研讨会引发了不少学者的关注,并得到《历史人类学学刊》编辑部的支持,组稿为特刊,2017年,《历史人类学学刊》第15卷第2期以笔谈的形式发表。其中6名年轻学者的文章分别涉及了清代华北地区的旗人社会(邱源媛《土地、继承与家族:八旗制度影响下的华北地方社会》)、福建晋江施琅宗族中的旗人与汉人(卢正恒《双面刃:清代施氏旗人家族与施氏汉人宗族研究》)、闽南漳浦的迁界问题(陈博翼《漳浦迁海考——堡寨所见迁界范围与社会变迁》)、清代蒙古区域汉族商人后裔的蒙古化(蔡伟杰《居国中以避国:大沙毕与清代移民外蒙之汉人及其后裔的蒙古化(1768–1830年)》)、新疆地区湖南人群的定湘王信仰(EricSchluessel许临君《从城隍到戍卒:定湘王在新疆》)、卫藏和安多藏区的宗教与法律(孔令伟《国法与教法之间:清朝前期对蒙古僧人的禁限及惩处——以<理藩院满蒙文题本>中蒙古僧人坐罪案例为核心》)等,通过具体研究中不同类型的区域社会与地方人群,展现了无论是对于华南本部的研究,还是其他区域,如华北、蒙古、新疆、西藏等区域,将诸如内亚等多元视角与历史人类学相互结合,对凸显区域差别性、寻找本土区域史研究方向、从而思考“中国为什么是中国”等问题将会有推进作用。此外,还有5位学者对此议题发表了评论,他们既有来自华南学派的萧凤霞(《对专号的一些意见》),致力于满族史、八旗史研究的定宜庄(《“国家”与“帝国”:华南研究与“新清史”对话的基础何在》),研究华北区域史的赵世瑜(《“华南研究”与“新清史”应该如何对话》),还有研究魏晋南北朝史的罗新(《从清史中寻找内亚的连续性》)以及人类学家何翠萍(《与专号作者交流》),不同学科背景、不同视域、不同研究面向,学者们以自身数十年的研究经验,回应了年轻一辈的思考。

2017年8月,中国人民大学国学院在无锡召开“‘内亚’与‘华南’的交汇”工作坊。近20年来,随着大量中央档案与地方文书的开放,中国内亚史与社会经济史研究获得了长足的发展。新一代内亚史学者,开始充分掌握汉、满、蒙、藏与察合台文等多语种文献,取得了丰硕的研究成果。同时,社会经济史更进一步与历史人类学交流,通过文献与田野的结合,深化了学界对地域社会的认识。参加会议的学者既有以历史人类学见长的华南学者,也有以满、蒙、藏、察哈台文为主要史料的内亚史学者,研究风格、叙述方式、问题意识诸多的不同交织于会场,相互碰撞,双方都在思考,尝试着寻找内亚史与社会经济史相互之间的关联以及合作与沟通之处(孔令伟:《中原、内亚与域外:2017年明清史研究新趋之管见》)。

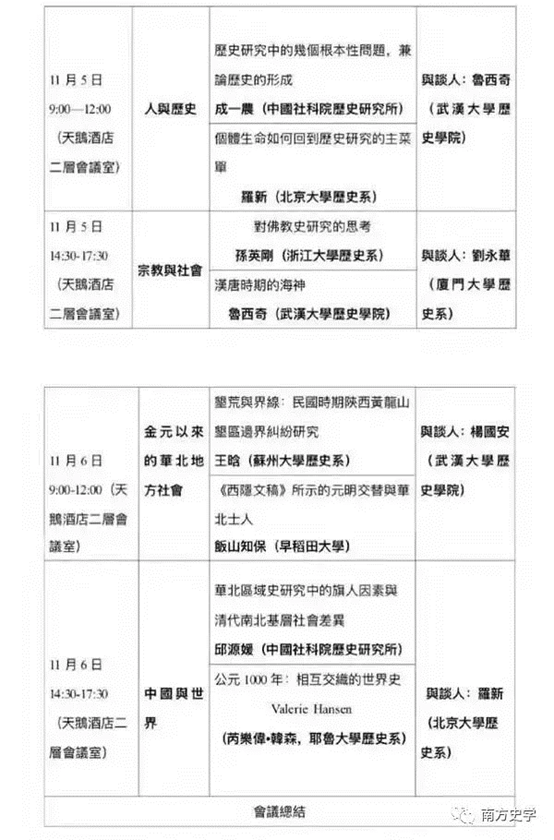

2017年12月,香港大学举办了“再谈中国北方(Re-thinkingChina’sNorth)”国际学术研讨会,其主旨同样希望能够与南方研究做一个对话,邀请了罗新、张帆等来自中国大陆、中国、新加坡、德国等高校、研究院所的学者,涉及魏晋南北朝、元代、明清、近现代长时段,从不同视角探讨了关于中国北方的历史学、人类学研究的理论与方法。此外,2016、2017两年间,还有其他与此议题相关的会议,如2016年11月4—6日鲁西奇在厦门大学举办“历史学研究的问题与路径”学术研讨会;2017年10月6—7日哥伦比亚大学东亚系、中国人民大学合作于纽约举办“超越帝国及边界:第四届清朝与内亚国际学术研讨会”;2017年8月12日“帝国·边疆·移民:简牍学与内亚学的会面”;2017年12月18—20日台湾“中研院”举办的“2017‘中研院’明清研究学术研讨会”中“制度与族群:明清华北地区非汉族群的形塑与治理”讨论会等,限于篇幅,笔者不在此一一介绍。

2016“历史学研究的问题与路径”学术研讨会日程

这些学术讨论呈现出南方与北方、华南与中亚、中原与域外等领域对话的学术趋势,对话焦点并没有局限于社会史一隅,而广泛推及社会史、制度史、政治史、民族史、人类学、语言学等领域的相互碰撞,吸引了不同断代、不同年龄、不同研究背景的海内外学者,对话主题的跨越性、延展性、长时段性为学者们提供了宽阔的比较视野,也从而碰撞出新的问题意识。

以历史人类学为研究内核的华南学派,与强调非汉视角、侧重内亚区域的各个研究领域,二者之间是否存在对话的可能性?对话基础何在?是参加讨论的学者首先关心的问题

赵世瑜在《“华南研究”与“新清史”应该如何对话》一文中,指出:

它(笔者注:“新清史”)接续了欧洲汉学的“内亚传统”,强调对非汉文文献的利用和解读,意在重新凸显清朝的特殊性。由于“华南研究”重在重释明清中国,而“新清史”的研究则暗含了对美国中国研究的“晚期帝国”(lateimperialChina)概念的解构,所以两者有了对话的可能。

赵世瑜进而分析了二者对话的基础:

第一个对话基础,二者都是共用人类学的某些理念与方法的历史学者(或注重历史过程的人类学者);第二个对话的基础体现为他们对传统汉文官书系统的质疑和对与之不同的资料系统的重视;第三个对话的基础是认识论层面上的。从“华南研究”和“新清史”的得名都能看出,他们的立场绝非“汉人中心主义”或“中原王朝中心主义”的,甚至可以说,他们的取向是“去中心”(decentralization)的。

萧凤霞则以自己40年的华南研究经验,回应了对话的可能性:“王朝帝国并非只是铁板一块的政治机器,而更多是富有弹性的文化构造。那些‘地处边缘’的人与事,可以用自己的方式不同程度地参与那个真实或想象的中心”(萧凤霞《对专号的一些意见》)。

存在对话基础、有对话可能性是交流的第一步,如何将对话交流、学术碰撞体现在具体的研究当中,则是双方接下来需要思考的问题。以笔者浅见,华北区域社会史或可成为发挥华南与内亚研究特点的最有优势的领域之一。

金、元以降,作为王朝政治中心,华北最为明显的地域特征是国家的强大投影,政治事件与国家制度对其基层社会的渗透直接而深入,相应的,基层社会对国家的感应也甚为敏锐,反应迅速。国家与地方、作用与反作用在此处呈现出较之他地更为紧密而黏着的互动关系,强调华北区域史研究中的“国家的在场”成为学术界的共识。同时,华北也是族群问题纷呈之处,族群的冲突、融合、迁徙、流动不仅形塑了本区域历史,对中国整体大历史的走向也起到了至关重要的推动作用。千百年来众多族群的共存,彼此之间势力的消长,多种语言、文化的碰撞,“多元”默化成为华北的日常。辽、金、元、明、清等以此为中心的统治以及王朝之间的易代更替,所产生的族群与族群、族群与国家(族群的另一种存在形态)力量间的竞合关系,构成了此处地域社会的风貌:既有各族群不断形塑或划分或整合自我与他者间边界的自身规制;又有借国家制度的规范,使得传统中国王朝小政府的结构下,仍能在地方社会造成“国家在场”的影响力;同时还有基层社会面对国家不同管理系统的应对(如明代卫所系统、清代八旗系统分别与府、州、县系统并行),多种力量间的相互作用在华北得到最为集中的展现。

华北社会的诸种特性,使得内亚的“帝国”与华南的“国家”显著并存于同一个区域内,不同族属的王朝主体性的转变,以及在此基础上所采用的具体治政方式,如何影响区域社会的发展?各族群如何在诸种此消彼长中界定、形塑乃至于规范自我及他者?笔者认为抓住“国家/帝国”与“族群”等关键词汇,关注不同王朝的具体制度,尤其是具有王朝主体性特点的制度(如元代的等级制度、清代的八旗制度等)的运作,以及民众(族群)对制度的使用,考察在制度框架、本地情境、文化传统的博弈互动以及族群自我形塑的过程中,族群发展历史和华北社会变迁历程是一条凸显华北地域特色的重要路径。

事实上,各个华北研究团队已经开始关注此种研究思路。华北研究伴随社会史复兴而起,起步较早,目前拥有一批高水平学者,南开大学常建华团队,山西大学行龙团队,北京大学赵世瑜团队,中国社会科学院定宜庄、刘小萌团队等。可以说,华北地域史是华南学之外,受到学界关注甚多、实力最强的区域之一。常建华团队对不同时代民众日常生活史的关注;行龙团队对山西地方社会,对近现代基层档案的收集、整理、研究;赵世瑜团队对华北基层社会、宗族结构,尤其是近期对长城沿线人群与社会的探索;定宜庄、刘小萌等对八旗群体、八旗基层社会的讨论,不同团队的学者们基于本位研究在不同层面寻找本土问题意识。

近年来华北地域研究还吸引了众多学术背景不同的年轻学人,较之前辈学者,他们成长于更为多元化的学术时代,既接受了以关注民间基层社会、国家制度在地化的历史人类学的培养,也受到内亚理论的影响,同时还有对金元以降的长时段关注。比如日本早稻田大学饭山知保对金元时期华北地方社会转型的关注,新加坡国立大学王锦萍对元明时代华北地方社会秩序的研究,中央民族大学丁慧倩对明清华北穆斯林群体的考察,中国社会科学院赵现海对明清长城沿线地方社会的讨论,中国社会科学院邱源媛、张建对清代至民国时期华北地区八旗群体的考察,扩展至热河、蒙古等区域,还有陕西师范大学田宓在历史人类学视域下对明中叶以降归化城土默特地区人群关系、聚落形态与社会构建的考察,吉林师范大学许富翔对清末至近代热河地区行政变革的探讨,台湾政治大学蔡伟杰对蒙古时代以降的欧亚世界史与近现代中国与内亚关系史的关注,等等,学者众多,笔者无法在此一一列举。

整体来看,年轻学者们并不以某种学派为主导,在得益于华南学派影响的同时,也成长于内亚研究的浸润之下。他们各有师承,接受不同的学术训练,其思维视角和研究方式受多重学术流派的启发。学术背景的多元化与差异性,使得对话更有意义,“(他们)不归属于哪个门派和阵营,不存在预先为自己设定的壁垒,也没有要达到某种与功利沾边的目的,只有这样的讨论和对话,才具有真正意义上的学术性”(定宜庄《“国家”与“帝国”:华南研究与“新清史”对话的基础何在》)。

(定宜庄,中国社科院历史所研究员)

目前华北区域史研究所展现出的趋势,兼具华南“国家”与内亚“帝国”内涵的区域特性,我们有理由相信,比较视野下的华北研究或将成为今后数年内区域社会史的新的增长点,也将为未来社会史发展带来新的契机。2016、2017年的对话旋风才刚刚刮起,未来将会如何发展,我们拭目以待。(责任编辑:李成燕)

原文刊载于《中国史研究动态》2018年第5期,请参看,感谢作者授权。