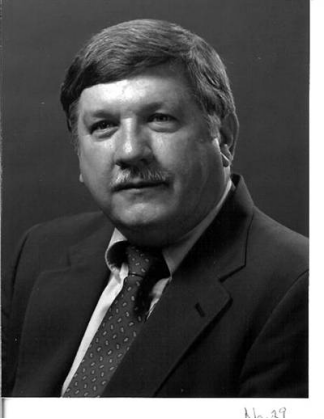

魏斐德(1937-2006),美国汉学家、历史学家,加利福尼亚大学伯克利分校教授,曾任美国历史学会和社会科学研究会会长,与孔飞力、史景迁并称为美国汉学三杰。代表作有《讲述中国历史》《洪业:清朝开国史》《上海三部曲》《间谍王:戴笠与中国特工》等。

《洪业:清朝开国史》

作者:(美)魏斐德

版本:新星出版社

2017年2月

讲述了中国王朝史中极具戏剧性的历史阶段——1644年明王朝的落幕及后续20年清王朝的巩固。作者从政治、经济、文化、社会、民族、国防诸方面的宏大背景之中,对一个帝国如何陷入困境、另一个帝国又如何重建秩序走向强盛的过程,进行了总体解剖与透视。

《间谍王:戴笠与中国特工》

作者:(美)魏斐德

版本:新星出版社

2017年2月

《间谍王》以国民党军统特务为研究对象,以“间谍王”戴笠的生平全貌及政治经历为线索,主要研究其庞大神秘的间谍王国的发展历程。

我和美国著名汉学家魏斐徳(Fredrick Wakeman)从几个不同的角度有过几乎20年的交集。首先,他是我的硕士论文指导教授;其次,我以他的同事的家属身份和他有过很多接触;再次,他是我的双胞胎儿子的教父,因此我们交往颇多,虽然大名鼎鼎,但非常平易近人、无论是饭桌还是会议桌,只要有了他、就有了活力和生命力。

互联网发达的今天,随手一点,智能手机就会提供一切关于魏斐徳的材料:1937年魏斐德生于美国堪萨斯州堪萨斯城,很小就由于出身于成功的剧作家家庭的原因而有机会游居欧洲与南美,经见丰富,掌握多种语言。

大家都知道他是加州大学的东亚研究所所长,是著名的汉学家,是种种学术奖的获得者。更由于他的智商爆表,据说在160以上,于是他在哈佛读书期间美国中央情报局对他有兴趣,或许中情局对他并不止于兴趣吧?我想。在此我记下几个网上没有的,一直萦回在我脑中的记忆碎片。

“外交”大师:作为同事家属眼中的老友弗瑞徳

关于他是否加入中情局这件事也一直是我脑中的疑问。上世纪90年代初的一天,在一位学者家晚宴,晚饭后都在兴味浓浓地说中情局可能要解密一批人员的身份和档案,所以很多加入了中情局但一直以其他身份在社会各个层面工作的成员感到很焦虑。

坐在主宾位置上的弗瑞徳(Fred魏斐徳昵称),突如其来地转头对坐在他身边的我用汉语低声问:“如果中国大陆的学者知道我是中情局的成员,会怎么想?”我被他问愣了,只是傻傻地回答说:我想想。几个月之后,我反问他:难道你是吗?他嫣然一笑,智慧的双眼瞬间变成一对下弯的月亮。进入了两千年,有一次收到他的电话,寒暄之后,他又悠悠地问中国学者会怎样看待一个学术圈的地下中情局成员,undercoat CIA,记得他用了这个词。直到最近我终于把弗瑞徳的问题请教了几个国内的学者朋友,大家居然都爽爽地说:我们早就知道有些人是双重身份!

弗瑞徳与克林顿政府的关系密切,由于他熟知政府内部运作规则(包括潜规则),又通吃中国大陆与台湾的学术界,也会在一些小事情上帮人走走后门。比如,中央美术学院老院长靳尚谊要到波士顿大学参加儿子的毕业典礼,被美国大使馆拒签后找到了我。我立刻请弗瑞徳帮忙,很快,美国国务院直接给我回电话。第二天靳尚谊依照指点去了,美国大使亲自带他办了签证。也听说他是克林顿智库的中国问题专家——这我相信,觉得他总是刚从华盛顿回加州,或是马上要去华盛顿。

在西方公众场合,文明人的行为举止是有一定规范的,为了保持文明形象,有些人的举止也会令人带有后怕地拼命掩饰自己的不悦,并且文雅体面而又能笑容满面地从容应付。有一次我把和他已经闹得不可开交、正处在离婚之际的前妻一同请来参加晚宴,还把跟他的政治观点和学术取向完全不同的另一对中国研究专家夫妇也请来了。他们两对整整一个晚上都不约而同地扮演了好夫妻、好同仁的角色、开心并且和谐地讨论各种中国文化的话题。

之后,其他中国研究专家听说这两对夫妻在我们家友好地大肆捧杀我的厨艺后,惊讶到崩溃:你难道不知道这四个人是绝不应该聚在同一张餐桌上的嘛!听到我对那顿饭的形容后,闻者绝倒:真不愧是高人中的高人。他们的西方文明要求的举止和“面子”居然使一个晚上谈笑风生,友好温馨;离开我们家之后,该离婚的离婚,该较劲暗斗的继续较劲。弗瑞徳是个可以随时超越低层次的脾气和任性的“外交”大师。

学术导师:作为学生眼中的魏斐徳老师

魏斐徳老师是我在加州大学的硕士指导教授。

上世纪80年代末,我到了美国,每天除了社交应酬、家务外,常常到图书馆看书,为高居翰查找翻译他需要的材料。虽然图书馆的丰富收藏和精致的管理让我整天流连在书库、阅览室、善本书库里,苦于我在中央美院的专业是美术理论,而美国学术界没有这么一个专业,一时感到无所适从。

误撞到哲学系威尔海姆教授(Richard Wollheim)的课、深为吸引、旁听了一段,但是很快就遭遇家庭阻力,不能继续旁听了,感到学术心理落差太大,于是就立刻回到北京,到中国艺术研究院办理报到手续进入工作状态。由于那时艺术研究院有规定要求硕士毕业生要先劳动半年才能进入研究工作,报到之后连住的地方都没找到、感恩节就到了。

回到美国在感恩节到新年期间的一系列聚会上和几次遇到魏斐徳老师,他和大家一样跟我寒暄、并问我对美国的感受和学术上的追求。他听我笑说美国没有美术理论专业、有点无所适从后,他说了一句决定性的话:如果你想从事学术研究、游离学术圈之外的时间不要超过两年,不然很难再回来。虽然已经申请了加州大学亚洲研究所的硕士班,听了他的话决定先回北京工作、结束游离状态。

我被安排在图书馆整理西文书籍。据说,这批书自从1966年中期就被封,我是二十年中染指这批书的第一人。我一边清扫积灰至少有半毫米厚的各种欧洲文字的书籍、再编目、为每一本书打出两个卡片、归类上架,一边止不住怀念加州大学的图书馆——中国什么时候才有那样的图书馆呢。研究院的图书馆基本不开放,来借书的人得到的回答基本上是没有或是找不到。每当我遇到英文书、都会格外仔细地先速读一遍,几个月下来也在午休时间精读了其中一些关于美术、艺术哲学包括西方美术史的著作——虽然是四五十年代的书,依旧有可读性。半年期限未到,因遭遇社会大风云,我被安排乘飞机回到加州。

回去后发现已经被亚洲研究所录取,几个月的图书馆经历,使我更珍惜这个读书的机会,于是毫不犹豫地在教授名单中选择了魏斐徳为我的硕士指导教授。这时正是他细细研究了美国中央情报局解密了的二战时期上海警察局档案,对上海生活有些了解的我和他有许多交谈的内容。他的教学和论文辅导给我留下了深刻的印象,对我的学术产生了巨大的影响。

我注六经:“我们做的不是中国研究”

网络上许多地方引用了魏斐徳在回忆研究上海问题时的想法:“当我从锦江饭店的客房向外眺望,看到的却是黑蒙蒙的一片——70年代初的上海跟如今是两回事。城市的昏暗照明和它夜晚的萧条,覆盖着它往昔的惊心动魄。我内心感到冲动:我要穿透这座城市昏暗低调的层面,揭示它以往的不凡。”几乎没有人提到“不凡”这两个字是他的历史研究的学术晶核,通过他辅导我的硕士学位论文的过程、我豁然开悟明白他在研究戴笠的过程中所追求的正是一个不凡的历史书写、他的所有的学术思想都贯穿在这个对“不凡”的建构之中。

在我准备写硕士论文的时候,收集了大量的第一手材料。当我掩饰不住自己的兴奋去和他讨论我的研究进展时,他问:告诉我你发现的最不凡的故事、事件?他说:我给你讲个故事吧。在中国七十年代向西方打开国门之前,苦于第一手材料的匮乏、海外研究清史学者都叹息将来有机会到中国第一历史档案馆一定能够解决他们对清史中所有的疑问。

他问我:当他第一次到中国、站在一间间堆满一麻袋一麻袋尚未完全整理出来的清朝文献时,“你猜我在那一刹那怎么想的吗?”我凝神地望着他,等待答案。他说,材料重要,但是史观更重要,没有清楚的史观,整理完的文献依然是素材,而历史写作是在于着眼点。我明白了,这就是六经注我还是我注六经的区别!我从教之后,也每每要求学生:要从文献中找出十个说法,其中大有可能有不同凡响的、并能改变以往对这个问题的观点才行。这个“不凡”的概念,来自魏斐徳老师。

汉学研究,不是简单地中国文献研究,更不是文献堆砌,而是中国问题研究——我常常听到魏斐徳在教室内外发表这样的观点。回头看他的研究,无论是《洪业(清朝开国史)》、还是《间谍王:戴笠与中国特工》、《上海警察》或是《大门口的陌生人:1839-1861年间华南的社会动乱》,每一本书都指出一个具体而微并且具有深度的中国社会的核心问题:中国历史的秩序及规律的建构方式及其结构性的关键缺失。

作为一个走入中国国史的“陌生人”,魏斐徳不是在梳理中国历史,而是在用世界史观看待中国问题。他是在身体力行胡佛总统倡扬在斯坦福大学建立胡佛研究所、在各大型综合性大学建立中国研究中心时的初衷:为美国了解中国而研究,着眼中国社会结构的缝隙处、找出理解这个社会的有针对性的问题来研究。每一个美国汉学研究者所关注的大多是一个个极有深度的问题着眼点,当千万个点连在一起,就形成了涵盖中国各种问题研究的网、一代代汉学家两三百年来,尤其是胡佛总统发出号召以来,已经建立了了解中国政治、社会、文化、人情、风俗、传统和历史的巨型汉学网。

20世纪的海外汉学研究,以美国为最,美国的汉学研究是中国的问题研究而不是中国研究。不懂这一点,你就看不懂汉学、不懂魏斐徳——充其量你能欣赏他的文笔和幽默。

曹星原(社会会美术史论家)

本文转载自微信公众号:新京报

全文链接:

http://m.sohu.com/a/163943420_114988?strategyid=00014&from=timeline