任万平古籍2019-09-06 00:00:00

清代作为中国封建社会最后一个王朝,可资汲取的文化积累与统治经验良多,在各种制度方面都有集大成的特点,官印制度亦是如此。本文将从清代官印使用的不同阶段特点、官印的铸造与管理机制及官印本身特质等方面进行考察,以期较全面认识清代官印制度。

清代官印使用分期

清代(包括前清时期)官印制度与其它制度一样,有其发展演变过程,在不同历史时期呈现出不同的特点。因而动态地考察清代官印使用制度,才能更全面、更深刻地认识它的全貌。

清代官印使用发展大体上经历了萌芽期、发展期、成熟期,衰败期四个阶段。

印制萌芽期系太祖、太宗两朝。太祖努尔哈赤建元以前,官为建州左卫都指挥使,领有明朝颁予的“建州左卫之印”;至建元天命称汗,开始制定卤簿用乐制度,同时亦应制作“汗宝”,这是“汗”用以发号施令,较之卤簿更能代表其身份、权力的信物。沈阳故宫博物院收藏的大量信牌文物中,见有上钤老满文“天命金国汗之宝”印痕。此宝或因皇太极崇德元年改国号“清”,患于称“金”之号而销毁,或因其它缘由,实物现已不存,故难断定其质地、钮式。至于《光海君日记》中所言“后金国天命皇帝”宝1,恐不可信其有。因其印中称“皇帝”不称“汗”,与此时历史不合,且又谓印文系篆体,并文献记载仅此一见,因而太祖时期御宝以老满文为印文,于今可证可信者唯“天命金国汗之宝”一方。

天命一朝,始终未建立纯为行政的官僚机构,一切唯以八旗之制行事。虽然也曾有五大臣、八大贝勒之制,但也只是一种集体议政的形式,并未形成衙署。当时后金国的事业唯军事征战而已,即使有官印,其行政效用并无施展之处,况且当时的国势也无暇顾及铸造印信。当时对于汉蒙降官降将则是颁以信牌。王氏《东华录》于天命七年春正月丁已条载:“其广宁守门游击孙德功、守备黄进、千总郎绍贞、陆国志等,遣七人来降,赐以银,给信牌遣还。戊午,西兴堡备御朱世勋遣中军王志高请降,亦赐以银及信牌遣还。……正安堡千总来降,赐以信牌二,并遣还。”2虽然现在见到的《清太祖高皇帝实录》中同条所载对上述降官给以“印”而非“信牌”,但这是修《清太祖高皇帝实录》时屡加篡改的结果,而未经篡改的《清太祖武皇帝努儿哈齐实录》中亦均写作“信牌”。所以把“信牌”改为“印”,是为了符合汉人政权委官命将授印之制,以避免汉人耻笑其祖之蒙昧。这种“信牌”即是沈阳故宫博物院收藏的大量的老满文信牌。带有“汗宝”的信牌即具有委官的效力,而且以当时的国力,只镌制“汗宝”钤于信牌较之铸印授官要经济、快速得多。玺印制度正式形成之前使用信牌,可以从完颜金朝找到渊源③。

皇太极登极之初,实行四大贝勒制,而确定南面独尊则是天聪六年之事。此时皇太极的个人绝对权威还未能树立,因而用印尚未称“宝”而仅称“印”,即老满文的“金国汗之印”,此印痕亦见于沈阳故宫博物院所收藏的信牌之上。《满文老档》中称此为金印,即其质地为金。至天聪九年皇太极灭察哈尔,得所谓元朝之“传国玉玺”,“至是和硕墨尔根戴青贝勒多尔衮征察哈尔得之,视其文乃汉篆‘制诰之宝’四字,璠璵为质,交龙为钮,光气烂,洵至宝也。多尔衮等喜甚曰:‘皇上洪福非常,天赐至宝,此一统万年之瑞也。’于是文馆参领鲍承先奏言:‘皇上圣德如天,仁政旁达苞符,协应大宝呈祥。天赐玉玺乃非常之吉兆,当敕工部制造宝函,诹择日躬率诸臣郊迎,由南门入宫以膺天眷而昭符瑞,仍以得玺之由书于敕谕,缄用此宝,颁行满、汉、蒙古,俾远近闻知,咸识天命之攸归也。’上是之。又上出御营迎劳凯旋诸贝勒,设案,袭以毡,奉所得玉玺置于上,令正黄旗都统穆太、镶白旗都统吏部承政图尔格举案前进,诸贝勒率众遥跪以献,御幄前设黄案香烛,上受玺,亲捧之,率众复拜天行礼。复位传谕左右曰:‘此玺乃历代帝王所用之宝,天以畀朕,洵非偶然也。’”4太宗对此玺之恭敬与完颜金朝太祖阿骨打获所谓的辽传国玺之情形如出一辙。这方御宝应成为太宗朝实际使用的御宝之一。我们从中国第一历史档案馆所藏的《崇德六年七月初十日封庄妃册文》中,见到所钤御宝为“制诰之宝”,此或许即是这方元传国玺的印痕。

乾隆十三年高宗御题《<交泰殿宝谱序>后》中说,清写篆文的青玉“皇帝之宝”,传自太宗文皇帝之时,自此而上四宝,均为先代相承者5。即前代相承者,分别为清本字汉篆字的“大清受命之宝”,“皇帝奉天之宝”,“大清嗣天子宝”及清字篆文的“皇帝之宝”。实际上这四方御宝均是太宗时期之御宝而非太祖时期御宝。太祖时仅称“汗”而未称“皇帝”,国号“金”而非“清”,由此亦可推断这几方御宝均是皇太极崇德元年称皇帝、改国号为大清以后所制。而台湾世新出版社出版的《中国历史图说·清代》中曾把“大清嗣天子宝”误释为嘉庆嗣皇帝之物,实属对清代官印制度与清初历史不甚了解所致。太宗改元崇德称皇帝的典礼中已受四宝,“左班和硕墨尔根戴青贝勒多尔衮、科尔沁贝勒土谢图济农巴达礼捧宝一,和硕额尔克楚虎尔贝勒多铎、和硕贝勒豪格捧宝一;右班和硕贝勒岳托、察哈尔汗三子额驸额尔克孔果尔额哲捧宝一,贝勒杜度、都元帅孔有德捧宝一,各以次献于上,上受宝授内院官置宝盒内。”6由此可见崇德元年御宝数目最少已为四方,然这四方御宝是否就是上述的四方尚不可知。但从现存乾隆朝钦定“二十五宝”中前四宝的实物看,其质地、钮式、印文篆法均不相类,推测它们应不是同时所制。清初用宝尚不规范,在档案中也有记载。从中国第一历史档案馆所编《清初内国史院满文档案译编》中,可见到皇太极驾崩后,顺治帝即位之初的崇德八年的十一、十二月的用宝情况:祭祀太宗用“奉天之宝”,寄书明宁远守将用“皇帝之宝”,颁敕书用“敕命之宝”,祭祀自始祖而下列祖用“天子之宝”。太宗皇太极驾崩后,满族贵族围绕皇位展开了激烈的争逐。政治斗争的残酷,无暇顾及制度建设是必然的,因此推测顺治即位之初所使用的这几方御宝可能也是太宗朝所制。

综上可知,太宗朝使用御宝数目已多,而印文则采用老满文、满文篆体、满本字汉篆体等多种形式。

太宗时期由于进入辽沈广大汉人居住地区日久,此地发达的汉文化对新政权必然产生潜移默化的影响;一批汉族知识分子如范文程,鲍承先等归附后金朝,不断为新的统治者建议采用汉族的行政统治方略。因此天聪年间始设文馆,此后陆续设内三院、六部、理藩院等衙署。文馆的职能首先是翻译历代王朝的典章制度,皇太极又喜读《三国志》、《金史》以观治政,委官命将颁发印信成为可能与必要。天聪六年八月“癸酉,六部署成,颁银印各一。”七年六月“癸酉,以孔有德为都元帅,耿仲明为总兵官,并赐敕印。”7但此时并不排除颁发印牌的做法。崇德元年九月蒙古喀木尼汉部之叶雷叛逃,太宗“遂命席特库执信牌,偕驻防宁古塔诺巴图鲁吴巴海统兵蹑追之。又遣蒙古衙门拔什库博洛执信牌往科尔沁土谢图亲王巴达礼、卓礼图亲王吴克善发兵蹑追。”8

太宗朝御宝尚处于用多种印文形式阶段,官员、衙署用印的印文形式极不统一,并且允许官印与信牌一并使用。顺治元年六月“乙酉,铸各官印兼用国书”9,据此分析太宗朝官印情况,应有许多汉文官印,而且汉文官印有相当一部分应是降服的明朝地方官缴进的,清政权象借用元代“传国玉玺”一样把它们借用过来。至顺治元年五月多尔衮入关后,于七月还下谕:“军事方殷,衣冠礼乐未遑制定,近简各官,姑依明式。”10。可以想见太宗朝所依“明式”的地方会更多。

印制发展期系顺康雍三朝。顺治元年定鼎中原,清政权从偏居一隅到君临全国,百业待举,制度待兴。清作为一个非汉族人建立的少数民族政权,却要统治汉族占主体的国度,因而满族统治者在其统治域宇之内不得不强制推行其民族政策,诸如剃发令、圈地令等,以树立其统治民族的权威。对各级官府发号施令、传递文移的凭任之物–––官印,把统治民族文字满文与汉文一体镌入百官印信之中,就不但成为清政权入关之初的一项民族政策,而且也成为一项重要的制度建设。多尔衮于顺治元年五月抵京城北京,六月底即颁“铸各官印兼用国书”,即不论汉文抑或其它文字入印时,印面必同时镌以满文。稍后,又初步规定了各级官印的质地、钮式,尺度及印文篆法,在这方面实际上则是对明代官印制度的承袭。而印文篆法之规定,仅限于印文中汉文的用篆形式。北京故宫博物院藏有清宫“西花园处条记”一方,系康熙五十三年十月制造,其印文汉文为九叠篆,而满文仍为本字。清代官印不但把统治民族文字入印,而且把被统治民族文字也一体入印,较之同样是少数民族政权的元朝仅以统治民族的文字八思巴文入印是一种进步。

随着清政权各项制度的逐步确立,最高权力象征的御宝也得到不断充实。至迟在康熙二十五年(《康熙会典》编纂讫止康熙二十五年)以前,已陆续制作了29方御宝,即“皇帝奉天之宝”、“大清受命之宝”、“皇帝之宝”、“天子之宝”、“制诰之宝”、“敕命之宝”,以上为内宫收贮的六方;而内库收贮的二十三方则是“皇帝之宝”、“皇帝行宝”、“皇帝信宝”、“天子行宝”、“天子信宝”、“制诰之宝”、“敕命之宝”、“广运之宝”、“御前之宝”、“皇帝尊亲之宝”、“皇帝亲亲之宝”、“敬天勤民之宝”、“表彰经史之宝”、“钦文之玺”、“丹符出验四方”、“巡守天下之宝”、“垂训之宝”、“命德之宝”、“奉天法祖亲贤爱民”、“讨罪安民之宝”、“敕正万邦之宝”、“敕正万民之宝”、“制驭六师之宝”11。至《雍正会典》中所载数目、名称均未改变,时间讫于雍正五年。但其中的绝大部分应是于顺治朝完成,因为顺治朝多项制度袭明制,玺印制度亦是如此。明代御宝的名称因而成为顺治初年仿制的范本。借鉴前朝统治经验是新王朝得以顺利过渡的最为有效的方式。但当新政权稍为稳固后,就会考虑自我发展,因事设制。故清初的御宝数目即由明代的24方增至29方。其增补时间不能绝对排除有康熙初年的可能。

乾隆十三年改镌的“二十五宝”,虽是从乾隆十一年时已存的39方御宝中所钦定,但39方只是在上述29方基础上增衍出10方,因而“二十五宝”中的大部还是取材于康熙二十五年前的29方御宝。乾隆十三年改镌御宝,只是强调其印文一律改为满汉两体篆文,但不涉及改镌钮式,即把入选的25方御宝中的后21方磨去原始印文,重新镌字。因此我们现在所见的“二十五宝”之钮式工艺极不统一,如同为“交龙钮”,有双龙体躯盘绕,也有双龙两首相对戏火焰珠,而龙的躯体有琢鳞片与无琢鳞片之别,鳞片、龙首与足琢法亦不同等差别。若乾隆十三年改镌御宝不仅限于印文而兼及印钮的话,断不至于出现目前我们所见到“二十五宝”钮式工艺差别之大,琢玉工艺水平如此之低的状况。相反,乾隆时期的琢玉工艺已达到登峰造极,宝玺钮式琢刻则应更为精湛。正因为乾隆改镌御宝旨在统一印文,所以才出现宝玺印文标准一致,但钮式工艺水平低劣的状况。因而可以断定,康熙二十五年之前形成的29方御宝是渐次而制,并非同时镌就,而且从其御宝印文有几方为相互重复者,亦可证明这一推断。至于这29方御宝孰为顺治朝,孰为康熙朝而制,由于文献阙如,尚不可考。但此种数量规模至少维持至雍正五年。

顺治朝还确立了清代朝官双轨印制。双轨印制即“堂印”与“行印”并备。首批确定的双印机构是“顺治八年定,六部、都察院、銮仪卫等衙门官,遇行幸扈从,每衙门别铸印一颗,加‘行在’二字。其特差侍卫等,均用銮仪卫印信。”12顺治八年,世祖福临亲政,制定了一系列朝仪,冠服等制度。八年四月乙卯,世祖首次出安定门北上巡幸,先期制定了驾出巡幸制度。铸扈从官属行在印信,是驾出巡幸制的一个重要内容。至顺治十六年,双印制广及通政使司、大理寺、翰林院、太常寺、太仆寺、光禄寺、鸿胪寺、钦天监、太医院13,几乎遍及所有的朝官机构。嘉庆二十五年谒陵时,曾发生了兵部行印遗失案,《清实录》及私人笔记均有记载。北京故宫博物院曾收购一方乾隆十四年所制的“行在太医院印”,可知行在印之“行在”二字系加在官称之前。

康熙朝明确制定了两项印制,即皇太子宝制及钦差借印制。康熙十四年十二月首次出现了有清以来第一次明立太子之国事,因而于十五年明确太子宝制,即“皇太子金宝,蹲龙钮,平台,方四寸,厚一寸二分,玉箸文。”14至二十九年开始制定钦差官借印制,“凡差遣审事官,不必铸给印信。事完日,其本章即缮明启奏日期,用地方督抚印信;如事关督抚,即用藩臬印信;如事关督抚藩臬;则用提镇印信。”15如此令钦差借用地方要员印信,实在未能着眼长远,仅仅是个权宜之计。

钦差官用印至雍正朝得到确立。雍正为强化对全国各地的统治,虽未一次出京南巡北狩,但不断派出钦差到各地督理要务,康熙朝确立的钦差借印制已不合时宜,完善钦差印制成为必要。雍正六年“议准铸造钦差大臣关防六,如督抚式,三品以上用;钦差官员关防四,如道员式,四品以下用。均豫铸存部。由部给发带往,事竣缴回。”16至七年又增铸钦差大臣关防四、官员关防六。终清一世,共铸钦差大臣关防18,钦差官员关防20。

此一时期,官印印文虽均满汉兼具,但两者体式还不一致,入印满文不用篆体,这与印文用篆体的传统相悖,尚需完善。

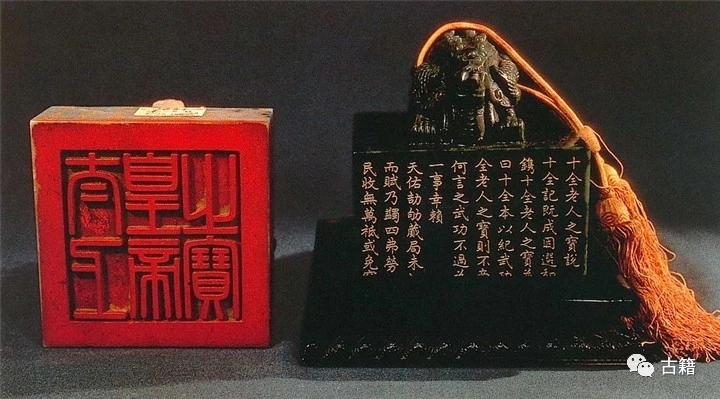

印制成熟期系乾隆朝。清高宗乾隆帝稽古右文,厘定各种制度,终致一代典章文物赫然完备,其中也包括玺印制度。清朝发展到乾隆时代,文化已达鼎盛阶段。凭藉历代文化发展的丰富积淀得以有某些突破,是历史的必然。此时期官印成熟的重要方面体现在入印满文篆体的成熟及各种篆法运用。早自南北朝,汉文各体书法已经形成,而且又分化出种类繁多的“美术体”,如梁庾元威著有《百体书》、唐韦续著《墨薮》有“五十六种书”、宋朱长文著《墨池编》有“梦英十八种书”等等。乾隆帝博古书翰,对书法艺术尤为钟爱,汉文中的各种书法必启其心智,最终钦定满文篆法达32种,名称均沿用汉文的各种称谓。把各种篆法应用到印文之中(包括乾隆帝的个人闲章),以弘其文化超乎历代之上,也是乾隆朝文化发展的一个方面。

乾隆朝厘定印制,始自十一年钦定《宝谱》,再经十三年改镌御宝而至于百官印信,至十七年全部改镌完成,共历七年之久。据高宗御制《国朝传宝记》所载,乾隆十一年春因视交泰殿所藏诸御宝,其数39方,与《会典》所载宫内收贮者6,内府收贮者23的数与地均不符。而且更为严重的,是竟有把无印文的御宝形玉料也当成御玺,以及把高斌督河时所得的伪秦传国玺奉为御宝中至尊的地位情况。这在各项制度都趋于完善的乾隆朝是断然不可的。于是乾隆帝详加考证,排次25方以符天数。此25方御宝印文与现存“二十五宝”之文相同。即:白玉“大清受命之宝”、碧玉“皇帝奉天之宝”、金“大清嗣天子宝”、青玉“皇帝之宝”、栴檀香木“皇帝之宝”、白玉“天子之宝”、白玉“皇帝尊亲之宝”、白玉“皇帝亲亲之宝”、碧玉“皇帝行宝”、白玉“皇帝信宝”、碧玉“天子行宝”、青玉“天子信宝”、白玉“敬天勤民之宝”、青玉“制诰之宝”、碧玉“敕命之宝”、碧玉“垂训之宝”、青玉“命德之宝”、墨玉“钦文之玺”、碧玉“表章经史之宝”、青玉“巡狩天下之宝”、青玉“讨罪安民之宝”、墨玉“制驭六师之宝”、青玉“敕正万邦之宝”、青玉“敕正万民之宝”、墨玉“广运之宝”。汰除无印文及伪品别贮后,另有10方或与“二十五宝”重文,或为国初行用者,则乾隆帝又缮列《盛京尊藏宝谱》,将其斋送盛京,尊藏凤凰楼上。此10方宝玺为:碧玉“大清受命之宝”、青玉“皇帝之宝”、碧玉“皇帝之宝”、栴檀香木“皇帝之宝”、金“奉天之宝”、金“天子之宝”、碧玉“奉天法祖亲贤爱民”、青玉“丹符出验四方”、青玉“敕命之宝”、金“广运之宝”。至乾隆十三年九月癸亥,乾隆帝谕称:“朕稽古之暇,指授臣工,肇为各体篆文。儒臣广搜载籍,援据古法,成三十二类。”17同日,协办大学士傅恒奏请以清汉文篆体缮写《御制盛京斌》,得旨俞允。可见此时清文篆书已臻完善。于是本年九月已己再谕:“国朝宝玺,朕依次排定,其数二十有五。印文向兼清汉,汉文皆用篆体,清文则有专用篆体者,亦有即用本字者。今国书经朕指授篆法,宜用之于国宝。内有青玉‘皇帝之宝’,本系清字篆文,乃太宗时所贻。自是以上四宝,均先代相承,传为世守者,不宜轻易。其檀香‘皇帝之宝’以下二十一宝,则朝仪伦綍所常用者,宜从新定清文篆体,一律改镌。”18至本年十一月确定改镌的先后顺序,“大学士等奏,宝印改刻清篆,臣等业遵篆法,拟文呈览,已蒙训定。查亲王金宝、郡王金印,惟在各府尊奉,向无钤用之处,交该衙门,行令诸王,各将宝印送礼部,照式改刻。朝鲜国王金印,应袭封时,另换铸给。内外文武衙门印信,请先改铸内部、院、领侍卫内大臣、八旗都统;外督、抚、藩、臬、将军、都统、提、镇、余依次改铸。从之。”19

乾隆十四年六月开始改铸挂印将军印,此印系因事而设,不同于常设衙署印,因此高宗再次厘定了此类印信的数额。“壬辰,铸经略等清篆印信。谕:近用新定满文篆书,铸造各衙门印信。所司检阅库中所藏,经略、大将军、将军,诸印凡百余颗,皆前此因事颁给,经用缴还未经销毁者。《会典》复有‘命将出师,请旨将库中印信颁给’之文,遂致滥觞。朕思虎符鹊钮,用之军旅,所以昭信,无取繁多。库中所藏,其中振扬威远,建立肤功者,具载历朝实录,班班可考。今择其克捷奏凯,底定迅速者,经略印一,大将军、将军印各七,分匣收贮,稽其事迹始末,刻诸文笥,足以传示奕祀。即仍其清汉旧文,而配以今制清文篆书,如数重造。遇有应用,具请诸旨颁给,一并藏之皇史宬而用者,蒇事仍归之皇史宬。若偶因一事,特行颁给印信者,事完交部销毁。将此载入《会典》。”20据高宗御定《印谱》可知钦定15方挂印将军印为:“钦命总理一切军事储糈经略大臣关防”一,奉命、抚远、宁远、安东、征南、平西、平北大将军印各一,镇海、扬威、靖逆、靖东、征南、定西、定北将军印各一。乾隆朝平定大小金川战役中,曾于三十八年授阿桂以定西将军印。

乾隆朝定制,同时完成了印文满汉文均篆及界定不同篆体的应用范围的双重任务。印文的不同篆体由顺治朝初定的玉箸篆、九叠篆、柳叶篆,增衍至玉箸篆、芝英篆、九叠篆(即尚方大篆)、柳叶篆、小篆、殳篆、钟鼎篆、悬针篆、垂露篆共九种篆体,九种等级。为了便于登记造册管理,百官印均“印文清、汉本字镌于印背,年、月、号数镌于印旁。”21验之于现存此时期所造印信,款识形式基本都遵循这一制度。

乾隆五十年,对八旗佐领图记的制造,重申了十三年所定的制度。“谕:近有不肖旗人,竟有私镌佐领图记撞骗之事。因八旗佐领图记,止镌清文,易于假摹,而人又难于辨别,以致若辈敢如此妄行。各衙门印篆文,俱兼写清汉两体。若将八旗佐领图记,亦刻两体篆文,人既易于辨识,庶假摹之弊,亦可以杜绝。著交留京办事王大臣及该部酌议。如改铸便宜,即将八旗佐领图记改铸两体篆字,换给应用。或可去其旧有字迹,另镌两体篆文之处,详筹定议具奏。钦此。遵旨议定,八旗佐领图记,共计一千三百余颗,止须锉去旧有字迹,改铸清汉两篆。其锉去之处,分数无多,尚属厚重堪用,较之另铸图记,似为妥速。”22实际上,乾隆十三至十七年全面改铸百官印信,并未排除八旗佐领图记。从现存八旗佐领图记的遗物看,此间所铸者亦有清汉文两体篆文者,如北京故宫博物院收藏的“正白旗满州四甲喇九佐领图记”,侧款为“乾(隆)十四年十二月造”、“乾字二千七百五十九号”;“正红旗满州五甲喇贰佐领图记”,侧款为“乾(隆)十五年正月造”、“乾字二千九百十四号”;“正黄旗蒙古头甲喇十佐领图记”,侧款为“乾(隆)十四年十一月造”、“乾字二千六百四十一号”;“正红旗汉军一甲喇佐一领图记”,侧款为“乾(隆)十五年正月造”、“乾字二千九百六十三号”等等。乾隆五十年所以对八旗佐领图记重申制度,可能是乾隆十三至十七年间改镌印信时,对八旗基层组织大量牛录的长官持有的佐领图记采取了变通的方式。这种变通,不会是铸印局自行决定的,因为清代官印颁发之前必须经过礼部与内阁双重审核(后文将述及),共同核准。然而这种变通并未奏请皇帝钦定,所以才有五十年乾隆重申依制而改的上谕。因为八旗佐领图记常用之处是在通晓满文而陌于汉文的旗人中传呈文移,变通的结果是对一些印文尚清晰可用的佐领图记不加改镌。上述几印背款全部采用满文,似乎可以说明问题。官印镌刻印文与制造机构的楷书背款,目的是便于对印文快速、准确地识别,及确认颁发机关的可信性,而其制造时间与编号,则是便于登记管理,因而上述几方佐领图记所镌的侧款中制造时间与编号均采用汉文。这种对在满民族基层组织内通行印信采取本族便于识认的文字的方式,是与照顾满族下层对汉文掌握不够的实际相联系的,改镌的佐领图记,其印背款识只采用满文注释。这与完颜金朝曾在女真族的基层组织谋克印的印侧凿以女真文印文释文有着类似之处。23

在乾隆朝晚期出现不肖旗人敢于私镌印信冒犯国法,与乾隆晚期吏治弛废,官员玩忽职守有密切的联系。嘉庆十四年发生的书吏私雕假印冒领库银案24,即是衙门职官怠职疲玩所致。经过乾隆五十年全面重镌八旗佐领图记,终使清代官印彻底整齐划一,即满汉文兼俱且篆。至此,各级官印镌造均成定制,成为以后各朝的典范,其主体原则基本维持到清末。

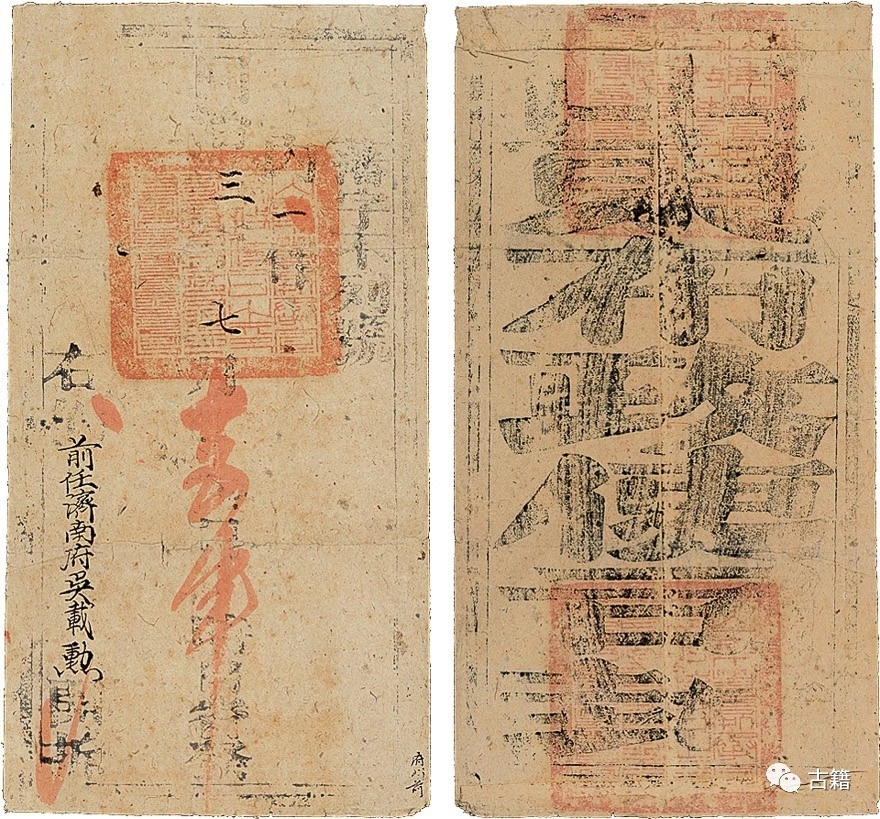

印制衰落期系道光二十年以后至清末。此期表现为个别新铸印信有制不依,擅自更张,而且随着国势的衰微,对个别印信进行了改制。

较之规范的印制,此期出现了于印文满汉篆体中界处加书一行清本字年月的情况,光绪《大清会典事例》中频频见有于某印中“加添字样”,以别新旧的记载。《会典》所记只是大端而已,而不见于文献记载者又不知多至几何。印文中出现加镌年月,以别新旧的做法,滥觞于道光十九年补铸的闽浙总督关防25。其补铸原因系此印被窃,十九年五月,闽浙总督“钟祥赴泉州校阅营伍,行寓印被窃。”26此后,在印文中加刻年月以别新旧,防范印信遗失后为奸宄之人冒用,不失为一种权宜之计。道光二十年鸦片战争以后,清王朝国势有如江河日下,外祸与“内患”相互交困,官印遗失势在难免。马衡先生辑的《清代官印集存》中,虽仅涉及清末甘肃一省府州县等各级官印,但仍可见省内印信印文中加刻年月者比比皆是,其时间大多是同治年代,可见同治朝已对遗失印信换铸普遍采用此种形式。

咸丰朝开始出现更改印宝质地的情况。咸丰十年更改亲王册宝质地,嗣后再封亲王,其册宝由顺治初年规定的金质改为银质镀金。同治朝以后增铸的罗布藏青饶汪曲呼图克图印,与前此颁赐的达赖、班禅印为金质不同,亦改为银质镀金;而增铸的棍噶札拉参呼图克图印则一律为银质。至光绪末宣统初为预备立宪而制的几方宝玺,即“大清帝国之玺”、“大清皇帝之宝”、“大清帝国皇帝之宝”、“大清国宝”则改为檀香木质,现均藏于北京故宫博物院。从遗存官印实物形制上看,还有清季的包铜木印,应该是作为铜印的替代品。而且,此期印信的印文、款识,也出现了简略形式,印文有的仅为汉文无满文,有的不刻制作年代、编号等,反映了并增大了管理上的松弛。以上诸项表明,清季皇权衰微,国力衰弱,致使玺印制作上易贵就贱,避繁趋简。

综上所述,可以得出结论,即清代官印制度的发展演变轨迹与清代政权的发展是相一致的;各种制度的普及与推广,与政权的治乱兴衰是多么地息息相关!

清代官印制造与管理制度

清代官印制造与管理有一套较为完备的制度,对维系其官僚机构有效运转起到促进作用,但也不否认有个别弊政存在。

清代主要官印制造机构沿袭明代,为礼部铸印局,但铸印局并非承揽一切官印的制造。清代官印的制造乃分为三个层次,御宝为最高等级,其次为百官印信,再次为文武佐杂僚属之钤记。

清代在中国封建社会皇权制度的螺旋式发展中,其皇帝权威达到空前高度,因而对其发号施令的行政工具 ——御宝,决不能等同于一般官印仅委以铸印局制造,而是采取礼部与内务府共同监制,乾隆十三年定“凡铸大内宝印,礼部会同内务府造办处敬谨铸造。”27皇帝御宝多为玉质,其制造过程较金属质地的百官印难为。玉非琢不成器,砣玉过程要求的技术含量相当高,仅凭礼部铸印局所属工匠实难胜任。内务府造办处系为皇家承造包括金玉珠宝等御用品的专门机构,拥有从全国各地招募而来的技艺超群的匠人,因将御宝委以这班人承造,自然能够精雕细琢。而且由于礼部铸印局与造办处所处的不同地理位置,也决定了选择由宫内的造办处制造御宝较之宫外的铸印局更为安全、可靠。至于所说“礼部会同内务府造办处敬谨铸造”以及《清史稿·职官志》中所说的“铸印局……掌铸宝玺”中礼部作用,应该是处于管理者的地位,即稽核验阅作用。

清以前御宝及百官印信的制造机构一体化,如明代“国初设铸印局,专管铸造内外司印信。”28元代始于礼部下单设铸印局铸印,与制作御用物品分离。宋为少府监与文思院,而金为少府监。再向前追溯,同样是铸印不分内外。清代御宝与百官印信制造采取多元化形式,是与清代把皇权绝对地置于官僚系统至高点的政治体制相联系的。这不仅在御宝与百官印信制造机构方面体现出来,而且也表现在御宝所采用的玉箸篆体,是其它任何一级官职的印信不可僭越使用的,这是乾隆十三年定制的结果。顺治初年定制时,印文篆体等级还不十分严明,亲王、亲王世子、郡王及赐外藩朝鲜国王还可使用玉箸篆29。而清代以前,御宝与百官印信文字篆法一致,只是明代开始有所区别,但亲王、亲王世子之印还可与御宝采用同一小篆体。玉箸篆,与小篆并无明显差别,只是笔画颀长一些,文渊阁即内阁亦可用,“凡进封、票本、揭帖、圣谕、敕稿,用此钤封”。30《明史》亦载:“惟文渊阁银印,直钮,方一寸七分,厚六分,玉著篆文,诚重之也。”31清代分别印文篆体的用意,《皇朝文献通考》说得十分清楚:“御宝用玉箸篆,诸王则芝英篆,文臣则有尚方大篆、小篆,钟鼎篆、垂露篆;武臣则有柳叶篆、殳篆、悬针篆,皆以位之崇卑为等,视汉唐以来官印专用一体书者,等威益辨矣。”32

清代官印制造的第二等级为品官之官印。品官印信,位尊者为银,卑者为铜,此皆为范冶而成,由礼部铸印局专司其职。“铸印局(或称印铸局),汉员外郎、满洲署主事、汉大使各一人”33“题销铸印,掌铸宝玺,凡内外诸司印信,并范冶之。”其监督铸造者,由部于满汉司官内遴选二人引见,恭候钦定一人专司局事,一年期满,再行更代。34由于督造官职涉重要,故仅以一年为期,不断更调易人。平时百官印信换发未有定时,唯视印文磨损漫漶而奏请重铸。铸印局其工匠为招募,由都察院转传五城选精工匠役,工部拨工价。共设工匠八名,内铸匠二名、锉匠三名、磨錾二名、镌字一名。若因全面改制一并换发,则临时加雇开匠。如乾隆五十年全面换发八旗佐领图记时,“至镌字匠役,不敷应用,由部酌量于五城移取数名,每名日给工银一钱五分四厘,以资赶办。”35由此推测,乾隆十三至十七年全面改镌百官印信时亦应如此。

对于各衙门中的未入流佐杂人员用印,则属清代制印的第三等级。因佐杂人员职权不关人、兵、财、物等要务,且所涉人员甚广,若都汇总至中央铸印局制造,必然分散其精力,对重要的官印铸造产生不良影响;权力下放,成为有效的解决方法。“乾隆三十四年谕:‘佐杂等官卑人冗,所用止系钤记,若悉令由部颁发,事体尤属纷繁。朕意莫若交与各直省督抚,于省会地方定一镌刻铺户,如官代书之类。令佐杂钤记,即就官铺镌刻。但不许悬挂包刻门牌,以除陋习。其余市肆,一概不准私雕,已足备稽查而昭信守,于事理庶为允协。’该部即遵谕行。”36地方佐杂用印由地方自行解决,不仅减轻了中央礼部铸印局的工作负荷,而且缩减了中央财政开支。

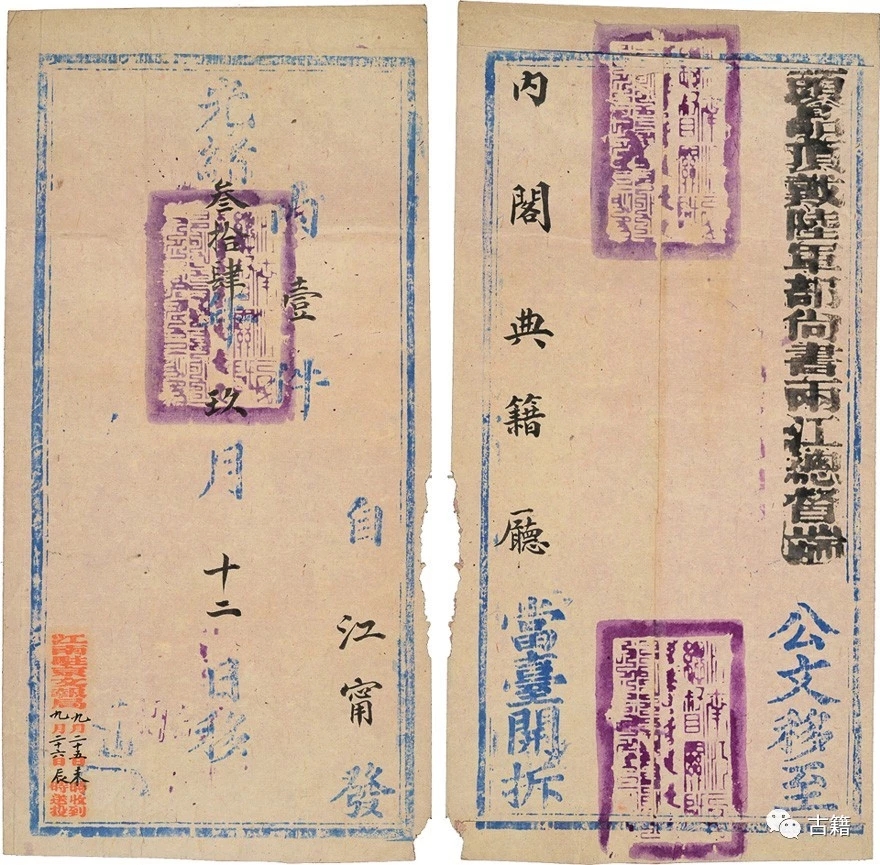

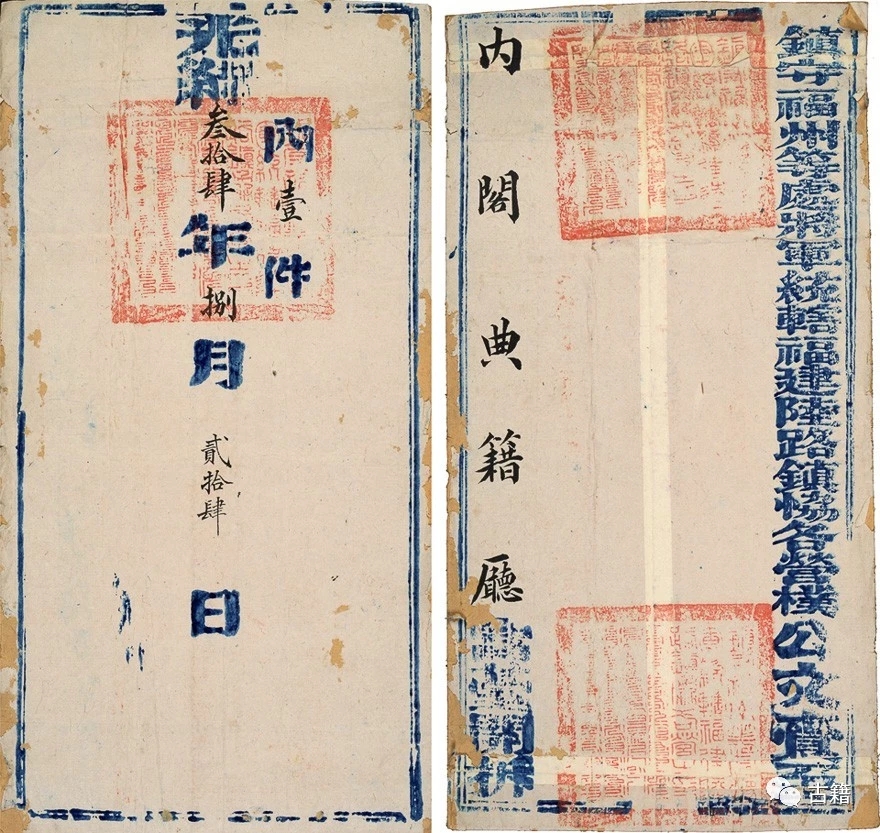

清代官印铸造实行双重审核制,首为礼部,终为内阁。雍正元年定“镌给印信关防……铸造完日,礼部堂官验明,将监造官姓名,登记册籍。倘有银色不足,铜质不精,及字画不清,怠忽从事者,将监造官指参,交该部从重议处。”37至六年又谕:“向来铸造金银宝印,所用金银,皆有一定成色。……嗣后著该部稽查验看……铸就之后,送内阁,著内阁学士阅看,再行颁发,并将铸印及颁发日期存案备查。”38礼部是铸印局的上司机构,对其下属机构的工作进行审核,属正常的工作职责。上司对下属的工作考核应是全面的,礼部既需察官印质地成色,又要察其印文是否清晰,字画是否准确。经礼部自察自审后,还要经由非上司机构的内阁终审,以确保本署上下机构间无包庇回护,敷衍从事。这种审核制保证了官印质地、印文所代表的权威性。清代官印左右两侧多铸有制造年月、编号,目的也是为了登记存案、备查。

雍正朝还神化了铸印程序。雍正帝胤禛承继大统,可谓费尽心机,因而对权力看得更为重要。元年即谕:“印信乃一应事件凭据,不惟藩臬印信,即州县印信,亦属紧要。著礼部俟有数印,一同交与钦天监择吉铸给。钦此。”39雍正还进一步把铸印与神化权力联系起来,持印者不仅要在开封印与受印时顶礼膜拜,即使铸造也要择吉而行。当然,这与雍正帝笃信道术也有一定关系。铸印择吉之制成为以后历朝铸印时必先遵守之程序,这对官僚机构的有效运行无疑起到了不良影响。

官印依其程式,辨其等次而镌造固为重要,但其发放、核销与保管、启用之制,更是确保其官僚机构有效运行的关键机制,清代在这些方面有详细规定。

清代官印发放,分为几种途径。在京各部院朝官,自行遣官领取。外官则按品级高下,权责轻重,采取不同方式,即“在外文职府通判、武总兵官以上,专差斋文赴领;文知县、武副将以下发提搪邮寄。”40为确保传递途中不为盗用,则“于印四角加柱,钤封如前。本官得印去柱启封。凡内外官接到新印,于旧印篆文中加镌‘缴’字,送部销毁。”41此制确定于乾隆七年,不过其中的废印印面加“缴”字的制度执行不力。以我们所见到的乾隆十三年以后所制印的实物看,很多是缴部后经过凿毁而留存至今的,印面凿毁痕迹不一,有间隔剜凹字迹者,有采用横、竖、斜线砍剁印文者,有印面剁凿去一角者,然印面带有“缴”字者则很少。于印面镌“缴”字,较之采取随意的方式损毁印文而令不堪使用要复杂得多。由于执行起来难度大,这一制度很可能不了了之。

对于地方各级官印需换发者,采取逐级审核申报制度,在由督抚上奏请旨,题本下吏、兵二部议准,最后下礼部。而明代只需箚付铸印局即可,并不需请旨于皇帝。42清代官府待接到新换发印信后,亦上奏具题接收日期,恭迎仪式,开用日期。这类请印受印档案,在中国第一历史档案馆所藏颇多。到乾隆十八年又规定换发新印后,废印缴部的时限。“十八年奏准,各省旧印,照督抚咨复各部院公文之例,以新印开用日期,限四月之内,将旧印镌字,封固缴部。如逾限不缴,照例参处。”43道光十九年,又重申了这一制度,“并令各省于缴印时,将接到新印及开用缴销日期,详细报部,以凭查覈。”44无疑,废印上缴迟延时有发生,可见此制度执行不力,为此反复申谕。这种限定时日措施,是对提高官僚机构办事效率,督其勤政不怠的促进。请印、开印等审核备案制度,确保官印使用有据可查,防范领印过程中可能出现的纰漏,保证官僚机器有效运转是十分必要的。

清代官印保管与钤印

御宝之保管、钤印,随着官印制度的完善而逐渐严密。乾隆朝以前,御宝分藏二处,至雍正五年仍是如此,即分别内宫收贮与内库收贮,而且以存贮内库为主,少数存于内宫。至乾隆十一年厘定《宝谱》时,已全部收贮交泰殿,此后再未更易其地。至于御宝的监管人员也有一变化过程。顺治十年设尚宝监,专责国宝收藏。十二年增设尚宝司这一外官机构,与尚宝监同掌御宝之监管。旋于十二年裁撤尚宝司,十八年裁撤尚宝监,专令内监收掌,此制一直维系至清末。平时御宝即交由交泰殿侍监首领二人掌管。遇皇帝驻圆明园,由内阁满中书背负护送至园仍交内监护守。此不同于明代以前由宫内女官及外官符宝(玺)郎掌管。交泰殿位于内廷,是外官难涉之地;而清代诸帝又反复申谕,严禁内监与外官交结。因此御宝从空间到人事上都处于双重的严密监视之中。倘若出现任何天灾人祸,首领太监舍身救护更加责无旁贷。嘉庆二年十月乾清宫发生火灾,漫延至交泰殿、弘德殿、昭仁殿等处,唯有交泰殿二十五宝全部被抢救出来,其它诸物则化为灰烬。事后,军机处奏请嘉庆帝,对救护御宝有功的太监给予不同程度的嘉奖45。

代表皇权至上的御宝钤用最为严格。“当用则内阁请而用之。”46其具体程序,顺治初,由内三院大学士、学士公同验用。康熙八年又详细规定:“五月大学士转传上谕,用宝时著会同内务府总管监视钤用,钦此钦遵。总管内务府大臣等以嗣后用宝时应否预行奏闻之处俱奏,奉旨不必奏闻,即会同伊等监视钤用,钦此钦遵。凡内阁咨文到日,总管内务府大臣同学士等于乾清门,监视钤用。”47至康熙九年又题准,驾幸南苑后,一应诰敕用宝,内阁同总管在乾清门验用;十二年题准,凡诰命、敕命、敕书用宝,不必请旨,仍同总管验用。如遇要务用宝,仍行请旨。钤用御宝由内阁学士与内务府总管大臣共同监视钤用,可以说是把御宝交付与当时两个最有权力的机构官员。顺治朝内三院及康熙八年的内阁还是当时的中枢机构,即使后来出现了南书房与军机处,但明发谕旨及诰敕仍是通过内阁执行,因而钤盖御宝之权始终由内阁掌握。内务府总管大臣的人选,是皇帝由满洲大臣内特简,常常简选亲贵兼理。内务府职能为综理皇家事务,与朝政本无关涉,但却授其长官以监视御宝钤用的监视权,无疑是清帝把国事与家事等同视之,其“家天下”之义尤著。明代钤用御宝用人与清代不同,反映出两朝皇权政治的强弱不同。明“凡诰敕等项写完,合用某宝,本司(即尚宝司)官会同尚宝监于皇极门(清称为乾清门)用;凡诸王将军、文武官诰敕写完,本司官于御前奏请宝用,凡各衙门勘合用尽,预编完原字号勘合,开底簿。用宝讫,勘合本司收贮,底簿付尚宝监官缴进。”48掌国宪诰敕的内阁不预钤宝之事,而授权尚宝司与内监会同使用,并且当用则由内监请旨,“凡宝皆内尚宝女官掌之。遇用宝,则尚宝司以揭贴赴尚宝监,尚宝监请旨,然后赴内司领取。”49由此可见明代权力中枢内阁施政中出现权力脱节,亦可见明内监权力之炽盛。清代力戒内监之权,因其居内廷,因而把贮存内廷的御宝委之监守。然其“会同使用”之权,绝不能委以被清代皇帝视为最“下贱”之人。为重申御宝使用的严肃性,乾隆三十六年又规定“恭办敕书,如系钦奉特旨颁给,仍照旧例用宝外,其余各项敕书,不拘多寡,定以半月用宝一次,每月汇为两次。用宝以后,即日发科。”50

百官印信的贮藏与使用,于内务府的印信使用可窥见一斑。“道光二十三年十月奉上谕,董瀛山奏请饬各衙门封锁印匣,慎密监守一摺,各衙署印信防范自宜严密,不容稍有疏失。著在京各衙门堂官各按本衙门情形悉心体察,妥议章程具奏,钦此。十一月,本府议奏准本衙门堂印向系广储司银库收存,遇有钤用事件,由银库库使将印匣由库请出送至堂上,由值日堂主事、掌稿笔帖式等验明封锁后,开匣钤用。用毕,仍监视封锁,会该库使请回入库,防范尚属严密,母庸会议。嗣后惟于请印出库、用印入库时,派堂主事、掌稿笔帖式一,同银库库使收存,以昭慎重。”51从嘉庆二十五年查办兵部遗失行在印信一案,亦证明印信贮于府库。“三月甲子谕内阁,本月兵部奏遗失行在印信一案,著交留京王大臣会同刑部,即行锁拿兵部看库之夫役人等,严行审讯。”52

各官府机构掌监印信者不同。顺治十五年改内三院为内阁后,缴销内三院银印三方,仅铸内阁典籍厅铜关防,由典籍掌之,钤印往来文牒而已,大学士以下不置印。六部均遴选司员,设“当月处”,“主受事、付事,兼掌堂印。”53至于“行印”,“讫事,堂官一人收验”54后,亦应与堂印一并归“当月处”监掌。六部是中央重要职能部门,采取遴选司员设“当月处”轮执印信,可避免由固定一职执掌印信可能出现的各种弊端。

雍正朝所设军机处,虽为中枢,但无衙署,仅为值房,“其印掌于内奏事处之夸蘭达太监。用印时,由值班章京以长二寸,宽半寸,厚一分,上镌‘军机处’三字之金钥,向奏事处请出银印,用毕依旧缴还。”55

其它朝官机构,或设“当月处”,或由常设笔帖式、主簿、吏目掌管出纳、钤印。地方官则由经历、照磨或都事等掌出纳文移者掌管。

另有一类印信不隶属任何官署,即挂印将军印;师出赐印,师旋缴印。乾隆定制后,其印信既不寄存兵部,亦不再寄存在礼部府库,而由内阁收贮于皇史宬。乾隆十四年重新审定后,仅择其克捷奏凯,底定迅速者15方留存,即前述高宗御定《印谱》中者。“如命将征讨,开列奏请,俟钦定颁给。师旋之日,均缴内阁收存皇史宬,典籍及满本房掌管收发。”56皇史宬为皇家贮存玉牒之处,金匮石室,属皇家重地。钦命把曾经为大清王朝建立过丰功的将军佩印,存贮于此,并对其“分匣收贮,稽其事迹始末,刻诸文笥,是以传示奕祀”,是把它们作为功臣遗物而珍存。由于对其事迹的褒扬,必将对后世领受此印而行征战之将帅产生极大激励作用,这也是清王朝崇尚武功的一个方面。乾隆帝对此十分重视,御定《印谱》,并“为部凡四:一皇史宬,一大内,一内阁,盛京。”57

礼部是制印颁印机构,监管临时差遣官员印信亦为其职守。行在銮仪卫印、钦差大臣关防、钦差官员关防、知贡举关防、监临关防均由礼部收藏。盛京也设有礼部,职司与中央礼部无别,因此巡视吉林关防、巡视黑龙江关防只寄存盛京礼部即可。另外武举关防存贮兵部,至于各省钦天监时宪书印均存贮该省布政使司府库,等等。“各印应用时,由该部衙门知照到部,或委员或差役具文祗领。事竣封固送部储库。”58

封、开印制度。清代每年岁末,由钦天监择吉日封印,年初亦择吉日开印,届时礼部通报各级衙署。封、开印之日,上至御宝由皇帝拈香行礼,下至百官亦对所执官印行礼,实际上是对皇权的顶礼膜拜。《会典》、《国朝宫史续编》及《钦定总管内务府现行则例》等俱载开、封宝印之礼。封印期不理事,不断刑名。对封印期间可能出现不可迟延处理的偶发事件,采取了权宜之计。“岁暮封印,旧制,遇紧要文移,于年月两旁,硃写印信遵封。上司牌票,则刻本官花押,钤盖年月上。行用易滋诈伪。乾隆五年,浙江按察使完颜伟请于封印时,备空白文移,钤印后存之内衙,遇事填用。上司亦备空白牌箚,如此批发各属文书,不能钤印者,先用牌箚饬知,仍登记号簿。用剩空白,开印时销毁。经部允行,今仍循旧制。然实皆临时钤用。虽曰封印,而未尝封也。但一小木印,刻‘预印空白’四字,钤于印旁而已。”59如此封开印之制,实际上只虚存其形式而已。由于开、封印信日期必须经由钦天监择吉,因而每年末自封印日至次年开印日的间隔长短不等,短者旬日,长者可达期月。在此期间内允许使用空白文移预先钤印的方式,正是明太祖饬用“关防”所要防范的。此种制度,唯以神化皇权而设,然而却为官僚行政机制产生不良作用,是印信管理制度中的败笔。

清代官印的形制特点

清代官印形制包括质地、钮式、尺度、印文风格、款式等诸方面。

(一)质地

官印本身的特质首先表现在质地方面。清代官印自御宝而下依次为玉、金、银镀金、银、铜、木等各种质地。

清代御宝质地以玉为主,兼用金质、木质,为表述方便,一并言之。清乾隆帝御定“二十五宝”中,玉质者共23方。玉又分为白玉、青玉、碧玉、墨玉等不同品质。白玉者,“大清受命之宝”、“天子之宝”、“皇帝尊亲之宝”、“皇帝亲亲之宝”、“皇帝信宝”、“敬天勤民之宝”;青玉者,“皇帝之宝”、“天子信宝、“制诰之宝”、“命德之宝”、“巡狩天下之宝”、“讨罪安民之宝”、”敕正万邦之宝”、“敕正万民之宝”;碧玉者,“皇帝奉天之宝”、“皇帝行宝”、“天子行宝”、“敕命之宝”、“垂训之宝”、“表章经史之宝”;墨玉者,“钦文之玺”、“制驭六师之宝”、“广运之宝”。金质御宝为“大清嗣天子宝。”木质(栴檀香木)御宝为“皇帝之宝”。中国自秦始皇始制皇帝、天子六玺60以来,御宝专用玉质,臣僚则不得用61。此后的三国时期东吴,由于琢玉人才匮乏而不得不采用金质宝玺62。女真族完颜氏建立的金朝御玺也曾玉、金、铜质兼用,而以玉质为主。清金质御宝是先祖太宗时遗物而传守者,故乾隆帝不敢轻易。乾隆御题《<交泰殿宝谱序>后》曰:“按谱内青玉“皇帝之宝”,本清字篆文,传自太宗文皇帝时,自是而上四宝,均先代相承,不敢轻易。”故而“二十五宝”中保留了这方金质“大清嗣天子宝”。檀香木“皇帝之宝”是乾隆十三年九月改镌御宝时未被更改质地者。御宝中以木为质地的先例唯有北齐曾制造过“督摄万机”特大型御宝,“长一尺二寸,广二寸五分,背上鼻钮,钮长九寸,厚一寸,广七分。……此印常在内,唯以印籍缝。”63其所以采用木质,完全是从便于使用方面考虑的。如不采用比重较小,又有一定强度的木质而用金属或玉(石)质,那么,每次钤用都会很困难。而乾隆帝稽古右文,不能不了解御宝以玉为贵之“常理”,但十三年改制时却未汰除这方木质“皇帝之宝”,以目前所见的文献资料并不能明确解释这一问题。此中因由还应从其使用方面与乾隆帝为政思想诸方面考虑。从清代档案上可见,这方木质御宝常常钤于皇帝登基、大婚、册命后妃、发布金榜等重要诏书之上。其功用“以肃法驾”的涵盖面极广,因而它比其它任何一方御宝的使用频率都高,因而磨损大,更换频率高。清代每年用宝次数已不可统计,文献亦未作明载。然而明代每年用宝次数却可作参照值。《明宫史》载,明代尚宝司于年终统计本年度用宝数上奏,其数约在三万余次64。清代较之明代,更加人繁地广,所涉朝政更为纷繁,故而使用的御宝次数不会低于明代。设若这方经常使用的“皇帝之宝”采用玉质,频繁使用,磕碰在所难免。而玉质脆,易崩碎,倘有磕缺,必是对皇权的亵渎。檀香木材较之玉质富有一定弹性,耐磕碰,且品质上乘,因此对最常使用的“皇帝之宝”,采用此质地较合事宜,由此可见乾隆帝的务实精神。乾隆帝对宝玺有着清醒的认识,不迷信于秦始皇帝“受命于天既寿永昌”,定宝数25,只希冀国祚能绵延25世即可。所以乾隆论曰:“君人者,在德不在宝,宝虽重,一器耳。明等威,征信守,与车旗章服何异?德之不足,则山河之险,土宇之富,拱手而授之他人,未有徒恃此区区尺璧,足以自固者。诚能勤修令德,系属人心,则言传号涣,万里奔走,珍非和璧,制不龙螭,篆不斯籀,孰敢不警信承奉,尊为神明。故宝器非宝,宝于有德。”65

较玉质印而略下者为金质印,清代主要是后妃中的太后、皇后、皇贵妃、妃及皇太子、亲王、亲王世子的册封印。验之于现存各种册封金宝,唯“皇太子宝”与此制度相悖,其余均合乎规制。此印于文后考证。另有对外的朝鲜国王印。这些金印只是身份的象征,不进入实际的钤印使用系列。

较金印为次者系银质镀金印,内有多罗郡王册封印,对外有顺治五年铸造的安南国王印,以及后来铸造的越南(代替安南之称)、琉球、暹罗国王印。此类均不是实用印。

银质官印是除御宝而外的实际钤用印信中的最高品质。主要为一、二品要员用印,亦包括个别三品印。终清一世,有权使用银质官印的机构与臣僚,统计《会典》、清三通等,大率有如下巨职。内外文官为内三院、宗人府、衍圣公、军机事务处、各部、都察院、理藩院、盛京五部、户部总理三库事务、翰林院、内务府、詹事府、通政使司、大理寺、太常寺、各省都司、布政使、顺天府、奉天府;武职有公、侯、伯、经略大臣、大将军、将军、领侍卫内大臣、都统、提督、总兵、镇守挂印总兵、提督九门统领、护军统领、前锋统领、火器营、向导总领、管理伊犁、乌鲁木齐、叶尔羌、喀什噶尔、阿克苏、巴里坤等处事务大臣、伊犁分驻雅尔城总理参赞大臣、办理哈密粮饷事务大臣等。目前所见实物遗存中以武官银印为多,如北京故宫博物院收藏的“向导大臣之印”、“左翼前锋统领印”、“右翼前锋统领印”、八旗护军统领印共八方、“三旗领侍卫内大臣印”,均为乾隆朝所制;上海博物馆藏有“提督广东水师总兵关防”、“湖南巡抚关防”,均为嘉庆朝所制。文职银印存世者,有“总管内务府印”、“袭封衍圣公印”,皆为乾隆十四年制造,均藏北京故宫博物院。

铜质官印,是清代官印的大宗,此与历代制度无异。清代职官中三品至九品官印,不论其称为“印”、“关防”,抑或“图记”、“条记”,均采用铜质。至清季则出现包铜木印,应视为铜印的替代品。与当时铸造此种印信比例相关,此种印现今存世最多。

木质印为清代未入流官所用印,包括文职佐杂人员,不兼管兵、马、钱、粮之武职官,以及各府县僧道阴阳医官与佐杂人员。此种印信不经久,且质地普通,又为微员所用,因而向不为人重视,现今所见实物不多。北京故宫博物院藏有“玉牒馆记”、“上档房戳记”(属于“钤记”一类)与“都虞司寅夜传事图记”即为木质。“都虞司寅夜传事图记”印文汉文为小篆体,满文为本字,背部仅有类于宋金时代官印背款滥觞时代的一个“上”字,以指示用印方向,因而此印是清代官印成熟以前的产物。

不见于清代印制记载的官印质地还有铜镀金质、牙质、铁质、石质。

清代铜镀金质官印现有实物遗存,见于北京故宫博物院藏品中有内务府机构中的“庆丰司印”、“营造司印”、“都虞司印”;宗人府机构中的“宗人府左司印”、“宗人府右司印”等。其制造时间,“庆丰司印”为乾隆十四年七月;“宗人府左司印”与“宗人府右司印”均为乾隆十四年六月;“营造司印”为光绪二十八年四月;“都虞司印”年月款识已磨泐不清。采用铜镀金质的官印,唯见这两种机构印,而时间上既有乾隆改制当年制造,又有清季制造,似乎可以得出这样的结论,即清代特许这两个机构采用铜镀金质印。清代对宗人府及内务府给予相当的重视,官书中缮列官制时,把宗人府置于首位;内务府作为皇家事务管理的总机构,其内部组织机构一如朝官之制,这是历朝历代所不及的。因而把与皇族事务相关的机构用印制为较银质为次,但比铜印为高的镀金银印。

官印用牙质,历代见诸记载与实物者绝少,唯见《明史·舆服志》载有“嘉靖中,顾鼎臣居守,用牙镂关防,皆特赐也。”66清代官印在未定制时期,曾个别使用牙质官印,北京故宫博物院藏品有证者为“内殿司房”一印,此印牙质,且其印形与常规印形不同,为覆斗形,满汉文印文,但仅汉篆体,满本字。而且印文无尾词称谓。因此可定此物为乾隆官印制度成熟以前的内廷用印。

铁质官印,于北京故宫博物院藏品见有两件,分别是“咸安宫学记”,“咸安宫记”。然两印形制奇特,为薄板状,无钮,上圆下方,长10.7厘米,宽3.7厘米,厚0.7厘米。整个印面有排列疏密有致的均匀的小圆孔,似为于印背钉钮所预制。印面分上下两部分,中为浅凸起界栏,与印边平齐。前一印汉字小篆书体居于圆形围栏内,位于上部,文字作先纵向,后横向式排列,即纵向为“咸安宫”三字,横向为“学”、“记”两字,居于左、右两翼,与“安”字成一横列。下部似为“咸安宫”花押写法。此种印文排列方式及印形,在玺印发展史上可谓罕见。后一印较前印略简,其下部印文不是花写,而是满本字两行,清代置咸安宫官学,其时间在雍正六年,两印时间上限可定为雍正六年,下限可能在乾隆十三年全面改制印文满篆之时。这两方形制怪异的印信或与咸安宫官学中教育体制有关?待考。

石质印,在北京故宫博物院藏品中可见,但亦很少,一为“磁库”,一为“酒醋房图记”,均满汉文,满文用本字,汉文用篆体,应是乾隆定制前物。

(二)钮式

官印本身的次级特征表现在其钮式方面,它亦是长期以来用以体现官印等级的重要表征。

官印中最高级形式御宝之钮式,自宋代一改前代御宝螭虎钮为盘龙钮后,历代相袭均为龙钮。清代御宝亦采用龙钮,但又镌为不同的形式,即交龙钮、盘龙钮、蹲龙钮三种,而以交龙钮为普遍。“二十五宝”中共有17方为交龙钮,蹲龙钮为2方、盘龙钮为6方。另有用龙钮者,一为皇后之宝交龙钮,太皇太后之宝、皇太后之宝皆盘龙钮,皇贵妃宝、贵妃宝、皇太子宝为蹲龙钮。

龟钮是仅次于龙钮的等级。清代妃金印及和硕亲王宝、亲王世子宝朝鲜国王印均为龟钮。然而其龟钮与古印中龟钮形制不同。从清宫遗存的各种妃子印可见,龟的造型为首、尾均作龙形,只有身躯似龟而已。这种钮式体现了持有此类宝印之人的特殊身份。

清代麒麟钮是比龟钮又次一级的钮式,此种钮式用于官印之上是清代的独创。麒麟钮为多罗郡王印之钮式。

驼钮印系清代对外藩所赐印,如越南、琉球、暹罗等国王印。驼钮官印最早产生于汉代,颁予内附的北方边疆少数民族或部落首领官印钮式。因驼性驯服,又为北方所产,故选此种形象制为恭顺中原正统王朝的民族首领。清王朝一向以天朝上国自居,对周边藩属国施以怀柔政策,颁赐驼钮印,以期臣服自己。

云钮印为清王朝颁赐喇嘛上层统治者的印钮形式。《清史稿·百官志》载:喇嘛、呼图克图、扎萨克大喇嘛印并为云钮67。如前述存世的金印中达赖喇嘛之印,班臣额尔德尼之印。清代统治者笃信喇嘛教,尊崇喇嘛教领袖,在西藏地区实行政教合一统治,因而赋予达赖、班臣(禅)等以宗教而外的权力,对其所持印信钮式镌以云形,颇具神秘色彩。云龙为伍,高乎在天,故赐西藏至尊者持印为云钮印。

虎钮印。虎为兽中阳类之长,取其凶猛之意,明代始于挂印将军印用虎钮,清代则广及公、侯、伯及一、二品高级武官及边政大臣之银质官印。又分为有台与否,以台之多少为其尊卑等次。如公、提督、总兵官为三台,二台者为侯、伯、经略大臣、大将军、将军、领侍卫内大臣、提督九门步军统领、圆明园总管八旗、内务府三旗官兵、察哈尔都统、总统伊犁等处将军、办理伊犁、乌鲁木齐等处事务大臣、伊犁分驻雅尔城总理参赞大臣、管理巴里坤等处事务大臣、管理哈密粮饷事务大臣、镇守挂印总兵官银印等。无台者为办理叶尔羌、喀什噶尔、阿克苏诸处事务大臣、提督、总兵官等银印。用银质二台印的边政大臣主要系当时的西北回疆地区要员,由此可见清廷对西北回疆地区之重视。重视之原因不外乎一则属于较难治驭的民族地区,一则为与西亚诸国接壤之地,甚属紧要防范之边境地区。

直钮印是钤印时最为方便把持之形,自从辽宋官印加大后多采此形式。此种形式官印多为机构用印。由于官府常用,只为方便,无需赋予虚文象征。正象隋唐以前之印小用鼻钮,为同一道理。直钮印是清代绝大多数官印采用的钮式。其中既分为三台、二台与平台的不同等次,又有其形状上的细微区别。直钮三、二台的官印一般即为除上述银质虎钮而外的银印,三台者有“袭封衍圣公印”与宗人府印、各部、都察院、理藩院,印二台者为军机处、盛京五部、户部总理三库事务、翰林院、内务府、銮仪卫、各省承宣布政使司,平台直钮印除通政使司、大理寺、太常寺、顺天府、奉天府为银印外,均为铜质官印。清代官印之台,不如金代、元代官印有台者厚重,甚为轻薄,其等级象征性更为显著。其直钮的细微差别表现在,早期的直钮多为扁圆柱状,这是由辽、宋、金之百官印板状直钮形式演变过渡而来,到后期多数演变为圆柱。

(三)印形与尺度

清代官印分为正方形与长方形两种,称“宝”、“印”、“图记”者均为正方形,称“关防”、“条记”者为长方形。“关防”大体上长与宽比例为3比2。

我国古代官印发展的总趋势之一即表现在尺度不断加大,而各朝共同特点是官印尺寸大小与品秩高低成正比,清朝也不例外。清官印中最大尺寸者自然是御宝,其中最大者为“广运之宝”,“方六寸,厚二寸一分。交龙钮,高二寸”。其所采用尺度为工部营造尺,一营造尺折合今制32厘米。换算后,“广运之宝”的长、宽均为19.2厘米,实测此玺尺度与此相合。而其它御宝一般多在3至5寸之间,唯有几方白玉质的“天子之宝”、“皇帝尊亲之宝”、“皇帝亲亲之宝”三方二寸有余,但不及三寸。或以白玉不易得,故尺寸略小。百官印信,以宗人府、衍圣公为最,均为方三寸三分,厚一寸,而公、侯、伯印、经略大臣、大将军、将军、领侍卫内大臣印、各部、都察院、理藩院等一批银质印亦为方三寸三分,但厚九分。依次而下,边长、印厚呈递减之势。各级官印尺寸,《会典》记载颇详,在此在勿需胪列。

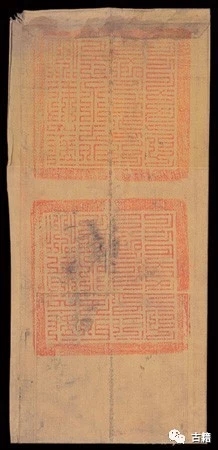

(四)印文用字与篆法风格

清代官印印文最具时代特色。最突出地表现在民族性方面,即印文不象此前各代仅以中华民族共用的汉字入印,或个别政权,如西夏、元仅以统治民族的文字入印(即西夏文、八思巴文),而是把本民族文字与汉文同入印文。清朝系满族建立的政权,因而官印文字以满文作为第一要素,而汉族是其统治的主体民族,所以汉文居其次。从御宝到各级官,多采用满汉两种字体。满文居左,汉文或其它文字居右。对边疆少数民族地区,则采用满文与少数民族通行的文字,如察哈尔都统印为满蒙两种文字;总统伊犁等地将军印为满、汉、托忒、回子四种文字;办理伊犁、乌鲁木齐等处事务大臣印为满、汉、托忒三种文字;伊犁分驻雅尔城总理参赞大臣印满、托忒、回子三种文字;办理叶尔羌、喀什噶尔、阿克苏诸处事务大臣印为满、汉、回子三种文字。68

对管理少数民族事务的最高机构理藩院,则采用满、汉、蒙古三体字。理藩院之前身为崇德元年所设的蒙古衙门,且清代满、蒙两族关系最为密切,故属中央机构的理藩院也以蒙古字纳入其印文。理藩院印是中央机构中唯一使用三种文字的官印。

清代官印印文的第二个突出特点表现在印文篆体多种多样,历代王朝无与伦比。秦汉至隋唐各级官印均为小篆体,于唐末官印中采用笔画屈曲重叠之体,成为九叠篆之滥觞。辽、宋、西夏、金、元、明百官印信均采用九叠篆体,不分品秩尊卑。唯明代把御宝与亲王、文渊阁、挂印将军印的印文篆体从百官印信中分离出来,分作小篆、柳叶篆、九叠篆三种而已。但清代官印篆体达九种之多!依《会典》所载,乾隆定制后,分为玉箸篆(较小篆体字画颀长,直如箸形)、芝英篆(字画首尾处开岔儿)、尚方大篆(即九叠篆,字画屈曲叠累)、柳叶篆(字画首尾出锋,形如柳叶)、小篆、殳篆(字画屈曲圆转,与汉代私印中的缪篆相类)、钟鼎篆(字画圆转,象钟鼎之形)、悬钟篆(字画纵笔出锋细如针尖)、垂露篆(字画纵笔尾部似欲滴露珠)。各种篆体,除九叠篆外,其字形结构无别,唯笔画增加不同装饰而已。

不同品秩官印对应不同篆体,使得官印不仅在质地、钮式、尺度方面有尊卑高下之别,而且在印文篆法上亦加强其等级制度。其中,玉箸篆体唯有“二十五宝”及后妃、皇太子宝印方可使用,而亲王、亲王世子宝、郡王印则用芝英篆。以下各种篆体分别对应于各级品官。

清代官印印文布局形式,满汉两体者,满居左、汉居右,一般均为两行。隋以前,官印以职官名称入印,印面文字很少,仅四、五字印文,排列都有一定之规。唐以后,官印以机构名称入印增多,真正成为官府印。此类印之印文字数增多,即使以职官名称入印,印文中的职衙文字亦很多,为了讲究印文的整齐排列,一般都是字行与字列对称对等,印文字数不能等分者以“之”字平衡。清代官印不具备此种特点,仅要求印文纵列整齐,不兼顾横行整齐,对“之”字的使用采取随意的态度,大概是由于满文不是方块字不能兼顾横行对齐,因而对汉文也就不再苛求。

(五)官印称谓

清代官印印文称谓在对明代称谓全盘继承的基础上,又有所发展。

御玺自武周则天皇帝恶“玺”音似“死”字,而后御玺皆称御宝,连掌管此职之符玺郎亦改称符宝郎,以后历代均承袭此制称御宝(唯宋代偶有称“印”的御宝)。清代御宝定制后均称“宝”。不称“宝”者,仅有清太宗即位初年所使用的“金国汗之印”称“印”,另有称“玺”的为“钦文之玺”,是对明代已称“钦文之玺”未做改变。

自御宝而下,官印称“印”、“关防”、“图记”、“条记”、“记”等。其所以有不同称谓,目的在于“百司所掌以辨等威,而防虞诈。”“印”为历代官印惯称,因而仍是清代官印中最普通的称谓。印称“关防”,始于明代,取其“关防严密”之意,缘于明太祖为防止群臣预印空白纸作弊,而改用半印,以便拼合验对,因而“关防”均为长方形。“关防”于现存档案钤印中所见颇多,北京故宫博物院藏有“管理三旗银两庄头关防”,“宗人府恩赏宗室银库之关防”,“泰陵承办事务关防”等。清代承袭明代这一称谓,用之于非常设机构及各专管机构印信,如清初不常设而后渐广的总督、巡抚及钦差官员;各部仓、库、场等。“图记”源于明代私印中的称谓,一般用于收藏章上,清代把“图记”也用之于官印,清代对八旗佐领、宗室、觉罗族长及官学、造办处等印称“图记”。北京故宫博物院藏有“养心殿造办处图记”,及前文述及的八旗佐领图记等。明代使用“条记”,为未入流微官所用,而清代使用“条记”者品秩不一,既有正三品之协领、参领、驻防翼长,亦有分别为七、八、九品的州县儒学、县丞、主簿等,更有未入流的吏目、驿丞等。这种品秩不一而用同一称谓,如何体现“辨等威”呢?解决的方法是视其综合效应,即虽称谓一致,但依其品秩尊卑,所颁之印的尺寸、印文篆法有别,如协领、参领、驻防翼长条记,长二寸六分,阔一寸六分五厘,印文为等次较高的殳篆;而县丞、主簿条记则长二寸四分,阔一寸三分,篆法为最下者重露篆。文献所载,大量的佐杂吏目用钤记,一般于印文中仅称“记”字。

由现存实物看,清代还有个别机构用印不设称谓词,仅以机构名称入印的情形,如北京故宫博物院藏有“敬事房”、“磁库”等。

(六)款识形式

清代官印多有款识,规范的形式既有背款又有侧款。以乾隆十三年至十七年间改镌的标准官印形式为例,一般情况是,印钮右部背款为官印印文与“礼部造”两行汉字楷写;印钮左部背款为与右部对应的两行满文本字。印左侧款为编号,以当朝皇帝年号首字顺序而编;印右侧款为制造时间年、月。在清印制成熟前与衰落期,款式情况多简略、随意。最为简略者,只在印背上方镌一“上”字以指示用印方向,这是官印出现款识早期形态的孑遗。有的简略形式是省略背款的内容。仅镌编号与制作时间,其目的是便于登记造册的管理工作。前文述及的“西花园处条记”,款识形式为,印背自右而左为“西花园处条记”、“礼部造”、“康熙五十三年十月造”,一行汉文一行满文式间隔排列;印右侧款为“康字八千囗百囗号”、印左侧款为满字编号对译。于此印中可见其款识之随意。

附北京故宫博物院藏“皇太子宝”与“袭封衍圣公印”考

“皇太子宝”,巴林石质,淡乳黄色,钮上盘五螭,长9.2厘米,宽9.2厘米,高7.4厘米。印文仅为汉文小篆体,无满文。

清代仅康熙朝明立太子。“康熙十四年十二月丙寅,上以册立皇太子御太和殿,遣辅国公叶伯舒、都统大学士图海为正使,户部尚书觉罗勒德洪,兵部尚书王熙为副使。是日立允礽为皇太子。……授允礽以册宝。”69确立国储正位东宫,授之以册、宝,明确其身份,这是历朝典制所共具的程序。纵然此宝并无实际钤盖之处,而非实用,但册封授以册、宝却是礼制攸关的大事。但官书中并未明载此时授予皇太子宝玺的具体形制,如质地、钮式、印文形式等。

至康熙十五年正式出台了一项皇太子宝制度。皇太子金宝,蹲龙钮,平台,方四寸,厚一寸二分,玉箸文。”然而,此制度与上述“皇太子宝”形制完全相悖。

一项新制度的确立,必是针对无制可依或旧制度的不合理性而作的进一步改良与完善。

康熙十四年末刚刚授予皇太子宝,而在十五年,皇太子本身并未有任何变更的情况下,却要对皇太子宝进行改制,说明十四年所颁之宝存在问题颇多,急待完善。而且十五年对其它印制并未作任何改制的情况下,唯一明确皇太子宝制就更能说明这一问题。因此这方“皇太子宝”可能即是康熙十四年末初次颁赐允礽之信物。

康熙十五年,皇太子宝制确定后,必按此制度为皇太子换发宝玺,否则所定制定即为虚设。因而康熙十五年以后皇太子所持宝玺应为金质蹲龙钮,玉箸篆体的印玺。

至康熙四十七年皇太子被废,其宝玺必为礼部收缴归库,但不至于马上销毁,因为康熙并废除明立太子之制,而且为再立皇太子处心积虑。旋于四十八年,康熙又复立允礽为太子,“三月辛已,以大学士温达、李光地为正使,刑部尚书张廷枢、都察院左都御使穆和伦为副使持节,授皇太子允礽册宝,复立为皇太子。”70此次允礽复立所受宝玺或启用四十七年收缴归库的那方宝玺,或者依十五年定制重镌,康熙五十一年再废太子允礽,禁锢于大内咸安宫,皇太子宝亦再次夺回收缴。纵然康熙为册立太子问题搞得焦头烂额,但其内心深处并未摒弃立储嗣位的中国封建社会长期以来形成的传统思想,他仍然希翼国主健在,储位厥定。在没有康熙授意的情况下,礼部断不至于销毁皇太子宝。

至胤禛嗣位后,由于他制定了秘定立储制而取代了明立太子制,尽管建元仍即立储,但由于太子身份不公开,自然不行册封之礼,因而留存皇太子宝已无实际意义。再者,胤禛在康熙朝对皇太子之位觊觎已久,只是较其它诸皇子所为更为障人耳目,隐而不明。然太子之废而复立仍属允礽,再废之后储位虑悬仍未能得,“皇太子宝”终不为已所得。因而,以胤禛之心态及为人为政之方式,在即位确立秘密立储制以后,销毁既无实际意义,又令其“憎恶”的允礽所持之物——“皇太子宝”十分可能。

尽管乾隆帝于六十年九月公开永琰为皇太子的身份,但却不曾见官书记载行册封皇太子之礼。因为乾隆公开永琰为皇太子,旨在宣布其禅位与太子即位的具体时间,并非旨在确立皇太子的身份。乾隆六十年九月“辛亥,上御勤政政殿,召皇子、皇孙、王公大臣等入见。宣示恩命,立皇太子嘉亲王颙琰为皇太子,于明年丙辰建元嘉庆元年。”71这种宣布皇太子身份与历代王朝封皇太子为储君却不能预测何时嗣位不同,由于嗣位时间的不可预期,因而必须在册封皇太子时授以信宝。所以可以断定,乾隆六十年公布永琰为太子并未镌制皇太子宝。即使退一步说,乾隆六十年为永琰镌制皇太子宝,也必然按制而行,镌造金质蹲龙钮满汉文玉箸篆的皇太子宝,而絶不会是前面所述的那种形制。

此后嘉庆帝、道光帝都曾施行秘密立储制,至大驾崩逝时方才揭秘,故更不需“皇太子宝”。

“袭封衍圣公印”,银质,直钮(即扁柱状)三台。长10.7厘米,宽10.7厘米,通高13.2厘米。印文为九叠篆,左为满文,右为汉文。背款右侧为二行楷书“袭封衍圣公印”、“礼部造”;左侧为两行满文楷书对译的“袭封衍圣公印”、“礼部造”。侧款左为“乾字二百号”,右为“乾隆十四年六月日造”。

孔子后裔得封衍圣公之爵始自宋代仁宗朝。至清代“衍圣公,孔子世袭,正一品。顺治六年,授孔子六十五世孙允植袭封。”72“顺治元年,复衍圣公及其四氏翰博等爵秩,命孔允植入觐,班列阁臣之上。明年,改锡三台银印。十六年改满汉文三台银印。乾隆十四年,复改清、汉篆文三台银印。”73此处对衍圣公爵秩及在清代所受赐印之变化记载颇明。本文所介绍的这方“袭封衍圣公印”,正是乾隆改革印制时于十四年颁赐的。

雍正八年,公孔广棨卒,九年其子昭焕袭封,至乾隆四十八年卒。这方乾隆十四年制造的“袭封衍圣公印”即是为孔昭焕所换发的改制后的信物。缘何“袭封衍圣公印”流入宫中而未留存曲阜孔府?原因当是孔昭焕卒后,其子宪培袭爵时,清政府又为新袭封的衍圣公换发了新印,而将此旧印收缴礼部。清代百官印信待使用日久印文模糊不清时即可奏请换发,旧印上缴,其缴印情形已如上文述及。然而这方印并非印文模糊,亦根本无任何砍剁痕迹,因此不属一般官印缴销之例。

清代尊孔崇儒重于以往各代,顺治之初即升衍圣公品秩为一品,入觐班列阁臣之上。康、乾两帝多次拜谒阙里,甚至康熙帝于二十三年首次南巡时,竟把代表至上皇权的卤簿仪仗中的曲柄黄盖赐予孔府74。此后乾隆帝谒孔林时亦赐曲柄黄盖,可以想见当时阙里所受恩崇之至。因而在衍圣公易代之际,清廷对其重颁代表其身份的印信,以申对至圣先师之尊崇,而无须根据是否印文模糊方换发的成宪。这方孔昭焕生前所执的“袭封衍圣公印”于乾隆四十八年后缴到礼部,由于某种偶然因素而未被入炉熔毁,使我们有幸目睹先师后裔之遗珍。

注释

1《朝鲜李朝实录》卷139《光海君日记》

2王先谦《东华全录》之《天命四》

3、23任万平《金代官印制度述论》,载《故宫博物院院刊》1998年第2期

4《清太宗实录》卷24

5、46、57、65《清史稿》卷104《舆服志》

6《清太宗实录》卷28

7《清史稿》卷2《太宗本记》

8《清太宗实录》卷48

9、10、《清史稿》卷4《世宗本记》

11《康熙会典》卷2

12、13、14、15、16、22、25、27、29、34、35、37、38、39、43光绪朝《大清会典事例》卷321

17《清高宗实录》卷324

18同上书,卷325

19同上书,卷329

20同上书,卷342

21、58、68光绪朝《大清会典》卷34

24《清仁宗实录》卷221

26《清史列传》卷26《钟祥传》

28、42《大明会典》卷79

30《明宫史》之《金集》

31、66《明史》卷68《舆服志》

32《皇朝文献通考》卷143《王礼考》

33、53、67《清史稿》卷114《百官志》

36、40、41、44、59光绪朝《大清会典事例》卷323

45《清宫述闻》之《交泰殿》条引《清嘉庆二年十月军机处折》

47、57《钦定总管内务府现行则例》卷1

48《大明会典》卷122

49、64《明宫史》之《木集》

50、56光绪朝《大清会典》卷15

52《清仁宗实录》卷368

54、58吴振《养吉斋丛录》卷21

55王仲瀚《清史杂考》之《谈军机处》

60《晋书》卷25《舆服志》:“乘舆六玺,秦制也。曰:皇帝行玺、皇帝之玺、皇帝信玺;天子行玺、天子之玺、天子信玺。汉尊秦不改。”

61《后汉书》卷48《徐传》:“卫宏曰:‘秦以来,天子独称玺,又以玉,群下莫得用’。”

62《宋书》卷18《礼志》:“吴无刻玉工,以金为质,孙皓造金玺六枚是也。”

63《隋书》卷11《礼仪志》

69《清圣祖实录卷》58

70同上书,卷237

71《清高宗实录》卷1486

72、73《清史稿》卷115《百官志》