在国家级历史文化名城龙泉市的档案馆里,静静地堆放着17411件卷宗、88万页文书,这是国内目前发现保存最完整、数量最大的晚清民国时期基层法律档案文书之一——晚清民国司法档案。

这些卷宗,清晰地记录了中国法律制度和司法实践,记载了浙西南山区晚清民国时的世相百态。省政协委员、省档案局局长刘芸表示,这些档案不仅是龙泉市文化建设的“金名片”,同时也是浙江省档案文化建设的“金名片”。

| 龙泉晚清民国司法档案库房 |

龙泉晚清民国司法档案的发现,颇具偶然性和戏剧性。

2007年,浙江大学历史系发起地方文书研究计划,对省内各类历史文书进行系统调查、整理与研究,时任浙江大学历史系教授包伟民带领团队在温州各地搜寻地方史料。

11月,经浙江省档案局联系,龙泉市档案局邀请浙江大学研究团队来龙泉进行实地调查,结果在库房里意外发现这批“宝贝”。

据了解,这批档案系1985年龙泉县档案馆按照规定接收各单位文书进馆,龙泉晚清民国司法档案作为其中一部分被移交龙泉县档案馆永久保管。

龙泉之行,让包伟民一行满载而归。“没想到,龙泉还保存着如此完整的晚清民国时期龙泉地方法院档案,这是宝贵的史料。”

| 司法档案原件 |

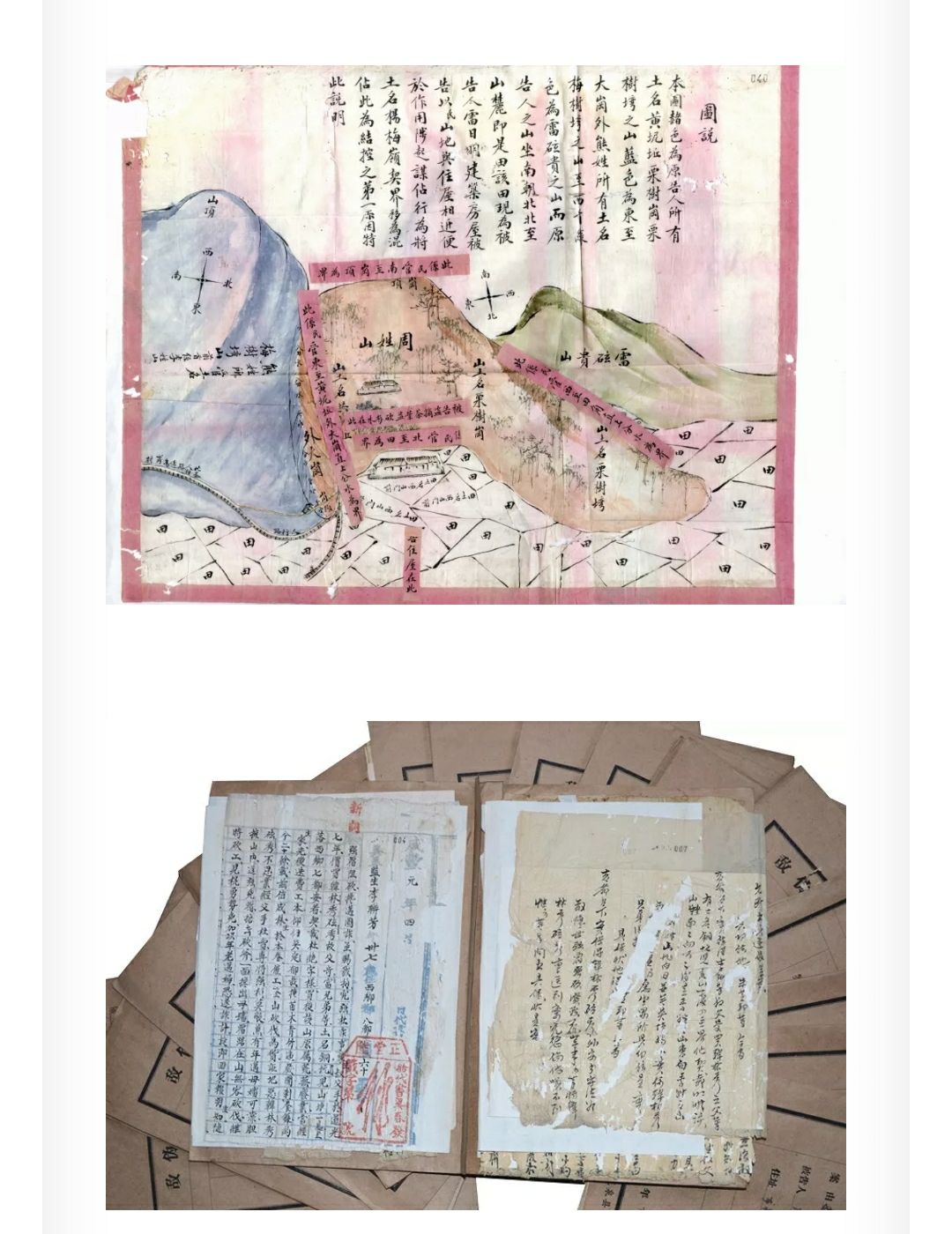

在这批档案中,从山林、田地的经济纠纷,到买卖婚姻、伪造婚书,再到偷盗赌博贪污等,生动形象地展现了晚清和民国时期人们日常生活、生活关系和经济活动的细节,是后代人了解这一时期社会状况和人民法律观念、态度演变弥足珍贵的第一手资料。

| 破损严重的档案 |

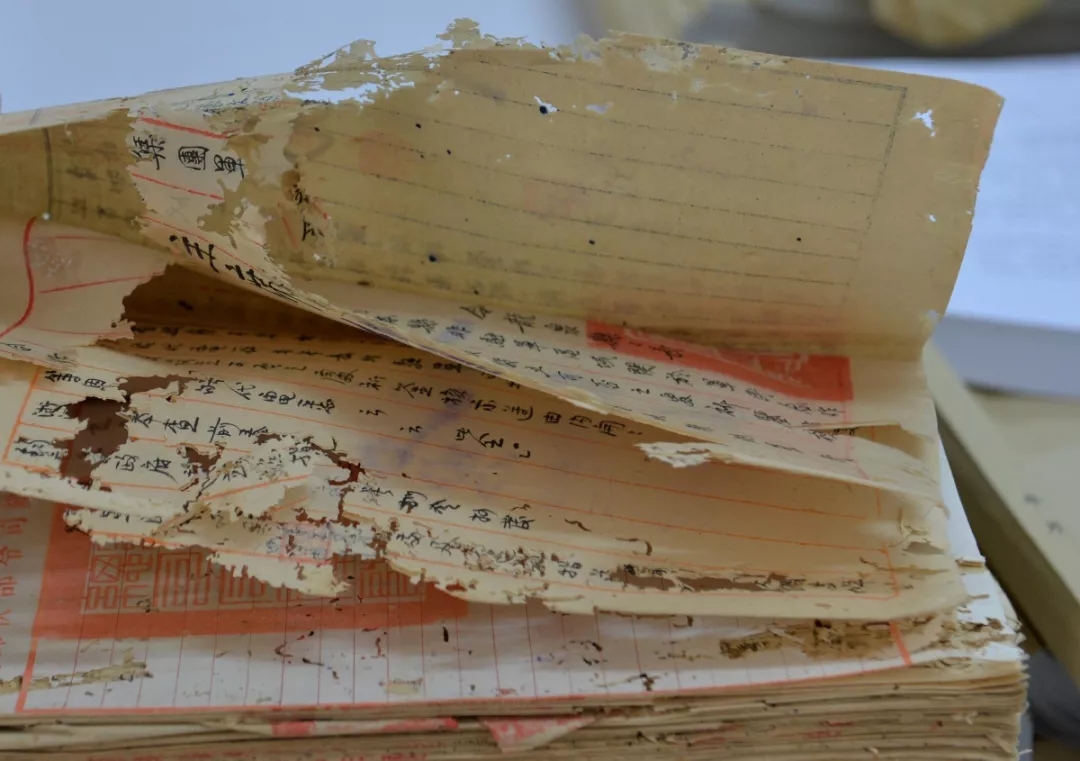

龙泉晚清民国司法档案以纸质文书为主。从晚清到民国,由于龙泉地方司法机构变动频繁,导致档案多次易手,加之当时保管条件较差,进馆前,这批档案60%以上的案卷存在虫蛀、霉变、破损等情况,损坏程度较为严重。

如何更好地保护和利用好这一珍贵史料?2008年,经省档案局牵线搭桥,龙泉市档案局馆与浙江大学开展“龙泉民国司法档案研究与整理”合作项目。

| 档案数字化加工 |

20多台扫描仪不停地工作,持续了整整一年的时间,摞满半屋子书架的档案终于被全部扫描完毕,完成了民国司法档案的全文数字化工作,建立起了龙泉民国档案数据库。

“整理工作比想象中要更艰巨。88万余页的卷宗,全部看过来都需要好长一段时间,况且一个卷宗中可能还掺杂着好几个案件。”据相关人员介绍。

2013年,“龙泉司法档案整理与研究”被批准为国家社会科学基金重大项目。

| 《龙泉司法档案选编》前三辑 |

2018年11月,国家社科基金重大项目“龙泉司法档案整理与研究”进入结题阶段,计划按年代分五辑整理出版,现已完成《龙泉司法档案选编》第一辑(晚清时期)、第二辑(1912-1927年)、第三辑(1928-1937年)的出版。

刘芸在《龙泉司法档案选编》第三辑发布会上表示,要进一步做大做强“龙泉司法档案”文化品牌,为浙江系统整理编纂出版档案史料提供模式和范本。

“我们迫切希望能有更多的社会力量,积极参与到龙泉司法档案的后期研究挖掘当中来。”龙泉市档案局局长魏晓霞说。

“要了解过去老百姓的生活,没有比这些更好的资料。”这是美国斯坦福大学历史系教授苏成捷对龙泉晚清民国司法档案学术价值的高度评价。

作为研究清代法制史和社会史的汉学家,基层社会现象一直是苏成捷研究的主角,尤其是底层平民的婚姻和家庭生活。他曾细读过民国五年(1916年)“卖妻契”这份卷宗,讲述一个不幸的女人,被婆婆和丈夫以英洋25元“出卖”给别家的事件。他说,过去的小说或者传奇故事大多描写经济发达地区的上层社会生活,使人们对整个社会的全景知之甚少。运用这些法律档案研究社会史,有利于研究者们打开思路、拓展视野。

| 民国七年卷宗 |

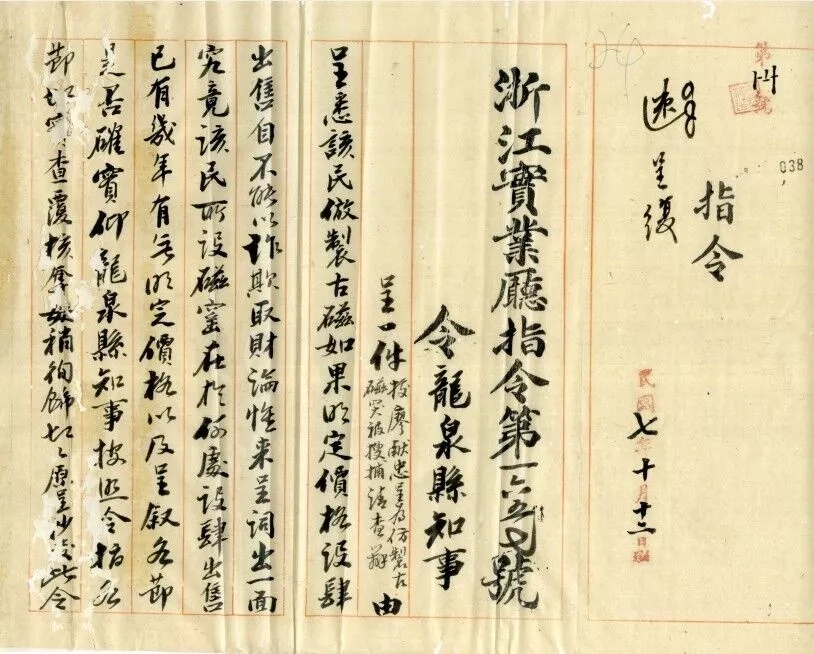

档案是历史的镜子,是历史的真实记录。在相当部分的龙泉晚清民国司法档案中,就保留了不少地方历史信息。民国七年的一件仿古青瓷案件档案,就呈现了当时龙泉青瓷业传承发展的情况。

翻阅《龙泉司法档案选编》,以“和”为贵的优秀传统文化在不少案件中贯穿始终。当中就有许多案件(包括部分刑事案件)最终以调解结案,而且在刑事案件中,保释是一种常态,极少适用羁押措施。 “这种注重保障人权、慎用强制措施的司法理念对于现在的司法实践有着借鉴意义。”浙江工商大学法学院诉讼法学系教授吴高庆告诉记者。

时光流淌,世事更迭,这批卷宗涉及近2万件诉讼案例,记录了浙西南山区龙泉晚清民国世相百态。

如今,龙泉晚清民国司法档案整理与研究已耗时12年,凝聚众人智慧,在司法资源开发的道路上不断取得突破,为中国古代地方司法改革层面的研究添新成果,为中外研究学者们构建中国近代法制史提供了丰富的资源。