内容提要:唐代的黄口指年龄为1~3岁的婴、幼儿。由于2岁方能入籍已成为唐代人口统计的通例,因而1岁婴儿的著录主要见于手实文书中。而2~3岁幼儿的著录往往要经过“入帐”和“入籍”两个环节,最后通过“帐后附”的形式登录户籍。就性质而言,这些入籍的黄口属于“帐后新生附”,一定程度上反映了唐代人口统计和籍帐编造的实际。

关键词:唐代 黄口 户籍 帐后附 敦煌吐鲁番文书

中国古代的人口统计中,常有黄、小、中、丁、老的年龄分别。比如唐代的丁中划分,中央王朝有明确规定:“凡男女始生为黄,四岁为小,十六岁为中,二十有一为丁,六十为老。”由此可知,三岁以下的“黄口小儿”同样是官方人口统计中必不可少的一部分。但揆之史籍和出土文献,不难发现,1~3岁黄男、黄女的著录与口数统计,通常多不为官方所重视,以致在敦煌吐鲁番籍帐文书中常有黄口脱漏的记载。长期以来,学界对与赋役、差科密切相关的丁、中、老口及寡妻妾、大女、中女等给予关注,但始终没有将黄口视为籍帐研究中的一个重要问题而予以认真考虑。鉴于此,笔者结合敦煌吐鲁番所出籍帐文书,尝试对唐代黄男、黄女的著录进行梳理,并重点分析一岁婴儿和两至三岁幼儿在官方著籍中的不同。

一、手实中一岁黄口的著录

中国古代,官民的年龄通常按照虚岁来计算,凡自然人一经出生即记为一岁。《周礼·小司寇》云:“司民,掌登万民之数,自生齿以上,皆书于版。”又曰: “小司寇之职……及大比,登民数,自生齿以上,登于天府。”这说明周朝已经建立了一套较为完备的人口调查和登记制度, 包括“自生齿以上”(不满一岁) 的全部男女老幼和各种身份的人口,官方都要如实地统计和著录。里耶秦简8—550号简: “嬒皙色,长二尺五寸,年五月。典和占。” 这名五个月大的婴儿嬒皮肤白皙,身长二尺五寸,是由里典“和”来登记的,可见秦代的人口著录甚为严格,已涉及年龄、肤色和身长等信息。《居延汉简》、《额济纳汉简》和《居延新简》中分别有“子□□年一用穀一斗” “子小男骏年一,见在署,用穀七斗六升少” 和 “子小男益有年一岁” 的记载,可见汉代的人口统计中,同样包括了 “年一”“年一岁”的新生口(婴儿) 。

一岁婴儿的著籍,现知最早见于《前秦建元二十年(384)三月高昌郡高宁县都乡安邑里籍》。这件户籍著录的“新上”(即新登记入籍)人口中有1~3岁的小男、小女5人。即第一户户主□奴之女□蒲,年一岁,小女。第二户户主崔奣,奣弟之二子崔生、崔麴,年龄分别为三岁、一岁,均为小男。第三户中亦有2名小男□明、□平,年龄分别为三岁、一岁。由此看出,前秦的入籍人口包括了年龄仅为1 岁的婴儿。按照古代通常以虚岁来计算年龄的通例,那些新诞的所谓 “新生儿”,同样属于“年一”的范围之内,他们通常以“新上”的方式编入户籍。S.113《西凉建初十二年(416)正月敦煌郡敦煌县西宕乡高昌里籍》有“仙息女宫年一” “金息男养年二” “腾女妹华年二” “媚男弟兴年二”的记载,只是西凉的丁中制度中并没有黄口的划分,因而这些1~2岁的婴幼儿统一被归入小口中。此外,S.613v《大统十三年(547)瓜州效谷郡计帐、户籍》有“口卌一女年一已上”的条目,说明一岁的新生口在西魏的计帐中已有明确的统计与著录。

降至李唐,黄口小儿在官方的人口统计中同样必不可少。从敦煌吐鲁番所出籍帐文书来看,年仅1岁的婴儿虽然在手实中多有著录,但在三年一造的户籍文簿中却无法入籍。阿斯塔那78号墓所出《贞观十四年(640)西州高昌县李石住等户手实》第五件第9行: “男屈知年壹,黄男。”第六件第2行 : “女端英年壹,黄女。”又第七件第9行: “ 黄女” 。阿斯塔那35号墓所出《武周载初元年(690) 西州高昌县宁和才等户手实》第八件:

1 父婆子年伍拾玖岁 职资

2 右件人籍后死。

3 妾罗年贰拾玖

4 男思安年壹岁

5 女元竭年贰岁

6 右件人漏无籍。

7 女保尚 如意元年九月上旬新生附。

我们知道,手实是编造户籍的依据,一年一造,系指在县令的督责下由民户如实申报其家口、田土的文簿,以便为三年一造的户籍提供三年中较为准确的人口和田宅变动情况。宋人吕惠卿说: “按户令手实者,令人户具其丁口、田宅之实也。” 正因为户内人口和田宅是手实中最重要的两项内容,所以民户亲手书写家内的实际人口时,不论年过六旬的老者,还是年富力强的丁中之口,或是年小力弱的小男、小女,抑或四岁以下的黄口小儿,甚至年仅1岁的婴儿,都要如实申报。由此,我们在上件手实中看到1岁的黄男思安和2岁的黄女元竭就不难理解了。第6行“右件人漏无籍”表明,妾罗、思安和元竭3人均因遗漏而没有入籍,这种情况在古代社会当然是很普遍的。按照朱雷先生的理解,“此处妾罗等三人在上次造籍时未附,到本年造手实时始发觉原‘漏无籍’,故将妾罗等三人登上手实,并于后注明原因。”朱先生所说的“上次造籍”是指永昌元年(689),该年干支为己丑,适逢造籍之年。是时思安尚未出生,元竭仅有1岁,联系唐代户籍编造的实际,元竭不入籍是制度使然,而绝非遗漏所致(详后)。因此,真正漏籍的其实只有28岁的妾罗一人。至于第7行的“女保尚”,系为如意元年(692)九月出生的女婴,却附注于690年的手实中,姑且不论其性质为何,但至少表明,诸如“保尚”这样年仅1岁的新生口,同样是可以著录在手实中的。考虑到户籍及与制定户籍相关的公文书如手实、户等簿、貌定簿等,都保存在籍坊或籍库内,那么附注新生口“女保尚”的工作,很可能是由籍坊(库)的专职典吏来完成。

同墓所出《武周先漏新附部曲客女奴婢名籍》第一件有“婢者其年壹岁” “婢陁容年贰岁” “右件口并漏 ”“寄庄已从 ”的记载。又第二件18~20行曰:

18 右件部曲客女奴婢等,先漏不附籍帐,今并见

19 在,请从手实为定,件录年名如前。

20 得年壹岁。

此件《名籍》,朱雷先生指出是检括此前由于某种缘故而脱漏的贱口统计,并在新作手实中,从实登录。由于在丁中制度上,奴婢同良人,所以这些漏附的贱口中,年仅1岁的奴婢经过检括后其“年名”,尽管被如实著录在手实中,但因年龄之故,同样不能编入户籍中。

一岁婴儿的著录,还见于国家博物馆藏《河西支度营田使户口给谷簿》中,此件首尾残缺,卷中钤有“河西支度营田使印”4颗,系为河西节度使徙治沙州(766年)后河西支度营田使对管内户口(即营田户)“给谷”标准与数量的记录。在这份给谷簿中,官方以户为单位,以年龄为标准,供给民户麦、粟、豆、麻等口粮。不过,每户人口的登记仅有姓名、年龄和给谷数,而没有丁中的说明。其中1~5岁的男口,年给斛斗3 硕; 1~5岁的女口,年给口粮2硕。从这个给粮标准来看,3岁以下的黄口显然混同于4~5岁的小口中。若以3岁以下的黄口为例,该文簿现存29户155口,奴婢12人。其中黄口23人(黄男12人,黄女11人) ,黄奴2人; 从年龄来看,3岁黄口3人,均为黄女; 2岁黄口10人,1岁黄口10人。值得注意的是,这10名年仅1岁的黄口,《给谷簿》无一例外地注有“新”字,均为朱笔。甚至年仅1岁的黄奴鹘子,也有朱笔“新”字标注。从年龄判断,所谓 “新”者,显然是指新生口,河西支度营田使既然给管内民户新生口供给口粮,似表明这些1岁的新生口已经登记入簿。我们知道,唐代的身份制管理十分严格,除户籍外,还有特别身份的造籍。比如皇族有 “宗室房籍”,“其籍如州县之法”,即按照一般的州县籍来修造。僧尼道士亦有簿籍,开元中也是三年一造,“其籍一本送祠部,一本送鸿胪,一本留于州县。”此外,官奴婢每年也要造籍,“每岁孟春上其籍,自黄口以上印臂,仲冬送于都官,条其生息而按比之。”说明官奴婢自黄口以上都要印臂入籍,并由刑部都官司统一管理。至于 “营田户”是否有专门户籍,受材料所限,尚难推断。但要注意的是,《给谷簿》中的奴婢并无专门簿籍,相反他们无一例外地依附于民户籍帐中,体现出奴婢与良人同籍的特点。这在《开元四年(716)西州柳中县籍高宁乡籍》、《唐天宝年代交河郡籍》和S. 514《大历四年(769)沙州敦煌县悬泉乡宜禾里手实》中都有反映。日本学者池田温先生据《大历四年手实》指出,自乾元三年(760)造籍之后,每年曾编造手实计帐一次。但三年一造籍的制度并未坚持实行,“因此造成了九年间的异动被载于本手实(S. 514)的结果” 。考虑到《给谷簿》作于吐蕃占领敦煌之前(766~786年)的时代背景,河西支度营田使对管内民户给谷的依据可能是每年一造的手实计帐,而非三年一造的户籍。又S. 3287v 《吐蕃子年沙州左二将氾住住户口状》中,记有“女美保年一” “休子年三” “女判子年二”等女口,并强调说: “右通午年擘三部落口及已后新生口如前,并皆依实,亦无隐漏不通。如后有人纠告,称有隐漏,请求依法科断。”从氾住住如实上报家口及自陈保证辞来看,此户口状的性质即为手实。尽管与唐制相比,吐蕃时期的手实缺少了田宅的内容,但要看到,作为午年(790)以后的新生口,年仅1岁的“美保”也要依实上报登录,在此体现出吐蕃与唐制若相契合的些许痕迹。

二、户籍中二至三岁黄口的入籍

与1岁婴儿的著录相比,籍帐中2~3岁幼儿的记录相对较多。前引《前秦建元二十年(384)三月籍》所见“新上”人口中,就有2名3岁的男口(崔生和□明); 又S. 113《西凉户籍残卷》中,记录了3名2 岁的幼口,他们分别是裴养、吕华和吕兴。只是由于十六国时期,人口年龄尚未出现黄口的划分,所以这些2~3岁的幼口均被当作小口统计。P.2667《甲种敦煌算书》有关“小男”和“黄男”的日食米数及“总并五位”的语辞,表明大致在北魏末年已经出现了黄男、小男、中男、丁男和老男的说法。而在籍帐文书中明确记录黄口者,现知最早见于S. 613v 《西魏大统十三年(547)瓜州效谷郡计帐、户籍》:

(户主叩延天富)息男黄口甲子生,年两,黄男。

(户主白丑奴弟武兴) 息女续男乙丑生,年两,黄女上。

(户主□□□)息男黄口甲子生,年两,黄男上。

以上3名2岁幼口中,2名黄男均取名“黄口”,耐人寻味。实际上,叩延天富户中另有一名4岁的小男,户籍中登录的名字也是“黄口”。不惟如此,在刘文成户中还有一名4岁的小男和一名5岁的小女,他俩都取名“黄口”。这说明“黄口”可能是当时民间对于幼童的一种约定俗成的泛称。又籍帐提到:“□一小男年四”,表明4岁已为小口。比照隋开皇二年(582)“男女三岁已下为黄”和唐武德七年(624)“男女始生为黄,四岁为小”的规定,或可推知西魏黄口的年龄为1~3岁。

前举《武周载初元年(690)西州高昌县宁和才等户手实》第三件有“女郍胜年叁岁黄女”(第7行) 、“右件人见有籍”(第10行) 的记录,表明身为黄女的郍胜早在永昌元年(689)就已入籍,是时年仅2岁。按唐制,“诸户籍三年一造”,“起正月上旬”,“三月三十日纳讫”,每次造籍时必须参考的籍帐文书是上年末编造的手实。由于手实中著录的最小年龄是1岁的新生婴儿,因而转录到翌年的户籍中就变成了2岁的幼儿。由此,2岁的黄口成为唐代入籍的最低年龄。阿斯塔那35号墓所出《唐神龙三年(707)高昌县崇化乡点籍样》是对户籍 “简点”之后做出的定簿样本。此件《点籍样》著录了3户黄口:

6 户主康义集年二 小男

7 口大小总二 小男一 小女一

8 右件户括附,田宅并未给受。

……

19 户主黄女安浮口知台年二 黄女

20 右件户括附,田宅并未给受。

……

92 户主萧望仙年三 小男

93 口大小总三 小男一 丁寡一 丁女一

94 合已受田五亩七十步。

按照《唐六典》“凡男女始生为黄,四岁为小”的规定,以上3户的户主均为黄口,故康义集和萧望仙的“小男”身份实为“黄男”之误。若论户内人口,萧望仙户有口3人,且为正常入籍,故已受田五亩七十步。相比之下,2名2岁的户主康义集和安浮口知台尽管也是在籍黄口,但却是通过被动的“括附”形式而点入户籍。所谓“括附”,顾名思义,就是将检括出来的隐漏和浮逃人口编附入籍。贞观十六年(642) ,太宗“敕天下括浮游无籍者,限来年末附毕”,强调的正是脱漏逃亡人口的“括附”。开元二十一年(733) ,玄宗颁发《处分朝集使敕》: “顷以天下浮逃,先有处分。所在括附,便入差科,輙相容隐,亦令纠告。”说明“括附”包含检括浮逃、隐漏和编附入籍两方面的内容。这样看来,《点籍样》中康义集、安浮口知台二户正是在官方实行检括脱漏、浮逃户口的基础上依次编附户籍的。考虑到康、安年仅2岁,性质上恐是脱漏的新生口,因而他们的入籍严格说来就是一种“新生附”,这与那些浮逃户的“括附”还是有很大不同。正因为康、安二户是刚刚登录户籍的新附人口,所以官方还没有来得及给他们授予田宅。由此来看,“括附”作为唐代检括脱漏、浮逃户口的重要举措,自然也是官方进行黄口著录的一种方式。

除了“括附”以外,“帐后附”是唐代黄口著录的另一种方式。P.3877《开元十年(722)沙州敦煌县悬泉乡籍》中“赵玄义”户的著籍人口值得注意:

56 户主赵玄义年陆拾玖岁 老男 下中户 不课户

58 男元祚年叁岁 黄男 开元九年帐后附

61 女花儿年叁岁 黄女 开元九年帐后附。

此件中元祚、花儿均为3岁,可知他们出生于开元八年(720),该年干支庚申,按照唐代“造籍以季年”(丑、辰、未、戌) 的规定,显然非造籍之年。但揆之唐制,仍应有手实计帐的编造。不过,元祚、花儿作为1岁的新生口,事实上并未在开元八年帐中标注。开元九年,元祚、花儿已经2岁,他们的户口信息始在当年编定的计帐中著录,这个过程称为“入帐”。至开元十年,干支壬戌,依制是造籍之年,故而此前“入帐”的信息被如实编入户籍中,但保留了“开元九年帐后附”的注记,最终完成了元祚和花儿两名3岁黄口的“入籍”工作。阿斯塔那228号墓所出《唐开元十九年(731)西州柳中县高宁乡籍》第二件“□者德”户:

19 男嘉臣 年拾贰岁 小男空

20 □□法 年贰岁 黄女 开元拾捌年帐后

显而易见,这名2岁的黄女“□法”也是通过“帐后附”的形式而入籍的。再看S.4583《唐天宝六载(747)敦煌郡敦煌县效谷乡□□里籍》“□仁明”户中的黄口记录:

5 女黑子载叁岁 黄女 天宝四载帐后附空

6 女尚子载叁岁 黄女 天宝四载帐后附空

7 女足足载贰岁 黄女 天宝五载帐后附空。

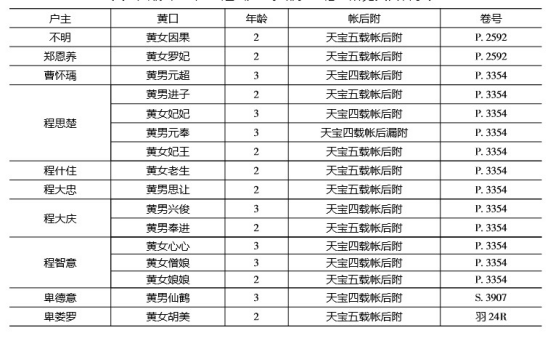

这里“空”字,表示以下空白之意,目的是为防止他人蓄意“窜改补记”,池田温认为是盛唐户籍形式完备之例的典型体现。这3名黄女中,“黑子”和“尚子”均为3岁,可知出生于天宝四载,在当年编造的计帐中,这两名新生口都已“入帐”。同样,出生于天宝五载的“足足”作为年仅1岁的婴儿也纳入746年的计帐中。羽24R《天宝六载(747)敦煌县龙勒乡都乡里籍》“卑娄罗”户亦有一条 黄女”的记载: “女胡美载贰岁 黄女 天宝五载帐后附空”。 可见,“胡美”的情况与“足足”相同,都是作为1岁的新生口登录到天宝五载的计帐中,随后在翌年(747)造籍时统一编入户籍。事实上,此次造籍中新著录的2~3岁黄口数量很多,仅龙勒乡的都乡里至少就有16名之多。这些黄口的著籍,都经过了从新生口到“入帐”(点入计帐),再到“入籍”(编入户籍)的过程。在此过程中,作为核心环节的“帐后附”,疑是唐代黄口著录和入籍的主要方式。

《天宝六载(747)敦煌县龙勒乡都乡里籍》所见黄口著录表

唐制,每年一造计帐,三年一造户籍。从天宝六载籍著录的黄口来看,天宝四载、五载的计帐编造也是依制进行,甚为规范,尤其对于脱漏和新生口的收录比较关注,体现出天宝时期国家对于籍帐管理和人口统计的重视。这在天宝三载至八载(744~749)玄宗颁布的一系列敕令中有所反映:

天宝三载十二月二十三日赦文,……自今已后,百姓宜以十八已上为中男,二十三 已上成丁。

四载七月二十日敕,今载诸郡,因团貌宜便定户。自今已后,任依常式。应缘察问,对众取平。

五载六月十一日敕,自今已后,应造籍帐及公私诸文书,所言田地四至者,改为路。

八载正月敕,……其承前所有虚挂丁户,应赋租庸课税,令近亲邻保代输者,宜一切并停,应令除削。

总体来看,以上敕令是对天宝时代丁中、团貌、定户、造籍帐、逃户等问题的规定,自然牵涉到籍帐制度中民户丁口、田地、资产、赋役等内容。或可补充的是,天宝四载二月,玄宗以“户部郎中王鉷加勾当户口色役使”,负责检括户口,并按旧籍簿册追收租调。天宝五载,玄宗颁布《安养百姓及诸改革制》,将免除租庸的民户由每乡10丁扩大到30丁。在这种背景下,不难推知天宝四载、五载的计帐造作中可能也收录了一批检括而来的户口,其中当然也包括了那些2~3岁的黄口。这样看来,天宝六载籍中黄口的著录,某种程度上也体现了朝廷“勾当户口”的成果。从这个意义来说,天宝时期户口的快速增长,乃至天宝十四载(755)达到891万户和5291万口,是与玄宗对于户口检括和籍帐编造的高度重视密不可分的。

三、“帐后附”的意义

以上论述表明,“帐后附”是唐代籍帐中黄口著录的主要方式。但要看到,敦煌吐鲁番所出户籍文书中,还有小男、小女、中男、丁妻、职资妻、卫士妻、品子等“帐后漏附”的记录,说明这些丁中不一、身份各异的人口正是此前“先漏不附籍帐”的脱漏者。《天圣令》复原唐赋役令第6条:“诸课役,破除、见在及帐后附,并同为一帐,与计帐同限申。”可见“帐后附”人口不仅在户籍中多有注记,而且在“具来岁课役之大数”的计帐中也有著录。阿斯塔那42号墓所出《唐永徽二年(651)后西州某乡户口帐》第十四件载:

4 □一百一十八从输入不输

5 口卅七从不输入输

6 去年计帐已来新附

7 口七十

唐制,每年一造“计帐”,其程序是以乡为基层单位,据当乡诸里之“手实”,造一乡之“乡帐”,再总成于当县,诸县再总成于当州。上呈至户部,最后经户部总成,应即全国的“计帐”。此乡帐第4行“从输入不输”、第5行 “从不输入输”显然是指“课役”输纳的变动情况。参照其他各件户口帐,可知白丁入残疾、任里正、入卫士、后加白直等都从纳赋的课口转为不纳税的不课口。相反,里正卸任、卫士简放、孝假服满、给复满期、远行归来等,他们又从不纳税的不课口转为纳赋的课口了。据日本国史大系《延喜式·主计式》记载,户若干新老、户若干新笃疾、户若干帐内、户若干新寡妻等,均属“帐后入不课”。与此相应,户若干进丁、户 若干损疾入丁、户若干八位(九品)以上除名,皆为“帐后入课”。据此来看,第6行“去年计帐已来新附”,其意或与《延喜式》“去年帐后已来新附口若干”相同,表明此前的条目都是“旧口”变动的信息。而第7行“口七十”以下应是新附口的统计。又第十五件载:

1 口一老男

2 口二老寡被

3 口一丁寡被符附

4 贱户内附

5 从柳中县附

6 内附

本件第3、4、5、6 行末均有“附”字,说明此户口帐残片应是新附口信息的汇总。第3行“符”,系为唐代官文书的一种。《旧唐书·职官二》载:“凡上之所以迨下,其制有六,曰制、 敕、册、令、教、符。……尚书省下于州,州下县,县下乡,皆曰符也。”可知“符”是上级官署向下级官署签发的公文。据此,第3行的丁寡应是依照上级颁行的“符”命来归附的新口。第1、2 行下半文字已缺,但据残存文字推测,该老男和另一口老寡的性质,恐与丁寡 “被符附”的情况类似。或可参照的是,P.3898《开元十年(722)沙州敦煌县慈惠乡籍》“郭玄昉”户:

11 户主郭玄昉年伍拾陆岁 白丁 下下户 课户见输

12 妻李年伍拾岁 丁妻 开元七年籍后被其年十二月十三日符,从尊合贯附。

13 男思宗年贰拾贰岁 卫士 转前籍年廿一,开元八年帐后貌加就实,被开元七年十二月十三日符,从尊合贯附。 开元九年帐后奉其年九月九日格点入。

14 男思楚年壹拾柒岁 中男 被开元七年籍后被十二月十三日符,从尊合贯附。

15 女伏力年壹拾玖岁 中女 被开元七年十二月十三日符,从尊合贯附。

16 女无上年玖岁 小女

17 女小小年壹拾岁 小女 开元八年帐后漏附。

18 女娘娘年玖岁 小女 开元八年帐后漏附。

郭玄昉户共有8口,从其家口的附注信息来看,开元七年(719)十二月十三日,沙州敦煌县曾接到上级签发的“符”式公文,其主旨是“从尊合贯”,要求原来违法析户者重新与尊亲合贯。据此,郭玄昉的妻子李氏、男思宗(卫士)、男思楚 (中男)和女伏力(中女)4人,成为与尊亲合贯(籍)的新附口。我们注意到,在《延喜式》中也有“户若干从尊合贯”的条目,透露出尊亲在世而自行析户的现象甚为普遍。由此来看,第3行丁寡“被符附”,可能是指丁寡与在世尊亲的合贯附籍,说明旨在强调“从尊合贯”精神的“符”文,可能早在高宗永徽二年已经颁行了。

第4行“贱户内附”虽已圈涂以示删除,但也说明新附口中还有奴婢、部曲、客女等贱口。按照唐长孺先生的理解,唐初西州的奴婢在人口中占有较大的比重,以后逐渐减少,但部曲客女却有所增长。这些贱口有的从一般居户中括出,有的从寄庄括附而来。

第5行“从柳中县附”,当指附籍柳中县的新口。一般而言,凡是检括、核查出来的浮逃隐漏人口,往往就近在当地的州县附籍,甚至那些配役的诸道“逆人”,也多在“州县附贯”,所以万岁登封元年(696),武周降敕力图扭转这种局面。

第6行“内附”,唐长孺先生推测是少数族人,指出少数族人内迁给复十年,应属课丁不输。 这样看来,《唐永徽二年(651)后某乡户口帐》第十五件应是帐后新附人口的分类统计与著录。这些新附口来源多样,种类不一,既有从尊合贯的丁寡女口,也有附籍柳中的新口,还有内迁的少数族人以及奴婢、部曲等贱口的依附。总括言之,他们都是“计帐已来”的新附人口,这或许就是“帐后附”的意义吧。

值得注意的是,池田温在探讨天宝六载籍中的户口变动时,将“帐后附”与附籍人口等同起来。而附籍人口又分为“附生”和“漏附”两种情况。所谓“附生”,简单地说就是新生口, 按照池田温的理解,1~3岁的黄口都属于“附生”; 漏附,确切地说就是“帐后漏附”,是指那些4岁以上隐匿漏口的归附,包括小女、小男、丁妻、老寡等。从敦煌吐鲁番所出籍帐文书来看,池田温对“帐后附”的理解无疑是准确的。唯一例外的材料是P.3354《天宝六载(747)敦煌县龙勒乡都乡里籍》“程思楚”户:

67 忠男元奉载叁岁 黄男 天宝四载帐后漏附空

此条黄男“帐后漏附”的材料,仅此一见,池田温怀疑“漏”字为衍文,应是,毕竟其他同类素材中俱作“帐后附”。作为3岁的黄男,元奉此次通过“帐后附”而入籍,因而性质上属于“帐后新生附”。德藏吐鲁番文书Ch.1455《唐至德二载(757?) 交河郡户口损益帐》载:

4 男献祥载叁岁 小男 天拾肆岁帐后新生附

按唐丁中之制,3岁的“献祥”应属黄口,故疑“小”当为“黄”之误。如此,“献祥”的附籍显然是“帐后新生附”的又一事例。我们注意到,籍帐文书中还有部分4岁小口,性质上也属于“帐后新生附”。阿斯塔那184号墓所出唐《开元二年(714) 帐后柳中县籍》第二件第7行:

7 女修戒年肆岁 小女 先天二年帐后新生附

先天二年(713)干支癸丑,适为造籍之年,“修戒”由于是籍后出生,自然无法入当年户籍,因而作为新生口,只能在三年后的开元四年籍(716)中著录,而此时的“修戒”显然已是4岁的小女了。又《开元二十九年(741)西州天山县南平乡籍》第4行:

4 男惠一年肆岁 小男 开元贰拾陆年帐后新生附

荣新江先生指出,自开元二十三年(735)开始,唐代造籍的年次由原来的丑、辰、未、戌改为寅、巳、申、亥。开元二十六年干支戊寅,亦为造籍之年。与“修戒”的情况类似,惠一同样是在籍后出生,故其入籍最早也只能是三年后的开元二十九年,此时惠一已是4岁的小男了。

值得注意的是,阿斯塔那179号墓所出《唐总章元年(668)帐后西州柳中县籍》“康相怀” 户中可能亦有4岁小女“帐后附”的记录:

4 □□( 户主) 康相怀年陆拾贰岁 老男 课户见输

5 妻孙年陆拾叁岁 老男妻

6 男海达年叁拾岁 卫士

7 达妻唐年叁拾岁 卫士妻

8 达女冬鼠年叁岁□□ (黄女) 总章元年帐后附

总章元年(668)干支为“戊辰”,可知为造籍之年。池田温先生曾指出,“西州籍即便是在造籍年所作,也不写‘某年籍后’,而记为‘某年帐后’……手实计帐不管是否是造籍年,原是连书制成的,在造籍的时候以供参考,所以在注记中当然无妨全都用‘某年帐(手实计帐)后’字样以求一致,这不过是敦煌与西州之间书式上的不同而已。”宋家钰先生也认为,西州户籍上多记某年帐后,极少记某年籍后,可能是当地籍帐的管理、户口的登记与敦煌县不同。因此,根据池田温和宋家钰的理解,“总章元年帐”其实就是“总章元年籍”。表面看来,年仅3岁的康冬鼠,以“黄女”的身份,通过“帐后附”的形式被编入户籍中。但实际上,康冬鼠作为户主康相怀的孙女,由于是总章元年籍后的新附口,故可推知此件应是总章元年之后的咸亨二年(671)籍。咸亨二年干支“辛未”,也是造籍之年,故需结合此前的手实、计帐,将“前籍”(668年籍)后的户口异动情况(如死亡、新生)如实著录到新造户籍中。如此算来,康冬鼠的准确年龄应为4岁,身份为小女,性质上仍然属于“帐后新生附”。

最后,关于“附”字的涵义,联系开元十八年(730)十一月敕“诸户籍三年一造……有析生新附者,于旧户后,以次编附”的规定,可知包括新生口在内的新附口的登录,始终书写于“旧户”或“旧口”之后。这种先旧后新的著录方式,不仅在唐西州诸乡户口帐中有明确反映,而且在《前秦建元二十年(384) 籍》中也有生动体现。尤其是《前秦籍》中,新登记入籍的“新上”人口,不论是刚刚出生的婴儿,或是迎娶进来的新妇,还是从他乡乃至外地移民而来的新口,他们均登录在户内家口的末尾。在某种程度上,这些“新上”者就是早期不折不扣的“析生新附”人口。

四、余论

现在,试对唐代黄口的数量略作说明。唐长孺先生据《唐永徽二年(651)西州某乡户口帐》推测当乡包括贱口(奴婢、部曲、客女等337人)在内共有2300 人,其中黄男30人,黄女37人,估算起来男女黄口占总口数的2.9%。冻国栋先生探讨唐前期西州地区的人口结构时,曾利用吐鲁番文书,选取了78户家庭,制作了《唐贞观至高宗末西州人口结构抽样统计表》。此表统计的良贱人口共计334人,而黄口仅有19人(黄男10口,黄女9口),占全部口数的5.7%。若与永徽二年相比,黄口的增长将近一倍。相较而言,《唐神龙三年(707)西州高昌县崇化乡点籍样》著录的男、女黄口数要相对更多一些。在《点籍样》登录的50户 230口中,黄口24人(黄男11人,黄女13人) ,占崇化乡总口数的10%。联系武后以来户口逃亡和课丁数字减少的情况,那么神龙三年黄口的大幅提升及在总口数中比重的显著增长,应与武周以来户口的大力检括有很大关系。

敦煌籍帐文书中著录的黄口,以天宝六载(747)籍最为典型。前举S.4583 《效谷乡□□里籍》仅存“□仁明”1户,户内家口9人,其中就有黄女3人,分别为黑子、尚子、足足。该家庭中黄口竟然占当户家口的1/3,这样的人口结构还是略显特殊,难以反映敦煌籍帐文书中黄口的实际著录情况。相比之下,P. 2592 + P.3354 + 罗振玉旧藏 + S.3907 + 羽R24《龙勒乡都乡里籍》系为二十余纸粘连的长卷,共著录都乡里20户家庭共计173口,其中2~3岁的黄口16人,占总口数的9.2%,大致接近于40年前西州崇化乡的黄口比重。然安史之乱后,唐朝的籍帐制作几近陷于停顿,从S.514《大历四年(769)手实》的记录来看,自乾元三年(760)造籍以后的连续九年,尽管每年都有计帐的编造,但三年一造的户籍制度暂时搁置,由此也出现了九年间(761~769年)的户口变动情况(如身死、逃走限满除、逃还附、漏附、全户除等)全部附注于《大历四年手实》的现象。殊难理解的是,长达九年的户口异动中,竟然没有出生者的登籍。池田温解释说,“经过前籍之后的九年时间,在进行编造并加盖州县印信的保存文书(可认为类似户籍)中,对于新生者就漠不关心了。”既然新生者业已失载,那么与新生者密切相关的黄口自然也无从著录。表面看来,黄口既不受田,也不纳课,因而与赋役、课税的承担全无关系,似乎并未引起县司乡里的重视。相反,在 《河西支度营田使户口给谷簿》保存的29户150口中,就有黄口23人,其中1岁的新生口10人,而2~3岁的黄口13人占总口数的8.7%,略低于天宝六载的黄口比重。但是差不多同时期的《沙州大历四年手实》中,新生及黄口的全部缺失,恰恰反映了籍帐造作及文簿管理的松弛,透露出大历时代籍帐制度正在走向崩溃的边缘。建中元年(780),德宗以两税法来替代“以丁夫为本”的租庸调制,规定“户无主客,以见居为簿;人无丁中,以贫富为差”。户税的征收 “唯以资产为宗,不以丁身为本,资产少者则其税少,资产多者则其税多”。原来的丁中制度也在赋税征收的重大变革中受到强有力的冲击,尽管地方州县出于定户等和摊派政府徭役的需要而“常存丁额,准式申报”,但在此后确实很难看到黄口的统计与著录了。

出处:本文原载于《西域研究》2017年第4期,第46-60页。文章有删减,引用请参照原文。

作者介绍:赵贞,1976年生,甘肃省张家川县人,历史学博士,北京师范大学历史学院教授,博士生导师,主要事从隋唐史和敦煌学研究。

原文来自于:微信公众号CNU古代经济史2019年5月20日

原文链接:https://mp.weixin.qq.com/s/Mk5019ieJ4vlrM_xcOKeMw