(本文作者阿风,清华大学历史系教授)

20世纪80年代初,一位30岁左右的日本青年法制史研究者,以清代的崇明县为中心,探讨了中国的“一田两主”与租佃制度。当时,对于如何利用近代法理论恰当地解释传统中国的土地所有与土地租佃关系,有很多问题一直困扰着这位年青人。当时他的一位历史学出身的朋友告诉他,上海某图书馆还藏有一部《崇明县志》,建议他去查一下。不过,这位年青人没有认同朋友的建议。他回答说,资料已经足够多了,现在最重要的是“思考”,思考如何能够用理论圆满地解释各种疑惑。

这位年青的研究者就是后来日本著名的中国法制史学者寺田浩明教授。当时他作为东京大学法学部的助手,正跟随滋贺秀三先生研究中国法制史。对于一位法制史的研究者而言,能够看到更多的资料当然是研究的前提,但展开理论的思考也极为重要。寺田浩明作为一位法学专业出身的中国法制史研究者,此后的三十余年间,一直践行着“理论思考”这一理念。他先后就职于日本千叶大学、东北大学、京都大学,讲授中国法制史。2018年初,他在结束30余年教职生涯之际,将其教学与研究心得,整理成书,由东京大学出版会出版。

正如英文题目China’s Traditional Legal Order所显示的那样,本书研究的重点是传统中国的法律秩序。作者在序章中指出,本书设定了两个课题:第一个课题是探明清朝法秩序的实态,这是一历史学的问题意识;第二个课题就是建立起一个传统中国(非西方的)法秩序模型,这是法学的问题意识(第4页)。全书包括序章与终章在内,共计十章。正文380页。作者精通法学、社会学理论,能够熟练运用各种正史、政书、律典、判牍、文集及档案文书史料,考察了传统中国,特别是清代中国的家族法、土地法、裁判制度与刑罚制度,进而分析了传统中国契约社会、诉讼社会秩序。本书努力将西方近代法理论与中国传统社会实际结合起来,对于19世纪末台湾旧惯调查以来,日本的中国法制史研究各种论点进行总结,并提出了一系列的新观点,推动了日本的中国法制史走向深入,具有里程碑的意义。

// 一

近代法的构成要素包括自由自立的个人、土地私人所有与自由契约制度(第331页)。从近代法的角度了解传统中国的法秩序,这三个方面是首要的前提。

作者指出,与具有多重政治构造的西欧、日本的封建社会不同,中国从公元前3世纪就已经建立了官僚制国家。至少从10世纪的宋代开始,中国就已经实现了土地自由买卖,很早就进入了市场社会、契约社会与诉讼社会。不过,帝制中国作为早熟的国家,不仅与西方前近代的封建制不同,而且也与西方近代经历了“从身份到契约”的历史变化而形成的市民社会、契约社会有很大差异(第2-3、318页)。因此,如何从世界史的角度认识传统中国特有的法秩序,必须理解东西方的经济基础与社会构造方面的差异。

本书的序章(《传统中国的法秩序》)、第一章(《人与家》)、第二章(《生业与财产》)、第三章(《社会关系》)就以人(登场的人物、家、宗族与村落)、业(生业与财产)、契约(买卖、租佃、雇佣)三个方面为中心探讨了传统中国的政治构造、经济基础与社会关系。

(商务印书馆《大学章句》书影)

作者首先引用南宋大儒朱熹的《大学章句序》中“一有聪明睿智能尽其性者出于其间,则天必命之以为亿兆之君师,使之治而教之,以复其性。此伏羲、神农、黄帝、尧、舜,所以继天立极,而司徒之职,典乐之官所由设也”这段话,并借鉴狩野直喜《清朝的制度与文学》(みすず書房,1984)的研究成果,指出中国的皇帝制度与日本明治维新时期推崇的“一君万民”理念之间具有共通性。而基于科举制度而形成的“司徒之职、典乐之官”,以及绅士阶层,成为皇帝实现统治与教化的重要助手(第7-11页)。

本书比照日本社会,探讨了传统中国社会中家、宗与姓的含义。他指出,日本传统社会中的“家”是具有公司性质的组织体,当主(家主)负有运营的责任(第13页)。而中国的“家”则是血缘相近者的生活共同体,每个成员的收入与支出都是共同的,是一种“同居共财”关系。当然,“共财”并非“共有”关系,家庭成员并不具有同等的权力。基于“分形同气”的血缘观念,父亲作为家庭的代表,具有“专权性”(第14-29页)。从法的世界来看,女性的地位体现在丈夫去世后,母亲作为尊长,具有家产分割的决定权、家产处分的主盟权(第32页)。“同气”则“同姓”,同姓的集合则成为宗族(第33-34页)。

寺田先生还考察了中国人生存的空间结构及社会关系,他指出,与前近代日本与西欧固化的“村落共同体”不同,基于“诸子均分”家庭组成的中国的村落,存在着宗族、同乡会、同业行会及秘密会社等各种社会关系,他们一方面采取“通力合作”的方式,实现了生产与生活的互助(第111页)。但另一方面,各种社会组织的结合也具有“临时拼凑”的特点,难以长久维系。因此,与西方“一体型社会”不同,传统中国的社会构造是一种“散沙型”(第124页)。

土地是传统中国社会最主要的经济基础。传统中国的土地所有权观念,虽然制度上没有明确的规定,但作为一种常识,却是存在于人们的日常意识之中(第57页)。从近代法的角度来看,土地产权关系包括卖(土地所有权转移)、典(用益权设定)、押(抵押权设定)三种形式。但在讨论这三种产权观念时,要注意到中国的土地买卖文书中经常出现的“为业”“管业”“业主”等称谓,也就“业”的观念(第48页)。作者认为,“业”实际上投射的是土地的收益,而不是实体的产业。包括“一田二主”等产权关系均是“管业”的不同形态。而“来历”则是“管业”的基础(第95-97页)。

// 二

传统中国,由于财产的均分与科举制度的社会地位激烈的垂直流动,造成了生存竞争激烈。而且,前近代的中国也不存在着能够完全独立地处理纷争的权力团体。因此,人们一旦发生纷争,在亲邻、宗族无法调解的情况下,陈告于官便不可避免,这也就中国人所说的“打官司”(第141-142页)。本书的第五章(《秩序、纷争与诉讼》)、第五章(《听讼——审判与判决的社会基础》)、第七章(《断罪——对犯罪的处罚与判决的统一》)全面地分析中国人打官司的整体面貌。

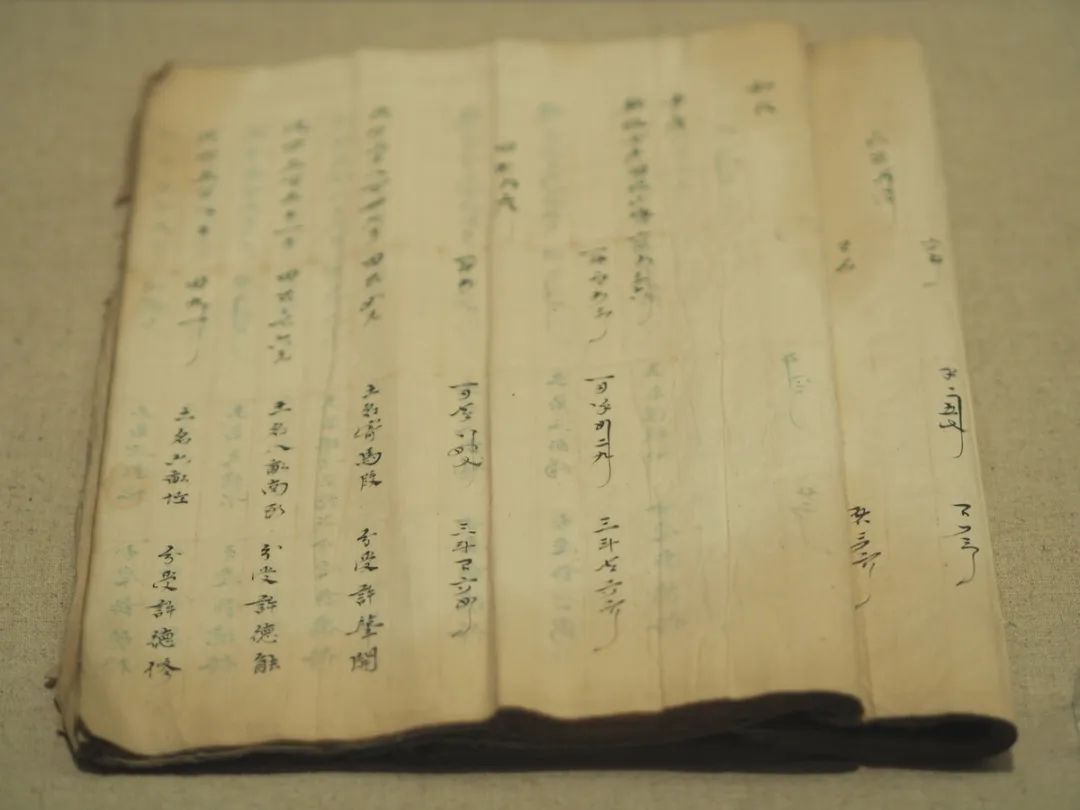

(汪辉祖《学治臆说》书影)

以往的中国法制史研究,普遍都认为官方的意识形态导向始终是“良民不涉讼”。不过,在本书中,作者引用明代官员的“民生有欲,不能无争”这段话,指出官方实际上也对于“打官司”也存在着同情的心理。作者指出,这两种官方的态度实际上并不矛盾。《论语》所说的“听讼,吾犹人也,必也使无讼乎”,汪辉祖《学治臆说》所说的“亲民在听讼”,这些话语实际上都同时反映出这两种态度(第142-143页)。本书也引述《易经·讼卦》中“中吉、终凶”之语,指出在传统中国人看来,诉讼过程中法庭之外的调停和解是一种“中吉”,而持续到最终判决则是“终凶”,这种理念与以往将和解、判决区分开来的常识性看法略有不同(第192页)。因此,将传统中国的司法审判中的“抑讼”的表达与“实务审判”的实践对立起来的观点,并不符合当时中国人的观念。

传统中国的诉讼,民刑之间缺乏明确的区分。本书总结以往的研究成果,正式将清代中国的诉讼分成了“听讼”与“断罪”两种形式。其中“听讼”多是与户婚田土有关的民事案件,由州县自理。而“断罪”则是命盗重案之类的刑事案件,州县官员需要援引律例,将案情申报上级,经过必要的“复审”,才能定案(第161-162页)。

从民事诉讼来看,其所强调的是对方的无理与自身的冤抑,从而寻求到“最适合的互让线”“最适合的共存线”。“情理”成为民事判决的重要依据。“理”就是指事物普遍、妥当的道理。“情”是指具体的事实关系,也含有人情、情让之意(第148、194页)。情理与真相互为表里,从而形成了一种“共通的认识”,成为民事诉讼解决的基础(第203页)。在命盗等刑事案件中,追求的是“情法之平”,也就是情(犯罪行为的恶性度)与法(刑罚)之间取得均衡(第227页)。从清代审判的构造来看,“情理”与“情法之平”所占的位置相同。“情”和“情法之平”中的“情”一样,指一个个纷争所拥有的个别的特征,纷争双方当事所各自抱有的个别情形。对每个无限不同的纷争给予相应的符合情理解决,是对地方长官职责的要求(第249页)。

(马克斯·韦伯)

作者指出,中国虽然可能存在着韦伯所说的习律(Konvention)相类似的法律现象,比如土地法中以出售、自耕、欠租为由的夺佃行为,具有社会自生的规则性。但从审判过程中所显示理念来看,其目的是抑制市场规则的失控。即使如“来历管业”这种最重要的产权凭据,也只是审判中需要考虑的因素之一,而没有成为一种明确的审判规范(第288-289页)。

因此,与西方历史上的审判中强调规则(rule)不同,清代审判中对于“情”的综合考虑的要求很高,所以不能对事态中如“规则”这样的部分要求给予特权性的社会位置。其解决方式就是在判决时不断地将各个事件包含的所有具有情况和情理贯穿起来,因此“判决是否符合乎情理”,是否符合“公论”,就变得尤为重要(第277-286页)。与西方的“规则型法与审判”不同,传统中国是一种“公论型的法与审判”(第211页)。

// 三

近代以来,中国法制史研究的基本理论与研究框架深受到西方的影响。对于现代研究者而言,如何利用西方的理论更准确地解释中国历史上的法律秩序,一直是研究的重点与难点。

本书提出了一系列的框架与结构,试图从近代法的角度,从世界史的角度,从当时人的法律观念出发,全方位地分析传统中国的法律秩序。其所提出很多观点,比如“听讼”与“断罪”之别,“规则”与“情理”之别,都极具启发性。本书是近年来中国法制史研究中最具有法学化、理论化的成果,很多观点都已经接受了新史料、新研究成果的检验,其所提出的理论思考必将会极大地推动中国法制史研究的进步。

与一般的史学著作相比,本文并没有去堆积史料。其有关“听讼”的研究,也主要是利用了台湾淡新档案一个卷宗(淡新档案22615,光绪十九年至二十年,计41件文书)。不过,作者却能够通过一个卷宗,就将清代的审判过程作出了全面、清晰、准确的论述,并就情理与法等诸多问题,提出了一系列的理论思考。这一方面说明作者非常熟悉制度史,善于从一般的史料中发现普遍的规律。另一方面,也表明作者对于清代的诉讼档案的整体情况非常熟悉。虽然他仅引用了一个卷宗,但实际上是在阅读大量的卷宗基础之一,选择出最具有代表性的资料展开研究。

当然,中国传统的法律秩序与西方有着很大的差异。因此,基于西方传统而形成的近代法理论,如何能够更恰当地分析中国传统的法律秩序,尚需要不断更新。特别是本书构建理论框架的事例,基本上都是发生于清朝。这种基于清朝社会而得到出结论,是否能够完全体现传统中国社会的特征,还是值得深入思考的。

(明代黄册)

例如,在明代的田土讼案中,最重要的书证是赋役黄册,而不是契约。随着清初废止了黄册制度,“告田土必以契券、地邻为据”,契约才逐渐成为案件受理的前提条件。同时也正是黄册制度的取消,造成了清朝土地产权关系的多样性。因此,有关清代土地法秩序中的活卖与绝卖、一田两主以及“业”各种表现,很多情况下只是清代的特色。又如,在清代户婚田土案件中,官员并不需要专门向上级政府申报。然而,在明代的话,存在着监察官员的定期刷卷制度,包括户婚田土案件在内,巡按御史会要求州县官员抄案,进行“吊刷”,“如刷出卷内事无违枉,俱已完结,则批以照过”。因此,明代的州县官员对于“自理案件”的判决也会定期受到监察官员审查。

同时,在明清时代的告状与诉状中,原告或被告引用律例来主张权利的情况也是很常见的。这在明代尤为明显。例如,明代天启、崇祯年间,徽州府休宁县余、潘两姓围绕土地与佃仆发生了诉讼。余姓在诉状中强调“律例:民产卖过五年,不许再赎。纵然加至万金,难变王朝法纪”,同时强调土地交易已经“人历三代,册(黄册)过四轮”。而被告潘姓则认为余姓谋买宗族公产,“谋买盗卖,律有明条”。双方都根据律例来主张自己的权利。最终的判决虽然要求潘姓赎回田产,但却是增加了经济补偿。虽然知县、府通判、府推官在各自的判决并没有直接引用相关的律例,最终没有完全按照某一方主张的律例进行裁决,但律例肯定存在官员的意识之中,成为判决的一个重要依据。同时,州县自理案件常常引用“不应得为而为之者(谓律令无条,理不可为者)”的条文对于当事人进行刑事惩罚,这又与“断罪”有相同的意味。因此,换一个角度来说,“听讼”与“断罪”之间也不一定有明确的界限。

事实上,寺田浩明先生很早已开始关注了明代的诉讼文书。2004年9月11日,他在东洋文库“前近代中国的法与社会”研究会合宿上发表了《明代的州县裁判文书——清代听讼的前史》一文,以徽州诉讼文书、淡新档案为例,对比明清两代状式、公文的不同。指出清代州县自理案件的范围更广,地方官的权限更为集中。同时,明代的“听讼”存在着引律拟罪的情况,听讼也要求“合律”。直到清代康熙、乾隆年间,这种情况才开始发生转变。这些想法都很有启发意义,希望寺田先生今后能够就这些问题提出更新的解释。

(寺田浩明《权利与冤抑》书影)

本书中涉及的一些重要问题,比如“情理与法”、“非规则型法”等,作者另外发表过多篇论文进行过详细的讨论,这些论文均已译成中文,收录在《权利与冤抑:寺田浩明中国法史论集》(清华大学出版社,2012年)等书中,读者可以参考。

文章来源:【明清史研究】公众号,本文原载于《中国古代法律文献研究》(第12辑),社会科学文献出版社2018年版,第651-657页,注释从略。推送版本可能与纸本有所不同,若需引用请以正式出版物为准。