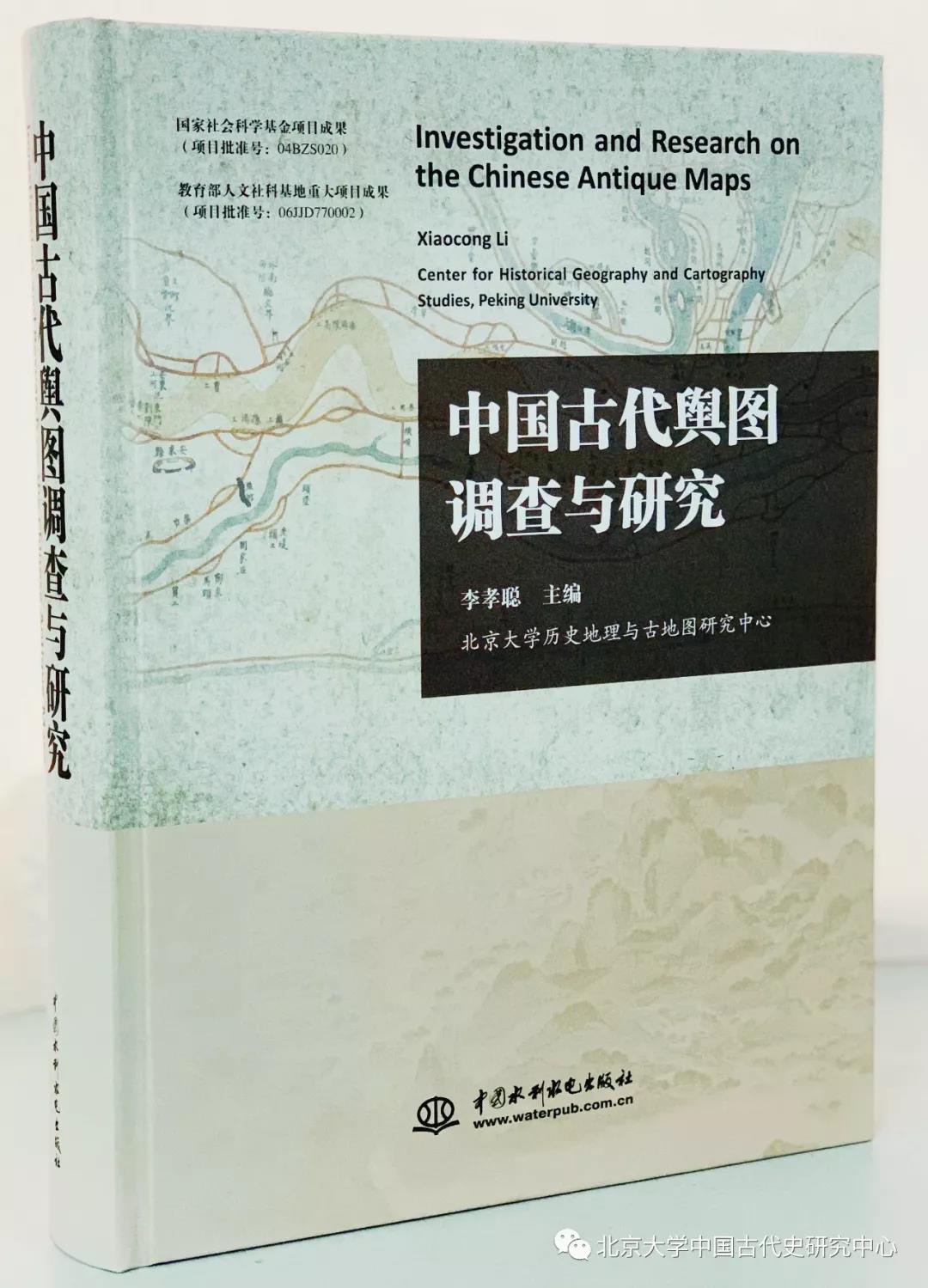

《中国古代舆图调查与研究》论文集是由北京大学历史地理与古地图研究中心承担的国家社科基金项目与教育部人文社科基地重大项目:中国古代舆地图调查、整理与研究的结项成果之一。为了明确这项研究的设计背景、预设目标和研究意图,在引介本项成果之前,有必要简单回顾一下20世纪以来中国古代地图研究的历史、现状和趋势。

比较系统、科学的中国古代地图研究开始于20世纪30年代,主要取得了以下几个方面的研究成果:

地图在中国王朝时代用图经、舆图来称谓,顾名思义,地图和诠释地图的文字曾经合为一体,以图为主,经(释)文为辅。汉魏六朝时期文献典籍中多用“图经”一词,隋唐以后“图经”之名逐渐淡出,而多以图志、舆图、舆地图表示,地图或独立成卷帙,或作为志书的插图,存在的形式已经渐分似离。在传世的中国典籍目录中,地图散见于各门类,以《四库全书总目》为例,舆图散见于史部地理类,即使如此,大量独立存在的古地图仍不见载。因而对于中国历代王朝编绘的地图有必要给予梳理、归纳和解读,其学术意义在于让世人能够完整地了解古代以来中国地图绘制的历史。于是,自

20世纪50年代陆续出版了王庸《中国地图史纲》(北京,三联出版社,1958年)、王庸《中国地理图籍丛考》(北京,商务印书馆,1960年)、陈正祥《中国地图学史》(香港,商务印书馆,1979年)、卢良志《中国地图学史》(北京,测绘出版社,1984年)、金应春、丘富科《中国地图史话》(北京,科学出版社,1984年)、余定国著、姜道章译《中国地图学史》(北京大学出版社,2006年)、喻沧、廖克《中国地图学史》(北京,测绘出版社,2010

年)等。

上述中国地图学史著作分别详细地阐述了自王朝时代以来中国地图编制的历史轨迹,包括编制地图的机构、造送制度,各历史时期最具代表性的地图与编绘者,及其绘制特点和影响。

此外,三卷本《中国测绘史》(北京,测绘出版社,1995

年),则以地图为例,侧重于阐述我国测绘技术的发展。在中国地图史领域,王庸先生享有筚路蓝缕的开创之功。他利用在图书馆工作的机会,将馆内所藏古地图全部翻检,运用目录学的方法,结合相关典籍,对古地图写出扼要的介绍。王庸先生的业绩不仅在于第一次梳理出中国地图发展的历史脉络,而且从方法上为后人指明从事地图史研究必先掌握古地图目录。

搜集、整理、汇编古代地图文献,除了清朝曾经整理编写过藏于内廷的舆图目录,在中国历朝历代都很少做过,更不要说采摭古地图的图影并配以文字说明的形式,编成图录向读者展示了。开创编辑图文并茂的中国古代地图集的工作首推曹婉如等编选的《中国古代地图集》战国--元、明代、清代等三部(北京,文物出版社,

1990-1997年),该图集自战国迄于清代,从数以万计的传世中国古地图中挑选出典型样本,复制成彩色或黑白图像;对每幅地图的成图年代、要素、收藏地、内容、特点和科学价值都给予文字说明,并选择其中部分地图撰写研究性论文。《中国古代地图集》直观地表现了我国历代绘制的各类舆图的形象和绘制特点,为怎样编辑我国的古地图图集或图录奠定了样式和范本,从而推动了古地图图集的编纂。此后相继面世的图集有阎平、孙果清《中华古地图集珍》(西安地图出版社,

1995年)、《中华古地图珍品选集》(哈尔滨地图出版社,1999年)、郑锡煌主编《中国古代地图集——城市地图》(西安地图出版社,2005年)、《中华舆图志》(中国地图出版社,2011年)等。

还有专门以某图书馆藏古地图或以某地区为主题进行整理选编的古地图图集,如:

大连市图书馆刘镇伟等《中国古地图精选》(中国世界语出版社,1995年)、邹爱莲、霍启昌等《澳门历史地图精选》(北京,华文出版社,2000年)、《广州历史地图精选》(北京,大百科全书出版社,2003年)、《杭州古旧地图集》(浙江古籍出版社,2007年)、《浙江古旧地图集》(中国地图出版社,2011年)等。

不断推出的古地图集为古地图研究提供了真实的史料,但是从目前已经出版的图集标题和内容来看,有些图集将“古地图”与“历史地图”混淆。

古地图指古时候绘制的地图,英文:

antique map,可以用古董或古旧地图

指代;历史地图则属于现代人编绘表现历史时期内容的地图,英文:historical map,其实两者含义是有区别的,所以古地图集不宜使用“历史地图”为名,也不应当将现代人编制的历史地图混入。

中国王朝时期地图被视为一种官方的档案,深藏大内,即使有目录亦秘不示人,常人很难了解宫廷或官署内究竟藏有多少和哪些内容的地图。加之近五百年来,一些中国古地图通过各种渠道流散海外,无人调查和整理,更少有人关注。其实,清朝曾不断整理过内务府造办处舆图房保存的舆图,雍正末年编写《天下舆图总摺》,对

康熙二十四年(1685)二月十四日至雍正十二年(1734)十月二十八日间所进舆图逐次抄录。乾隆二十六年(1761)勅命内务府造办处舆图房将所藏舆图按天文、舆地、江海、河道、武功、巡幸、名胜、瑞应、效贡、盐务、寺庙、山陵、风水等十三大类,编成《萝图荟萃》,乾隆六十年(1795)舆图房再次奉勅编《萝图荟萃续编》,这两部藏图目录涵盖了清朝宫廷藏图的绝大部分。迄至光绪二十五年(1899)造办处舆图房奉旨抄写一百三十二卷舆地图目录清单,又增加了晚近新刻绘的地图。以上清廷藏图目录一直未公布于世,直到1936年故宫博物院文献馆整理刊印《清内务府造办处舆图房图目初编》,世间才知晓这批舆图的图名、品相和尺寸。可惜的是,民元以后整理清朝留下的宫廷档案、典籍、图书和舆图时,由于受所谓近代科学图书分类法的影响,将原本放在一起的舆图与题本、奏摺、呈文等文字档案分开编目,致使上述清宫舆图目录已非完帙。

1949年中华人民共和国成立以后,原清廷内务府造办处舆图房的舆图全部归由中国第一历史档案馆保存,中国第一历史档案馆有一部打印的藏图目录,时至今日却始终未能重新刊印。

宣统二年(1910)筹建京师图书馆,从清内阁大库红本中拾出明、清舆图一百余种拨交京师图书馆庋藏。京师图书馆(后改国立北平图书馆、即今北京中国国家图书馆的前身)在1918年、

1932年王庸先生第三次编订舆图目录,撰写《国立北平图书馆藏清内阁大库舆图目录·附国立北平图书馆特藏新购舆图目录》。这仅仅是清内阁大库的藏图,虽然不包括内务府造办处舆图房保存的地图,但如果了解清朝呈送制度规定外进舆图应当是完全相同的两份,一份留存造办处舆图房,另一份由内阁大库收贮,所以这两套舆图是可以比较和互补的。1933至1937年间,王庸、茅乃文对北平图书馆藏地图进行整理编目,接连编纂了《国立北平图书馆中文舆图目录》和《国立北平图书馆中文舆图目录续编》,为公众利用地图提供了便利。1935年底,由于华北局势吃紧,民国政府教育部密令:拣选库藏珍本、敦煌写经、明清古地图、金石拓片及重要典籍,运往上海租界及南京存放。1936年北平图书馆从甲、乙库善本古籍中选出珍本、舆图、金石碑帖、珍贵的西文书籍、东方学期刊等装箱南迁,南迁的舆图,除了大幅《福建舆图》、绢本彩绘长卷《黄河图》留在北平,包括清内阁大库舆图191种,特藏地图102种,以及大比例尺的各县地图678种,悉数迁往南京。抗战胜利后这些珍本古籍和明清舆图没有运回北平,1949年初,又装船运往台湾,几经辗转迁移,现今这批原国立北平图书馆藏明、清旧本舆图保存在台北“故宫博物院”图书文献处。

中国国家图书馆的前身是原北平图书馆,一直有整理图籍编目的好习惯,1997年善本特藏部舆图组编写了《舆图要录》(北京图书馆出版社,

1997年),收入6827

种馆藏中外文古旧地图目录,附有简要说明。近年,古籍馆舆图组对馆藏中外文古旧地图重新检核,准备修订《舆图要录》,北京大学历史地理与古地图研究中心的老师和研究生参与了重新检核的工作。

抗战期间,邓衍林先生在昆明编写《中国边疆图籍录》,是关于民族与边疆地区的专题性古籍文献与舆图目录,包括北平图书馆藏明清舆图,1958年由北京商务印书馆刊印出版。该目录资料丰富,可惜仅标明北平图书馆的藏图,其余皆未说明收藏地。今天再编著地图目录不注明收藏单位显然已经不可取了。

保存在海外的中文地图,因遵循欧美国家制定的图书文献分类法,地图与所附文字资料往往被拆解成两部分。地图由地图部门专门收藏,配属地图的文字资料则归入图书馆的普通书籍部门收藏。由于大多数国家的地图部门缺少能够阅读中文的保管员,因而许多流散在海外的中文古地图长期沉睡在图书馆内无人问津,仅有少数学者为某专题研究来查找,才使个别古地图浮出水面被世人所知,但是却仍然苦于没有完整的中文地图目录可供检索,而难以了解全豹。对海外收藏的中文古地图给予关注而展开调查和整理的工作,始于

20世纪90年代李孝聪所做的欧洲各国所藏中文古地图的调查。1996年,他编著了用中、英文撰写的《欧洲收藏部分中文古地图叙录》(北京:国际文化出版公司出版,1996年),首次披露了英国、法国、荷兰、比利时、丹麦、瑞典等国主要图书馆藏中文古地图的信息。因为这部海外中国古地图目录的编排得法,文字叙述清晰,收藏号准确,又兼以英文,便于检索,颇受使用者欢迎,从而推动了各国学者对欧洲收藏中文古地图更深入的跟踪调查和研究。华林甫对英国国家档案馆收藏的1857年侵华英军从广州督抚衙门掠去的清代官方舆图进行了调查、整理和研究,编写了《英国国家档案馆庋藏近代中文舆图》(上海社会科学院出版社有限公司,2009年)

。

继而李孝聪又展开对美国国会图书馆藏中文古地图的整理编目,仍然用中、英两种文字撰写了《美国国会图书馆藏中文古地图叙录》一书(北京:

文物出版社,2004

年),该书为后续的研究提供了极大的便利。2013年,台湾学者谢国兴、林天人编撰出版了《皇舆搜览——美国国会图书馆所藏明清舆图》(台北:中研院数位文化中心,2013年),作者从美国国会图书馆藏中文古地图中挑选出157组、幅明清舆图,在李孝聪已经提供的基本信息基础上,对地图内容做了进一步描述,并补充了台北故宫博物院藏明清舆图相关的图名和收藏号,以便于读者查询对比。2015年,谢国兴、林天人继续在李孝聪1992年调查英国图书馆所藏中文古地图所做研究和出版物的基础上,又出版了《方舆搜览——大英图书馆所藏中文历史地图》(台北:中研院台湾史研究所、中研院数位文化中心,2015年)。上述两部大型图文并茂的海外所藏中文古地图图册为后来学者的继踵求索提供了方便。

对某一幅古地图进行专题性阐述是地图史研究的重点内容,比较集中的成果体现在曹婉如等编纂的《中国古代地图集》三卷本中。原因就在于此前公众从来没有目睹过曾经深藏在宫廷大内,或秘藏于档案馆、图书馆、博物馆里,数量如此多的古地图图像。这些研究性论文阐释了各种舆图编制的历史背景,考证出舆图的作者和绘制目的,探讨了各类舆图的科学要素、特点和绘制方法,论述了具有代表性的古地图在中国地图发展史中的地位及影响,见证了古地图领域的中外文化交流。

上述成果表明,以往对中国古代舆图的研究重在整理编目,关注古代地图绘制年代、制图技术以及古地图在中国地图史中地位的考察。在取得大量令人瞩目的研究成果的同时,也带来了另外一个问题,即除了整理编目与制图技术层面的探讨之外,对中国古代舆图的探索是否还应当开拓其它的研究方向,或者说对中国古代舆图的考察是否还应当关注其历史文化层面的价值?也就是说,我们不仅要把古地图看作历史研究的对象,而且更应当将古地图用作研究历史的史料。显而易见,中国古代舆图作为图像史料,其蕴含的史料价值还没有得到充分地重视,也没有获得深入的挖掘和利用。与文字史料相比,图像史料具有明显的直观性的特点,是文字叙述难以匹及的;而且大量出于实用目的而绘制的地图,其描绘的内容以及地图上的文字注记,在很多情况下属于当时人创作的第一手史料。

中国古代舆图的史料价值是否可以从以下三个方面来表达:

1、以图证史,即用古代舆图表现历史事实,印证其存在的真实性;

2、以图补史,即用古代舆图补充文字史料的缺漏或表述不够全面之处,丰富对中国历史事实的描述;

3、以图明史,即用古代舆图证明文字表述比较模糊或今人难以理解的历史细节。

当然更重要的是许多历史自然或人文地理景观,除地图或照相技术之外,单纯的文字描述绝难细腻地表现。特别是环境景观的历史演变,如果能够用不同时代绘制的舆图来对比,可能更具直观性和探索性,这代表着今后古地图研究的趋势。

怎样扩展海内外所藏中国古代舆图的调查成果,如何在整理中国古代舆图的基础上,进一步挖掘舆图所蕴涵的史料价值,是本项研究最为核心的目的。基于这一宗旨,作为

“中国古代舆图调查、整理与研究”课题成果的论集由两个层面的内容组成:第一个层面,继续拓展海内外所藏中国古代舆图调查与整理的成果,披露了迄今为止尚未被深入认知的舆图资料信息;第二个层面,利用传世古代舆图图像作为基本史料,进行中国历史或者历史地理学的专题性研究。

《中国古旧地舆图的编绘、收藏与利用》,李孝聪在文中介绍了中国历代编制舆图的制度、呈送路径和收藏地点,举例论述如何利用古地图开展历史地理学的研究。接下来的几篇论文分别介绍了在中国国内和海外调查中国古地图的成果,为世人揭示了保存在中国内地与台湾,以及韩国、意大利的中国古地图的图目,这些新披露的藏图资料是进行古地图研究的基础,具有非常重要的学术意义,必将有助于海内外学界开展合作,推动未来更加完整的“中国古代舆图联合目录”的整理与编纂。

1924年,日本在北京设立了“北京人文科学研究所”,1936年7月成立北平“近代科学图书馆”,广泛搜集中国典籍、档案和地图。抗战胜利后,“人文科学研究所”和“近代科学图书馆”的藏书归属北平研究院“历史语言研究所”。1949年11月1日,中国科学院成立后,接收了前北平研究院历史语言研究所的图书和明清舆图,以后又陆续购入古地图,成为今天中国科学院图书馆古地图特藏的基础。中国科学图书馆曾经对所藏古地图编目却未能整理刊布,孙靖国所撰《中国科学院图书馆收藏的中国古地图》一文介绍了科学图书馆古地图的来源和入藏,结合图像对古地图的内容作了深入评价,披露了这一久违的难得信息。

台北“故宫博物院”图书文献处所藏的古地图,主体属于原国立北平图书馆藏清代内阁大库红本中拾出的明、清舆图(简称“平图”),军机处档案中属于录副留中的舆图,以及故宫原存善本舆图。受

20世纪前半叶政局动荡的影响,这些舆图颠沛流离,部分完整卷帙的舆图或被拆散或其归属模糊不清。

台北“故宫博物院”图书文献处对所藏明清舆图进行了数字化扫描,整理出“图书文献处平图/军机奏折舆图目录”,为公众利用这批宝贵的人类文化遗产提供了极大的便利。《台北故宫博物院图书文献处藏清代舆图的初步整理与认识》正是李孝聪应邀参与台北故宫图书文献处对这批明清舆图的鉴定、整理工作后的文章。他结合十多年来在国内和海外调查中文古地图收藏的资料,对台北“故宫博物院”藏“平图”和部分清朝军机处奏折舆图的绘制年代、内容及相关历史背景进行了初步的辩识;对原存箱目录中被打散的舆图重新做了归类整理,并建议对海内外收藏的清代舆图档案开展合作整理,编纂出一部比较完整的综合性图录。

中国与韩国自古就有着频繁而广泛的文化交流,韩国是受中华儒家文化影响比较深厚的国度,历史时期曾经大力搜罗中国历代王朝绘制的舆图,并加以摹绘,因而韩国是当今世界保存中国古代舆图比较集中的地区。然而由于种种原因,迄今两国学者对双方的古地图收藏缺乏充分的了解,更不知晓究竟有哪些中国古代绘制的地图收藏在韩国的哪些单位。可喜的是李明喜在北京大学读研究生期间,调查了目前在韩国收藏的中国古地图,她撰写的《韩国收藏中国古地图情况的介绍》对韩国各图书馆、博物馆藏中国古地图做了初步的整理,为了解中国古代舆图在韩国的收藏提供了很有价值的信息,也为中韩两国古地图领域学术交流做出了奉献。

从16世纪以来,有数量众多的中国古地图不断被来华的各种人士带到境外,北京大学侯仁之院士生前曾经浏览过美国国会图书馆和英国国家图书馆的部分藏图,并建议当时协助他编绘中国国家历史地图集城市遗址与形态图组的李孝聪有机会到国外的时候,一定要关注并利用那些流散在海外的中国古地图。从1991年起李孝聪每次出国必定走访各国图书馆藏中文古地图。1992年他初访意大利、梵蒂冈,在汉学家白佐良(

Giuliano Bertuccioli

)等意大利学者的帮助下,在意大利地理学会图书馆里发现为数甚多的明、清舆图和画本。《意大利、梵蒂冈访图记》记述了他在意大利和梵蒂冈教廷各个博物馆、图书馆搜索古地图的片段经历,探讨了那批明、清舆图辗转来到意大利的途径,并初步整理出意大利、梵蒂冈所藏部分中文古地图的目录,以飨读者。

汪前进是当代中国研究地图科学史极具功力的学者,对本课题研究给予相当多的支持和指导,并奉献一篇《民国时期地图学史研究的重要成果》的论文。该文首先介绍民国时期地图分类在继承清代舆图分类传统的同时,如何按近代科学概念做了调整,这对我们把握民国时期怎样整理地图进行编目很有助益。同时作者以民国时期整理、研究明清舆图最有建树的洪业、王庸的著述为代表,阐述了从哪些方面科学地整理古地图,也为后学怎样从事古地图研究提供了方法论。

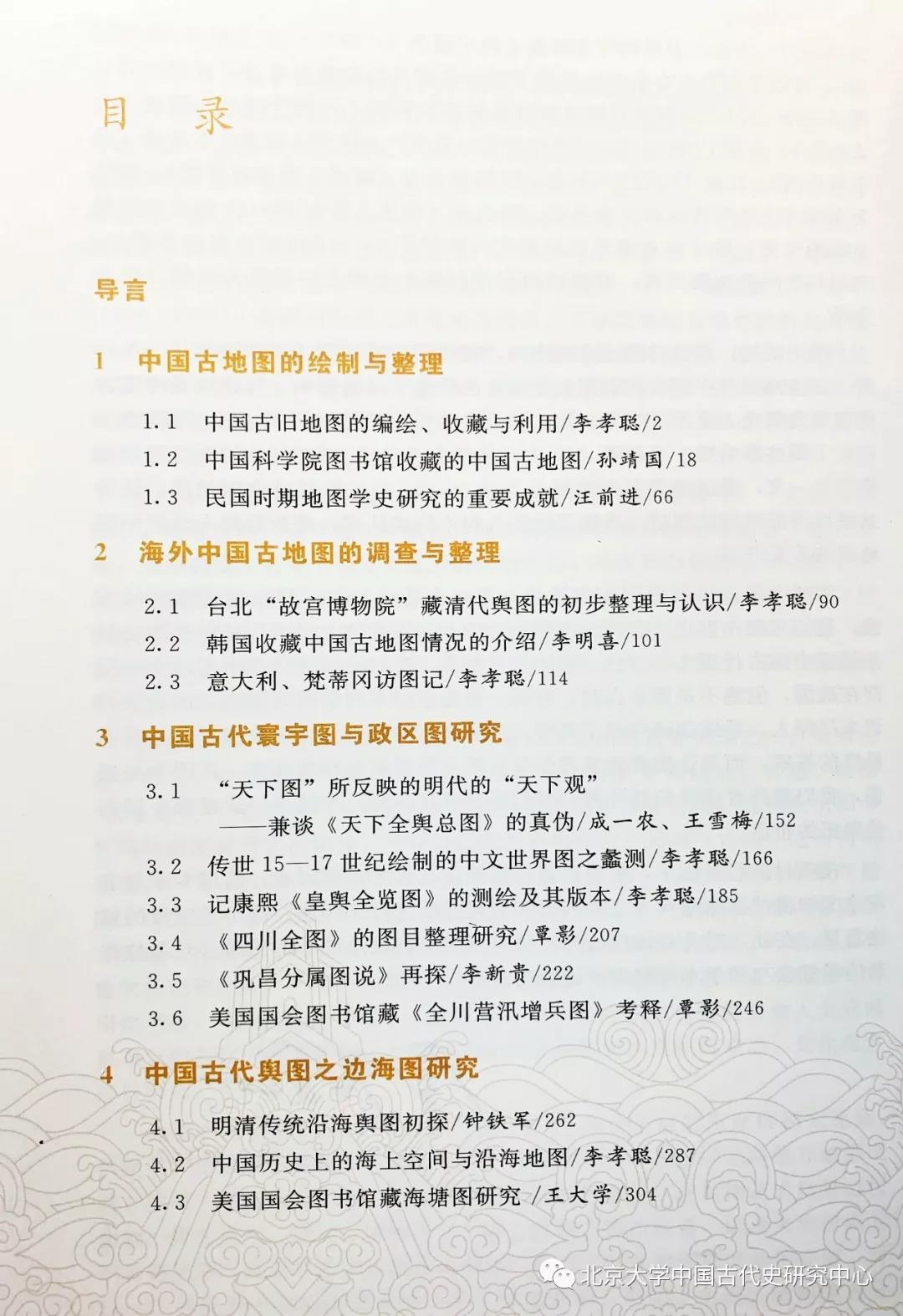

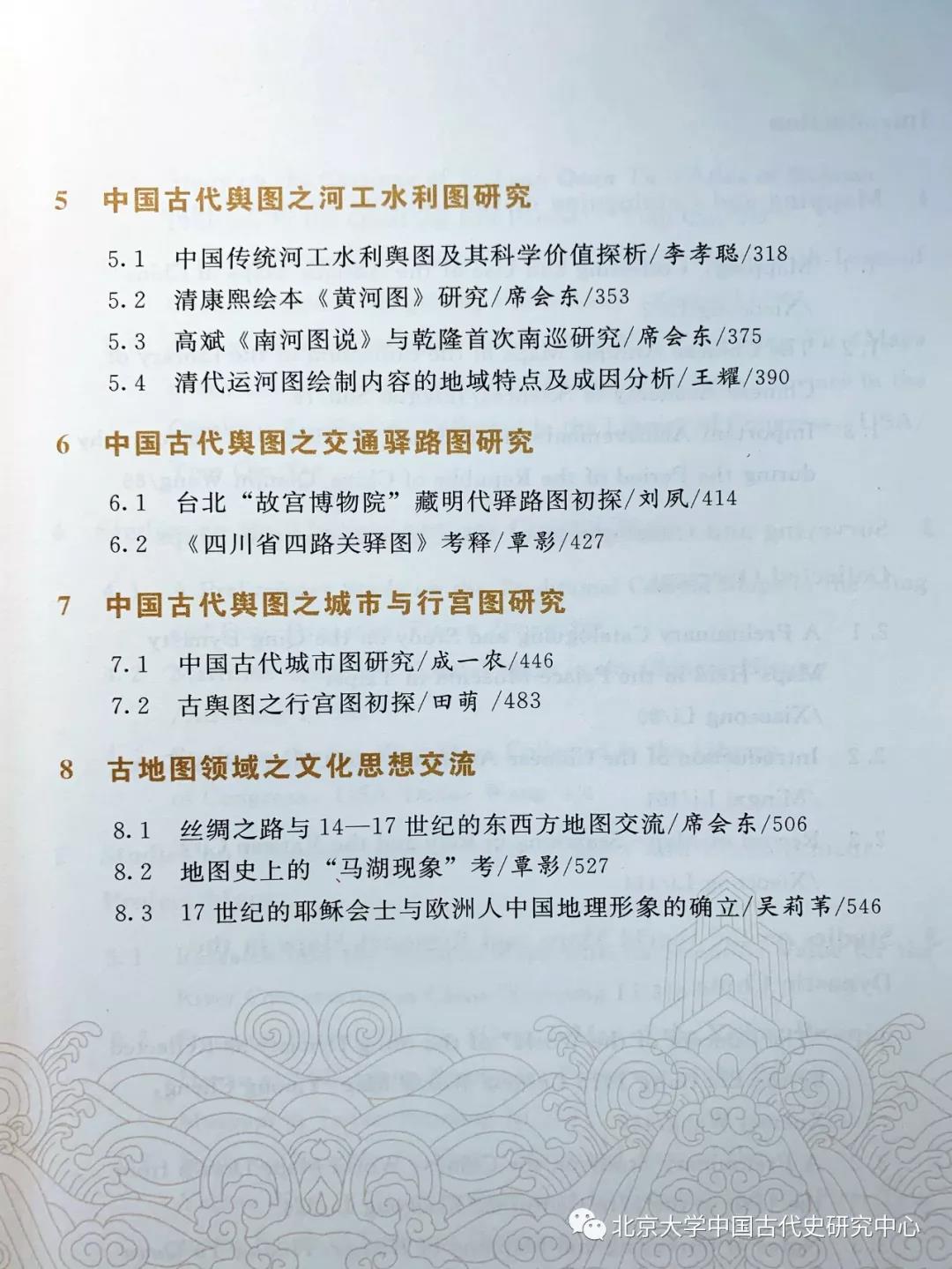

对于第二个层面的内容,本论文集按照中国古代舆图的类别:天下寰宇图、疆域政区图、沿海图、河工图、交通图、城市图,收入了十余篇研究论文。

读者将会发现,论集没有囿于中国古代舆图研究传统的技术层面的探讨,而是能够专注于中国古代舆图作为史料价值的挖掘。地图的史料价值也不仅仅在于地图中所描绘内容的价值,还应该包括地图背后所蕴涵的思想史信息。譬如来华耶稣会士绘制的中国地图所反映的

欧洲人对中国地理认识的变化,以及明清时代的“

天下图”所反映的天下观等等

。

“天下寰宇图”(世界地图)是中国古代舆图中非常重要的类型,反映了那个时代中国人对世界的认知,所以这一类型的中国古代舆图一直是海内外研究的热点之一。自从

2002年(英)加文·孟席斯(Gavin Menzies)

写的书:1421, The Year China Discovered the World(《1421:中国发现世界之年》)出版之后,书中提出“郑和实现环球航行”的观点,立即成为世界各国学者关注的焦点,同时引起媒体的热炒。该书凭借的重要证据之一就是几幅中国人绘制的“天下图”。接着国内又冒出一幅表现郑和船队航行的范围,以所谓“天下诸番识贡图”为底图在清乾隆时期摹绘的《天下全舆总图》,继续唱响“郑和船队第一次实现环球航海”的论调,并将时间提前至1418年。为了从古地图上厘清这一历史悬案,我们选入了三篇与“天下图”及对世界地理认识相关主题的论文。

《“天下图”所反映的明代的“天下观”——兼谈<天下全舆总图>的真伪》,虽然这篇论文关注于《天下全舆总图》的真伪,但与已经发表的其它研究论文不同,作者成一农、王雪梅并不是通过分析图中绘制的内容来辨析真伪,而是通过梳理元明以来“天下图”所反映的“天下观”的发展脉络,认定《天下全舆总图》并不属于中国地图史发展系列,从而否定了该图母本绘制于明代的可能性。

目前流传下来15世纪前后编制的中文天下图类型

,以《大明混一图》或

《混一疆理历代国都之图》类型为代表,在海内外存有六、七幅之多,主要收藏在中国、日本、韩国各地,而且似乎出自同一母本。日本京都大学大学院文学研究科主持“从15~17世纪绘制的地图看人类社会对世界的认识”研究项目,已经有学者的新研究成果问世。李孝聪在《传世15~17世纪绘制的中文世界图之蠡测》

通过对比中、日、韩三国保存的“混一图”类型的天下舆图,结合文献史料,就中国元朝、明朝“混一图”类型世界舆图的绘制与流传,给予解读和分析,证明被孟席斯作为证据,

在15世纪绘制的那些中文舆图根本与郑和远洋航海无关,从而驳正国内外对历史事迹模糊不实的猜测。

明、清王朝时期

来华耶稣会士在中国地图学领域曾经有过不同凡响的文化交流,从而深化了西方人对中国地理的认知。

吴莉苇

《17世纪的耶稣会士与欧人中国地理形象的确立》一文,结合在华耶稣会士于16~17世纪依赖中国的制图传统完成了几幅中国地图,阐述这些地图和传教士对中国地理的文字描述,成为欧洲人认识中国地理的重要开端。以欧洲的地理科学标准而论,这些信息虽不能说具备高度科学性和专业性,但大致符合耶稣会士当时对中国的认知程度,并且内容丰富。然而欧洲人能够接受并融入其世界地理观中的却只是其中一部分,原因除了学者们对耶稣会士的报告与地图的学术性挑剔之外,还涉及到欧洲人深层次的观念形态问题。

疆域政区图,是中国古代各类舆图中最常见的地图,大到全国疆域总图、分省舆图,小至州、县舆图,几乎涵盖全国所有的地方行政建置。因为这类地图是各级地方行政官员施政时必须掌握的辖境地理资料,也是需要定期奏报朝廷的基本地情资料,所以历代都必定编制疆域政区地图,而且凡有行政建置升降改更,必须重新绘制。既然疆域政区地图有

2000年的编制历史,所以绘制方法也形成计里画方或形象画法的中国特有传统。自从西方传教士将经纬度坐标控制的投影测绘制图法传入中国以后,清朝完成了全国范围的大地测量,疆域政区地图也开始采用经纬度投影测绘法绘制。

康熙皇帝困于中俄尼布楚条约谈判时手中缺乏精确的地图,无法准确表示清朝领土疆域的位置,遂命传教士白晋(Joahim Bouvet)返回巴黎,向法王路易十四请求委派懂得经纬度测量与地图绘制的传教士来华,与中国官员共同完成全国大地测量。李孝聪《记康熙皇舆全览图的测绘及其版本》一文,利用原清宫内务府造办处档案及《康熙朝汉文朱批奏折汇编》,叙述了传教士同中国官员一起在各地测绘地图,以及图稿如何传递给康熙皇帝的过程;通过比较各地所藏皇舆全览图的测绘图稿、墨绘设色誊绘稿、木刻印本、铜版印本之间的异同,比较完整地介绍了康熙皇舆全览图的各种版本。

在康熙实测《皇舆全览图》绘制之前,以罗洪先《广舆图》为代表的中国古代舆图中,长江上游往往画出一个巨大的湖泊:马湖,面积竟与洞庭湖、鄱阳湖的水域相当,在长江水系的几个主要湖泊中显得格外引人注目,且与代表黄河源的“星宿海”有着对应出现的关系,然而却与真实地理情况不符。这一误判现象在地图史上颇具典型性,或可称之为“马湖现象”。马湖作为一个大湖出现在地图上,主要集中在明代,尤其以受到罗洪先《广舆图》影响的中国地图最为显著,甚至出现在外国人编制的中国系列地图。《地图史上的“马湖现象”考》一文的作者覃影通过实地考察后认为:马湖被夸大的主要原因在于,罗洪先《广舆图》承继了元代朱思本的《舆地图》对黄河源参照物的认知及表现形式,所以才会出现马湖与黄河源星宿海的对应关系。元明以来,马湖所在地的政区设置、聚居民族与水陆交通道路曾经具有重要的标志性;地图史上的“马湖现象”,反映了元明以来地理学家们对黄河源与长江源孜孜不倦的探索,可是这个特殊的错误地标却曾影响了中国古代舆图绘制的准确性,并且误导了外国人摹绘的中国地图。

《鞏昌分属图说》是北京大学图书馆收藏的一套明万历二十四年(1596)彩绘鞏昌府政区图册,舆图采用中国传统山水画式,一图一说,是研究明代西北边防的重要图籍。《<鞏昌分属图说>再探》的作者李新贵曾经撰写过《<鞏昌分属图说>初探》一文,从舆图绘制的时间、绘制的背景与内容三个方面进行了初步解读。《<鞏昌分属图说>再探》一文吸收了近年来发现的一些新史料,深化了作者对《鞏昌分属图说》的舆图和图说文字的理解,重新订正了以前的观点。阐述《鞏昌分属图说》的编制正是明朝在西北边疆军事上从被动防御转向积极反攻的时候,主持绘制的机构是明代陕西鞏昌府兵备道。由于鞏昌府兵备道地处防御蒙古南下的靖虏兵粮道与防御蒙番北上的临巩兵备道的结合部,需要用地图和图说来表述本道统属各州县卫所的兵要形势,城池、烽燧的修筑,荒田和议垦数额,所需粮茶等边备物资。

美国国会图书馆收藏一批20世纪前期曾经在中国山西汾阳传教的美国人恒慕义(Arthur W. Hummel)捐赠的明清舆图,自从李孝聪应邀帮助国会图书馆整理、鉴定并编著《美国国会图书馆藏中文古地图叙录》出版以后,国会图书馆陆续将部分中文古地图扫描,放在网络上以便于公众阅览。本课题学者们开始对这些古地图进行专题性研究。《美国国会图书馆藏<全川营汛增兵图>考释》的作者覃影经研究发现:美国国会图书馆藏《全川营汛增兵图》应与四川总督福康安有关,这套地图表现乾嘉时期四川省绿营驻防的布局,对研究清代四川“厅”的建置、治所的选址与绿营驻地的关系,有重要的启示作用。

实用性是中国古代舆图的一大特点,也体现着绝大多数中国古代舆图的绘制目的。基于不同的实用目的,中国古代舆图可以分为各种专题地图,如

城市图、驿铺路程图、宫殿园林图、陵墓图、运河图、黄河图、河渠水利图、山脉图、海岸图、边防战守图、产业图等等。

用中国古代传统画法绘制的沿海图,由于名称不同、内容迥异、形式多样而难以被视为一个地图类型。钟铁军《明清传统沿海舆图初探》通过对迄今存世的明、清两代传统沿海图的搜集与分类,从整体的角度切入来考察沿海图作为一个地图类型的发展概况。提出明代的传统沿海图主要可分为航海图和海防图两大类,两类各有自己的渊源,分别以《广舆图》和《万里海防图》为祖本,表现手法和地图图式相对比较统一。清代传统沿海图的发展主要体现在地图内容的发展上,一方面,随着对海洋了解程度的加深,清代沿海图对沿海地区的表现涵盖了从宏观到微观的各个尺度,增加了大量明朝沿海图未曾涉及的内容;另一方面,在继承《广舆图》和《万里海防图》谱系之外,又发展出了陈伦炯的《七省沿海图》谱系,地图的绘制图式和表现手法更加多元。

李孝聪《中国历史上的海洋空间与沿海舆图》一文检索了中国典籍中有关古代海洋空间划分的记载,指出早期中国对东部海区只有 “东海”、“东北海”或“南海”等大方位的观念,并没有专门明确的对某一海域的划定。从明代开始,出于对沿海地带海外贸易的控制和军事防御部署的需要,开始有了较明确的海域划分。产生了“东西洋”、“东洋”、“西洋”的海域概念,而且有比较明确的方位和地域的划分。以明代郑若曾撰《筹海图编》、张燮撰《东西洋考》为代表,涌现了一批海防图籍,也产生了以郑若曾《万里海防图》为标志的中国古代沿海舆图的样式。清朝,从初期的海禁到中期以后的开埠,仍然是出于对沿海地区控制与守御的需要,开始将沿海七省的海疆与陆地营汛防守制度结合起来,出现以盛京、直隶、山东、江南(此处主要指江苏)、浙江、福建和广东七省,按防守区域划分海疆的体制。产生了“内洋”、“外洋”和“南洋”、“北洋”的海域概念,也相应地出现专门描绘中华帝国整体海岸空间的《七省沿海图》,以及分区域的各省沿海舆图。此时的“内洋”、“外洋”和“东洋”、“西洋”已经是空间范围缩小,或专有指代的某些海域,而不是整个中国沿海都采用这类称谓。譬如:浙江、福建两省沿海海疆的划分,变得很细致。直到清后期,随着海运和洋务的频繁,中国官僚机构产生“南洋大臣”和“北洋大臣”分管南北的局面。中国海域也逐步以“南洋”、“北洋”来替代其它历史上的海域称谓,同时绘制出与之相应的南北洋舆图。因此,通过这篇论文,我们可以看出中国人对海岸空间的认识是随着海疆开放的程度、海上对外交往的深度而不断地深化,明清沿海地图采用两种方位来表达,反映地图使用目的上的区别。

江南海塘曾经是让清朝几代皇帝宵衣旰食、殚心竭虑的沿海工程,也是屡下江南巡视的目标。王大学撰写《美国国会图书馆藏海塘图的年代判定及其价值》一文,通过比对美国国会图书馆馆藏清代《松江府海塘图》和乾隆《太镇海塘纪略》中所附各图,判定两图所载各县海塘长度的差异主要是因各自丈量尺度的不同造成。由镇洋北岸海塘长度以及两图所示地域范围的差别,可以判定美国国会图书馆所藏的《松江府海塘图》绘制于乾隆十七年,是清代江南海塘的通塘体系形成之前最完整的一幅海塘图,该图更名为《乾隆松太海塘图》可能更为合适。《乾隆松太海塘图》所画内容反映了官方绘制江南海塘图“兵农并重”的特殊要求,是同类海塘图中的珍品。

中国长期处于小农经济社会阶段,水利是农业社会发展的保障;中国又是一个旱涝频仍的国度,因而河工水利是中国历代王朝政权极为关注的重要工程。以河工水利为主题的中国古代舆图具有很强的系统性、传承性和应用性,不仅描绘出历代治理河渠水利工程的空间形态,体现历代政权的水政管理制度,而且还提供了丰富的历史自然与人文地理信息,具有很高的学术研究价值和艺术鉴赏性。

李孝聪所撰《中国传统河工水利舆图及其科学价值探析》一文,首先按水利工程区域和类型,分别整理与评介各地馆藏的黄河河工图、运河工程图、荆江防洪图、水利泉源图以及各州县河渠水利图的内容和特点,为古代河工水利舆图与水利史专题研究提供了基础信息。然后以表现黄、淮、湖、运地区的河工水利舆图为例,结合文字典籍,以图论史,分析了清代黄河、淮河与运河相汇的清口(今江苏淮安)地区河道的变迁与治理,从中探析河工水利舆图的科学价值。他指出:对于古代河工水利舆图的运用,不能仅凭对某一幅地图的解释,而是需要尽可能多地选择具有相同主题、相近的覆盖空间,不同时代绘制的舆图来审读,通过图面内容的对比,发现河流的变迁以及由此所引起的水利工程的情况。同时,注意与档案史料的结合并重,既要把古代舆图当作史料的一种,又要将古地图所表达的内容看作某一历史阶段的制度、人物及事件产生的结果在空间上的反映,才可能起到举一反三的功效。

明、清两朝对黄河的防治与

管理经历了一个专门化和制度化的过程,至清代中期以后,黄河的管理制度更趋完备,职责划分更趋细腻和明确,形成了更加明确的河段与行政运作空间的结合。

对清代

黄河河工图的研究既要考求舆图绘制的时代、缘由与流传情况,还要能够通过黄河图分析相关的治河职官的设置及职能的发展变化。

席会东对黄河河工图有过专门的研究,撰写《清康熙绘本<黄河图>研究》和《高斌<南河图说>与乾隆首次南巡研究》两篇论文。作者考证康熙朝长卷式绢本彩绘《黄河图》是由康熙帝亲自授命、河道总督靳辅延聘幕僚周洽、李含渼等人在清康熙二十三(1684)至康熙二十六年(1687)间绘制而成,共完成了两幅《黄河图》。康熙二十六年九月,靳辅将其中一幅呈送康熙帝御览,后收贮于清内务府造办处舆图房,现存北京中国第一历史档案馆;另一幅在民国时期被国立北平图书馆舆图部收购,现藏台北“故宫博物院”图书文献处。康熙《黄河图》采用鸟瞰式画法描绘了靳辅治理黄河、运河时修建的重要水利工程以及黄河下游两岸重要的自然和人文地理景观,反映了清代的舆图绘制机制,具有极其重要的历史价值和艺术性。

雍正年间,黄河河政管理制度的变化,推动了清代黄河图绘制内容和机制的变化,而康熙年间张鹏翮所绘河渠水利图集的内容和形式,也影响了乾隆年间黄、运河图集的编绘。目前海内外分别收藏有表现黄河、运河、洪泽湖、淮河水利工程的“南河图说”,经席会东考证均为乾隆十五年(

1750)江南河臣高斌、张师载等人在乾隆帝首次南巡的背景下绘制呈送的定本、副本或后人的摹绘本。《南河图说》既是河督高斌反映河情、陈述治河政见,标榜治河政绩的工具,也是乾隆帝确定南巡路线,了解河务、进行河政决策的重要依据。高斌《南河图说》的绘制、呈奏和运用,在很大程度上确定了乾隆首次南巡的模式,对研究乾隆南巡和乾隆朝河政运作具有重要价值。

中国历史上的元明清三朝,由于朝廷所在的政治中心北京与富庶的经济重心江南地区相分离,而中国主干江河基本上自西向东流,所以一定要开挖大运河来输送物资,以满足中央供给之需。大运河虽然便利了漕运和皇帝南巡,却因为必须横穿天然河流,应对起伏的运道和缺水的环境,需要不断整治运河水利工程。清代涌现出数量可观的运河图,一方面展现京杭大运河沿线秀美的山川、城镇,另一方面则显示运河上的闸、坝、堤、堰、码头等运道工程。王耀《清代运河图绘制内容的地域特点及成因分析》一文,

以清代运河图绘制内容的地域特点及成因这一前人极少关注的问题为研究对象,分区段呈现了运河图在绘制重点、表现形式等方面的特点,并分析了地域差异背后的水文、地理等因素。

无论古代还是今天,交通与城市是地球上人类活动塑造的最为明显的标志性地理现象,因而在古代和当今的地图上都是普遍要表现的人文地理景观。城镇的兴衰和水陆交通有着密不可分的关系,新开辟了水道或陆路交通线,沿途自然会兴起新的城镇;水路阻滞,道路改途,必然导致城镇的衰落、废弃或迁移。所以,我们将三篇有关古代交通与城市舆图研究的论文集结在一起。

台北“故宫博物院”收藏着五幅明代彩绘本交通驿铺图,原属国立北平图书馆保存的清内阁大库明清舆图特藏,前辈学者在整理编目时曾有初步判识,但尚待深入。刘夙《台北“故宫博物院”藏明代驿路图初探》一文,考订了这些展现明代驿路舆图的绘制时间。其中《太原至甘肃驿铺图》《岳州至龙州驿铺图》《南京至甘肃驿铺图》和《无字驿铺图》大致绘制于洪武末年,而《四川省四路关驿图》的成图年代则远远晚于前三幅图。就驿路图绘制的内容和风格来看,这几幅驿路图多注重表示相对位置而忽视绝对位置,是中国传统舆图的特点。作者通过现存明代记载驿铺路程的文献《寰宇通衢》《一统路程图记》与地图上标记的驿铺名称对比,认定这几幅驿路图的编制者皆应是明朝的兵部职方司。

覃影《<四川省四路关驿图>考释》一文,在梳理王庸先生当年对内阁大库明清舆图旧藏编目的基础上,对四路关驿图的绘制年代、内容及相关历史背景进行更深入详细的考释。她认为:四路关驿图实际上由四幅独立的地图联缀而成,关津数目的多少是图幅编次的依据,也是西南一路分隔于西北两路之间,造成图卷不连贯的原因。从图中标出洪武二十六年(1393)设置的越巂卫,四幅图内成都府城均绘出五门,小西门尚未堵塞(洪武二十九年堵塞小西门)的特征,推测图的绘制不晚于洪武二十六年至洪武二十九年(1393~1396)之间。但是因为图上出现地名讹误,不排除摹绘自明初原图的可能性;或以州县舆图改入都司卫所的舆图,而被后世增补使用,故图内有四处关津注以“原设”、一处注以“新添”相区别。图幅反映了洪武年间景川侯曹震规整松潘卫、保宁府等地关津、驿站道途的历史背景,展示了松潘卫等地城池防御体系沿交通道路分布的特点。

关于古代城市舆图,成一农撰写的《中国古代城市图研究》一文分为两个部分,作者在第一部分提出中国古代城市舆图绘制的目的主要是为了地方治理,这也在很大程度上决定了地图的绘制内容,并进而以此为基础分析了中国古代城市图的发展脉络。在第二部分,作者以城市图为史料,对中国古代城市发展中的几个问题进行了探索,认为地图的史料价值在于发现问题,或者在研究中能够作为具体的论据,而在深入分析、研究问题时,仍不能替代传统的文献资料。

园林、皇家行宫是王朝时代地方官署呈送舆图的重要类型之一。皇帝出巡,打尖、住宿皆有特殊的宫、馆接待,而且需要事先选址、营造、绘图“恭呈御览”。在清代内务府造办处舆图房的藏图中单有分类,园林行宫图多采用鸟瞰图或界画的形式,具有很强的艺术感染力。

田萌撰《古舆图之行宫图初探》一文,以清代行宫图为研究对象,将行宫图分为山水画式全景鸟瞰图、行程图和宫殿图三种类型,对清代行宫图的类型、绘制特点和内容进行了梳理,并结合文献史料,分析了清代行宫的选址特点与建筑。行宫图上有地物标记和图注,内容以咏颂风景名胜、描述行宫坐落为主,显示明确的实用性用途,体现相应的政治和文化功能。行宫图可以作为考察历史人文地理景观空间变化的考古依据,也可以结合时代背景对其反映的政治、文化现象进行解读。

丝绸之路是东西方文明交往之路,公元14~17世纪东亚儒家文化圈、伊斯兰文化圈和基督教文化圈通过陆上丝绸之路和海上丝绸之路展开地图交流,推动了欧亚大陆和新大陆地理知识的传播和交流,进而加速了世界近代化和一体化进程。蒙元帝国的建立、陆上丝绸之路的畅通,来华伊斯兰学者将伊斯兰地图和地理知识带入中国,推动了东亚地区和伊斯兰世界的地图交流,对14~15世纪的中国地图产生了深远影响。明初,中国、朝鲜学者分别绘制了反映整个欧亚大陆的“混一图”。16~17世纪,欧洲耶稣会士通过海上丝绸之路来华成为中国地图与欧洲地图双向交流的使者,一方面利玛窦(Matteo Ricci)等耶稣会士通过编绘《坤舆万国全图》将新大陆地理知识、地圆说和投影技术传播到东亚;另一方面卫匡国(Martino Martini)等耶稣会士将中国的《广舆图》改绘为《中国新图志》(NOVUS ATLAS SINENSIS),推动了欧洲人对东亚地理的了解。东西方的交流又推动了丝绸之路地图的编绘,描绘16世纪嘉峪关至伊斯坦布尔间陆上丝绸之路的《西域土地人物图》,表现15世纪郑和下西洋壮举以及明代太平洋、印度洋航线的《郑和航海图》,反映17世纪亚洲海上航线的《大明疆理分野东西洋图》,都成为东西方文明交往的载体和见证。席会东《丝绸之路与14~17世纪的东西方地图交流》通过对六幅地图的研究,梳理了14~17世纪中国和伊斯兰、中国和欧洲的地图交流,并通过地图探讨陆上丝绸之路和海上丝绸之路的变迁。

明末清初,西方传教士来到中国,使用西方投影测绘技术绘制了一些地图,这些地图对中国古代舆图的绘制方法产生了一定影响,可以说这是中国古代舆图发展史上重要的变革阶段。那么这些地图流传到西方之后,对西方又产生了哪些影响呢?吴莉苇《

17世纪的耶稣会士与欧洲人中国地理形象的确立》一文,通过梳理在华耶稣会士于16~17世纪绘制的中国地图,认为这些地图流传回欧洲后,改变了欧洲人对中国的认识,成为欧洲人认识中国地理的重要开端。

当然中国古代舆图的内容极为丰富,本书的内容不可能涵盖所有的方面,我们只想在整理中国古代舆图的基础上,探索将中国古代舆图作为史料来研究中国古代历史的方法。正因为是探索,我们必须承认此书中的论文肯定存在疏漏,但绝不是固步自封;对同一种地图的不同的研究观点,前者的判识未尽深入,后续的研究做了厘清,两篇文章均收入。因为我们不只是需要最终的答案,而是让读者能够看到逐步深入的探索过程和方法。正因为是探索,我们期待着读者们的评判,我们坚信只有这样,才能进一步挖掘中国古代舆图的价值。

在本项目进行过程中,项目组曾经组织过小型学术研讨会,邀请专家学者就论文初稿的框架结构、主要内容和研究方法进行了评述,提出了宝贵的修改意见。在此,对关心该项研究的学术界朋友们表示衷心的感激,对各位作者的积极参与和学术奉献表示诚挚的谢意。

|