王建民/问 [美] 施坚雅/答

汤 芸/翻译 彭文斌/校对 胡冬雯/录音整理

彭文斌:追思是继承的表述形式。2008年10月26日, 美国人类学界的杰出学者、中国学研究的泰斗施坚雅教授辞世, 震动了海内外有关学界。本栏目在施坚雅去世一周年之际, 拟推出二期集镇与物文化研究专题,对施坚雅的川西市场经验进行追溯和学术性发挥,以纪念这一学术伟人从西南小镇出发,在人类学、人口学、地理学、历史学和社会学等学科领域所作出的杰出贡献。

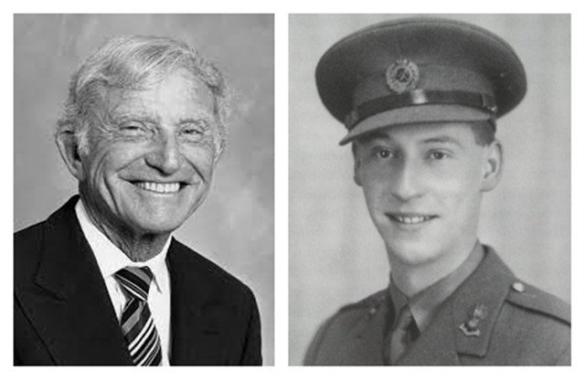

施坚雅是20世纪中国学研究“大范式时代”的代表人物之一,其以汉地研究为主创立的集镇与区域体系理论在国际学术界长期享有盛誉,与费正清(John Fairbank)的晚清通商口岸研究,欧文·拉铁摩尔(Owen Lattimore)的内亚“长城学说”,在不同的区域/领域研究之间交相辉映,启迪后来者认真思考中国区域模式的互动和衔接问题。1999年春天,中央民族大学民族学系王建民教授在哈佛-燕京学社作访问学者期间,曾与赴哈佛大学进行短期讲学的施坚雅教授约定,对其有关中国人类学的研究进行专访。在哈佛人类学系华琛(James Watson)教授的介绍之下,两人首先互通了电子邮件。施坚雅教授听说王建民教授是撰写《中国民族学史》的作者,欣然接受了采访要求。在哈佛大学所在地康桥(Cambridge)公共绿地旁的酒店,施坚雅教授忙里偷闲,用一个多小时的时间,第一次就其对中国的兴趣与在中国进行的田野进行了细致的回顾。这次访谈是施坚雅教授对其中国人类学研究早期学术经历中最为详细与生动的叙述。值此施坚雅教授逝世一周年之际,特将此次采访录音整理发表,以示纪念。

王建民:施坚雅教授,首先,感谢您在百忙之中接受我的采访。我们知道您为中国人类学研究,也为整个人类学学科的研究做出了非常重要的贡献。今天我很有幸有这个机会对您做一次访问,谢谢您。我想,还是从您如何对中国产生兴趣开始吧。我很想知道您是怎么进入人类学领域的,又是如何关注中国,并且选定中国西南进行研究的。

施坚雅:可以说大概在我17岁左右时,我就开始对中国产生了兴趣,那时我正要进入大学。当时我去的是一个位于加利福尼亚的很小的学校,叫幽泉学院(Deep Spring College)。这个学校当时没有关于中国的课题,所以我当时是和一个语言学老师一同开始学中文。当时我就已经对中国有了一点兴趣。不久第二次世界大战爆发了,我大概只在学校呆了一年多时间,就入伍加入美国海军,也就是参战了。在海军服役期间,我被派到美国海军的语言学校受训, 先是在科罗拉多大学(University of Coloradoat Boulder),后来又到了康奈尔大学(Cornell University)受训。我在那里参加了一个18个月的中文课程,也就是在那个时候,我有机会专心致志地学习中文,这感觉很好。这是在1944年到1946年, 我记得课程是在1946年3月结束的。课程结束后,我可以选择留在海军当一个情报官,这也是送我去受训的目的,然后去中国进行相关的情报工作,也可以选择离开海军回到大学。我选了后一个,然后就退役了。

王建民:如果您继续呆在海军,还是可能去中国?

施坚雅:是的。当时我可能会被派到中国的一个地方,可能是去天津驻扎。当时有一个区域战略部署计划,也就是美国海军和陆军要在南中国海岸登陆。所以在语言学校教的中文中,其中有漳州话、泉州话以及厦门话,这些都是必须学的。后来,我开始有机会学习国语,或普通话。不管怎么说,我离开了海军,回到了学校。当时我还不知道要学什么,但肯定是在社会学与人类学中选一个,只是还不确定到底学哪一个。所以我去纽约的哥伦比亚大学,选了两门暑期课程:“人类学导论”与“社会学导论”。我同时选了这两门课程,想看看我到底喜欢哪一个。当时上课的是两位有名的老师,人类学的老师是个女老师,人比较左倾,是个很优秀的老师。当时的人类学还处于非常薄弱的地位,但她非常有耐心地为我们讲解。这以后,我就决定学人类学了。当我去康奈尔大学读人类学时,认识了我的导师,也是和我合作最为亲密的人———洛林斯顿·夏普(LauristonSharp)。他最初是做澳大利亚土著研究的,后来转入泰国进行研究,并且是东南亚研究的领军人物。当时在康奈尔的老师中没有研究中国的人类学家。于是我便与洛林斯顿·夏普,还有一位重要的中国历史学家和另一位语言学家合作,所以我的导师组是非常有趣的,两个中国专家和一个研究东南亚的人类学家。

王建民:那您是怎么开始进行中国的人类学研究的呢?因为当时美国基本上没有专门研究中国的人类学家。

施坚雅:其实还是有一些的,比如说,莫顿·弗里德(MortonFried)当时在哥伦比亚大学,大概是20世纪40年代在中国的安徽进行了一些田野调查。他可能是美国第一个研究中国的人类学家。当然他之前也还有人研究,比如说葛学溥在20世纪20年代时便在潮州做过研究。再早的,还有学者曾在云南做过研究。我是1949年到中国进行我的博士论文的田野调查,当时我已经是康奈尔大学的博士候选人了。我完成了博士课程后就动身前往中国,那时正好是内战时期。我是在1949年7月动身的,先到的香港。当时我还比较天真,只是想去中国华北做一点乡村研究。我满以为我能从香港的中共驻港机构那里拿到入境许可证,但他们对美国人相当警惕,结果我没能获得许可。然后我就改变计划,决定去成都做调查,因为那里还没解放——当时战火集中在华南,四川和云南都没有解放。

于是我乘飞机飞过交战区,先到重庆,然后再乘另一个航班到成都。这次飞行是极度不愉快的,因为在香港登机时,我已经病了,而且非常厉害,开始发烧。结果我到重庆时,已经病得不行了,发着高烧。于是他们把我抬下飞机,一些传教士把我送到重庆的医院。你知道,在当时,发烧是非常严重的。最终,我还是恢复了。当我又能活动时,我就乘飞机飞到了成都。在这架飞机上又遇到了件不幸的事。飞机着陆时,飞行员飞过了跑道,我们直接在稻田里着陆了。你知道,那是个小飞机,非常可怕。好在没有起火,而且大家都没有受伤。我对这一天记忆深刻, 当时人们拿来梯子,而是不是走登机舷梯,让我们下来。当时也就四、五个乘客,是个小飞机。我们就从梯子上下来,安全部门的人已经到了,并且开始用中文和大家说话。我当时真的一句都听不懂,因为他们说的是四川话,和我学的完全不同… …哈哈。当时我的身体还没完全恢复,于是又被送去就医。当时在华西协和大学里有一些加拿大的传教士医生。那里有一个很大的医学院。在他们的帮助下,我最终恢复了健康。

然后,我就参加了一个速成班,好让我的汉语带上点四川口音,你知道,四川话的声调是很不同的,有点迷惑人,四川话有五个声调,而北方普通话有四个。我大概用了6周时间来专心学语言,想听懂四川话。那时,我就骑着自行车在成都四周乱逛, 想找到一个合适的田野点展开调查。后来我安顿在了成都东南的一个位于小山上的集镇,叫“高店子”① ,是一个最基层的“标准市场”(standard market)。那是一个乡,乡长对我表示欢迎,他说我可以在那里工作,并且安排我住一家有多余房间的人户。你知道,在四川中部的大部分地区,基本上没有那种非常典型的农村:农户大多居住在大片田地的中央,以便安排农业生产。四川是不同的,有一种不同的生态与生产的安排方式。我住在一户人家中,他们的房子很好。他们给成都的集市提供橘子,而且有多余的空房,因为这是一个小家庭,主人继承了祖辈的房子,而且才组建新家庭。男主人40出头,记得是位姓林的先生,叫林正豪(音译),他的妻子30出头,有两个孩子,一男一女,都还小,儿子才2岁。男主人的父亲和他们住在一起,大概70来岁,已经不再下地干活了。这是个不大的人户,和他们住在一起的还有两个雇农,都是长工,大概雇了一年,他们也和主人一起吃饭。这家人把多余的房间给了我,挺不错的,土的地面、土墙,屋顶是草盖起来的,让我认识到市场的等级(the hierarchy of markets)的是一件小事。当时我的房间完全没有窗户之类,非常黑,我于是对房东说,我很想有个窗户。我猜那原来可能是个仓房,但其他的房间也都没有窗户。林先生听了以后说,我知道我们可以怎么办,买一块玻璃瓦片安在屋顶上,就有光进到屋子里了。当然在基层的“标准市场”买不到这样的玻璃瓦,于是就去了更高层次的市场买……呵呵,这让我意识到了市场的等级性:当你需要一些非常特别的商品时,你就得去高层次的市场买。于是他们就去更高一层的市场买来了玻璃瓦,这样的市场后来被我称之为“中间市场”(intermediate market)。②后来,我还弄了一盏煤油灯,这样我晚上就能在房间里用打字机整理我的田野笔记,于是(研究)就这样顺利开始了。

在田野里,最大的困难是要让我的报道人不再对我太好奇,哈哈,这样我才能和他们谈论他们的生活。他们大多没见过白人,所以刚开始的时候,每次我想做访谈,人们总是盯着我的胳膊看,不相信那上面的毛发是真的,非常有趣。时间长了,他们还给我取了个外号,叫“黄头”。我在茶馆呆着时,也许会有二百来人专门跑来看我。这使我的工作进展有些慢,直到人们开始有点对我习以为常了。所以起初要想做点真正的田野是很难的,但也没有用太长时间就适应了。我的大部分访谈都是在茶馆做的。基本上每个集镇都有几个茶馆。然后开始明白其中的权力关系是如何展开的,我的意思是说,不同的乡绅领袖在茶馆中会坐在不同的桌前,解决人们请他们管的事。另外,我也会被邀请,你知道,我每次去茶馆总会有五六个人邀请我去他们的桌子,这让我有点尴尬,不知如何应对……而且你得很快学会大量的当地词汇。

最终,我开始可以和一些人约定去他们的家中采访:我在茶馆中认识他们,然后可以去他们家中进行更长的访谈。我还照了很多照片。在康奈尔大学时,我选修了视觉人类学的课。我有一个很好的莱卡相机,基本上是无所不拍,包括报道人,整个集镇的角落。我每天结束访谈后,都要整理我的田野笔记。我得用打字机打出两个备份,然后带到成都(市区),一份寄到康奈尔,一份放在华西大学社会学部,给我在中国的导师李安宅,当时他在社会学部。那时他们还没有人类学家。所以这也就是我的工作程序,基本上每10天或两周回到成都(市区)一次,和朋友聚一聚,然后将笔记寄出去。我的田野进展得很顺利。大概一个月之后,我对从市场的视角进行研究的兴趣越来越浓。因为这在当地的地貌中非常突出,当地没有所谓的乡村,只有市镇和分散居住的人们。四川的这种模式比中国其他地方更清晰。

这一时期也是解放军逐渐推进的时期。解放军当时从两个方向朝成都逼进。我在进行田野时,多数时间总能听到远处的炮声。这也是我田野中的一个问题。人们对节节逼进的军队感到焦虑,在访谈中,他们总在问我认为共产党的军队来了之后会做什么。所以在大多时候,我总要安抚他们,并努力让调查继续。在这样一个军队不断逼近的时期,我对市场体系如何运作产生了极大的兴趣。高店子的市场周期是3 -6 -9集期。我会起得很早,观察市场如何开始运行。从西面的集镇来的流动商贩们一早来到市场上,他们带来了消息,说共产党的军队主要是从重庆方向过来, 也会从龙泉驿之类的集镇过来,这比我们原来所听到的消息说的军队的位置要近得多了。那为何从不同地方来的人,带着不同的物品,还讲着不同的故事,也就是说,为什么从不同方向来的人会有不同的信息呢?答案很明显,因为商贩们是在中间市场体系(intermediate marketing system)循环流动,他们是从比高店子的市场早一天的集镇过来的。这正是军队过来的方向,而这个集镇的人从不到高店子的市场来,因为他们的集期和高店子是相同的。他们的集期也是三、六、九,并且和高店子相邻。所以没有人会去那个方向,而那个方向正好是大部队过来的方向。而这个集镇又属于中间集镇(intermediate market town),就位于道路旁,是军队必经之路,而且由于集期重合,高店子被排除在其体系外。所以,直至这一天上午的晚些时候,大概9点半左右,磨刀匠才从那边带来了这一新消息。磨刀匠循环游走于各中间集镇之间,也穿行于各中间集镇体系之间,甚至可以在没有集市时来到集镇上。他有着更大的圈子,于是某一天,他来到了高店子,带来了部队进军的最新情况。这也让我对市场等价秩序的情形有了进一步的认识。因此直到我不能再在农村呆下去之前,大多数时间里,我开始勾画出这些市场体系的图景,并且走访相邻的市场,或者沿着道路走,遇到村民就问他们会去哪个市场。最终,我发现,人们总有一个市场是经常,或者说是一贯去赶的集市。这样,我就能在市场体系之间划出一条明确的界线来,在界线的这一边的人们去大面埔,在界线的另一边的人则去高店子。这种基础调查非常有用。后来当我开始解读一些地方志中的材料时,我能回过头去看那些调查,想想我观察到的人们的实际行为,这让这种解读工作变得容易多了。

1950年公历1月份的第一周,我所在的集镇高店子举行了最为盛大的庙会。在这之前,共产党的军队已经在1949年圣诞和新年之间的那周占领了成都。我有幸目睹了整个庙会节日,包括准备活动。研究庙会的组织程序也很有趣,我作为摄影人员也参与进去,要给每一队巡游的队伍拍照。这些队伍来自不同的集镇,他们汇聚于此以祭祀神灵。这是我非常感兴趣的田野素材,尤其是它表明了不同的市场共同体是如何派出参加这一庆典的代表队的,而高店子也需要依照同样的规矩回敬。至少我能看到一个有效的市场体系的互动模式。

大概到了2月初,一些共产党的士兵在乡村里看到了我,几天后,军管会命令我搬回城市,并且不能离开市区。事实上,成都的公安部门后来说我只能呆在华西坝,呆在华西大学里,所以我相当于被软禁在大学里了,不能离开校园。这时候我觉得有点受挫,我认为我所能做的只是等待。他们给我安排了住所,住在一个加拿大天主教传教士艾尔和凯瑟琳·威尔玛特(Earl and Katharine Willmott)的家里。我在这里能做的只有整理我原来放在社会学部的笔记, 那是我进入田野以来的笔记。由于共产党占领成都后,基本上没有邮件能发出,所以,从1949年12月的最后一周起,我就无法像原来一样将我的笔记寄回康奈尔。这样,我手里就有了3份一月至2月的笔记,一份是自己的,其他两份是华西大学和康奈尔的,再就是全部的照片。我开始浏览与整理照片资料,以及田野笔记中的汉字,这些汉字是一些人的名字和信息。公安部门的人来的时候,我正在看这些笔记,他们把所有的东西都拿走了, (包括)所有的田野笔记和照片。这对我来说,是一个很大的损失,我丢了所有东西, 并且再也没能见到它们。

后来,当我第一次和费孝通在美国见面时,我问他是否有可能找回我的田野笔记。他说他会去找找的,但之后也没有消息。这样,我丢了我的田野笔记, 除此之外,我当时还在写一篇学术文章,是关于春节的庙会的,而且草稿已完成,也被没收了… …所以那时我很沮丧,我基本上也不能接受别人的拜访,也就是说我不可能请我在集市社区中认识的人来看我,然后做些访谈。这样做对于他们来说也是很危险的,因为他们知道与美国人打交道是一种政治立场有问题的做法。这样,我就无法再进行田野了,如果我还能自由活动的话,我会很乐于对城市做些系统研究,比如传统行业的分布,五金匠人在同一条街,所有的珠宝商都汇集在另一条街,而裁缝们则在别的街区,这种分布相当有趣。如果能有机会弄清楚它怎么运作,各种系统怎么关联在一起,这会很有意思,但我没法做。

于是,我就呆在图书馆里,做一些与成都的历史相关的研究。图书馆里有一些宗谱、族谱,这是一些因明清战乱、川中人口锐减而移民到四川的宗族的家谱。我做田野时就住在一个客家家庭,他们的祖上是雍正年间从漳州地区迁来的,因此他们迁徙此地已很长时间了。他们能讲很流利的四川话,后来我发现他们在家里还是讲客家话,呵呵,这很有意思。事实上,在这一地区居住的客家人大都是18世纪填四川时来到这里的。这是我当时通过地方志等信息所了解到的扬子江上游地区的移民历史。华西大学有相当不错的图书馆,而且还建了一个小研究所,叫“华西边疆研究所”,最初是由传教士创办的。我也去过城里的图书馆,后来成为四川大学的了。那时我真的认为一切都结束了,所以花了很多时间弹钢琴消遣… …哈哈。当时还有一个美国人,是耶鲁大学的,也是美国雅礼协会(YaleinChina)的,他们原来多数时间是在长沙,战争期间搬到了成都。他会拉大提琴,还带着他的大提琴和乐谱,所以我们总在一起演奏大提琴和钢琴,也很棒。

两个月后,新政权建立起来了,我们又可以进入城区了,他们减轻了抵制西方学人的相关活动。我们后来还在成都市中心举行了一次公开演奏会,演奏的是西方古典音乐,也就是大提琴和钢琴,他来一段大提琴独奏,我再来一段钢琴独奏,也就这样。大半观众是解放军战士,他们大多是从陕西来的北方人。我们也彼此逗趣,这是在我一生中一段非常有趣的经历。与此同时,与我处于同样境遇的还有四、五个西方的年轻人,他们都是在这里为完成博士论文做调查的。他们想继续留下,但军队坚持让我们离开。不过没有人得到离境的许可,我不知道为什么。

不过,突然在1950年9月的一天,我们又被通知说可以拿到离境的许可。这样,在我到成都一年多后,将要离开。于是大家相互道别,我们有四个人一同离开。一个德国人、一个英国人、一个瑞典人,还有我这个美国人。我们四个人后来都成了研究中国的教授,那个瑞典人成了斯德哥尔摩大学的汉学教授,而那个德国人也成了不莱梅大学的汉语文教授。我们这群人非常有意思。不管怎样,我们乘汽车,乘邮政巴士从成都到了重庆。坐了三天才到。你知道那时候四川还没有铁路,在川北连一条铁道线都没有,所以晚上我们就在沿途的旅馆里过夜。然后我们又坐汽轮从重庆经过三峡前往汉口,所有舱位的票都卖了,船顺水而下时,我们只好在外面的甲板上睡觉,这也算比较特别的经历。到了汉口以后,我们就改坐火车到广州,再到香港。我认为我离开的时候是非常好的时机,因为在美国干预朝鲜战争两周后, 所有在华的美国人都被监禁了。所以我确实是非常幸运地及时离开了。

王建民:您具体是什么时候离开高店子的?

施坚雅:啥时候?是1950年2月。

王建民:我仍想了解一下,您刚才说您在17岁时,也就是1942年的时候就开始对中国感兴趣,为什么?您后来又是怎么决定选择做中国的研究呢?

施坚雅:对我来说,其实原因也不是很清楚。在高中的时候,你知道,自己想做什么,你可以随时改变主意。一开始,我想当宇航员,非常想。后来我又开始学化学,想当化学家。但后来,我又对国际化的东西感兴趣,所以又学了拉丁美洲的课程。到了高年级时,我所有的论文都是关于美洲的。后来我对美洲失去兴趣了,又转向了中国,但我其实也没想过为什么。在高中的时候, 我有几个美籍华人朋友,不是在中国出生的,都是来美华人的第二代。他们的家庭很有意思,这可能是我转变的一个原因。

另外,也有当时的时代因素,你知道珍珠港事变是1941年12月爆发的,当时我还在高中。1942年颁布了一个政策,强迫在加利福尼亚的日裔美国人离开住所,搬到安置中心去。当时有好几个安置中心,其实就是在美日本人的集中营。我当时在奥克兰,周围有很多美籍华人和日本人,我的朋友中这两类人都有。这一时期确实让我非常震惊,也让我开始对东亚产生兴趣,想知道到底发生了什么。对日裔美国人采取的措施相当武断,而且也有些反讽的意味,你知道在加利福尼亚,美籍华裔曾经一度并不是太受欢迎,因为人们,如矿工们认为华裔会从美国人手里把工作抢走之类的,而日裔美国人则是些搞种植园的,对矿工们的威胁不大。但是一瞬间,这二个族群的地位开始换位,华裔美国人成了朋友,这一时期的变化来源于社会条件变化。我想这是主要原因。日裔美国人被关进安置中心这一事件是个转折点,让我转而对社会问题和社会学产生兴趣的,是正义、人权之类的东西吸引了我,背景是公民的权利受到了严重的侵犯。

我在选择研究兴趣时被中文的书面语的难度所吸引,这对一个高中生来说太难了。当时我在学法国文学和西班牙语,教我的是一位女老师,受过专门的语言学训练,于是我们就一起学中文。后来我很幸运,能够在海军里学中文。你知道,在海军你可以被送去做任何你感兴趣的东西。我申请了海军语言学校,并且请示将中文作为首选语言。我的其他同学对中文没什么兴趣,他们学的是马来语、俄语之类的。我痴迷于中文,而且他们还教授方言,我实在是很幸运。

王建民:在你1949年来中国进行田野之前,您主要是怎么准备的呢?

施坚雅:我很早就开始准备了,其实我在1949年7月就到了中国。在这之前的一年,也就是1948年,我就开始写我的研究计划,并且通过了我的导师组的评审。

王建民:您最早的田野是在成都,之后也去了中国的其他地方。但您离开成都后,紧接着去的是东南亚,做了那里的研究。您在东南亚的研究是怎么开始的?

施坚雅:当时已经不可能再做四川的田野了,所以我就去了南洋,或东南亚。其实当时是我的母校康奈尔大学,在1950年的时候,得到了福特基金会很大一笔资金,要建立一个东南亚研究的专业方向,得益于此,现在在全世界的东南亚研究领域,康奈尔大学都是处于领先地位的。我是1950年9月到的香港, 在那儿, 我收到一封来自康奈尔的信,信里问我是否愿意在回到美国之前, 先去东南亚各国走访一下,并且考察一下康奈尔是否可以在那里建立一个田野调查中心。于是,我在接下来的三、四个月里,走遍了东南亚的各个国家,而且也有机会对所到各国的海外华人做些访谈,包括他们的领导者和组织机构。之后,我在这些调查基础上,写了一篇关于东南亚华人的报告,并且建议康奈尔大学为新的研究计划在泰国的曼谷建立一个研究中心。学校要我又回到东南亚去指导这个中心。

这样,1951年的时候,我又到了曼谷,建立起了研究中心,并当了中心主任。有很多康奈尔大学的学者,如经济学家们,在东南亚进行调查时,都借助了这个中心的便利。我们还在一个村子里建立了一个长期的田野调查点,做些研究与不断回访。我的导师,夏普教授就是第一个在该村作研究的调查者,陆兴· 汉克斯(Lucien Hanks),一位资深的人类家也在此调查过,在这个村中进行调查的人类学者们都保持着与村子的良好联系。我1951年到了曼谷之后,也就开始认真着手于泰国的华人研究了……③

(采访结束前,施坚雅教授还专门留了几分钟,让王建民教授再提一个他感兴趣的问题。)

王建民:那我就提一个关于在美国学习人类学的中国学生的问题,想问问您怎么评价他们,他们和美国的研究生有什么区别?

施坚雅:在中国改革开放后来美国留学的第一批学人类学的学生,他们没有太多基础。他们大多学的是马克思主义(方法论),而你知道马克思也吸收了人类学的东西,但他主要是从摩尔根那里学的,包括社会阶段划分方法。(当时)要让从中国来的学生重新建立起一种新的思考方式,确实是非常难的。我在斯坦福大学指导的第一批学生中有一位,多少算是一个特例,因为他是自学的,而且对主流意识形态的思维方式接收不多,即便是在中国的时候他也是比较有反思精神的。我想,当时来美国留学的中国学生,需要更多地接触人类学,才能跳出单线思维模式。现在已经不同了。我的中国学生思维都很开阔,基础也好。那些获得了博士学位的学生都很棒。现在很多学校都有很多中国留学生来学人类学,像哈佛大学、伯克利大学、斯坦福大学,还有英国的伦敦经济学院, 等等。我不想对单独的个人进行比较和评价,只有整体的对比。他们有的回到了中国,有的留在美国,都非常好。这让人觉得备受鼓舞, 因为其中很多有天分的人回到北京大学、中山大学等学校,他们建立起了很棒的人类学系。

王建民:那你觉得今天在美国的年轻中国人类学家们, 他们在研究中相对而言有什么弱点, 或者说局限吗?

施坚雅:在他们拿到博士学位时,我看不到他们有什么弱点。当中国学生刚来的时候,我觉得他们主要的也是最大的困难是分析思维能力的训练。因为美国的研究生学习阶段,不仅仅是学习一些具体的理论, 更是要学习对材料的分析方法。有的学生来到美国后,会觉得有些困惑,感到很难。但总的来说,他们毕业后都是非常好的研究者与田野工作者, 是非常好的学者。这确实令人鼓舞。

注释:

①即今成都东南郊区三圣乡高店子,原高店子的场镇旧址已在近年来的大兴土木的浪潮中被推倒,一批批公寓楼已在当地拔地而起,而三圣乡现在也成为了全国有名的花卉市场和旅游休闲地之一,成了城乡一体化的典范。

②施坚雅在高店子的集镇经验,使他后来发展出了有名的三级模式,即标准市场(standard market)、中间市场(intermediate market)、中心市场(central market), 三种市场之间彼此相连,形成相应的等级关系。

③施坚雅离开四川后,将博士论文的重点放在东南亚海外华侨的研究上, 对南洋华人的社区组织及其领导结构都进行了田野调查。在其1954年完成的博士论文中,除涉及华侨社区的社会结构外,还对泰国华人的历史作了相应的描述,对东南亚华人的同化、涵化和民族-国家整合问题表达了深切的关注。

原文发表于《西南民族大学学报》,2009年第10期,录入略有调整。

转自“人类学之滇”公众号