云里编者按

柯教授现为美国常春藤名校达特茅斯学院的历史系柯林斯讲席教授(Collis Professor of History)。她1983年从耶鲁大学历史系获得博士学位,师从史景迁教授(Jonathan Spence)。柯教授是国际著名的清史专家,已经先后出版六本学术专著和几本合编/著书籍以及无数的文章。她在1999年出版的《半透明之镜:清帝国意识形态中的“历史”与“身份”》(A Translucent Mirror: History and Identity in Qing Imperial Ideology)荣获了亚洲研究协会2001年度的中国研究领域最佳著作列文森奖。她也是清史研究领域中较早使用多语种档案文献和跨学科理论视角来深入分析清代统治者的政治文化,意识形态和身份形成过程的少数学者之一。

因其对北美清史研究的重大影响,而被不少人认为是近三十年出现的“新清史”研究领袖之一。但是,柯教授在访谈中不仅重申她不是“新清史”学家并且质疑有所谓的“新清史”学派。除了回应这些重要的争议性话题之外,她在访谈中还讨论了自己的主要研究著作和兴趣以及在历史领域从业四十余年所积累的治学心得, 女性学者在学界所面临的挑战,和全球史的发展趋势等重要话题。柯教授在2020年11月接受了笔者的几个小时的视频访谈。经过数月的整理,翻译和反复校对之后,本访谈录终于和读者见面了。访谈应有助于读者更好地了解柯教授的学术生涯,北美过去半个世纪的清史研究发展轨迹和近年来全球史研究的动向。

美国清史研究的前世今生

对话达特茅斯学院柯娇燕教授

访谈/撰稿/校译:

多伦多大学历史系和法学院副教授陈利

中文初译:多伦多大学历史系博士候选人郭跃斌

录音整理:多伦多大学沈至惠;微信编辑:中国传媒大学罗清清

(一)早期学术背景和耶鲁的博士训练

问:

陈利:柯教授您好,请问您在成为中国史学者之前,是否有家学渊源的熏陶和影响?您对中国史的兴趣是否与您的成长经历有关?

答

柯娇燕:我出生于较为偏远的美国中西部。在我14岁的时候,转入宾夕法尼亚州东部的一所高中。宾州东部毗邻大都市,便于了解各种信息。我高中的最后一年,正值越南战争进入尾声。因此,我想如果上大学就去学点越南史。然而遗憾的是,我上大学的学校规模不大,并没有越南史的课程,同样也没有中国史的课程。幸运的是,不久之后,我的第一位中国史老师便来到了本校,并开设了中国史课程,那是我能最接近越南史的机会了。因此我选了那门中国史的课,而且在本科期间还开始上学习中文的课程!我自己也不清楚为什么她们招揽我去学中文,可能是由于几次有趣的巧合,我在大学期间最早认识和最要好的朋友恰巧都是来自香港和马来西亚的华人后裔。我的本科专业是英语文学,所以我一路修完了这个专业。但我不仅上了中国史的课程,就连本科毕业论文都是研究十九世纪李氏朝鲜的民族主义。我的中国历史老师在一次日常谈话中,问我毕业之后何去何从。而当时我因为太年轻了,对研究院是一无所知,从未认真考虑过这个问题。她说我可以上研究生院学中国史。她的建议使得后来的一切成为可能。我于是申请了研究生院,并进入了耶鲁大学就读。

柯娇燕1985年抵达达特茅斯学院任教 (Photo courtesy Dartmouth College)

问

陈利:很感谢您分享如此有趣的故事!这和我自己猜想的很不一样。那么请问是什么因素让您最终决定投身到清史研究中呢?

答

柯娇燕:我想完全是因为史景迁教授!在我初到耶鲁的时候,我打算专攻近代中国史。史先生认为中国的近代起源于1600年。他的著作《追寻近代中国》(The Search for Modern China) 就把近代的起点定在那个时间。简单地说,史教授将毕生的学术热情都寄托在了清代历史。他周围能形成一种非常特殊的氛围。他醉心于清代的艺术、文学以及历史人物。由于他和房兆楹(1908-1985)先生关系很近,故而能从内部视角来看待中国历史的问题。他对清代的一切都抱持着浓厚的兴趣,包括满族和他们的文化。我认为正是他的学术热情深深影响了我们这些研究生。而且他也培养出了很多清史专家。我认为他确实对我们这些人的学术成长都发挥了巨大影响(shaping influence)。

问

陈利:史景迁教授向以独树一格的文风和叙事方式驰名于中国史学界。他的著作赢得了比绝大多数中国史专家更多的读者群体。他的写作方式对您的文风有所影响吗?

答

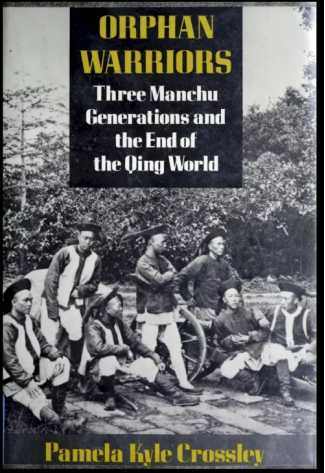

柯娇燕:我想影响是有的!我是在读研究生时遇到了史老师。当年的美国史学界和耶鲁大学里都对叙事方式有极大兴趣: 比如涉及读者构建叙事的方式和叙事影响历史现实感的方式。史先生在他的名作《王氏之死》(The Death of Women Wang)中就对这些叙事历史方法进行了尝试。叙事史方面有不少理论方法的讨论,而史学家娜塔莉-泽蒙-戴维斯(Natalie Zemon Davis)对此有很大影响。戴维斯主张应该把叙事重新带回历史研究中来,因为此前的史学界有点忽略了这个方面。史先生因此把叙事融合到历史著作中。他和戴维斯以及另外几位学者对推动[美国史学界]重新重视叙事历史起了重要作用。但叙事史并不全然适合我的学术写作,虽然我的著作中也有一些叙事。比方说在我早期的作品《孤军》(Orphan Warriors) 一书中有很多叙事。而我接下来即将撰写的新书中的一本将几乎全是叙事。我认为历史著作中的叙事很重要,只是我自己的学术写作有时把我引到了其他方式去了。但是总体上来讲,史先生对我的治学风格影响确实不小。

问

陈利:您的分享很有启发意义!我也正在摸索如何将自己的历史学术写作变得更有意思。

答

柯娇燕:我不认为你在这个方面有多少问题。您的专著中已经有很精彩的叙事了。我认为你已经会了。

问

陈利:您于 1983年从耶鲁大学取得博士学位。在您看来,从那时起到现在的这三十多年间,中国史学研究发生了哪些意义重大的变化?

答

柯娇燕:我认为中国史领域较其他领域的变化更大。当时后现代主义思潮的影响很大,而耶鲁大学再次处于这种思潮的中心——哈罗德·布鲁姆(Harold Bloom)教授就在耶鲁大学,他也是史景迁先生的好朋友。后现代主义的洞见有很大的学术价值,影响了很多人。即使是那些不愿意和后现代主义有关联的研究者也可以从中汲取一些教训。比如,读者在构建叙事中的角色以及文本解读的多样性(fungibility)——既可以这样解读,也可以那样解读——这些观点,后来成为了在美国做历史研究的常识,我认为对中国史领域的发展也有相当大的影响。同时,比较历史学在北美和欧洲的历史学研究中业已占据重要地位,这是个很好的发展趋势,而且也壮大了前现代史研究领域——比如,比较中国和欧洲的经济发展轨迹,或者比较前现代时期亚欧大陆和北美地区的“征服帝国”的发展,这类研究成了重大课题。另外,我觉得中国史领域近年来的快速发展与中国史档案的开放也不无关联,但刚才提到的这些大的变化仍然非常重要,而且其影响覆盖了整个史学界。

问

陈利:的确如此!另一个问题是想请教您对博士生培养的看法。在中国史领域里,现在和数十年前的博士培训系统有哪些区别?

答

柯娇燕:我觉得相当不一样。在我当年入读耶鲁时,新入校的研究生,不论研究领域是什么,都被假定于英语之外还能阅读法语和德语,而这只是起点。对于那些要学中国史的同学来说,在上面这些语言的基础之上,除了继续深造中文之外,还要至少上一门学习日语或其它相关语种的阅读课。我上的是俄语的阅读课。要求学习多种语言是为了让我们不仅能够理解源文件,还能阅读很多学术领域的相关研究成果。我们当时正处在一个从六七十年代后发生巨大变化的转折点。六十年代时,美国很多研究中国史的博士生不能流利说中文。不过他们必须能阅读文言文,而且也确实在行。但毕竟缺乏必须学会说中文的动力,因为学生当时不会跑到中国去做研究。但在七十年代,尤其是1979年后,整个美国的中国史学界可谓是物换星移。只因在那之后,大家都可以去中国做研究了。

同样是在1979年,汉学研究中确定了用中国大陆的拼音系统来音译中文词汇,取代了之前盛行的威氏(Wade-Giles)拼音系统。我们那一代人之前是用威氏拼音和繁体字,在这之后 就开始使用中国大陆的拼音系统和简体字了。

但是最大的变化是可以进入中国了,这改变了一切。之前如果去海外研究一年,大多数的同学会去台北和东京。但1979年之后,自然就是去中国大陆了,大多数去了北京,在那里他们必须能用流利的中文交流,还得做好长期居住的准备。这些都是不同的情况。

但与此同时,现在阅读各种语言的研究文献的能力有时会相对有限一些了,因为很多同学不会读法语,不会德语,一些人也不会日语,这会造成一些困难。

(二)多语种能力对历史研究的重要性

问

陈利:从您的简历里我们了解到,除了英语、德语和法语,您还掌握了中文、日文、韩文、满文、俄语和现代阿拉伯语。拥有这样丰富的语言知识的人,在您身为研究生的年代是否称得上是凤毛麟角呢?

答

柯娇燕:在我的印象中,这在当时并不算罕见。我学阿拉伯语不是为了做研究,而是在一门伊斯兰历史课程做助教期间,对这门语言产生了兴趣——当时有个很棒的阿拉伯语老师。实际上,我更应该学习波斯语,因为它对我后来的研究应该会更有帮助。但那时耶鲁大学没有波斯语课程,只有阿拉伯语。我对这些语言的兴趣源自我对中亚地区的兴趣,而那时研究中亚的历史学家,比如傅礼初( Joseph Fletcher)和托马斯·傲森(Thomas Allsen),都懂得这些乃至更多的语言,他们还懂得突厥语。当时(历史学者)的做法就是,我们要学习很多语言,以便能读懂他们的文本。我并不会说这些语言,但我能够在字典的帮助下阅读这些语种的学术文章,偶尔阅读档案。这被称为被动理解。

问

陈利:我觉得那是一个了不起的成就。现在的很多历史学者,包括我本人,都无法掌握和您一样丰富的语言知识。除了中英两种语言,我仅仅学过一些法语、西班牙语和日语。很少有人和您那一代人相媲美的语言能力了。

答

柯娇燕:您要学英语,但我不必花时间去学英语!英语是最难学的语言,因为它没有一致性,很多表述方式都是不合理的。有的时候,我们只能使用习惯做法来解释为什么这是正确或者不正确的。

问

陈利:英语可能确实比西班牙语难学。但无论如何像您那样学习这么多种语言对年轻学者来说总是一个巨大的考验。您提到对中亚研究感兴趣,那个领域对多语种能力的要求可能比中国史研究其他领域要高不少。我想您一定花了好几年时间去学习韩,满,俄,德,法等国的语言吧?

答

柯娇燕:我是在高中时学的法文和德文。耶鲁大学研究生院开设了专门学习如何阅读日本学术文章的课程。学生可以花一年左右的时间来熟悉它们的语法和拼写,然后在老师的带领下进行阅读培训。在此之后,就靠自己对语法的理解和使用词典,继续练习和提高。这个办法很有效,我还把它用到我教授的满语课堂上。那些真正研究中亚的人学习的才是真正难的语种,比如乌兹别克语和其他一些内亚语言。

问

陈利:很感谢您分享如此有趣的故事!这和我自己猜想的很不一样。那么请问是什么因素让您最终决定投身到清史研究中呢[改-现在学生的语言能力下降了吗?

答

柯娇燕:没有。我认为他们的中文相当优秀,比我们当年强。在我学习满文的时候,基本没有人关注这门语言。我的同班同学中,白彬菊(Beatrice Bartlett)和濮培德(Peter Purdue)和另外几位同学,都到哈佛大学向乔·弗莱彻(Joe Fletcher)教授学习满文。当时满文无人问津,而现在你可以看到美国的清史同仁很多都会读满文。我觉得,由于乾隆皇帝,满文写法语法都非常规范化,满文的形成过程导致了它非常直截了当、易于学习。鉴于这门语言对于清史研究的重要性,人们不妨学学它。除了满文,我认为蒙文也十分重要,因为有很好的研究课题可做。我后悔当初没学它。

问

陈利:近年来,满文档案的重要性在清史学界,似乎与日剧增。您对使用满语和其他语言的文献有什么看法,是否也认为所有清史学者都必须能够熟练地运用它们?

答

柯娇燕:我认为,学会运用满文文献是所有清史学者都应必备的一个技能。正如我刚在提到的,满文并不难学,所以我觉得即使有人不想用任何满文文献,会满文还是有好处的,这样就可以更好地理解清朝的统治精英,以及那些由文化、语言和宗教方面的影响而产生的特征。我对满文的重视源自读研究生期间奥斯曼帝国研究领域给我留下的深刻印象。奥斯曼帝国有三个语种:突厥语、波斯语和阿拉伯语。你如果要做奥斯曼帝国研究,你就必须得懂得这三门语言,以便能看懂参考文献, 即使在研究中并不是必须要使用这三种语言的史料。在我看来,这个道理同样适用于清史研究。故而,所有清史学者都应该至少熟悉满文。

对于不同语言的清代文献的价值,在我读博期间,一个普遍存在的假设是:清代几乎所有的文献都是用满文和汉语两种语言书写的(有时甚至还有第三种语言),而且这些不同语言的文本内容都是完全一样的,因而能够读懂其中一种语言的文献,就不必再看其它语种的文献了,也就是无须再学其他语言了。可事实却是,当你真正开始研究那些文献时,就会发现情况并非如此。一些满文档案从来不曾有过汉语版本,因为有时候清政府把满文当作一种保密性的语言,不希望让汉人官员掌握某些信息。这些满文材料有时甚至还包括数学和医学书籍,清政府可能将它们视为国家信息,不想与汉人共享。从罗友枝(Evelyn Rawski)和 欧立德(Mark Elliot)等人的研究中我们可以了解到,当仔细比对满汉文档时,可能会发现它们并非雷同,而且其间的差异可能会揭示出很有意思的信息。满文档案有可能包含更丰富的信息,或者把皇帝和官员想表达的意思说得更清楚。现在的问题是,你要不要用这些档案?计划花多少时间来掌握这些语言?不幸的是,满文档案的发掘像抽丝剥茧一样,你很难预料还会有什么新的资料出来。不管是满文还是汉文,作为研究者,应该都会希望能够使用有价值的资料。研究者应该根据情况作出最佳选择。

问

陈利:对于那些正在考虑申请中国史博士项目的年轻学子们,您有哪些建议?

答

柯娇燕:我一向积极鼓励有才华的年轻人对学术的追求。但我也会不厌其烦地告诫他们一定要清楚认识到这个行业的艰辛。我的导师曾经不止一次说研究中国史是没有工作机会的,可能那是因为在美国的中国史研究在那个时候还是一个小领域。但时至今日,即便美国各地的大学都在试图创建更多的岗位,我们所拥有的工作机会的数量仍然少于每年毕业的博士人数。除此之外,建议外国学生学习中文要宜早不宜迟。要刻苦提高自己的中文水平,若有余力,再学习别的语种。

问

陈利:中国史的毕业生是否比欧洲史毕业生有更多的就业机会?

答

柯娇燕:这个很难说。美国的历史学领域的就业市场有起有落。历史在美国并不是一个流行的大学专业学科,因此美国各大院校里的历史系扩张很慢,也就是意味着新的工作机会比较少。但这个大趋势下,不同专业领域的就业状况趋势则有所不同。问题是,当你进入博士生的时候,你根本不知道接下来的五六年里会发生什么变化。选择中国史的你,也有可能会像中了头彩一样幸运,最终找到一个教职,但也可能结果相反,一无所获。但谁都无法预判。而唯一可以用来引导自己的就是对这个研究领域的奉献精神(dedication)。你要考虑清楚这就究竟是不是你肯定想做的?如果是,那么就不要犹豫去了。因为这就像一个可以自我实现的预言:如果你抱着这样的决心和投身职业的精神,你能找到工作的机会可能相对来说更可观。

答

陈利:是的,这是非常有价值的建议。如今想要完成中国史的博士研究和训练,总得六七年的光阴。这要付出巨大的时间和精力,而职业前景如何往往还不确定,因而也就意味着要有很大的学术热情,决心和自律性。年轻学子们在决定投身学术研究之前,确实须要把这些情况和风险认真考虑清楚。

柯娇燕著《孤军》

(三)从清史到全球史:帝国的意识形态和身份政治

问

陈利:您已经出版了六本专著,并与别人合著了两本教科书。在中国史专家中,您的出版数目可说是出类拔萃了。我还注意到这几年您的学术方向发生了重要的改变,由早期对清朝的研究转到跨国史和全球史。在讨论您近年来出版的跨国史和全球史著作之前,我想请先您谈谈早期的一本重要著作——《半透明之镜》。您能简单概括一下这本书的主旨和议题,及其对中国史研究的发展和讨论的贡献吗?

答

柯娇燕:谢谢您提出这个问题。事实上,别人对这本书的介绍很少让我觉得满意的。就如同书名中所说的那样,这本书关注的是“意识形态”,是关于统治者和被统治者之间的意识形态关系的维系和建构。在我称之为“多面皇权”(simultaneous rulership)的体制之下—注:多面皇权此处应是指针对不同的群体同时运用了不同的治理模式和彰显皇权的方式—,身份划分是一个逐渐构建统治者公共形象的过程,而清代在这方面的做法具有特色。每个公共形象的建构都是为了应对某种特定的听众,很多征服帝国的多面皇权体制的历史效果就是,其统治者通过控制意识形态生产、历史叙事、礼仪和教化,从而构建不同的听众和决定身份的标准。在清代,这样的做法被广泛运用到满族人和清代其他族群的身上。这本书跳过了有关19世纪的大部分内容。但我对19世纪晚期,包括清代中国在内的那些经历社会衰落和瓦解的帝国感兴趣,这些社会的人需要选择用什么标准来决定自己的身份——是因为旧有身份是被帝国强加的,而选择完全抛弃那种身份?或者因为旧有身份在帝国存续过程中已经被帝国成员内化了,而选择保留它?这些选择真正决定了人们和20世纪初出现的新国家间的关系。这就是书中关于族群身份认同这一点的讨论。

至于这本书的影响,我认为可能是书中关于身份(identity)的分析让不少学者有兴趣。虽然我不是第一个把“身份”放在书名中的学者,但当时这么做的人还不多。而现在,很多书名中可能都包含了“身份”这个词,只不过有时搞不清楚那些书在讲什么。而且不幸的是,很多此类著作都引用了我的书,但却没有指出我的书主要是研究皇权意识形态的。我的这本书并不涉及经济史,也未包括社会史,因为它想要关注的是意识形态。

柯娇燕著《半透明之镜》

问

陈利:自1999年该书付梓以来,迄今已二十多年了,在此期间,历史学领域经历了巨大的发展。学界对文化史的兴趣与日俱增,而有关身份认同的形成、制造和改变的历史过程及其在政治层面的意义的研究也在增多。我认为您的专著对这类研究的方向和发展有很大影响。您在这本专著之后还陆续发表了四本跨国史或全球史方面的著作,是什么原因使您做出这种研究方向的转变?这种转向和历史或其他领域中的研究趋势有何关联?

答

柯娇燕:说起来,我进入全球史研究有部分偶然性,且与您之前提到的两本教科书的项目有关。这两本书不同于传统意义上的世界史(world history)教科书,目的是囊括世界上所有的重大历史发展,使其成为全球史著作,而我也在这些实践的过程中开始思考何谓全球史。这些项目和历史学界内部的发展趋势确实有合流,尤其是在比较史的发展上。比较史在西方史学界向称一直都很盛行,但其近年来在中国史领域中的发展依然引人注目。安德烈·冈德·弗兰克(Andre Frank), 王国斌(Bin Wong)和彭慕兰(Kenneth Pomeranz)等人那时致力于比较中国和欧洲,对我来说,这是个重要而且令人着迷的课题,直到今天,我还是很爱读这方面的学术辩论。不过我所知有限,并没有参加到这个领域的研究中去。但是,有一点却是我从一开始就意识到的,那就是所有这些比较研究的焦点实际上都是欧亚大陆。我们所谓的全球史通常关注的也是欧亚大陆,而非撒哈拉沙漠以南的非洲、澳大利亚,抑或美洲地区。我们将之定义为全球史,只是因为我们谈论的对象涵盖了不只一个国家或地区——比如,比较欧洲和中国、欧洲和印度。我对此的疑问是:这些地域并非互不相干,它们属于同一个欧亚大陆——这片大陆聚集了大量人口,并在信息、基因、语言和技术等方面交流不断。在此视角下,我们所谓的全球史并不具有全球性,它其实是欧亚史。基于此,在比较欧洲和中国时,我们就不应该局限在考虑为何不同国家会出现相似的历史现象这一问题上,而是要问:为什么这些现象会普遍发生?在某一历史时期,欧亚大陆在结构性层面上发生了什么能波及欧洲、中东、印度和中国的事情或现象?这些就是我去写《锤与砧》(Hammer and Anvil)一书的原因。

现在我对全球史的理解更清晰了。我的答案是,全球史从本质上说是一套叙事策略,所有做全球史研究的学者都面临企图在“全球”规模上来做分析、研究的这个几乎不可能完成的任务。我认为研究者对叙事的范式选择决定了其研究是否能构成全球史。就像我之前说的,我参与全球史研究很偶然,但置身其中,我领悟到不同史学领域中存在的这个比较史主题,特别是对中国史的研究把我引向了其他问题。比如,是什么使得一个地方不同于另一个地方?“欧亚”大陆是个什么样的地方,其不同地区间的差异和关联是如何形成的?

柯娇燕著《全球史是什么?》

问

陈利:为了便于读者更好地了解到您的学术方向,现在我们来讨论一下您近期将出版的几篇著作。您能否简单介绍一下您即将完成的著作《中华全球帝国:大清,1636—1912》(China’s Global Empire: The Qing, 1636-1912)?

答

柯娇燕:这本书是关于清朝的。在十七十八世纪时,清朝毫无疑问是地球上最有影响力的经济体。那么,清朝是如何达到这个成就的?它的征服中原和周边地区的历史过程是怎样的?它如何建立了这样一个幅员辽阔的帝国?康熙帝是如何成为一个全球知名的人物、伏尔泰心目中“哲学王”的典范的?这本书中将谈到贸易、军事垄断和个人魅力等内容。有清一代到1912年“宣统逊位”才算结束,但我想把这本书中的历史视角扩展到更远的时间。其实,这本书和我的另一本著作《不中庸》(The Wobbling Pivot)在关注的时代上有些重合,后者着重探讨1800年至20世纪80年代的中国, 其中也包括了19世纪的内容。我想重新将这本书改写一下,换成以1900年为起始点,这样就可以避免这两本书的重合。

我之所以聚焦19世纪,是因为应该有人对那个时期发生的规模巨大的内战进行全球性比较。很多人热衷于讨论美国内战或克里米亚战争的影响,但当时在中国发生的太平天国战争,其规模和影响要远远超过它们。这就是全球史视角的意义所在:可以把规模、跨地区影响,和中国在十八、十九世纪中的世界角色都揽入一个整体图景中考量。

问

陈利:您提到的《不中庸》和《中华全球帝国》这两本书是为本科生或研究生设计的课本吗?

答

柯娇燕:我最初没想过《不中庸》能成为课本,尽管很多同仁会把它们作为课本来用。但是,我确实在该书中包括了一些从写教科书过程中学到的一些特色内容,并且没要脚注,而是在每一章后加上了介绍相关资料和书目的文章。《锤与砧》同样是如此,不过是基于不同考虑。《锤与砧》一书所参考的著作文献极多,因此几乎每一句话的后面本来都需要有一个脚注来说明,那样做的话还会导致书中很多重复的内容,而出版社根本就没提供这么多的空间。所以,我只能利用书末的文献介绍来提供这些注释。这种风格可能确实让这本书看起来象是一本大众读物(trade book),你或许也可以用来作课本,因为里面有许多的地图和其他特色内容。它没有脚注,但有文献介绍。

问

陈利:对于刚刚开始接触近代中国史的本科生,您会推荐什么书?

答

柯娇燕:我个人教授一门中华帝国晚期的历史课,会用即将出版的这本书。事实上,明年起我就打算让我的学生读书稿。对于中国前近代史的课程,我实际上已经在用《不中庸》,还有就是韩森(Valerie Hansen)的书。韩森的书涵盖的时间段远比我自己的书要长,我主要用她这本很好的作品来教授十六世纪前的历史。

问

陈利:您方才也提到2019年付梓的《锤与砧》一书,它的关注点是西亚和欧亚大陆。您能否简单解释一下这本书和您之前的两本书以及之后的《中国的世界帝国》有哪些联系?

答

柯娇燕:我觉得是有联系的。这本书的内容全部是关于1600年之前的历史的。单以学术背景而言,我不是一位中世纪的专家,所以需要学习这段时期的历史。这就要回到我之前提到的比较史学者怎样看待前现代时期中国和欧洲的异同的话题上。我觉得它们应该被理解为一个大区域的两个地点,而非两个不同的地域。我想问的问题是:这样的现象是怎么发生的?它代表了什么?有什么样的意义?是怎样的历史变化?是否是波及欧亚大陆的普遍现象?全球史的讨论在那之前还停留在肤浅的“邂逅”上。比方说,我遇见你,教会你怎么包水饺;或者你遇到我,教会我怎么造玻璃。这样的讨论可能很有趣,但也可能会很肤浅,往往是隔靴搔痒,看到的都是镜花水月。《锤与砧》的立意点在于强调全球史反映了一些结构性的、不仅限于观念上的因素,如贸易、征服、主要宗教的传播等。我认为,(后)游牧民族的统治者扮演着相当有趣的角色。当时在中亚盛行突厥人的政治传统,这个传统和社会、宗教的发展有关联。当这个政治传统在东到中华帝国、西至中东国家的欧亚大陆上传播到人口众多的地区后,你会发现这个来自中亚的政治传统和治理富庶且人口众多的国家的技术相结合起来了。于是,相似的事情就在不同的地方发生了——主要表现为出现了科学探求、政治异议活动、语言通俗化以及早期民族主义和民族国家的蓬勃兴起。

问

陈利:这对于我们更好地理解传统历史学研究方法和跨国史/全球史的异同无疑有很大帮助。根据您在过去20年里的经验,从全球史的角度来进行研究的最大益处和挑战是什么?

答

柯娇燕:我认为重要的一点是,全球史并不是历史。作为历史学家,我们受到的训练是,去到一个地方,寻找关于它的档案资料,然后从中产生原创知识,再找到方式来验证这些知识,继而传播并宣扬其重要性。这就是历史研究。古希腊史家希罗多德说过,历史研究在本质上是探索问题的艺术。

而全球史则与此有很大不同。全球史研究在于阅读和综合其他学者出版的研究著述,与其说它是历史学的一个分支,毋宁说它更接近社会学。你可能要收集、整合大量有关经济发展、人口和贸易模式的信息,然后加以综合,所以全球史更像社会学项目。

如果我理解得不错,您的问题是,既然全球史研究本身和传统历史学不同,一个历史学者该如何开展全球史的研究?在我看来,很多优秀的社会学者同时也是优秀的历史学者,产生了不少优秀的学术著作。反过来,历史学者读对方社会学的著作也经常倍觉亲切。

一些美国高校的研究生院设立了全球史专业,但他们培养学生的方法和历史专业训练的方式不同。一般说来,做全球史研究可能是一个人职业生涯到了某个阶段后才会决定要做的事。当你积累了足够的知识,就可能希望尝试整合一些想法和历史关联性。当你拿到了终身教授的职位,就更可以去尝试一些东西而不用担心职业生涯夭折。事实上,社会学者到了某个职业生涯阶段后,就可能去做一些历史性的研究。而历史学者读了历史社会学的东西之后,也可能决定尝试做点类似的研究。这些都是到了职业生涯的某个阶段的时候才会发生的。

有些学者对现有的研究方向很满意,只想继续生产原创历史知识的重要工作。但有的人则会说:“我对这个事情有自己想法,所以我想试试来研究一下。”缺乏深度分析是这类全球史著作的通病。这也是我对《锤与砧》这本书感觉不错的原因。它的深度超出了很多同类书籍。

柯娇燕著《锤与砧》

问

陈利:您觉得一本中国史学者的全球史著作,和一本法国或德国史专家的全球史著作相比,获得的关注度会低一些吗?

答

柯娇燕:那也不见得!比如王国斌(Bin Wong)教授,他现在说的关于全球史的任何东西可能都不会被轻视,他对法国史也十分熟悉。史学界曾经有一个时期,援引法国理论家会被当作很酷的事情,或许我们已经快摆脱那个阶段了。我们对理论的痴迷越小,就越能接受中国史专家和非洲史专家就大家都感兴趣的话题著书立说。我们正在进入一个前所未有地强调经验主义和多元视角的新阶段。中国史和非洲史领域里都有相当多的传统理论框架可以介绍给西方历史学界。我们只须要把全球史研究领域发展到一定程度, 并对这种学术多元化保持开放的态度和兴趣。

问

陈利:我赞同您的观点。希望这种开放性不只是针对中国史,对其他非西方史学领域也是如此。许多读者可能也观察到了,研究英法德等国的史学著作被中国史学者引用的频率远高于中国史著作。这个现象是否是您所观察到的理论优先的学术习惯所致,还是出于其他原因?

答

柯娇燕:两三年前我在《全球史期刊》(Journal of Global History)上发表过一篇小短文,目的在于回顾和点评全球史领域内的著作。文章稍微有点跑题,我着重探讨了查克拉巴蒂(Dipesh Chakrabarty)。他有个关于“凝视”(gaze)的名言,大意是:所有非欧美社会(中国、印度、非洲等)都成了欧美凝视的对象,我们为什么不能反顾他们呢?也许我们早就该这么做,早就该凝视回去。但我的问题是:你反顾回去的目的是什么?

“凝视”概念及其背后的理论体系都来自欧洲社会科学,而后者则是欧洲创造的东西。有人可能会说,社会科学可能是普世的、全球共有的。但事实并非如此,社会科学是从欧洲历史发展出来的。我曾经问过一个问题:为什么章学诚或其他类似的中国学者不会成为欧洲史学讨论中所提及的显著思想家?因为近现代欧洲史就是欧洲史,它不觉得需要借鉴其他文化或社会——比如中国或南亚——里的传统。我在那篇文章中指出,这个情形和中世纪时期不同,中世纪的欧洲知识体系还没有自给自足,对一切来自伊斯兰世界的学术影响都持开放态度。

15世纪至17世纪,当欧洲变成了对外扩张的帝国和殖民强权时,近现代社会科学理论也开始兴起,二者互为表里。我们要参与到现代社科理论的构建中,可能就无法回避它们源自欧洲的事实。但这并不就是一件坏事。

很多人从欧洲的传统中找到了各种有用的理论和方法,并将之运用到自己的历史研究中。但是,我认为人们应该至少意识到,现代的社会科学不是普世的,它源自欧洲,与欧洲历史脉络密不可分。从这个层面来讲,我觉得强调“对欧洲要凝视回去”这个说法有问题,因为“凝视”本身就源于欧洲理论,我们为什么不用其他方式、走其他路径呢?但这是个任重道远的使命,因为学术的权威性和传播性都非常重要,而目前,二者都还在被那些欧洲学术传统借鉴的理论所垄断。不要纠结于凝视回去,不要复制或者反转,要走出自己的路来。

问

陈利:是的。在理想状况下,中国史的学者依靠对中国史和非西方史的研究发展出属于自己的理论系统和理论框架。您觉得这才是其目标吗?

答

柯娇燕:这并非不可能完成的任务。我们所提倡的多元文化论,实际上是从不同文化背景中断章取义地摘取不同的片段拼凑在一起,我们并没真正学习到什么。21世纪开头的这些年相当糟糕,但它为新的理论和想法创造了一些机会。我在想,当我们开始在学术理论上认清欧洲影响并剥去其普世面纱的同时,我们可能也会变得对其他学术思想传统更加开放。我一直都在等待王夫之变成一个史学理论上的重要人物——这些年,我们对王夫之的研究可谓硕果累累。我们可以逐渐增加新的词汇、概念和理论,不用再固守欧洲理论并寻求将其普世化。我希望这些能成为现实。中国的历史学者当然可以这么做,如果他们愿意通过英文来获得美国读者,那当然好。而且,我想我们已经培养出了一批听众。

答

陈利:我希望这些会在不久的将来成为现实。因为欧洲史的学者常常让欧洲古典哲学家的思想或文本同现代社会变得很相关。这些西方思想同时也深入影响了我们对社会、制度、人生等方面的思考。研究非西方社会和文化的学者可以做得更好,将非西方的历史经验和角度也带入这种全人类的对话中。

问

陈利:要做全球史研究,就需想走出自己熟悉的领域,需要很多的精力和丰富的知识量,不是所有的历史学者想做就能做到的。我自己就无法想象能写出多本全球史和跨国史的著作。

答

柯娇燕:您过谦了。在您的著作里已有很好的中西比较史的论述,其中很多有点都可以进而发扬为具备全球视角的分析。我认为全球史的尝试应该是自主性的,我不想任何同仁觉得自己不得不去写全球史。我自己后来做全球史,是因为我确有兴趣。如果是被勉强的话,我肯定也不会做的。

(四)女性学者的贡献为什么经常为未得到充分肯定?

问

陈利:现在请允许我把话题转移到您前段时间在网络上发布的一些关于中国史领域热门研究话题的看法。您最近评论过米华建教授(James Millward)对余凯思教授(Klaus Mühlhahn)的教科书 《让中国现代》(Making China Modern) 的批评。您关注的是米教授对近代中国历史发展趋势的表述和对某些同仁继续使用一些不准确的说法提出了质疑。让我更感兴趣的是,您还指出那个书评中的一些说法还反映了学界目前仍然缺乏对女性中国史专家近年来的贡献给予足够的认可。您可否再谈谈这个问题以及为什么存在这种低估女性学者的学术贡献的现象?

答

柯娇燕:这些部落格文章是我在看了哪篇书评后两周内创作的。在每篇部落格里,我都提到了我的同事韩森教授。我不是要在中国史领域中提倡女权,那不是我在学界的角色。但我确实认为我们对女性学者的重视有所不足。我这个观点不是针对某个个人说的,也不是针对某个领域。这在学界里其实是个的共识。教育学、社会学学者对此有系统的分析。不管男女,我们的大脑都有这种倾向,倾向于不给女性学者和男性学者同样的公信力和可记忆度。参加一场学术会议之后,你能记住的往往只有男性学者的贡献,却忘了女性发言人,甚至往往把一些女性学者说的话归诸于男性学者身上,这是个普遍的现象。所以问题就来了:为什么会有这种现象发生?为什么它长久以来得不到改善?有点令人惊奇的是,米教授并不是一个高龄学者,所以我们并不是在探讨一个发生在久远过去的事。我想任何在我这个年纪的女性学者都会对此有所体会,因为这个现象到今天为止还在一些年轻学者中存在。当你问这些年轻同仁们是否认识女性学者时,他们会毫不犹豫地讲出她们的著作和她们的名字。

但是,问题在于反射性的认识。当你问他们谁对这个领域中的重要学者,谁有权威研究时,你会发现答案可能全都是一些男人的名字。具有讽刺意义的是,在清代史领域里有极多才华横溢、成就斐然的女性同仁,她们的作品极大改变了我们曾经有过的叙事方式,她们带来的这种改变正是米教授报怨说还没发生的改变。另一个很有害的现象是认为女性学者就应该做女性史,结果就是你只记得住做女性史的学者。这些现象都有人研究过了,我们也能理解。但令人奇怪的是,在大家应该都更觉醒和敏感的学术界中,为什么这种状况没有更多的好转?比起我当年上博士的时代,已经有所改善;但令人郁闷的事,这种改善程度远远不够,而且在有些方面,甚至好像有走回头路的迹象。

问

陈利:女性历史学者的地位和认可度的改善是否还有很长的路要走?有没有切实可行的办法能让我们推进改善的步伐?

答

柯娇燕:坦白讲,这是一个普遍现象。在学术圈里,我们或许真的长久以来习惯了尊崇个人魅力和权威,而这些往往被认为是男性的质量。男性学者说起话来常常声若洪钟、并留有胡须,有的可能还身材高大。人类的大脑会很自然地把这些和权威结合在一起。我们目前为止还没有教会我们的感官系统抛弃这些外貌的因素,从而更好地欣赏女性学者的风仪。曾经有一个经典的实验,如果你把一个男性的名字放在一篇论文上,就会有人马上说这是一篇上乘之作;而如果你把一个女性的名字放上去,就会有人开始质疑文章。

您问到我们该如何应对这个现象。我不认为我们通过实施什么短期具体方案就能立竿见影的改变它,我们能做的就是在看到问题的时候,要敢于表达我们的声音。我在那两篇短文里批评的那些人,并不是反对或者歧视女性的人。他们在工作中或许还常常试图为女性学生和同事提供更多的空间和机会。但在大环境中可能却存在一种 “温和厌女症(genteel misogyny)。我们录取和培养女学生,我们也招聘女同事。但是一旦她们在那儿了,我们会发现,这些女性学者始终没法拥有男性同事那样的分量(gravity)。这可能是存在我们的潜意识里。我不认为那些男性学者有女性厌恶症或者是性别歧视者,他们可能仅仅是无意识地做出判断。所以我们在看见这些问题时,就要表达自己的看法。然后希望对方在听到我们的感觉后能反省纠正。

问

陈利:希望未来能够所改善。对于领域内的年轻女学者,您对她们未来可能会遭遇的挫折和挑战有哪些建议呢?她们应该如何如何做才能争取到与男性等同的机遇和认可呢?

答

柯娇燕:她们首先应该忘记我方才所说的一切。你不应该让这些成为你的心理负担和羁绊,你应该继续前行,假定自己会获得机遇和认可,相信自己最终会得到一个满意的职业生涯。只有忘掉那些负面的东西才能达到这个目标。女性须要意识到,这种心态调整是男女都应该的。

女性会更容易内化一些较为负面消极的观念,比如告诉自己“我不能说这个”, “我不能想这个”,“我不能说这个,因为这个会让我焦虑”,“我说了可能会伤害我喜欢的人的感情” 等等。女性的思维经常就这样被引导的。

我觉得在你的学术生涯中的某些阶段避免不了类似的考虑。你不得不告诉自己,必须假定所有人都会被平等对待,假定大家都会快乐相处。当然不单单是女性,少数族群的成员也会或多或少会面临这种困顿

但是,当你像我一样到了职业生涯的晚期了,你就不用再担心是否会危及自己的机会,也没有必要服从他人,这时候你自然可以放心地对看到的问题发表批评意见。

1996年柯娇燕参加历史纪录片拍摄

(Courtesy of Smithsonian Channel)

(五)关于 “新清史”的构建和争议

问

陈利:现在讨论一下新清史的发展。您好像一直对“新清史”这个标签相当排斥,也不想和“新清史”联系在一起。或许您借这次访谈可以好好谈谈对“新清史学派”的看法,谈谈自己在“新清史”中的位置,以及“新清史”对中国历史和清史研究的影响和贡献。

答

柯娇燕:在20世纪90年代,“新清史”这个说法尚无人提及,也并不存在。实际上,这是人们如何回过头来(无中生有地)“发明”出一个东西的有趣案例。

当时,罗友枝(Evelyn Rawski)在出任亚洲研究协会(AAS)会长时,做了关于这个领域研究现状的讲演。她谈到了当时这个领域的发展近况,包括新近出现的基于满文资料和部分蒙文资料的新研究,而这一切都或多或少和清朝的征服史有某种联系。像我之前提到过的,这种比较的研究范式当时在美国非常盛行,每个人都在研究征服帝国的历史。罗友枝的演讲就是在介绍清史研究领域中的这些趋势,或者至少她是这么看待的。何炳棣知道了罗友枝的这次演讲内容后甚为不满,所以写了一篇文章进行反驳。何的文章主要是谈汉化的,而这个主题和罗友枝的演讲内容及其关注的焦点有极大不同。

总结起来,就是罗友枝做了场演讲,而何炳棣写了篇反驳的文章,仅此而已。但是,少数几个人事后将其描述为一场很大的论战,这其实是子虚乌有的。实际上,罗友枝并没有回应何文。到了1998年,卫周安(Joanna Waley-Cohen)在一篇论文中用了“新清史”这个说法,并且把当时几乎所有(欧美)清史研究者的名字都囊括进去。可是,其中除了三四位学者有用这个词来描述自己的研究外,其他人从未自称为“新清史”学家。而“新清史”这个原来被那几位学者用来标榜自己研究的名称后来却变成了被批评的靶子,不过那是在2014年才发生的事。很有趣的是,2008年我去首尔参加了一场学术会议,当时有那几位自称为“新清史”学家中的一位在场。在那次会议上,我在自己的论文中提到我不同意这种说法。因为在我看来,他们的很多论点都称不上新颖,另外也需要重新考虑有关阿尔泰历史和语言的一些观点。

我的这篇文章最初是以韩文发表的,到2011年才被翻译成中文。2014年,一位中国大陆教授写了篇观点相同的文章,我相信作者和其学生之前看过我的文章,用的甚至还是我自己质疑“新清史”的论点。可他们这次却在质疑“新清史”的同时,把我也当成了“新清史”学家作为了批评的目标。一个新的神话由此诞生,并且把我和“新清史”联系上了。

我认为整个事情的原委是这样的:在那之后,中国大陆的历史学者在看美国史学的发展趋势时,就把“新清史”这个只有几个人用过的词捡了起来,尽管这个词原来只是用于描述美国史学界一些发展趋势以及在中国史领域中的反映。例如,欧美的历史学者对历史上所谓的“民族主义”持怀疑态度(其对“民族主义”的理解可能和中国的历史学者对“民族主义”的理解不同),而因为多半的所谓“新清史”学者都是美国的历史学者,美国史学界和“新清史”著作中都对民族主义历史观表现出相似的批判态度。还有就是强调“文化少数民族” (cultural minorities)。我在前面提到的那篇文章中就批评过(所谓的新清史学者中)这种本质化(essentializing)倾向并因此过于强调本质化意义上的Manchuness的做法。我从来不认为有什么所谓的Manchuness。我实际上也很不赞同所谓新清史学者的某些观点。但是,“新清史学派”这个说法在中国那边突然就以这种方式被构建起来了,并不加区分地用于实际上观点很不相同的清史学者。这个标签后来开始在许多美国年轻的中国历史学者中流传,并让后者以为真有个“新清史学派”了。

这个“新清史”的形成过程是一个事物被发明并妆点成了现实的有趣案例!

问

陈利:您在早期的两本着作里重点探讨了清朝统治阶层的意识形态、制度和他们对帝国及自身身份认同的建构过程。当其他学者想要论述相关问题的时候,他们可能会大量引用您的作品,您的很多观点也确实深深影响了“新清史”学者的研究。这可能导致很多人误把您当作是“新清史”的先驱者之一。这也许就是您为什么会被贴上“新清史学者”标签的原因之一。您刚才提到不同意一些学者过于强调清朝的Manchuness或者把清朝定义为一个Manchu empire的观点,您能再解释一下原因吗?

答

柯娇燕:对我来说,帝国的不同之处,正是在于帝国超越了文化(empire transcends culture),而这也是我认为“多面皇权” (simultaneous rulership)是一些最伟大的征服帝国的重要革新的原因之一,这不只是清代中国,还包括俄罗斯和奥斯曼等大帝国。因为帝国超越于文化,所以我从未没有说过清代是一个"Manchu empire"。但我也同意所谓“新清史”学者们的一个重要观点:清朝是早期现代陆地帝国中最伟大的帝国之一,其崛起和统治过程都留下来了深远的历史影响。

答

陈利:是的,“新清史”的标签经常被比较松散地贴到很多对相关问题有研究的学者身上。不过就像您刚才提到的那样,不论这个标签是否合适,它好像影响了不少年轻学者,让后者认为 “新清史”是清史领域里的一个重大发展。

问

柯娇燕:我想请问您,到底什么是“新清史”?

答

陈利:这正是我想要请教您的问题!(大笑)

答

柯娇燕:我的问题是,所谓的“新清史”根本就不存在!那些认为它存在或者用它来描述自己研究工作的学者,将不得不解释清楚“新清史”究竟是什么。我有个给学界同仁的建议:如果你想建立一个学派,想给自己打造一个品牌,请尽早停止吧。因为你和这个标签的缘分大抵不过三四年而已。作为一个学者,切莫物化自己,做研究就是做研究,不论你研究的是什么。毕加索从来不会说自己要去工作室里画点立体主义的作品,他只是很自然地画了张画。是后来别人给他整出各种标签的。一个实干的知识分子需要做的是脚踏实地做研究,而不是挖空心思去琢磨各种打造自己学术品牌的方式。这是我的建议。

答

陈利:这是个睿智的建议,特别是对于年轻的后辈。其实从另一个角度来看,任何标签都不能完整地概括一位学者的成就和研究方向,反而往往会失真、误导,使之迷恋于此,可谓得不偿失。关于“新清史”的争论对我们是有警醒意义的。

最近二三十年的清史和中亚史的发展,有助于我们更好地了解中国在过去三四百年的历史变化,以及中国在全球和跨国历史背景中的角色。这让我想到您新近出版的关于全球史和跨国史的专著。希望更多的年轻学者能够投身到类似研究里来。所谓的“新清史”研究,如果从积极地看待这个现象,它有关的学术研究或许被可以看成全球史转向的大趋势的一部分。

柯娇燕摄于2006年 (Courtesy of Dartmouth College)

问

陈利:中美政府之间在过去几年的博弈以及持续紧张的关系让很多中国(史)学者感觉日趋焦虑,尤其是在课堂授课的时候,很多敏感问题都不敢随意触及。作为这个领域的资深学者,您能给他/她们什么建议吗?

答

柯娇燕:我可能没有什么好的建议,因为我自己并不需要为此担心。但是我和我的同事们无论背景都对这种状况很关心。在美国科学领域中的华人学者面临这种压力和恐慌的经历可以追溯到1950年代。但这种情形时好时坏。前些年很著名的李文和先生[被美国司法机关无端起诉的]案件反应了这个问题。他的遭遇让人深感义愤填膺。现在此类这种事情又渐渐向其它领域里渗透。比如在计算机科学、物理学、工程学等领域。很多学者都面临监视甚至起诉。而华人历史学家们则可能面临一种因为中美关系恶化和反华情绪导致的焦虑感。

我理解很多人感到的不安。同时,我希望大众也能认识到相关的背景。我这么说是因为我不久之前还收到来自中国的一些令我感到惊讶的电邮。有些人对川普在2020年第的大选中落选表示绝望。我觉得这简直有点不可思议。美国刚刚经历了很怪异的几年时间,出现了很多的政治恐慌和各种层面的歧视,政府和社会在某种程度上默许一些无知的人到前台来聒噪,看起来好像很有实权,而实际上他们并没有掌握核心权力。

我希望人们能够了解到,在拜登的新政权上台后,美国和中国并不会因此就进入蜜月期。我希望两个超级大国会在互相尊重的基础上,能开诚布公地交流意见,说清楚双方在立场上的分歧和共同点,并能理性地进行谈判。美国政府在过去四年里没有任何[真正的]政策!在特朗普政府的领导下,每天都有一些荒谬的新公告,与之前的荒谬公告相矛盾。而随着新政府上台,我认为理性将回归,而这无疑也将会改变我们所有人包括我们华人同事的生活。我会给予他/她们我的支持和鼓舞,但我可能给不出什么像样的建议。

美国经历了一个非常奇怪和痛苦的时期,对我们政治制度的许多挑战仍在继续。这正在产生变化,这可能需要其他一些国家来理解。

答

陈利:非常感谢您!我深切希望像今天这样的对话能够帮助减少中外关系中不必要的误会,尽管某些矛盾还是会存在。

答

柯娇燕:一直都会存在某些矛盾,这也是自然之理。试想,如果明日醒来,中美之前的矛盾烟消云散,那反而让人会觉得有点不知所措了!

答

陈利:的确如此!今天的长谈厘清了许多重要的问题。也希望我们的读者和听众能有同样的感受。

答

柯娇燕:很高兴和您的交谈。如我没记错,这是你我最深入的一次。

受访者:柯娇燕

柯娇燕教授(Pamela Kyle Crossley)现为美国常春藤名校达特茅斯学院的历史系柯林斯讲席教授(Collis Professor of History)。1983年毕业于耶鲁大学历史系,获得博士学位。她是国际知名的清史专家,已经先后出版多本学术专著和两本教科书以及无数的文章。其中她在1999年出版的A Translucent Mirror: History and Identity in Qing Imperial Ideology荣获了亚洲研究协会2001年度的中国研究领域最佳著作列文森奖。她也是清史研究领域中较早使用多语种档案文献和跨学科理论视角来深入分析清代统治者的政治文化,意识形态和身份动态形成过程的少数先驱学者之一,对北美和海外的清史研究有重大影响。以下为她的主要著作:

China’s Global Empire: The Qing, 1636-1912 (Cambridge UP, forth-coming 2021; Chinese translation forthcoming 2022);

Hammer and Anvil: Nomad Rulers at the Forge of the Modern World(Rowman & Littlefield, 2019 (Chinese translation, Beijing United Publishing Co., 2019);

The Wobbling Pivot: China since 1800, An Interpretive History (Wiley-Blackwell, 2010);

What is Global History?(Polity Press, Jan 2008 (UK), February 2008 (USA); Chinese translation 全球史什么是? ,刘文明译, Peking UP, 2009, and published in Taiwan as 書寫大歷史:閱讀全球史的第一堂課 by Agora Press); with Korean translation in 2010 Japanese translation in 2012; Turkish translation in 2017; Portuguese translation in 2015; Polish translation forthcoming);

A Translucent Mirror: History and Identity in Qing Imperial Ideology (University of California Press, 1999);

The Manchus (Basil Blackwell, revised and in paperback, 2002; original 1997 (Spanish translation in 2002);

Orphan Warriors: Three Manchu Generations and the End of the Qing World (Princeton UP, 1990; Chinese translation by陈兆肆《孤军: 满 人一家三代与清帝国的终结》,人民出版社, 2016)。

Coauthored Books: Pamela Kyle Crossley, et. al, Global Society: The World since 1900 (Houghton Mifflin, 2003); Richard Bulliet, Pamela Kyle Crossley, et al., The Earth and its Peoples: A Global History (Houghton Mifflin,1996/7; 5th edition, 2012).

Edited Books: Pamela Kyle Crossley, Helen Siu and Donald Sutton, eds., Empire at the Margins: Culture, Ethnicity, and Frontier in Early Modern China (University of California Press, 2006)。

访谈者:陈利

陈利,多伦多大学历史与文化研究系、历史系副教授,法学院兼任副教授,美国伊利诺伊大学法律博士(J.D.)和哥伦比亚大学历史系博士(Ph.D.)。2014-2017年间任中国法律与历史国际学会会长,该学会现任董事和编辑。研究集中于明清以来中国和全球史中的法律、文化及政治领域间互动关系。其英文专著Chinese Law in Imperial Eyes《帝国眼中的中国法律:主权、正义和跨文化政治》获美国法律史学会2017年度Peter Stein著作奖荣誉提名(honorable mention),亚洲研究协会2018年中国领域列文森 (Levenson) 著作奖,其中文版将由浙江大学出版社发行。目前正在完成第二部英文专著书稿和一本中文学术论文集。

原文来自微信公众号:云里阅天下 2021年5月28日

原文链接:https://mp.weixin.qq.com/s/fdPvIU5XWdIWh_qDAQOP1w