原创 南京大学图书馆

学者介绍

范金民,江苏无锡人。现为南京大学特聘教授、历史学院博士生导师,兼任中国明史学会常务副会长,中国经济史学会理事。享受国务院政府特殊津贴。曾为美国哈佛燕京学社访问学者,日本京都大学文学部客座教授、人文科学研究所外国人研究员,曾在韩国高丽大学、中国台湾东吴大学和暨南大学、香港城市大学讲学。国家社科基金重大项目“江南地域文化的历史演进”首席专家,主持国家清史工程《传记·类传·循吏·孝义·忠烈》卷。出版专著《衣被天下:明清江南丝绸史研究》《国计民生——明清社会经济研究》《科第冠海内 人文甲天下:明清江南文化研究》《明清社会经济与江南地域文化》等专著,在《中国社会科学》《历史研究》《中国史研究》《中国经济史研究》《文史》及海外刊物发表学术论文150余篇。代表作两次获江苏省哲学社会科学优秀成果一等奖。

我的书房 | 范金民

范金民教授的书房名为“自在斋”

一、藏书琐忆

我真正有自己的书房已经很晚了,应该从1998年夏搬入高教新村有单门独户的住房起算吧。1986年从南大毕业留系工作后,差不多平均两年搬一次家,而且前3次均是1间,后两次是合套户,一家三口挤在单间或一间半房子里,自然不可能有“书房”。女儿做作业,妻子偶尔写科研文章,本人伏案看书写作,结婚时请木匠做的一张写字桌,通常情形下是我霸占的。硕士和博士学位论文以外,前后发表了50篇左右学术论文,《江南丝绸史研究》和《明清江南商业的发展》两本专著,就是在那张布上了斑斑汗渍的书桌上完成的。现在想想,真的对不起我的家人。

在南大校门口留影

高教新村的住房,号称三室一厅,有了厅堂,有了卧室, 有了厨房,西南朝阳一间就做了书房。房子装修时打造了4个顶到天花板的双层书橱,贴墙一字排开,橱内塞满了常用的书,中间一张大桌子,居然像模像样成为书房了。说到书房,不免惭愧,我的藏书其实很少。父母不识字,我们那个文正公的后代居住的范家水渠,明末天启年间近400年来我是第一个大学生,上学时好像一本书也没带,最初工作的十几年间,既买不起书,也没地方放书。所以买书藏书定下自我约束的三原则:大部头书绝对不买,图书馆有的书原则上不买,一次性阅读的基本不买,而专买专收工具书、资料性质的书,相关学人的著述,或借阅困难的书。

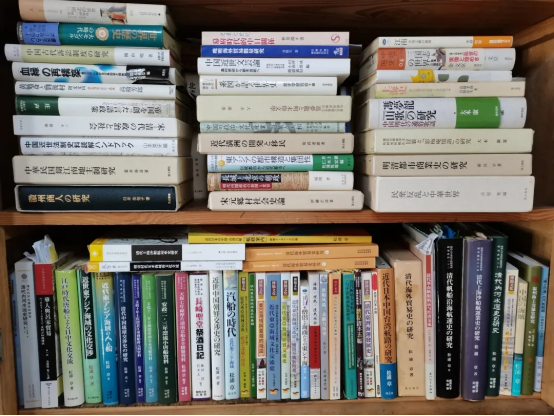

书房一角

书不多,书房十几平米又不大,但我辈舌耕为生,与书为伍,天长日久,也居然积起上万本书。书一多, 放书就很伤脑筋。先是由妻子设计出每一层可放双层的书架,就是每一格中放置一个8公分高的长条小板凳,这样可以在里层放置一排小32开本的书,仍能看到书脊上的书名,可以检阅。因此之故,我最不认同时下出书的所谓个性化,不管开本大小,奇形怪状,奢华包装,不但糜费漫无节制,而且很不利于放置。后来搬到现今居住的龙园北路80号,又学同事夏维中教授等人的办法,在较为宽敞的厅里动起脑筋,除了电视机的位置,一壁全部打造成书架,可以放置一些豪华的巨型图册。如此这般,还是难以容纳,就只好侵占收贮衣服的壁橱、相对宽敞的女儿的卧室。继而请示妻子,蚕蚀她的一个书架中的一两格。还是容纳不下,就只能将书堆在地板上,搁在阳台上,风晒雨侵,虫噬蠹食,也就顾惜不得了。行文至此,不禁想起复旦葛剑雄老师1995年请我与春声、支平兄到他学校附近的家,好像两室一厅的房子,葛老师颇为得意地介绍他定做的铁质书架,简朴结实,可以根据书籍的开本调整层级的高低。如今看来,如此螺蛳壳里做道场,功用毕竟有限。

书房一角

书房小,摆放则更费斟酌。重要的书、常用的书,自然放在目力所及的显要位置,不怎么重要、不常用的书,自然放在第二排或下层,或壁角柜底。天长日及,不少书根本找不到。忆及2004年秋,到东京大学东洋文化研究所大木康教授的办公室,寒暄坐定,目力所及,主人将我送他的两本著作放在底部的里层,见我目光所及,主人反应敏捷,连连打招呼,同时将书移至上层外排。其实大可不必,大木康先生也曾赠我《冯梦龙〈山歌〉の研究》和《明代江南出版文化の研究》等代表作,因不常参考,我有否陈列在书架上都记不得了。书架外层,每排书上仍有十多公分空档,于是塞满了书,至于是否犯了古人不在书脑上压书的古训,那就顾不得许多了。

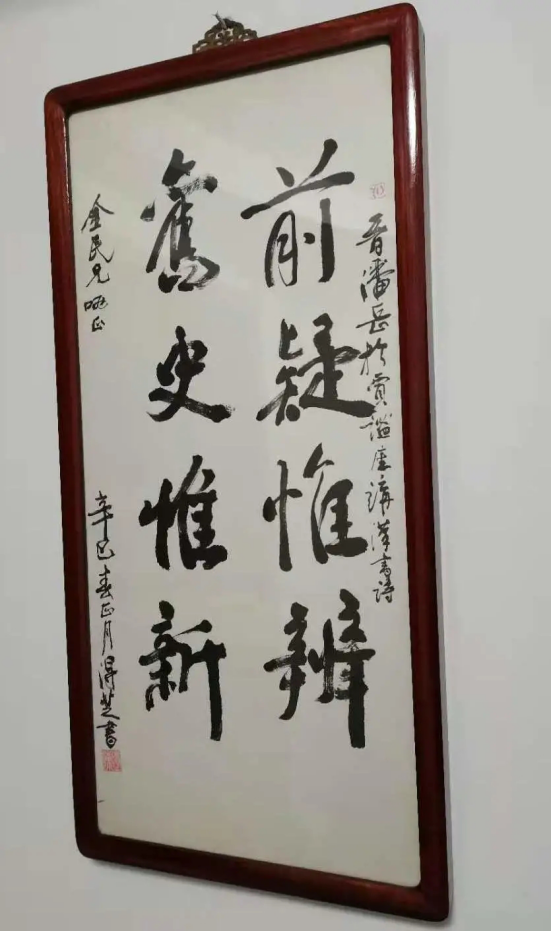

书橱

四壁除了门窗都排了书橱,条轴、镜框之类就没有了位置,因而我的书房没有任何字画尺幅。记得1996年春,安徽师范大学校长、明清史学家张海鹏赠送的刘禹锡诗的条幅,高中语文老师林先老师为我写的中堂对联等,均曾在高教新村的书房展挂过,后来藏书与日俱增,只好收入箱笥中尘封。2001年,业师陈得芝教授题签的斗方“前疑惟辨,旧史惟新”,有黄庭经书法之风,熠熠生辉,我托高手精心装裱一过,但至今尚未挂出。我的书房,有书而无书卷气,也是一个特点。

业师陈得芝教授题签斗方“前疑惟辨,旧史惟新”

我是从事史学教学和研究的,职业特点,凡事总往年代上想,总以为,人文类书籍的价值与日俱增,越早越好,版本越齐越有意义。所藏虽谈不上明椠清梓,更遑论宋板元刻,但自我感觉也有一些可以派上用场可以传之后世的书。如近当代中国社会经济史学家吴承明、李文治、傅衣凌先生等人的著作,先师洪焕椿先生的著作,当代明清史学名家方行、韦庆远、杨国桢先生等人的著作,海外学人如日本的明清史学家森正夫、川胜守、夫马进、松浦章、岸本美绪、岩井茂树、大木康等人的著作,无论原著,还是译本,以及我国台湾明清史家如徐泓、林丽月、刘石吉、赖惠敏、邱澎生、邱仲麟、巫仁恕等两代人的著作,基本是齐全的,同辈友人,如时下锋头正健的唐力行、李伯重、赵轶峰、陈宝良、陈支平、陈锋、许檀、常建华、王振忠教授等人的名著,自不待言,在我的书房中大体上都能找到。当然还有一些书,说不定南大图书馆或南京图书馆等江苏地面上的图书部门也未必收藏,如日人山肋悌二郎的《长崎の唐人贸易》,森正夫的《明代江南土地制度の研究》,夫马进的《中国善会善堂史研究》,砺波护、岸本美绪、杉山正明的《中国历史研究入门》等名著,中国第一历史档案馆编的《中国第一历史档案馆馆藏朱批奏折财政类目录》、《明清宫藏中西商贸档案》和《康熙朝汉文朱批奏折》等,都是有裨实用的书籍。至于本人的专业明清史范围的主要工具书,更无待细言,置备是较为齐全的。

森正夫赠送的书籍

在松浦章先生办公室(1998年秋)

与夫马进先生(中)在安徽师大

与夫马进先生(右)等在京都桂离宫赏红叶

与徐泓先生(中)和大木康先生

书是看的,有用就行。疫情期间,图书馆利用不方便,我不出家门,居然完成数篇论文,说明我的藏书是可以派点用场的。只是因为早年手头紧,薪俸低,价格稍贵一点的,或成套的,或大开本者,大多未买,现在拜改革开放之赐,感谢国家和学校,提高我等学人待遇,买书基本不成问题,不再缩手缩脚,将一套中的缺册配齐,将小开本换成大开本(如《中国丛书综录》由32开本换成16开本),将盗版本换成合法本(如《儒林外史》、钱锺书《围城》之类)。所藏之书,就成了同一版本而印刷年代不同的五颜六色的拼镶本。手头的铅印《清稗类钞》,一套13册,就有1984年11月的初印本到2003年8月的第3次印刷本三种颜色。所藏书籍,同一套书印次颜色不同,可能是我书房的一个特色,清晰地留下了我买书藏书的印记。

书房一角

书一多,如未全部上架,临到用时,查找就成大问题。往时来书时,可能随手一扔,现在想起要用,翻箱倒柜,层层挪动,弄得满头大汗,往往仍不见踪影,而过了一段时间,说不定又自行冒出来了。我记性不好,藏书又无章法,因而苦头吃足。其实此种情形,恐怕较为普遍。前几年常去日本学术活动,尤其喜欢参观日本学人的办公室,都是满满当当的一屋子书。听老友岩井茂树先生介绍找书“经验”,自己的书,需要时往往是找不到的,还是到图书馆去借阅比较省事。日本学人通常是办公室与书房合二为一的,国人办公室与书房远隔数里,临时到图书馆借阅很不现实吧。“书到用时方恨少”,变成了书到用时找不到,住房不宽敞,实在苦恼!穷人做学问,就要瞎费多少无用功!

与岩井先生在京大人文研北白川分馆庭园内

在京大人文研北白川分馆庭园

书一多,只进不出,就难以为继,找不到放书的空地方,就只能随时清理。利用清理之机,不但清理掉长久不用往后估计也无甚用处的书,而且可以“发现”冷落已久还有保留价值的书,更往往能清理出买重甚至屡次重复的书。但每次理书,总是战绩不佳,于己有用的书自然不能扔,于人或许有用的书也不宜扔,眼下无用但日后或许有用的书舍不得扔,签名本不便扔,师友、同事以至学生的书不能扔,屡屡搬家随自己播迁的书不甘心扔,内容平平但装帧精美的书不忍心扔,搜集成套的书扔了对不起自己,这样一来,每次能剔除的总是微乎其微。如能清理掉数十本书,清出一方小天地,免不了窃窃自喜一番,高兴一阵子。只是心情喜悦为时甚短,要不了多久,通过买书和接受师友赠书,清出来的方寸空档就会迅速完全填充,而且陈陈相因,继续漫无边界地扩展开去,只能望书兴叹而已。

书房一角

师友赠书

二、读书絮语

我出生在上世纪50年代中期的无锡乡下,虽号称鱼米之乡,但在那个特殊年代,在我开始认字可以读书的时候,全家尚只能维持温饱,“贫农”之家只有几本课堂教材。上的小学、初中、高中都是校舍简陋的乡村学校,现在早已荡然无存。学校图书馆书本不多,文革后期看课外书又受到限制,如今人人能读的历代名著,当时很多列为封资黑一类书,我们很难得见到。记得只在初一时,看过《钢铁是怎样炼成的》、《三国演义》、《七侠五义》、《包龙图》、《卓娅和舒拉的故事》等几种课外书,《三国演义》等书还是从同村的由上海回乡的族兄那里借看的。上高中是1972年春天,所谓邓小平路线回潮,教育恢复正规,但看课外书仍受到限制。只看了《春光大道》、《沸腾的矿山》、《青春之歌》、《野火春风斗古城》等少数几种书,有次弄到一本《封神演义》,还被班主任发现没收了去。

书房一角

高中毕业之后5年,一年到头从事田间劳动,3年中兼任大队或小队干部,无书可看,出于工作需要,偶尔看点《科学种田》用于“指导”农业生产。其中1975年,在公社稻麦良种场,不知怎么看了一本《帝国主义侵华史》第一卷,好像是中国科学院近代史研究所张振鹍先生主编的。看后收获很大,但其中有一处我觉得前后交代不清楚,衔接得也不好,写了一信给作者,居然得到张先生的回复,大加肯定。这也成为我后来考大学填报历史专业的直接动力。前后算来,上小学是正规的,读了6年书,初中两年,未学到什么,高中两年半,稍为正规点,读书并不多,所以我的知识基础真的很差。

书房一角

真正系统尽情地看书,是在1979年考进南京大学之后。入学进入了新的天地,抓紧时间,不分寒暑,认认真真地读了不少书,用眼下流行的俗语来说,真的是恶补了不少书籍知识。1983年考上硕士生后,师从洪先生,从事明清史专业方向的研究,那就必须面对明清文献、清代档案和民间文书等浩如烟海的材料。较有意思的是,1987年某日,到洪先生家,先生说有《金瓶梅》,每个教授可买一套,他不想买,若我要,可以将指标转让给我,我表示要买。后来买下该书,是齐鲁书社出版的王汝梅等校点本,书名张竹坡批评第一奇书《金瓶梅》,版权页上写的是1987年1月第1版,1026千字,印数1万套,定价25元。上下两册,打开一看是个删节本。虽然花去我一个月工资的足足三分之一,但一直颇有几分得意。2016年7月,读到《作家文摘》转载的我校文学院丁帆兄的《我在“茅编室”的日子》一文,方知人民文学社1985年5月已出过一个戴鸿森先生校点的删节本《金瓶梅词话》(上中下三卷本),印数是1万套,定价12元。2016年11月,又读到《作家文摘》转载的宋春丹先生的《〈金瓶梅〉的脱敏之旅》一文,更进一步得知该书出版时,校点者王汝梅先生是吉林大学教古典文学的青年教师,该书确是张评本第一次在大陆排印出版。此人人皆知的“淫书”《金瓶梅》,我至今仍然认为,是了解明代社会风情日常生活最优的明代文献。

校园留影

开始认字近60年,从教35年,较之同龄人,读书着实少,天资又弱,悟性本差,因而读书体会不深。若硬要说有什么感悟,似有以下几点。

一是有机会有条件读书,真好!我出身农家,早年想读书而无书可读,后来通过考试,赶上了从事文化工作的末班车,感谢这个时代,感谢国家和人民,提供了读书研究的优裕条件。我自从有了属于自己的书房后,无论在高教新村,还是在现今的龙园北路,还是即将搬迁进去的仙林和园,窗明几净,尤其是春秋季节,风和日丽,气候宜人,阳光洒满书房,在此场景下做自己想做的事,我不烦人,人不烦我,读书作文,感觉真不啻神仙般地好。

书房留影

二是从事历史研究尤其是明清史研究,有读不完的书,做不完的笔头事,真好!我读书、教书,国家和人民付我日见提高的报酬,我藉此教读所得,养家糊口,丰衣足食。有时不免胡思乱想,世上还有比这般干净体面更好的职业吗?早在我留校工作不久,有次家母来宁,听她述说已经说了无数篇的困苦家史。连续三天,我一边看书一边应和她。她突然反应过来,我怎么一直在家,问我“你怎么不要上班工作的呢”?我禀复她,我现在一边听您训教,一边就在工作,看书就是我的工作。家母直到逝世也不明白,看书是自己的事,看书怎么就是工作了呢?“看自己的书”就是在工作,还有比这更有意义的事吗?

书房一角

三是读书成为权利和义务,成为日常习惯,成为生活方式,真好!如果读书不是出于自愿,就会静不下心,坐不下来,读不下去,而如果读书出发点像孔子教导的那样为“为己”而完善提高自我,读书成为责任义务,成为人生态度,成为生活方式,就会越读越有滋味,就会抵御住各种干扰和诱惑,就会荣辱不惊,心平气和。出门候车候机,我掏出明清笔记看看,一两个小时,很快就身心愉悦地过去了。平时则常常自励,读书一辈子,从事历史研究与教学,总要有所“发现”,有所贡献,能够传承既有,能够发扬光大。我悟性低,记忆力差,但掌握了查找材料的基本方法,每天读书,读人们未读之书,日有所得,往往能够不断“发现”新材料,说明新问题,自己的胸襟在不断充实,相关的研究项目得以完成,同时对社会的厚赐也有回馈。曾经沧海难为水,家门口从不会车马喧,自然不存在门庭稀的衰像,不是很好吗?

文章已于2020-11-27修改

文章来源于微信公众号《南京大学图书馆》2020年11月27日