2020年6月19日凌晨,山东大学杰出校友、本刊老作者、著名历史地理学家、复旦大学历史地理研究所教授邹逸麟因病逝世,享年86岁。邹逸麟先生1957年起跟随谭其骧先生参与《中国历史地图集》的绘制、编纂工作,曾任复旦大学历史地理研究所所长、中国地理学会历史地理专业委员会副主任委员,是继谭其骧、侯仁之、史念海之后,公认的历史地理学科带头人。邹先生1952—1956年间就读于山东大学历史系,是院系调整后山大历史系的第一届学生。他曾撰《“八马同槽”时代的山东大学历史系》一文(原载《历史学家茶座》2009年第1辑),亲切回顾了他在山大历史系的求学经历和诸位名家的风采。今编发此文,以表达对这位杰出校友的哀悼和缅怀。

最近在《历史学家茶座》(2008年第2、3辑)上读到了陆远博士《惠此齐东与人分南北》、《渊源有自:“八马”的传承与流派》两篇文章,介绍和评论上世纪五十年代山东大学历史系八位教授的进校过程、学术师承、渊流和影响,以及我国五十年代中期的学术生态。文章写得很好,阅后甚感兴趣,原因是本人就是“八马同槽”时代山大历史系的学生(1952—56年),该文引起了我不少回忆,所以禁不住也想说上几句。

我想谈的不是这八位先生的学术师承、渊流问题。因为我对这方面没有专门注意过,虽然问学四年,但那时我仅是个普通大学生,对教授们有高山仰止之感,根本不懂什么学术师承和渊流,压根儿想不到这些问题。毕业后半个世纪,疲于对付各次运动和各种项目,没有时间去回顾当年母校的一些事物。有关这八位教授来山大的过程,还是读了陆文后才知道的,所以非常感谢陆文为我提供的信息,使我回忆起当年求学一些岁月,能谈的也就是一些琐碎情景和个人感受。

我是1952年全国高校院系调整后,第一届进入山大历史系的学生。1952年秋入学,1956年夏毕业。这四年中,“八马”教授始终在历史系任教。1956年夏我毕业,入秋被分配至中国科学院历史研究所秦汉史组任实习研究员,同年年底,杨向奎先生离开山大去历史所,正好任秦汉史组组长,于是我和杨先生又有了一段短暂的师生之缘。因为不久(1957年1月),我经副所长尹达同志同意,随谭其骧先生来沪参加《中国历史地图集》编纂工作,从此与山大的老师们基本上没有了联系。按陆文,1951年9月张维华先生随齐鲁大学并入山大开始,“八马同槽”局面遂告形成,1956年杨先生离开山大,“同槽”局面瓦解。所以我在山大当学生的四年,是与“八马同槽”局面共始终的。

“八马同槽”时代,可以说新中国成立后,山大历史系事业最辉煌的时代。这样说不晓得其后历史系同仁们会不会有意见,这仅是我个人的感受。我入学时,这八位教授(杨向奎、童书业、黄云眉、张维华、陈同燮、郑鹤声、王仲荦、赵俪生),都是正当盛年,想来大多是四、五十岁,赵先生最年轻,不过三十几岁,系里充满着浓厚的学术空气,思想也十分活跃,教授们经常有新观点的论文发表。当年国内有关历史学的刊物,好像只有三种:北京的《历史研究》,天津的《历史教学》和青岛的《文史哲》。自从五十年代初毛泽东表扬了《文史哲》上小人物批俞平伯《红楼梦研究》的文章后,《文史哲》在学术界的声誉很高,而每期几乎都有历史系教授发表的论文,这对我们年轻学生(当时尚无研究生)是很大的激励。虽然当时大家水平极低,史学入门都谈不上。但是心目中已经萌生了将来要搞学术、写论文的欲望,这与当时国内一些比较保守的高校里有些老教授不让年轻人过早发表论文的风气有所不同。

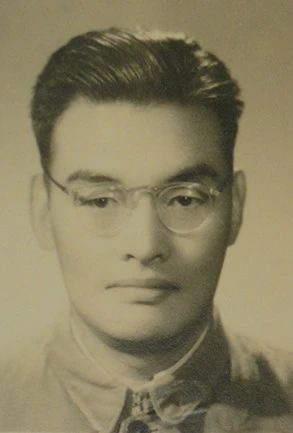

童书业教授

童书业教授

当时山大历史系开设的课程丰富多彩,我这里不想全面介绍,只谈谈与八位教授有关的教学内容。除了黄云眉先生外,其他七位我都上过他们的课。黄云眉先生是1956年杨向奎先生离开山大后接任历史系主任的,此前他不常来系里,所以我在校时,只是偶而在校园或系办公室里见到,是一位慈祥和善的老先生,因为没有上过他的课,见面只是鞠躬示意而已,未曾交谈过。其他七位先生的课程,我的印象都很深。杨先生为我们上中国哲学史(思想史),童先生开古代东方史,张先生开中国通史下段宋元明清史,陈先生开希腊、罗马史,郑先生开史部目录学,王先生上中国通史中段魏晋南北朝史,赵先生为我们开辩证唯物主义和历史唯物主义。

在我个人的印象中,讲课讲得最精彩的是张维华和赵俪生两位先生。张先生讲课底气实足,声音响亮,一口山东普通话,乡音很重,上课时嘴上香烟不断,一支接着一支,一进课堂,就不必再用火柴。烟灰落在前胸,也不掸去,思想高度集中。课程内容丰富,听来很有收获,所以有一时我很想搞明清史,在校时曾注意过明代的朝贡贸易问题,这完全是受张先生课的影响。赵先生有一付男中音好嗓子,声音洪亮宽广,抑扬顿挫,十分悦耳。他上课是全身心投入,在讲台上走来走去,写板书时贴近黑板,非常用力,经常将粉笔蹩断。一门想来比较枯燥的哲学思想课(辩证唯物主义和历史唯物主义),被他讲得十分生动有趣,听他的课简直是一种享受,不知不觉中下课铃响了,然仍余意未尽。杨先生的思想史课比较深,有时还联系到一些哲学和物理学问题,五十年代考文科的往往是数理化比较差的(个别的例外),所以听下来一知半解,因为他是系主任,对他有点怕,所以下课后,复习上所花的时间比其他课多。

张维华教授

张维华教授

童先生讲课给我们的印象,是记忆惊人的好。上课不带片纸,第几章第几节,大一二三,小(一)(二)(三),条理十分清楚。我们学生有时很坏,课间休息时,有意问他第几节第几点的标题是什么,他不假思索,脱口而出,丝毫不差。大家都十分惊讶,他竟有如此好的记忆力。陈先生有一口标准的北京话,声音浑厚,讲课一句连一句,没有一句废话,一字不漏记下来,就是一份很好的讲义。王先生上课习惯右手插在裤袋里,脸上抬朝着天花板,娓娓道来,课程中提到不少的史料,当时未曾领会,后来读了他所著《魏晋南北朝史》和《隋唐五代史》,才知道他治学之深。他送我的《北周地理志》,因为工作关系,翻了几十年,书都烂了,是我读他著作时间最长的一本。他上课一口浙东普通话,我是宁波人,听起来很亲切,而北方同学往往听不清楚。郑鹤声先生也是一口浙东普通话,而他开的课又是枯燥的史部目录学,上课尽是抄书目,大家感到很累,后来在图书馆借到他早年在商务出版的《史部目录学》,干脆下课时抄好,上课就不抄了。他又是近代史专家,可惜我在校时,他未曾为我们开过近代史课。倒是四年级写毕业论文时,他是我的指导老师,指导我写有关洋务运动的论文。

王仲荦教授

八位教授不仅讲课各有特色,学术研究也是十分突出。黄先生的明史考证,在校时已有闻知,到毕业后多年才见其书,完全是乾嘉学派的遗风,潜心数十年做这样的考证,如今恐怕是后继无人了。郑先生学问面广,三四十年代在国立编译馆时,已是国内著名目录学专家,还专长中国近代史、中西交通史,特别是对郑和下西洋有专门著作。王先生对中国史中古一段用力甚深,不仅有两部断代史著作,《北周六典》、《北周地理志》是他数十年悉心之作,如今仍是搞北朝史的主要参考书。在校时听说张先生在齐鲁开过秦汉史,我在山大的四年里,他没有开过秦汉史,只读过他的《明史法郎机等四传》的注释和长城沿革考,才知张先生的学问面很广,几乎涉及整部中国通史。赵先生知识面、兴趣面也广,高校历史系里的农民战争史、土地制度史,他是最早开创者之一。他告诉我们,顾炎武研究是他最早的学问底子,晚年还钻研先秦史、中西交通史,雄心不已。童先生的学问,我在校时知道他是春秋史专家,毕业后才知道他早年也是曾搞过沿革地理,竟有同行之谊,心中十分高兴,以后又读过他的《手工业和商业发展史》、《心理学》,还有关于中国古代绘画史、先秦经典的著作,惊讶童先生这么瘦弱的身体,肚子里竟有这么多学问,真非常人也。杨先生的学问艰深,他的古代礼制的专著和有关墨子自然科学的论著,我实在看不懂。有一次我去北京开会,去他府上拜访,我说杨先生您数学这么好,当年为什么不搞自然科学。他说年轻时对历史学有兴趣。据我知道我国老一辈史学家里如此兼通文理的很少,他真是一位奇才。

郑鹤声教授

五十年代教授们生活上很朴素的。穿的大部分是蓝布中山装、布鞋,冬天个别还穿长袍,如张先生、童先生。穿着最讲究的是杨先生,平时多为呢质中山装,冬天外加开丝米大衣,拿出来的手绢多为丝质的。我们学生在背后说,杨先生真有绅士派头,师母对杨先生照顾得最好。最不讲究的是童先生,一件长袍常年不洗,上面什么污渍都有。我们见过童师母,十分爱清洁,但童先生的生活习惯如此,师母也实在没有办法。听说有这么件事:有一次童先生去北京教育部开会,童师母为他整整齐齐地准备了一小箱子替换衣服,要他在北京替换。谁知几天后童先生开会结束回来,身上还是穿着去京时的一身,而放替换衣服的箱子却忘在北京了。真令人哭笑不得。

当时学校没有新建教师宿舍,住得多是学校周围原有的住房,可能由于入校时间不一,所以往房条件也好坏不一。郑先生住的是原有的小洋楼(一层),住房算是宽敞,竟没有什么像样的家具,尽是些从学校领来的床、桌、椅。他藏书极多,听说有5万册,大部分还是线装书,可惜只有少数上书架,其余都是装在肥皂箱里累叠起来,使用极为不便。1987年我去青岛游玩,专门去他家探望,那时他已生病卧床,虽然房子已迁入新建的宿舍楼,但书大多还是用肥皂箱累叠着。童先生和赵先生当年住得都是日式房屋,都很拥挤。陈同燮先生很怪,他老家在天津,不肯带家属来青岛,一个人住在一间平房里,自己做饭。有时星期天我们去看他,问他为什么不肯带家属来。他说这样挺好的,暑寒假可以回家。不知什么原因,估计他原在北师大,调到山大心里是很不愿意的。

陈同燮教授

还有一位在“八马”之外的许思园先生,我也很想说上几句。许先生早年留学法国,据说懂好几国外语,学贯中西,对中外古代哲学思想都有研究,可能是因为他的思想在当时不是那么进步,所以在系里很不吃香。他平时终是西装革履,冬天双排钮的人字呢长大衣,嘴上整天叨着一支烟,青岛春天多雾,他常带着一长柄伞,一付英国绅士派头。他为我们开世界近现代史,讲起拿破仑津津乐道。平时很少来系里,好几次我在系资料室看到他,那时系里教师在里间正好开会,近下午五时还未散会,他偷偷溜出来到外间,因为天色已晚,他不敢开灯,只能临着窗户,借室外暮光看外文书,可怜得很。前几年我在国内某一杂志上看到有人写纪念许先生的文章,讲他早年写的有关中外文化的文章,如今还有价值。可惜当年没有发挥他的才能。

许思园教授

一幌半个世纪过去了,我自己也年逾古稀。老师们先后驾鹤仙去,当时最年轻的赵先生也于去年归了道山。忆起当年种种,不胜感慨。1952年全国高校院系调整,究竟利弊多少,可以研究。但开始几年在高校里,学生还是可以安心读些书,教授们还可以潜心研究学问的。1955年开始搞肃反,高校里开始不得安宁。1957年反右,高校成了重灾区。1966年“文革”,更是全网打尽。“八马”晚年的景况,是学术界尽知的了,我也不想多说。这不仅是山大的情况,整个中国高校命运相同。我想如果当年高校能像如今那样,那些教授们一定可以做出更大的成绩,为我国学术的发展和人才培养,发挥更大的作用。

原文来自微信公众号:文史哲杂志 2020年6月20日

原文链接:https://mp.weixin.qq.com/s/Na-cfoDUxv47lSOfF7qoSg