陈其泰,1939年10月生,广东丰顺人,1963年毕业于中山大学。北京师范大学历史学院教授,博士生导师。主要研究方向:史学与中国文化传统,中国近现代史学。

我于1939年农历十月十九日出生在粤东韩江边的一个小镇。我的外祖父是清末秀オ,曾担任本地一所小学的校长,母亲于20世纪30年代初在粤东著名的韩山师范学校就读,后来辍学出嫁到陈家,我舅舅是镇上中心小学的教师。我在少年时代经常随母亲到江对岸十几里地外的外祖父家,最有兴趣的一件事情,是读舅舅房间小楼上保存得很完整的《小朋友》《东方杂志》等书刊。

我的父亲和叔叔也都上过中学,家里有一个小书橱,记得书架上摆有《辞源》,鲁迅、周作人、孙伏园的散文著作集,《三国演义》和中国地图、世界地图等书,因年龄小读不懂鲁迅的文章,而《三国演义》则很有吸引力,在家里曾经如饥似渴地读过。我母亲平日也常将她学习过的古诗和散文名篇给我背诵、讲解。因此,我从小就培养了阅读的兴趣,以后上初中、高中至大学,都喜欢在课余阅读文学作品和各种报章杂志,从中吸取知识和思想营养。

我的初中、高中阶段更有许多值得回忆的地方。1951年,我考入家乡的球山中学。在我就读的三年中,担任校长、教导主任的都是教育界的精英,又恰好学校从汕头、潮州聘来一批有学识、有新的观念和作风、热爱教育事业的青年教师,课程开设齐全,采用新的“五分制”,老师认真改进教学方法,重视课堂上师生互动,提高教学效果,体育课也上得新颖、活泼,活动多样,总之整个学校呈现出蓬勃向上的景象。1954年我考入丰顺中学读高中,学校设在县城,是县里的重点中学。这里不仅学校规模更大,环境更优美,更重要的是许多任课老师讲课都很精彩,每天引导我们在知识的海洋中畅游。县城离家乡山路一百里,我们这些来自球山中学的学生只有放寒假、暑假才回家,平时每个星期天上午都坐在教室里安静地做作业,或预习,下午则到操场锻炼身体,整理内务,生活过得很充实、愉快。在校也不是死读书,学校重视社会实践和参加生产,安排学生上山植树、挖水渠,参加附近乡村的生产劳动和抗早,我虽然个子小,视力不好,但也能在烈日下蹬水车,几个小时车水抗早,干得动头十足。

从1951年上初中到1957年9月考入大学,这六年时间,正是新中国成立后国家蒸蒸日上、社会风气良好的时期,六年时间,我在老师指导下专心地读书,广泛地吸收知识,并且接触了些社会实践。这是一段极其珍贵的岁月,使我以系统、坚实的各学科知识和奋发向上的社会理想武装了头脑,这对于我的人生道路和学术历程是极其重要的。在许多年之后,我的《史学与民族精神》出版,有一位作者在书评中说,“阅读本书能强烈地感受到著者论述诸多史家史著和文化传统时所怀有的昂扬、饱满的热情”。我以为这话讲出了书中的一个特点,而它恰恰是我在中学时代这一关键时期形成的世界观、价值观奠定的。

在中学阶段,我的文科、理科成绩都属优良,喜欢钻研数学、物理问题,记得高一《物理学》课本后面有约三百六十道总复习题,有的题很有难度,我利用假期大部分都做完了。当时对历史课兴趣一般,对地理却很有兴味,家中那两本《中国地图》《世界地图》是彩色大开本,虽是解放前出版的,却印制精美,又采用了一些很直观的显示方法,如“世界十大河流”,按比例并排地宛延画出每条河流从发源地流到海洋的示意图,依照当时测量的长度顺序为:密西西比河,尼罗河,亚马逊河,长江,多瑙河,黄河……并在地图边整齐地标出公里数,使读者一目了然,印象深刻难忘。我常常双手捧着“读”地图,一遍遍阅读记忆图中城市、铁路、地形、河流、山脉、海岸线、港口、湖泊、名胜、沙漠、国界、省界、洲界等等,读得津津有味,许多知识历久而不忘。

到了高中二年级时,我面临着高考选择什么志愿的问题。记得是和同学散步时一起议论,问到我报考什么时,我脱口面出:“我当然报理工科。”立即有一位同学表示十分惊异,说:“你怎么不报文科?你如果报理工科,考上名牌大学不一定有把握,如果报文科,就准能考上。”同学的话引起我的一番思索,我倒并不同样认为考文科定能考上最好的学校,而是考虑到自己先天性近视,报考理工科有许多限制;那就报文科吧!

就这样,也没有请教过老师或其他长辈,报考文科的事情便这样决定了。到高三临近填报高考志愿时,班主任何方老师找我谈话,他是优秀数学老师,表示为我未报考理工科感到遗憾,建议我在志愿表中加填哲学系,说如学哲学,数理知识能有用处。事后多年回想起来,虽然我后来走上学习历史学科的道路,未能直接用上数、理学科知识,但是,在老师教育下长期下功夫学习数学、物理、化学、生物学等学科知识,长期地训练逻辑思维与严谨、严肃的治学态度和方法,对于以后在历史学领域的发展,仍然是十分重要的。

1957年高考,我幸运地考上中山大学历史系。这一年正赶上大学招生的“低谷”,因为上一年,全国“向科学进军”,大学扩大招生,到这一年就赶上调整压缩,全国只招生10.7万人,录取率为40%。丰顺中学由于师生奋发努力,成绩良好,录取率超过60%,且有不少学生考上全国著名大学,我的母校因而一下子在粤东出了名。

考上中山大学,当然是我学习的新起点。踏进美丽的康乐园,见到一座座古典式建筑的教学楼,藏书丰富的图书馆,宽敞的操场……这里一切都是那么新鲜!特别是,历史学系拥有一批全国著名的教授,陈寅格、岑仲勉、刘节、梁方仲、戴裔煊、董家遵、金应熙,还有当时比较年轻的李锦全、蔡鸿生等先生,他们有的亲自为我们授课,有的虽未授课却能读到他们的著作或耳闻师生对其为人为学的讲述,让青年学子感受到他们的学术风范。我就在这样优越的环境中认真读书,吮吸着智慧的甘露。

△就读中山大学时期的陈其泰,1960年

在中大,对我影响最大的是著名史学家刘节教授。他于1928年毕业于清华大学国学研究院,师从梁启超、王国维、陈寅恪先生研习古代史。曾任国立北平图书馆金石部主任,自1946年起长期在中山大学任教授(1950至1954年兼任系主任)。他于1927年撰成的《洪范疏证》是学术界首次对《尚书·洪范》篇提成年代进行系统、严密考证的名文,梁启超曾称赞文中提出的见解“皆经科学方法研究之结果,可谓空前一大发明”。其后撰著的《好大王碑考释》《管子中所见之宋研一派学说》均受到学界的重视。新中国成立后,刘先生曾撰有《西周社会性质》等多篇文章,主张西周已进入封建社会,并论述由低级奴隶社会向封建制度的过渡、社会发展的不平衡性与一贯性等带规律性问题。他多年开设史料学和史学史课程,著有《中国史学史稿》,对于历代修史制度、史籍之宏富多样和著名史家的成就均有详实的论述,见解独到,尤其重视历史哲学的发展,是中国史学史学科重要代表作之一,著名史学家白寿彝先生称誉该书和金毓黼先生所著《中国史学史》“同为必传之作”。

刘节(1901-1977),原名翰香,字子植,温州朔门人。

我在校即听了刘节先生开设的“历史文选”课程,对他渊博的学识和认真教学的态度深感敬佩。后来先生为研究生讲授《左传》,也让我去听讲。1963年初,全国第一次统一招考研究生,我即选择了刘先生的“中国史学史”为报考志愿。大约至5月初,正值等待录取消息的时刻,有一次恰好在路上遇到刘先生,那时他是校务委员会委员,高兴地对我说:你已被录取,校务委员会已经讨论批准,报教育部备案,你可准备下学期初开学要用的书籍。当时我们都绝未料到,一场批判刘节先生的风暴即将刮起,后来发生的一切就都完全事与愿违。虽然自毕业离校后我再无机会见到刘节先生,但我今日从事的专业,渊源则始自大学时代受业于先生,师恩难忘。

1963年7月由中山大学毕业,我被分配到河南省工作,一直担任高中语文教师,至1978年。虽然在基层工作与科研机构差别很大,但我认真从事,十五年下来,自觉在对中国优良文化传统的认识,对古今名著名篇的钻研阐释,对语言文字的精心推敲运用等项,都有颇为深刻的体会,实也为此后学术研究之一助。

粉碎“四人帮”之后,我国历史进入新时期,1978年全国恢复统一招考研究生,我有幸考取了白寿彝教授指导的“中国史学史专业”研究生,真正实现了大学时代从事本专业的梦想。

这时,正值全国拨乱反正、解放思想的年代,举国上下意气昂扬、千帆竞发,彻底批判极左路线、砸烂思想枷锁,呼唤科学的春天、重视知识重视人才,成为不可阻挡的时代洪流。我深深庆幸自己赶上了这个伟大的时代、庆幸投到名师门下受业深造。

《中国通史》,上海人民出版社,1999年

白寿彝先生在多个学科领域均深有造诣,他又担任全国人大常委、中国史学会主席团成员、中国社会科学院历史民族宗教三个研究所学术委员等多项职务,而他的主要精力则放在学术工作上,尤其专注于主编多卷本《中国通史》和推动中国史学史学科建设。其时先生已届七旬、但他不知老之将至,相反地是迎来他学术上最辉煌的时期,许多重要著作,正是在他人生道路最后二十年中完成的。他热爱伟大祖国的历史文化,同时他坚信以与时俱进、不断发展的马克思主义来指导学术研究和各项工作。“在唯物史观指导下从事新的理论创造”这句掷地有声的话,精当地概括了白寿彝先生的学术宗旨。他真正做到了把认识和总结客观的历史、体现当今的时代要求、关心国家和民族的未来三者有机地统一起来。他几十年的著述,则是把坚持正确的理论方向、丰富详实可靠的史料、恰当优美、雅俗共赏的表现形式三者有机地统一起来。

陈其泰与导师白寿彝先生合影,1985年

白先生担任总主编、汇集国内众多学者共同完成的多卷本《中国通史》(共十二卷,二十二巨册,总字数约一千四百万字),于1999年由上海人民出版社全部出版,被学术界誉为“20世纪中国史学压轴之作”。白先生又是中国史学史学科的重要奠基者和开拓者。他在这一领域辛勤耕耘达半个多世纪,出版有一系列重要著作,如:《史记新论》、《史学史教本初稿(上册)》、《历史教育与史学遗产》、《中国史学史论集)、《白寿彝史学论集》、《中国史学史》(第一册),并主编了《史学概论》、《中国史学史教本》、多卷本《中国史学史》等。他提出了许多精辟的论点和推进学科建设的构想,如,于50年代提出史学史研究要摆脱书目解题式格局,至80年代初进而提出要突破学术专史的局限,要总结史学如何反映了时代的特点和成功史书撰成之后又如何推动时代前进;论述研究史学史应区分精华与糟粕,传统史学是一笔宝贵遗产,应当根据时代的需要,大力继承和发扬;对于史著或一个时期的史学成就,应从历史思想、史料学、历史编纂学和历史文学四个方面来分析评价。又如,论述古代史家提出的问题可以作为今人观察历史与社会的思想资料;论述不应以凝固不变或互相孤立的观点看待古代几种主要史书体裁,而应看到其发展和互相联系,要从传统史学提出的改革历史编纂的主张获得启示,并设想以“新综合体”来撰写通史或断代史。事实证明,白先生提出的这些重要观点和命题,对于推进史学史研究均有指导性意义。先生领我走进学术殿堂,我研究生毕业后,即留在北京师范大学历史学院任教,前后跟随先生达二十一年,时时聆听教诲,使我受益终生。我在研究生阶段除完成学位论文《论魏源的爱国主义史学著述》外,还撰写有《司马迁经济思想的进步性》《龚自珍的社会历史观》《史书体裁应有创新》《中国古代史学史分期问题》的论文。以后在教学与科研工作中,逐步确立了以先秦两汉史学,清代及近代学术史,20世纪中国史学等作为研究的重点。我念研究生时已三十九岁,深感时间珍贵,时不我待,因而认真读书、写作。先后出版的著作有十一种,主编的著作二种,另有合著三种。

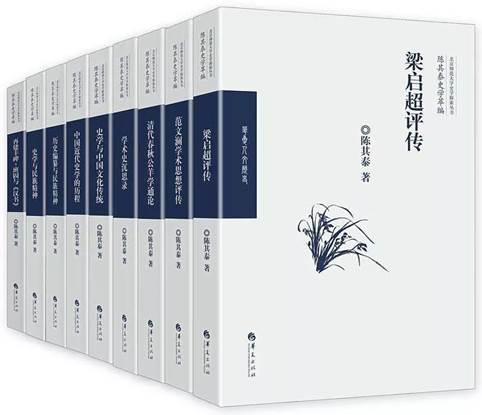

“陈其泰史学萃编”,华夏出版社,2018年

进入80年代以后,学术界出现前所未有的思想活跃局面,一方面是大胆破除旧的思想束缚,勇于探索和创新,另一方面又出现不同观点的交锋和碰撞。我认为,置身于这样的环境实属难得,使我能够从多方面吸收思想营养,也启发我思考:在各种主张纷至来的时候,应当坚持正确观点,大力弘扬先辈们的优秀学术遗产,同时要防止和克服消极的倾向。只有这样,经过大家努力,才能不断创造学术发展的大好局面。在科研和教学工作中,我坚持两项基本指导思想。第一,史学史研究应当以发掘、阐释优良遗产为主;对于传统学术的精华,要根据时代需要加以改造和大力弘扬。第二,要充分占有材料,遵循“实事求是”的原则,严谨治学。既重视材料的发掘,又要重视理论的分析。“充分占有材料”应当包含三层意思,一是研究问题务必尽可能完备地搜集材料,通过发现新材料提出新见解,二是对材料要深入分析,去伪存真,去粗取精,三是尤应重视典型材料的价值,提供有力的论证依据。创新不是故意标新立异,不是为了取得轰动效应。尊重前人的成果,以之作为出发点,根据自己发据的新材料,认真地进行广泛联系、上下贯通、客观辩证的分析,从而得出证据确凿、经得起时间考验的新见解,这才是学术创新的大道。

选摘自陈其泰《范文澜学术思想评传》,华夏出版社,2018年版。题目为编者所拟。

文章来源:明清史研究辑刊