文汇学人 2017-12-11

何先生的《明清社会史论》,自1962年出版至今虽已半个世纪,但无论论题的开创,运用史料与统计分析方法的精到,获致结论的坚实,都是其他相关著作不可伦比的。《明清社会史论》可说是一本中国史研究、社会史研究与东亚史研究及社会科学界誉为之划时代经典巨著。尤其在科举与传统中国社会阶层与社会流动研究史上,其地位迄今仍是屹立不动的。

何炳棣院士于2012年6月7日清晨7点11分在睡梦中安然去世,享寿95岁,从此史学界失去一位跨世纪的大师。何炳棣先生原来念的是英国史,后来转治中国史;他的研究领域很广,包括扬州盐商与商业资本、明清至民国的人口、明清会馆、明清科举与社会流动、美洲新大陆作物输入中国、北魏洛阳城的规划、明代土地数据、清代在中国史上的重要性、黄土与中国农业文化的起源和他近年研究的先秦诸子等。何先生收集史料之辛勤,运用史料之精妙,方法与史识之独创,轰动史林,惊动万教(教育界),当今华人治史罕有能出其右者。

何先生不满于中国文史研究被洋人归类为“汉学”(Sinology),因为“汉学”是西方人“东方主义”(Orientalism)及其“欧洲中心论”(Eurocentrism)的产物,他们卑视汉学,不置之于西方为主流的学术殿堂正殿。因此,他治中国史都选重要的大问题,成果都由重量级的西方大学出版社和学术期刊出版,要和西方史家进行对话。何先生的学术受到西方学界的肯定,1965年芝加哥大学聘为地位崇高的汤普逊(James Westfall Thompson)历史讲座教授,并于1975年当选美国亚洲研究学会(The Association for Asian Studies)首位亚裔会长。

何先生擅长于广泛运用社会科学和自然科学的成果,又能吸纳西方史学的长处。何先生的巨著《东方的摇篮:纪元前5000年至1000年华夏技术及理念本土起源的探索》(Cradle of the East: An Enquiry into the Indigenous Origins of Techniques and Ideas of Neolithic and Early Historic China, 5000—1000 B.C.)就是一个典型的例子。他以考古资料及古动植学与文献训诂互证,论证中国古代文明源于本土,打破西方学者的世界文明源自西亚的一源说;连撰写《西方的崛起》(The Rise of the West: A History of the Human Community with a Retrospective Essay),以强力主张这种说法著称的麦克尼尔(William H. McNeill)教授也为之折服。向来不服人的李敖读完这本书后,也大为赞叹说:深觉其体大思精,乃真正“大历史”,其他同类中外名著,在这本巨著面前,“亦灰头土脸矣,佩服之至!佩服之至!”

何先生为人率真,不假颜色,很多人怕他。他成长于对日抗战之中,有浓厚的民族意识,虽因工作关系入美国籍,但热爱中国之心过于常人,曾质问一些华人学者:你是中国人怎么可以不爱国?何先生1979年底,在麻省理工学院(MIT) 为中美建交举办的讨论中美关系的会上发言,面对满场洋人学者,他独排众议,揭发研究中国的洋人学者的反华情结。何先生敢言直言的态度在西方学界的华人学者中极为少见,一般华人学者在洋人屋檐下总是低头,何先生决不示弱。十多年前面对“新清史”学者的代表罗友枝(Evelyn S. Rawski)教授发表《再观清代:清代在中国历史上的重要性》(“Presidential Address: Reenvisioning the Qing: The Significance of the Qing Period in Chinese History”) ,否定汉人与汉文化对清朝国祚之作用,何先生像巨砲一样地雄辩反击。何先生说:罗友枝曲解他的论点。他认为,满族之所以能有效地统治人口最多、政治传统和文化最悠久的中国,就在他们成功地运用汉族传统文化和制度。

何炳棣教授治明清史,专攻社会阶层化与社会流动,是对准要害,掌握重心。他于1962年出版《明清社会史论》,是第一位大量运用附有三代履历的明清进士登科录及会试、乡试同年齿录等鲜为人注意的科举史料的学者;根据这些史料,何先生作量化统计,分析社会流动;在资料的数量与涵盖面,均远远超越前人,统计分析的样本,进士达一万四五千名,举人贡生达两万多名。分析结果,以平均数而言,明代平民出身进士约占总数50%,清代则减至37.2%;而父祖三代有生员以上功名者,则由明代的50%,升至清代的62.8%;可见平民向上流动机会渐减。清代,尤其清代后期,大行捐纳制度,富与贵紧密结合,影响力量趋强;遂使平民向上流动机会大减。

何先生在书中不但处理向上流动,而且也讨论向下流动及其导因,阐明促进社会流动的各种制度化与非制度化管道的存在。何先生认为明清社会几乎没有制度化的机制,阻止高地位家庭长期的向下流动,均分遗产的习俗可能是最有力的因素。除纵向垂直的上下流动外,何先生又专章讨论士农工商、军民匠灶的横向水平流动,并论及社会流动的地域差异和影响社会流动的各种因素。社会流动比较研究的结果,何先生认为明初精英的社会流动率,“即使近代西方社会精英社会流动的数据,也可能很难超越”。

近年来,何先生的论点遭到部分学者质疑。较著名的有美国的郝若贝(Robert M. Hartwell)、韩明士(Robert P. Hymes)与艾尔曼(Benjamin A. Elman),中国的沈登苗。1982年,郝若贝的论文《中国的人口、政治与社会的转型:750—1550》(“Demographic, political and social transformations of China, 750-1550”),分析宋朝官员传记资料,发现宋朝政府被几个或几十个大家族所垄断,科举造成的社会流动并不大。韩明士在1986年发表《政治家与士大夫》(Statesmen and Gentlemen: The Elite of Fu-chou , Chiang-Hsi, in Northern and Southern Sung,London: Cambridge University Press, 1986;曹国庆与邓虹编译其中的“Examinations, office, and social mobility.”以《社会变动与科举考试》为题发表在《江西社会科学》1989年第6期)一书,则认为研究科举所促成之社会流动,不能仅以直系父祖三代家世为据,应该扩大“精英”定义的范围,将寺庙捐献者与从事地方公益事务者及其亲戚族人、学生等均列为分析的对象,于是大大缩减平民范围,把平民在科举上的成功率大为低估;他进而怀疑科举制对统治阶层与平民之间的“血液循环”有促进作用。稍后,艾尔曼发表《科举制下帝制中国晚期的政治、社会与文化的再生产》(“Social and Cultural Reproduction via Civil Service Examinations in Late Imperial China”,The Journal of Asian Studies 50:1,Feb.1991,Berkeley, CA:University of California Press, 2000) 与《帝制中国晚期的科举文化史》( A Cultural History of Civil Examinations in Late Imperial China),也认为何先生估计出身平民进士之比例过高,过分低估中式家族及其婚姻对向上流动力的作用,进而论定﹕“近千年来,科举制度在很大程度上,不过是统治阶层的政治、社会、文化的‘再生产’而已。”[艾尔曼及韩明士等人贬低科举制度对社会流动的作用,李弘祺对他们的论点展开讨论,参见李弘祺:《中国科举制度的历史意义及解释——从艾尔曼(Benjamin Elman)对明清考试制度的研究谈起》,《台大历史学报》第32期(2003.12),页237-267]沈登苗则于2006年发表《也谈明代前期科举社会的流动率——对何炳棣研究结论的思考》[《社会科学论坛》(学术评论卷)2006 年第9 期,页81-93],批评何著对“明代前期”的界定,及以何先生未能使用天一阁独家收藏的31 种明代进士题名录为憾,并指出“明代前期科举流动率高,主要是元代特殊的用人政策”造成的,何先生的“结论在科举史上并不具备典型的意义”。但钱茂伟《国家、科举与社会——以明代为中心的考察》(北京:北京图书馆版社,2004)使用的21 种(其中5 种为天一阁独家收藏前人未使用过的) 明代前期题名碑录,分析的结果,仍然支持了何先生的结论。对于韩、艾二氏的批评,何先生并未撰专文反驳,仅于自传《读史阅世六十年》简单回应称:自己的统计“完全是根据八十几种中试者的祖上三代履历,最能反映社会阶层间的上下流动”,而艾氏所用的资料却“没有最能反映社会血液循环的祖上三代履历”;而且根据艾氏的统计,明清出身平民的举人,占总数的54.27%,出身平民的进士,占总数的61.78%,反而坐实了何先生的结论。至于韩氏的评论,何先生则认为是对“精英”的定义混乱而误导的。(何炳棣《读史阅世六十年》附录“家族与社会流动论要”,页23-29)

现存的进士登科资料(包含登科录、会试录、进士同年录、进士履历便览)未为何炳棣教授使用的达五十九科,共一百四十种,不但未被使用的科数是何炳棣教授使用过的将近三倍,而且分布均匀,明代每一皇帝统治时期都有,大有利于进一步研究明代举人的社会流动。泓于是执行“国科会”赞助《明代向上社会流动新探》研究计划(101-2410-H-031-038-),运用现存的进士登科史料,撷取57科15528件有效样本,重作统计分析。发现从明代初期到后期,平民家庭出身各科次进士比较进士总人数的比率,平均从75%跌至45%,而官员家庭出身的进士人数的比例,反而从24%提高到53%(徐泓:《〈明清社会史论〉译注及其后续研究:重论明代向上社会流动》,《中国社会历史评论》第17卷上册,2016.10,页1-19);平民家庭出身与官员家庭出身比例的变动,约略从明中期成化、弘治年间开始出现黄金交叉,尤其是广义的官僚群体比率大幅上升,又似乎与明代中后期的社会发展脉络相暗合。坐实了何炳棣教授所言“意指寒微人士要爬升社会-官僚体系的阶梯,遭遇到的困难与挫折更大”的论点。这个重新估算明代社会的向上流动率的研究,进一步修正了何炳棣先生利用22科6332件样本所统计出的结果。何先生的结论是:“以平均数而言,明代平民出身进士约占约总数50%;而父祖三代有生员以上功名者,也约略50% 。”而泓用57科15528件样本所统计出的结果,以平均数而言,明代平民出身进士约占总数56%,而父祖三代有生员以上功名者,则是44%;这就更加确认何炳棣教授的论点:平民向上流动机会占了整体官员的一半以上,也证实万历年间礼部的报告:“绩学博一第者,强半寒素之家。”是有根据的。(《明神宗实录》,台北“中央研究院”史语所校印本,1966,卷535,页8,万历四十三年八月丙申条)因此,明朝“官场对有才能人士开放”及“科举为寒门子弟架起了通向‘天门’的阶梯”的传统说法,仍为现今大部分学者所接受。(郑若玲:《科举、高考与社会之关系研究》,武汉,华中师范大学出版社,2007,页166。吴建华:《科举制下进士的社会结构和社会流动》,《苏州大学学报》1994年第1期,页99-103、98)

何炳棣教授的《明清社会史论》讨论明清社会流动,根据的大量样本所作的计量分析,被誉为讨论科举与社会流动最全面的一部经典巨著,影响中国社会史与明清史及东亚史研究甚巨。[许倬云:《介绍何著〈明清社会史论〉》,《大陆杂志》,第26卷9期,1963.05,收入许倬云《心路历程》(台北:文星书店,1964)。刘高葆:《社会流动与明清社会史研究:读〈中华帝国晋升的阶梯:社会流动方面,1368-1911年〉》,《中山大学研究生学刊(社会科学版)》1994年第1期,页68-74]如许师倬云教授的《先秦社会史论》( Ancient China in Transition: An Analysis of Social Mobility, 722—222B.C.,Stanford: Stanford University Press, 1962。中文本邹水杰译:《中国古代社会史论:春秋战国时期的社会流动》,桂林:广西师大出版社,2006)、毛汉光的《两晋南北朝士族政治之研究》(台北:中国学术著作奖助委员会,1966) 、吴建华《科举制下进士的社会结构与社会流动》(《苏州大学学报》1994年第1期)及研究韩国科举与社会流动之崔永浩(Yong-ho Choe)的The Civil Examinations and the Social Structure in Early Yi Dynasty Korea, 1392—1600(《朝鲜李朝初期的科举制度与社会结构》,Seoul: Korean Research Center, 1987 )等等,均以此书为典范。

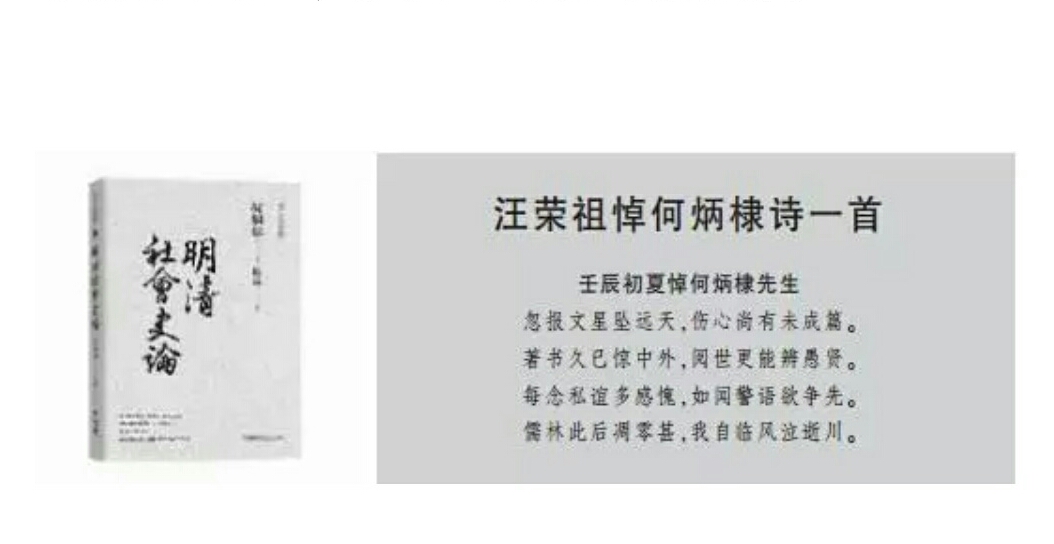

总之,何先生的《明清社会史论》,自1962年出版至今虽已半个世纪,但无论论题的开创,运用史料与统计分析方法的精到,获致结论的坚实,都是其他相关著作不可伦比的。《明清社会史论》可说是一本中国史研究、社会史研究与东亚史研究及社会科学界誉为之划时代经典巨著。尤其在科举与传统中国社会阶层与社会流动研究史上,其地位迄今仍是屹立不动的。[详见徐泓,《何炳棣〈明清社会史论〉在明清科举与社会流动研究史上的地位:〈明清社会史论〉译序》,《东吴历史学报》第21 期(2009.06),页191-201。徐泓承蒙何先生惠允,又获“国家科学委员会”赞助,已完成这本书的中文翻译。书稿完成,经何先生审阅,并赐序言(全文刊载于本期)。今书已出版,即《何炳棣著《明清社会史论》译注》,台北:联经出版公司]

泓译注何先生《明清社会史论》是以1967年的修订本为底本。泓翻译时,一一查对何教授引用之原始文献,还原于译文之中,若有出入则以“译者注”形式说明,其特色是力求详尽,征引许多何先生未引用的史料和近人研究的成果。何先生认为这“足以教导入门者如何收集与运用史料”。由于这本书出版已五十多年,此期间有不少相关文献与研究论著出版,与何教授对话,对于不同的意见及补强或修正的文献资料,也以“译者注”形式说明。长达万言的“译者注”,何先生说:“对我这个原作者以及广大读者都极有参考价值。”编排上也大大改善了英文原著中的排印次序与方式,将全书每一脚注都与同页正文密切联系,何先生说:“读来令人重生亲切之感。”这个《明清社会史论》译注本,得到何先生的赞许,应该是比英文原版更为理想的版本。

何先生过世之前一直关心这本书的出版,他在《〈明清社会史论〉中译本自序》上说道:

徐序与崔评对我早年学术著作价值的肯定,不啻是我近二十余年来,孜孜不倦考证先秦思想与制度的精神支柱。

这本《明清社会史论》在我所有的著作里,运用社会科学理论较多,也最为谨慎,曾引起不少学者仿效。但此书问世若干年后,蓦然回首,我对某些社科观点、方法与理论逐渐感到失望与怀疑,最主要是由于其中不少著作不能满足历史学家所坚持的必要数量和种型的坚实史料,以致理论华而不实,容易趋于空诞。因此我自退休以来二十余年间,“仅”求诸己,致力于考证学的更上层楼,欣然颇有所获。此日回想,这本旧着可称我个人学术路程上的一个分水岭,而今旧着以“译注”的新颜出现,于我个人固然可喜,更希望对广大的中文读者有所帮助。

无奈由于哥伦比亚大学出版社中文译本版权授权问题的拖延,非常遗憾,何先生生前只看到稿本,没看到联经平装版的《明清社会史论》出版,更不可能看到中华《何炳棣著作集》精装本《明清社会史论》的出版。尤其,碍于两岸称谓的原则问题,北京中华书局无法从我们“科技部”得到简体字版授权。比台湾人口多出六七十倍的大陆同胞只能从网络流通的电子版阅读何先生的大著,相信不是何先生、联经公司和我们学术界愿意见到的。这真是一大无奈和遗憾。